Sah aus wie ein Texaner, dachte wie ein Amerikaner, war aber Deutscher: Gustav Grossmann, den man heute wohl als »Coach« bezeichnen würde.

In den Schnellzügen der Deutschen Reichsbahn soll es in den frühen Dreißigerjahren immer wieder zu folgenden Begegnungen gekommen sein: Ein gut, aber schlicht gekleideter Herr bezog den für ihn reservierten Platz in der ersten, der gelben, oder in der zweiten, der grünen Klasse, richtete sich mit seinen Zeitungen und Mappen ein und zog dann, nachdem er eine Weile aus dem Fenster geschaut hatte, einen Stift und ein kleines Heft mit einem orangefarbenen Ledereinband hervor, das von einer bronzefarbenen Metallspange zusammengehalten wurde. Der Mann gegenüber, nicht minder sorgfältig angezogen, wurde des Heftes gewahr und sprach seinen Reisegenossen an: »Verzeihen Sie, auch Sie sind ein Anhänger Dr. Grossmanns?« Und bald entspann sich ein lebhaftes Gespräch, in dem jeder von den Erfolgen erzählte, die er dem Münchner Schriftsteller Dr. Gustav Grossmann zu verdanken meinte. Das schmale Heft ist der Prototyp all der mehr oder minder voluminösen Ringbücher, die heute in großen Mengen und unter Namen wie »Chronoplan«, »Time/System« oder »Filofax« zum Zweck der Zeitplanung verkauft werden. Und Dr. Gustav Grossmanns Lehre ist der Anfang aller Theorien vom effizienteren Umgang mit sich selbst, wie sie heute eine eigene Branche innerhalb der Management-Schulung bilden.

»Doktor der Philosophie und Magister der Freien Künste, Erfinder, Schriftsteller und Fischermeister« steht über einem Lebenslauf Gustav Grossmanns, den einer seiner späten Kollegen und Bewunderer veröffentlicht hat. Auf den wenigen Bildern, die sich von ihm finden lassen, sieht man einen knorrigen älteren Mann mit einer langen Nase, der skeptisch, aber nicht unfreundlich in die Kamera guckt. Manchmal trägt er einen großen Hut. »Planmäßiges Handeln«, lautete sein Credo: »Erst das Ziel erarbeiten, / dann die Mittel zum Ziel / durch den klug und sorgfältig durchdachten Plan, / der jede Teil-Aufgabe durchführungsreif macht und / das exakte Durchführen des Wieplans mit Hilfe des Glückstagebuchs.« Was dadurch entstehen soll, ist die Generalmobilmachung aller Kräfte eines Menschen, eine Steigerung der Arbeitsfähigkeit und des Lebensglücks, des beruflichen Erfolgs und (nicht zuletzt) der Einkünfte. Erreicht werden soll diese Steigerung durch die systematische, kein Detail übersehende Zergliederung aller Tätigkeiten eines Menschen in einzelne Aufgaben, die nach Art einer effizienten Buchhaltung erfasst werden – »bis der Erledigungsvermerk dasteht«.

»Du sollst dein Leben ändern!«, fordern tausend Ratgeber. Geht das eigentlich? Ändern, gewiss. Aber verbessern? Trotzdem ist heute eine ganze Industrie der Vorstellung gewidmet, man könne sich selbst zu einem besseren, erfolgreicheren, schlankeren, wohlhabenderen, glücklicheren und, überhaupt, gelungeneren Menschen bilden. Zu diesem Zweck gibt es eine umfangreiche Literatur, die den methodischen Charakter einer solchen Selbstbildung gern schon im Titel trägt. Sie spricht von den »Säulen des Erfolgs«, vom »Maximum-« oder »Power-Prinzip« oder sagt gleich: »Wecke den Riesen in dir«. Oft werden die angeblich notwendigen Schritte bis zur vollständigen Initiation genannt; es ist also von »zwölf Regeln« oder »zehn Stufen« oder »sieben Geheimnissen« die Rede. Das Esoterische scheinen die meisten dieser Lehren zumindest zu streifen. Doch allein in Deutschland gibt es Tausende, wenn nicht Zehntausende von wandernden Lehrern, die vor allem von Unternehmen engagiert werden, um deren leitende Angestellte zu Menschen höherer Ordnung zu bilden. »Selbstoptimierung« nennt man dieses Vorhaben, nach dem amerikanischen Wort »self-improvement«. Und aus den Vereinigten Staaten scheint diese Idee tatsächlich zu stammen. Wenn da nicht Gustav Grossmann wäre – und die Geschichte, wie zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Deutschland eine Schule geschaffen wurde, die Menschen den Erfolg zu lehren.

In der Öffentlichkeit kommt dieser Name jedoch schon lange nicht mehr vor. Wer ihn trotzdem erwähnt, in einem Artikel in einer Zeitung zum Beispiel, bekommt Post – freundliche, zurechtweisende, vor allem aber bekennende Briefe von älteren Männern, die Gustav Grossmann nicht nur ihre berufliche Laufbahn, sondern oft auch ihr Lebensglück zu verdanken meinen. Ihr Lehrer ist zwar schon im Mai 1973 gestorben, im Alter von achtzig Jahren. Aber die Dankbarkeit hält an. Werner Kieser, der Schweizer Meister der Ertüchtigung des Körpers (und der Seele), gehört zu diesen Anhängern: »Von Gustav Grossmann habe ich gelernt: Wer Nutzen bietet, wird Nutzen erzielen.« Einen »Coach« würde man Gustav Grossmann heute nennen, einen »persönlichen Berater« – nur dass er dem modernen »Coaching« – der hauptsächlich amerikanischen Schule der Selbstoptimierung mithilfe eines Trainers – um zwei Generationen vorausging und dass er viele seiner Schüler ein Leben lang band.

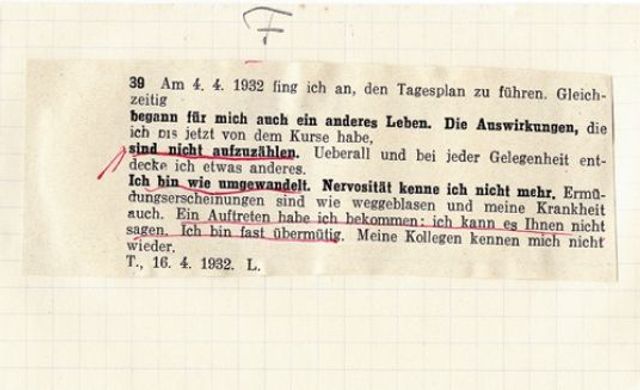

Das tat er zum Beispiel mit dem orangefarbenen Heft, das jeder von ihm betreute Schüler der Selbstoptimierung empfing und sorgfältig zu führen gehalten war. Wenn sich seine bezahlenden Anhänger an dieser kleinen Mappe gegenseitig erkannten, dann offenbarte sich daran nicht nur die Mitgliedschaft in einer strengen Schule nur für Erwachsene, sondern auch die Bereitschaft, sich in einem hohen Maße selbst zu disziplinieren. »Das Glückstagebuch der Grossmann-Methode« steht auf der bronzefarbenen Spange, tief in das Metall geprägt. Dabei geht es in diesem Heft gar nicht ausdrücklich um »Glück«, und ein »Tagebuch« ist es nur insofern, als es darin für jeden Tag eine Seite gibt – und eine Art Devise, die dem Schüler für jeden Tag eine Aufgabe stellt: »Ich werde ___, den 13. ___ 19 __ dadurch zu einem wertvollen Tag gestalten, dass ich den Ideenordner durcharbeite, um frühere Ideen aufzugreifen und neue Einfälle einzutragen«, steht beispielsweise darin. Oder dadurch, »dass ich heute die Erfüllung eines Wunsches genieße«. So verschieden diese Aufgaben ausfallen mögen – zweierlei ist ihnen gemein: Sie werden nicht begründet, und sie verlangen die Selbstbeobachtung. Sie dienten nun nicht mehr der Gewissenserforschung, nicht einem allmächtigen Gott, sie dienten vielmehr »einer gewaltigen Erfindung«, der radikalen Lebensplanung, die »den Menschen verwandelt, die es ihm ermöglicht, jeden seiner Vorsätze zu verwirklichen«.

Er schulte die Elite des deutschen Wirtschaftswunders

Wer die zwei Herren auf der Liege sind, wissen wir nicht, vorn aber steht Gustav Grossmann bei einem Treffen der gleichnamigen Methodiker. Zeit: die 50er-Jahre, Ort: Hofstätter See bei Rosenheim.

Die Selbsterhebung – auch mit spirituellen Mitteln – ist im 20. Jahrhundert zu einer so gewöhnlichen Veranstaltung geworden, dass man sie für etwas zumindest beinahe Natürliches hält. Das ist sie aber nicht, und in dem Augenblick, in dem die Selbstbeobachtung zu weltlichen Zwecken entstand, muss sie etwas Ungeheures, etwas radikal Neues gewesen sein. Dr. Gustav Grossmann – er legte Wert auf akademische Titel, denn ihre Träger hatten, wie er meinte, dafür gearbeitet – war einer ihrer Pioniere: In Deutschland war er der Erste, der seinen Schülern beizubringen suchte, sich bedingungslos selbst als Möglichkeit und Ressource zu betrachten. Er wurde zum Trainer des unternehmerischen Menschen in seiner sozialen Gestalt, nämlich des Aufsteigers – in der Zeit, in der dieser Aufsteiger überhaupt erst zu einer verbreiteten Figur wurde. Und er war der Erste, der eine solche Beratung als Geschäft betrieb, der methodische Einsichten in den Lauf des Erwerbslebens in einzelne Module verwandelte, diese seriell produzierte, über ein eigenes Vertriebssystem verkaufte und daraus ein kleines Firmenimperium errichtete. Er wurde zu einem wohlhabenden Mann: mit einer prächtigen Villa am Isar-Hochufer in München, mit einem großen Wagen und einer Handvoll Angestellter, mit einem Landhaus an einem oberbayerischen See, der ganz und gar sein eigen war. Noch heute kursieren glaubhafte Gerüchte darüber, wer aus der unternehmerischen Elite des deutschen Wirtschaftswunders zu Gustav Grossmanns Schülern gehörte. Es sind bekannte Namen darunter.

Am Anfang dieses Erfolges steht ein Buch, und es trägt einen sehr modernen Titel: Sich selbst rationalisieren. Im Jahr 1927 zum ersten Mal veröffentlicht, ist es noch immer lieferbar, gegenwärtig in der 28. Auflage und mit dem Untertitel »Lebenserfolg ist erlernbar. Vorbereitende Einführung in den elementaren Teil der Grossmann-Methode«. Der Titel suggeriert eine strenge begriffliche Ordnung, ein System womöglich, die Gliederung tut es auch. Tatsächlich geht der Autor nicht so weit: Sein Werk besteht hauptsächlich aus Gedankenketten, die sich manchmal über einen Absatz, manchmal über ein paar Seiten erstrecken und einzelnen Themen gewidmet sind, der Stellensuche zum Beispiel oder der Zeitplanung. Etwas Altertümliches, Erbauliches, und etwas Modernes, Forderndes, ganz auf Leistung und Erfolg Gerichtetes, mischen sich in diesen Ausführungen: »Wer ein festes Ziel hat, wirkt auf die Menschen anders als die große Masse«, heißt es zum Beispiel in diesem Buch, das unter seinen treuen Lesern oft nur »Ssr« heißt. »Er geht seinen Weg unberührbar weiter, er verfolgt eine gerade Lebenslinie, er lässt sich durch nichts von dieser Linie ablenken.«

Es geht auch praktischer: »Das Tagesplanbuch sei Ihr ständiger Begleiter! Beginnen Sie Ihre Tagesarbeit mit dem Studium der Aufgaben, die Sie dem Tag gegeben.« Darüber steht ein Tortendiagramm, in dem die Zeiten für die Arbeit – acht bis 13 Uhr, 15 bis 18 Uhr – wie für den Mittagsschlaf eingetragen sind, und auf dem Stundenplan daneben sind auch die fünf Minuten am frühen Morgen für »Willensvorbereitung und Selbstvorbereitung« eingetragen, achtzig Jahre bevor Jürgen Klinsmann Fußballtrainer wurde und von der deutschen Nationalmannschaft nicht nur ein Motivationstraining, sondern auch das Erledigen von »Hausaufgaben« verlangte. Manche dieser Lehrstücke sind anekdotisch aufgebaut, oft sind sie mit Beispielen aus dem eigenen Leben ausgeschmückt, zuweilen beruft sich Gustav Grossmann auf Klassiker der Literatur und der Philosophie, vor allem auf Arthur Schopenhauer, den Philosophen des Einzelnen und Ungeselligen.

Als Gustav Grossmann dieses Buch schrieb, war er 34 Jahre alt, Autor einer schmalen Dissertation über das Wesen der menschlichen Bedürfnisse und ihre Befriedigung und Fachmann für Reklame im Oldenbourg Verlag – eine Gestalt beinahe wie der Held in Erich Kästners im Jahr 1934 erschienenem Roman Drei Männer im Schnee: Auch dieser Fritz Hagedorn ist ein eher mittelloser junger Mann mit einer Mission und einer Erfolgsmethode: »Reklame war schon immer seine Leidenschaft«, sagt die Mutter, die ihn auch in seiner Erfolglosigkeit liebt. »Seine Doktorarbeit handelte auch davon. Von den psychologischen Gesetzen der Werbewirkung.« Und ein wenig später im Roman – der junge Mann hat sein Glück schon gemacht, weiß es allerdings noch nicht – hält er eine Programmrede für die »Propaganda«, als die Werbung damals noch bezeichnet wird: »Reklame ist Krieg!«, erklärt er darin. »Es gilt, die Köpfe von Millionen Menschen zu erobern. Es gilt, diese Köpfe zum besetzten Gebiet zu machen.« Grossmann hätte sich vielleicht ein wenig vorsichtiger ausgedrückt, aber um angewandte Psychologie, um die Eroberung der Köpfe ging es auch ihm: »Gewiss, wir haben Leistungen während des Krieges und nach ihm vollbracht, die eines Homer würdig sind«, heißt es im Vorwort zur fünften Auflage des Grundbuchs, »aber mehr noch gilt es zu vollbringen. Wir schaffen es ohne jeden Zweifel, wenn wir daran gehen, unser wertvollstes Rohmaterial zu veredeln – unsere Hirnsubstanz – und ihre Funktion, die ›Ratio‹.«

Die Idee, das eigene Ich sei gleichsam plastisches Material und man könne sich also selbst rationalisieren, entsteht erst mit der Industrialisierung. Sie kann sich überhaupt erst zu dieser Zeit entwickeln. Denn sie überträgt das Prinzip einer mechanisierten, über viele Stufen verlaufenden und möglichst effizienten Produktion von den Waren auf den Menschen. Die elementaren Techniken zur systematischen Beobachtung und Kontrolle von Arbeit waren gegen Ende des 19. Jahrhunderts in den Vereinigten Staaten entwickelt worden, von Ingenieuren, die die Arbeitsabläufe in kontrollierte, zeitlich bestimmte Bewegungen teilten. Wenig später, kurz vor dem Ersten Weltkrieg, wurden die ersten Berufseignungstests geschrieben. Und es war dann der Krieg, der den Gedanken hervorbrachte, man müsse zu einem vollkommen rationalisierten Umgang mit der menschlichen Arbeitskraft finden. Denn dieser Krieg wurde, spätestens nach wenigen Monaten, mit industriellen Mitteln betrieben. Plötzlich war da ein großer Bedarf an Flugzeug- und Lokomotivführern, Kraftfahrern, Meldetechnikern, an lauter technisch versierten Soldaten, für die es keine Ausbildung gegeben hatte. Maschinengewehre, Panzer, U-Boote, die neuen Messverfahren der Artillerie setzten ein geschultes Personal voraus. Und plötzlich gab es Eignungsprüfungen, Anforderungsprofile und ein Übungswesen, in dem es viel mehr auf die Beherrschung des Geräts ankam als auf alte soldatische Tugenden wie Gehorsam und Kameradschaft.

Gustav Grossmann war im Krieg gewesen. Im Jahr 1893 in Ostpreußen geboren, war er auf das Lehrerseminar gegangen, was damals noch keine akademische Ausbildung war. Als der Erste Weltkrieg ausbrach, war er Freiwilliger und Leutnant, kämpfte an der Ostfront und wurde, wie er schreibt, in der Schlacht bei Tannenberg schwer verletzt – in der einen großen Schlacht, die Deutschland gewann, in einer Feldschlacht im Osten (im Unterschied zum Stellungskrieg im Westen). Nicht ein Schuss hatte ihn hingestreckt, sondern mehrere Granatsplitter: in den Kopf, durch den Arm und durch das Bein. Das habe man ihm danach abnehmen wollen, ein halbes Jahr habe er im Streckbett gelegen, damit ein Nervenstrang im Oberschenkel wieder zusammenwuchs. Die Genesung geriet ihm zum Erweckungserlebnis: »Ich danke dem Schöpfer aller Welten«, heißt es in Sich selbst rationalisieren, dass »er mich einen Krieg hat erleben lassen, / in dem mir mein rechtes Bein zertrümmert wurde, / was mich zwang, / meine Denkdrüse zu einem üppigen Können zu trainieren, / um meinem Leben den höchsten Wert zu geben.«

Nach dem Ersten Weltkrieg hatte Gustav Grossmann das Abitur nachgeholt und studiert: Philosophie und Psychologie, Statistik und Nationalökonomie – und war im Jahr 1920 in das Institut für Psychotechnik geraten, das der Ingenieur Georg Schlesinger und der Psychologe Walther Moede an der Technischen Hochschule in Berlin gegründet hatten. Georg Schlesinger war an der Entwicklung der Deutschen Industrienorm (DIN) beteiligt gewesen und hatte sich, neben vielem anderen, mit der Entwicklung von Prothesen für die halbe Million Körperbehinderter beschäftigt, die aus dem Krieg zurückgekehrt waren – nachdem er die einzelnen Bewegungen der Gelenke beschrieben, klassifiziert und normiert hatte, als ginge es dabei um die Konstruktion einer Werkzeugmaschine. Walther Moede hatte im Krieg Eignungstests für Kraftfahrer entwickelt: »Den geeigneten Menschen finden und ihn an den richtigen Platz stellen«, hatte Georg Schlesinger im Jahr 1919 erklärt, »ist heute mehr denn je die Forderung des Tages in unserem niedergebrochenen Vaterlande, in dem der Mangel an leitenden Männern noch größer ist als an Rohstoffen.« Mehr als am Patriotismus lag Gustav Grossmann an »Erfolgfreunden«.

Gustav Grossmann übernahm aus der angewandten Psychologie das Prinzip der Tauglichkeit, drehte aber die Perspektive: Nicht wie ein Mensch in einen Apparat passt, war seine Frage, sondern wie sich ein Mensch den Rationalismus des Apparats so zu eigen machen könnte, dass er über ihn triumphiert – oder wie man den eigenen Kopf besetzt, um dann alle anderen Köpfe besetzen zu können. Und der Kampf hörte nicht mehr auf: »Warum soll der Chef Sie anstellen«, lautet eine Frage in Sich selbst rationalisieren. Es gibt kein Zögern bei der Lösung dieser Aufgabe: »Die Antwort müssen Sie wissen … Wieder nehmen Sie einen Bogen und bearbeiten diese Fragen so erschöpfend, als es nur geht! Denken Sie an Ihre letzte Stellung, denken Sie, worüber die Vorgesetzten unzufrieden waren, was sie besonders schätzten: Pünktlichkeit, Sorgfalt, geschickte Kundenbehandlung, guten Briefstil; es gibt tausend solcher Dinge! Fügen Sie es zu Ihrem Werkzeug, vermehren Sie die Zahl Ihrer Kämpfer!« Gustav Grossmann wollte keine Kunden haben, sondern Schüler, auch Verbündete. Sie sollten sein Werk weiterführen. »Ich missioniere nicht«, erklärte Grossmann. Er gab auch keine Seminare. Stattdessen wandte er sich jedem seiner Klienten persönlich zu, in streng normierten Korrespondenzen.

Wie sich der Übergang von Sich selbst rationalisieren zur »Methode« vollzog und von der »Methode« zu einem florierenden Unternehmen für Fernkurse – darüber ist nur wenig in Erfahrung zu bringen. Gustav Grossmann muss bald Schüler angenommen haben – Menschen also, die nach der Lektüre des Buches an ihn herantraten und um Beratung baten. Vielleicht war dieses aber auch schon vorher geschehen, in persönlichen Gesprächen, und das Buch war nur der Anlass, diese eher persönlichen Verhältnisse einer professionellen Verwaltung zu unterwerfen. Diese Menschen – oder soll man sie Objekte der Beratung nennen? – verwandelten sich also, in Gustav Grossmanns Worten, in »Lizenznehmer«. Tatsächlich versuchte er mehrmals, seine Technik der Zeitplanung patentieren zu lassen. Aber Methoden taugen nicht für Patente. Und Lizenzen schützen ein wenig vor Plagiaten.

Und weil es bald sehr viele Lizenznehmer gab, im gesamten deutschen Sprachraum, richtete Gustav Grossmann in allen großen Städten Gilden ein: Zusammenschlüsse, die von »Meistern« geführt wurden und nicht zufällig nach ständischen Körperschaften benannt waren. Denn in diesen Gilden trafen sich die Ausgewählten, die Schüler, die – nach einer Art brieflicher Aufnahmeprüfung – für reif befunden waren, eine Lizenz zu erwerben. An die 17 000 Schüler sollen es insgesamt gewesen sein, meinte Gustav Grossmann gegen Ende seines Lebens. Diese Lizenzen bestanden in der durch schriftliche Hausaufgaben abgesicherten Pflicht, alle Momente des Lebens, zuerst die beruflichen, dann aber auch die privaten, den Anforderungen von Effizienz und weckmäßigkeit zu unterwerfen.

Dazu aber mussten die Momente des Lebens zunächst einmal ermittelt werden: Der Fragebogen, eine Erfindung der angewandten Psychologie aus dem späten 19. Jahrhundert und ursprünglich vor allem zur Anamnese benutzt, wird bei Gustav Grossmann – etwa in der »Persönlichen Situationsanalyse« oder »Persitana«, die zur »Elementaren Teil-Stufe IV« gehört – zu einem Instrument der Menschenbeobachtung. Gefragt wird nach dem Einkommen und nach dem Vermögen, nach dem Verhältnis zum anderen Geschlecht und zum Zahnstand, nach dem beruflichen Werdegang und nach den Lieblingsarbeiten. An keiner anderen Stelle der Methode wird das Gefälle, das zwischen dem Meister und seinen Schülern herrscht, so deutlich wie in einem Fragebogen: durch seine vorgegebene Struktur, durch seine normierende Kraft, auf deren einer Seite sich eine undurchschaubare Autorität befindet, auf deren anderer ein Untergebener, ein Klient und möglicherweise ein Verdächtiger.

Wer sich als Lizenznehmer qualifiziert hatte, erhielt Fragebogen, wobei die im Lauf der Schulung wachsende Zahl der Fragebogen nicht nur den Erfordernissen einer ins Totale gewendeten Psychotechnik geschuldet war, sondern auch einem frühen Entwicklungsstadium des Fernkurses. Denn Grossmann nahm sich als »Coach« sehr ernst. Er trainierte den Willen anderer, indem er mit jedem anderen korrespondierte, und jedem teilte er mit, er habe zu einem neuen Menschen zu werden, er habe sein Leben von Grund auf zu ändern. »Der Postbote reißt jeden Morgen dreimal an dem Draht, der aus dem Briefkasten der Villa Hochleite 9 in München-Harlaching herausragt«, schrieb der Spiegel (romantisierend) im Dezember 1948, »auf das Scheppern der daran befestigten Konservenbüchse kommt Dr. Grossmanns Sekretärin die Treppen herunter. Zweimal am Tage legt sie ihrem Chef einen umfangreichen Stapel Briefe auf den Schreibtisch. Inhalt dieser Briefe sind riesige Fragebogen.« Ein Monatsgehalt für ein Jahr Betreuung erhielt Gustav Grossmann in der Regel, oder 15 Prozent der Summe, die man mehr verdiente, weil man eben betreut wurde – was natürlich nie genau zu ermitteln war.

Wer, wie Gustav Grossmann, erklärt, eine Methode (und gar eine universale) zu besitzen und nur Ausgewählten vermitteln zu wollen – wobei die Auswahl manchmal beinahe willkürlich gewesen sein muss –, erhebt den Anspruch, über etwas Geheimes zu verfügen: Tatsächlich dürften die Gilden nicht nur aus einem praktischen Problem heraus entstanden sein, nämlich aus der Notwendigkeit, das Allgemeine der Lehre mit der Privatheit der Ansprache zu verknüpfen (und das per Briefpost), sondern auch aus dem Verlangen nach einer elitären Bruderschaft. Wenngleich die Treffen innerhalb der Bruderschaft auch etwas von Selbsterfahrungsgruppe gehabt haben müssen, wenn sich die Teilnehmer etwa ihre Wie-Pläne gegenseitig vortrugen und besprachen.

Grossmann rechnete nur zwei Prozent der Bevölkerung zu den Begabten

Um diese Menschen zu finden und zu binden, organisierte Gustav Grossmann seine Methode in vier Stufen, und erst auf der letzten unterliegt jeder Moment des Lebens der totalen Wachsamkeit. Über solche Hierarchien sollte man nicht spotten, nur weil sie selbst gemacht sind. Sich, auf diese oder ähnliche Art, selbst zu prüfen – und sich selbst prüfen zu lassen – ist heute längst die Selbstverständlichkeit, die das Begutachtungswesen in den Zwanzigerjahren eben noch nicht war. Und eine solche Methode muss elitär sein: Denn da sind immer die anderen, die »normal schwachsinnigen Mitteleuropäer«, die in Trägheit und Nachlässigkeit verhaftet Gebliebenen, die Halbherzigen, die zwar die Botschaft gehört, sie aber nicht ganz und gar angenommen haben. Nur zwei Prozent der Bevölkerung, rechnete Gustav Grossmann (siebzig Jahre vor Thilo Sarrazins Theorien von unterschiedlicher »Bildungsfähigkeit«), zählten zu den »Begabten«, die »eine genügende Eignung für die erfolgreiche Aneignung insbesondere der Zeitplanung mitbringen«. Für diese Begabten aber verwandelt sich die methodische Kontrolle des eigenen Bewusstseins in die List, einer bestenfalls gleichgültig gesinnten Welt das (möglicherweise sogar bereitwillig erteilte) Zugeständnis abzuringen, sie ihr Glück machen zu lassen.

Die Nationalsozialisten verboten die Grossmann-Methode und die Gilden. Im Mai 1938 wurde Gustav Grossmann verhaftet und in das Wittelsbacher Palais, das Gefängnis der Geheimen Staatspolizei in München, gebracht. Die Akten des Unternehmens wurden beschlagnahmt, die Angestellten verhört, der Verlag liquidiert. Eine Anklage gab es nicht, auch kein Urteil, und so wurde über die Gründe spekuliert. Am wahrscheinlichsten ist indessen, dass den Nationalsozialisten die ganze Richtung nicht passte: Der radikale Individualismus, der sich in der Methode Gustav Grossmanns verbarg, widersprach den Idealen der Volksgemeinschaft. Gilden – oder Geheimbünde – organisierten sie selber. Und auch von Rationalisierung verstanden sie viel, wenngleich ihnen dabei viel mehr an der Perfektionierung des Staats lag als an der Vervollkommnung des Einzelnen zu den Zwecken eben dieses Einzelnen. Nach neun Monaten Schutzhaft kehrte Gustav Grossmann heim, unterlag dem Berufsverbot, wurde aus der Reichsschrifttumskammer ausgeschlossen und musste sich schließlich auf seinen Landsitz zurückziehen. Dort ruderte er dann über den See und fischte.

»Wie?« war das Schlüsselwort Gustav Grossmanns: wie ein Mensch sich selbst beobachtet und prüft, wie er seine Ziele verfolgt, wie er teilt und klassifiziert und normiert, wie unerbittlich er in der Verfolgung eines Ideals von sich selbst ist, einer Vorstellung von sich selbst als einem neuen und unendlich gelungeneren Menschen. Der Mensch, so wie Gustav Grossmann ihn sieht, kommt sich also in einem fort als Abstraktion seiner selbst entgegen. Er teilt sich in zwei Ichs, das eine träge und nachlässig, das andere aufmerksam und ehrgeizig, das eine unfähig, das andere überlegen, das eine ungeschickter Untertan, das andere ein vollendeter Souverän. Und das letztere Ich weist das erstere Ich in einem fort zurecht, in einem ebenso systematischen wie dauerhaften Akt einer Selbstkontrolle, die sich als Selbstverwirklichung wahrnimmt. Für die modernen Menschen sei es charakteristisch, erklärte der Soziologe Georg Simmel im Jahr 1917, dass »das Individuum nach sich selber« suche, »als ob es sich noch nicht hätte«, und zugleich doch sicher sei, »an seinem Ich den einzigen festen Punkt zu haben«.

Es ist dieser Gedanke, der aus dem Leben eine Art permanenter Materialprüfungsanstalt für die eigene Person werden lässt. Und es ist dieser Gedanke, der aus Gustav Grossmanns Schriften eine so moderne Lehre macht. Aber zu welchem Zweck? Für »Egoisten«, erklärt er immer, sei seine Methode nicht geschaffen. Vielmehr bemesse sich der Wert eines Menschen an dem Nutzen, den er anderen Menschen biete. Doch ist Egoismus etwas anderes als Habgier, und ein vergesellschafteter Egoismus ist immer noch einer, auch wenn er intelligent ist. Denn stets verbindet sich, bei Gustav Grossmann und bei anderen, die Aufforderung zur Anpassung mit einem Versprechen auf Belohnung – und die gern auch im Übermaß.

Nach dem Krieg nahm Gustav Grossmann sein Gewerbe wieder auf. Er fügte ihm einen neuen Verlag hinzu, den er »Das Große Gedeihen« nannte. Doch erwies sich die Modernität seiner Ideen auch darin, dass seine Methode bald so exklusiv nicht mehr war. Josef Hirt, ein Soldat und angeblicher Deserteur, der die Sekretärin Gustav Grossmanns geheiratet hatte, ging in die Schweiz, übernahm das Konzept, verzichtete auf die versprochene Umsatzbeteiligung und machte sich mit einem »Institut für optimale Lebens- und Arbeitsgestaltung« selbstständig – mit ungleich größerem Erfolg als sein Lehrer. Noch in den Neunzigerjahren konnte man in der Zeit oder in Reader’s Digest Anzeigen für die »Hirt-Methode« lesen. Gustav Grossmann klagte auf Verletzung seiner Urheberrechte und verlor, vielleicht weil es auf das gewöhnliche moderne Selbstbewusstsein kein Urheberrecht mehr geben kann. Und in der Oberpfalz, nicht weit von der tschechischen Grenze, gibt es noch immer ein Institut, das nach den Prinzipien Gustav Grossmanns arbeitet und vor allem Chefs in kleinen und mittleren Unternehmen berät.

Gustav Grossmann hat nicht nur das Buch Sich selbst rationalisieren geschrieben (wobei sich dessen einzelne Auflagen zuweilen sehr unterscheiden). Denn seine Methode drängt ins Enzyklopädische. Und so gibt es die lyrischen Inspirationen und das muntere, oft anekdotische Werk Groß in Form sein. Es gibt die Handreichung Verdienen. Wie?, die Ermunterung Väter, lehrt Eure Kinder verdienen und das methodische Ideen und Einfälle, das Vermögen im Kopf, verkommen lassen oder verwerten. Es gibt darüber hinaus wohl noch ein Dutzend anderer Bücher. Gemeinsam ist ihnen nicht nur die Hartnäckigkeit, mit der einander doch sehr ähnliche Botschaften in die Welt getragen werden. Vielen von ihnen ist auch gemeinsam, dass sie sich typografisch der Poesie annähern, mit viel weißem Raum und willkürlichen Zeilenbrüchen – um einzelne Formulierungen herauszuheben vielleicht, aber mit Sicherheit auch um sich über Sprache hinaus in Schwingungen der Seele mitzuteilen, als Figur einer spielerischen Eindringlichkeit, die nur beherrscht, wer sich als Künstler des Lebens versteht.

Und da sind, nicht zuletzt, die Bücher, in denen Gustav Grossmann von den Erfolgen seiner Methode erzählen ließ. Es gibt keinen Grund, an diesen Erfolgen zu zweifeln, und so wie Werner Kieser von der Wirkung der Methode berichtet, so tun es anonyme Menschen in »authentischen Berichten«, die unter dem Titel Das goldene Buch versammelt sind. »Mein persönliches Können konnte ich so steigern, dass mir der erhöhte Nutzen, den ich jetzt meinen Mitmenschen biete, mit einer Steigerung meines Einkommens um 280 Prozent vergütet wird«, erklärt etwa Nummer 620. »Meine Zeit steht mir zur Verfügung, ich bin ihr alleiniger Herr«, sagt Nummer 681. Das ist nicht erstaunlich. Denn im Training ist das Resultat immer größer als das, was man eigentlich trainierte. Und selbstverständlich sind diese Köpfe besetztes Gebiet. Aber sie sind mit dieser Besetzung offenbar sehr einverstanden. Womit die Reklame ihren letzten Zweck erreicht hätte.

Noch im hohen Alter gab sich Gustav Grossmann – der Schriftsteller Ernst Jünger, auch er ein überlebender Offizier des Ersten Weltkriegs, tat es übrigens ebenso – jeden Tag eine Zensur: »Überprüfen Sie den Tag, / um ihn als Glückstag zu bewerten. / Unter den erledigten Plan setzen Sie Ihre Note = / 4 = ein Pechtag (Verstimmung, Misserfolg, Ärger, Sorge usw.) / 3 = Zufrieden. / 2 = Glückstag! / 1 = Ein besonders glücklicher Tag! / und dann hinterher das Zeichen Ihres Namens.«

Aber was ist eigentlich mit den Menschen, die auf weniger Glückstage kommen oder auf gar keine? Was ist mit den Unbegabten und den Dummen, was ist mit den notwendig unproportional vielen Verlierern, die jeder Sieger zurücklässt? Aus Gustav Grossmanns Schule des »Könnens« sind nicht nur alle Zaghaftigkeit, sondern auch alles Selbstmitleid, alle Zweifel, alle Traurigkeit verbannt. Sie ist eine entschlossene, freudig gestimmte Disziplin, und wer ihr nicht gewachsen ist – ein Sich-dagegen-Entscheiden auf demselben Niveau ist nicht vorgesehen –, der kann die Gründe dafür nur bei sich selbst suchen, der ist ein Pechvogel und ein Stümper, und das Urteil über ihn ist immer absolut.

Am Ende seines Lebens suchte Gustav Grossmann, mehr als je zuvor, die Totale. Als er im Januar 1973 seinen achtzigsten Geburtstag feierte, hieß es in den Elogen, über seine Schriften zur Arbeitsmethodik und zu Betriebsrationalisierungen hinaus arbeite er gegenwärtig »an der völligen Neuordnung des gesamten Wissens der Welt, einer logischen Klassifikation – einer Aufgabe, an der sich bereits Aristoteles versuchte. Die Lösung gelingt nach vierzig Jahren mit Hilfe der von ihm geschaffenen Methode«. Man will nicht ausschließen, dass es dieses Buch gibt, das unbekannte Meisterwerk des abendländischen Denkens. Aber wenn es vorhanden wäre, hätte es den sich weiter über alle anderen Menschen hinaus erhebenden Autor vielleicht doch in die Wolken getragen.

Und was hat es schließlich mit dem »Glück« auf sich, das in jenem in orangefarbenes Leder gebundenem Tagebuch versprochen wurde? Kann man sein Leben ändern, es mithilfe einer »Methode« zum Glücklichen wenden? Dazu müsste man wissen, was Gustav Grossmann unter Glück versteht. Er meint nicht das flüchtige, immer schon vergangene Aufblitzen von Harmonie, das gewöhnliche Glück. Er meint etwas anderes: ein Versprechen irdischer Erlösung. In diesem Versprechen kommen das Dämonische und das Verheißende der Selbstoptimierungslehre zusammen – in einer Methode, die zugleich erlöst und verschlingt, die archaisch ist und sehr modern, an die man glauben muss wie an einen Gnadenakt und die doch die schnelle und radikale Bereinigung aller irdischen Probleme verspricht. Kurz: Was er im Sinn hat, ist ein Meisterstück der Selbst-Überlistung. Eigentlich müsste man daran unglücklich werden. Aber man wird es offenbar nicht.

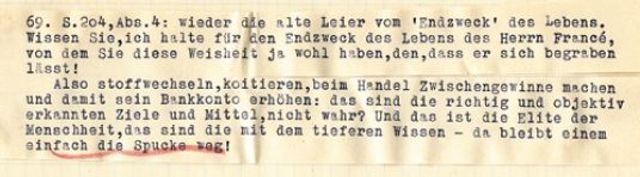

Fotos: Werner Krämer; privat