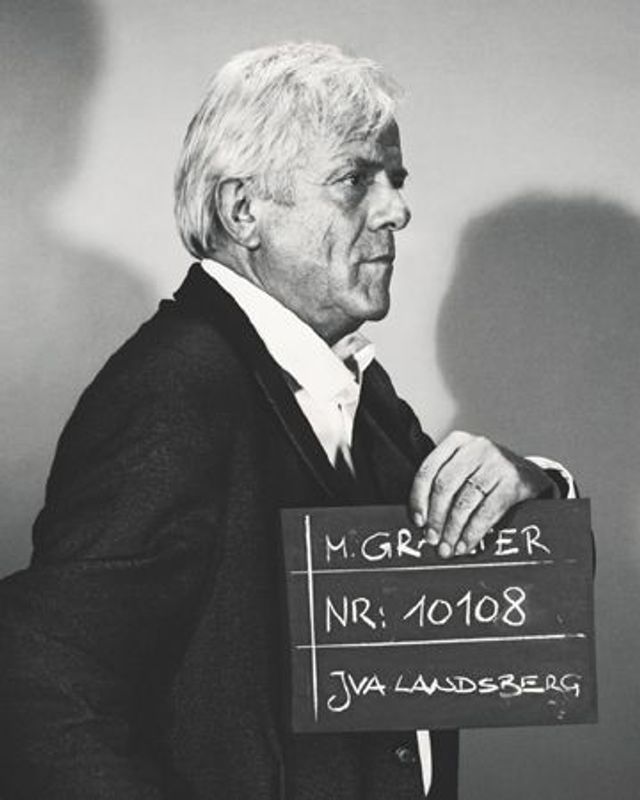

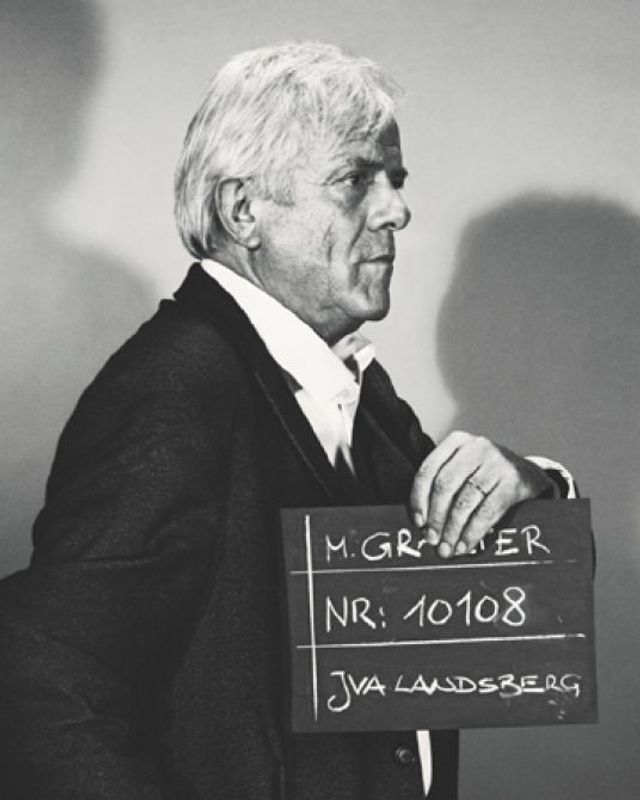

Niemand hat was gegen eine gute Nummer. Auch gegen die Ziffern »10108« wäre nicht viel einzuwenden. Doch diese fünf Zahlen markieren den Gang durch die Hölle im Herbst meines Reporterlebens. Die Nummer 10108 war ich. Unter dieser Buchungsbezeichnung wurde ich in der Festung Landsberg geführt, dem bayerischen Alcatraz, wo schon Hitler, Heß, Flick, Krupp und zuletzt Karl-Heinz Wildmoser junior zu den Patienten zählten.

Als Häftling 10108 wurde ich für acht Monate aus meinem Leben gerissen, genau 239 Tage und Nächte war ich lebend tot. Meine Seele trug Trauerrand und oft hätte ich vor Wut blindlings gegen Wände und Türen laufen wollen. Statt im warmen Ehebett verbrachte ich die Nächte auf einer Doppelstock-Liege, über mir ein schnarchender Herr aus Hannover. Statt blauem Blazer von Ralph Lauren trug ich einen blauen Spengleranzug mit Meterstab-Tasche; statt Calvin-Klein-Slips Einheitsunterhosen aus beidseitig tragbarem Doppelripp, die im Ernstfall bis zum Wäschetausch am Donnerstag durchhalten.

Das Mittagessen im Knast bestand aus einer rekordverdächtigen Anzahl von Gulasch-Variationen. Die angeblich medizinisch ausgetüftelte Dampfkost verursachte unterschiedliche Stuhlgang-Varianten: entweder Blockade oder Chinaböller. So gesehen war eigentlich jeden Tag Silvester im Kittchen. Kulinarische Aufbesserungen waren nur zweimal im Monat möglich, wenn der Gefängnis-Supermarkt geöffnet wurde.

Ein Normalverbraucher wie ich durfte 42 Euro ausgeben, sowie noch mal 16 Euro für Briefmarken, die merkwürdigerweise als einziges Zahlungsmittel für Pflegeprodukte wie Nivea-Milch oder Deos dienten. Ich lernte, meine Angst- und Hassgefühle so gut wie möglich zu tarnen; erst zur Halbzeit meines Gitterstäbe-Melodrams begannen sich diese zu verflüchtigen.

Die letzten vier Monate saß ich in der JVA Rothenfeld, einem Neobarock-Schlösschen mit leicht baufälligem Kirchturm, idyllisch in der Nähe von Kloster Andechs gelegen. Deutschlands schönstes Kittchen taufte ich »Schlossgut Rothenfeld«, wobei das Wort Schloss sich mehr auf Schließen bezieht. Von meiner »Suite«, einem Erker mit vier Meter hohen Fenstern, beobachtete ich seltene Vögel und mir wurde der seltsame Rollenwechsel bewusst: Sie flatterten in der Freiheit – und ich Vogel saß im doppelt gesicherten Käfig: massive Eisenstangen und davor ein Maschendraht, wie man ihn für Hasenställe verwendet. Bevor ich die trügerische Idylle von Rothenfeld genießen durfte, durchlief ich die Hölle auf Erden.

Tief und wohlig lag ich am 21. Januar 2008 in den Daunen meines Doppelbetts in Zimmer 33 des Züricher »Tivoli«-Hotels. Ich glaube mich zu erinnern, von einem Ausflug mit einem kleinen Wasserflugzeug und von einer attraktiven Pilotin geträumt zu haben. Doch um 6.42 Uhr fiel plötzlich eine Art Fallbeil. Drei Männer in dunkelblauen Kampfanzügen standen um mein Bett herum. Überfall? Fernsehkrimi? »Polizei«, stellten sich die durchtrainierten Ordnungshüter vor. Ich begann zu zittern. Der Anführer des Trios, der mit seinem Kurzhaarschnitt wie die Züricher Regionalausgabe von Mel Gibson wirkte, sagte freundlich, aber bestimmt: »Herr Graeter, ziehen Sie sich jetzt an, Sie sind verhaftet.«

»Wie bitte, was ist los? Das muss ein Missverständnis sein«, stammelte ich. Wilde Gedanken schossen mir durch den Kopf, immer mit dem Trost, dass sich der Irrtum gleich aufklären würde. Aber weit gefehlt. Ich durfte ab sofort nicht mehr telefonieren, ich war jetzt ein Gefangener. Während zwei Beamte mein Zimmer durchsuchten, präsentierte »Gibson« mir einen Brief der bayerischen Justiz. Das Schreiben datierte vom 28. Dezember 2007 und war die letzte Amtshandlung eines Justizbeamten, der danach in Pension gegangen war, wie ich später erfuhr.

Mit der Post aus München wurden die eidgenössischen Behörden aufgefordert, mich auszuliefern. Anlass war eine sechs Jahre alte Bewährungsstrafe wegen eines Wirtschaftsdelikts: Der Geschäftsführer einer meiner Firmen hatte es versäumt, rund 3500 Euro Arbeitgeberanteile an die Krankenkassen zu entrichten, und man machte mich dafür haftbar.

Festgenommen wurde ich nun wegen eines Verstoßes gegen die Bewährungsauflagen, ich war nicht zur gerichtlich verordneten Sozialarbeit angetreten, da der Betrag längst bei meinem Anwalt bereitlag. Dennoch verwunderte mich die spektakuläre Polizeiaktion, weil die bayerische Justiz meine Schweizer Anschrift seit Jahren kannte. Hätten mich Deutsche oder Schweizer Behörden zu einer Reise nach Deutschland aufgefordert, wäre ich sofort freiwillig gekommen.

Ich fragte die Polizisten ein letztes Mal, ob ich wirklich verhaftet sei, worauf »Gibson« antwortete: »Wenn Sie Michael Graeter sind, und der sind Sie ohne Zweifel, dann müssen Sie jetzt mit uns kommen. Später können Sie einen Anwalt verständigen. Nehmen Sie das Nötigste mit.« Im Adamskostüm kroch ich aus dem Bett, von den drei Polizisten argwöhnisch beobachtet. Als ich zu Boxershorts, Hemd, Hose und Jackett griff, tasteten die Sheriffs jedes dieser Kleidungsstücke ab.

In meine kleine Reisetasche packte ich nicht viel hinein, weil ich mir sicher war, dass der polizeiliche Umweg nicht lange dauern würde. In meinen Jeans aus den Sechzigern, weißem Jil-Sander-Hemd und beigefarbenen Wildlederstiefeln von Bally stand ich reisebereit da und wurde aufgefordert, die Arme über Kreuz nach vorn zu strecken.

Ein kurzes silbernes Aufblitzen, dann fühlte ich kaltes Metall um meine Handgelenke. Mit geübtem Griff hatte »Gibson« mir Handschellen verpasst. Es fehlten eigentlich nur noch Fußfesseln und die berühmte Eisenkugel. Immerhin willigten die Polizisten ein, mich durch den Hinterausgang hinauszuführen. Einer riet mir, zur Tarnung meinen Anorak über die Handschellen zu legen.

Bald darauf saß ich im Büro der Polizisten im benachbarten Urdorf. Ich wurde, wie man das aus Krimiserien kennt, straftechnisch fotografiert, mein biografisches ABC wurde abgefragt und im Fahndungscomputer verewigt. Ganz vorsichtig fragte ich, ob ich vielleicht jetzt meine Frau Monika anrufen könne. Der Beamte blickte kurz auf und sagte kopfschüttelnd: »Das ist leider verboten. Kommen Sie jetzt bitte mit.« Er führte mich zu einer Zelle am Ende des Ganges.

Zack machte es, und ehe ich michs versah, war ich eingesperrt in einem kahlen Verlies mit hohen, verschmierten Wänden und vergitterten Oberlichtfenstern. Drei Stunden verbrachte ich mutterseelenallein in dieser Abgeschiedenheit. Ich verspürte Angst und Wut, starrte auf die tresorartige Tür, die auf der Innenseite weder Schloss noch Klinke aufwies, nur eine Klappe für Wasser und Brot. Ich ahnte nicht, dass ich noch mit vielen solcher Türen Bekanntschaft machen sollte.

Noch am selben Tag wurde ich in die stadtpalaisartige Polizeistation von Zürich gebracht, zu der ein schäbiger Knastbau im rückwärtigen Teil des Geländes gehört. Das Gefängnis strahlte den Charme eines Großraum-Pissoirs aus; im Knast von Kabul kann es nicht anders aussehen. Ich wurde in Zelle 21 hineinbugsiert: Ein beigefarben gestrichenes Loch mit zwei ramponierten Eisenbetten übereinander. Für Licht sorgte neben blinden Gitterfenstern eine nackte Neonröhre, die von sechs Uhr früh bis acht Uhr abends brannte und dann abgeschaltet wurde.

Obwohl es nicht kalt war, fröstelte es mich. Ich drückte das »Bettzeug« an mich, das mir der Wärter beim Betreten meiner neuen Bleibe gegeben hatte: ein Laken aus weißem Mischmasch von Papier und Plastik und eine derbe Militärdecke, die sicher viel erzählen könnte und schon beim Anblick wilden Juckreiz auslöste. Diese Wärmespender wurden tagsüber eingesammelt, weil die Knastleitung verhindern will, dass die Insassen den ganzen Tag schlafen. Aber was bleibt einem anderes übrig? Keine Zeitung, kein Fenster zum Hof, kein Fernsehgerät, kein Buch. Rund um die Uhr prügelt einen hier der Stumpfsinn.

Mein Kerkerkollege war ein Schwarzer, der stundenlang über die große Chance sprach, die Barack Obama für Amerika darstelle. Sonst war die einzige Kurzweil die Essensausgabe. Die Eisentüren blieben dabei verschlossen, die Menüs wurden auf Tabletts durch die Türklappe geschoben. Die Wärter sah ich nur bei der Abfallabgabe und als die täglichen vier Gratiszigaretten verteilt wurden.

Als alter Nichtraucher schenkte ich meine Ration dem Obama-Anhänger, der die Glimmstengel in seiner schwarzen Samtjacke mit Armani-Label verstaute, die mit einem raffinierten Geheimfach längs des Revers ausgestattet war.

Nach einer qualvollen ersten Nacht wurde ich in Handschellen ins benachbarte Polizeigebäude gebracht. Im Büro des Migrationsbeamten, der mein Abschiebeproblem behandelte, nahm man mir die Handschellen ab. Es war, als sei ich aus einem Erdloch befreit worden und in die Zivilisation zurückgekehrt. Ich fühlte mich, wenn auch nur für eine knappe halbe Stunde, wieder als Mensch. »Wollen Sie Kaffee?«, fragte der freundliche Mann. Nach einer Espressominute stellte er mir einen frisch durchgelaufenen Kaffee hin. Der Duft der Bohnen durchzog den gesamten Raum, wie bei Dallmayr in München.

Da sich die Entscheidung bezüglich meiner Abschiebung hinziehen könne, ließ mich der Migrationsbeamte nach vier Tagen ins Züricher Bezirksgefängnis verlegen, einem »Hilton«, verglichen mit dem »Kabul« des Polizeiknasts. In dieser Haftanstalt mit Löwenlogo wurde ich weit freundlicher behandelt, fast wie ein Mensch. Zur Begrüßung überreichte mir der Beamte ein Set weißer Baumwollunterhosen, einen Schlafanzug, einen Trainingsanzug, drei Paar Socken, zwei Handtücher, Plastikwerkzeuge zum Essen und Trinken, alles nagelneu, sowie neben der gedruckten Hausordnung ein kleines, weißes Erste-Hilfe-Päckchen mit Heftpflaster und Verbandsmull, einem Fläschchen Jod und fünf original verpackten Kondomen.

Mit monströser Schlüsselphonetik sperrte mich der Abteilungsleiter dann in die Zelle 102 im ersten Stock des Schweizer Menschenkäfigs. Es war ein Ein-Mann-Raum mit Oberlichtfenster, das sich glücklicherweise öffnen ließ, in dem es eine Toilette, Waschbecken mit kaltem Wasser, Garderobe und Schrank gab.

Duschen war nur einmal in der Woche möglich. Um mir das Mannschafts-Abseifen zu ersparen, turnte ich recht erfinderisch am Zellen-Waschbecken herum. Die Tage und Nächte wurden immer beängstigender, mich befielen erstmals Todesvisionen. In langen stillen Stunden bogen sich die Wände in meiner Zelle wie Juxspiegel auf dem Oktoberfest. Die auberginefarbene Stahltür, auf die ich von meinem Bett aus sah, kippte mir entgegen. Der Appetit blieb aus, obwohl das Menü erstaunlich gut war; einmal in der Woche gab es sogar gegrilltes Hähnchen.

Meine Frau, die am Verhaftungstag einem Nervenzusammenbruch nahe gewesen war, weil sie mich nicht erreichen konnte, kam Hals über Kopf mit Sohn Micky aus München. Auf die Schreckensnachricht über mein Kittchen-Dasein meldete sich als erster Gunter Sachs, der sofort Hilfe anbot und einen Star-Anwalt auf meine Spur setzte. Wie Prinz Eisenherz hielt Sachs, der Weltmann mit Herz, sein Schwert über mich und schob meinen Kerkerkoller etwas zur Seite.

Einige Freunde aus meiner Sandkastenzeit blieben hingegen stumm, als seien sie verstorben. Eine Riesenfreude bereiteten mir Günter Netzer und seine Frau Elvira, als sie mich ohne viel Federlesens im Züricher Gefängnis besuchten. Bei der Visite trennte uns eine Glasscheibe und unsere Stimmen wurden per Lautsprecher übertragen. Danach musste Netzer eine halbe Stunde lang in der Haftanstalt Autogramme geben.

Weitere Tage und Nächte zogen dahin, ohne Nachricht wegen meiner Abschiebung. Als ich erfuhr, dass es noch Wochen dauern könne, bis in Bern die Entscheidung fällt, entschied ich mich, freiwillig nach Landsberg zu gehen. Gleich am nächsten Tag wurde eine polizeiliche Dienstreise von Zürich nach Deutschland arrangiert. Zwei Polizisten fuhren mich ohne Handschellen in ihrem Dienstwagen zur Grenze. Dort brachte man mich in das Büro der deutschen Bundespolizei zum mir inzwischen geläufigem Check-in.

Die Beamten waren durchaus nett und ließen mich sogar telefonieren. Ein Beamter lächelte wissend und gab mir zu verstehen, meine Arbeit bei Bild und Bunte zu kennen. »Baby Schimmerlos, gell«, sagte er mit unerwartetem Scharfsinn und reichte mir völlig unbürokratisch den Hörer. Die menschliche Behandlung in der lichtdurchfluteten Grenzstation war eine Wohltat. Danach musste ich aber einen Horrortrip antreten: knapp einen Monat Kerkersafari, um auf umständlichste und unwürdigste Weise nach Landsberg zu gelangen.

Erste Station war das Gefängnis von Konstanz, im Stadtteil Paradies gelegen. In diesem 1932 umgebauten Steinzeit-Kittchen saß ich fast zwei Wochen. Die Knast-Direktorin brüstete sich mit mir als Transit-Gast und schwang ihren Zellen-Schlüsselbund auf einem großen Foto in der Bild-Zeitung.

Insgesamt kam ich mit 13 Gefängnissen, 25 Einzel- und Mehrmannzellen sowie drei Polizeibussen mit Zellen und Sehschlitzen in Berührung. Neben Handschellen bekam ich auch dreimal Fußfesseln angelegt. »Wissen S’«, hieß es, »ich möchte mir ersparen, Ihnen hinterherzulaufen.«

Während dieser Transporte lernte ich die ganze Palette der Kriminalität kennen, bekam todsichere Tipps für Banküberfälle und erfuhr, dass das idyllische Städtchen Illertissen eine Heroin-Hochburg sei. Gerädert traf ich schließlich in Landsberg ein und wurde wegen Herzschmerzen, hohem Puls und hohen Blutdrucks sofort ins Gefängnis-Spital gebracht. Ein Paradies verglichen mit der vorangegangenen Tortur.

Ich bekam die Krankenzelle 104 zugeteilt, in der einst schon Hitler mehrere Wochen lag. Durch deren mit fünf Eisenstangen gesichertes Fenster – einmal pro Monat wurde das Gitter per langstieligem Hammer auf »Unberührtheit« überprüft – war eine Eiche zu sehen, die Adolf gepflanzt hatte. Der braune Führer, der von seinen fünf Jahren Gefängnis nur neun Monate absitzen musste, genoss in Landsberg VIP-Status. Eigens für ihn durchbrach man die dicke Mauer zur Nachbarzelle, damit er besser mit Rudolf Heß kommunizieren konnte.

Die »104« war eine von neun Zellen auf der Etage. Im Untergeschoss lagen die ärztlichen Behandlungsräume und ein weiß gestrichener Bunker für besonders harte Fälle, in dem man mit ledernen Spanngurten auf einer Steinplatte fixiert wird, einzig bekleidet mit einer Papierunterhose. Da die Einschlusszeiten im Spital etwas lascher, also von Wärter zu Wärter verschieden, gehandhabt wurden, fühlte ich mich langsam heimisch in »104«. Das Bett war bequem.

Als ich beim ersten Beziehen auf der Matratze Sportflecken entdeckte, wurde sie sofort ausgewechselt. Aus dem Hahn meines Waschbeckens lief warmes und kaltes Wasser rund um die Uhr. Ich konnte auch rund um die Uhr fernsehen. Das Mittagessen, das jeweils schon um zehn Uhr früh ausgegeben wurde, gab es auf Porzellantellern. Bescheidener, aber atomsicher gestaltete sich das Abendbrot um 14 Uhr: Fisch und Wurst in Dosen.

Der Insider schwor wenigstens für die Essenszeiten seinem römisch-katholischen Glauben ab und ließ sich »Moha« geben: Das Menü für Moslems war meist besser als die bayerische Heimatkost. Jeden Sonntag ging ich in die Anstaltskirche, wo die Gläubigen auf einer Tribüne sitzen wie in einer Sporthalle. Mörder, Bankräuber, Sexualverbrecher, Wirtschaftsdeliktler und Straßenverkehrssünder beten gemeinsam das Vaterunser; die früher dort installierten Einzelzellen waren irgendwann abmontiert worden. Der Gefängnisseelsorger Pater Patrick, ein ehemaliger Banker, war ein ausgezeichneter Rhetoriker, versprach sich nie und hatte einzig den Fehler, Fan des VfB Stuttgart zu sein.

Bei schönem Wetter wurde der Hofgang zum Marktplatz der gestrandeten Seelen. Die Häftlinge saßen auf Bastmatten, die es für einen Euro im Gefängnis-Discounter gab, dicht gedrängt wie in Rimini am Strand. An den Gerätestangen wurde eifrig geturnt, um für das Defilee der Kochsalz-Muckis gut auszusehen. Die Eitelkeit waberte noch hochkarätiger als auf der mir geläufigen freien Wildbahn, und viele Haftkollegen sahen in mir eine Art Beichtvater.

Natürlich waren fast alle unschuldig, fast alle Millionäre und fast alle hatten einen Ferrari. Es war erstaunlich, was mir anvertraut wurde, unter anderem die beruhigende Ansicht von Langzeit-Patienten: »Ein Mann ohne Knast ist wie ein Segelschiff ohne Mast.« Mir fiel ein noch nicht entdeckter Komiker namens Chris mit Granaten-Humor-Faktor auf und ein silberhaariger Landarzt, der einen herrlichen Wortschatz besaß, wie vor ihm nur der weißblaue Poet Sigi Sommer, Lehrherr in meiner journalistischen Steinzeit.

Zum Glück musste ich nicht als Single im Gefängnis sitzen. Für diese Lebensform herrscht unerklärliche Haftverschärfung, weil es ohne sogenannte soziale Bindung keinerlei Lockerungen wie tageweisen Ausgang gibt. Mir wurde schon im Februar die Möglichkeit in Aussicht gestellt, ein »freies Beschäftigungsverhältnis« anzutreten, also tagsüber draußen arbeiten zu können und nur noch die Nächte im Gefängnis zu verbringen; doch wartete ich darauf monatelang vergeblich. Schließlich hieß es, dafür müsse ich nach Rothenfeld verlegt werden.

Der Tapetenwechsel fand statt, aber auch dort tat sich nichts. Immerhin waren die Beamten überaus freundlich zu mir, mit einer Ausnahme: An meinem Geburtstag durfte mich mein 16-jähriger Sohn Micky nicht besuchen, weil er seinen Ausweis vergessen hatte. »Pech gehabt«, sagte der Mann an der Torwache zu meiner Frau, die in Tränen ausbrach. Einen Monat vor der Entlassung teilte mir dann der stellvertretende Anstaltsleiter mit, dass ich für die Straflockerung zu alt und die Haftzeit zu kurz sei. Er erklärte es mir mit freundlichen Worten und trug auf seiner Krawatte statt einer Nadel sein Namensschildchen. Mich überraschte diese Erkenntnis, denn meines Wissens hatte sich die Gesetzeslage seit Februar nicht geändert.

Der einzige Vorteil der neuen Adresse war der Park von »Schlossgut Rothenfeld« mit altem Baumbestand, einem Sportplatz und einem großen Rasen zum Sonnen, den ich die »Wiese der Gelehrten« nannte, weil sich dort viele unentdeckte Advokaten und Wirtschaftsexperten tummelten. In Rothenfeld bekam ich während meiner gesamten Haftzeit den ersten und einzigen Streit mit einem Häftling. Ein türkischer Autohändler aus Marktschwaben fragte mich, warum ich so am Leben festhalten würde. Ich sei doch schon alt und solle mich lieber zu Seife verarbeiten lassen. Da war die Melodie der Filmmusik von Spiel mir das Lied vom Tod, die der intellektuelle Landarzt Dr. G. auf seiner Gitarre zupfte, wie Balsam auf der Seele.

Am 16. September öffneten sich dann die Tore und ich war frei. Die zurückliegende Zeit im »Hotel Vier Eisenstangen« wünsche ich nicht mal meinem ärgsten Feind. Eine Kostprobe aber von ganzem Herzen meinem Richter Gnadenlos am Münchner Amtsgericht, der mir die Züchtigung verordnet hat. Es wäre für die juristische Machtwelt allgemein sinnvoll, während der Ausbildung berufliche Erfahrungen hinter Gittern sammeln zu müssen, so wie Ärzte in der Klinik. Anwälte hätten mehr Verständnis für ihre Klienten, Richter und Staatsanwälte würden ganz anders urteilen. Denn zur Haftstrafe kommt mörderische Begleitmusik. Es sind die drei »Zs«: der Zusammenbruch des Berufslebens, die Zerreißprobe für Ehe und Familie sowie die Zerstörung der Gesundheit. Langzeithäftlinge trifft ein weiterer K.o.-Schlag, wenn ihnen das Geld ausgeht und die Anwälte abspringen.

Ein Segen für mich war, dass Vater und Mutter, die in Starnberg begraben sind, meine achtmonatige Kittchen-Karriere nicht miterleben mussten. Als ich meinen Sohn Micky, der leise weinte, das erste Mal durch das Besucherfenster sah, habe ich mich geschämt. Der Vater im Gefängnis, das war nicht unbedingt eine Glanzleistung. Micky blieb lange schweigsam. Nach einer Weile meinte er cool: »Ach, Papa, du schaffst das.«