Fay Wray

* 15.9.1907 † 8.8.2004

Sie war King Kongs große Liebe.

Am Ende ihres Lebens verwechselte sie Film und Wirklichkeit. Im nächsten Film werde sie mit dem größten dunkelhaarigen Star Hollywoods spielen, verspricht ihr ein Produzent. Die junge Schauspielerin Fay Wray träumt von Cary Grant. Aber der Star hat ein Fell, brüllt nur herum und heißt King Kong. Ihr Part besteht vor allem darin, grell zu schreien die Rolle ihres Lebens. Die Szene, in der King Kong die blonde Frau ganz sanft auf dem Geländer des Empire State Building absetzt, bevor er zusammenbricht, wird ein unsterbliches Bild der Filmkultur.

Fay Wray hat in fast 100 Filmen mitgespielt, doch sie bleibt ihr Leben lang die Schönheit, die dem Monster das Herz brach. Anfangs leidet sie darunter, oft muss sie in Horrorfilmen schreien. Später ändert sich ihr Verhältnis zu dem Riesenaffen: Sie sieht in ihm »etwas Spirituelles« und zieht in die Nähe des Empire State Building, bei dessen Anblick sie denkt, »dass es mir gehört oder umgekehrt, ich ihm«. Als der Regisseur Peter Jackson sie vor zwei Jahren fragte, ob sie in seiner Neuverfilmung kurz auftreten wolle, lehnt sie ab: Es sei verwirrend, wenn King Kongs große Liebe von einer anderen gespielt werde. Als Fay Wray mit 96 Jahren starb, wurden die Lichter des Empire State Building gedimmt.

Text: Sabine Magerl

Leônidas da Silva

Leônidas da Silva

* 6.9.1913 † 24.1.2004

Lange vor Pelé schrieb ein anderer Brasilianer Fußballgeschichte.

Ob er sich am Ende wenigstens noch an den einen der zwei Tage erinnern konnte, die ihn berühmt machten? Leônidas da Silva litt 30 Jahre lang an Alzheimer, bevor er am 24. Januar 2004 in einem Pflegeheim in Sáo Paulo starb, im Alter von 90 Jahren. Mit 18 feierte das Fußballtalent aus einem Armenviertel in Rio sein Debüt in der Nationalmannschaft: Uruguay führte 1:0 gegen Brasilien, bevor Leônidas in der 80. Minute eingewechselt wurde. Mit zwei Toren schoss er Brasilien noch zum Sieg und ein Tor gelang ihm mit bis dahin ungesehener Akrobatik mit beiden Beinen in der Luft waagrecht liegend. Seit diesem Tag gilt Leônidas als Erfinder des Fallrückziehers unumstößlich. Leônidas selbst beteuerte mehrfach, ein längst vergessener Mannschaftskamerad habe den Trick im Training schon früher beherrscht. Vergeblich. Die Fußballwelt ignoriert sein freimütiges Geständnis bis heute. Leônidas' zweiter großer Tag liegt im Jahr 1938: WM in Frankreich, die Partie Brasilien gegen Polen, Leônidas schießt vier Tore in einem Spiel, dass die FIFA noch heute als eins der besten aller Zeiten rühmt. »Gummimann« lautete ein Spitzname des athletischen WM-Rekordtorschützen, den er zu Recht trug, wie wohl auch den Namen »Schwarzer Diamant«.

Leônidas war einer der ersten Schwarzen, die in Brasiliens Fußballmannschaften aufgenommen wurden und der erste, der Werbung machte: für den Schokoriegel »Diamante Negro«. In seiner 20-jährigen Karriere spielte Leônidas bei allen großen Clubs Brasiliens und wurde zwölfmal Meister. 1993 zog er in ein Pflegeheim in Sáo Paulo. Das Stadion von Bonsucesso FC in einem Vorort Rios, das Leônidas Namen trägt, musste 2001 einem Einkaufscenter weichen. Die nach ihm benannte Schokolade verkauft sich bis heute sehr gut. Der schwarze Diamant ist noch nicht vergessen. Als Erfinder des Fallrückziehers lebt Leônidas da Silva in den Annalen der FIFA weiter, ob er das nun wollte oder nicht.

Text: Lars Reichardt

Fred LaRue

Fred LaRue

* 11.10.1928 † 24.7.2004

War er der große Unbekannte im Watergate-Skandal?

Fred LaRue umgab Zeit seines Lebens die Aura des Geheimnisvollen: Er galt als mysteriösester Mitarbeiter des US-Präsidenten Richard Nixon, ein Schattenmann, hochintelligent, dabei unscheinbar und immer darauf bedacht, im Hintergrund zu bleiben. LaRue schien die ideale Besetzung für den großen Unbekannten in der jüngeren Geschichte der USA, für »Deep Throat«, den »tiefen Schlund«, wichtigster Informant der Journalisten Carl Bernstein und Bob Woodward. 1972 deckten die beiden Reporter der Washington Post den Watergate-Skandal auf: Berater Nixons hatten die Parteizentrale des politischen Gegners abhören lassen.

Nach LaRues Tod durch einen Herzinfarkt am 24. Juli fragte die Presse ein letztes Mal: »War er ›Deep Throat‹?« Ausgestattet mit reichlich Geld aus dem Ölgeschäft seines Vaters, hatte der Texaner LaRue schon 1968 den Wahlkampf des republikanischen Präsidentschaftskandidaten Nixon unterstützt. Mit dessen Wahlsieg stieg er zu einem der engsten Berater des neuen US-Präsidenten auf. Vier Jahre später gehörte er zu dem kleinen Zirkel, der die Wiederwahl des Präsidenten organisierte. Mit ihrem Plan, die Parteizentrale der Demokraten im Watergate-Gebäude zu verwanzen, erreichten sie das Gegenteil 1974 musste Nixon zurücktreten. LaRue gestand als erstes Mitglied der Regierung, betonte aber immer, der US-Präsident sei nicht eingeweiht gewesen. Nach viereinhalb Monaten Haft kehrte er 1973 nach Mississippi zurück, um wieder in die Geschäfte seiner Familie einzusteigen. Bob Woodward will die Identität von »Deep Throat« erst preisgeben, wenn der unbekannte Informant gestorben ist. Mit dem Tod LaRues hat er sein Schweigen nicht gebrochen. Auch Fred LaRue hat bis zuletzt bestritten, »Deep Throat« gewesen zu sein. Aber mit ihm war die Rolle zumindest 30 Jahre lang hervorragend besetzt

Text: Jan Heidtmann

Kazuko Nakamura

Kazuko Nakamura

* etwa 1913 † 5.1.2004

Die Letzte ihrer Art

Von welchem Leben sie wohl träumte, als sie sich »Freudiger Frühling« nannte? »Kiharu« hieß sie als Geisha eine Künstlerin des schönen Scheins. Mit Gesang und Tanz machte sie die Männer für ein paar Stunden glücklich; klug und geschmeidig war sie obendrein. So also wurde Kiharu ein Star im Tokio der dreißiger Jahre; nicht weil sie, wie sie sagte, die »letzte klassische Geisha« war, eher, weil sie als erste der Unterhaltungskünstlerinnen Englisch sprach. Berühmtheiten wie Charlie Chaplin und der Großverleger William Randolph Hearst besuchten sie, Jean Cocteau widmete ihr ein Gedicht. Nie habe sie einem Kunden den Rücken geschrubbt, erwiderte Kiharu auf Fragen nach dem sexuellen Aspekt des Geisha-Gewerbes. Als ihr Berufsstand sich überlebt hatte, behielt sie ihren Namen und wanderte Anfang der fünfziger Jahre nach Amerika aus.

Sie unterrichtete die Kultur ihrer Heimat, gründete die japanische Rap-Jazz-Band »Koua Messengers«, verfasste ihre Biografie. »Ich habe einfach Glück gehabt«, schreibt sie, »mein Kimono hat mich geschützt.« Im Januar starb die Geisha mit 90 Jahren in New York.

Text: Julia Meyer-Hermann

Andreas Matthae

Andreas Matthae

* 8.11.1968 † 8.8.2004

Politik oder Leben? Er hat sich gegen das Leben entschieden.

Andreas Matthae, der für die Politik leben wollte, hatte einen Traum: den Bundestag. Schon mit zwanzig trat er in die SPD ein. 2002 hat er die Chance: Er kämpft im Berliner Wahlkreis Friedrichshain-Kreuzberg um ein Mandat. Er rasiert sein modisches Bärtchen ab, wechselt Baseballkappe und Karohemd gegen Anzug und Krawatte. »Der Bundestag gleicht einem Raumschiff«, sagt er, er dagegen wolle den Kontakt zum Leben nicht verlieren.

Doch die Politik hat ihren eigenen Sog. Sein Studium hat er bereits abgebrochen, er jobbt in einem Kinderladen, manchmal helfen die Eltern finanziell nach. Für seine Tapas-Bar in Kreuzberg bleibt bei der Parteiarbeit kaum noch Zeit, so wenig wie für seinen Freund. Und dann: Der grüne Konkurrent Hans-Christian Ströbele gewinnt das Direktmandat. Andreas Matthae sagt, er sei enttäuscht, in Wahrheit aber ist er am Boden zerstört. Er überlegt, die Politik aufzugeben. Andreas Matthae betreibt nun eine neue Kneipe. Nach einer kurzen Pause zieht es ihn wieder in die Politik. Im Juni 2004 wählt ihn die Berliner SPD zum Geschäftsführer. Er gibt das Lokal auf. »Wenn man sich um eines nicht richtig kümmern kann, bringt das auch anderes in Gefahr«, sagt er ahnungsvoll. Dann trennt sich sein Freund von ihm. Journalisten recherchieren an einem kleinen Skandal: Er soll keine Sozialabgaben für die Mitarbeiter seiner Kneipe bezahlt haben. Andreas Matthae befürchtet abermals das Ende seiner politischen Karriere. Er geht nicht mehr in die SPD-Zentrale, alte Parteikollegen rufen an, sie erreichen ihn nicht, man beschließt, ihn zu suspendieren. Am 8. August, mit 35 Jahren, erhängt sich Matthae in seiner Wohnung.

Auf seiner Beerdigung läuft ein Stück von Style Council. Sein Patenonkel sagt, vielleicht war Andreas Matthae schwächer, als viele dachten, und zitiert Hermann Hesse: »Politik fordert Partei, Menschlichkeit verbietet Partei.«

Text: Sabine Magerl

Samira Bellil

Samira Bellil

* 24.11.1972 † 7.9.2004

Ihr Schicksal war grausam. Doch ihr Mut lebt weiter.

Ein Mädchen, das in französischen Einwandererghettos von einer Gang gekidnappt und vergewaltigt wird, heißt im Straßenjargon »fille à cave«, »Kellermädchen« eine Anspielung auf den Ort ihres Martyriums. Samira Bellil wird mit 14 Jahren zum Kellermädchen. Bis zu ihrem 17. Lebensjahr wird sie dreimal Opfer von Gruppenvergewaltigungen, den »Tournantes«, wie Gangs sagen: »Rundläufen«. Als Samira die Anführer anzeigt, erfahren ihre Eltern, strenge Muslime, von der Schande und verstoßen sie. Sie wächst in Heimen und auf der Straße auf, immer auf der Flucht, nimmt Drogen, prügelt, versucht sich umzubringen, bekommt epileptische Anfälle, bis zu dreimal täglich.

Erst als sie sich mit 25 Jahren einer Psychologin anvertraut, geht es aufwärts: Sie macht eine Ausbildung, arbeitet als Kinderbetreuerin. Dann schreibt sie sich ihr Leid von der Seele: Ihr Buch Dans L'Enfer des Tournantes (Durch die Hölle der Gewalt) führt den Franzosen die Verwahrlosung der Ghettos vor Augen und gibt unterdrückten muslimischen Frauen Hoffnung auf mehr Gerechtigkeit. Samira schließt ihr Buch mit versöhnlichen Worten: »Ich bin Samira, ich bin 29 Jahre alt. Ich glaube an das Leben und ich hoffe auf das Glück.« Zwei Jahre später stirbt sie, mit nur 31 Jahren, an Magenkrebs.

Text: Kerstin Greiner

Rebeca Martinez

Rebeca Martinez

* 17.12.2003 † 7.2.2004

Für die Eltern war sie einfach nur ihr Baby.

Bevor ihre sieben Wochen alte Tochter in den Operationssaal geschoben wurde, sprachen ihre Eltern ein Gebet. Die Mutter verabschiedete sich von ihrem Kind mit den Worten: »Bleib stark, Rebeca, möge Gott mit dir sein.« Dann streichelten die Eltern noch einmal über den Kopf des Babys. Man muss sagen: über die beiden Köpfe des Babys. 13 Stunden sollte die Operation dauern. Ein Mensch, der Teile eines zweiten Körpers entwickelt hat, wird parasitärer Zwilling genannt, eine Fehlbildung, noch viel seltener als jene von siamesischen Zwillingen. Erst bei sieben Menschen weltweit wurde die Missbildung dokumentiert, Rebeca Martinez, geboren am 17. Dezember 2003 in der Dominikanischen Republik, war die achte. Ihre beiden Köpfe teilten sich mehrere Arterien. Der zweite Kopf, nur teilweise entwickelt, besaß Augen, Ohren und Lippen, der Mund bewegte sich, wenn Rebeca gestillt wurde.

Doch dieser zweite Kopf wuchs schneller als jener auf ihrem Körper. »Ohne Operation hätte das Kind mit drei Monaten seine Köpfe nicht mehr heben können«, sagte Dr. Jorge Lazareff, der Arzt, der das Operationsteam leitete. Rebecas Eltern, ein Schneider und eine Supermarktkassiererin, hätten sich die Operation nie leisten können, eine Wohltätigkeitsorganisation brachte die hunderttausend Dollar auf. Die Chancen standen nicht schlecht: »Wenn der Eingriff gelingt, wird sich Rebeca wie ein normales Kind aufwachsen können«, meinten die Ärzte. Während Rebeca operiert wurde, warteten die Eltern in einem Nebenraum, sahen fern, beteten, empfingen Verwandte, die Blumen und Plüschtiere schenkten. »Als Rebeca geboren wurde, sagten alle: ›Um Gottes willen, zwei Köpfe‹, aber für uns war sie einfach unser Baby«, erzählt die Mutter. Ihr Baby verblutete am Operationstisch, noch keine zwei Monate alt, am 7. Februar, einem sonnigen Samstag in Santo Domingo.

Text: Susanne Schneider

Nicholas Berg

Nicholas Berg

* 2.4.1978 † Mai 2004

Warum er? Er war doch nur ein ganz normaler amerikanischer Junge.

Ein FBI-Mitarbeiter fasst das Ende von Nicholas Bergs Leben mit den Worten zusammen: »Er war nur zur falschen Zeit am falschen Ort.« Im Mai 2004 sehen ihn seine Familie und Millionen von Menschen auf Videobildern: Er kniet in einem orangefarbenen Overall vor seinen Kidnappern, als deren Anführer man Abu Mussab al-Sarkawi zu erkennen glaubt, einen al-Qaida-nahen Extremisten. Dies sei die Rache für die Misshandlungen der Gefangenen in Abu Ghraib, sagt einer der Männer. Dann wird Nicholas Berg enthauptet, als erste Geisel im Irak im Alter von 26 Jahren. Ein Freund erzählt: »Er war ein ganz normaler amerikanischer Junge.«

Nur manchmal hätte der jüngste Sohn einer jüdischen Familie in Philadelphia etwas hochfliegende Pläne gehabt: Während seines Ingenieurstudiums geht er für ein Praktikum nach Uganda. Er glaubt, die Probleme der Welt könne man mit Technik lösen. Mehrfach wechselt er die Universitäten, zuletzt studiert er Sendetechnik. 2001 bricht Nicholas Berg, enttäuscht vom akademischen Denken, das Studium an der University of Oklahoma ab. Einige Monate später verhört ihn das FBI. Nur einer dieser dummen Zufälle in Nicholas Bergs Leben: Ein mutmaßlicher al-Qaida-Terrorist, der nahe der University of Oklahoma Flugstunden nahm, benutzte Nicholas Bergs E-Mail-Passwort. Zacarias Moussaoui war vermutlich ein Ersatzpilot bei den Anschlägen am 11. September. Das FBI kann keine Verbindung zwischen ihm und Berg feststellen, das Passwort wurde geklaut, heißt es. »Unglaublich«, schreibt Berg etwas lapidar nach Hause, er ahnt nicht, welche Folgen dieser Zwischenfall haben würde.

In Philadelphia gründet Berg eine eigene Baufirma für Sendemasten, die er »Prometheus Towers« nennt. Er bemüht sich um Aufträge in Entwicklungsländern, Mitte 2003 fährt er für zwei Wochen nach Kenia. Gegen Ende des Jahres will er unbedingt in den Irak. Er könnte beim Aufbau des Landes helfen, denkt er, und Sendemasten errichten, symbolhaft, hoch, in eine neue Zeit blickend wie Statuen der Freiheit. Sein Vater versucht ihn aufzuhalten, diesen unverbesserlichen Idealisten. Nicholas Berg hat hohe Ziele, doch andere Kräfte sind stärker: Mit Jeans und Baseballmütze reist er mit Bus und Taxi durch den Irak, als gebe es keinen Krieg. Im Januar dieses Jahres besichtigt er eine alte Sendeanlage im Süden des Landes, er wird für einige Stunden von irakischen Polizisten festgehalten. In seinem Gepäck finden sie ein Buch über den Iran, man hält ihn für einen Spion aus dem Nachbarland.

An seine Familie schreibt er in einer E-Mail: »Liest sich das nicht langsam wie eine unheimliche Geschichte?« Am 24. März nehmen irakische Sicherheitskräfte Nicholas Berg abermals an einer Kontrollstation nahe Mossul fest. Er wird vom FBI verhört, denn man erinnert sich an sein von al-Qaida benutztes Passwort. Eigentlich hatte Berg am 30. März den Rückflug geplant. Er kommt aber erst am 6. April frei, nachdem seine Eltern eine Klage gegen das amerikanische Außenministerium eingereicht haben. In den nächsten Tagen will Berg möglichst schnell nach Hause. Doch er wird von Terroristen entführt. Warum er? Das bleibt ein Rätsel. Als das Video seiner Exekution um die Welt geht, entspinnen sich Verschwörungstheorien, warum gerade an ihm ein Exempel statuiert wurde: War er ein Spion, stand er al-Qaida nahe? Das FBI entdeckt später in Bergs Wohnung nur ein paar Möbel und sein Lieblingsposter, auf dem die Comicfiguren Calvin und Hobbes beim Anblick einer unberührten Schneelandschaft beschließen, einfach mal loszulaufen in diese große weite Welt. Eine Welt, in der es grausame Zufälle gibt erklärt das FBI. »Hätte das FBI meinen Sohn schon Ende März frei gelassen«, sagt sein Vater am Telefon, wäre er noch am Leben.« Dann schweigt er.

Text: Sabine Magerl

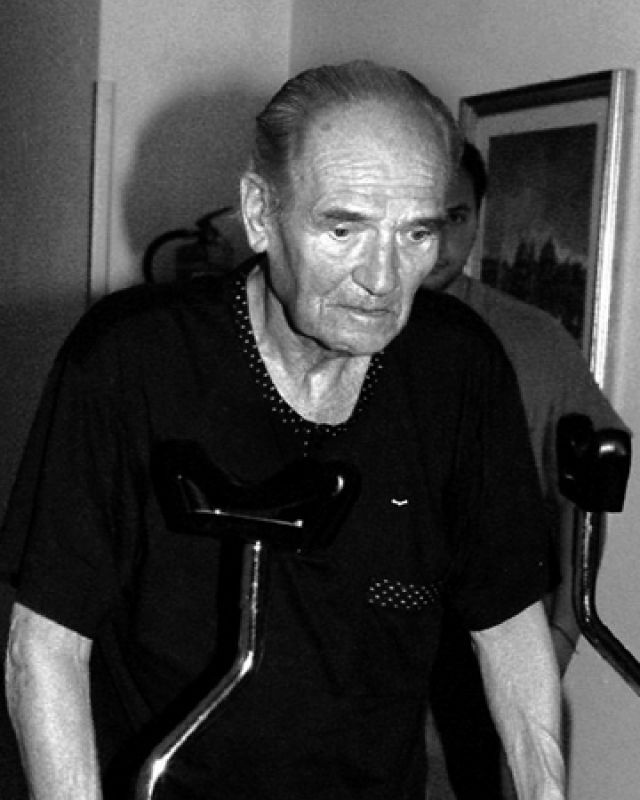

Karl Hass

Karl Hass

* 5.10.1912 † 21.4.2004

Biografien wie seine wird es bald nicht mehr geben. Und darum ist es nicht schade.

Angenommen, im Drehbuch eines drittklassigen Weltkriegsfilms müsste noch ein fiktiver Name für einen untergeordneten Nazischergen gefunden werden: Wie wäre es dann mit »SS-Sturmbannführer Karl Hass«, schon wegen der denkbaren typografischen Effekte mit dem doppelten S? Doch Karl Hass gab es wirklich, mit allem, was zum Leben eines NS-Verbrechers gehört. Für Naziopfer mag es eine kleine Genugtuung sein, dass er, bevor er mit 91 starb, noch zu lebenslanger Haft verurteilt worden war. Oder ein großes Ärgernis, dass er jahrzehntelang unbehelligt und mit dem Wissen von Geheimdiensten in Italien und der Schweiz leben konnte und dabei eine deutsche und eine italienische Rente bezog.

Zu den absurdesten Kapriolen zählt, dass er es fertig brachte, selbst in Spielfilmen als Nazicharge aufzutreten, etwa in Viscontis Die Verdammten. Hass arbeitete für die Kriegsgräberfürsorge, leitete einen Soldatenfriedhof, wurde zeitweise für tot erklärt und betrieb selbst vor der deutschen Verwaltung seine Rückkehr zu den Lebenden. Filmreif auch Hass' Auftritt vor einem Gericht in Rom, zunächst als Zeuge im Kriegsverbrecherprozess gegen Erich Priebke. Er versuchte, aus dem Hotel zu fliehen, kletterte über den Balkon im zweiten Stock, stürzte ab und brach sich das Becken. Damals war Hass schon 83. Hass bekam lebenslänglich wegen seiner Beteiligung an dem Massaker in den Ardeatinischen Höhlen, bei dem im März 1944 Nazis 335 Zivilisten umbrachten. »Ich habe damals zwei Menschen erschossen«, gestand er. Die Strafe wurde in Hausarrest umgewandelt, er starb in einem Altersheim bei Rom, als einer der letzten seiner Art.

Text: Frank Müller

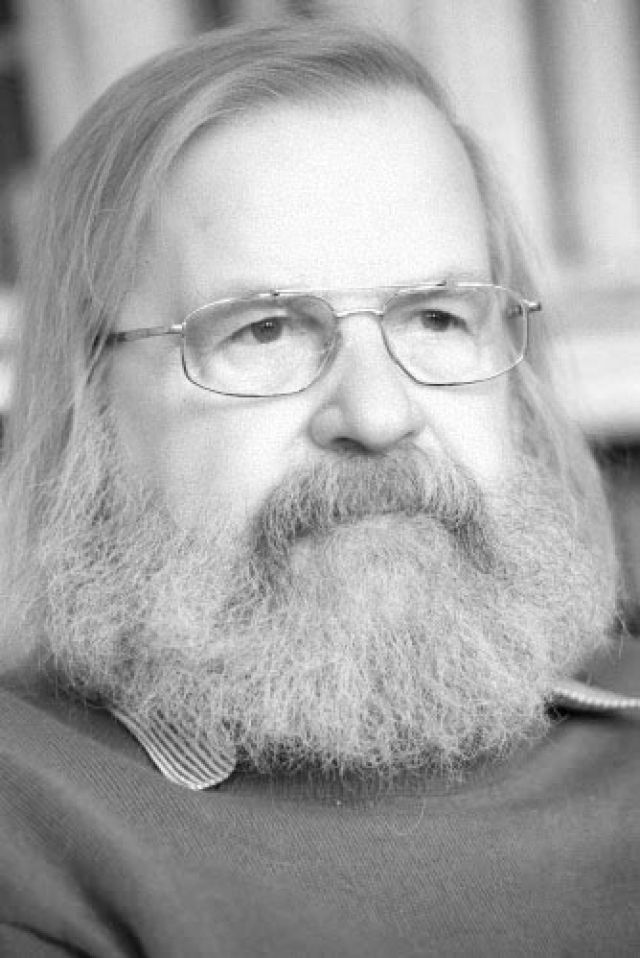

Malcolm Pasley

Malcolm Pasley

* 5.4.1926 † 4.3.2004

Als Kafkas Werk in seinem Besitz war, wurde er selbst besessen.

Nach Kafkas Tod hatte sein Freund Max Brod die Manuskripte nicht verbrannt, wie Kafka es wollte, sondern mitgenommen, als er 1939 nach Palästina emigrierte. Die Nichten von Kafka forderten das Werk zurück und sperrten es 1956 in einen Banksafe in Zürich. 1961 baten sie Malcolm Pasley, die Manuskripte von Zürich nach Oxford zu holen. Noch Jahre später bekam der ohnehin nervöse Philologe eine Gänsehaut bei dem Gedanken, was auf der Autofahrt alles mit den Manuskripten hätte passieren können.

Ein Brite, in Indien geboren, der sein Leben dem deutschsprachigen Autor widmete: Malcolm Pasley war Kafka-Experte. Schon während seines Studiums beschäftigte sich Pasley intensiv mit dem Schriftsteller. Als Germanistikprofessor lehrte er in England und brachte 1995 eine neue Kafka-Gesamtausgabe beim S. Fischer-Verlag heraus. Sein Lebensziel, die Gesamtausgabe von Max Brod zu überarbeiten, schien erreicht. Die Zeit drängte: Kafka schrieb mit Bleistift, die Schriften mussten vor dem Verblassen gerettet werden. Malcolm Pasley wollte Kafka möglichst vielen Menschen nahe bringen. Doch gegen Ende seines Lebens scheint er das Ziel aus den Augen verloren zu haben: Er erlaubte niemandem mehr Einsicht in die Kafka-Manuskripte, die in einer Oxforder Bibliothek lagern, und verhinderte so eine weitere Gesamtausgabe von Kafkas Werken im Stromberg-Verlag.

Wie ein Drache einen Schatz hütete Pasley vier Kartons voll mit Papier. Nur über das Manuskript zu Der Prozess hatte er keine Macht, es wurde für 3,1 Millionen Dollar vom Marbacher Literaturarchiv bei Sotheby's ersteigert. Wer glaubt, Ähnlichkeiten im Leben und Charakter von Kafka und Pasley hätten den Germanisten getrieben, sich mit ungeheurer Akribie dem Werk zu widmen, täuscht sich: Pasley, der mit 77 starb, beschäftigte sich 55 Jahre mit Kafkas Werk, Kafka selbst wurde nur 41 Jahre alt.

Text: Julia Decker

Humphrey Osmond

Humphrey Osmond

* 1.7.1917 † 6.2.2004

Für einen kurzen Moment sah es so aus, als könne man mit LSD Menschen heilen und bessere Krankenhäuser bauen.

An einem Morgen im Mai 1953 nahm der englische Schriftsteller Aldous Huxley in seiner Wohnung tanzende Lichter wahr. Die Bücher im Regal schienen zu glühen, und als er eine Vase betrachtete, war da nicht einfach ein Strauß Blumen, sondern er sah, »was Adam am Morgen seiner Erschaffung gesehen hatte das Wunder der bloßen Existenz«. Der Mann, der dem Autor 400 Milligramm der Droge Meskalin verabreicht hatte und zu seinem erweiterten Bewusstsein verhalf, hieß Humphrey Osmond. Er beschäftigte sich als Psychiater an einer Klinik in Kanada vor allem mit Schizophrenie.

Osmond war überzeugt, dass es sich dabei nicht um eine psychische Störung handelte, sondern eher um eine Stoffwechselkrankheit wie Diabetes. Tatsächlich wies er im Körper von Erkrankten biologische Veränderungen nach. Sie verursachten laut Osmond ähnliche Wahnvorstellungen wie Meskalin oder LSD. Daher seine Versuche mit »psychedelischen« Drogen, wie Osmond sie nannte er wollte Patienten mit Halluzinationen besser verstehen. Wobei er auch selbst die Experimente genoss: »Die Erfahrungen mit diesen Substanzen waren mit das Schönste, was mir in meinem abwechslungsreichen, glücklichen Leben widerfuhr.« Er behandelte auch Alkoholiker mit LSD: Fast jeder Zweite gab nach dem künstlichen Delirium das Trinken auf. Mit einem Architekten entwickelte Osmond ebenfalls unter LSD-Einfluss kleine runde Krankenhäuser, die ihm humaner erschienen als Großkliniken. Zwei solcher Häuser wurden in Kanada gebaut. Seine Experimente endeten in den sechziger Jahren, als es Forschern von den Behörden erschwert wurde, mit Drogen zu hantieren. Zur Verwunderung mancher Kollegen setzte Osmond einige Versuche mit LSD an der Universität Princeton fort: Wie sich später herausstellte, hatte er auch für den US-Geheimdienst CIA gearbeitet.

Text: Rainer Stadler

John Peel

John Peel

* 30.8.1939 † 25.10.2004

Und wer sagt uns jetzt, welche Musik wir hören sollen?

Als sie nach der Trauerfeier John Peel in seinem Sarg aus der St. Edmundsbury Cathedral trugen, lief dann endlich das Lied, das sich der berühmteste Diskjockey aller Zeiten immer wieder für diesen Anlass erbeten hatte: Teenage Kicks von den Undertones, ein ruppiges, charmantes Stück New Wave, das John Peel für »perfekt« hielt und das schon längst als Song seines Lebens galt. Mit einem System von ein bis vier Sternen pflegte Peel seine Platten zu bewerten, Teenage Kicks verlieh er 28 Sterne. Doch die fast kindlich wirkende Schwärmerei, die aus solchen Anekdoten spricht, war nur eine Seite des Musiklebens von John Peel. Er jagte stets nach Neuem, Ungehörtem und begab sich, kaum dass er ihm den Weg geebnet hatte, schon wieder auf die Suche nach der nächsten Entdeckung. Und weil Peel dabei alle Grenzen zwischen den Genres ganz bewusst ignorierte, konnte in seinen BBC- Sendungen jederzeit eine finnische Polka vor obskurem elektronischen Geblubber aus Rio kommen, gefolgt von hartem Metal und einem uralten Blues.

Seit den sechziger Jahren hat John Peel so den Anschub für die Karrieren vieler Stars gegeben, ob Pink Floyd, David Bowie oder die Sex Pistols. »Jeder Künstler war einmal neu«, sagte sein Kollege Paul Gambaccini, »jeder Künstler brauchte einmal John Peel.« Die, die ihm nahe standen, beschrieben ihn als einen sanften, freundlichen älteren Herrn, als einen Familienmenschen und fanatischen Fan des FC Liverpool. Als er in die Jahre kam, hatte er das Gefühl, die Zeit laufe ihm davon und er könne der vielen neuen Musik nicht mehr so leicht gerecht werden. Natürlich denke er daran, wie lange das Leben wohl noch dauere, sagte er noch im Sommer dieses Jahres. »Diese kostbare verbleibende Zeit möchte ich nicht damit vergeuden, irgendeinen alten Mist noch mal zu hören.«

Text: Frank Müller

Yang Huanyi

Yang Huanyi

* etwa 1910 † 20.9.2004

Wer glaubt, der Feminismus sei erst ein paar Jahrzehnte alt, dem hätte diese Chinesin was erzählt.

Yang Huanyi beherrschte eine Sprache, die kein Mann verstand. Als eine alte Frau ihr diese in jungen Jahren beibrachte, fing ihr Leben erst richtig an, sagte Yang Huanyi, die niemals erfahren hat, wann sie geboren wurde. Sie war ja nur ein Mädchen. Die alte Frau schimpfte über ihre verschnürten Füße, erzählte von arrangierten Ehen und Hausdrachen in Worten, die Yang Huanyi nie zuvor gehört hatte und sich merkte. Danach kicherten beide herzhaft. Keine Einwohnerin des kleinen, chinesischen Dorfes, in dem die Wände dünn wie Pappe waren, hätte so zu sprechen gewagt. Doch in dieser weltweit einzigen Frauensprache konnten sie sagen, was sie wollten. Die Sprache heißt Nushu, was übersetzt so viel bedeutet wie »weibliche Schrift«. Vor etwa fünfhundert Jahren, so glauben Forscher, sei diese »allererste Form von Emanzipation« in jener abgelegenen Gegend der chinesischen Provinz Hunan entstanden.

Da Frauen nicht lesen und schreiben lernen durften, erfanden sie heimlich eigene Wörter und Schriftzeichen, die sie von Generation zu Generation weitergaben. Erst vor zwanzig Jahren entdeckten Forscher diese Sprache, einige Frauen konnten noch in dem Geheimcode reden. Die meisten alten, geschriebenen Dokumente waren aber verbrannt worden, niemand wusste sie zu entziffern. Nur Yang Huanyi nickte lächelnd, denn sie kannte ihre Bedeutung. »Mit dem Schreiben verschwand unser Leid«, sagte die alte Yang Huanyi den Wissenschaftlern, die sie in ihrer Hütte besuchten und schrieb mit ihrer Hand, so faltig wie eine Trockenblume, Worte in Nushu auf. So war sie damals als Mädchen nicht mehr allein mit ihren Sorgen. Frauen, die in diese Sprache eingeweiht waren, nannten sich »Schwestern im Schwur«. Was sie sich mitteilten, musste unter ihnen bleiben, manche Frauen waren aus dem Zirkel der Schreiberinnen ausgeschlossen. Die geheime Nachrichtenübertragung erforderte raffinierte Techniken.

Auf einem Papierfächer, den sie notfalls schnell zuklappte, erzählte Yang Huanyi von ihren Sehnsüchten. In Taschentücher schrieb sie ihren Freundinnen von bösen Ehemännern und gemeinen Schwiegermüttern, faltete sie zusammen und steckte sie ihnen zu. Manchmal waren es aber auch nur Schönheitstipps wie »Nimm das Wasser der Rose«, die sie in den umgeschlagenen Ärmel stickte und diesen dann öffnete. Mit Nushu wehten aber auch Gerüchte so schnell wie der Wind von Haus zu Haus. Oft mussten junge Frauen ihr Heimatdorf verlassen, wenn sie verheiratet wurden, und waren der Willkür des Ehemannes und seiner Familie ausgeliefert. In einem als Hochzeitsgeschenk getarnten Buch schrieb ihnen der Club der frühfeministischen Freundinnen: »Mit uns an deiner Seite wirst du nie verzweifeln.« Die meisten Geschichten in Nushu handeln von unglücklichen Ehen, so auch Yang Huanyis Erzählungen von ihrem ersten Mann, der von einer Schlange gebissen wurde und starb.

Ihr zweiter Mann war ein Spieler und brachte alles Geld durch. Die aus 1500 unterschiedlichen Schriftzeichen und zwanzigtausend Wörtern bestehende Sprache kannte aber auch Bosheiten: »Mein Mann sieht so klein und hässlich aus wie eine Ameise.« Männer fanden, Nushu sei »Fliegengekritzel«. Sie wurden in Mandarin unterrichtet, Frauen und ihr Nushu erschienen völlig unwichtig. Deshalb konnte eine wie Yang Huanyi auch so gewagte Sticheleien notieren wie: »Sogar Tiere sind hin und wieder erregt, aber er...« »Kaum jemand kann noch Nushu«, klagte Yang Huanyi, als sie alt war. Seitdem Frauen aus dem Haus gehen, um zu arbeiten, und sich ihre Männer selbst suchen, werde die Sprache vergessen. Mit dem Tod von Yang Huanyi, die wohl um die 95 Jahre alt wurde, starb im September dieses Jahres auch eine geheimnisvolle Sprache.

Text: Sabine Magerl

Paul Klebnikov

Paul Klebnikov

* 3.6.1963 † 9.7.2004

Wer in Russland die Wahrheit schreibt, muss dran glauben.

An einem Freitagabend im Juli wurde der Journalist Paul Klebnikov vor seinem Büro in Moskau auf offener Straße erschossen. Vier Schüsse trafen ihn in Brust, Bauch und Arm. Der 41-Jährige starb im Aufzug des Krankenhauses. Er steckte mit den Sanitätern fest. Als es gelang, die Fahrstuhltür zu öffnen, war Klebnikov tot. Paul Klebnikov wurde in New York als Sohn weißrussischer Einwanderer geboren, studierte Geschichte in Berkeley und an der London School of Economics. Von 1989 bis 1999 arbeitete er als Korrespondent der amerikanischen Forbes in Moskau und machte sich einen Namen als Experte für russische Wirtschaft. Furchtlos berichtete er über die Mafia ein Tabu in der russischen Presse. Im Jahr 2000 sorgte er mit seinem Buch Der Pate des Kreml für Aufsehen. Der Autor beschrieb am Beispiel des Oligarchen Boris Beresowski das Zusammenspiel von Macht und Geld unter Boris Jelzin. Sein Urteil: »Für das russische Volk war die Jelzin-Ära in wirtschaftlicher, sozialer und demografischer Hinsicht die größte Katastrophe seit Hitlers Einmarsch 1941.« Seit April dieses Jahres gibt es eine russische Ausgabe des Wirtschaftsmagazins Forbes.

Klebnikov leitete die Redaktion. In der ersten Ausgabe veröffentlichte er eine Liste der 100 reichsten Russen. Die Magnaten reagierten verärgert: Die Öffentlichkeit sollte nicht erfahren, wie sie nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion zu Geld gekommen waren. Seit Öffnung der Sowjetunion wurden schätzungsweise 200 Journalisten in Russland getötet, Paul Klebnikov war der erste Journalist aus dem Ausland, der Auftragskillern zum Opfer fiel. Von den sechs Morden an Journalisten im Jahr 2003 ist keiner aufgeklärt worden. Klebnikov hinterlässt Frau und drei Kinder. Ein Kollege eilte nach den Schüssen zu dem schwer Verletzten. Auf die Frage, warum das passiert sein könnte, sagte Paul Klebnikov, er wisse es nicht. Er habe an nichts Gefährlichem gearbeitet.

Text: Julia Decker

Chlodwig Poth

Chlodwig Poth

* 4.4.1930 † 8.7.2004

Ohne ihn hätte Deutschland wenig zu lachen.

Im funzeligen Licht eines Luftschutzkellers in Berlin-Tempelhof zeigte Chlodwig Poth im Frühjahr 1945 seine ersten Witzbilder herum, mehr schlecht als recht zu Papier gebracht, doch die Leute im Keller schmunzelten. Bis zu jenem Blatt, auf dem ein Bonze mit drei klapprigen Volkssturm-Opas an einer Barrikade steht: »Hier zwischen werden wir gegebenenfalls einen Wall von Menschenleibern bilden«, befiehlt er. »Zuunterst legen sich Herr Maier, Herr Pachulke und Herr Dittberner.« Ein linientreuer Kriegsinvalide bekam die Zeichnung zu sehen und erschrak: »Pack das ganz schnell weg«, herrschte er den jungen Zeichner an.

Chlodwig Poth hat den Auftrag angenommen, der dem Spottbild aus dem Luftschutzkeller innewohnte, und die deutsche Wirklichkeit sein Leben lang mit Karikaturen, Comicstrips und Bildsatiren lächerlich gemacht. 58 Jahre liegen zwischen seiner ersten und letzten Veröffentlichung, schon 1946 hat er in der Ost-Berliner Zeitschrift Neues Leben erstmals für Geld publiziert. In den Fünfzigern belieferte er die neuen Illustrierten des Wirtschaftswunderlands mit Cartoons, 1960 war er bei der Gründung von Pardon dabei, 1979 bei der Gründung von Titanic, jenen Satire-Magazinen, die den Humor in Deutschland schärfer und intelligenter gemacht haben.

Mitte der Siebziger landete Poth mit der Stripserie Mein progressiver Alltag sogar einen Bestseller. Trotzdem war sein Leben alles andere als eine Erfolgsgeschichte. Besonders frustrierend: Je besser Poth wurde, desto weniger Erfolg hatte er. In den Achtzigern erreichte er eine grafische Meisterschaft, die weit übers Karikieren hinausging, doch seine Bücher wurden Ladenhüter und das ließ ihn mit dem Schicksal hadern. »Nun war Ärger Bestandteil meines Berufs. Zorn und Wut sind die Flügel, mit denen sich der Satiriker aufschwingt«, schreibt er in seinen Memoiren. Und doch konnte er Misserfolge nicht wegstecken: »Ich lief lange durch die Straßen, pflegte meine Hoffnungslosigkeit und fraß den Groll immer tiefer in mich hinein.« 1990 zog Poth mit seiner Frau Anna in den Frankfurter Vorort Sossenheim ein Ereignis, das er später als »Fügung« bezeichnete. Denn diese potthässliche Häuseransammlung zwischen Autobahnen und Chemiewerken inspirierte ihn. Für Titanic begann er kurz nach dem Umzug die Serie Last Exit Sossenheim detaillierte Ortsansichten, mit einer raffinierten Schraffurtechnik ausgeführt, in die er Sossenheimer Bürger hineinmontierte: fette Aldi-Kunden, geifernde Greise, zerstrittene Reihenhaus-Ehepaare die Scheußlichkeit West-Deutschlands wurde nie schöner zu Papier gebracht als in Poths grandiosem Alterswerk.

Man würde gern lesen, dass Poth irgendwann die Anerkennung erhielt, die ihm gebührte. Doch eine solche Gerechtigkeit hält sein Lebenslauf nicht parat. Wenigstens erschien 1997 ein Artikel im FAZ-Feuilleton, der sein Schaffen auf den Punkt brachte: »Von allen Versuchen, die Geschichte der Bundesrepublik zu schreiben, ist der von Chlodwig Poth bislang der gelungenste«, stand dort. In den letzten Jahren litt Poth an einer Augenkrankheit, die ihn langsam erblinden ließ. Mit Hilfe einer Vergrößerungsmaschine zeichnete er weiter bis kurz vor seinem Tod; die 167. und letzte Folge von Last Exit Sossenheim erschien im Juli dieses Jahres. Auch wenn es bisher nur wenige erkannt haben: Chlodwig Poth war einer der großen Künstler der Bundesrepublik. Ohne ihn ist dieses Land witzlos.

Texte: Johannes Waechter

Molly Kelly

Molly Kelly

* etwa 1917 † 13.1.2004

Der Staat will ihr Leben zerstören: einmal, zweimal, dreimal, viermal. Sie ist stärker.

Allen, die sie am Ende ihrer Tage als Heldin feierten, entgegnete Molly Kelly: »Wir wollten doch nur nach Hause, heim zu Mummy.« Nur deshalb sei sie mit ihrer Schwester Daisy und ihrer Cousine Gracie über 2000 Kilometer durch eine der lebensfeindlichsten Gegenden der Welt geflohen nicht ahnend, dass die Geschichte ihres Lebens zur Parabel werden würde für die Verbrechen, die ein Land an seinem Volk begeht, den Ureinwohnern Australiens. 100000 Kinder erlitten dasselbe Schicksal wie Molly: Denn sechzig Jahre lang gehörte es zur Politik, die Aborigines auszulöschen, sie mit der weißen Bevölkerung Australiens zu vermischen oder sie umzuerziehen und zur Adoption freizugeben. 1931, als Molly etwa 14 war, wurde sie zum ersten Mal im Auftrag der Regierung entführt: Männer kamen in die Siedlung Jigalong im Nordwesten Australiens und verschleppten alle Kinder der Ureinwohner in das Umerziehungslager Moore River, 2100 Kilometer von Jigalong entfernt.

Molly aber floh schon am nächsten Tag, ihre Schwester und ihre Cousine nahm sie mit. Der Zaun wies ihnen den Weg, der Australien in seiner ganzen Länge teilt, von Wanderarbeitern errichtet zum Schutz gegen die Kaninchenplage. Tagsüber schliefen die Kinder in Höhlen, nachts gingen sie, ernährten sich von Kaninchen und wild wachsenden Bananen, tranken Regenwasser, überquerten Sanddünen und einen Salzsee. Der Regen war es auch, der ihre Spuren verwischte, so gut, dass weder Hunde noch Aufklärungsflugzeuge noch Suchstaffeln sie aufspürten. Nach neun Wochen sah Molly ihre Mutter wieder. Aber hier endet die Geschichte nicht: Denn zehn Jahre später, Molly war inzwischen verheiratet, wurde sie erneut nach Moore River entführt, diesmal mit ihren beiden Töchtern Doris und Annabelle.

Wieder flüchtete Molly, Doris ließ sie bei einer Verwandten im Lager, mit der 18 Monate alten Annabelle auf dem Rücken machte sie sich auf den Gewaltmarsch heim nach Jigalong. Als Annabelle drei Jahre alt war, konnte sie ihre Tochter nicht mehr schützen: Häscher entrissen ihr das Mädchen, steckten sie in das Sister Kate's Children's Home, erzogen sie wie eine weiße Christin. Doris, die ältere Tochter, wuchs in Moore River auf, im Glauben, sie sei von ihrer Mutter verlassen und vergessen worden. Dreißig Jahre, bis 1971, dauerte es, bis sie die Wahrheit und ihre Mutter fand. In Jigalong. 1996 schrieb Doris ein Buch über das Leben ihrer Mutter: »Folge dem Kaninchenzaun«, das unter dem Titel Long Walk Home vor einem Jahr verfilmt wurde und Molly Kelly weltberühmt machte als Symbol des Widerstands gegen eines der beschämendsten Verbrechen in der Geschichte Australiens.

Molly Kelly jedoch machte sich nichts aus ihrem Ruhm, nur ihre Tochter Annabelle wollte sie sehen, »einmal noch, nur ein einziges Mal«. Die aber, im Sister Kate's Children's Home mit einer neuen Biografie ausgestattet, leugnete sechzig Jahre ihre wahre Herkunft. Dann erklärte sie sich zu einem Treffen bereit. Zu spät. Molly Kelly starb während ihres Mittagsschlafs, wohl 87 Jahre alt, ohne ihre Tochter noch einmal gesehen zu haben.

Text: Susanne Schneider

Fred L. Whipple

Fred L. Whipple

* 5.11.1906 † 30.8.2004

Sein Vermächtnis: eine neue Variante der Apokalypse.

Wenn Astrophysiker klären, aus welchem Gasgemisch welcher Stern besteht, ernten sie in der Regel die Bewunderung ihrer Kollegen, der Rest der unkundigen Menschheit honoriert solche Theorien meist nur mit einem Achselzucken. Fred L. Whipples Erkenntnisse über die Kometen zeitigten in den fünfziger Jahren ein verängstigtes Raunen, das bis heute nicht verstummt ist: Kometen sind keine lockeren Staubwolken, bewies er seinen zunächst ungläubigen Kollegen, ihr Kern besteht aus einem festem Gemisch aus Eis und Gestein. Seit Whipples »schmutzigen Schneebällen« treibt den Menschen die Sorge vor einer weiteren Variante der möglichen Apokalypse um: der Kollision eines größeren Kometen mit der Erde und mithin ihr Untergang.

Fred L. Whipple erforschte noch vieles mehr in seinem 97 Jahre währenden Leben: Der amerikanische Raum- und Luftfahrtpionier aus Iowa erfand eine Methode, wie alliierte Bomber den deutschen Radar außer Gefecht setzen konnten. Er konstruierte für Satelliten einen Schutzschild vor Meteoriten, den Whipple-Schild. Er war der erste Astronom, dem es in den sechziger Jahren gelang, die Umlaufbahn des damals gerade erst entdeckten Planeten Pluto zu berechnen. Er spürte gleich sechs Kometen auf, der größte von ihnen mit einem Schweif von 800000 Kilometern. 1977 gab Whipple die Leitung des Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics ab. Dennoch radelte er bis 1990 sechsmal die Woche in sein altes Büro. Bis zuletzt hegte er die Hoffnung, noch einen Weg zu finden, wie sich Kometen auf Kollisionskurs mit der Erde aufspüren und umleiten ließen. Eine Lösung war ihm nicht mehr vergönnt. Fred Whipple starb am 30. August in Cambridge, Massachusetts. Die Menschheit tut gut daran, das Vermächtnis des Grand Old Man der Kometenforschung nicht zu vergessen.

Text: Lars Reichardt

Fotos: AP, DPA, ddp, Getty