»Wer Gutes tut, dem wird vergeben / So seid recht gut auf allen Wegen / Dann bekommt ihr bald Besuch / Wir kommen mit dem Liederbuch.«

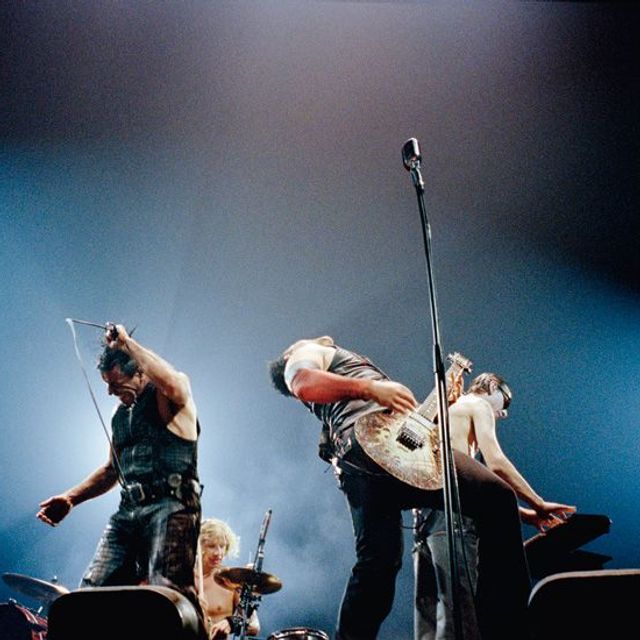

Thilo »Baby« Goos, Veranstaltungstechnik, Denver Coliseum: »Das, mein Lieber, ist eine der größten Bühnen, die momentan unterwegs sind. 24 Meter breit, 15 Meter hoch, eine reine Stahlkonstruktion. Hier werden 100 Lautsprecherboxen und viel Licht ans Hallendach gehängt, die Crew zieht 50 Tonnen Equipment an 120 Motoren hoch. Die Anlage hat 380 000 Watt. Es muss dengeln. Es ist Rammstein. Zwei der 24 Trucks hat die US Trucking Company alleine für die beiden mitreisenden Kraftwerke dabei. Das sind zwei Megawatt-Aggregate, und die ziehen rund 1000 Liter Diesel pro Show ausm Tank. Die Kraftwerke braucht man, damit in den Städten nicht das Licht ausgeht, wenn’s bei Rammstein angeht. Öko ist das nicht. Man muss sich entscheiden: Heiße alte Konzertlampen statt kaltes Licht? Brauchst du Strom. Die meisten Produktionen sehen heute aus wie Fernsehstudios. Auch die Rockkonzerte. Eiskalt. So geht’s auch. Aber nicht bei Rammstein.«

Rammstein – Die Band

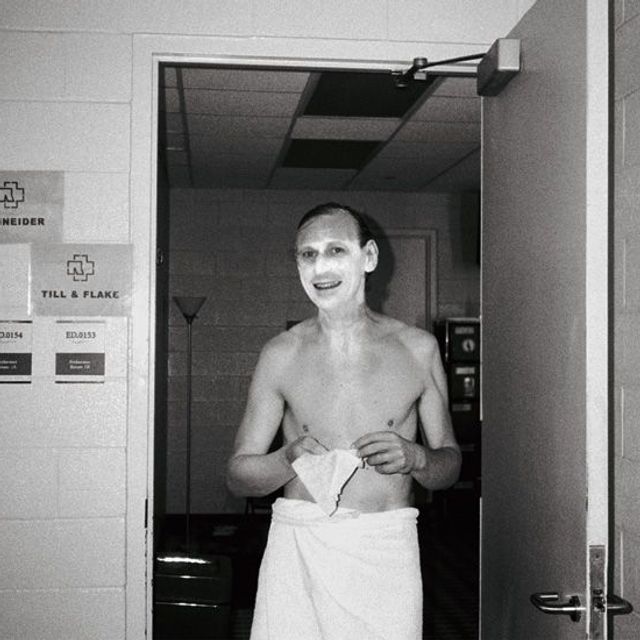

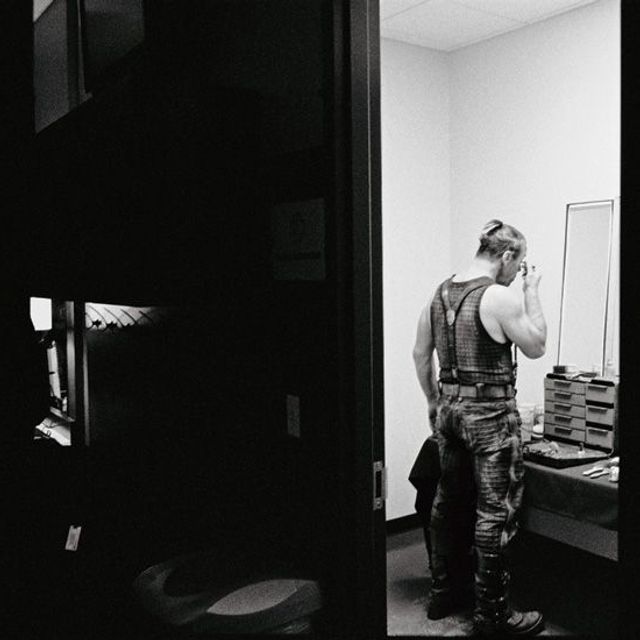

Phoenix Flake Lorenz nach der Show. Es ist 23.15 Uhr. Der Aktionskünstler wird nun duschen, die Damen der Aftershowparty mit hochgezogenen Augenbrauen links liegen lassen, ins Hotel fahren und dort bis zum Einschlafen lesen.

Sänger und Texter Till Lindemann: Schmerzensberserker, Döblinfigur, böser Wolf? Hinter Masken und Wunden ein leise sprechender Mann und brillanter Erzähler, der vor Fans nahezu panisch Reißaus nimmt – und in Ruhe an Gedichten und Liedtexten feilt.

Bassist Oliver Riedel: Die Diskrepanz zwischen Maskerade und Mensch könnte größer nicht sein. Er sucht und findet Rückzugsorte überall: das Meer zum Surfen, das Flugzeug zum Lesen, die Garderobe zum Spielen auf der Akustischen. Auf der Bühne? Eine Art fleischfressende Pflanze.

Schlagzeuger Christoph Schneider ermutigte Till Lindemann Anfang der Neunziger, nicht mehr Englisch zu singen: »Ich hörte, dass er Gedichte schreibt. Und sagte: Alter, sing mal auf Deutsch!«

Gitarrist Richard Kruspe: Der Rockstar – der lange in New York lebte und überlegt, wieder in die USA zu ziehen: »Ich weiß, was alles falsch läuft in Amerika. Aber ich liebe diesen sagenhaften Pioniergeist hier. Einfach mal machen, nicht immer dieses kalte deutsche Phlegma.«

Gitarrist Paul Landers: »Die Motivation war immer wesentlich: Ärger machen. Das ist so, und das bleibt so. Rammstein ändert sich nicht. Das Wetter am Berg ändert sich – aber der Berg ändert sich nicht.«

Artisten unter der Zirkuskuppel

Rammstein formierten sich 1994 in Berlin-Prenzlauer Berg. Die Musiker spielten zuvor teils in der legendären DDR-Band Feeling B. Schnell provozierten Rammstein, zu deren Vorbildern die slowenische Kunstgruppe Laibach zählte, deutsche Behörden und Kritiker mit brachialem Sound und einer martialischen Bühnenperformance aus Feuer und Licht. Anerkennung und Ruhm kamen über das Ausland: US-Regisseur David Lynch untermalte mit der Band 1996 seinen Psychothriller Lost Highway. Der linke Philosoph Slavoj iek sagte in einem Interview der taz im Jahr 2010: »So wie Charlie Chaplin in Der große Diktator Hitler zwischen Gebrabbel nur ›Apfelstrudel‹ und ›Wiener Schnitzel‹ sagen lässt, so sabotiert Rammstein auf obszöne Weise die faschistische Utopie.« Rammstein sind: Sänger und Texter Till Lindemann, (49), Gitarrist Paul Landers, (47), Gitarrist Richard Kruspe, (45), Bassist Oliver Riedel, (41), Schlagzeuger Christoph Schneider, (46), und Keyboarder Christian Flake Lorenz, (45).

Brauchst du Strom. Von unten, aus dem Keller der Bühne, pfeifen Rauchfontänen durch den Gitterboden, bis weit hoch an die Decke. Von unten schießen Flammen durch den Gitterboden. Von unten strahlt das Licht durch den Gitterboden. Auf dem Gitterboden steht Rammstein-Sänger Till Lindemann. Er sieht ein bisschen traurig aus, wie einer, der aus der Unterwelt vorbeischaut. Dazu diese Stimme: wie sehr schlechtes Wetter. Hört er womöglich selbst Stimmen? Man denkt an den »ehemaligen Zement- und Transportarbeiter« Franz Biberkopf aus Döblins Berlin Alexanderplatz. Die Freiheit? Ein Panoptikum. Die Städte? Ein Exzess. Das Leben? Man muss ihm entgegentreten, dem Leben, mit Wucht. Lindemann ruft »Links, zwo, drei, vier« und marschiert, als hätte er unter jeder Arschbacke eine Batterie, er fragt dann diese vielen Amerikaner Abend für Abend: »Können Herzen singen? Kann ein Herz zerspringen? Können Herzen rein sein? Kann ein Herz aus Stein sein?«

Die Menschen in den Konzerthallen hier in Amerika singen jede einzelne dieser Fragen mit. Sie weichen zurück vor dem Feuer. Sie schwitzen in der Hitze. Sie schließen die Augen vor dem Licht. Irgendwann, nach diesen Wochen auf Konzertreise hier in Nordamerika, kurz vorm Abflug am frühen Morgen auf dem Bett des Zimmers 1023 im »Zaza Hotel« in Houston liegend, die finale Gewissheit: So hell ist das, so laut, so heiß, wenn ein Planet entsteht. Rechts eingelassen in die Eisenbühne steht ein Bunker für die Pyrotechniker. Wer während der Show durch diesen Bunker schleicht, bewegt sich durch die Eingeweide einer gigantischen Maschine aus Kabeln, Düsen, Schläuchen, Sauerstoffflaschen. Zum Beispiel steht Gitarrist Paul Landers in dem Lied Asche zu Asche an seinem brennenden Mikrofonständer auf dem Gitterdach dieses Bunkers, die Sohlen seiner Stiefel nur Millimeter über den Köpfen der Techniker, und durch schmale Sehschlitze schaut man, während Landers über einem steht, hinaus auf eine Show, die eine traurige und komische Geschichte erzählt. Sie handelt von der Dunkelheit und davon, auf welche Art und Weise das Licht in die Dunkelheit tritt. Das Licht bei Rammstein, das ist zum Beispiel ein an Lindemanns Brust geheftetes rotes Herz, pochend in der stockfinstren Halle: Minimal Art in einem Lied, das mit dem Gewicht einer Planierraupe um die Ecke biegt, Mein Herz brennt. Oder es sind bei Engel Lindemanns Flügel aus Stahl, fünfzig Kilo trägt er da, und am Ende der Show werden diese Flügel Flammen spucken. Oder es sind die Feuerstöße, mit denen Lindemann als Höllenkasper den Keyboarder und weiß gekalkten Riesenkomiker Flake Lorenz in einem Eisentopf zubereitet, bis der heraushüpft und mit rauchender Hose über die Bühne rast.

Flake Lorenz, Autofahrt von San Antonio nach Houston: »Alles, was aus Anstrengung entsteht, ist Scheiße. Hör dir die Musik im Radio an. Leiernder, wehleidiger, stumpfer Dreck. Entstanden aus Anstrengung. Gemacht von Leuten, die Häuser abbezahlen müssen. Stumpf anmoderiert von Leuten, die Häuser abbezahlen müssen. Kapitalismus macht stumpf. Ich habe mich noch keine fünf Minuten im Leben angestrengt. Man muss sich entscheiden. Gute Kunst entsteht nicht aus Anstrengung. Sondern absichtslos. Aus Lust.«

Von Amerika selbst werden nach dieser Reise Eindrücke nur wie Fetzen zurückbleiben. Das grüne Denver und der Red Rock State Park zum Beispiel, hier der Park Ranger, der warnt, als man Richard Kruspe nackt in die Felsen stellt, um ihn abzulichten: »Freunde, wenn die Sheriffs kommen, heißt das für jeden von euch: mindestens 180 Tage Gefängnis.« Die Mockingbird Lane in Dallas, der »Rockfish Diner« und das Mittagessen mit Lindemann in brütender Hitze. Lindemanns Erinnerungen an die DDR und seinen Brieffreund Dschenja aus Kasachstan, der eines Tages leibhaftig anrückte und als Gastgeschenk bunte Teller aus der Heimat mitbrachte zu den Jugendweltfestspielen: »Komsomolzen hier, FDJ dort. Die Jugendweltfestspiele wurden organisiert, damit die jungen Sozialisten sich vermehren. Das war ein einziges Gepoppe.« Der kleine Till, ein sensibler, eigensinniger Junge. Am 19. März 1970 sieht er im Westfernsehen Willy Brandt zu Besuch in Erfurt, dort ans Fenster des »Erfurter Hofs« tretend. Stundenlang brüllt das Kind durchs Haus: »Willy Brandt ans Fenster! Willy Brandt ans Fenster!« Seine Bautischlerlehre im »Betriebsteil 5«, Rostock-Schmarl: »Ein Holzstamm, nu mach ein Fenster draus, Lindemann! Ich mach dir heute noch aus einem Stamm ein Fenster.« Ein anderer Reisefetzen: der Spaziergang mit Flake Lorenz durch Huntington Beach. Flakes Entsetzen über die puebloartigen Bauherrentotgeburten unter kalifornischer Sonne, bewacht wie das Pentagon. Flake fluchend: »Wer lebt hier? Wer will hier leben? Wahnsinn. Stumpf.« Wie er in das Pazifik-Suburbia plötzlich sagt: »Ich wohnte mal auf der Fehrbelliner Straße 7.« Und? »Nu halt dich fest: Im selben Haus wohnten Frau Fett und Herr Fleischfresser.«

Will er einen verarschen?

»Ich schwör’s. Astrid Fett in der einen Wohnung. Wolfgang Fleischfresser in der anderen. Ich hab auch Zeugen.«

Aber die Show. Aber das Licht. Aber das Feuer. Alles ist in jeder Millisekunde an seinem Platz. Cirque du Soleil minus Eskapismus. »Berghain« plus Lyrik. Till Lindemann erwirbt alle paar Jahre in einem Crashkurs im Berliner Velodrom den sogenannten Pyro-Schein. Was er dann in seinen großen, vernarbten Händen hält, ist etwas doppeldeutig Herrliches, nämlich das hier: »Erlaubnis und Befähigung zum Abbrand pyrotechnischer Sätze.« Krachen tut es heute schnell mal auch woanders. Rammstein aber wissen, wann es brennen muss und wann nicht, wann die Show ein Traum und wann sie ein Albtraum sein sollte. Sie ist in den Köpfen von Geschichtenerzählern entstanden, diese Show, nicht in den Köpfen von Eventhanseln. Zum Beispiel: Schlagzeuger Christoph Schneider. Der Vater ist Opernregisseur, und schon der junge Schneider hörte von mystischen Konzerten im Westen, von fliegenden Schweinen und gigantischen Mauern. So entstand in Schneiders Kopf früh die Vorstellung von einem Höllenzirkus, einem Schwarzen Theater. Keyboarder Christian Lorenz ist der Anti-Epiker, sein Spitzname Flake verweist auf die hoch störrischen wie auch liebenswürdigen Wickie-Figuren aus dem gleichnamigen Dorf in der TV-Serie. Flake ist – eigentlich – eine verspätete Fluxus-Geburt, dazu ein Spaziergänger wie außer ihm höchstens noch Robert Walser. Und als solcher also: ein Radikaler. Einer seiner lapidaren, umwerfenden Sätze zum Leben, mal eben so hingeworfen beim Weg aus der Halle zurück ins Hotel: »Man fickt. Oder man fickt nicht. ’N bisschen ficken geht nicht.«

Till Lindemann trägt etliche Narben am Körper und auch im Gesicht, da er zum Beispiel jeden Abend mit der Stirn den schweren Mikrofonständer wegköpft. Kommt man dieser Show nahe, muss man sagen: Sie ist tatsächlich richtig gefährlich. Man trägt Narben davon von umherfliegenden Funken, Augenreizungen von Licht und Rauch, Verbrennungen von den Feuerstößen.

Die Dunkelheit ist das eine, das Licht das andere. Die Lautstärke ist das eine, das Flüstern das andere. Die Trauer ist das eine, die Komik ist das andere. Man wird Rammstein nicht verstehen, wenn man sich mit Widersprüchen nicht abfinden mag. Das geht schon damit los, dass diese monstergroße Sonderbotschaft der deutschen Sprache nicht in den Riesentöpfen der Kultursubventionierung zusammengebraut wurde.

Goethe-Institut? Tja, am Arsch.

Die Wut von Bildungsbürgerkindern

Houston Die kleinere der beiden Bühnen in der Hallenmitte, fotografiert aus zwölf Meter Höhe von der Hallendecke.

Oliver Riedel, Frühstück, Huntington Beach: »Gutes entsteht aus Freundschaft, Böses entsteht aus Fanatismus. Die Band war immer ein Ding unter Freunden, nur so sind wir durch alle Krisen. Wir sind etwas extrem und widersprüchlich. Jeder tut’s auf seine Weise. Narziss und Goldmund. Meine Mutter schenkt mir immer noch jedes Jahr einen Hesse. Mein Lieblingsautor? Murakami.«

»Mich interessiert kein Gleichgewicht / Mir scheint die Sonne ins Gesicht«: Wenn viele tausend junge Menschen in aller Welt diese deutsche Lyrik mitsingen, so liegt das an einem vom Staat nicht subventionierten, dafür aber immer wieder mal zensierten Kunstprojekt. Das Projekt Rammstein entstand in den frühen Neunzigern in einem Probenkeller am Prenzlauer Berg, ein sonderbares Baby war das, gegründet von einer Horde Jungs, die die große Oper und den Konzeptrock mochten, die im Jazz, im Blues und in der Klassik geschult waren, die aber eine solche Wut hatten, dass westdeutscher Punk dagegen so gefährlich rüberkam wie, sagen wir, ein nicht gut besuchter Ostermarsch bei feinem Regen.

Paul Landers, Autofahrt nach dem Konzert in Anaheim, zurück ins Hotel nach Huntington Beach: »Ärger, Hass, das sind prima Motoren. Natürlich stand ich damals in Berlin im Haus der Jungen Talente herum. Jazz. Dietmar Diesner, Volker Schlott, herrlich. Klar bedeutet Jazz eigentlich Ärger. Aufstand. Furor. Den Jazz haben die Heulsusen vom Feuilleton aufm Gewissen, das ist natürlich eigentlich keine Cordhosenmusik. Im Grunde kennen wir sechs uns seit dreißig Jahren. Und wir sind als Band seit bald zwanzig Jahren gar nicht vorstellbar ohne: Wut. Das hatte mit der DDR eigentlich nix zu tun. Oder nur wenig. Man konnte sich auflehnen, sich stoßen. Aber wütend bist du, oder du bist es eben nicht. Im Kapitalismus gibt’s ja nun erwiesenermaßen kein Arschloch weniger als im Sozialismus. Der Widerstand im Osten war eckiger, im Westen ist er öliger. Wir standen vorm Haus der Jungen Talente in Ostberlin. Und hatten eine Wut. Und Fehlfarben, nehme ich an, standen in Düsseldorf vorm ›Ratinger Hof‹. Und hatten eine Wut. Oder?«

Es handelt sich – und man muss nicht die Lippen schürzen, um diese delikate Wahrheit auszusprechen – um die Wut von Bildungsbürgerkindern. Nur zum Beispiel: Till Lindemann als Sohn des DDR-Kinderbuchautors Werner Lindemann und der Kulturjournalistin Gitta Lindemann. Schlagzeuger Christoph Schneider als Sohn des Opernregisseurs Martin Schneider, der heute noch als Professor an der Hanns-Eisler-Musikhochschule in Berlin lehrt. Gitarrist Paul Landers als Sohn des Philosophen und Slawisten Anton Hiersche. 78-jährig saß der Vater im Dezember in einem der Rammstein-Konzerte in der Berliner O2-Arena. Dann mailte er seinem Sohn Paul: »Indem ihr die Dinge bis über das Extrem hinaustreibt, nehmt ihr ihnen das Anstößige. Doch hinter der Groteske geht die Ahnung von etwas sehr Ernstem, Wesentlichem nicht verloren. Ihr seid nicht doppel-, sondern dreibödig. Im Russischen gibt es in Bezug auf solche Kunst den schwer übersetzbaren Terminus Sá-um, wörtlich: Hintersinn. Man muss die Darbietung mitdenken, um ›hinter den Sinn‹ zu kommen.«

Kein Pathos ohne Hintersinn. Das Lied Engel, eine kinderliedhafte Hymne darüber, wie man als vernunftbegabter Mensch vom Glauben abfällt. 10 000 Amerikaner, die jede Zeile mitsingen, in erstaunlich sicherem Deutsch: »Wer zu Lebzeit gut auf Erden / Wird nach dem Tod ein Engel werden / Den Blick gen Himmel fragst du dann / Warum man sie nicht sehen kann.« Der Chor der Engel: »Erst wenn die Wolken schlafen gehn / Kann man uns am Himmel sehn / Wir haben Angst und sind allein.« Und Lindemann und all diese vollkommen verrückt gewordenen Texaner: »Gott weiß, ich will kein Engel sein.« Hier nun die sägende Schleife der Gitarristen Kruspe und Landers, ein euphorisierter Beat, gestützt durch irgendwie so was wie Peitschenhiebe aus der Rhythmusgruppe, der uhrwerkhaft Schläge wie tückische Synkopen setzende Christoph Schneider am Schlagzeug und der Sandberg-Bass Oliver Riedels, der sich schlank und groß über sein Instrument beugt wie eine fleischfressende Pflanze über die Beute. Kann tonnenschwere Rockmusik das haben, was sich nicht übersetzen lässt: einen Groove? Komisch, dass das geht.

Richard Kruspe, Fahrt vom Flughafen in Denver zum Red Rock State Park: »Amerika war immer der Traum. Amerika ist auch immer mein persönlicher Traum gewesen. Ich fühle mich in New York wohler als in Berlin. Berlin zieht mich runter, New York zieht mich rauf. Als die Nummer losging in der Presse, wir seien irgendwie rechts, weil Till das R rollt und wir archaisch aussehen, das war bitter. Rammstein haben keine rechte, sondern eine linke Geschichte. Wir haben uns von den Skinheads die Fresse polieren lassen – im Gegensatz zu all den Herrschaften, die in den Zeitungen bequem diesen hohen moralischen Ton führten und eigentlich ja ihre Ärsche nicht ausm Bürosessel kriegten.«

Kruspe, der schon früh davon träumte, Rockstar zu werden, der den Pink-Floyd-Gitarristen David Gilmour verehrt, Kruspe, der strahlt und die Interaktion mit den Menschen in der Halle genießt – der eine tiefe, fragende Seele mit sich herumträgt. Möglich, dass dem einen oder anderen Rammsteinfan Mutter zu sentimental ist, das Lied, in dem Kruspe live ungewöhnlich sehnsuchtsgeladen die Saiten dehnt. Aber was wären Rammstein ohne Mutter? Und was wären Rammstein, wenn sie dann auch diese Elegie nicht wieder brechen würden? Till Lindemann formuliert auf der Bühne in Dallas eine seiner berühmtesten Liedzeilen um. Statt von der Mutter ist plötzlich von wem die Rede? Von der Mutti. »Werf in die Luft die nasse Kette / Und wünsch mir, dass ich eine Mutti hätte.« Hat er sie noch alle, der Biberkopf?

Michael Slade, Bestsellerautor, mailt nach dem Konzert in Vancouver an Paul Landers in Anlehnung an H. G. Wells: »Ich habe sie alle gesehen, Paul, ich war sogar Zeuge von Presleys Auftritt in der Ed Sullivan Show. Dann die Beatles, dann Pink Floyd, die Rolling Stones, The Clash, The Cramps. Aber was seid ihr bloß? Ihr seid etwas anderes. Europe has arrived. Für mich war dieser Abend wie mein erster Opernabend damals, als ich per Anhalter quer durch Europa nach Wien gefahren bin. Ihr seid eine kristallklare, wirklich überwältigende Erfahrung: Unten ihr fünf, die finsteren Morlocks. Und oben Flake: der Eloi!«

Womöglich ist Till Lindemann, der nur einer von sechs ist bei Rammstein, als Widerspruch-in-Sich immerhin schon ein schöner Hinweis. Auf der Bühne eine Kreatur. Und aber auch ein Mann, der leise und wie geschrumpft im Schatten einer Poolbar eines Hotels in Phoenix sitzt, über seinen Texten, über seinen Zeichnungen, und man trinkt da also gegen diese sagenhafte Hitze hübsch Budweiser, und zwar nicht eins, sondern eins nach dem anderen. Sein Blick fällt plötzlich auf einen schmal gebauten Raben, der auf dem Nebentisch in einen Brotkorb schaut. Er kommt nicht mehr los von dem Vogel, starrt, sagt: »Kuck. Schön. Ein ganz schlanker Vogel. Die sind hier überall. Kluge, schlanke Tiere.« Zeichnungen auf Büttenpapier hat er dabei, in Tee getaucht, mit feiner Tinte darauf Drachen und pustende Wolken. Dazu Gedichte. Teils ist das Lyrik für seinen Enkel, den kleinen Fritz. Teils ist es auch Lyrik für keinen kleinen Fritz dieser Welt.

Aber immer ist dies Lyrik ohne jedes Parfum, glasklares, bitteres, dreistes, sensibles Zeug. Mal werden Lieder für Rammstein draus, mal nicht. Mal sind es regelrechte Kurzgeschichten. Mal stehen da nur zwei Zeilen, alleine auf einem Blatt, und schon klingt das wie die Gesamtausgabe Rainer Werner Fassbinders.

»In stillen Nächten weint ein Mann / Weil er sich erinnern kann.«

Nicht auszudenken, oder? Fassbinder und Lindemann! Gemeinsam marschierend! Lustigste, traurigste Aufsässigkeit! Befähigt zum Abbrand pyrotechnischer Sätze und Bilder in dieser elenden, feigen, wehleidigen, verblödeten, zu Tode subventionierten deutschen Formatradio-, Kino- und Fernsehwelt des Jahres 2012.

»Die sind besessen davon, dass es gut ist.«

Till Lindemann, »Rockfish Diner«, Mockingbird Lane, Dallas: »Alles Gute in meinem Kopf entsteht auf dem Land. Ich hab eine Wohnung in Berlin, aber manchmal zieht Berlin mich runter. Also lebe ich viel in meinem Dorf, oben, zwischen Schwerin und Wismar. Viele meiner Freunde, die mit uns hier auf Tour sind, leben auch dort. Mein Vater ist schon lange tot. Aber meine Mutter lebt da. Meine Tochter Nele mit ihrem Sohn, dem kleinen Fritz, ist oft da. Wir sind eine große Familie. Ich angle. Ich jage. Ich starre auf den See. Ich schlafe nachts im Wald und horche. Ich höre in die Natur. Sagenhaft, was du nachts im Wald hörst. Das ist unbeschreiblich schön. Ich hasse Lärm. Ich hasse Geschwätz. Ich setze mich dem aus, das ist dann der reine Masochismus. Und dann muss ich mich davor schützen. Lärm macht irre. Man kommt darin um.«

Leonard Cohen singt in Anthem: »There is a crack in everything / That’s how the light gets in.« Rammstein erzählen von diesem Riss, und so ist das im Theater: Wenn man Glück hat und man hat einen großen Theaterabend gesehen, dann wird einen dieser Riss noch lange beschäftigen. Dazu braucht es zuerst Inspiration. Man braucht die ruhige Sprache, die Lindemann auf dem Land findet. Man braucht, wie Paul Landers sagt: »Wut.« Dann, wie Richard Kruspe sagt: »Das Team. Nimm einen bei uns raus, und du hast die Band nicht mehr.« Das alles zusammen: der größte Kulturexport deutscher Sprache. Katharina Wagner würde die Band gerne für Bayreuth gewinnen. Und Oliver Riedel sagt nur: »Es müsste auch dort bruzzeln, knistern, es müssten auch im Festspielhaus die Funken fliegen. Wir können ja nicht nach Bayreuth und da Classic Rock abseiern.« Und dann kommen, Abend für Abend, die Zahlen zum Gemüt, die Formeln zur Seele, also die Produktion zur Intuition.

Nicolai Sabottka, Tour- und Produktionsmanager, AT&T Center, San Antonio: »Für Tills brennende Flügel und all das Feuer verwenden wir Lycopodium. Das sind gemahlene Bärlappsporen. Ein Naturprodukt. Elf Tonnen war die Jahresernte in China. Davon haben wir vier Tonnen aufgekauft. Die sind nach dem letzten Konzert, morgen in Houston also, weg. Wenn Till das Lycopodium durch eine Flamme schießt, und wir blasen von unten durchs Gitter Luft dazu, da brennts dir die Hosenbeine weg. Ich sag immer: Lyco ist für alle da! Die Band könnte das billiger machen. Aber die Band will das nicht. Die sind besessen davon, dass es gut ist. Und das sage ich nicht, weil ich für die arbeite.«

Diese Produktion kostet insgesamt rund eine halbe Million Euro pro Abend. Sabottka ist dafür verantwortlich, dass die Bühne in Flammen steht, nicht die Halle. Für so etwas eignet sich besser als jeder andere: ein Westfale. Sabottka ist freundlich, er redet nur das Nötigste, dies aber, wie man gleich sehen wird, mit Bedacht. Täglich schlägt seine Stunde nicht um 21 Uhr, wenn die Show beginnt. Sondern um 16 Uhr. Es ist dies immer wieder der heikelste Moment des Tages.

Es erscheinen um Punkt 16 Uhr, in jeder Stadt, in jeder Halle, sechs Marshalls der örtlichen Feuerwehr. Sie bekommen in der leeren Halle die pyrotechnischen Effekte vorgeführt. Sie haben schon viel gesehen im Leben und sind trotzdem etwas fassungslos. In Anaheim gibt es schlechte Stimmung bei den Fire Marshalls. Sie beraten sich. Einer sagt leise zu seinem Kollegen: »That’s fuckin’ weird.« Eine Frage stellen sich bei Rammstein amerikanische Feuerwehrleute wie deutsche Feuilletonisten im Akkord: Dürfen die das? In Anaheim beratschlagen fünf Feuerwehrmänner, denen eine Feuerwehrfrau vorsteht. Vor allem die Chefin ist ausgesprochen humorlos. Es gibt endlose Diskussionen. Am Ende trollt sich die Feuerwehr. Und Sabottka erzählt ungerührt, mit der Miene eines notlandungserprobten 747-Piloten: »Mein Job jetzt gerade war es, der Feuerwehr zu erklären, dass wir alle Anträge ordnungsgemäß eingereicht haben. Auf dieser Basis und auf der Basis der Vorführung gerade seien wir entschlossen, alle Raketen heute ab 21 Uhr abzufeuern. Gerade eben gab es ein psychologisches Extraproblem: einen weiblichen Fire Marshall. Die Frau war die Chefin der fünf männlichen Fire Marshalls. Keinesfalls durfte sie von mir vor den Kerlen vorgeführt werden. Also musste ich ihr das Gefühl geben, dass sie mit jedem Zweifel im Recht ist, und dass wir diese Zweifel aber schon präventiv ausgeräumt haben. Da es mir gelungen ist, ihr das verständlich zu machen, wird die Show heute mit allen pyrotechnischen Begleitelementen von 21 Uhr an über die Bühne gehen.« Pause. Dann: »Dies ist grundsätzlich mal erfreulich.«

Unglaublicher Sabottka. Supersabottka. Griechenland retten? Achmadinedschad Bescheid geben? Wir haben seine Nummer.

Fünf Wochen tourten Rammstein so durch Kanada und die USA, und diese fünf Wochen, sie waren wiederum nur das Finale einer Konzertreise, die bis jetzt eigentlich drei Jahre dauerte. Zwei Programme. Von 2009 an die finstere und von einem Index der verrückten Bundesprüfstelle für jugendgefährdendes Dingsbums überschattete Liebe ist für alle da-Tournee. Seit 2011 dann die Best Of-Tournee. Europa mit Konzerten zum Beispiel in London und Moskau, die beiden denkwürdigen Abende in Paris im Frühling: Zweimal 17 000 Menschen im legendären Bercy, die Halle knüppelvoll mit jungen Menschen unten in der Arena und klassisch christine-lagardehaft kostümierten Damen und grau melierten Herren oben auf den Rängen: Kulturvolk, im Programm blätternd, wie in der Comédie-Française. Davor Russland, Skandinavien, England, Deutschland. Davor Südamerika, Mexico City, Monterrey, Massen von Menschen, von denen viele Wochen vorher neben den Stadien ihre Zelte aufschlugen: Rammstein sind ein universales Phänomen, und anders als ein Künstler wie Gerhard Richter, anders als ein Regisseur wie Wolfgang Petersen müssen sie dabei wesentlich nicht nur auf Bilder und Töne vertrauen, sondern auch auf die Emotionalität einer in Bilder und Töne kongenial eingewebten deutschen Sprache. Das merken die Leute offenbar, dass es hinter der brachialen Fassade der Musik eine oft erstaunlich leise Lyrik ist, die sie da mitsingen: »Doch der Abend wirft ein Tuch aufs Land / Und auf die Wege hinterm Waldesrand.«

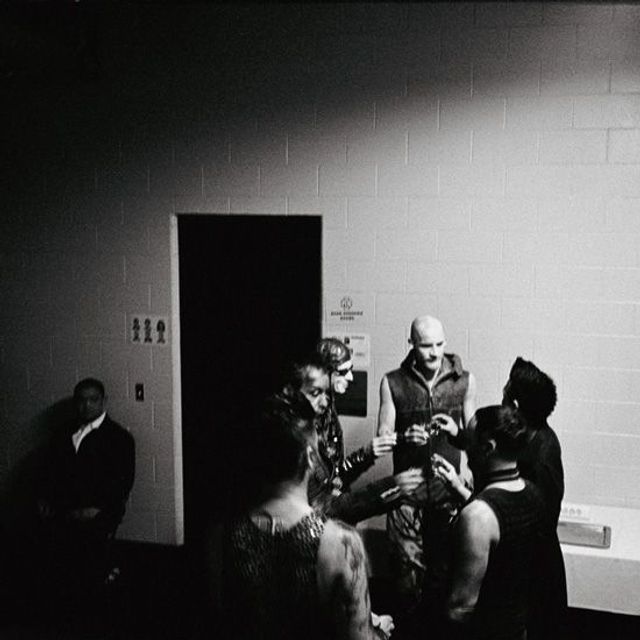

Vor allem die letzten beiden Wochen durch den Süden der USA sind dann eine heikle Choreografie des Alltags: Die Show läuft seit Monaten wie geschmiert. Sie ist für Musiker und Techniker zur blanken Gewohnheit geworden. Flake Lorenz sagt, da sitzt man mit ihm wegen Flugzeugüberdruss in einem Chevrolet Malibu und fährt vier Stunden von San Antonio nach Houston: »Ich habe Heimweh. Tour ist stumpf. Tour ist nicht Produktion. Tour ist Reproduktion.« Heimweh wonach? »Nach der Jenny. Meiner Frau. Nach den Kindern. Nach meinem Dorf in Brandenburg. So ne Sachen.« Was man in diesen Tagen auch lernt, rund um diese explosiven Konzerte: So sicher diese Band einen Berg von Rührung auslöst, so wenig können die, die diese Rührung auslösen, mit der Bürde leben, diese Rührung ausgelöst zu haben. Steht ein Fan plötzlich auf der Straße, im Restaurant, vorm Hotel und starrt einen an: Was tun? Wie soll man, die Zimmerkarte schon in der Hand, vor einem Hotel in Kalifornien, Arizona oder Texas einlösen, was man vor Jahren in einem Lied versprochen hat?

Die Musiker zappeln dazu täglich im Transit: Abflug mit der neunsitzigen Falcon, Ankunft am Flughafen, rein in den Van, raus ausm Van, rein ins Hotel, raus ausm Hotel, rein in die Halle, Show, Aftershowparty, raus aus der Halle. Paul Landers: »Der Mensch braucht zwei bis drei Tage, bis er sich an einen Ort gewöhnt hat. Wenn du diese Tage nie hast, wirst du irre. Der Körper reist immer der Seele voraus.« Flake, der erzählt, dass er mal eine Strichliste geführt hat, mit Komplimenten amerikanischer Fans vor Hotels. Ganz vorne: »You are awesome.« Zweiter Platz: »You are fuckin’ awesome.« In San Antonio wetzt Landers draußen vom River Walk ins »Mokara Hotel« zurück, aus einem Supermarkt kommend. Man will wissen, was in seiner Papiertüte ist. »Warte«, ruft Landers und verschwindet im Aufzug. Er schickt aus seinem Zimmer dann eine Mail mit Foto. Zu sehen: Rotwein, Knoblauch, Schwarzbrot, Salami. Er schreibt: »Nichts Gekochtes, nichts Gebratenes, kein Kellner, keine Menschen. Herrlich. Gruß, Paul.«

Oliver Riedel, »Shorebreak Hotel«, Huntington Beach: »Was ich vermisse? Ruhe. Ich setze mich vor den Konzerten backstage in diese Großraumduschen mit der Akustischen und spiele Flamenco. Gute Akustik. Dabei sammle ich mich selbst ein, sozusagen. Am schlimmsten sind die Hotels und Restaurants. Überall Drum ’n’ Bass, House, ein einziges Geploppe, Gesirre, Gezwitscher, Geloope. Du kannst durch diese Hotels durchtanzen, vom Zimmer durch den Flur durch den Aufzug durch den Frühstückssaal und dann raus durch die Rezeption bis auf die Straße. Dich im Kreis drehen, mit dem Kopf wackeln, in die Hände klatschen, rausgrooven. Das ist Terror.«

Die Show in San Antonio, es ist die vorletzte, man hockt hinter der Bühne schon wieder in diesem Salat aus Eisen, Kabeln und Requisiten, und plötzlich findet man all dies weniger beeindruckend als vielmehr: rührend. Was die rumschleppen. Rein in die Halle. Raus aus der Halle. Kann es die Möglichkeit sein, dass sechs Deutsche in ihren Vierzigern Abend für Abend diesen Eisenkochtopf auf die Bühne rollen, um den dünnen Mann mit der Hornbrille zuzubereiten? Albern, von hinten betrachtet, diese Requisiten. Die dann ab 21 Uhr aber auf der Bühne im Netz der Inszenierung erstrahlen. Als hätte jemand den Dingen eine Seele eingehaucht. Es dauert an jedem Abend immer nur ein paar Minuten, und man zappelt im Netz dieses Theaters der Lieder. Und dazu gehört eben auch das Lied mit dem Topf. Kannibalismus in Rotenburg, nicht ganz unkomisch, darin dann diese bittergroßen Zeilen: »Ein Schrei wird zum Himmel fahren / Schneidet sich durch Engelsscharen / Vom Wolkendach fällt Federfleisch / Auf meine Kindheit mit Gekreisch.«

»Wahn – Verhöhnung des Wahns – Verabschiedung«

Vancouver Flake Lorenz unternimmt eine Schlachbootfahrt durch das Publikum während das Liedes Haifisch, einem kleinen traurigen Gruß an Bert Brecht: »Und der Haifisch, der hat Tränen / Und die laufen vom Gesicht / Doch der Haifisch lebt im Wasser / So die Tränen sieht man nicht.«

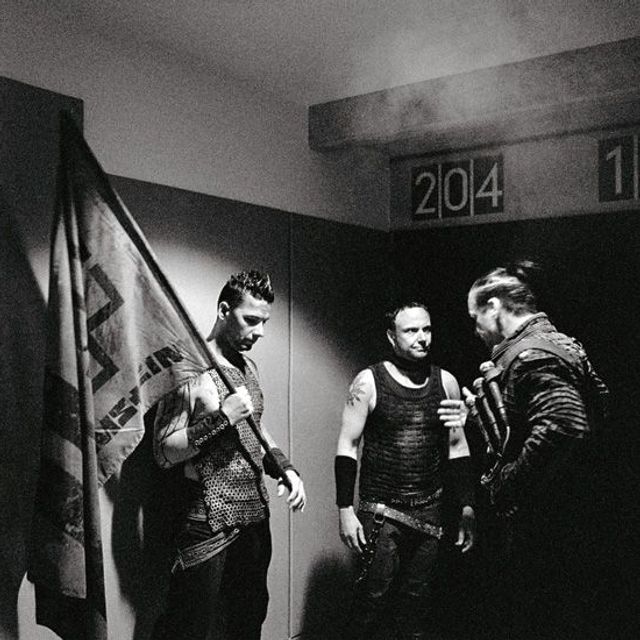

Christoph Schneider, »Palomar Hotel«, Dallas: »Wir haben das mit den Interviews und den deutschen Journalisten irgendwann gelassen. Deutsche Journalisten wollen Musiker, die mit ihrer Musik und ihren Texten identisch sind. Deswegen sehen die meisten deutschen Musikjournalisten auch aus wie die Bands, die sie verehren, und die verehrten Bands sehen aus wie die sie verehrenden Musikjournalisten. Das ist eine Übereinkunft und sicher irgendwie gemütlich. Rammstein aber war immer ein Rollenspiel. Wer sieht schon aus wie Till auf der Bühne? Wir haben jetzt in der Show diesen Einmarsch über die Köpfe der Leute hinweg, mit den Flaggen, mit den Fackeln. Als geprügelte Hunde kriechen wir in der Mitte der Show wieder über die Brücke zur Hallenmitte zurück. Schließlich, am Ende, verabschieden wir uns von dieser Brücke aus vom Publikum. Ein Dreischritt: Wahn – Verhöhnung des Wahns – Verabschiedung. Deutsche Kritiker sehen da nur: Flaggen und Fackeln. Schon toben die wie die Hausmeister. Das fanden wir irgendwann natürlich auch lustig.«

Rammsteins letzte Zugabe: Sextourismus, ausgebreitet in dem katapultösen Kracher Pussy, und hier in dem Schlachtruf eines verwahrlosten Deutschen (»I can’t get laid in Germany«) auf dem Weg ins Liebesparadies: »Schnaps im Kopf / Du holde Braut / Steck Bratwurst in Dein Sauerkraut.«

Bitte?

Hört man recht?

Sind die bescheuert?

Wer auch hier das russische Sá-um, den Hintersinn, nicht bedenkt, der hat allerdings womöglich schon wieder was verpasst, und sei es halt mitten in Texas.

Alma, 23, geboren in Mexiko, sitzt mit ihrem Mann John, geboren in Texas, auf der Terrasse der Bar »Rita’s on the River« in San Antonio. Sie ist auffallend hübsch, trinkt ein Budweiser Light und trägt ein Rammstein-T-Shirt: »Ich werde dir nicht meinen echten Namen sagen und auch nicht, wie lange wir gefahren sind, John und ich, um das Konzert heute zu besuchen. Ich bin vor einigen Jahren illegal von Mexiko nach Texas. Sie behandelten mich hier wie Dreck. Andererseits hast du hier eine Chance. Kennst du T. C. Boyles ›América‹? Alles darin ist wahr. Rammstein machen, glaube ich, Musik für Leute, die sich an ihre eigenen Gesetze halten, für Leute, die kämpfen. In Mexiko sind sie so beliebt wie keine zweite Band. Ich liebe es, wenn Till ›Amerika‹ singt. Es ist da viel Wut und auch viel Komik dabei, oder? Wenn er singt: ›Wir bilden einen lieben Reigen / Die Freiheit spielt auf allen Geigen.‹ Heute Abend werde ich das Lied besonders laut mitsingen. Mein Dad ist jetzt auch hier. Ich habe ihn jahrelang nicht gesehen. Das hat mir das Herz zerrissen. Wir werden heute Abend alle zusammen zum Konzert gehen. Ich glaube, es wird der schönste Abend meines Lebens. Leider kommen mir jetzt die Tränen. Wir chicas aus Mexiko sind etwas sentimental.«

Die Crew, das sind über sechzig Leute, dazu kommen für jeden Auf- und Abbau 150 Menschen aus der jeweiligen Stadt, die Locals. Jedes Konzert endet gegen 23 Uhr, dann fallen die Locals wie die Eisenfresser über dieses Metropolis her. Schaut man um 0.30 Uhr in die Halle, ist sie leer. Man denkt an Marion Braschs Ab jetzt ist Ruhe, den Roman über ihre jüdische Emigrantenfamilie in der DDR. Es ist eines der ratlosesten und auch deshalb schönsten Bücher seit Langem, ein Ostblues, bitter, komisch, wirklich ziemlich grandios. Christoph Schneider liest es am Pool und ist dabei weit weg. Flake Lorenz hat es zuvor gelesen, »wie gefesselt«. In dem Buch ein Dialog zwischen Marion Braschs Bruder, dem Schriftsteller Thomas Brasch, und Heiner Müller. Heiner Müller also, der den Exilanten Thomas Brasch fragt, wie es sich denn jetzt so im Westen lebe. Und der antwortet: »Im Osten waren die Wände aus Beton, im Westen sind sie aus Gummi.« Man denkt an Paul Landers und seine Worte über den Osten und den Westen: Damals war alles eckig, jetzt ist alles ölig.

Paulo San Martin, Band- und Produktionsassistent, backstage, Denver Coliseum: »Die DDR war solidarisch mit uns Chilenen. Meine Eltern sind mit mir im September 1973 aus Santiago in die DDR geflohen. Da war ich sieben. Pinochet hatte geputscht. Einige aus meiner Familie wurden verschleppt, andere wurden direkt umgebracht. 1978 kam ich in Prenzlauer Berg in die 5. Klasse. Da saß ich plötzlich neben dem Flake. Ich kenne den also seit 34 Jahren. Zusammen hingen wir eigentlich immer in denselben Läden ab: im ›Tacheles‹ auf der Oranienburger, im ›Eimer‹ auf der Rosenthaler, natürlich im ›Schönhauser 5‹. Ich liebe den Flake, das ist der feinste Freund, den du haben kannst. Ich mach den Job hier nur für Rammstein. Ich würde das für keine andere Band machen. Es ist ein Familiending.«

Am Ende, nach der Ballade Ohne Dich, stehen die Musiker vor diesen aufgewühlten Texanern im Toyota Center von Houston. Till Lindemann, der bisher nicht zum Publikum gesprochen hat, er sagt, nach all den Nächten hier in Amerika, nur das hier: »Ladies and gentlemen: Rammstein. Thank you.«

Heike Krämer, Band-Tourmanagerin, backstage, Toyota Center, Houston: »Ich war mit vielen Bands unterwegs. Sind Rammstein etwas Besonderes? Absolut. Ich sag dazu aber nix. Nur das hier: Die halten einer Frau die Tür auf. Alles klar?«

Till Lindemann steht nach der letzten Show in seinem schwarzen Bademantel in den Katakomben herum, ihm gegenüber Richard Kruspe, Lindemann mit einem Bier, Kruspe mit einer Zigarette. Die rechte Hand Lindemanns ist stark geschwollen, die Stirn blutet, das Kajal läuft die Wangen runter. Morgen Mittag geht es zurück nach Berlin. Einige aus der Band werden sogleich an die Ostsee fahren. Kinder. Frauen. Ruhe. Was plant Flake? »Nüschte.« Kruspe? Sonnenblumen sind prächtig, sie drehen sich immer zum Licht: Kruspe plant schon wieder Richtung Amerika.

Lindemann wird daheim als Erstes das Buch für den Enkel zusammenbasteln, er ist wie besessen von dem Ding. Kurz vor Redaktionsschluss schickt er aus Berlin eine Mail mit einem Bild. Darauf, selbst fertig gebunden, ein großes dunkelblaues Bilderbuch, vorne drauf seine Zeichnung vom Kind mit dem Drachen, daneben eine Maus, darunter der Titel des Großvaters Till Lindemann für den Enkel: »Lieber Fritz, nimm meine Hand.«

Bei Döblin gibt es zu Franz Biberkopf diese Zeilen hier, und sie gehören sicher zum Besten, was je in deutscher Sprache geschrieben wurde: »Wir sehen am Schluß den Mann wieder am Alexanderplatz stehen, sehr verändert, ramponiert, aber doch zurechtgebogen.«

Ab jetzt ist Ruhe.

Was bleibt?

Ein fadenfeiner Duft nach Schwefel.