Ein Mann und seine Natur Edgar Reitz im Englischen Garten in München, durch den er gern radelt - wenn er nicht gerade filmt, was er eigentlich immer tut.

SZ-Magazin: Herr Reitz, seit mehr als dreißig Jahren filmen Sie im Hunsrück, Was fasziniert Sie so an den Menschen dort?

Edgar Reitz: Ich habe immer gefunden, die sind wie alle anderen, aber ich kenne sie besser.

Dabei sind Sie mit 18 von dort weg und leben seit Jahrzehnten in München.

Das ist ja die Geschichte. Ich hab doppelt so lange dort gefilmt wie gelebt.

Haben Sie den Hunsrück so für sich noch mal neu erschaffen?

So sehen die das dort jedenfalls. Ich bin Ehrenbürger in der Kreisstadt und verhindere mit Müh und Not, dass sie auch die Straßen nach mir benennen.

2004, als der dritte Teil von Heimat in der Gegenwart angekommen war, sagten Sie, Ihr Werk sei nun abgeschlossen. Wann wurde Ihnen klar, es kann so nicht enden?

Es geht ja nicht weiter. Es geht rückwärts. Allerdings: Niemand von uns kann wirklich in die Vergangenheit zurückkehren, auch nicht im Film. So genau man auch vorgeht, so perfekt Kostüme und Ausstattung auch sein mögen, es ist immer eine Spiegelung der Vergangenheit an der Gegenwart.

Ihr neuer Film spielt in »Schabbach« um 1840. Worin besteht die Spiegelung für Sie?

Ich hätte den Film nicht gemacht, wenn ich nicht aus dieser Geschichte einen Blick auf unser heutiges Leben gewinnen und die Gegenwart mit anderen Augen betrachten könnte: Wenn ich sehe, mit wie wenig Mitteln, mit welchem Ernst Menschen damals auskommen konnten, wird mir klar, in welch haarsträubendem Luxus wir leben.

Warum haben Sie gerade diese Zeit gewählt?

Damals sind Hunderttausende aus Deutschland, Italien, Skandinavien und Irland Richtung Amerika ausgewandert. Viele aus dem Hunsrück nach Brasilien, wie in meinem Film. Diese Sehnsucht hat mich interessiert. Zwanzig, dreißig Jahre später war in Deutschland alles anders, es kam das preußisch-deutsche Kaiserreich, die Gründerjahre der großen Konzerne, der Wohlstand. Da gab es dann keine Stimmung mehr zum Auswandern.

Für den Film ließen Sie ein ganzes Dorf minutiös in jene Zeit zurückbauen. Wie haben Sie die Dorfbewohner dazu gebracht, da mitzumachen?

Und darin dann ein halbes Jahr zu leben! Schlösser überdauern Generationen, aber die einfachen Häuser von Armen eben nicht. Daher mussten wir das rekonstruieren, was es nirgends mehr gab. Die meisten Bewohner zogen mit und waren sehr kooperativ. Auch weil sie mich eben kannten. Alle haben eine Aufwandsentschädigung bekommen. Und alle Häuser sind hinterher renoviert worden.

Sie haben sogar altes Getreide anbauen lassen.

Für die Szene, in der zwei Mädchen in mannshohem Korn Versteck spielen, brauchte ich es, das wird nicht mehr angebaut. Auch Flachs habe ich anbauen lassen.

Ist das noch Perfektionismus oder schon Besessenheit?

Perfektionismus, das klingt so kalt. Ich mache nichts um seiner selbst willen. Ich möchte es so schön wie möglich machen. Und so verständlich wie möglich.

Welche Schönheit meinen Sie?

Schönheit ist nicht neutral. Sie ist eine aus einem starken Gefühl geborene Wahrnehmung. Das haben die Künste über Jahrtausende weiterentwickelt. Ohne Liebe zum Sujet kann man nichts Schönes machen. Dabei kann natürlich was rauskommen, was nicht jeder schön findet. Oder etwas, was erst hundert Jahre später als schön empfunden wird.

Was ist schön für Sie?

Irgendwie weiß das jeder. Das hat nicht mal mit Bildung zu tun. Schönheit zu empfinden ist eine Gabe der Seele. Es gibt die Schönheit aller Lebensalter, eines Gesichts, einer Gestalt, die Schönheit der Natur.

Die Natur spielt eine große Rolle in Ihren Filmen, als Seelenlandschaft. Ist das etwas typisch Deutsches?

Im Gegenteil! Das Verhältnis der Deutschen zu ihrer Landschaft ist gebrochen. Einerseits wurde sie heroisiert, Riefenstahl, die Berge. Andererseits verteufelt. Ich vermute, das ist auch ein Erbe des Protestantismus, der die Heimat des Menschen nicht in der Landschaft, sondern im Glauben gesehen hat. Und alles, was an Naturgeister, an heilige Orte erinnert, wurde als heidnisch empfunden. Der klassische deutsche Film wurde fast komplett im Studio gedreht. Die Protestanten haben sich immer für ihre Landschaft geschämt. Ganz anders die Italiener, die ihr Land, ihre Provinz lieben.

Sind Sie Katholik?

Ja, ich komme aus einer katholischen Ecke. Ich liebe die Landschaft, vor allem die des Hunsrück. Man findet sie ja kaum mehr. Überall Windräder. Wir mussten wochenlang Motive suchen, die unberührt schienen.

»Die Arbeit ist das Einzige, was ich haben muss, solange ich lebe und einigermaßen gesund bleibe.«

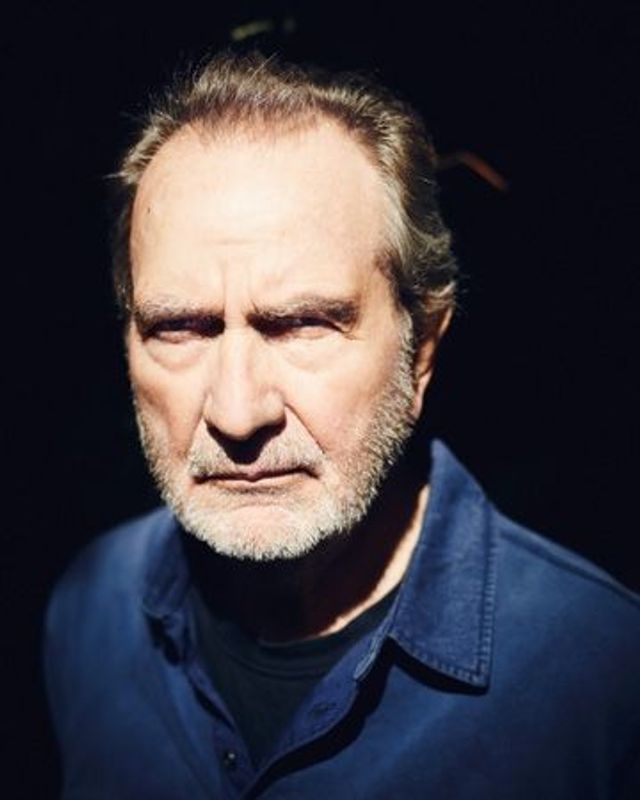

Mit klarem Blick: In Die andere Heimat schaut Reitz auf das harte und ernste Leben im Hunsrück vor 170 Jahren.

Das große Thema in Die andere Heimat ist das Weggehen. Auch Sie sind weggegangen. Was zog Sie fort?

Ich sah für mich keine Entfaltungsmöglichkeit. Alles schien vorbereitet und bestimmt zu sein. Jeder wusste alles besser als ich. Mein Vater war Uhrmacher, stammte aus einer Handwerkerfamilie, die über Jahrhunderte Dorfschmiede waren, wie die Familie meiner Hauptfigur im Film. Das war ein weiter Weg, vom Schmied zum Uhrmacher. Mein Großvater hatte Pranken, mein Vater feine Hände.

Haben Sie den Großvater noch erlebt?

Und wie. Wie er im Wechsel mit seinem Sohn auf den Amboss schlug. Diese Töne schlummern tief in meinem Unbewussten. Wenn der Großvater auf eine bestimmte Art auf den Amboss geschlagen hat, wusste die Großmutter: Der hat Hunger oder braucht Hilfe.

Wollten Sie auch mal auswandern?

Der erste Impuls war: nichts wie weg!, ohne Richtung. Dann erst kam die Frage: wohin? Ich hatte einen Lehrer, den ich sehr verehrte, er schrieb Gedichte und leitete eine Theatergruppe, in der ich mitmachte. Er hat in München studiert und immer davon geschwärmt. Als ich 15 war, wurde also München mein Traumziel. Und da bin ich immer noch.

Es hat Sie nicht mehr fortgezogen dann?

Ich war viel unterwegs in der Welt und habe gedreht. München war meine Operationsbasis, von der ich ausgeschwärmt bin. Die zweite Heimat, die Wahlheimat, die für uns moderne Menschen viel wichtiger ist. Hier ist meine Produktionsfirma, hier arbeite ich.

Funktioniert die zweite Heimat manchmal besser als die erste?

Sie funktionieren ja alle nicht. Heimat ist immer etwas Retrospektives. Ein Gefühl des Verlusts. Da verklärt sich die Kindheit zur paradiesischen Freiheit, zur Geborgenheit. Wenn man wieder Kind würde, würde man feststellen: Das stimmt alles gar nicht.

Gibt es Heimat nicht in der Gegenwart?

Heimat in der Gegenwart als fester Besitz: Nein. Wo fängt Heimat an, wo hört sie auf? Wenn ich ein Haus habe - ist meine Heimat am Gartenzaun zu Ende? Gehört der Nachbargarten noch zu meiner Heimat?

Ist der Hunsrück noch eine Heimat für Sie?

In den ersten Jahren, als ich in München lebte, habe ich immer gedacht: Wenn’s mir schlecht geht, renn ich heim. Bis ich wirklich krank wurde und mich mit hohem Fieber in den Zug gesetzt habe und daheim noch kränker geworden bin. Heute hab ich da keinen Anlaufpunkt mehr, wenn ich da hinfahre, muss ich im Hotel schlafen. Alle Verwandten sind weggegangen oder leben nicht mehr.

Ist die Arbeit, das Filmen vielleicht Ihre Heimat?

So kann man es sagen. Die Arbeit ist das Einzige, was ich haben muss, solange ich lebe und einigermaßen gesund bleibe. Aber als Heimat funktioniert sie auch nicht. Diese Welt meiner Erzählungen und Geschichten tröstet mich nicht, wenn mir was fehlt. Da kann man nicht hin, wenn man Hilfe braucht.

Ist es so, wie der Philosoph Ernst Bloch sagte, dass man nie ankommen kann in der Heimat?

Ich glaube, ja. Und er war nicht mal Romantiker.

Sind Sie einer?

Ein bisschen. Ich bin eskapistisch und habe eine große Begeisterung für gewisse Reiseträume. Diese Sehnsucht! Die begleitet mich, seit ich vom Hunsrück weggelaufen bin.

Gar nicht romantisch sind dagegen die Beziehungen in Ihren Filmen: Bei Ihnen funktionieren nur die Vernunftehen.

Komisch, oder? Der Romantiker möchte eigentlich, dass die Vernunftehen alle kaputtgehen. Ambivalenzen wie diese interessieren mich schon immer. Wir möchten so gern, dass immer klar ist, was richtig ist und was falsch. Wenn man aber so grundsätzlich an das Leben ranginge, könnte man das gar nicht aushalten. Schon zwischen Mutter und Kind gibt es nicht nur Liebe, sondern immer auch Hass. Das eine wie das andere gehören zum Leben. Ambivalente Beziehungen haben eine Schönheit. Sie handeln vom Überleben. Bei Ambivalenz geht es weiter.

Finden deshalb Ihre Filme nie ein richtiges Ende?

Das ist mein Problem. Ich weiß nicht, wo man aufhören soll. Ich finde, man sollte einen Film machen, der nie endet. Denn ich will das Ende nicht kennen. Ich möchte ja auch nicht wissen, was genau passiert, wenn ich reise. Dann kann ich gleich zu Hause bleiben. Nur wenn ich immer weitererzähle, bin ich dem Leben auf der Spur. Das Happy End ist eine Erfindung, um sich vom Leben zu verabschieden. Damit kneift man.

»Das Epos ist die Zukunft. .«

EDGAR REITZ Filmemacher Geboren wurde Reitz 1932 in Morbach im Hunsrück, jener Gegend, die ihn bis heute nicht losgelassen hat: Fast 60 Stunden Film umfasst »Heimat« inzwischen, sein Epos und Lebenswerk, das er Ende der Siebzigerjahre begann. Auch wenn man ihn seither fast automatisch mit seinen »Heimat«-Filmen gleichsetzt, hat Reitz darüber hinaus mehr als 20 Kino-, Fernseh- und Dokumentarfilme gedreht. Er lebt mit seiner Frau Salome Kammer in München.

In Ihren Filmen ereignen sich oft Dinge, die das Leben schnell und umbarmherzig in eine andere Richtung lenken. Und dann muss man so weiterleben.

Wer das Leben liebt, muss vom Weiterleben sprechen. Karl Valentin hat gesagt: Solange ich leb, muss ich damit rechnen, dass ich weiterleb. Den Satz habe ich immer wieder verfilmt.

Meistens in Schwarz-Weiß. Ist das Nostalgie?

Meine Generation ist mit dem Schwarz-Weiß Film aufgewachsen. Unsere Liebe für das Kino ist mit diesen Bildern verbunden. Dann kam der Farbfilm und auch das Fernsehen wurde farbig, Ende der Sechzigerjahre. Das war ein richtiger Zwang, von der Industrie vorgegeben. Dem wollte ich mich immer widersetzen.

Also doch Nostalgie.

Es ist eher Sturheit. Ich will einen künstlerischen Grund für die Farbe haben. Für mich hat Farbe - wenn überhaupt - nur eine poetische Qualität.

Die Welt ist farbig, nicht schwarz-weiß.

Die Welt ist auch nicht so wie im Farbfilm. Wie oft war ich in der Postproduktion, habe Farben abgeglichen, und als ich nach draußen ging, gedacht: Es ist alles anders, alles ist anders! Schwarz-Weiß ist eine Abstraktion. Es ist die schönste künstlerische Basis für die Fotografie, weil es das abbildet, womit wir Filmemacher arbeiten: das Licht. Mit dem Licht kann man malen und gestalten, kann man Blicke lenken. Farbe lenkt ab.

Was halten Sie von 3-D?

Das wird bald verschwinden. Jede Wette, in spätestens fünf Jahren gibt es das nur noch in Spezialvorführungen.

Was macht Sie so sicher? Regisseure wie Martin Scorsese sehen darin die Zukunft.

Das ist doch nichts Neues. Das war doch schon zweimal das nächste große Ding und verschwand jeweils wieder. Es kommt eine ganz andere Technik auf uns zu, die all das überholen wird: Die Zukunft ist das Kino ohne Projektor mit riesigen, unendlich erweiterbaren Bildschirmmodulen statt einer Leinwand. Damit sind eine Bildqualität, eine Kontrasttiefe und eine Räumlichkeit möglich, die alles bisher Dagewesene in den Schatten stellen werden.

Nervt es Sie eigentlich, wenn alle von den neuen US-Serien schwärmen und dem epischen Erzählen, dass dort neu erfunden wurde?

Ich würde es zumindest infrage stellen. Auch ich habe das nicht erfunden, obwohl ich es seit dreißig Jahren mache. Der Erfolg dieser Serien bedient nur ein neues Bedürfnis nach diesem Erzählen. Im Gegensatz zum Drama, das immer tödlich endet, handelt es vom Weiterleben. Das hat etwas sehr Tröstliches. Das Epos ist die Zukunft.

Sie haben als junger Filmer gegen »Papas Kino« rebelliert. Jetzt sind Sie selbst der Papa, ja der Großvater. Wie sehen Sie den deutschen Film gerade?

Das Problem des deutschen Films ist das deutsche Fernsehen. Weil Fernsehgremien entscheiden, was produziert wird und was nicht, auch fürs Kino. Nur wenn Sender mitproduzieren, wird es auch gefördert. Das ist ein Filz und eine Bevormundung ohnegleichen. Gibt es so nirgends auf der Welt. Man sieht es den Filmen leider an.

Keine Rebellion weit und breit?

Noch nicht. Warum machen so viele Filmschulabgänger nur ihren Erstlingsfilm und verschwinden auf Nimmerwiedersehen? Oder sie machen einen zweiten, der dann aber unglücklich läuft, weil alle mitreden wollen. Danach kommen die wenigsten noch auf die Beine. Wenn sie Glück haben, landen sie beim Fernsehen als Redakteure, die dann wieder andere Regisseure quälen. Diese Unterwanderung aller Fördersysteme durch das Fernsehen muss entflochten werden. Dagegen können nur die Jungen rebellieren, was ich mir sehr wünschen würde.

Auch Sie wurden früher vom Fernsehen gefördert.

Aus dem Besten kommt immer das Schlechteste, hat schon Luther in seinen Tischreden gesagt. Das Öffentlich-Rechtliche hat ja eine gloriose Vergangenheit: Da gab es totale künstlerische Freiheit, Förderung mit Carte blanche für den nächsten Film. Heute werden alle Risiken vermieden, sind alle an die Kette gelegt.

Haben Sie deshalb Ihren neuen Film ganz bewusst als reinen Kinofilm konzipiert?

Definitiv: Ja.

Sie sind 81, setzen Sie sich jetzt zur Ruhe?

Ich habe noch nie im Leben auch nur einen Tag das Gefühl gehabt, ich wüsste nicht, worüber ich einen Film machen sollte. Im Moment interessiert mich eine Geschichte in Alaska. Da müsste ich demnächst mal hinfahren, um zu sehen, ob das machbar ist.

Wünschen Sie sich manchmal mehr Lebenszeit?

Oh ja. Zeit vergeht so schnell und ich bin Spätentwickler. Ich habe meinen eigenen Weg erst gefunden, als ich Mitte vierzig war.

Ist es das, was Sie antreibt: die Revolte gegen das stumpfe Ablaufen der Zeit?

Das hat mich schon als Kind fast verrückt gemacht. Mein Vater hatte seine Werkstatt im Haus, da wurden den ganzen Tag Uhren repariert, sie hingen an den Wänden, schlugen zur vollen Stunde, tickten. Da fängt man an, über die Zeit nachzudenken: wie sie vergeht und nichts bleibt. Wenn es schön ist, ist es schon wieder vorbei. Einmal ging mein Großvater mit mir durchs Nachbardorf. Unter der Kirchturmuhr stand ein Spruch: »Eine von diesen wird deine sein.« Gemeint war die Todesstunde. Das hat mir solche Angst gemacht, dass ich von da an diese Uhr gemieden habe. Ich fürchte mich heute noch vor ihr.

Sie machen Filme, weil Sie Angst vor dem Tod haben?

Das Vergängliche haltbar zu machen, das ist für mich der elementare Grund zur künstlerischen Betätigung. Nur wenn ich den kostbaren Moment im Kunstwerk einfangen kann, entreiße ich ihn dem höllischen Zeitablauf. Erst wenn ich ihn mit anderen teile, wird er überhaupt real. Mein Gott, der erste Kuss! Den gibt es nur eine Sekunde im Leben, dann nur noch im Kino!

Fotos: Edgar Reitz Filmproduktion

Fotos: Julian Baumann