Es ist ein sonniger, windstiller Tag, als Victor Kovats zu einem Sprung ansetzt, der ihn weltberühmt machen wird:

Er steht am Rand einer Plattform, die an einer etwa 700 Meter hohen Felsklippe angebracht ist. Rund ein Dutzend Fotografen und Kameramänner haben ihre Objektive auf ihn gerichtet. Kovats beugt leicht die Knie und stößt sich dann mit beiden Beinen von der Plattform ab. Als sein Körper in die Tiefe rauscht, breitet er seine Arme wie Flügel aus.

Er trägt einen sogenannten Wingsuit, einen Anzug aus Nylongewebe, mit dem er wie ein Flughörnchen durch die Luft gleiten kann. Es ist eine junge Sportart, die sich aus dem Fallschirmspringen entwickelt hat. Kovats, ein Ungar, zählt weltweit zu den besten Athleten, die in der Szene Piloten genannt werden. Mehr als 700 Sprünge hat er bereits gemacht. Auf Facebook nennt er sich Vick Fearless – der Furchtlose.

Die ersten Sekunden wirkt alles normal. Auf den Videoaufnahmen, die der chinesische Staatsender CCTV veröffentlicht hat, kann man Kovats in seinem orangefarbenen Wingsuit gut erkennen, wie er über die grün bewachsenen Berghänge des Tianmen-Nationalparks in der Provinz Hunan hinwegfliegt. Die Wälder und die schroffen Felsen, die abrupt wie Wolkenkratzer in den Himmel schießen, sollen James Cameron für seinen Film Avatar inspiriert haben. Es ist ein spektakulärer Ort für einen spektakulären Wettbewerb: die World Wingsuit League, eine Weltmeisterschaft im Wingsuit-Fliegen. Es geht darum, wer der Schnellste ist auf einem dreidimensionalen Parcours um die Berge herum, wie ein Skirennen durch die Luft. Deswegen ist Kovats hier, gemeinsam mit 15 anderen Piloten. An diesem 8. Oktober 2013 ist der erste Trainingstag.

Plötzlich kommt Kovats ins Schlingern, verliert an Höhe. Eigentlich müsste er jetzt seinen Fallschirm öffnen, doch nichts passiert. Er stürzt ab. Erst Stunden später bergen Rettungskräfte seine Leiche.

Das Video von seinem letzten Sprung geht in den Tagen darauf um die Welt. CNN berichtet, die Washington Post, selbst der New Zealand Herald. Auf Spiegel Online fordert ein Autor: »Schützt die Extremsportler vor sich selbst!«

Obwohl es weltweit vermutlich nicht mehr als 1000 bis 2000 Menschen gibt, die schon einmal mit einem Wingsuit geflogen sind (so schätzt es ein Hersteller der Flügelanzüge), hat der Sport in den vergangenen drei Jahren enorme Aufmerksamkeit bekommen. Auf Youtube erreichen Filme von waghalsigen Flügen bis zu 25 Millionen Klicks. Die Videos – meist mit einer Kamera am Helm der Piloten aufgenommen – wirken wie hyperreale Computerspiele. Red Bull sponsert bereits einige Athleten.

In diesen drei Jahren sind aber auch mindestens 46 Menschen dabei ums Leben gekommen, davon 22 in diesem Jahr, der schlimmste Sommer in der Geschichte des Sports. Das Blinc Magazine, eine Szene-Website, hat die Opfer aufgelistet. Das Wingsuit-Fliegen gilt damit als gefährlichster Sport der Welt. Im New York Times Magazine war im Frühjahr eine Geschichte mit dem Titel überschrieben: »Es ist eher Selbstmord als ein Sport.«

Die Frage ist, warum es Leute trotzdem riskieren. Und ob es einen Zusammenhang gibt zwischen den Toten und dem Medienspektakel, das aus dem Wingsuit-Fliegen gemacht wird. Was passiert, wenn Werbe- und Entertainmentindustrie auf einen Sport treffen, der beinahe jeden Fehler mit dem Tod bestraft?

Zwei Monate vor Victor Kovats’ letztem Sprung, auf einer Bergwiese in den Schweizer Alpen: Ein paar Wanderer sind stehen geblieben und schauen mit zusammengekniffenen Augen nach oben, zur Bergspitze, dem Hinterrugg. 2300 Meter hoch, die letzten 500 fast senkrecht – eine imposante, bedrohliche Wand aus Stein. Doch noch bevor man die Piloten sieht, hört man sie.

Das Geräusch klingt wie ein Düsenjet. Es ist ein Fauchen, das anschwillt und plötzlich über einen hinwegdonnert. Die Wanderer ducken sich reflexhaft ins Gras; die Wingsuit-Piloten fliegen an dieser Stelle nur knapp zwei Meter über ihre Köpfe hinweg, etwa auf Höhe der Tannenwipfel rechts und links der Wiese. Um einen Eindruck von der physischen Intensität so eines Fluges zu bekommen, müsse man nur einmal bei 200 Kilometern pro Stunde den Arm aus dem Autofenster halten, sagt Iiro Seppänen. Wegen ihm sind die Wingsuit-Piloten heute hier.

Seppänen, ein blonder, gut gelaunter Finne, hat mit einem Geschäftspartner die World Wingsuit League gegründet und an diesem Augustwochenende zu einem Qualifikationswettbewerb in die Schweiz eingeladen. Es geht darum, wer bei der Weltmeisterschaft in China dabei sein wird.

Am Abend sitzt er im Biergarten des »Hotel Churfisten« in Walenstadt, mit Blick auf den Hinterrugg, und spricht über den Traum vom Fliegen. »Den hat doch jedes Kind.«

Seppänen hat in den Neunzigerjahren mit dem Fallschirmspringen begonnen und dann schnell das Base-Jumping für sich entdeckt, die extremere Sportart, bei der man nicht aus dem Flugzeug, sondern von Hochhäusern oder Sendemasten springt. Eine Genehmigung hatte er für seine Aktionen damals selten; unter den Fallschirmspringern waren die Base-Jumper die Punks. Als 1999 einer seiner Bekannten dann den Wingsuit entwickelte, gehörte er zu den Ersten, die diese neue Technik ausprobierten.

Sein letzter Sprung ist fünf Jahre her, weil er sich bei der Landung damals den Knöchel verletzt hat. Am Tisch im Biergarten zieht er sein Hosenbein ein Stück nach oben und zeigt auf den geschundenen Körperteil: Der Knöchel ist noch immer dick und rund wie eine Apfelsine. »Trotzdem möchte ich mir von niemanden vorschreiben lassen, was ich tun darf oder nicht.«

Seppänen ist 38, wirkt aber noch immer wie ein Jugendlicher, der gerade sein erstes Skateboard geschenkt bekommen hat. Wenn er sich freut, schiebt er die Augenbrauen nach oben und strahlt übers ganze Gesicht. Wenn er sich ärgert, verschränkt er seine tätowierten Arme vor seinem Oberkörper, als müsste er einen Angriff abwehren.

»Auch auf den Mount Everest zu steigen war gefährlich oder auf den Mond zu fliegen, und trotzdem haben es die Menschen riskiert«, sagt er. Und dass er es persönlich zum Beispiel verrückt finde, »fünfzig Jahre in ein Büro zu gehen und dann zu sterben«. Er ist es gewöhnt, seinen Sport zu verteidigen, das merkt man schnell. Die negative Presse regt ihn auf.

In China gibt es die nicht. Dort hätten im vergangenen Jahr bei der Premiere der Weltmeisterschaft die größten TV-Sender live übertragen und mehr als hundert Millionen Menschen zugeschaut, erzählt er. Beinahe jeder zehnte Chinese. »Dabei kannten die den Sport überhaupt nicht. Es gibt auch keinen chinesischen Wingsuit- Piloten.« Dass sie den Wettbewerb trotzdem dort ausgetragen haben, lag an seinem Geschäftspartner. Er stammt aus China und hatte die richtigen Kontakte zu Sponsoren und Regierung.

Dieses Jahr wollen sie alles noch größer und professioneller gestalten. Schon für die Qualifikation haben sie ein chinesisches Kamerateam in die Schweiz eingeladen, und auch Seppänen dreht mit den Piloten kurze Interviews, in denen sie von ihrem Weg in den Sport, aber auch von ihrem Privatleben erzählen, ihren Kindern zum Beispiel. »Wir müssen den Zuschauern die Möglichkeit geben, sich mit den Athleten zu identifizieren«, sagt er. »Wir brauchen Helden und Gegner.«

Seppänen kennt die Gesetze des Showgeschäfts, seine Biografie klingt selbst wie ein Drehbuch: Er stammt aus einer Akademikerfamilie, sein Vater ist ein bekannter Wirtschaftswissenschaftler, dennoch entschied sich Seppänen schon als Jugendlicher, dass er lieber mit einem Zirkus herumreisen und Zaubertricks vorführen wollte, als einen normalen Berufsweg zu gehen. Irgendwann entdeckte ihn jemand vom Fernsehen und er bekam seine eigene Show. Noch heute nennt man ihn in seiner Heimat den finnischen David Copperfield.

»Heute gibt es die X-Games, und die Fahrer sind Superstars.«

Für einen seiner Tricks, eine Houdini-Nummer, wollte er sich gefesselt aus einem Flugzeug stürzen. Nur deshalb hat er mit dem Fallschirmspringen überhaupt angefangen. Seit seiner Verletzung haben er und ein Partner eine Filmproduktion in Los Angeles aufgebaut: Pan-Pacific Entertainment. Ihr größtes Projekt bisher war ein Blockbuster mit Robert De Niro und dem Rapper 50 Cent in den Hauptrollen. Der Film hieß Freelancers, ein Polizistendrama, und floppte an den Kinokassen. Nun will sich Seppänen wieder mehr seinem Sport zuwenden.

Mit der Weltmeisterschaft möchte er das Wingsuit-Fliegen bekannter machen. Dadurch werden Werbepartner angelockt. Und am Ende profitieren die Piloten, weil sie sich als gesponserte Profis ganz auf das Wingsuit-Fliegen konzentrieren können, so seine Rechnung. »Wir stehen erst am Anfang«, sagt er. »Wie die Skateboardszene in den Achtzigerjahren. Heute gibt es die X-Games, und die Fahrer sind Superstars.« Er hat sich einiges vorgenommen.

Die Skateboardszene ist Teil eines milliardenschweren Geschäfts. Aus der einstigen Subkultur ist eine Branche geworden, die allein in den USA zusammen mit der Surf-Szene 2012 rund sechs Milliarden US-Dollar umgesetzt hat, wie es in einer Studie der Surf Industry Manufacturers Association heißt. Nach Tony Hawk, dem berühmtesten Skater, ist eine erfolgreiche Computerspielreihe benannt. Mit so etwas kann kein Tennisspieler prahlen. Die letzten X-Games, eine Art alternative Olympiade mit Skateboard- und BMX-Wettbewerben, wurde in 184 Länder übertragen.

Interessant sind diese sogenannten Action- oder Extremsportarten auch für die Werbeindustrie. Weil sie nicht wie der klassische Vereinssport nach bloßer Körperertüchtigung muffeln, sondern – so würden es Marketingprofis sagen – eine Lifestyle-Entscheidung darstellen. Wer skatet, ist auf der Straße zwar längst nicht mehr allein, trotzdem gilt er als Individualist, unangepasst und rebellisch. Das sind Werte, die einige Firmen gern auf ihre Marken projizieren.

Extremsportler verkörpern darüber hinaus noch den Mut, sich an die Grenzen des Möglichen heranzuwagen. Sie sind halb Mensch, halb Superhelden, wie Felix Baumgartner, der in fast 39 000 Meter Höhe mit einem Spezialfallschirm aus der Stratosphäre gesprungen ist. Gesponsert wurde die Aktion von der Firma Red Bull, die ein Getränk verkauft, das laut Werbeslogan »Flügel verleiht«. Die Kosten für den Sprung sollen bei unter 50 Millionen Euro gelegen haben, der Werbewert wird von Experten auf über eine Milliarde Euro geschätzt.

Red Bull sponsert seit 1987 Extremsportler, seit es den Energiedrink zu kaufen gibt. Das Unternehmen ist der Mäzen jener Welt, die sich nicht für Ergebnisse, sondern nur für Rekorde interessiert. Mehrere hundert Athleten stehen derzeit unter Vertrag: Big-Wave-Surfer, Motorrad-Artisten und auch einige Wingsuit-Piloten. Jokke Sommer zum Beispiel, ein junger Draufgänger, der bei einem seiner Stunts aus einem Drachenflieger über Rio de Janeiro springt und mit seinem Wingsuit dann zwischen den Doppeltürmen eines Hochhauses hindurchsaust, die vielleicht zehn Meter auseinanderliegen. Sein Wingsuit ist blau und silberfarben, er sieht damit aus wie eine Red-Bull-Dose.

Ein anderer, der Skifahrer und Base-Jumper Shane McConkey, ist bei einem Wingsuit-Stunt, den er 2009 für einen Red-Bull-Film gedreht hat, ums Leben gekommen: Er sprang mit Skiern eine Bergklippe hinunter, machte in der Luft einen doppelten Rückwärtssalto und wollte dann mit seinem Wingsuit ins Tal gleiten. Doch der Stunt ging schief, er stürzte ab. Red Bull wird auch wegen dieses tödlichen Unfalls vorgeworfen, Extremsportler manchmal bei Aktionen zu unterstützen, die weit über die Grenzen des Möglichen hinausschießen – Hauptsache, sie sind besonders riskant und sorgen für Aufmerksamkeit. Ein ARD-Film, Die dunkle Seite von Red Bull, hat im Frühjahr sechs Todesfälle von Extremsportlern rekonstruiert, die von dem Unternehmen gesponsert worden sind. Ein Freund des toten Shane McConkey sagt am Ende dieses Films den Satz: »Extremsportler sind ein nachwachsender Rohstoff.«

Für viele junge Athleten ist ein Sponsorenvertrag mit Red Bull das beste Zeugnis für den eigenen Erfolg. Und zwangsläufig gibt es in diesem Wettkampf, bei dem viele ihr Leben riskieren, Gewinner und Verlierer.

Das Unternehmen selbst, das laut Expertenmeinung mehr als eine Milliarde Euro im Jahr für das Marketing ausgibt, reagiert auf kritische Fragen nur mit Floskeln – so auch dieses Mal: »Es wird uns immer ein Anliegen sein, außergewöhnlichen Menschen bei der Erreichung ihrer außergewöhnlichen Ziele zu helfen«, schreibt die Presseabteilung in einer E-Mail. Und dass sie dabei selbstverständlich die Risiken für die Sportler »minimieren«. Wie sie das tun, verraten sie nicht.

Auch die World Wingsuit League, die Weltmeisterschaft in China, wird von

Red Bull finanziert. Allerdings von Red Bull China, das nur indirekt mit dem österreichischen Unternehmen von Dietrich Mateschitz zusammenhängt. Beide haben ihren Ursprung in einem thailändischen Mutterkonzern, der das Getränk in den Siebzigerjahren erfunden hat. Die Marketingstrategie von Red Bull ist aber auf der ganzen Welt ähnlich: Was zählt, sind vor allem Superlative. Und was würde dazu besser passen als der zurzeit riskanteste Extremsport der Welt?

Im Biergarten am Fuß des Hinterrugg steckt Iiro Seppänen, der Gründer der Wingsuit-Weltmeisterschaft, jetzt in einem Dilemma: Auf der einen Seite will er die Gefahr seines Sports nicht überdramatisieren, auf der anderen ist sie natürlich auch ein Verkaufsargument. »Der Parcours in China wird dieses Jahr sehr viel anspruchsvoller sein«, sagt er. Im vergangenen Jahr mussten die Piloten nur eine Kurve fliegen, nun sind es drei. Auch kommen sie dabei den Berghängen sehr viel näher. »Trotzdem steht die Sicherheit natürlich an erster Stelle«, versichert Seppänen. »Und unsere Piloten sind die Besten der Besten.«

Aber was würde passieren, wenn dennoch jemand stirbt? Seppänen überlegt nicht lange, er hat die Frage schon oft gehört. »Natürlich wäre es eine Tragödie. Aber bei der Formel 1 sterben auch Menschen. Irgendwann wird etwas passieren, wir dürfen nicht naiv sein.«

»Je näher du den Dingen kommst, umso intensiver ist das Gefühl der Geschwindigkeit«

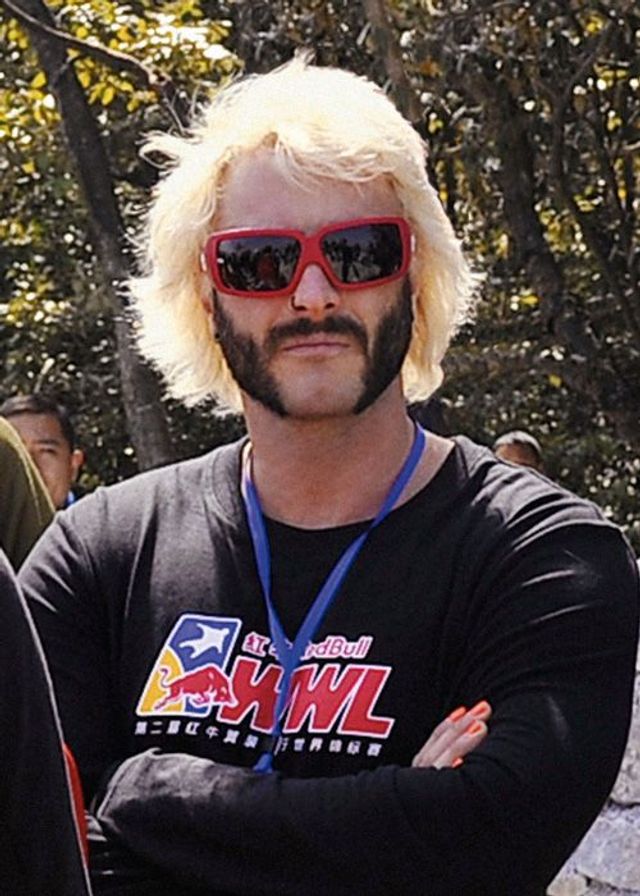

Ein paar Meter weiter im Biergarten steht Victor Kovats, der Ungar, Vick Fearless. Er ist die zweitschnellste Zeit bei der Qualifikation geflogen und hat damit sein Ticket nach China gewonnen. Mit seinen blondierten, wuscheligen Haaren und seinen bunten Surfer-Shorts sticht er aus der Masse der Gäste heraus. Die meisten sind Wanderer, die Funktionsjacken in gedeckten Farben tragen. Kovats hat ein Unterhemd an. Auf seine durchtrainierte Brust sind die Worte »fuck normal life« tätowiert.

Ludovic Woerth sieht nicht wie ein Draufgänger aus. Er ist schmächtig, hat einen biederen Kurzhaarschnitt und nur ein paar Bartfusseln im Gesicht. Am nächsten Morgen steht er vor der Hoteltür und raucht eine Selbstgedrehte. Auch er ist in Walenstadt wegen des Qualifikationsrennens, und auch er wird an der Weltmeisterschaft in China teilnehmen. Mehr als 1000 Wingsuit- Flüge hat der 33-Jährige hinter sich. Er gilt als einer der Besten beim sogenannten Proximity-Fliegen – der Kunst, so nah wie möglich an Felsen, Bäumen oder dem Boden vorbeizusteuern. »Je näher du den Dingen kommst, umso intensiver ist das Gefühl der Geschwindigkeit«, sagt er.

Das Proximity-Fliegen hat den Sport verändert. Hat ihn aufregender, aber auch gefährlicher gemacht. Klickt man sich eine Weile durch die aktuellen Wingsuit-Videos auf Youtube oder bei Epic TV, einer Extremsport-Website, bekommt man den Eindruck, dass sich die Piloten mit immer waghalsigeren Flügen überbieten. Wer hat den meisten Mumm? Wer die meisten Zuschauer?

Von Ludovic Woerth gibt es kaum ein Video. Er bleibt lieber im Hintergrund, er ist Kameramann und filmt die Flüge seiner Kollegen. »Ich denke schon, dass die You-tube-Kultur und die vielen Toten zusammenhängen«, sagt er. Gerade Jüngere würden zu schnell zu große Risiken eingehen.

Wingsuits lassen sich relativ präzise über leichte Arm- und Beinbewegungen steuern. Ein Problem ist aber, dass sich im Laufe eines Tages das Wetter ändern kann. Wenn am Morgen die Sonne auf eine Felswand scheint, erhitzt sich die Luft davor, steigt nach oben und verschafft dem Piloten Auftrieb. Wenn am Nachmittag dieselbe Felswand im Schatten liegt, kühlt die Luft davor ab und sackt nach unten. Berechnet ein Pilot das nicht mit ein, kann es tödlich enden.

Auch andere Leute aus der Szene sehen die gegenwärtige Entwicklung kritisch. In einem Online-Forum für Base-Jumper schreibt einer: »Eitelkeit tötet«, und dass er es hasse, wenn die Stars der Szene in ihren Filmen mit ihrer Angst kokettieren; wenn sie stolz erzählen, dass sie ihre »inneren Dämonen« nur bezwingen konnten, indem sie trotzdem gesprungen sind. »Aber wenn ich Angst spüre, dann gehe ich den Berg zu Fuß wieder runter. So einfach ist das.« Angst sei das Gegenteil von Aufmerksamkeit.

Ein anderer schreibt: »Jeder sollte sich vor jedem Flug fragen, ob er ihn genauso durchziehen würde, wenn er keine Kamera dabeihat und niemandem davon erzählt.«

Die Geschichte des Extremsports in den vergangenen Jahren ist auch eine Erfolgsgeschichte des Kameraherstellers GoPro. Das Unternehmen produziert stabile Kameras in Zigarettenschachtelgröße, die inzwischen allgegenwärtig in der Extremsportwelt sind. Sie sind auf Surfbretter montiert und an Sturzhelme. GoPro wurde 2002 gegründet, heute ist der Firmenchef Milliardär.

Eine Woche nach Victor Kovats’ letztem Sprung klingt Iiro Seppänen am Telefon noch immer niedergeschlagen. Es ist Mitte Oktober, Seppänen ist gerade aus China zurück nach Finnland geflogen. Aus Respekt vor Kovats’ Familie möchte er nichts über die Ursachen des Unfalls verraten. Es kann technisches Versagen, aber auch ein Flugfehler gewesen sein. Dabei hatte in China alles so gut angefangen.

Seppänen und einer seiner besten Freunde, der Wingsuit-Pilot Jeb Corliss, hatten als Einstimmung auf die Weltmeisterschaft einen besonders waghalsigen Stunt inszeniert. Corliss ist so etwas wie der Cristiano Ronaldo der Wingsuit-Szene, ein Superstar, den nicht alle lieben. Er ist schon durch ein Loch in einer Felswand geflogen (etwa 100 Meter hoch und 30 Meter breit) und so nah an einem Wasserfall vorbei, dass er nass geworden ist. Seine Videos haben mit Abstand die meisten Klicks. Auch einige Fernsehdokumentationen sind über ihn gedreht worden. Darin erzählt er, wie er mit weißen Haien geschwommen ist und schon als Kind in der Wüste New Mexicos, wo er aufgewachsen ist, Klapperschlangen und Taranteln gefangen hat, um sie mit nach Hause zu nehmen. Corliss ist also ein Profi, wenn es um das Thema Angst geht. Und für China hatte er sich nun etwas ganz besonderes ausgesucht: eine Spalte zwischen zwei Bergen, rund 300 Meter lang, 300 Meter hoch, oben so breit wie ein Bus, unten wie ein Pkw.

Er ist da tatsächlich durchgeflogen, mit 200 Stundenkilometern, auch dieses Video ging um die Welt. Nachdem er mit dem Fallschirm gelandet war, bekam er eine Dose Red Bull in die Hand gedrückt und sagte in eines der Mikrofone: »Ich habe geheult, ich habe buchstäblich geheult im Helikopter, so viel Angst hatte ich.« Und, nach einer kurzen Verschnaufpause: »Das ist das Größte, was ich in meinem Leben geschafft habe. Ich bin so glücklich, ich wollte niemanden enttäuschen.«

Es war eine Heldengeschichte wie in einem Hollywoodfilm, mit Jeb Corliss in der Rolle des Superhelden. Oder des Zirkusartisten, der für sein Publikum sein Leben riskiert, je nach Blickwinkel.

Die Weltmeisterschaft hat dann trotz Victor Kovats’ tödlichen Unfalls stattgefunden. Die Einschaltquoten waren fantastisch: Rund 400 Millionen Menschen sollen zugeschaut haben, sagt Iiro Seppänen. »Leider liegt das wohl auch an Victors Unfall.«

Nach dessen Absturz hatte Seppänen die anderen Piloten gefragt, ob sie weitermachen wollen. »Sie haben sich dafür entschieden«, sagt er. »Es war nicht der erste Tote, den sie gesehen haben. Sie sind Profis.«

Fotos: Ian Webb, dpa, mauritius, Michael Clark / Red Bull Content, getty images)