Wild ist wieder da. Und zwar nicht als Gulasch oder Verkehrshindernis, sondern als Geisteshaltung, als Ästhetik, als Ideal, oder präziser gesagt: als Adjektiv. Alles soll »wild« werden oder noch besser: wilder. Es zeichnet sich jetzt schon ab, dass 2014 ein wildes Jahr wird. Wenn die ZDF-Sendung Aspekte, wie gerade geschehen, neue Moderatoren anheuert, um ein jüngeres Publikum zu erreichen, verkündet die Fachpresse: »Aspekte wird wilder«. Wenn eine neue Modezeitschrift wie die deutsche Ausgabe von Harper’s Bazaar erscheint, sagt die Chefredakteurin, die Leserinnen wollten »wilden Luxus«. Und wenn dieses Frühjahr neue Kochbücher erscheinen, heißen sie Wilde Gemüseküche oder gar Wildes Brot. Mutter, hol das Betäubungsgewehr, die Dinkelkruste ist ausgebrochen!

Die Entwicklung deutete sich an wie ein Keiler, der durchs Unterholz bricht. Erst wurde Arthur Schnitzlers Ratschlag »Lebe wild und gefährlich« zum beliebten Postkartenspruch, dann wucherten die Bärte wieder, dann fingen wir an, bürgerliches Engagement für städtische Grünflächen glamourös als Guerilla Gardening zu bezeichnen, als wären Schusswaffen im Spiel und nicht die »Gardena Comfort Gartenschere«. Da ist »wilder Luxus« die logische Konsequenz. Oder die »wilden« Geschichten, die Maxim Biller in der jüngsten Literaturdebatte wieder fordert, im Gegensatz zu den »leblosen, unehrlichen, indirekten«. Womit dann auch klarer wird, welche Art von »wild« wir vor allem meinen: nicht »im Walde wachsend«, was die ursprüngliche Bedeutung wäre, aber im Walde wachsen ja eigentlich immer nur die Zweifel an der Erreichbarkeit und Qualität der Ausflugsgastronomie, sondern »wild« im Sinne von unangepasst, unberechenbar, unbeherrschbar.

Indem wir uns unseren Luxus, unsere Geschichten und unser Brot wieder wild wünschen, reagieren wir darauf, wie perfekt wir uns an die Herausforderungen der Gegenwart angepasst haben, wie berechenbar wir für uns selbst geworden sind und wie beherrscht wir unser domestiziertes Dasein über uns ergehen lassen. Wenn wir schon für alles eine Glücksstrategie, einen Trainingsplan und einen Lebenscoach haben, dann wächst das Bedürfnis nach Wildnis: in regelmäßigen Abständen endlich mal wieder wilder Mann sein! Oder wilde Frau! Aber bitte nicht unbedingt wildes Kind, guck mal, die Hose war ganz frisch, lass doch dem Jungen seine Schaufel, kannst du dich nicht wenigstens auf dem Abenteuerspielplatz mal benehmen?

Die echte Wildnis draußen aber geht nicht mehr, denn die ist kontaminiert mit Vernunft und Optimierung. Da, in der Wildnis, finden ja immer schon die Team-Building-Exercises und die Motivationsseminare statt, also: Wildheit statt Wildnis. Wenn einer von uns ein neues Restaurant ausprobiert, ohne Reservierung in den Urlaub fährt oder trotz schönen Wetters am Wochenende zu Hause bleibt, sagen wir: »Was machst denn du für wilde Sachen?« Es ist die höchste Form der Anerkennung: wilde Sachen machen. Sie dürfen aber auch nicht zu wild sein. Mann und Kinder verlassen und mit der Hebamme durchbrennen, den Job hinwerfen und Pflastermaler in Barcelona werden, das schlüsselfertige Eigenheim an eine Flüchtlingsfamilie übergeben: Das wäre zwar wild im Sinne von unangepasst und unberechenbar, aber es wäre auch unerwünscht und irgendwie unästhetisch, denn es würde die herrschende Ordnung zerstören. Die Wildheit, die im Moment gewünscht ist, darf nur in kleinen Dosen auftauchen, sie ist wie ein Kontrastmittel, das uns die kultivierte Angepasstheit, in der wir uns eingerichtet haben, besser erkennen, sie heller leuchten lässt: Leute, Entwarnung, »wilder Luxus« ist immer noch Luxus, und auch aus dem wildesten Brot kann man immer noch eine Käsestulle machen.

Wenn »wild« also das neue Status-Attribut ist, dann nur, damit wir damit das Ragout fin unseres gezähmten Lebens hier und da gezielt aufpeppen können: born to be ein bisschen wild. Vielleicht wären wir gern Wildschweine im Bett, würden gern vor Lebensgier röhren wie Hirsche und uns aufregende neue Welten erobern wie Rotfüchse in der Innenstadt – aber am Ende bleiben wir Rehe im Scheinwerferlicht des Spätkapitalismus.

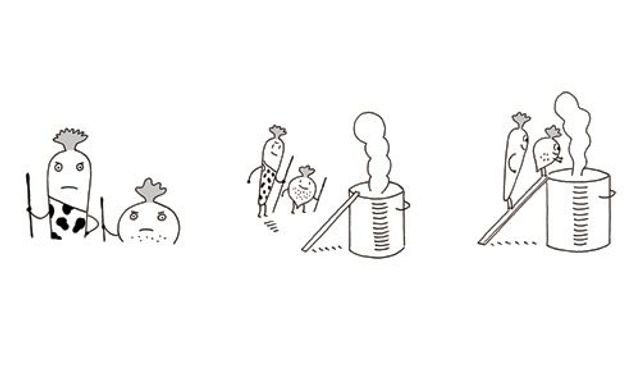

Illustrationen: Philippe Petit-Roulet