Peter Bogdanovich: In deiner Karriere zeichnet sich eine Vorliebe für bestimmte Genres ab. Suchst du in deinen Rollen so etwas wie Befreiung?

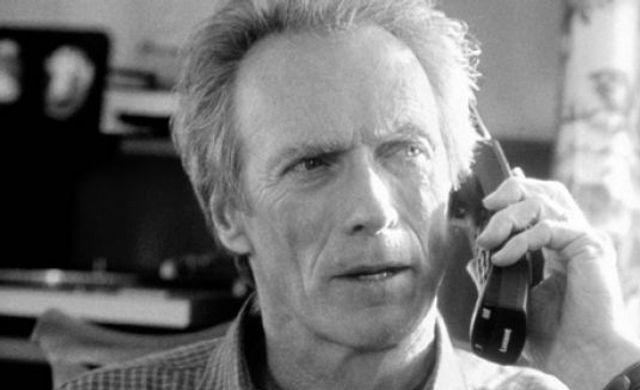

Clint Eastwood: Schauspieler zu sein bedeutet für mich das Ausleben von Fantasien. Jemanden zu spielen, der man nicht ist, oder gewisse Lebenssituationen stellvertretend durchzuspielen macht viel mehr Spaß – und darin steckt sicherlich auch etwas Befreiendes. Dass Detektive mir immer Spaß gemacht haben, hat vermutlich mit meiner Kindheit zu tun, in der ich ständig Räuber und Gendarm spielte. Als Kind siehst du, wie Gary Cooper durch die Prärie reitet, und denkst, so was möchte ich auch machen.

Als Westernstar hast du dich allerdings immer sehr von deinen Vorgängern unterschieden. 1968 sagte mir dein Regisseur Don Siegel einmal: »Eastwood ist total auf den Antihelden fixiert. Das ist sein Credo und in all seinen Filmen besteht er darauf.

Ich kenne keinen Schauspieler, dem sein Image so gleichgültig ist. Andere zaudern, wenn das Drehbuch eine Affäre mit einem 17-jährigen Mädchen vorsieht. Eastwood besteht geradezu darauf.« Also, mit einer 17-Jährigen würde ich wohl auch Probleme kriegen. Aber es stimmt schon: Ich war immer darauf aus, das Helden-Image des Hauptdarstellers zu durchkreuzen. Vielleicht lag das am Einfluss von James Cagney, der sich nicht scheute, Hühnchenkeulen zu knabbern und durch den geschlossenen Kofferraum zu schießen [wie in »Sprung in den Tod«, 1949].

Deine Helden verhalten sich jedenfalls anders, als man es erwartet.

Bei mir hat das funktioniert. Mit John Wayne etwa bekam Don dagegen Probleme, beim Drehen von Der Scharfschütze [1976]. Die Schurken kommen in den Saloon, um Wayne hochzunehmen, und Don instruiert ihn: »Während du auf den ersten schießt, schleicht sich der zweite weg, aber du kommst direkt von hinten und erschießt ihn.« Wayne wird ganz stumm, dann sagt er zu Don: »Ich schieße niemanden in den Rücken.« Und da beging Don einen ersten großen Fehler, er versuchte Wayne zu überzeugen: »Das ist doch logisch. Um mit den anderen Kerlen fertig zu werden, musst du den erst mal umlegen.« Wayne erwiderte nur: »Nein, ich schieße niemanden in den Rücken.« Darauf Don: »Also, der Clint, der würde das machen.« Und das war ein weiterer schrecklicher Fehler, wie er mir gestand. Waynes Blick wurde wolkig und abwesend. Nicht, dass Wayne etwas gegen mich hatte, aber er wollte nicht mit mir verglichen werden.

In »Der Texaner« [1976, auch Regie] schießt du jemanden in den Rücken.

Das muss man ganz pragmatisch sehen: Der Kerl hinter mir will mich umbringen, dreht mir aber kurz den Rücken zu. Ich habe all die Sachen gemacht, die in den alten Western undenkbar waren. Die Vorstellung, dass zwei Männer auf die Straße gehen und warten, bis der andere zieht, wie etwa in »Rauchende Colts«, fand ich immer albern. Wer zuerst zieht, verschafft sich einen Riesenvorteil.

Eine Schwarzweißzeichnung deiner Charaktere hast du auch als Regisseur immer vermieden.

Als wir eines Nachts oben in High River, Kanada, in der Nähe von Calgary, »Erbarmungslos« [1992, auch Regie] drehten, wurde Gene Hackman für eine Szene ganz in Schwarz gekleidet. Ich fragte den Kostümbildner: »Was soll das?« Er: »Wir hatten dieses tolle Kostüm dabei und ich…« – »Moment«, sagte ich. »Dieser Mann ist nicht der Schurke. Er hält sich für den Helden. Er benimmt sich wie ein Schurke, aber er glaubt, der Gute zu sein. Er ist ein ganz normaler Bürger.« Also holte ich Gene im Garderobenwagen ein anderes Jackett und Hemd vom Bügel.

In »Der Wolf hetzt die Meute« [1984] stellst du sogar eine Analogie zwischen den sexuellen Gewohnheiten eines Polizisten und denen eines Täters her.

In dem Film geht es um einen Polizisten, der etlichen Versuchungen erliegt. Er versteht den Täter und fragt sich sogar: »Bin ich wie er?«

Hat Don Siegel deinen Regiestil geprägt – durch seine knappe Darstellung und sein schnelles Arbeiten?

Ich habe ihn immer bewundert. Nie werde ich vergessen, wie [Studioboss] Frank Wells auf dem Set von : »Dirty Harry« [1971] auftauchte. Don war gerade bei der Einstellung, wo der Andy Robinson [der Killer] in einem alten Steinbruch ein Treppengeländer hinunterrutscht und wegfährt. Don sagt: »Okay, Action.« Der Mann fährt mit dem Wagen aus der Szene und Don sagt: »Danke, das war’s.« Frank konnte es nicht glauben: »Nur eine Klappe?« Ich sagte: »Klar, es hat gleich beim ersten Mal funktioniert.« Und er: »Aber ich bin überall auf den Sets und solche Einstellungen werden nie mit einer Klappe gemacht. Die anderen wiederholen das zehn Mal.« Ich: »Das ist der Unterschied.«

Du magst auch starke Frauen in deinen Filmen.

Ja, die schlimmsten Jahre der Filmgeschichte waren für mich die fünfziger, sechziger Jahre, als die Frauen mit Pferdeschwänzen herumrannten und weiter nichts zu tun hatten. Zu Zeiten von Bette Davis gab es Damen mit einer Menge Power, manchmal lebt der ganze Film davon. Selbst »Es geschah in einer Nacht« [1934] mit Clark Gable wäre nicht halb so gut ohne Claudette Colbert.

Deine Filme spielten ohnehin oft in den dreißiger und vierziger Jahren.

Man liebt eben das, womit man aufwächst, im Gegensatz zu dem, was gerade im Trend liegt. Ich weiß noch, als mich [Studiochef] Jennings Lang bat, »Sadistico« [1971, auch Regie] zu drehen; er wollte die Rolle, die dann Jessica Walter bekam, von irgendeinem Starlet spielen lassen. Bei der Gelegenheit fragte er mich: »Warum wollen Sie denn den Film machen – wenn die Frau die beste Rolle hat?« Ich antwortete: »Das ist mir egal, ich finde es sogar gut, dass sie die beste Rolle hat. Ich stecke in dem ganzen Film drin, ich stehe nicht herum und pflege mein Schauspieler-Ego. Je stärker die Frau ist, desto besser für mich.«

Bogart wurde einmal gefragt, warum er in Casablanca plötzlich so romantisch war. Er sagte: »Wenn dich eine Ingrid Bergman anhimmelt, dann kommt das von ganz allein.«

Genau so ist es. Ich habe viel Spaß mit Dina [Eastwoods zweite Ehefrau], weil sie erst 39 ist und all diese Filme noch nicht kennt. Ich zeige ihr Citizen Kane, Ringo, Casablanca, und dann flippt sie aus. Zum Beispiel Ringo. Wir waren in Mexiko, dort gab es die DVD, und ich sagte: »Schauen wir uns diesen alten Western an. Ich weiß nicht, ob er’s noch bringt, aber er ist von John Ford und John Wayne war noch ganz jung, vielleicht gefällt dir das.« Sie war begeistert. Sie begreift, warum diese Leute so wichtig wurden.

»Ein wahres Verbrechen« [1999, auch Regie und Produktion] behandelt unter anderem die Todesstrafe. Wie denkst du persönlich über dieses Thema?

Ich war nie dagegen. Es gibt nun mal Kriminelle, da tut man der Gesellschaft keinen Gefallen, sie am Leben zu lassen. Nimm diesen Fall aus New York etwa: Da wurden zwei Frauen – eine hat ein Kind – mit dem Teppichmesser angegriffen. Es stellte sich heraus, dass der Mann zwölf Jahre vorher einen Mord begangen hatte und nach seiner Entlassung hat er es wieder versucht. Mit anderen Worten: Die Gesellschaft wurde nicht vor ihm geschützt. Die Todesstrafe schützt die Gesellschaft, man spart eine Menge Kosten. Nur leider bleiben die Zweifel: Falls ein Unschuldiger auf dem elektrischen Stuhl landet, gehört das sicher zum Schrecklichsten, was passieren kann. Ich glaube, deshalb hat mich Ein wahres Verbrechen zu machen so interessiert. Aber normalerweise sitzen die Leute eben nicht nur wegen eines einzigen Vergehens in der Todeszelle. Diese zwei Frauen in New York haben nur mit viel Glück überlebt.

Wie du weißt, wurde eine Frau, die ich liebte, ermordet und der Mörder beging Selbstmord. Ich habe oft überlegt, was gewesen wäre, wenn er nicht Selbstmord begangen hätte. Ich hätte bestimmt seinen Tod gewollt. Dabei habe ich mich immer für liberal gehalten, für einen, der die Todesstrafe grundsätzlich ablehnt.

Sobald es einen selbst betrifft, wirft man liberale Grundsätze schnell über Bord. Mitgefühl für den Täter zu zeigen oder den Täter wieder in die Gesellschaft einzugliedern fällt vergleichsweise leicht, aber das hilft der Familie nicht, die einen Angehörigen verloren hat. Ich bin für hartes Durchgreifen.

Das Thema von Dirty Harry ist doch, dass den Polizisten das Leben schwer gemacht wird…

Von der Bürokratie.

Ja, aber es gibt da auch den »Kult der Toleranz«, wie der Schriftsteller Robert Graves das nennt – Toleranz nicht für das Opfer, sondern für den Täter.

Als würde man sagen: Das Opfer ist eh tot, also kümmern wir uns um den Angeklagten. Das sehe ich anders. Ich glaube, ich habe ein gewisses natürliches Rachebedürfnis – nicht nur wegen des Menschen, der getötet wurde, denn es wird ja auch eine halbe Familie umgebracht. Und wenn ein Mörder die Chance bekommt, in die Gesellschaft zurückzukehren und ihr noch einmal zu schaden, gehört er dort nicht hin.

In vielen deiner Filme verschwimmt die Grenze zwischen den Methoden der Ermittler und denen der Gangster. Ist das ein Hauptanliegen von dir?

Ja. In »Dirty Harry II« [1973] haben wir das natürlich ausgereizt. Und es stimmt: Die Grenzen zwischen Gesetz und Verbrechen sind fließend. Es muss hart sein für einen Polizisten, so viele Jahre der Versuchung zu widerstehen und sich immer an Recht und Gesetz zu halten. Denn er hat es ja ständig mit Verbrechern zu tun. Er braucht die Mentalität eines Feuerwehrmanns.

Und er muss in gewisser Weise abstumpfen.

Ja, sie sind mit so viel Schrecklichem konfrontiert, dass sie das irgendwann mit anderen Augen sehen. Wenn sie an einen Tatort kommen, können sie damit nicht umgehen wie ein Durchschnittsbürger. Es ist ein harter Job. Ich würde mich nicht darum reißen, obwohl ich oft Polizisten gespielt habe.

Hast du viel mit Polizisten gesprochen?

O ja, darauf habe ich viel Zeit verwendet. Sie reißen selbst über Gewaltverbrechen ihre Witze, aber du weißt verdammt gut, dass da etwas in ihnen zurückbleibt. Entweder man entwickelt eine bestimmte Routine oder man wird damit nicht fertig und bringt sich um. Ich habe eine Menge gesehen in meinem Leben und ich kann so was wegstecken, ohne zu zucken. Für eine Fernsehserie besuchte ich einmal einige Kinderkrankenhäuser, in der Contergan-Zeit – das war schon schockierend auf den Stationen. Man musste so tun, als würde man das dort alles nicht sehen. Auch Polizisten dürfen den Schock nicht an sich herankommen lassen. Ein Polizist braucht einen Kippschalter im Kopf.

Schilderst du mit den Szenen in »Honkytonk Man« [1982] eigentlich auch persönliche Erfahrungen aus der Zeit der Weltwirtschaftskrise?

Ja, das war die Depression, wie ich sie als Kind bei meinen Eltern kennen gelernt hatte. Und es war eine interessante Zeit, damals. Die Leute hielten zusammen. Anders als heute, wo jeder gegen jeden kämpft. Wohl weil die Zeiten damals so hart waren, half man sich gegenseitig. Keiner hat geglaubt, er kriegt was umsonst. Ich weiß noch, dass Leute bei uns an die Hintertür kamen und fragten: »Haben Sie irgendeine Arbeit für mich, mit der ich mir ein Sandwich verdienen könnte?« Niemand hat einfach nur die Hand aufgehalten.

Offenbar hat das Spuren bei dir hinterlassen.

Ganz sicher sogar.

Hat es Spaß gemacht, bei deinem ältesten Sohn Kyle in »Honkytonk Man« Regie zu führen?

O ja. Und ich glaube, er war gut. Das Mädchen, das da mitspielte – sie war damals um die 18, 19 –, sie und Kyle wurden enge Freunde. Er war vielleicht 13 oder 14.

Spielt er noch?

Nein. Er ist Jazzmusiker geworden und glücklich damit. Ich habe darauf geachtet, dass er auch diese Musik hörte, und er hat sich in den Jazz verliebt. Er spielt einen wirklich guten Bass, in seiner eigenen Band. Im Augenblick treten sie übrigens gerade in Wien auf. Aber es war schon lustig – ich las das Drehbuch, »Honkytonk Man«, und ich kenne eine Menge Leute, die so sind, Menschen, die einfach nicht gewinnen wollen. Sie haben Talent zum Songwriter oder was immer, aber sie schaffen es ständig, sich ihre Karriere zu versauen, bevor sie richtig groß werden. Du kennst solche Leute sicher auch, die immer Gründe finden, warum nichts aus ihnen wird.

Scheitern ist eben bequemer.

Und interessanter. Ich kannte mal einen großartigen Tennisspieler, der die besten Chancen hatte, aber am Abend vor seinem großen Finale betrank er sich. Er besaß einfach keine Disziplin.

Du selbst bist da ganz anders.

Schrecklich viele Künstler mit großem Talent haben sich selbst zerstört.

Wie zum Beispiel Johnny Cash.

Ich spielte mal mit Bob Wills and His Texas Playboys und hörte all die Geschichten über diese Jungs und wie sie kaputtgegangen sind. George Jones ist da ein gutes Beispiel. Ich bin kein großer Countryexperte, aber er gilt als einer der besten Countrysänger aller Zeiten, und auch er hat sich auf seine Art zerstört. Er wollte mal mit mir arbeiten, einen Soundtrack für Bronco Billy [1980, auch Regie] schreiben, aber er hat mich versetzt. Es gibt da eine berühmte Geschichte über George Jones: Er war mit Tammy Wynette verheiratet, sie wohnten außerhalb von Nashville. Seine Frau hatte es satt, dass er sich immer betrank, wenn er irgendwo einen Termin hatte. Also instruierte sie die Gärtner, die Hausmädchen und so weiter, ihm unter keinen Umständen den Autoschlüssel auszuhändigen. Doch eines Nachmittags war George spurlos verschwunden. Es stellte sich heraus, dass er mit dem Rasenmäher in den Saloon gefahren war. Man findet Tausende solcher Beispiele.

In der Jazzszene gibt es das auch, oder?

Da sind die Fälle noch bizarrer. Charlie Parker war extrem talentiert, sehr innovativ, ein fabelhafter Musiker. Und hochintelligent, aber er hat sich selbst zerstört. Ich weiß nicht, ob es Selbsthass war oder ob ihm der Ruhm zu Kopf stieg. Charlie Parker nutzte seine Freunde aus; er borgte sich Geld und gab es nicht zurück oder er lieh sich Instrumente von ihnen: »Ich hab heute Abend einen Gig und mein Sax ist in Reparatur.« Und dann brachte er es zum Pfandleiher.

Hat Chan Parker, Charlies Witwe, dich bei »Bird« [1988, Regie] unterstützt?

Ich fuhr in die Kleinstadt bei Paris, wo sie wohnte. Sie hatte die Instrumente, all die Platten, Bänder und so weiter. Ich bekam Material und ein paar Bänder von ihr und war drauf und dran, sie zu kaufen. Leider hatte sie die Rechte zum Teil schon verkauft, daher mussten wir einiges nachspielen. Offenbar hatte sie eine Schwäche für Saxofonspieler, denn später hat sie Phil Woods geheiratet, einen großartigen Altsaxofonisten. Der lebt noch.

Ist sie noch mit ihm verheiratet?

Nein, sie hat sich scheiden lassen und vor ein paar Jahren ist sie gestorben. Aber sie hatte wundervolle Bänder von verschiedenen Sessions: Charlie Parker mit der Band von Woody Herman, mit Stan Kenton … Unglücklicherweise hat sie nur seine Solos aufgenommen, um Band zu sparen.

Was man in »Bird« hört, ist der echte Charlie Parker?

Ja. Der Autor wollte, dass er imitiert wird, aber ich sagte mir: Nein, Charlie Parker muss es sein. Denn ich habe ihn bei zahlreichen Gelegenheiten erlebt – ich wusste, er muss selber spielen. Dieser Spirit, den er hatte, wenn er in Form war – seine Präsenz. Er war ein komplizierter Mensch. Und besaß diese selbstzerstörerische Tendenz, die viele Musiker haben.

Vielleicht liegt es daran, dass sie immer die Musik im Kopf haben. Das isoliert einen und vielleicht hält man sich dann selber nicht aus.

Ja, ständig geht ihnen die Musik im Kopf um.

Deinen Film »Bird« hast du Musikern gewidmet – und du hast dich selbst immer als Musiker verstanden.

Ich spiele seit frühester Jugend, Klavier, Flügelhorn, Kornett. Aber ich war nie diszipliniert genug.

Mir kommst du sehr diszipliniert vor.

Jetzt bin ich es, aber als Schüler war ich es nicht – ich habe nie geübt, war immer auf Abwegen. Ich wusste nicht, was und wohin ich wollte. Und dann, als ich beschloss, hart an mir zu arbeiten, wurde ich eingezogen und hab ein paar Jahre bei der Armee gedient. Als ich mit der Schauspielerei anfing, war es das erste Mal, dass ich die Disziplin aufbrachte zu sagen: »Okay, wenn ich was will, muss ich auch dranbleiben, ohne mich durchzumogeln.« Ich wurde erst mit Anfang zwanzig erwachsen – sehr spät.

So spät nun auch wieder nicht.

Sieh mal, ich war nicht zum Schauspieler geboren. Ich war ein introvertiertes Kind. Im Schultheater spielte ich nur ein einziges Mal mit, da bekam ich die Hauptrolle, weil es um ein introvertiertes Kind ging. Der Lehrer dachte, da müsse ich nicht spielen, nur so bleiben, wie ich bin. Wer nicht weiß, dass Schauspiel mit Technik zu tun hat, denkt, ein Schauspieler ist einer, der sich gern vor Publikum produziert, mit Witzen und Anekdoten, und gar nicht genug davon kriegen kann – eine extrovertierte Persönlichkeit eben, und das war ich ganz und gar nicht. Irgendwann merkt man, dass viele andere Schauspieler auch nicht extrovertiert sind. Eine Rolle zu spielen ist eine Technik, um aus sich herauszutreten. Und das funktioniert.

Für dich hat es funktioniert.

Und für einige andere. Der große Zampano bin ich trotzdem nicht.

Du hast keinen Spaß daran, vor Publikum aufzutreten?

Ich habe mich nicht darum gerissen. Da hab ich den anderen den Vortritt gelassen. Aber eine Rolle zu spielen war für mich eine Möglichkeit, mich auf eine Figur einzulassen, und dann lernt man, sich in diese Figur zu verwandeln. Wenn man diese Schwelle überschreitet, sagt man sich: Da passiert jetzt was mit mir. Wie bei einem Musiker, aber das Instrument ist man selbst.

Heißt das, du findest die Gestalt, die du spielst, in dir selbst?

Man versucht, sie in sich selbst zu finden, selbst wenn der, den man spielt, ein ganz anderer ist. Welche Gemeinsamkeiten gibt es mit ihm, fragt man sich. Man muss einen Weg finden, sich die Mentalität dieser Person zu erklären. Ganz so, wie es vermutlich Gene Hackman in »Erbarmungslos« gemacht hat. Das Drehbuch bot dem Schauspieler eine perfekte Vorlage, denn er sagt: »Ich muss mich nur auf die Veranda setzen, bei Sonnenuntergang meine Pfeife rauchen und daran glauben, dass ich die Stadt im Griff habe – durch strenge Waffenkontrolle. Jede Waffe in dieser Stadt unterliegt meiner Kontrolle« – und alles andere auch. Er glaubt, der rechtschaffenste Mensch der Welt zu sein – so wie es viele Schurken tun.

»Pale Rider« [1985, auch Regie] war der erste Western, den du nach »Der Texaner« [1976, auch Regie] drehtest, beide ähneln einander.

Western sind sich alle ähnlich. Bei »Pale Rider« ist es die Stadt, wo die kleinen Leute vom großen Minenboss an die Wand gedrückt werden – die alte Geschichte, aber sie hat Spaß gemacht. Ich habe ihr eine Art religiöse Dimension verpasst: Ist das ein echter Mann oder ist es ein Geistlicher oder nur eine Art Gespenst? Den Titel habe ich aus der Bibel (Offenbarung des Johannes): »Behold the Pale Horse. Walk Through the Valley of Death…«

Auch dass Männer nicht mit Frauen zurechtkommen, kommt sehr häufig bei dir vor, zum Beispiel in »Heartbreak Ridge« [1986].

Dieser Held kommt mit gar nichts mehr zurecht. Was soll er auch machen? Er war dreißig Jahre oder länger bei der Armee, hat eine Menge Kriege und Ähnliches hinter sich und er kennt nichts anderes. Er hat nichts Richtiges gelernt. Und je mehr er versucht, mit seinem Leben klarzukommen, umso tiefer fällt er.

Stimmt es, dass das Verteidigungsministerium den Film missbilligte?

Nein. Im ursprünglichen Skript sollte er bei der Army spielen. Dort meinten sie: »Unsere Leute fluchen nicht so.« Ich sagte: »Moment mal, ich war auch beim Militär.« Darauf sie: »Na gut, sie reden so, aber wir wollen nicht, dass das gezeigt wird.« Sie hatten ein PR-Problem damals, also wollten sie es nicht so realistisch. Aber bei den Marines hieß es: »Klar, unsere Leute reden so, da können wir voll mitgehen.«

Bringt der Film »Erbarmungslos« deine eigenen Gefühle zum Ausdruck – darüber, wie Frauen in dieser Gesellschaft behandelt werden? War das ein besonderes Anliegen für dich?

Ja. Interessant ist aber, dass eine winzige Verschiebung der Wertigkeiten eine ganze Geschichte in Gang setzt. Mit anderen Worten: Wenn Little Bill (Gene Hackman als Sheriff) in den Saloon gegangen wäre und gesagt hätte: »Okay, Jungs, ihr seid verhaftet, ihr habt dieser Frau das Gesicht zerschnitten, deshalb werdet ihr verhaftet, ausgepeitscht, getreten« – was immer er getan hätte, es wäre eine völlig andere Geschichte geworden. Aber er sagt: »Ach was, die Jungs haben doch keinem was getan.« Das heißt, es waren bloß Huren, die misshandelt wurden, und vielleicht war es keine böse Absicht. Und für den einen stimmt das sogar, er ist nur in schlechte Gesellschaft geraten, der andere hat ihn reingeritten. Deshalb nimmt es einen auch mit, als der dann erschossen wird. Bei einer anderen Bewertung der Tat wäre es ein anderer Film geworden. Aber so kommt die ganze Sache in Gang: Die Frauen wollen Rache und setzen eine Belohnung aus, und plötzlich tauchen all die Gestalten auf.

War das deine Idee, dass der Held Schwierigkeiten beim Aufsitzen aufs Pferd hat?

Er ist eingerostet – als Schütze und auch als Reiter, ganz anders als beim klassischen Western. Er war jahrelang im Ruhestand und plötzlich ist er wieder da und schießt wie früher. Er hat Schweine gezüchtet, sich um seine Kinder gekümmert, er ist Witwer, beschließt, mal wieder zu reiten, und das Pferd spielt verrückt. Das hat etwas Realistisches. Ich bin schon oft auf ein Pferd gestiegen und es warf mich einfach ab. Aber im Film passiert das sonst nie: Im Film steigst du ohne Probleme auf und jagst davon. Aber er verpatzt es total, er fällt runter und die Kinder sagen: »O Gott, Daddy!« Ich mache es so, dass man nicht genau weiß, wo der Film hingeht. Man denkt sich: Wie soll das enden? Das kann doch nicht der Held sein! Alles, was unkonventionell daran war, hat mir gefallen. Das war genau meine Richtung. Besonders auch für mein Lebensalter. Ich habe das Westernthema in allen möglichen Varianten durchgespielt und dieser Film ist sozusagen die Summe daraus: der Umstand, dass im Leben nichts so läuft wie erwartet.

Auch die Rolle von Richard Harris war sehr gut.

Stimmt. Richard wollte einen Typ spielen, der ein bisschen großspurig daherkommt. Wir hatten unseren Spaß, es wurde sehr lustig. Er wohnte damals irgendwo auf den Bahamas, ich rief ihn dort an. Seine Frau nahm ab. »Sagen Sie ihm bitte, hier ist Clint Eastwood.« Sie kommt zurück und fragt nochmals: »Wer ist dran?« Ich: »Mein Name ist Clint Eastwood.« Endlich kommt er selber und fragt: »Ed?« Ich: »Hier ist Clint Eastwood, Richard.« Wir hatten uns viele Jahre nicht gesehen, waren uns aber ein paar Mal begegnet. Er sagte: »Clint, ich kann’s nicht glauben, dass du das bist.« Ich: »Warum denn nicht?« Er: »Ich dachte, mein Nachbar will mich foppen, denn weißt du, was ich gerade mache?« Ich: »Nein. Was machst du gerade?« Er: »Ich bin im Keller und sehe ein Video von dir, »Ein Fremder ohne Namen« [1973].« Ich: »Ich wollte dir nur sagen, dass ich einen Western drehe und eine Rolle besetzen will…« Und er: »Bin dabei.« Ich: »Nein, nein, Moment, ich wollte dir nur das Drehbuch zum Lesen schicken…« Er sagte: »Das brauche ich nicht, mein Guter.« Ich schickte es trotzdem und er fand es gut. Am Set fragte ich ihn: »Hast du jemals mit Gene Hackman gearbeitet?« Er: »Nein, nie. Aber als Schauspieler hab ich ihn immer gemocht.« Dann fragte ich Gene: »Ich dachte eigentlich, du hättest schon mit Richard Harris gearbeitet.« Er sagte: »Ja, einmal.« Ich: »Er scheint aber nichts mehr davon zu wissen.« Also sprach ich mit Richard: »Du hast doch auf Hawaii mit Gene Hackman zusammengearbeitet.« Und er: »O mein Gott! Damals war ich in einem schlimmen Zustand… ich entschuldige mich für alles, was ich gesagt oder getan haben mag.« Ein verrückter Kerl.

»Erbarmungslos« wirkt beinahe feministisch.

Als ich Anfang der siebziger Jahre ein Filmfestival in San Francisco besuchte, waren alle auf dem feministischen Trip. Da fragte mich ein Mädchen: »Warum drehen Sie so gern Filme, in denen Frauen unterdrückt werden?« Ich antwortete: »Das stimmt doch nicht, ich mache Filme, in denen die Frau den besten Part spielt. In »Betrogen« [1971] gibt es sieben Frauenrollen.« Das waren großartige Rollen, jede einzelne. Geraldine Page – die ich seit vielen Jahren bewunderte – und Elizabeth Hartman und all die anderen waren Spitze. Das Mädchen vom Festival sagte: »Aber Sie haben die Frauen mies behandelt.« Ich sagte: »Die Frauen haben mich mies behandelt. Sie haben Menschen ausgenutzt. Offenbar sehen Sie den Film ganz anders als ich.« Und »Sadistico« fand sie auch repressiv gegenüber Frauen, weil die Frau im Film eine Psychose hat. Bei einer so engstirnigen Sicht müsste man auf alle großen Frauenrollen verzichten. Ich sagte: »Ich stamme eben aus einer Zeit, als man das großzügiger gesehen hat.« Danach hat die Frau mich in Ruhe gelassen und inzwischen denken die Leute anders über die Frauenrollen in meinen Filmen. Sie achten mehr darauf, wie die Szene gespielt wird: »Wow, dieses Mädchen! War sie nicht wieder großartig?«

Als Regisseur schneidest du oft nur am Ende der Szenen, wodurch die Schnitte kaschiert werden, und das scheint Absicht zu sein. Heute gibt es Leute, die alle paar Sekunden einen Schnitt machen.

Die MTV-Generation. Alle betonen jetzt den Schnitt.

Kino wollte immer Illusionen vermitteln. Glaubst du, dass sich das allmählich ändert?

Ich denke, das hängt von der Person ab – wer den Film macht und welche Philosophie sich damit verbindet. Manchmal weiß man nicht, welche Linie der Regisseur verfolgt. Man denkt, er macht so viele gute Takes, wie er kann, und klebt sie aneinander.

Du tendierst dazu, den Film schon beim Drehen im Kopf zu schneiden. Oder?

Manchmal werden es mehr Takes, aus unterschiedlichen Perspektiven, aber sehr viele mache ich nicht. Wenn die Darsteller von Anfang an richtig spielen, bleiben sie auch bei der Sache. Warum sollte sich einer denn anstrengen, wenn er weiß, der Regisseur braucht 19 Klappen und fängt erst bei der zwanzigsten an?

John Ford hat das auch so wie du gemacht.

Ich hab davon gehört. Es war mir nie vergönnt, mit Ford oder Leuten wie ihm zu arbeiten. Ich kam erst später.

Ich sage oft: »Spielen wir das ein bisschen schneller.« Meistens bringt es eine Verbesserung.

Wenn jeder versucht, einen großen Auftritt hinzulegen.

In »Is’ was, Doc? « wollte Barbra Streisand so einen großen, langsamen Auftritt, und ich sagte: »So etwas gibt es im ganzen Film nicht.«

Das war dein Film mit Ryan O’Neal. Der war witzig. Hat mir gefallen. Ich weiß noch, als der rauskam. Den hast du in San Francisco gedreht. Ein Riesenhit.

Der ganze Film war auf Tempo gemacht.

Er hatte etwa das Tempo von »Sein Mädchen für besondere Fälle«, das Tempo der dreißiger, vierziger Jahre. Schau dir nur Cary Grant an und solche Leute, sie haben es geschafft, große Auftritte einzubauen, und sie wussten es vorher selber nicht. Aber sie waren es gewöhnt, die einfach so mit reinzuquetschen.

Eine völlig andere Philosophie.

Jetzt gibt es Schauspieler, die wollen Kunstpausen, da könnte ein Bus durchfahren. Mir ist das alles sehr bewusst. In meinem letzten Film [»Million Dollar Baby«, 2004] zum Beispiel fragt mich Hilary Swank, ein großartiges Talent: »Soll ich langsamer sprechen? Was meinen Sie?«, und ich sage: »Nur kein Tempo verlieren, immer schön im Rhythmus bleiben. So wie die Boxbirne – tack-a-tack-a-tack. Sie wissen, wie es geht, also machen wir weiter.«

Der Film ist ein gewagtes Plädoyer für die Sterbehilfe. War das deine Absicht?

Ich wollte ein besonderes Dilemma in einer besonderen Situation zeigen, nicht unbedingt eine verallgemeinerbare Aussage treffen.

Klar. Aber in der besonderen Situation erweckt dein Held den Eindruck, dass er die richtige Entscheidung getroffen hat.

Das Urteil, ob es eine richtige Entscheidung war, sollte dem Betrachter überlassen bleiben. Man kann sie auch für falsch halten. Ich hatte das Gefühl, dass es die Entscheidung war, die in dieser besonderen Situation am nächsten lag. Sie bittet ihn darum und er liebt sie sehr – sie ist an die Stelle seiner Tochter getreten, zu der er nie eine Beziehung hatte, und das wird zu einem unauflöslichen Dilemma. Sterbehilfe ist die eine Sache, aber Sterbehilfe bei einer Frau, die du liebst und die so jung ist… Ein trauriger Moment. Aber ich wollte nicht vergessen machen, dass diese kleine Story auch ihre großartigen Momente hatte. Also versuchten wir, das ein bisschen abzufedern. Wir blenden zurück auf Morgan Freeman in der Turnhalle und auf den geistig Behinderten, der davon träumt, ein Champion zu werden, und keine Chance hat, zurück also zu den Hoffnungen und Träumen.

Es war sehr anrührend, wie du deinen Helden abtreten lässt – wie er in dieser langen Einstellung zur Tür hinausgeht.

Ich glaube, er ist erledigt. Sobald er draußen ist, ist sein Leben gelaufen.

Man könnte sagen: Indem er sie umbringt, bringt er sich selbst um.

Man kann sich nicht vorstellen, dass er sein Leben einfach weiterlebt, weil nichts wirklich gelöst ist.

Es ist ein sehr mutiger Film.

Ihn finanziert zu kriegen war nicht leicht. Meine letzten beiden Filme [»Million Dollar Baby« und »Mystic River«] wollte keiner machen. Die Studios riefen an: »Na komm, mach mal wieder was«, und ich sagte: »Okay, ich hab da was, wollt ihr es versuchen?« Warner reagierte am Anfang sehr lauwarm. »Der Film ist uns zu düster«, sagten sie. Und ich: »Der ist nicht düster, da steckt eine Menge Leichtigkeit drin.« Aber das ist schon in Ordnung, gute Sachen sind nicht immer leicht durchzukriegen. Hauptsache, am Ende klappt es.

Ich glaube, jetzt sehen sie den Film anders.

Jetzt gefällt er ihnen natürlich.

Was hat er gekostet?

Etwa 22 Millionen. Der Durchschnitt liegt heute bei 69 Millionen Dollar. Schwer zu glauben, wenn ich an die Zeiten denke, als wir uns kennen gelernt haben.

Das war im Büro von Don Siegel.

Ich weiß.

Du hattest gerade »Coogans großer Bluff« [1968] unter Dons Regie gemacht und ich habe ihn interviewt. Ein Mordskerl war er.

Ich hab ihn sehr gemocht. Wirklich ein Prachtkerl.

Hast du viel von ihm gelernt?

Von allen, mit denen ich gearbeitet habe, habe ich gelernt – Gutes und Schlechtes, Dinge, die du auf keinen Fall machen wirst, oder Dinge, die du dir abschaust. Don hatte immer Krach mit den Produzenten. »Ich weiß überhaupt nicht, wozu ein Produzent gut ist«, sagte er immer. Als wir also »Dirty Harry« drehten, sagte ich: »Mach doch den Produzenten und den Regisseur, dann ersparst du dir den Krach.« Er lachte und legte sich stattdessen mit dem Aufnahmeleiter an. Es gab immer einen, auf den er sauer war. Er hatte so eine verschwörerische Art – als wollte er eine Revolution anzetteln.

Stimmt. Als ich »Dirty Harry« zum ersten Mal sah, äußerte Don die Befürchtung, seine linken Freunde könnten den Film für faschistisch halten.

Beim Drehen haben wir die politische Seite überhaupt nicht gesehen, wir wollten nur einen spannenden Krimi. Dass der Held die Gesetze verletzt, um seinen Fall zu lösen, habe ich ganz pragmatisch gesehen: Damals hat das den Leuten gefallen, weil sie es satt hatten, immer von den Rechten der Angeklagten zu hören. Es war mal wieder Zeit für die Rechte der Opfer. Das, glaube ich, machte den Film populär. Ich weiß noch, ich war mit John Sturges in Bishop beim Drehen …

Von »Sinola« [1972]?

Ja, »Sinola«. Es gab eine Voraufführung von »Dirty Harry« in Grauman’s Chinese Theater und am nächsten Tag riefen sie an und meinten, da hätten wir dabei sein müssen. »Die Leute tobten!« Ich sagte: »Na, vielleicht spielt der Film mal ein bisschen Geld ein.« Du weißt ja, wenn man einen Film fertig hat, denkt man, den will keiner sehen.

Don erzählte mir, du hättest auf der Szene am Schluss bestanden, als Dirty Harry seine Polizeiplakette wegwirft.

Ich erinnere mich nicht genau. Ich weiß nur, dass ein Schluss fehlte. Das Drehbuch hatte einen seltsamen Schluss, eine große Schießerei auf dem Flughafen mit Scharfschützen von den Marines und allen Schikanen. Ich zeigte Don einen alten Steinbruch in der Umgebung. »Schau dir den an, da stehen noch dreistellige Telefonnummern an der Wand, so alt ist der.« Dann haben wir den Schluss dort gedreht, ohne Skript.

Ihr habt euch die Szene ausgedacht und einfach gedreht?

Ja, einfach so. Es war nahe liegend. Ich glaube, meine Idee dabei war, den früheren Satz zu wiederholen: »Ist heut dein Glückstag? Das ist die stärkste Knarre der Welt – die dir glatt den Schädel wegpustet. Du solltest dich fragen: Ist heut dein Glückstag?« Der Satz kommt am Anfang und ich dachte, das wird der Schlüsselsatz des Films, also ist es nett, wenn er am Anfang mit einer gewissen Ironie kommt und am Schluss mit dieser ungeheuren Bitterkeit.

Mir scheint, dass »Dirty Harry« stilbildend für deine Nicht-Western-Rollen wurde.

Das glaube ich auch.

Du hast schon die Ambivalenz angesprochen, die deine Filme bestimmt.

Das ganze Leben wird davon bestimmt – man weiß nie, wohin der Hase läuft.

Oft zeigst du Gestalten von zwei Seiten. In »Ein wahres Verbrechen« fängt dein Held als Trinker und Frauenheld an, er behandelt seine Kinder schlecht und am Ende ist er nicht viel besser.

In mancher Hinsicht handelt er moralisch, aber er hat seine Schwächen. Ich war immer der Meinung, dass der total positive Held eindimensional ist. Menschen haben ihre Schwächen. In diesem Fall wird das sehr deutlich, aber selbst in einem Film wie »Dirty Harry« haftet dem Helden eine gewisse Trauer an. Er ist nicht der gesellige Typ, der mit seinen Kumpeln in der Kneipe den Sportkanal sieht. Ich weiß nicht, warum ich zu diesen Dingen neige, aber in Ein wahres Verbrechen geht es um einen Mann, der sein Leben zerstört. Aber hat das nicht jeder irgendwann im Leben gemacht – sich selbst geschadet?

Kennst du solche Dinge von dir selbst?

Ich denke schon. Ich glaube nicht, dass ich selbstzerstörerisch war, aber es gibt immer Dinge …

... die du gern anders gemacht hättest?

Die man anders machen könnte, wenn man die Chance besäße. Aber die hat man nicht, also macht man so weiter. Ich bin sicher, das ist der Grund für das Zerwürfnis zwischen Frankie Dunn und seiner Tochter in »Million Dollar Baby« – eine schlimme Scheidung von seiner Frau. War es mangelnde Zuwendung in ihrer Kindheit? Oder hat sie den Streit nicht ertragen? Was auch immer.

Du hast es im Film nicht benannt.

Nein. Aber die Gründe sind offensichtlich sehr stark. Es kommt der Punkt im Leben, wo man sich eine Familie wünscht, familiäre Bindungen.

Ich glaube, dieser Frankie Dunn gehört zu deinen besten Leistungen.

Ich habe ihn so gut gebracht, wie ich konnte. Ein anderer hätte es vielleicht besser gemacht, aber er ist so gut, wie ich es eben konnte.

Du erinnerst mich an Henry Fonda – an seine Tiefe.

Danke.

Mit deinen Filmen stehst du in der Tradition des klassischen amerikanischen Kinos, als Schauspieler und als Regisseur.

Ich glaube, man folgt der Linie, die einen am meisten reizt, und ich bin in jener Ära groß geworden. Ich bin 1930 geboren, und in den Dreißigern war es noch etwas Besonderes, ins Kino zu gehen, Radio war verbreiteter. Dann in den Vierzigern, als ich Teenager war, ging man jedes Wochenende ins Kino – mit der ganzen Familie. Mein Dad ging etwa mit mir in »Sergeant York« [1941] und meine Eltern haben sich »Belvedere, das verkannte Genie« [1948] angesehen.

Man konnte mit der ganzen Familie gehen und musste nicht befürchten, etwas zu sehen, was man nicht sehen sollte.

Einmal ging ich mit meinen Eltern ins Kino, den Hauptfilm habe ich vergessen, aber als zweiter Film kam 40000 »Horsemen« [1948], ein australischer Import, und der war interessant: Sehr viel Action, und ständig sagten sie »Damn!« und »Hell!«, was damals richtig schockierend war. Schließlich stand meine Mutter auf und zog mich fort: »Kommt, das müssen wir uns nicht antun.« Ich sagte: »Hey, ich will das aber sehen.« Ich war schwer enttäuscht und ging später noch einmal allein hin.

Du zählst noch nicht zum alten Eisen in Hollywood.

Hoffentlich nicht.

Dennoch hast du für »Million Dollar Baby« ein viel kleineres Budget als bei Filmen wie »Space Cowboys« [2000] bekommen.

Für »Space Cowboys« brauchten wir Spezialeffekte, was die Kosten automatisch hochtrieb. Trotzdem war es kein 100-Millionen-Dollar-Film.

Du liebst es, schnell, effizient, mit knappen Mitteln zu arbeiten, alles im bescheidenen Rahmen zu halten.

Ich mag das Gefühl, dass ich irgendwo hin will. Wenn du einen Film siehst – dein Film »Die letzte Vorstellung« [1971] ist ein gutes Beispiel –, der aus scheinbar gar nichts sehr viel macht, ist das immer ein großes Vergnügen. Ich muss keine 40000 Kavalleristen über die Leinwand jagen. Es kommt auf die guten Darsteller an, die guten Storys, die Art zu drehen. Ich denke da an den Cowboy-Darsteller Ben Johnson, mit dem ich viel gearbeitet habe: Er hatte so eine Präsenz, weil er keine Ausbildung hatte und nichts Theatralisches, er hat sich in die Rolle eingefühlt und einfach losgelegt. Ich weiß noch, in »Hängt ihn höher« [1968]: Er musste kommen und mich abschneiden. Und wie er das gemacht hat! Er kam so gut rüber, aber reden wollte er nicht. Dafür ist er gern geritten.

Der Film beginnt mit seinem großen Auftritt am Ufer.

Das ist ein gutes Beispiel für meine Sicht auf die Dinge: Mal hält man sich an einen Schauspieler, der versucht, jeden Take genauso klingen zu lassen, als würde ihm der Text zum ersten Mal über die Lippen kommen, mal ist es auch schön, wenn ihm der Text wirklich zum ersten Mal über die Lippen kommt.

Woher weißt du, ob der erste Take gut ist?

Das hab ich im Gefühl.

Also bist du auch bei den Einstellungen spontan. Notierst du dir überhaupt Regieanweisungen?

Na ja, ein bisschen brauche ich die zur Sicherheit. Aber ich verwende auch Takes, die ich nicht im Ganzen mag, sondern nur Teile davon. Nach den Aufnahmen zu »Die Brücken am Fluss« [1995] zeigte ich Meryl Streep den Rohschnitt, und sie sagte: »Großer Gott, du hast ja alle meine Fehler mit drin!« Ich sagte: »Ja, stimmt. Aber wenn du das machst, sind es keine Fehler, sondern kleine Extras.«

Was meinte sie? Kleine Versprecher?

Wenn sie ein bisschen neben dem Text war. Manchmal sorgen die kleinen Fehler dafür, dass der Film echt wirkt. Wie stellt man Natürlichkeit her, wenn man die Szenen probt? Wenn man alles arrangiert und alles so dreht, wie man es haben wollte? Da fällt mir ein, in »Ein wahres Verbrechen« hat meine Tochter mitgespielt, sie war da noch klein und spielte auch meine Tochter, und es gab eine Szene, wo sie hinfällt, sich wehtut und anfängt zu weinen. Ich dachte: Wie wird sie das hinkriegen? Sie hat keine Ausbildung. Doch gegen Abend, als sie übermüdet war, stieß sie sich irgendwo an und fing an zu weinen. Der Kameramann hatte seine Steadycam dabei, und ich sagte zu ihr: »Okay, bleib da stehen.« Ich ging zu ihr und tröstete sie wie im wirklichen Leben. Es war eine Improvisation, genau das war’s. Später dann hatte ein kleines schwarzes Mädchen eine Szene, in der sie zusammenbrechen sollte: Ihr Vater ist im Gefängnis und eine Frau soll sie trösten. Es hieß, wir können die Szene nicht drehen, sie habe sich am Wohnwagen gestoßen. Also sagte ich: »Bringt sie her.« Sie kommt rein, heult wie ein Schlosshund und ich sage: »Du Arme! Aber es wird schon werden«, und den Darstellern sagte ich, sie sollten sie trösten, wie es in der Szene geplant war. Das Mädchen war eine erfahrene Kinderdarstellerin, aber ihr Weinen wäre gespielt gewesen. Auf diese Weise spielte sie nicht. Der Kameramann hatte die Steadycam dabei, ich sagte: »Komm her, wir brauchen hier eine winzige Einstellung.« Dann Schnitt zum Vater – die Betroffenheit beim Anblick seiner Tochter. So haben wir das zusammengebastelt. Als würde man andere Noten als die vom Blatt spielen. So wie in dem Song »Body and Soul«. Alle waren immer enttäuscht, wenn Coleman Hawkins »Body and Soul« spielte, weil es anders klang als auf der Platte – er spielte es jedes Mal anders. Manchmal muss man improvisieren, bestimmte Zufälle nutzen. Wenn sich jemand wirklich etwas antut, macht man das natürlich nicht. Aber meine Tochter war nur ein bisschen übermüdet.

Du liebst den Jazz, das Improvisierte…

Stimmt.

Faszinierend an deiner Karriere ist auch, dass du dich meist an die Genres gehalten hast. Alles lebt davon, wie du es machst, nicht davon, was du machst. Wie beim Improvisieren eines Standardsongs.

Ich glaube, man könnte einen ganzen Film improvisieren, trotzdem mag ich die Struktur der Grundmelodie, also das Drehbuch. Aber das Drehbuch ist für mich nicht in Stein gemeißelt, mal abgesehen von den dramatischen Eckpunkten, die man befolgen muss. Ich weiß noch, bei Meryl sagte ich: »Versuchen wir’s mal ohne.« Und wir drehten gleich bei der Probe. Außer ein paar Metern Film gab es nichts zu verlieren. Gegen Ende der Aufnahmen, in den letzten paar Wochen, war sie es, die mich fragte: »Wollen wir gleich die Probe drehen?« Ich sagte: »Na bitte, versuchen wir’s!« Schlimmstenfalls kommt eine Passage, die nicht funktioniert oder verloren geht, die irgendwie falsch ist, aber vielleicht enthält sie eine Szene, die einfach fabelhaft ist, die wirklich stimmt.

In einer Szene von »Die Brücken am Fluss« hast du geweint – das erste Mal, dass du so etwas tust.

Na ja, der Held halluziniert irgendwie und erzählt Morgan Freeman, dass er Gespenster sieht – all die Gespenster, die ihn verfolgen. Auch bei »Die zweite Chance« [Regie Wolfgang Petersen] muss der Bodyguard erzählen, wie Kennedy vor seinen Augen ermordet wird, und das nimmt ihn mit.

Steht der Film ein bisschen in der »Dirty Harry«-Tradition, obwohl der Held ein Geheimdienstler ist?

Eher nicht. Die Rolle basiert ja auf dem authentischen Fall des Bodyguards, der auf das Auto kletterte, als Kennedy erschossen wurde. Daraus hat sich die ganze Story entwickelt. Eine Menge Leute, die dabei waren, sind hinterher in Ruhestand gegangen. Obwohl sie hilflos waren, hatten sie das Gefühl, versagt zu haben. Ich spiele einen, der kurz vor der Pensionierung steht – oder schon pensioniert sein sollte –, als er plötzlich diesem Verrückten in den Weg läuft, der den Präsidenten ermorden will und gerade auf dieses Katz-und-Maus-Spiel abfährt. Es war eine nette Story.

Und gut durchdacht.

Hat mir Spaß gemacht, richtigen Spaß.

Sagst du dir jedes Mal, wenn du einen Film drehst: Das wird mein bester?

Ich mache es jedes Mal so gut, wie ich kann. Unter den Filmen, die am wenigsten gemocht werden, sind wahrscheinlich einige meiner liebsten.

Begreifst du die verschiedenen Ehrungen und Preise, die dir im Lauf der Jahre zuteil wurden, als Bestätigung?

Na ja, Preise freuen mich schon. Aber wenn einer sagt: »Hier, ich will Ihnen das überreichen«, sagst du danke, hängst es dir irgendwo hin und das war’s. Ich meine, es ist schon nett, aber im Hinblick auf die Karriere hat es nichts zu sagen. Höchstens, dass du dir sagst: Mein Gott, das hab ich alles gemacht? Manchmal zeigt einer eine ganze Serie von Filmausschnitten, etwa im American Film Institute oder im Lincoln Center, und du sagst: »Mann Gottes, so viele Filme habe ich gemacht! Ist es die Möglichkeit?« Aber so denkt man nicht. Man fängt den nächsten Film an.

Du denkst nicht ans Aufhören, oder?

Als Schauspieler wollte ich aufhören.

Tu’s nicht.

Nein. Aber gedacht daran habe ich schon. Als ich »Mystic River« drehte, dachte ich, das ist sehr angenehm.

Nur Regie zu führen und nicht zu spielen?

Ja. Und es ist angenehm, mit anderen Leuten zu arbeiten und sie zu casten – ich hatte eine gute Besetzung. Wenn mich da jemand gefragt hätte, hätte ich gesagt: »Ich hab genug gespielt.« Aber dann schickte mir Al Ruddy das Skript von »Million Dollar Baby« und ich dachte: Ich mag den Mann, den möchte ich gern spielen. Mit all den Problemen, die er hat.

Du bist viel zu jung, um aufzuhören.

Ich habe das Glück, ein kleines Kind zu haben. Das hält mich jung. Als Vater einer achtjährigen Tochter muss man eben jung sein. Du kannst nicht den Großvater machen und sagen: »Nun, Kinder, geht mal zurück zu euren Eltern.« Aber mir gefällt das sehr, weil ich ein viel besserer Vater bin als, sagen wir, vor dreißig Jahren. Meine dreißigjährigen Kinder würden mich jetzt gern als Vater haben. Jetzt bin ich wenigstens präsent.

Du hast ein enormes Selbstvertrauen, sonst hättest du das alles nicht geschafft – das heißt, in gewisser Weise weißt du, dass du gut bist.

Ich glaube, einiges Gute ist mir im Lauf der Jahre gelungen. Wenn ich so zurückblicke, denke ich an den Dialog in »Weißer Jäger, schwarzes Herz«, wo ich John Huston spiele, und der Drehbuchautor sagt zu ihm: »Sie sind ein zynischer Dies und Das«, und Huston antwortet: »Ich werde als armer Schlucker krepieren, in irgendeiner Klitsche, und ich hab vier, vielleicht fünf gute Filme gemacht. Sie benennen einen Academy Award nach mir, aber verliehen wird er immer an die Falschen.« Was für ein Satz, dachte ich. Da spricht sich einer jegliche Zukunft ab – und hört trotzdem nicht auf. Und wie Recht er hat: Es muss ja nicht eine Klitsche sein, aber es reicht, wenn man zurückblicken und sagen kann: Ich hab ein paar gute Filme gemacht und hatte eine gute Karriere. Ich hab niemandem wehgetan, und Teufel noch mal, ich bin nicht über mich selbst gestolpert – das ist gut, wenn man das von sich sagen kann. Kann man mehr verlangen? Wenn du stolz bist auf deine vielen Oscars an der Wand, dann bist du wirklich alt.

Aber du kannst doch wirklich auf manches stolz sein.

Klar. Du machst ein paar Sachen, die nicht funktionieren, und ein paar Sachen, die gut werden. Aber die Hauptsache ist, dass du jedes Mal dein Bestes gibst. Vielleicht würde ich heute manches anders machen; bei Rollen, die ich in jüngeren Jahren gespielt habe, würde ich heute so vieles besser machen. Aber vielleicht könnte ich’s nicht. Vielleicht würde ich’s heute schlechter machen. Oft habe ich überlegt, was wäre, wenn ich einen 35 Jahre alten Film noch einmal drehen würde, sagen wir »Sadistico«. Könnte sein, dass ich ihn nicht mehr so hinkriege. Vielleicht mit einer besseren Technik, aber nicht im selben Geist wie damals. Ich hätte nicht mehr die Naivität, weil ich die Sache mit Abstand sehe, anders über das Mädchen denke, anders über den DJ.

Es gibt eine Zeile in dem Stück »Cyrano de Bergerac«: »Wenn mir ein Vers gelingt, der so singt und klingt, dass mir seine Melodie gefällt, mache ich mich tausendmal bezahlt.«

Das gefällt mir. Ich glaube, ich habe sehr viel Selbstvertrauen. Es musste mir erst zuwachsen wie jedem anderen. Wenn mir das verloren ginge, würde ich’s nicht schaffen.

Gibt es ein Gleichgewicht zwischen Selbstvertrauen und Arroganz?

Absolut. Ein Freund von mir sagt, wenn er über einen redet, der zu viel Selbstvertrauen hat: »Er ist nicht mit Selbstzweifeln geschlagen.« Jeder hat ein gewisses Maß an Selbstzweifeln, aber man trifft auch Leute, die gern ein arrogantes Selbstvertrauen an den Tag legen.

Vielleicht ist es Unsicherheit.

Wer weiß, was alles dahinter steckt. Ich tue nicht so, als hätte ich keine Selbstzweifel, vielleicht weil in mir immer noch der introvertierte Junge aus Oakland steckt. 1972 wurde ich gebeten, den Oscar für den besten Film zu überreichen. Ich sagte nur deshalb zu, weil ich dachte, Al Ruddy kriegt den Preis für den »Paten«, und das stimmte auch. Aber als ich dort war, kam Academy-Präsident Howard Koch auf mich zu: »Charlton Heston ist ausgefallen, Sie müssen nach vorn und die Eröffnungsansprache verlesen.« Ich sagte: »Das kann ich nicht.« Meine damalige Frau drängte mich: »Klar kannst du das.« Ich – flüsternd zu ihr: »Halt verdammt noch mal die Klappe!« Und er: »Kommen Sie schon, Clint.« Er war der netteste Mensch der Welt, und er sagte: »Sie müssen mir aus der Patsche helfen.« Ich sagte: »Wo steckt denn Gregory Peck oder eine andere verdiente Größe? Ich bin viel zu jung dazu.« Er: »Hier ist das Manuskript mit der Ansprache von Heston. Gehen Sie einfach nach vorn und lesen Sie es vor.« Und natürlich ist es nicht einfach ein Begrüßungswort, es ist die reinste Moses-Parodie. Ich sagte: »Verdammt noch mal, ich bin doch nicht Moses! Charlton Heston ist Moses, ich nicht!« Koch sagte: »Lesen Sie einfach das Manuskript ab.« Kurz und gut, ich musste es machen. Live. Ohne Probe. Ich versuchte, vom Teleprompter abzulesen. Aber der ruckte auf- und abwärts. Ich hab die Sache völlig versiebt und kriegte Lacher – weil ich so schlecht war. Wenn dreihundert Schauspieler gefragt werden, wer von ihnen die Eröffnungsrede halten will, bin ich der Letzte aus der ganzen Filmbranche, der sich freiwillig melden würde.

Der Letzte aus dem ganzen Showbusiness?

Hör mir mit dem Showbusiness auf! Die Sache hat mich fast umgebracht. Danach ging ich hinter die Bühne und Koch schwärmte: »Ich bin Ihnen ja so dankbar!« Ich sagte: »Howard, Sie sind ein Prachtkerl. Ich komme nie wieder in diese verdammte Show!« Zum Glück musste ich wieder hin, aus anderen Gründen, doch das war viele Jahre später.

Aber ich erinnere mich. Du warst bezaubernd 1972.

Ich ging zum Kellner und sagte: »Haben Sie ein Bier?« Der sagte: »Klar, für Sie habe ich alles.« Er stellte mir ein Sixpack hin und ich – bum, bum, bum! – habe alle gekippt, so wütend war ich nach der Rede. Oft habe ich gedacht: Wie kommt es, dass ich, der junge Bursche aus Oakland, der alles lieber täte als das, sich vor achtzig Millionen Zuschauern hinstellt und sich zum Affen macht?

Das hast du doch gar nicht!

Mir kam es so vor. Weil ich die Rede nicht so gelesen habe, wie sie hätte sein sollen. Und dann passiert noch Folgendes: Heston kommt rein, ohne zu wissen, dass ich seine Rede schon gehalten habe, und fängt von vorn an. Die Leute müssen die ganze Rede noch einmal hören, und sie war lausig, selbst für seine Verhältnisse, aber wenigstens war sie auf ihn zugeschnitten. Das war so ein Moment, wo ich dachte: Warum zum Teufel bist du Schauspieler geworden?

Warum zum Teufel bist du Bürgermeister von Carmel geworden? Ich hatte mich über die damalige Stadtverwaltung ein paar Mal geärgert. Also ging ich zu einer Gruppe von Leuten und sagte, ich würde gern für ein paar Kandidaten spenden. Als wir beim Wein zusammen saßen, meinte einer dieser Verrückten: »Warum kandidieren Sie nicht selbst, Clint? Die ganze Stadt würde in Fetzen fliegen.« Ich sagte, ich will nicht, dass die Stadt in Fetzen fliegt. Sie meinten, ich könnte für den Stadtrat kandidieren, der für vier Jahre gewählt wird, oder für den Bürgermeister, der für zwei Jahre gewählt wird. Also entschied ich mich für den Bürgermeister und dachte, es wird sowieso nichts draus. Nun, aus irgendwelchen Gründen fanden es alle spannend, dass ich Bürgermeister einer Kleinstadt an der kalifornischen Küste werden wollte.

Hast du wirklich zwei Jahre lang pausiert?

Nein, ich hab in meiner Bürgermeisterzeit ein paar Filme gemacht – »Bird« und »Heartbreak Ridge«.

Der Job hat dich nicht behindert?

Nein. »Bird« wurde fast vollständig in Kalifornien gedreht. Ich musste hin und wieder mitten im Dreh zu einer Ratssitzung. Dann flog ich eben kurz mal nach Carmel.

Hat das Amt dir Spaß gemacht?

Damals schon. Aber ich würde es nicht wieder tun, weil es eine Riesenmenge Arbeit bedeutet.

Und eine Menge Bürokratie?

Unendlich viel Bürokratie. Und jede Entscheidung macht die einen glücklich und die anderen unglücklich. Aber einer der wenigen Vorzüge der Filmbranche ist es ja, dass man gewohnt ist, Kritik einzustecken. Alles, was du machst, gefällt jemandem oder auch nicht. Ich war also gut vorbereitet.

Die Filmbranche wäre ein gutes Training für Politiker.

Klar. Jemand sagt: »Du warst wieder mal ganz mies.« Und du sagst dir: Okay, das kennen wir schon, kümmere dich nicht drum, mach einfach weiter.

Du würdest also nicht noch einmal kandidieren?

Ich bin dafür zu abgeklärt.

Davon merke ich nichts. Erzählst du mir mal die Geschichte von dem Mann, der beinahe auf dich gestürzt wäre?

Wir drehten »Der Anfänger« in Downtown L. A. Manchmal sitzt ein kleiner Schutzengel auf deiner Schulter. Wir standen vor dem Haus, dem höchsten Wolkenkratzer von L. A., die Fenster wurden gerade geputzt. Wir hatten den ganzen Tag gedreht, ich brauchte nur noch eine Einstellung vom Eingang und stand dort mit dem Cop, einem Riesenkerl. Ich blickte hoch und sagte: »Die putzen da oben die Fenster. Meinem Onkel haben Fensterputzer in San Francisco mal einen Schraubenzieher auf den Kopf fallen lassen.« Er kam mit einer Gehirnerschütterung ins Krankenhaus. Ich war noch klein und besuchte ihn dort – für ein Kind war so eine Geschichte natürlich eine Sensation. Jedenfalls fällt sie mir ein, als ich hochschaue, und ich sage zu dem Cop: »Don, gehen wir lieber beiseite…« Ich glaube, ich ging drei Meter weiter, und bums, schlug der Mann genau dort auf, wo wir gestanden hatten. Wären wir dort geblieben, wären wir sofort tot gewesen.

Du musst einen Schock bekommen haben.

Wir standen beide wie vom Donner gerührt. Dann schrie ich dem Requisiteur zu: »Hol ein paar Decken, damit wir ihn zudecken können.« Der gesamte Verkehr war ja zum Erliegen gekommen. Frauen stiegen aus den Autos und kreischten aus Leibeskräften, die Leute drehten durch. Das war einer dieser Momente, wo man um Haaresbreite …

Bist du ein Instinktmensch?

Ja, ich habe einen Instinkt für Gutes, manchmal auch für Negatives. Meine Karriere war ziemlich ungewöhnlich, wenn man genauer betrachtet, wie sie gelaufen ist. Zumindest wie sie anfing. Mit einem Regisseur nach Italien zu gehen, der zuvor nur einmal Regie geführt hatte [Sergio Leone], und aus einem ziemlich obskuren B-Movie [»Für eine Handvoll Dollar«, 1964] einen Erfolg zu machen, das ist schon was. Damals war es etwas Besonderes.

Du hast es immer geschafft, die Gegebenheiten zu deinem Vorteil zu nutzen – mit viel Glück oder Instinkt. Hast du mal darüber nachgedacht?

Es ist einfach so gekommen. Ich habe im rechten Moment zugepackt. Hätte ich lange überlegt, wäre eine falsche Entscheidung gefallen.

Du bist deinen Impulsen gefolgt.

Stimmt. Ich war vor dem Leone-Film nie in Italien gewesen und dachte: Warum eigentlich nicht? Für einen jungen Kerl, der noch nie in Europa war, ist das eine Chance. Und wenn der Film floppt, habe ich ohnehin nichts versäumt.

Das Schicksal entscheidet.

Einmal besuchte ich einen Kurs bei Universal Pictures, zu dem Marlon Brando kam, und ich hab mit ihm geredet. Wir hatten uns nicht viel zu sagen, aber fast alles, was mit ihm passierte, führte er auf den Einfluss von Stella Adler, seiner Lehrerin, zurück. Das war in den Fünfzigern, auf dem Höhepunkt seines Ruhms.

Er hat seinen Erfolg nicht zu seinem Vorteil genutzt.

Stimmt. Er hat nicht mit seinem Pfund gewuchert.

Er hat gegen sich selbst gewütet.

Brando hat es als Schande empfunden, Schauspieler zu sein. Aber dieser Selbsthass hat ihn zu einer interessanten Figur gemacht. Jedes Mal, wenn er aus der Garderobe kam und auf den Set ging, tuschelten alle: »Das ist Marlon Brando.« In der Anonymität hätte er sich wahrscheinlich wohler gefühlt. Aber weil er eine Zeit lang der absolute Spitzenstar war, hatte er große Schwierigkeiten.

Seit vierzig Jahren bist du ein Star. Macht dich das in gewisser Weise befangen?

Mir ist bewusst, dass mich die Leute anders sehen – als jemanden sehen, den sie aus seinen Rollen kennen.

Aber siehst du dich selbst auch anders? Wie vermeidest du es in der Öffentlichkeit, ständig auf die Blicke zu achten?

Man gewöhnt sich daran, nach einer Weile. Wenn die Leute auf dich zukommen, dies und das sagen, ich weiß nicht – das wird zu einem Teil deines Lebens. Und es ist kein angenehmer Teil. Ich wäre viel lieber anonym. Ideal wäre es, für seine Arbeit anerkannt zu werden, dann einen Strich zu ziehen und ein ganz normales Leben zu leben.

Dir passiert es nie, dass du auch im Privatleben schauspielerst? Kaum. Leben ist Leben, Spiel ist Spiel. Wenn man das Leben zum Spiel macht oder umgekehrt, das würde mich überfordern.

Glaubst du, dass Filme die Kraft zur Veränderung haben – der Menschen, der Gesellschaft? Dass sie die Dinge zum Besseren oder Schlechteren wenden?

Ich weiß nicht, ob sie etwas ändern können, aber sie können einen Eindruck hinterlassen. Einmal sprach ich mit Alfred Hitchcock – das einzige Mal, dass ich ihn traf, es ging um ein Filmprojekt. Natürlich war ich aufgeregt. Wann trifft man schon einen der größten Regisseure überhaupt? Und ich redete klug daher, über die Einstellungen in »Vertigo«, bis er mich unterbrach und ganz freundlich sagte: »Clint, mein Lieber, es ist nur ein Film.« Okay, dachte ich, es ist nur ein Film. Er sagte es so, als würde ich viel zu viel aus der Sache machen. Wenn ich ihn richtig verstanden habe, geht es nicht darum, Krebs zu heilen, Herzkrankheiten oder irgendwelche anderen Menschheitsgebrechen – es geht nur um Unterhaltung. Dennoch hat die auf manche Menschen eine Wirkung, befreit sie von einer Depression – oder treibt sie in die Depression, je nachdem.

Oder reißt sie aus dem Alltagstrott.

Ja. Nimmt sie mit auf eine kleine Reise. Aber man darf nicht zu viel draus machen. Bei meiner ersten Rede als Bürgermeister im Stadtrat sagte ich: »Nehmen wir unsere Arbeit ernst, aber um Gottes willen nicht uns selbst. Davon hat es in letzter Zeit zu viel gegeben.« Ich, der Schauspieler, ermahne die Leute, sich nicht so ernst zu nehmen. Einfach absurd.