SZ-Magazin: Herr Freeman, es gibt Plakate zu Ihrem neuen Film, auf denen sieht man Ihr Gesicht groß in der Mitte – die Kollegen Harry Connick jr., Kris Kristofferson und Ashley Judd dagegen klein am Rand. Was halten Sie davon?

Morgan Freeman: Ist in Ordnung so. Wieso fragen Sie?

Im Jahr 2011 wundert sich darüber niemand, aber als Sie Mitte der Fünfzigerjahre davon träumten, Schauspieler zu werden, war es undenkbar, dass ein Afroamerikaner der Star eines Films sein könnte, der wochenlang die Kinohitparade anführt.

Nennen Sie mich bitte nicht Afroamerikaner, ich bin Amerikaner.

Sie sehen da keinen Unterschied?

Ich denke, dass die Schwarzen in Amerika es sich zu leicht machen, wenn sie den Weißen die Schuld an ihrer schlechten Lage geben. Vieles hängt im Leben davon ab, wie viel du selbst wagst. Amerika zelebriert noch immer den »Black History Month«. So ein Quatsch! Es gibt keine schwarze Geschichte, es gibt nur die eine amerikanische Geschichte.

Haben Sie immer schon so gedacht?

Nein, das musste ich auch erst lernen. Bei uns in Mississippi, wo ich aufgewachsen bin, galten zwei Regeln: Die Weißen sind schlecht, weil sie die Schwarzen hassen. Die Schwarzen sind schlecht, weil sie nutzlos sind.

Wann haben Sie gemerkt, dass diese Regeln nicht unbedingt gelten?

Ziemlich früh, in der Schule. Mit neun stand ich zum ersten Mal auf der Bühne, mit zwölf gewann ich einen Wettbewerb als bester junger Schauspieler in Mississippi.

Wann war das – ungefähr 1949?

Korrekt.

Damals galt noch: »Separate but equal«, die Rassen lebten und lernten getrennt voneinander. Das heißt, Sie waren der beste schwarze Schauspieler, oder?

Wenn Sie so wollen, ja. Aber in Mississippi lebten ja viel mehr Schwarze als Weiße! Ich hatte also große Konkurrenz. Viele, sehr viele von uns stammten von Sklaven ab.

Sie auch?

Ich habe den Stammbaum nur bis zur Urururgroßmutter verfolgt. Sie war Sklavin in Virginia. Aus der Zeit kommt übrigens auch mein Name: Viele befreite Sklaven nahmen diesen Namen an. Sie wurden auf irgendeinem Amt gefragt: »Wie heißt du?« – »Tom.« – »Und weiter?« »Nur Tom.« – »Okay, dann heißt du ab jetzt Tom Freeman.«

Sie sind 1937 geboren und wuchsen auf als Sohn einer armen schwarzen Südstaaten-Familie – wie sah Ihre Kindheit aus?

Ach, wir gehörten nicht mal zu den Ärmsten, weil meine Mutter Lehrerin war, aber oft wurden auch wir nicht satt. Meine Schwester und ich wohnten zeitweise bei unserer Oma.

Damals wurden in Mississippi manchmal noch Schwarze gelyncht. Hatten Sie Angst?

Es lag immer eine seltsame Anspannung in der Luft. Mal hörten wir, dass ein Laden brannte oder jemand verprügelt wurde oder dass der Ku-Klux-Klan wieder marschierte. Dann hatten die Erwachsenen Angst, aber wir Kinder begriffen ja gar nicht, was vor sich ging.

Hatten Sie weiße Freunde?

Nein. Erst als wir später nach Chicago zogen, kam ich in Kontakt mit weißen Kindern.

»Ich hasse Weihnachten bis heute«

Zu der Zeit, Ende der Vierzigerjahre, strömten Millionen schwarze Familien nach Norden, in der Hoffnung, fair behandelt zu werden.

In Chicago wollte mein Vater als Friseur arbeiten. Aber er soff, daran zerbrach unsere Familie. Wir lebten in der South Side, ich habe eine ganze Menge gefährliche Typen kennengelernt – und stand kurz davor, auf die schiefe Bahn abzuschmieren.

Wann wurde Ihnen klar, dass Sie diskriminiert werden?

In der Highschool mit 14, 15 stellst du plötzlich fest, dass Dinge passieren, die du nicht erklären kannst, die ungerecht sind, die deine Entwicklung behindern.

Ihre schlimmste Erinnerung?

Gar nicht mal so sehr der alltägliche Rassismus. Mich hat die Situation unserer Familie mehr beschäftigt. Ich hasse Weihnachten bis heute, weil es damals immer trostlos war. Keine Geschenke, manchmal nicht mal Essen.

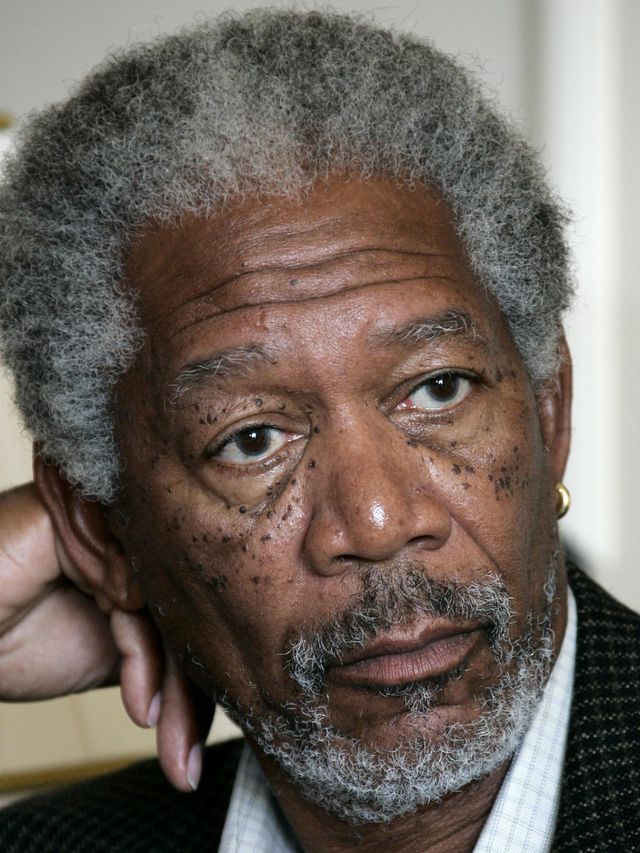

Morgan Freemans Karriere nahm erst relativ spät Fahrt auf; er war schon Mitte dreißig, als er seine erste größere TV-Rolle erhielt. Vorher hatte er sein Glück unter anderem bei der Armee versucht. Heute zählt er zu den erfolgreichsten Schauspielern Hollywoods, er gibt meistens den klugen alten Mann - für seine Rolle in Clint Eastwoods Film Million Dollar Baby wurde er 2005 mit dem Oscar ausgezeichnet. In wenigen Tagen kommt der Film Mein Freund, der Delfin ins Kino; Freeman spielt darin einen Spezialisten, der ein leidendes Tier rettet.

Waren Sie gut in der Schule?

Die siebte Klasse musste ich wiederholen, weil wir zu oft umgezogen waren. Aber danach war ich einer der Besten meiner Klasse, meine Bildung ist solide.

Schwarze Lehrer, schwarze Schüler?

Ich habe 1955 meinen Abschluss gemacht. Ein Jahr zuvor hatte der Oberste Gerichtshof die Rassentrennung aufgehoben. Das stellte unser Leben auf den Kopf. Plötzlich durften wir aus denselben Trinkbrunnen trinken wie die Weißen, dieselben Restaurants besuchen und Toiletten benutzen.

Mussten Sie bis dahin im Bus für Weiße aufstehen?

Aber natürlich.

1955 weigerte sich Rosa Parks in einem Bus in Alabama aufzustehen und provozierte einen nationalen Skandal, der die Bürgerrechtsbewegung um Martin Luther King jr. befeuerte. Wie nahmen Sie das wahr?

Ich nahm es nicht nur wahr, ich zog Konsequenzen! Nachdem Rosa Parks den ersten Schritt getan hatte, setzten wir alle uns im Bus, wohin wir wollten.

Wann wussten Sie, dass Sie Schauspieler werden wollten?

Ich spielte mit 13 in Schulaufführungen mit und entwickelte bald Ehrgeiz, ich wollte die Hauptrollen. Als Schüler war ich ganz gut, nach meinem Abschluss wurden mir weiterführende Stipendien angeboten. Aber nur an Provinzschulen, und da beschloss ich, dass meine Zukunft in Hollywood liegen sollte.

Damals waren alle Filmstars weiß. Wie kamen Sie auf die Idee, dass Hollywood einen Platz für Sie haben könnte?

Sidney Poitier und Harry Belafonte drehten Mitte der Fünfzigerjahre ihre ersten Filme. Es gab auch die schöne Dorothy Dandridge, die talentierter war als Marilyn Monroe oder Liz Taylor, aber in ihren besten Jahren als Schwarze arbeitslos. Frauen hatten es schwerer als Männer, obwohl Hatti McDaniel 1940 einen Oscar gewonnen hatte. Ich dachte: Wenn Poitier es kann, kann ich das auch. Aber ich bin dann erst mal in eine ganz andere Richtung marschiert: Wie viele Männer ohne Geld ging ich in den Fünfzigerjahren zum Militär. Zur Air Force.

War da gerade Krieg?

Nein, der Koreakrieg war schon vorbei. Ich wollte fliegen, aber die ließen mich nicht, keine Ahnung, wieso, ich landete beim Radar. Das war aber auch nicht das Richtige, also verschwand ich da bald wieder – und kam Ende 59 tatsächlich nach Hollywood.

Das hört man oft: »Ich ging nach Hollywood.« Aber so einfach ist das ja nicht. Wie verbrachten Sie die erste Nacht dort?

Ich hatte Geld gespart und ein Apartment gemietet.

Wo?

Im Crenshaw District, Los Angeles, weit weg von Hollywood. Ich hatte kein Auto. Es gab keine Busse. Also bekam ich auch keinen Job. Trotzdem registrierte ich mich bei der Gewerkschaft Negro Actors Guild. Half aber auch nichts. Ich war bald pleite. Ich hungerte.

»Es war Schicksal: Der Aktenjob sollte mir zum Durchbruch verhelfen«

Was haben Sie getan, um zu überleben?

Ab und zu Reis gegessen.

Wie fanden Sie Ihren ersten Job?

Das Los Angeles Community College suchte einen Aktenträger. Nach sieben oder acht Monaten konnte ich mir ein Auto leisten – in L. A. bist du ohne Auto kein Mensch. Du kannst keine Partys besuchen, kriegst keine Jobs und keinen Sex. Es war Schicksal: Der Aktenjob sollte mir zum Durchbruch verhelfen.

Wie das?

Ich lernte da Leute kennen, die mir Kontakt zum Pasadena Playhouse verschafften, eine Schauspielschule, die auch Schwarze nahm. Ich lernte, mich zu bewegen, zu sprechen, ich nahm sogar Französischunterricht! Bald wurde klar, dass Sprache und Stimme meine Stärken sind.

Deswegen sprechen Sie heute so ziemlich jeden Tierfilm, der ins Kino kommt.

Tja, meine Stimme scheint zu Tierfilmen zu passen.

Was passierte dann?

Ich ging nach New York – Zeitverschwendung. Da ging nichts weiter. Fünf Monate später landete ich in San Francisco, wo ich mich in ein Amateurtheater reinquatschte. Ich machte den Hausmeister und durfte manchmal auftreten. In einer Produktion, Little Mary Sunshine, sollte ich allerdings einen Indianer spielen, der die amerikanische Flagge schwenkt. Ich weigerte mich, prompt schmiss mich die Chefin raus.

Sie hatten Ihren Stolz.

Eher ein zu großes Selbstbewusstsein. Eine Woche später arbeitete ich als Postbote, sparte ein paar Dollar und zog wieder nach New York, wo ich vier Jahre lang Autos wusch.

So richtig in Schwung ist Ihre Karriere also nicht gekommen. Immerhin – 1964 durften Sie zum ersten Mal wählen.

Die Lage der Schwarzen hatte sich mittlerweile verbessert. Die neuen Bürgerrechtsgesetze von 64 waren der endgültige Sieg für Martin Luther Kings Bewegung. Und das wirbelte auch die Unterhaltungsindustrie durcheinander, endlich bekamen mehr schwarze Schauspieler Chancen. Es dauerte dann nur noch zwanzig Jahre, bis ich Filmstar wurde.

Gab es einen entscheidenden Moment in Ihrer Karriere?

1966 jobbte ich in einer Reiseagentur und verstand mich gut mit der Chefin. Weil ich mein Leben als erfolgloser Schauspieler satthatte, fragte ich, ob ich in ihrer Firma aufsteigen könne. Sie verneinte, ich dachte erst, meine Hautfarbe sei der Grund. In Wirklichkeit hatte sie nur Angst, dass ich sie im Stich lasse, sobald ich doch noch eine Rolle bekomme. Dabei wäre ich glatt geblieben. Hätte sie mich angestellt, würde ich bis heute Reisen verkaufen.

Wann haben Sie die Chefin im Stich gelassen?

Kurz darauf. Das Stück hieß The Niggerlovers, handelte von der Bürgerrechtsbewegung und war ein Hit. Darauf bekam ich eine Rolle bei einer TV-Show für Kinder, The Electric Company, bei der ich in 780 Episoden auftrat. In den Siebzigern litt ich zum ersten Mal nicht unter Geldsorgen.

Aber unter Alkoholsorgen.

Das muss ich von meinem Vater geerbt haben, der mit 47 an Zirrhose starb. Ich war kein Säufer, aber nachdem ich ein paarmal auf der Straße aufgewacht bin, habe ich mein Leben geändert.

Und ab den Achtzigerjahren lief es endlich richtig gut für Sie.

Ja, da hatte sich die Lage der Schwarzen im Entertainment total verändert. Eddie Murphy, Michael Jackson, Magic Johnson, Richard Pryor, Bill Cosby – die weiße Mittelschicht verehrte schwarze Stars!

Heute gehören Sie auch in diese Reihe. Man hat allerdings manchmal das Gefühl, Sie spielen ständig Mandela oder Gott.

Meine Augen sind schuld. Die erwecken den Eindruck, ich sei weise und milde – darunter habe ich schon mit zwanzig gelitten.

Haben Sie einen Traum, der nicht wahr wurde?

Nein, meine kühnsten Träume haben sich erfüllt. Und heute wohne ich wieder in Mississippi. Weil es mir Kraft gibt, in der Heimat zu leben. Wenn man reich und berühmt wird, ist es gesund, sich dran zu erinnern, wo man herkommt.

Fotos: afp, ap