Du spinnst doch. Wie oft Harald Gasser das zu hören bekam: von der Genossenschaft, von der Beratungsstelle für Bergbauern in Bozen, von Köchen, vom Vater, von der Frau. 3,50 Euro für ein Kilo gelber Karotten, wenn orangefarbene Industriekarotten schon für 80 Cent zu haben sind? Wer ist bereit, 40 Euro für ein Kilo Yamswurzel zu bezahlen? Wie viele Köche trauen sich überhaupt, eine Knollige Platterbse zu kochen, die in großen Mengen das reine Gift ist für die Leber? Wie sollen sich all diese alten Gemüsesorten auf einem so einem kleinen Hof in den Bergen rechnen? Ohne Turbo-Milchkühe, ohne Subventionen, ohne Pestizide, ohne Maschinen, alles in Handarbeit auf Knien gesät und geerntet? Als Harald Gasser seine Karotten dann jahrelang auf den Kompost fuhr, heulend, statt sie einmal billiger herzugeben, hieß es dann: Jetzt spinnt er völlig.

Harald Gasser ist 37, schlank, zäh und stur. »Alle haben mir abgeraten, haben gesagt, das kann nicht funktionieren. Du bist zu teuer. Ich wollte es nicht glauben.« Nur einer meinte, die Idee mit dem alten Gemüse könne vielleicht doch aufgehen: Herbert Hintner, 57 und ebenso stur wie Gasser. Vor zwanzig Jahren war er der erste Sternekoch in Südtirol, der schon Kalbskopf kochte, als das Prinzip »regionale Küche« noch gar nicht erfunden war. Er machte dem Gemüsebauern Gasser vor zehn Jahren leise Hoffnung, gab ihm Tipps, welches Wurzelgemüse die Sterneküche gebrauchen könnte, kaufte ihm lilafarbene Karotten ab, obwohl auch er sie zu teuer fand, verkochte 150 Kilo von Gassers Tomaten in Nudelsauce, als es für den Gemüsebauern finanziell einmal ganz eng wurde. »Onkel des Gartens« nennt Gasser seinen ersten Kunden und Ratgeber: »Ohne Herbert hätte ich nicht begonnen und ohne seine Hilfe längst aufgegeben.«

Bis heute muss Harald Gasser eng kalkulieren und oft 16 Stunden täglich arbeiten. Seine Hände haben Risse in der Haut und Erde unter den Fingernägeln. Er fährt immer noch seinen ersten Fiat die engen Serpentinen zum Aspingerhof auf 900 Metern über dem Eisacktal hinauf, wo er mit seiner Frau Petra, die als Lehrerin arbeitet, den gemeinsamen Zwillingen und seinen Eltern lebt. Ab der Kalten Sophie, dem letzten Tag der Eisheiligen im Mai, sät und erntet Gasser den Sommer über, oft bis ein Uhr nachts, mit Stirnlampe. Dabei messen seine zwei Felder insgesamt gerade mal einen halben Hektar, fünfzig mal hundert Meter, und das Gewächshaus vor dem Kuhstall zehn Quadratmeter.

Aber man kennt ihn und sein altes Gemüse inzwischen. Köche aus ganz Südtirol kaufen bei ihm jetzt sogar die Knollige Platterbse. Christian Jürgens, der Drei-Sterne-Koch vom Tegernsee und Kolumnist des SZ-Magazins, bestellt vom Aspingerhof, und auch die ersten einfachen Gasthäuser leisten sich jetzt Gassers Gemüse. Fünf Gärtner hat er schon angelernt, hat ihnen – im Tausch gegen ihre zeitweilige, unentgeltliche Mitarbeit – vieles verraten von dem, was er sich in Jahren angelesen und bei seinen Experimenten im Beet herausgefunden hat. Dietrich Mateschitz, der Besitzer von Red Bull und reichste Österreicher, versuchte ihn anzuheuern, um zwei Gewächshäuser auf seiner privaten Fidschi-Insel zu bepflanzen. Aber Gasser wollte seinen eigenen Garten nicht vernachlässigen.

Die Menschheit ernährt sich heute von lediglich dreißig Gemüsesorten. Hunderte andere sogenannte alte Sorten wurden vergessen oder werden zumindest nicht mehr angebaut, weil ihr Geschmack aus der Mode kam oder ihre Ernte zu viel Mühe machte und sie zu teuer wurden – oder einfach weil man dachte, auf gelbe und violette Karotten zugunsten orange-farbener gut verzichten zu können. Harald Gasser pflanzt viele der verschmähten Gemüsesorten wieder an, weil ihr Geschmack oft exotisch ist und meistens viel intensiver als bei gängigem Gemüse. Der Knollenziest war bei den Germanen ein Heilkraut, mit der Zuckerwurzel hat man bis ins 15. Jahrhundert Kuchen gebacken, bis der billigere, heute übliche Zucker ihn vergessen machte. Zuckerwurzel schmeckt natürlich ungewohnt, nicht ganz so süß, aber eben auch aufregend.

Gasser hat sich über die Jahre eingelesen in die Geschichte alter Gemüsesorten. Seine ersten Samen bestellte er im Katalog des österreichischen Versandhändlers Arche Noah, der auf das Saatgut alter Gemüsesorten spezialisiert ist. Inzwischen tauscht Gasser mit Gemüsebauern aus Peru und Belgien, und er beauftragt Freunde, ihm Samen von Urlaubsreisen mitzubringen. Auch ein Kurierfahrer aus Bozen, ein Inder, musste ihm beim Urlaub in der Heimat einige Samen besorgen.

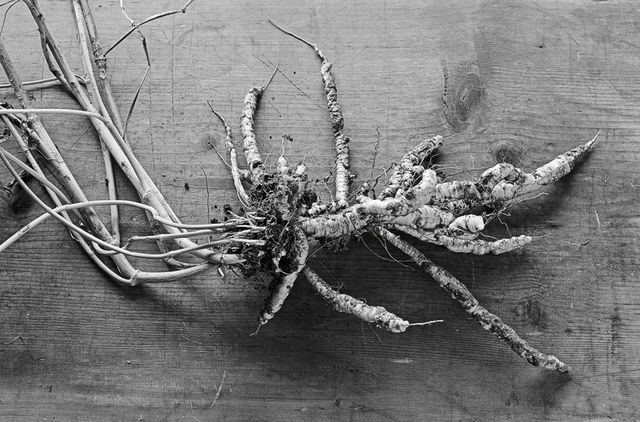

Man sollte erwähnen, dass einige der alten Gemüsesorten ganz schön hässlich sind. Auch deswegen hat es einige Zeit gedauert, bis die Köche ihre Hemmungen verloren haben. Eine Zuckerwurzel sieht immer vertrocknet aus und ein Knollenziest wie eine Handvoll Maden – bevor man ihn putzt und mit Zwiebel in Öl dünstet.

Gasser ist ein Gemüseflüsterer, er sagt: »Gemüse muss leben, auch nach der Ernte.« Pastinaken zum Beispiel reifen bei ihm vier Monate in Sandkisten nach, weil sie erst vor Ostern ihr volles Aroma und Süße entwickeln: »Vorher schmecken sie zu aggressiv.« Gassers wichtigste Pflanzregel lautet: Viele unterschiedliche Sorten in einem Beet, das macht mehr Arbeit, aber mindert das Risiko durch Schädlingsbefall. Wer zu wem wie gut passt, hält er in Excel-Tabellen fest. Grundsätzlich sind Gemüsesorten, die auf dem Teller harmonieren, auch im Garten gute Nachbarn, Tomaten und Basilikum etwa, aber zugleich gilt das Gegenteil: Gegensätze ziehen sich an, deswegen pflanzt Gasser Erdbeeren neben Knoblauch (mitunter baut er auch Herkömmliches an), und Pflanzen mit tiefen Wurzeln wie die Karotte gehören neben solche mit flachen Wurzeln wie rotem Mangold – es sei denn, Gasser will sein Gemüse unter Stress setzen, damit es nicht so hoch wächst, dafür aber schmackhafter wird; Stress im Beet erzeugt er mit einem gefräßigen Nachbarn und wenig Wasser. So hat Gasser zuletzt einen Zwergmangold gezüchtet. Der muss mit dem Sellerie in der Reihe nebenan permanent um Nährstoffe und Wasser kämpfen, wächst deshalb langsamer – und wird intensiver im Aroma. Gasser sagt: »Vieles von dem, was ich mir mühsam angelernt habe, wusste schon meine Großmutter, aber die Generation meiner Mutter hat es vergessen. Das ist furchtbar, Gemüse transportiert doch unsere Seele über Generationen.«

Den Zwergmangold hat er auf Bestellung eines Kochs gepflanzt. Seinen Garten begreift er als ein Gemeinschaftswerk und die Köche als Partner. Er bringt ihnen neue Pflanzen, und sie sagen ihm, ob sie die gebrauchen können oder eher nicht. Herbert Hintner kocht oder brät erst einmal alles und weiß dann schnell, ob und für welches Gericht ein bisher vergessenes altes Kraut taugt – bei der Knolligen Platterbse ist ihm das allerdings auch erst nach zwei Jahren eingefallen: Sie schmeckt nach getrockneter, grüner Erbse, er gibt sie roh in kleine Scheiben geschnitten über Salate oder Gemüse. Hintners Karte im Restaurant »Zur Rose« in Eppan liest sich selbst in der gemüsearmen Zeit Anfang Mai so: Saiblingsfilet aus dem Passeiertal mit Sauerkleerübchen; pochiertes Ei mit weißem Spargel und ausgesuchten Salaten vom Aspingerhof; Kalbsbrust mit Pastinaken und Yamswurzel.

Eigentlich wollte Gasser, der Bauerssohn, nie Bauer werden. Die Landwirtschaftslehre nach der Schule besuchte er mangels anderer Ideen. Nach dem Militärdienst wurde er Sozialbetreuer und begleitete autistische oder gelähmte Kinder in der Schule. Gasser arbeitete gern und gründlich in dem Beruf, fühlte sich aber zerrieben zwischen den Anforderungen des Schulsystems und den Bedürfnissen seiner Schüler. Irgendwann konnte er nicht mehr schlafen. Du brauchst ein Hobby, riet ihm seine Frau, und wusste nicht, was sie damit anstellen würde: Harald Gasser begann, Fußball zu spielen, und als sich der Spaß dabei nicht einstellte, legte er ein kleines Beet auf dem Hof der Eltern an. Vier mal vier Meter war es klein, aber er bestellte gleich 200 verschiedene Samen für 500 Euro, die meisten wählte er, weil er ihren Namen verheißungsvoll fand: Glückskleerübchen. Dieses Hobby fesselte ihn sofort.

Nach einer Indienreise konnte Harald Gasser sich zum ersten Mal vorstellen, Vollzeitbauer zu werden. Sechs Monate war er im Jahr 2002 unterwegs. Erst in Dharamsala bei den Mönchen des Dalai Lama, die ihn allerdings etwas enttäuschten, dann lud ihn ein Bauer ein, ihn nach Kaschmir zu begleiten. Dort war Gasser davon berührt, wie die Familien gemeinsam auf ihren Feldern arbeiteten. Nach der Heimkehr vergrößerte Gasser seine Beete und kündigte vor zwei Jahren schließlich seine Stellung an der Schule.

Den meisten Kleinbauern in Italien geht es schlecht wie nie zuvor. Junge Bauern geben ihre Höfe auf oder übernehmen sie erst gar nicht von den Eltern. Sie sind von Subventionen abhängig und können dabei vor lauter gesetzlichen Auflagen kaum noch selbst entscheiden, was sie anbauen oder was sie gegen Schädlinge oder Krankheiten spritzen wollen – und ob überhaupt. Der Aspingerhof versorgt sich weitgehend selbst. Obwohl der Winter in den Alpen sechs Monate dauert. In Moos und Sand hält sich das geerntete Wurzel- gemüse bis in den Januar.

Tiere hat Gasser auch: Puten und pflegeleichte Zebu-Rinder, die keine Milch geben. Er schlachtet selbst am Hof, weil das weniger Stress für die Tiere bedeutet. Zuvor gab es nur die fünf Milchkühe des Vaters, aber sie brauchten zu viele Medikamente, in den Urlaub fahren konnte er ihretwegen auch nicht – also verkaufte der Sohn sie eines Tages. Den Vater hat er längst vom neuen Hofkonzept überzeugt: »Der ist heute viel grüner als ich und feiert jeden Jahrestag des Verkaufs seiner Kühe mit einer Kiste Bier und Pizza.«

Mit dem Heiraten hat Harald Gasser so lange gewartet, bis sich das Hochzeitsmenü allein aus Hofprodukten zusammenstellen ließ. 2011 war es soweit. Man servierte: Ziegenfrischkäsepraline in Erdmandelkruste auf Salat von Wurzelgemüse; Kartoffelteigtaschen gefüllt mit Spitzkohl und Walnussbutter; Brotzwiebelsuppe mit Speck und Kapuzinerkressknolle; Milchkalb mit Zuckerwurzpüree, Petersilienwurzel und rotem Mangold; sowie Kastanienmousse in der Hippe auf Ragout von der Quitte.

(Fotos: Frieder Blickle/laif; Yorick Carroux; Südtirol Marketing/Alex Filz)