Hallihallo, ich bin’s. Ich bin das Dauerlabern, das Sie vollschwallt, wo immer Sie gerade sind. Ich bin das Gewitzel zwischen Alfons Schuhbeck, Lea Linster und Johannes Lafer. Ich bin der Mann im Autobus, der seiner Frau telefoniert, dass er im Autobus sitzt. Ich bin Guido Westerwelle, wenn er »Wachstumsbeschleunigungsgesetz« sagt, und ich bin der Schulfreund Ihres Kindes, wenn er »du Opfer« sagt. Ich bin Ihr Vormittagsmeeting, Ihr Foto-

kopierertratsch, der Schwachfug, der aus Ihrem Autoradio quillt. Ich bin das Hutschibutschi, das die Frau in der Gemüseabteilung in den Buggy flötet, und die Wortsturzflut, wenn Sie nach Hause kommen. Ich höre nie auf, ich fange immer wieder von vorn an, gleich morgen früh geht es weiter, keine Chance. Ich weiß, was Sie von mir halten: nichts. Dass ich zu viel bin, denken Sie, viel zu viel. Dass ich mehr werde, immer mehr. Dass Sie mich nicht leiden können, schon lange nicht. Und dass ich endlich das Maul halten soll, wenigstens ein paar Stunden. Damit in Ihrem Leben endlich wieder einmal eine Stille ist.

Aber ich kann nicht. Ich muss immer weitermachen, und Sie müssen es ertragen.

Sie haben es schon als Kind ertragen müssen. 2 100 direkt zu ihm gesprochene Wörter pro Stunde bekommt ein Kleinkind in einem gebildeten Haushalt zu hören, in Familien mit schlechtem Bildungshintergrund sind es immer noch 600. Bis zu seinem vierten Geburtstag hat ein Durchschnittskind von seinen Eltern mindestens 30 Millionen Wörter gehört. Das entspricht dem Umfang von 300 bis 500 Büchern à 300 Seiten. So also haben Sie die Sprache erlernt – indem Sie schon in der Wiege gnadenlos zugetextet wurden.

Inhaltlich war das meiste davon durchaus entbehrlich: Lass das! Das ist ein Auto, Vogel, Baum; du musst aber Socken anziehen; der große Bär traf nie auf einen Baum, den er nicht liebhatte, und so weiter und so fort. Mutterglucksen, Vaterbrummen eben, damit Sie sich in Ihrer Kinderverlassenheit nicht verlassen fühlen mussten. Immer war jemand da, der Sie besprach, es war, als zöge man eine große Decke aus Lauten, Silben, Wörtern über Sie.

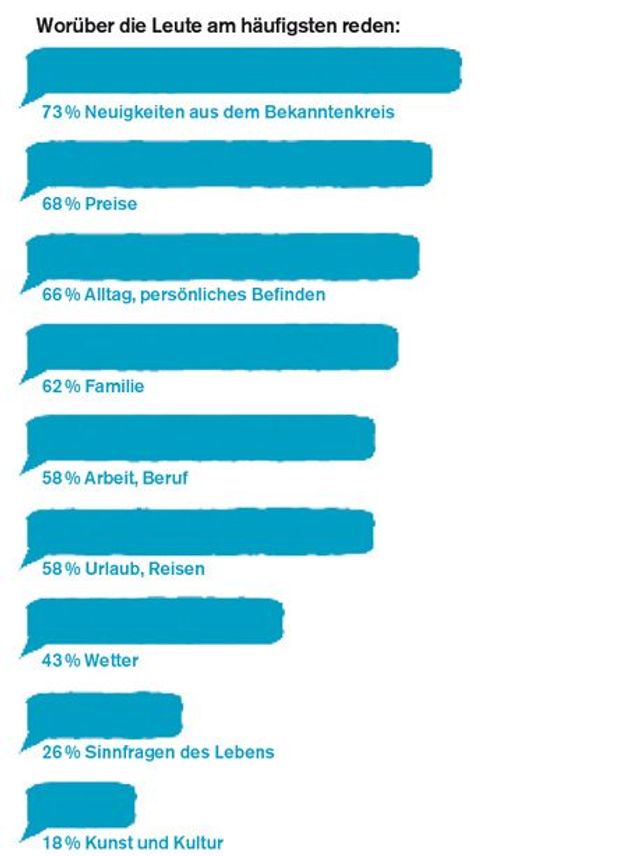

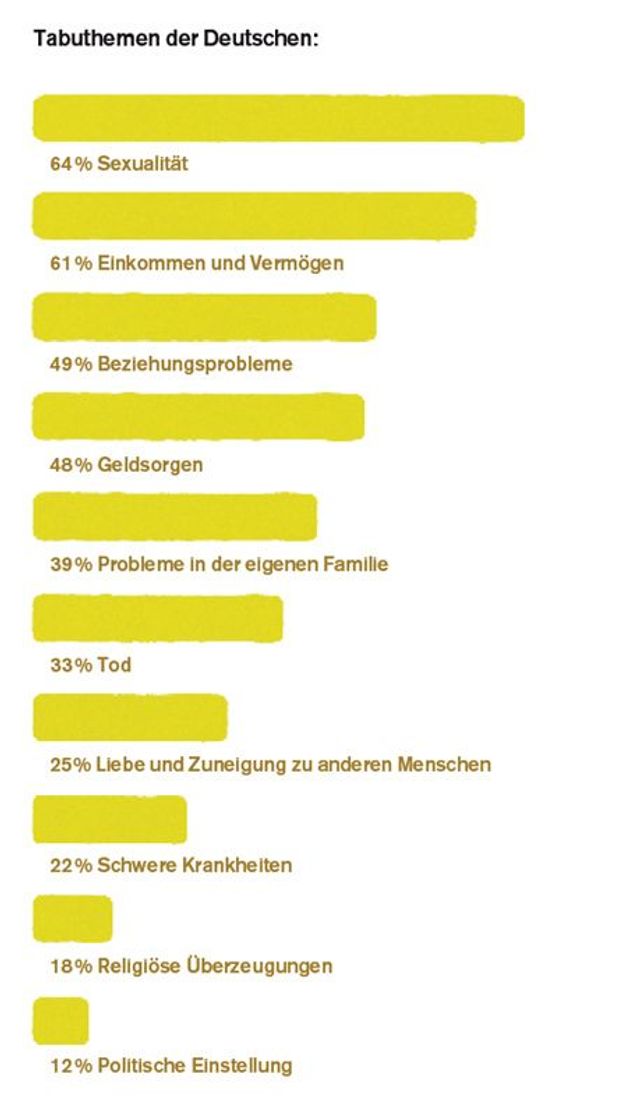

Das ist so geblieben. Auch Mitteilungen unter Erwachsenen gehen meistens den Weg Ohr- rein-Ohr-raus, sind häufiger Sozialgeräusch als Gehalt. Wie das Wetter in Köln ist, wie der Chef im Lift geguckt hat, wofür Lena steht, wie’s geschmeckt hat: Wen interessiert das wirklich? Wenn Menschen miteinander reden, tun sie es nur selten, um einander Bedeutsames mitzuteilen, viel öfter, um einander zu signalisieren, dass sie voneinander Kenntnis nehmen, einander nicht ignorieren. Wer dabei nicht mittut, sorgt für Verstörung. Um sich davon zu überzeugen, muss man sich bloß beim nächsten Telefongespräch dazu zwingen, auf all die »Hhms« und »Jas« zu verzichten, mit denen man üblicherweise die Äußerungen seines Gesprächspartners begleitet – es dauert nicht lang, bis man gefragt wird, ob man noch da sei.

16 000 Wörter täglich spricht der Mensch, hat der Linguist Matthias Mehl von der Universität von Arizona in Tucson ermittelt, indem er 400 Studenten aus den USA und Mexiko mit Tonbandgeräten ausstattete, die sich alle 12,5 Minuten für 30 Sekunden einschalteten. Und daraus errechnete er dann den durchschnittlichen Wörter-Tagesbedarf. Falls Sie sich fragen, wie viel 16 000 Wörter sind: Dieser Text hat bis zum Ende dieses Satzes erst 524 Wörter verbraucht. Wir reden also viel. Sehr viel mehr, als wir müssten, um unseren Alltag am Laufen zu halten. Das trifft übrigens für Frauen und Männer gleichermaßen zu. Der Glaube, Männer wären schweigsamer, ist bloß ein Vorurteil, das sich nicht belegen lässt. Bei den schon erwähnten Untersuchungen Matthias Mehls verwendeten Frauen zwar täglich 546 Wörter mehr als Männer, doch das gilt nach den Regeln der Statistik nicht als signifikanter Unterschied.

(Auf der nächsten Seite lesen Sie, warum es ein Irrglaube ist zu denken, dass Kommunikation immer trivialer würde: sie war es nämlich schon immer.)

Woran liegt es, dass so viele das Gefühl haben, es werde viel zu viel geplappert – obwohl wir es allesamt selbst tun? Vermutlich an dem Umstand, dass wir wie nie zuvor in der Geschichte auch das Gerede der anderen mitbekommen, statt sich nur im eigenen zu verheddern. Wann immer man den Fernseher anschaltet, wird man in Gesprächsrunden aller Art geschmissen (Talkshows sind sehr viel günstiger zu produzieren als zum Beispiel Spielfilme), in denen alle möglichen Menschen ohne Punkt und Komma loslabern, mit denen man im eigenen Leben nie in Kontakt käme.

Politiker beschränken sich schon längst nicht mehr darauf, Reden zu halten, die ihnen von anderen geschrieben wurden, oder die Anderthalb-Minuten-Interviews zu geben, die in einem Tagesschau-Beitrag untergebracht werden können, sondern lassen sich beim Schwadronieren zusehen. So kommen sie uns zwar näher, aber rücken uns auch so sehr auf die Pelle, bis wir sie für Dauerschwaller halten. Und im Internet stößt man ständig auf Seiten, die sich lesen, als wären sie Protokolle gesprochener Äußerungen: Weblogs, Facebook-Statusmeldungen oder Twitter-Berichte bemühen sich selten um die Sorgfalt, die auf traditionelle Texte verwandt wird, und sind meistens ebenso flüchtig wie die Wortströme aus unseren Mündern.

Deswegen bilden sich viele Kulturkritiker ein, dass Kommunikation immer trivialer wird. In Wahrheit ist jede Kommunikation nur selten nicht trivial. Man teilt einander mit, was man gegessen hat, wie es im Kino war, wohin es in den Ferien geht, man klatscht ein wenig über die Kollegen und die Prinzessin, die neulich geheiratet hat, man erzählt zu Hause, dass es im Büro so war wie immer; das ist der kommunikative Kitt, der uns mit denen verbindet, die wir kennen. Im eigenen Leben stört einen das nicht im Geringsten. Erst sobald wir die Banalitäten mitbekommen, mit denen fremde Menschen einander (oder uns selbst) füttern, fällt auf, wie erbärmlich stupide das meiste ist, was Menschen von sich geben. Bei Ihnen nicht? Dann lassen Sie bloß einen einzigen Tag lang ein Tonband während Ihres Alltagsleben mitlaufen und es anschließend vom Studentenservice abtippen: Danach werden Sie sich selbst und Ihre Gesprächspartner nicht weiter für Menschen mit viel Tiefsinn und Esprit halten.

Weil jeder so viel Gelegenheiten hat, mit dem Gerede anderer in Kontakt zu kommen, hält man auch den Alarmismus der Sprachschützer für berechtigter, als er ist. Man hat ja selbst schon mehr als genug Talkshows gesehen, in denen sich Leute beim Dativ verhauten oder mit albernen Anglizismen um sich warfen, oder bekommt im Netz ständig mit, wie Jugendliche sich oft ausdrücken. Vielleicht haben die Grammatikpedanten und Fremdworthasser ja recht mit ihren Warnungen vor dem Sprachverfall, denkt man.

Sobald man von ihnen für den Befund, das Deutsche sei gefährdet wie nie zuvor, allerdings nicht ganz so billige Belege haben will wie die Grammatikpannen, Denglisch-Unfälle und seltsamen Eindeutschungen, über die sie sich so gern lustig machen, wird man enttäuscht. Es gibt sie nicht. Um beweisen zu können, dass die Sprache tatsächlich auf den Hund kommt, müsste man mindestens wissen, wie ganz normale Leute vor 50, 100 Jahren geredet haben; mit der Vermutung, dass sie sich anders anhörten als eine Rezitation aus den Werken Thomas Manns, wird man nicht ganz falsch liegen. Die subjektive Empirie von Liebhabern des Konjunktivs II ist nicht mehr als Gerede, dem die Substanz noch fehlt.

Ohnehin wird die Besserwisserei der Sprachschützer seltener von Fürsorge als von Ressentiments genährt. Das merkt man jedes Mal an ihrer Ursachenforschung. Es sind immer dieselben apokalyptischen Reiter, die über die deutsche Sprache kommen: die Globalisierung mit ihren Anglizismen, die Immigranten mit ihren Sprachverstümmelungen, das Fernsehen mit seiner Schluderei und Vulgarität, die Jugendlichen mit ihrem Slang. Und die Hypertoleranten, die ihnen alles durchgehen lassen. In Wahrheit läuft das alles nur auf den Wunsch hinaus, die niederen und ungebildeteren Stände mögen doch bitte leiser sein. Oder erst dann wieder den Mund aufmachen, wenn die Silben in ihren Sätzen nicht mehr falsch parken.

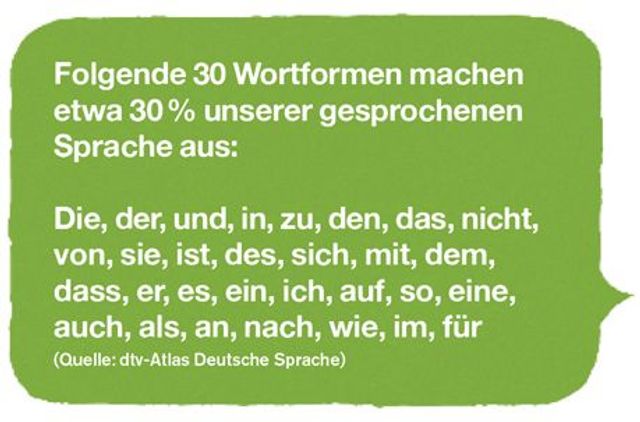

In einem haben die Beschützer der deutschen Sprache recht: In der freien Wildbahn ist sie tatsächlich wild. Ständig klaut sie sich Wörter aus anderen Sprachen, ständig schlampt sie, wiederholt sie sich, springt sie, fällt sich selbst ins Wort, biegt sie sich neue Wendungen zurecht, ständig versündigt sie sich an den Regeln, die ihren Sprechern geduldig beigebracht werden, ständig schiebt sie Wörtern Bedeutungen unter, die sie eben noch nicht hatten, und oft genug nur so, aus reinem Spaß. In Wahrheit ist Sprache eine Exzessmaschine: Mit rund 40 Lauten und so wenigen Regeln, dass schon zehn-, 14-jährige Kinder die allermeisten von ihnen beherrschen, erzeugt sie unablässig Sinn, Bindung, Wissen, Schönheit. Und das banale und redundante Gerede, das einem so sehr auf die Nerven fällt.

Kaum auszudenken, was wäre, gäbe es das Gerede nicht. Weder das alberne Geplapper von Verliebten noch die zermürbenden Beziehungsgespräche, wenn sie nicht mehr verliebt sind. Weder die Wahlkampfversprechen noch die Begründungen, sie zu brechen. Weder die Brainstorming-Sitzungen in der Firma noch die B-Noten hinterher am Kaffeeautomaten. Und so weiter. Das Dauergerede, mit dem die Menschen einander überziehen, ist der Humus, auf dem die Freundschaft, die Demokratie, die drei Chinesen mit dem Kontrabass, die Nachbarn und das Flirten wachsen. In einer Welt ohne Gerede stürzte man in so finstere Einsamkeit, dass man auf der Stelle damit beginnen müsste, Selbstgespräche zu führen. Hallihallo, ich schon wieder. Da müssen Sie durch.

Illustration: Daniel Stolle