SZ-Magazin: Frau Kruger, die wichtigsten Fragen stellen Sie bereits selbst in Ihrer Arbeit für uns: »Gibt es ein Leben ohne Schmerz?« Oder: »Wie werde ich ein besserer Mensch?« Ziemlich grundsätzliche Fragen. Können Sie uns Antwort geben?

Barbara Kruger: Nein, das kann ich nicht. Mich interessieren einfach Fragen mehr als Antworten. Ich möchte nicht sagen: Die Antwort lautet so oder so. Es sind ja auch allesamt keine leichten Fragen.

Der Leser soll selber Antworten finden?

Es gibt jedenfalls kein Rezept für die richtige Antwort. Es geht darum, sich zu fragen oder darüber nachzudenken, was es heißt, überhaupt am Leben zu sein. Oder was es bedeutet, in genau diesem Moment zu leben. Hier und jetzt.

Einige der Fotos, die Sie in Ihrer Arbeit für das SZ-Magazin verwenden, sind ziemlich drastisch: die riesige Zunge auf dem Titel, der Mann, um dessen Kopf Stacheldraht gewickelt ist. Aber es gibt auch ein paar Blumen zu sehen. Welche Rolle spielen die Bilder?

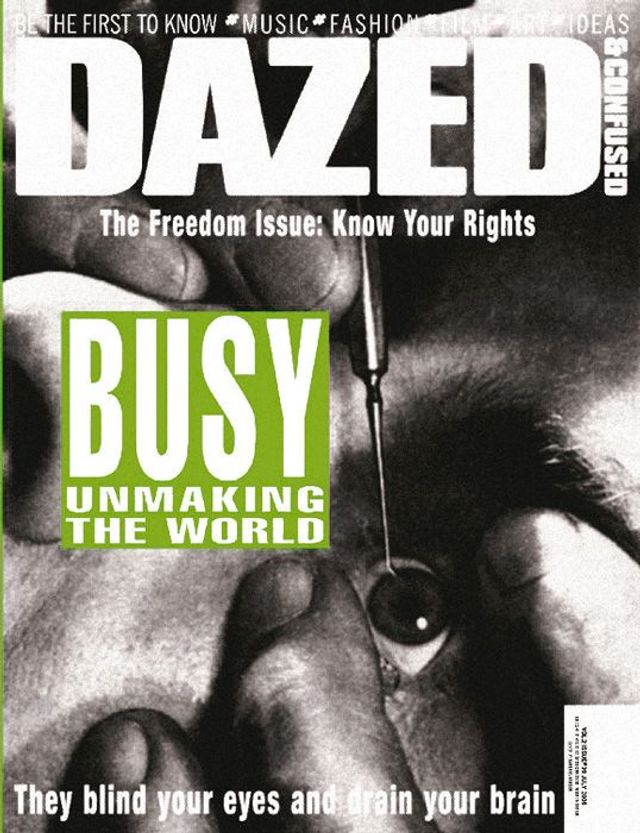

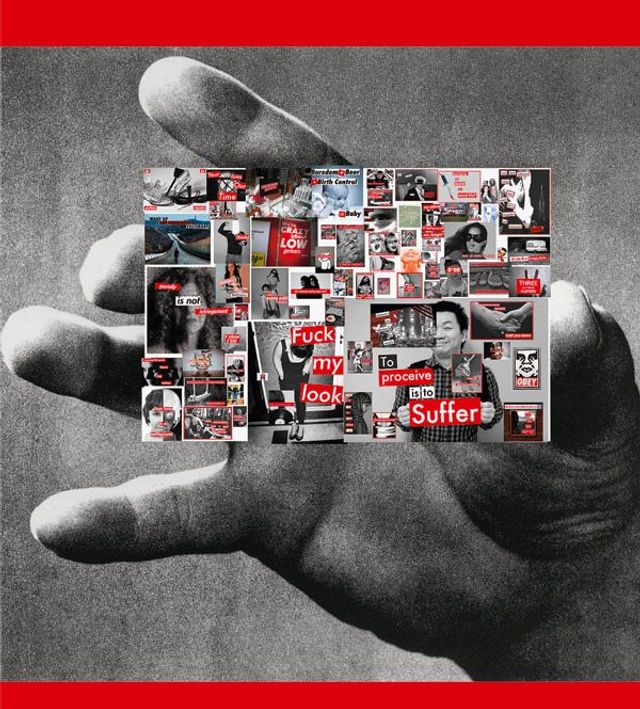

Text und Bild ergeben ein Duett, das auf jeden Betrachter unterschiedlich wirkt. Die Bilder haben eine spezielle optische Wirkung, der Text funktioniert wieder auf einer anderen Ebene. Das Zusammenspiel ist wie ein Tanz, etwas sehr Organisches.

Wie würden Sie selbst Ihre Arbeit für das SZ-Magazin beschreiben?

Ich nehme Bilder und setze Buchstaben darauf. Mehr kann ich nicht sagen, ich möchte gern, dass meine Arbeit so offen wie möglich bleibt. Und je mehr ich meine eigene Arbeit interpretiere, desto stärker enge ich die Möglichkeiten ein, darüber nachzudenken.

Es ist eine sehr direkte Arbeit.

Meine Art zu arbeiten ist sicher nicht die einzige Art, Kunst zu machen. Es gibt ja auch Kunst, die viel verschlüsselter ist, bei der der Betrachter viel mehr Zeit braucht, um sie zu verstehen. Aber die Kombination von Wörtern und Bildern hat große Kraft. Das Werk springt den Betrachter an.

Wie würden Sie die Tonlage der Fragen beschreiben: Ironisch? Hämisch? Sarkastisch?

Nicht hämisch, auch nicht sarkastisch. Aber Ironie ist sicher wichtig. Oft wird Ironie als eine Art Rüstung verwendet – sie schützt davor, sich auf etwas ganz einzulassen. Wenn man sich anschaut, wie hart unser Alltag sein kann, ist es auch verständlich, dass sich die Menschen irgendwie dagegen wappnen. Ironie ist dabei noch die netteste und verzeihlichste Form. Im besten Fall ist Ironie einfach ein Instrument, das den Weg durchs Leben zeigt. Ich mag die Definition Freuds: Er beschrieb den Witz als eine wichtige Form der Erzählung, eine Art der Kommunikation mit unserer Umwelt.

Worüber können Sie lachen?

Ich mag zum Beispiel Sacha Baron Cohen, besser bekannt als Borat. Er kann sehr lustig sein, aber eben auch ziemlich brutal. Dabei bewegt er sich immer haarscharf an der Grenze, ab der es verletzend wird. Aber er wird nicht verletzend – ein echter Performance-Künstler. Es gibt Leute in der Kunstszene, die Ähnliches versuchen, sie sind dabei aber selten so gut. In der Kunst werden solche Zuspitzungen oft durch theoretische Überfrachtungen verkompliziert. Und das leichtgläubige Publikum stört es noch nicht mal.

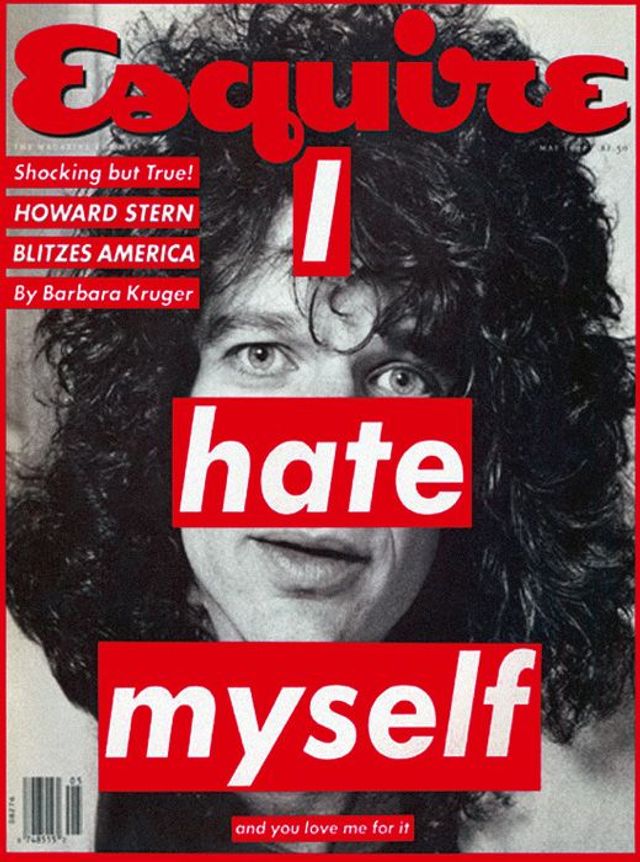

In den Achtzigerjahren haben Sie gemeinsam mit Künstlern wie Jenny Holzer, Cindy Sherman und Richard Prince von New York aus die Konzeptkunst in den USA geprägt.

Und glücklicherweise sind wir alle noch am Leben!

Und Sie und Ihre Arbeiten sind immer noch weltweit vertreten. Allein in diesem Jahr wurde eine Ihrer Videoinstallationen in London gezeigt, Sie haben Ausstellungen in Los Angeles und in der Pinakothek der Moderne in München. Sie sind bereits Teil der Kunstgeschichte und doch noch voll im Geschäft. Wie fühlt sich das an?

Ganz ehrlich: Es fühlt sich großartig an.

2005 wurden Sie auf der Biennale in Venedig mit dem Goldenen Löwen ausgezeichnet – bereits für Ihr Lebenswerk.

Oh, ja, das war ziemlich verfrüht. Aber ich habe mich natürlich gefreut. Gleichzeitig war ich sehr überrascht. Doch eigentlich mag ich Wettbewerbe oder Preisverleihungen nicht besonders.

Kamen Sie sich alt vor?

Ich bin nicht mehr 25, auch wenn ich mich tatsächlich so fühle. Alt zu werden passiert ja zwangsläufig, aber es kann auch spannend sein, mehr kann ich dazu gar nicht sagen.

Für Ihre Arbeit im SZ-Magazin haben Sie zehn Fragen formuliert. Es wirkt so, als seien die zehn Fragen nur ein Ausschnitt aus einem endlosen Strom. Kein Anfang, kein Ende.

Ganz genau. Mir geht es hier wie bei vielen meiner Arbeiten um Reihungen: Eins folgt auf das andere und immer so weiter. Und wie gesagt, ich mag diese Frageform, sie funktioniert auch gut als nicht enden wollender Fluss.

Sie möchten zwar Ihre Fragen nicht beantworten, trotzdem wollen wir es noch mal mit der zweiten Frage Ihrer Arbeit versuchen: »Kann man Liebe kaufen?«

Wir erleben gerade, wie die globale Wirtschaft kollabiert. Es geht nur ums Geld. Aber: Kann man damit Liebe kaufen? Oder: Kann es dich ernähren, sorgt Geld dafür, dass es in deiner Wohnung warm ist? Darum geht es für einen Großteil der Menschen. Aber es gibt einige, die müssen geradezu zwanghaft einkaufen, die brauchen das für ihr Selbstwertgefühl. Doch kann ein schickes Auto Liebe ersetzen? Kann das die richtige Haarfarbe? Kann dir die richtige Vorzeigefrau oder der richtige Vorzeigemann oder die richtige Kunst an den Wänden Liebe bringen? Fragen über Fragen.

Sie beantworten unsere Fragen mit Gegenfragen. Was fasziniert Sie so an Fragen?

Viele Menschen denken, sie haben auf alles und für jeden die richtige Antwort parat. Diese Gewissheit halte ich für gefährlich. Viele Leute haben schlicht Angst zu sagen: »Ich weiß es nicht.«

Keine Antwort zu haben verunsichert die Menschen?

Ja, sie denken, es müsse immer die eine Antwort geben. Schauen Sie sich die Medizin an, dort ist man inzwischen glücklicherweise einen Schritt weiter. Vor zwanzig Jahren hätte ein Arzt niemals gesagt: »Ich weiß nicht.« Weil er ein Gott in Weiß war. Heute ist das anders, gerade bei den jüngeren Ärzten. Die sagen: »Im Moment wissen wir noch nicht, was mit Ihnen los ist. Aber wir versuchen es rauszufinden.« Das schätze ich.

Eine Frage zu haben und Zweifel zuzulassen – das liegt ja oft sehr nah beieinander.

Zweifel können sehr produktiv sein. Nehmen Sie die Zeit der Präsidentschaft von George W. Bush: Da herrschte eine Stimmung, als seien bloße Zweifel schon Grund genug, um ins Gefängnis zu kommen. Zweifel waren falsch. Man sollte glauben! Schauen Sie sich nur die Leute an, die jetzt Präsidentschaftskandidaten der Republikaner werden wollen: Es geht immer um Glauben, bloß keine Zweifel! Das ist unheimlich. Oder schauen Sie sich an, was gerade auf den Weltmärkten passiert. All die sogenannten Experten, die denken, sie hätten die richtigen Antworten. Ihre Selbstgewissheit ist eine Ursache dafür, dass die Märkte gerade zusammenbrechen. Es ist ein Spiel zwischen Händlern, Käufern und Verkäufern. Einige wenige gewinnen das Spiel, aber viel mehr Menschen verlieren es. Es ist einfach nicht richtig, dass diese wenigen ihre Macht so missbrauchen können.

Sie klingen ziemlich wütend.

Ich würde nicht von Wut sprechen. Eher von Frustration. Die Menschen tun hundert Dinge auf einmal, um sich abzulenken, aber keiner schaut auf die wesentlichen Fragen des Lebens. Sie sind völlig desinteressiert. Viele Amerikaner wissen nicht einmal, wie der Vizepräsident heißt. Dafür wissen sie alles über die Kardashians! Die Bedeutung von Geschichte, die Gründe zu kennen, weshalb manche Dinge so laufen, wie sie laufen – das Bewusstsein dafür schwindet. Die Folgen beobachte ich selbst an der Universität, an der ich unterrichte: Es ist keine der reichen Universitäten, im Gegenteil, und der Staat Kalifornien unterstützt uns auch nicht. Viele meiner Studenten leben noch bei ihren Eltern. Aber die Häuser sind gepfändet, und die Eltern haben keinen Job mehr. Das alles finde ich frustrierend. Was mir aber Hoffnung macht, sind Bewegungen wie Occupy Wall Street. Sie zeigen, dass sich die Leute nicht mehr alles gefallen lassen.

Sie konfrontieren in Ihrer Arbeit die Gesellschaft dauernd mit ihren Fehlern. Ist das nicht ermüdend?

Ich glaube nicht, dass ich ständig meinen Finger in die Wunde lege. Ich thematisiere nur, wie wir miteinander umgehen. Ich bin nicht gegen irgendetwas, das ist mir zu einfach: Es ist nicht falsch, reich zu sein. Es ist eher die Frage, wie jemand zu Reichtum gekommen ist und wie derjenige dann damit umgeht. Ich denke, meine Arbeit Plenty should be enough beschreibt meine Position ganz gut. Meine Eltern waren Lohnarbeiter, sie haben nie etwas besessen. Sie gehörten zur Arbeiterklasse, die in den USA gerade ihrer Grundlagen beraubt wird. Ich bin nicht naiv oder eine verwirrte Utopistin. Aber es gibt zu wenig Empathie in der Welt.

»Warum können wir nicht für immer leben?«

Ein Teil Ihrer Arbeit war auch immer die Konsumkritik. Ist Konsum per se tatsächlich schlecht?

I shop therefore I am – diese Aussage habe ich 1987 in einer meiner Arbeiten formuliert. Ich habe dabei bewusst »Ich« gesagt. Ich glaube nicht, dass es jedem Menschen so geht, auf jeden Fall aber mir. Und Shoppen ist etwas anderes als normales Einkaufen. Beim Shoppen geht es darum, ein perfektes Bild von sich zu schaffen. Nur führen die Gesetze des Marktes dazu, dass die Mittelklasse und die Arbeiterklasse mehr und mehr ausgegrenzt werden. Das ist nicht gut, auch nicht für die Superreichen. Ich glaube nur, dass die das nicht so sehen. Die Armut, die daraus folgt, können Sie hier in Los Angeles und noch stärker in New York beobachten.

Sie selbst haben zu Beginn Ihrer Karriere in New York gelebt, dann sind Sie nach Los Angeles gezogen. Warum?

Ich kam 1976 das erste Mal nach Kalifornien. Ich erinnere mich noch gut, wie ich den Sunset Boulevard hinunterfuhr und dachte: Ich wünschte, der Ort hier hieße New York und alle meine Freunde wären hier. Und tatsächlich zogen viele von ihnen dann auch nach Los Angeles. Vieles von dem, was man die »New Yorker Kunstwelt« nennt, findet heute in L. A. statt. Ich lebe jetzt seit 23 Jahren hier, und ich liebe New York noch immer. Ich sehe das nicht als »New York gegen Los Angeles«, ich mag beide Städte. Aber in New York fühlt man sich immer etwas kleiner, durch die Architektur, weil es so wenig Platz gibt. Und ich wollte damals einfach, dass mein Leben größer und anders wird. In Los Angeles ist man immer gezwungen, sich zu bewegen. Das mag ich.

Kommen Ihnen Ihre Fragen und Sätze in den Sinn, wenn Sie durch Los Angeles fahren?

Ich höre viel Radio, Los Angeles ist eine Radio-Stadt. Eine Autoradio-Stadt. Ich höre Musik und natürlich die Nachrichten der nicht-kommerziellen Sender. Die laufen immer. Ich lese auch jeden Tag die Zeitung, meistens online: den englischen Guardian, die L. A. Times und viele andere Nachrichtenseiten. Diese vielen Informationen inspirieren mich nicht direkt, sie sind eher das Hintergrundrauschen meiner Arbeit.

Gibt es etwas, was Ihre Arbeit direkt beeinflusst?

Ich bin ein Autodidakt, ich habe keinen Universitätsabschluss, ich habe mir fast alles selbst erarbeitet. Dabei waren die Philosophen Roland Barthes und Walter Benjamin wertvolle Entdeckungen für mich. Wann immer ich etwas geschrieben habe, für das Artforum oder die New York Times, habe ich vorher Barthes gelesen. Ich mag seine Gedanken genauso wie seine Sprache.

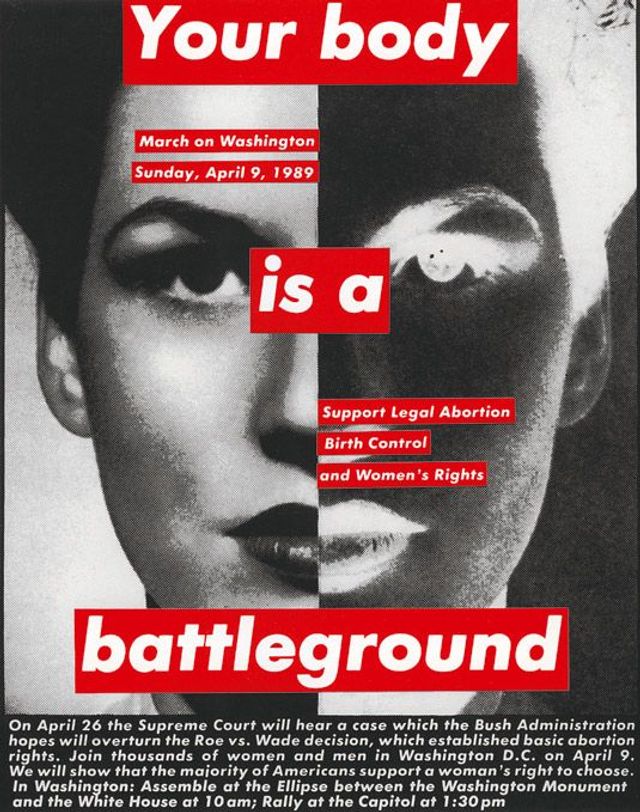

Einige Ihrer bekanntesten Aussagen haben Sie bereits vor zwanzig Jahren formuliert. Your body is a battleground ist so eine. Als sie entstand, regierte in den USA Ronald Reagan, es war Ihr Kommentar zur Abtreibungsdebatte. Heute könnte man den Satz als Kommentar zur Schönheitschirurgie lesen. Verändern die Aussagen im Laufe der Zeit ihre Bedeutung?

Bestimmt. Aber im Kern geht es immer um dasselbe: den Kampf der Frauen um das Recht, selbst über ihren Körper bestimmen zu dürfen. Viele meiner Aussagen handeln ja von Macht, Anbetung, Missachtung, Leidenschaft und Werten. Sie sind offen genug, sodass sie auch heute noch gültig sind. Ich würde mir wünschen, dass es anders wäre, dass sie ihre Bedeutung längst verloren hätten.

Stattdessen sind viele Ihrer Fragen immer noch aktuell. Heißt das, Ihre Arbeit ist wirkungslos?

Ich verstehe Ihre Frage nicht ganz: Künstler arbeiten aus unterschiedlichsten Gründen, sie haben Ideen, visuell, musikalisch, textlich. Aber erwarten Sie, dass ein Künstler damit jedes Mal die Welt verändert?

Wenn es Ihnen nicht um Veränderung geht, was bezwecken Sie dann mit Ihren Aussagen?

Ich finde es merkwürdig, dass Sie einen Künstler fragen, was der Zweck seiner Arbeit ist. Ich kenne niemanden, der so über seine Arbeit denkt; Kunst zu machen funktioniert doch viel intuitiver. Meine Arbeit ist bestimmt nicht zweckorientiert. Ich sehe meine Arbeit als eine Reihe von Versuchen, den Raum zwischen Geburt und Tod zu füllen. Aber unabhängig davon: Ich habe bestimmt eine Menge Glück gehabt. Ich bin nie davon ausgegangen, dass irgendjemand einmal mich, meinen Namen und meine Arbeit kennen würde. Aber dass man am Ende bekannt wird, hat auch viel mit Zufall zu tun. Es ist ein Zusammenspiel von harter Arbeit, Hartnäckigkeit, den richtigen sozialen und historischen Bedingungen.

Wenn man sich Ihre Arbeiten der letzten Jahre anschaut – Ihre Aussagen auf den Plakatwänden, 2002 sogar über die gesamte Fassade eines Kaufhauses in Frankfurt gespannt, Ihre Arbeiten für Magazine in Brasilien und anderswo, Ihre Videoinstallationen –, dann sieht man jemanden, der die Menschen alarmieren will. Aufrütteln. Und jetzt sagen Sie, dass Sie nichts verändern wollen. Das klingt ziemlich ernüchtert.

Ich glaube schon, dass man Widerstand thematisieren sollte, durchaus auch kritisch, mit einer gewissen Härte und emotionaler Intelligenz. Es reicht bestimmt nicht aus, in einer Demonstration mitzulaufen, auf der »Veränderung« gefordert wird. Ich arbeite mit Bildern und Worten, ich kann so zeigen, wer wir sind und wer wir nicht sind. Die bildenden Künste werden in den USA aber leider kaum wahrgenommen. Wenn Sie jemanden auf der Straße nach dem Namen eines bekannten Künstlers fragen, wird der nicht wissen, wovon Sie sprechen. Vielleicht sagt einer noch »Andy Warhol«.

1985 haben Sie in einer Ihrer Arbeiten formuliert: When I hear the word culture, I take out my checkbook. Schaut man sich den Irrsinn auf dem Kunstmarkt in den letzten Jahren an, dann war das prophetisch.

Ja, tatsächlich. Aber in den USA war das schon immer so, wir sind von privaten Sponsoren abhängig. Es gibt kaum einen Bundesstaat in den USA, der Kunst und Kultur unterstützt. Das wird Ihnen klar, wenn Sie sich beispielsweise die Namen der Kultureinrichtungen anschauen: Whitney, Guggenheim, Carnegie – das waren alles sehr reiche Menschen. Das Museum of Modern Art in New York sollte eigentlich Rockefeller Museum heißen. Es gibt bestimmt ein paar Ausnahmen, aber Kultur in den USA wird hauptsächlich von Privatleuten getragen.

Vor sieben Jahren wurde Ihre Kollage I shop therefore I am für eine halbe Millionen Dollar bei einer Auktion versteigert. Wie war das für Sie?

Ich fand es toll. Es hat mich 15 000 Dollar gekostet, es zu machen, inklusive Druck und Spannrahmen. Und wenn ich mich recht erinnere, hab ich es für ungefähr 20 000 Dollar verkauft. Der Gewinn wurde mit dem Händler geteilt, ich habe daran damals also nur 2500 Dollar verdient. Das zeigt ganz gut die Macht des spekulativen Kapitals und warum Kunst so eine unwiderstehliche Investitionsmöglichkeit geworden ist. Heute gibt es viel mehr Künstler als damals, und das ist gut so. Dennoch: Die wenigsten können mit der Kunst ihr Leben finanzieren.

Der Kunstmarkt hat eine neue Dimension erreicht. Was die Preise angeht, das Selbstverständnis, ist es ein globaler Markt geworden.

Der Kunstmarkt ist viel größer geworden. Mehr Künstler und mehr Geld. Die Auktionen sind zu großen Spektakeln geworden, die Kunstmessen zu Kauforgien. Die Grundlagen dafür wurden in den USA aber schon zwischen 1983 und 1987 gelegt. Da begannen junge Künstler ihre Arbeiten zu verkaufen. So viele wie nie zuvor. Und das war ja auch gut so. Damals hat sich auch noch etwas anderes verändert: Frauen und Farbige begannen eine wichtige Rolle in der Kunstszene zu spielen. Einige der stärksten Arbeiten aus dieser Zeit stammen von Frauen. Und das ganz ohne Geschlechterkampf. Zum Beispiel gehörten zu meinen größten Unterstützern damals viele Männer. Als Künstlerin war man in den USA gut aufgehoben.

War das in Europa anders?

Ich kann es nicht mit Sicherheit sagen. Aber 1985 hätten Cindy Sherman, Jenny Holzer, Louise Lawler und ich nicht in Deutschland ausstellen können, wenn da nicht Monika Sprüth mit ihrer geradezu revolutionären Galerie gewesen wäre.

Die Rolle der Frauen war immer eines Ihrer wichtigsten Themen. Was beschäftigt Sie heute?

Wir leben in einer durchlässigen Welt, in der sich vieles vermischt und vermengt. Deshalb ist es schwer, ein bestimmtes Thema zu benennen. Da ist die Krise der Wirtschaft weltweit, im nächsten Jahr die Präsidentschaftswahlen in den USA, die in vielerlei Hinsicht wichtig sind: Was geschieht mit der Infrastruktur, was mit dem Gesundheitssystem? Wie wird sich die US-Außenpolitik verändern, wie geht es mit den Militäreinsätzen der Amerikaner weiter? Davor graut es mir. Andererseits gab es den arabischen Frühling, da ist unglaublich viel passiert. Ich hoffe, dass all das den Menschen mehr Freiheit bringt.

Wenn Sie sich eine einzige Frage aussuchen müssten, wie würde die lauten?

Ich hab keine Ahnung.

Vielleicht: »Warum?«

Warum? In Ordnung. Das wäre die eine Frage. Sie ist breit angelegt, offen, eine echte Frage. Stellen Sie das Wort einfach vor alles Mögliche. Oder nehmen Sie einfach nur das eine Wort: Warum? Es ist eine Frage voller Neugier: »Warum ist der Himmel blau?« Aber auch: »Warum können wir nicht für immer leben?« Das würde ich wirklich gern wissen: »Warum können wir nicht für immer leben?« Ich mag diesen Trip hier nämlich sehr.

Prominente Münchner beantworten Barbara Krugers Fragen: Hier geht's zum Video.

Zur Person:

Die Amerikanerin Barbara Kruger, 66, ist seit den Achtzigerjahren eine der bekanntesten Konzeptkünstlerinnen, sie arbeitete als Grafikdesignerin beim Condé-Nast-Verlag in New York, bevor sie mit ihren teilweise aggressiven Text-Bild-Arbeiten in Schwarz, Weiß und Rot berühmt wurde. Ihre Kunst hat einen hohen Wiedererkennungswert und beschäftigt sich oft mit den Themen Macht, Religion, Sexualität und Konsum. Früher arbeitete sie nur mit Fotos und Buchstaben, dann spielte sie Geräusche zu ihren Arbeiten ab, später kamen Filme dazu. Im Jahr 2005 erhielt sie auf der Biennale in Venedig den Goldenen Löwen für ihr Lebenswerk. Sie hat eine Professur an der University of California. Barbara Kruger lebt seit mehr als zwanzig Jahren in Los Angeles.

Weitere Fotos: Laif, Norbert Miguletz/Schirn, Kunsthaus Bregenz (2), Rizzoli, New York

Fotos: Barbara Kruger courtesy Sprüth Magers