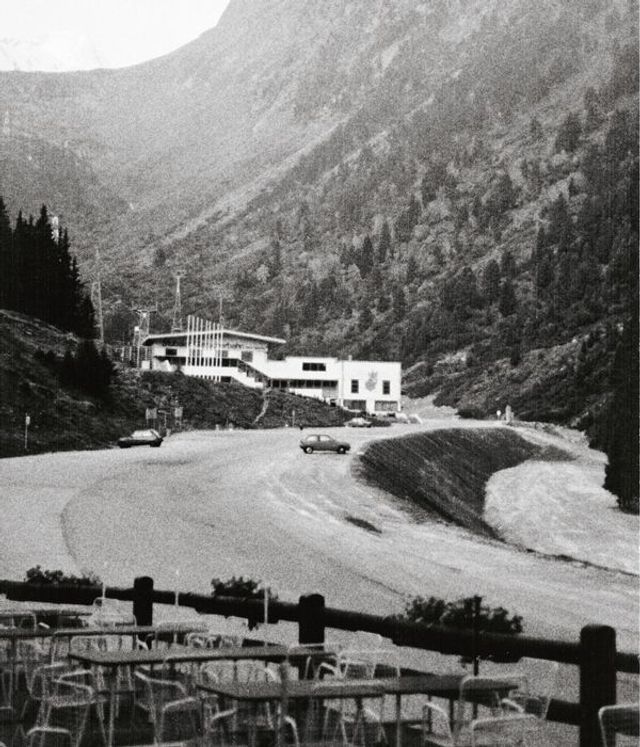

In den Sommermonaten verirren sich nur wenige Touristen auf den in 3000 Meter Höhe gelegenen Schaufelferner Gletscher in Tirol. Wie populär Österreichs beliebtestes Skigebiet ist, erkennt man schon an den fußballfeldergroßen Parkplätzen vor der Talstation. Jetzt aber sind sie wie leergefegt, und die Gondeln geistern meist ohne Passagiere den Berg hinauf und wieder herunter.

Bei acht Grad weht ein sanfter Nordwind über den schneelosen Gletscher, der schmutzig-grau zwischen den Gipfeln liegt. Man hört allein das Plätschern des Schmelzwassers, das ins Tal fließt und freispült, was der Gletscher mal verschluckt hat: einen Vogel, Lippenstifte, Skibindungen, Tierknochen.

Der Tag, an dem Duncan MacPherson aus dem Eis schmolz, war ungewöhnlich schön. Es war der heißeste Sommer seit Jahrzehnten in Tirol, und während sich die Menschen unten im Stubaital in den Wirtshausgärten und auf den Veranden ihrer Einfamilienhäuser abkühlten, brütete die Sonne oben auf dem Gletscher langsam den Leichnam des jungen Kanadiers aus.

An jenem 18. Juli 2003 bemerkten Pistenarbeiter einen gelben Stofffetzen, der aus dem Eis des Schaufelferner Gletschers ragte, und riefen die Polizei. Kurz vor 17 Uhr landete ein Inspektor der Bergwacht mit dem Helikopter auf der Skipiste, fotografierte die Fundstelle des Leichnams und flog zehn Minuten später weiter zu einem anderen Einsatz. Die Pistenarbeiter hackten die Überreste der Leiche aus dem Eis und stopften sie in mehrere Säcke. Eine Stunde später wurden sie abgeholt und in eine Leichenhalle im Tal gebracht. Wer der Tote war, wurde bald geklärt. Aber wie er starb, ist bis heute nicht klar. Die Behörden gingen von einem Unfall aus und stellten die Ermittlungen ein.

Duncans Vater Bob MacPherson kann es immer noch nicht fassen: »Keine Polizeibeamten, kein Leichenbeschauer – nur ein paar Bauarbeiter, die ihn wie ein überfahrenes Tier von der Piste geklaubt und in einen Sack geschmissen haben«, sagt er im September am Telefon. Dass die MacPhersons Jahrzehnte nach Duncans Tod endlich erfahren, was mit ihrem Sohn geschehen ist, verdanken sie nicht den österreichischen Ermittlungsbehörden, sondern erstens der globalen Erwärmung und zweitens dem Spürsinn eines amerikanischen Schriftstellers in Wien.

»Die Menschen im Stubaital sind sehr freundlich, viel freundlicher als die Wiener«, sagt John Leake. Schließlich sei der Tourismus lebensnotwendig für sie. »Aber wenn du sie nach Duncan fragst, wird die Stimmung sofort eisig.« Auf den ersten Blick muss die Idee verrückt erscheinen, einen netten Amerikaner in Österreich ermitteln zu lassen. In der »Blauen Bar« des »Hotel Sacher« in Wien wirkt der 42-jährige Texaner so deplatziert wie ein Lipizzaner auf einer Ranch in Dallas. Das hat Leake, der fließend Deutsch spricht, schon oft geholfen. Er ist jemand, der den Menschen hier in Österreich mit einem Touristenlächeln zuhört und ab und zu mit dem Anflug eines amerikanischen Akzents Fragen stellt. Seine Schlussfolgerungen behält er für sich – bis ein paar Jahre später sein nächstes Buch erscheint, das akribisch und detailliert unglaubliche Missstände im österreichischen Justizwesen enthüllt.

Vor vier Jahren publizierte er eine Biografie über den Serienmörder Jack Unterweger. Die Gerichte hatten den Fall längst zu den Akten gelegt, aber Leake rollte ihn auf und fachsimpelte mit FBI-Experten über die Knotentechnik der Büstenhalter, mit denen Unterweger die Frauen erdrosselt hatte. Er suchte die Ex-Geliebte des Serienkillers auf und versuchte die gefährliche Faszination zu verstehen, die der Mann auf Frauen ausübte. Nach acht Jahren in Wien kannte sich der Schriftsteller John Leake mit den Untiefen der österreichischen Seele so gut aus wie mit Shakespeare. Leake lehnt sich aus dem Plüschsessel und sagt sehr freundlich und sehr bestimmt: »Es ist was faul in Innsbruck.« Als die MacPhersons ihn vor drei Jahren kontaktierten, zweifelte er zunächst. Dass die Ermittlungsbehörden kein großes Interesse daran gezeigt hatten, Duncans Eltern bei der Suche nach ihrem verschwundenen Sohn zu helfen, das passte so gar nicht zum gastfreundlichen Wesen der Tiroler. Aber Duncans Tod schien ein Unfall gewesen zu sein, nichts weiter. Leake fing trotzdem an zu ermitteln.

Er reiste ins Stubaital und suchte Zeugen, die an jenem 9. August 1989 am Gletscher gearbeitet hatten. »Die Botschaft war immer die Gleiche: Beim Snowboarden auf dem Stubaigletscher konnte Duncan nicht umgekommen sein. Bis seine Leiche mitten im Skigebiet gefunden wurde – zusammen mit dem Snowboard, das er angeblich an der Verleihstation zurückgegeben hatte.«

Dann studierte er die Ermittlungsunterlagen, in die Duncans Mutter nach jahrelangem Ringen mit den Behörden Einsicht bekommen hatte. Er entdeckte Widersprüche und blanke Unwahrheiten in den Polizeiprotokollen. Der Fundort von Duncans Leiche lag laut Polizeibericht »150 Meter östlich des Schlepplifts«. Der Kanadier habe den abgesperrten Bereich der Piste verlassen und sei in eine Gletscherspalte gestürzt, schrieb die Polizei in ihrem Bericht. Auch die Lokalmedien und die österreichische Nachrichtenagentur APA meldeten, Duncan sei außerhalb der Sicherheitszone umgekommen. Leake schüttelt den Kopf: »Pure Fiktion.« Tatsächlich war Duncans Leiche nur 25 Meter östlich des Lifts gefunden worden. Jahr für Jahr waren Hunderttausende Skifahrer ahnungslos wenige Meter über einer Leiche den Hang heruntergefahren. »Es fühlt sich an, als hätten sie all die Jahre auf seinem Grab getanzt«, sagt Bob MacPherson, die Fassungslosigkeit ist ihm immer noch anzumerken.

»Sieht wie Knochen aus«

Seit Duncan spurlos verschwunden war, hatte es auch seine Eltern immer wieder auf den Gletscher gezogen. Im Jahr darauf hatte seine Mutter beobachtet, wie eine Frau auf dem Gletscherpfad neben der Skipiste eingebrochen war. Es gibt ein Foto von 1997, auf dem Lynda MacPherson nur wenige Meter entfernt von der Gletscherspalte steht, in der ihr Sohn verborgen war. »In den 14 Jahren, die wir nach Duncan gesucht haben«, sagt sie, »begann die Diskussion um globale Erderwärmung. Für mich konnte sich die Erde gar nicht schnell genug erwärmen. Ich hätte am liebsten einen Schweißbrenner genommen und den ganzen Gletscher weggeschmolzen, weil ich wusste, dass mein Sohn darin begraben liegt.«

2003 standen sie dann am Rand der flachen Gletscherspalte, in der ihr Sohn 14 Jahre lang unbemerkt gelegen hatte, und rätselten, wie er zu Tode gekommen war. Bob suchte die Unglücksstelle nach Spuren ab, hob ein schwarzes Stück Plastik auf und sah, dass es zu dem Snowboard gehörte, das bei Duncans Leichnam gefunden worden war. Immerhin stand fest, dass Duncan sein Snowboard nicht an der Gondelstation zurückgegeben hatte, wie man ihnen immer wieder versichert hatte. Wollte vielleicht einer der Pistenarbeiter, die Duncans Körper ausgegraben hatten, die Spuren verwischen? Lynda sah, wie Bob einige grau-weiße Splitter zwischen den Eisbrocken aufhob und in ein Taschentuch wickelte. »Sieht wie Knochen aus«, sagte Bob. Waren es auch. Langsam wurde den MacPhersons klar, dass hier nicht nur schlampig ermittelt wurde.

Der Gerichtsmediziner Walter Rabl aus Innsbruck hatte ihnen erklärt, Duncan habe in der Gletscherspalte aufgrund von Sauerstoffmangel vermutlich das Bewusstsein verloren und sei schließlich erstickt. Wie zum Trost hatte er hinzugefügt, dass ihm Lawinenüberlebende von warmen, ja glücklichen Gefühlen im Angesicht des nahenden Todes berichtet hatten. Gewiss, räumte der Mediziner ein, Duncans linkes Bein sei fürchterlich zugerichtet, sein Kopf vom Körper abgetrennt worden. Aber das sei lange nach seinem Tod geschehen.

Nachdem der Gletscher einen Menschen verschluckt hat, verdaut er ihn. Ein Körper, der auf dem oberen Teil eines Gletschers in eine Spalte fällt, wandert nach unten und taucht meist Jahre später am Fuß des Gletschers wieder auf. Der Druck, den das Eis dabei auf ihn ausübt, kann den Körper in Stücke reißen, die dann an unterschiedlichen Stellen aus dem Eis schmelzen. Gletscherleichen sind in den Tiroler Alpen nichts Ungewöhnliches. Im Jahr 1991 befreite eine Rekordschmelze gleich ein halbes Dutzend Leichen vom Eis. Der Bergglasferner Gletscher entließ einen Mann, der 1981 in eine dreißig Meter tiefe Gletscherspalte gestürzt war. Der Alpeiner Ferner gab zwei Skifahrer frei, die er 1953 verschluckt hatte. Auf dem Sulztalferner taute nach 57 Jahren ein Wiener Ehepaar wieder auf, das im August 1934 als vermisst gemeldet worden war. Zuletzt kam im August 2012 in 3000 Meter Höhe die Leiche eines vor elf Jahren vermissten 28-jährigen Bergsteigers zutage. Doch keiner von ihnen konnte mit dem Alter jenes Mannes mithalten, der im September 1991 rücklings aus dem Eis des Niederjochferner Gletschers schmolz. Der gefrorene Wanderer war Opfer einer hinterhältigen Pfeilattacke in der Jungsteinzeit geworden und ging als Eismumie Ötzi in die Geschichte ein.

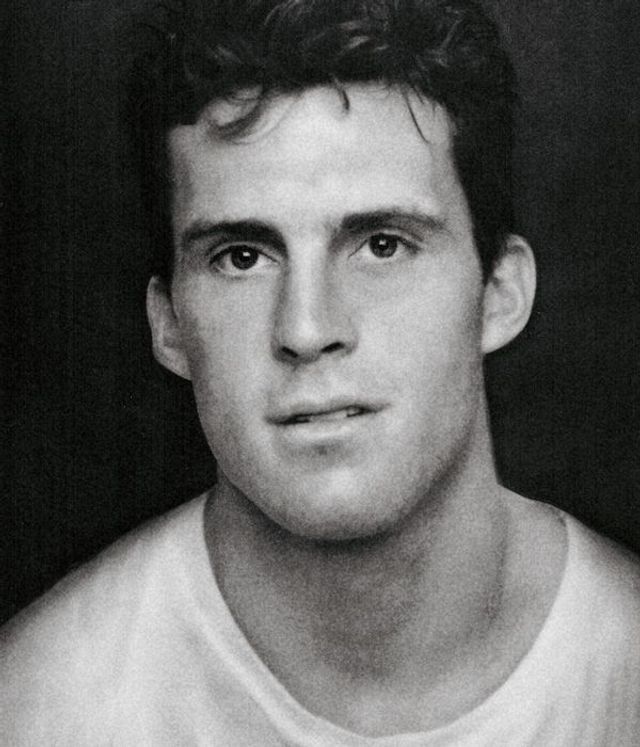

Der 23-jährige Eishockey-Profi Duncan war im August 1989 spurlos verschwunden, nachdem er ein paar Tage bei einem Freund in Nürnberg verbracht hatte. Im September sollte er einen neuen Job als Trainer des Eishockeyteams im schottischen Dundee antreten. Doch er kam nie in Schottland an. Weil es nicht zu ihrem Sohn passte, sich wochenlang nicht zu melden, machten sich die Eltern selbst auf die Suche und flogen am 27. August mit 2000 selbst gedruckten Steckbriefen im Gepäck nach Europa. Sie mieteten ein Auto und fuhren kreuz und quer durch Süddeutschland, Österreich, Italien und die Schweiz. Oft wussten die örtlichen Polizeireviere trotz Interpol-Fahndung nichts von Duncan. Sechs Wochen und mehrere tausend Kilometer irrten sie durch die Alpen. Dann fanden sie Duncans Auto auf dem Parkplatz der Gondelstation des Stubaigletschers bei Innsbruck. Trotz Interpol-Fahndung hatte niemand das Fahrzeug gemeldet, das 42 Tage lang verlassen auf dem Parkplatz vor der Talstation gestanden hatte.

Von dem Skilehrer Walter Hinterhölzl erfuhren die MacPhersons, dass ihr Sohn am 9. August bei ihm Snowboard-Unterricht auf dem Schaufelferner Gletscher genommen und nachmittags allein geübt hatte. Im Ski-Shop sagte man ihnen, dass kein Snowboard fehle. Demnach musste Duncan seine Ausrüstung an der Gletscherstation in 3000 Meter Höhe zurückgegeben und das Skigebiet wieder mit der Gondel in Richtung Tal verlassen haben. Aber warum stand dann sein Auto immer noch auf dem Parkplatz? Und warum hatte er sein Sweatshirt nie abgeholt, das er zum Trocknen in Hinterhölzls Büro aufgehängt hatte? Vor allem aber: Warum hatte niemand Verdacht geschöpft, dass etwas passiert sein könnte?

Die Polizei beschwichtigte: In Österreich passiert doch nichts Schlimmes.

Ein halbes Dutzend mal reisten Bob und Lynda MacPherson aus Kanada in den nächsten Jahren ins Stubaital, um ihren Sohn auf eigene Faust zu suchen. Das Geld, das sie sich für ihr Alter zusammengespart hatten, war irgendwann verbraucht. Aber die Eltern wollen nicht aufgeben. Die Mutter erzwang die Freigabe von Dokumenten des kanadischen Außenministeriums, in denen die Zusammenarbeit mit den österreichischen Ermittlungsbehörden dokumentiert wird. Als sie die Diplomatendepeschen las, wurde Duncans Mutter klar, dass sogar ihre eigene Regierung mehr an den guten bilateralen Beziehungen zu Österreich interessiert schien als am Schicksal eines vermissten kanadischen Eishockeyspielers.

Schneeschmelze gibt Leiche preis

Von den Innsbrucker Behörden fühlten sich die MacPhersons wie Menschen zweiter Klasse behandelt. »Ich bin sicher, dass die ganz normalen Leute im Stubaital genauso empört sind, wenn sie erfahren, wie verantwortungslos ihre Behörden mit dem Tod unseres Sohns umgegangen sind«, sagt Lynda.

Nicht, dass die Tiroler was gegen Kanadier hätten. »Das hätte auch jedem anderen Ausländer passieren können«, sagt Leake. »Und das ist es ja auch.« Im Laufe seiner Recherchen entdeckte Leake, dass die MacPhersons nicht die einzigen Eltern sind, die auf eigene Faust ermitteln mussten, wie ihre Kinder in Tirol zu Tode gekommen waren.

Am Weihnachtsabend 2005 verschwand der 25-jährige Deutsche Raven Vollrath. Seine Leiche wurde ein halbes Jahr später von Wanderern unter einer Brücke gefunden. Die Behörden kamen zu dem Ergebnis, dass der junge Saisonarbeiter nur in Unterhosen bekleidet bei Minusgraden das Haus verlassen, sich mit einer Matratze unter die Brücke gelegt habe und dort erfroren sei. Die Vollraths wollten sich damit aber nicht zufrieden geben und appellierten über das österreichische Fernsehen an die Behörden. Ravens Mutter Maryon Vollrath rang vor der Kamera um Fassung: »Ein Kind verlieren, das ist die höchste Stufe des Schmerzes. Wir können nicht mit der Trauer beginnen, bis wir wissen, was wirklich passiert ist.« Schließlich stellte sich heraus, dass ihr Sohn von seinem Mitbewohner erstochen worden war. Die Einstichlöcher auf seinem T-Shirt wollte der zuständige Gerichtsmediziner Walter Rabl in Innsbruck nicht gesehen haben. Das Beweismittel wurde später – einem Bericht des ORF zufolge – vermutlich in der Gerichtsmedizin verbrannt.

Rabl untersuchte auch den Leichnam der 28-jährigen Susi Greiner, die im August 2006 leblos und unbekleidet im Karwendel in Tirol gefunden wurde. Kleidung, Schuhe und der Rucksack der deutschen Saisonarbeiterin waren über das Tal verteilt. Die Daten auf ihrem Laptop und Handy waren gelöscht worden. Bis auf eine Kopfverletzung konnte der Gerichtsmediziner keine Spuren von Gewalt am Körper der 28-Jährigen finden und stellte als Todesursache Unterkühlung fest. Obwohl Greiner von Zeugen vor ihrem Tod mit einem Unbekannten zusammen gesehen worden war, gingen die Behörden davon aus, dass die junge Deutsche nackt auf den Berg geklettert und oben erfroren war. Bis heute fragt sich die Mutter, wie ihre Tochter barfuß über tausend Höhenmeter auf einen Berg steigen konnte, ohne auch nur ein paar Kratzer an den Fußsohlen zu haben. Der Gerichtsmediziner Walter Rabl hat es abgelehnt, mit dem SZ-Magazin über die Fälle zu sprechen.

Was tun Eltern, wenn das eigene Kind in der Fremde spurlos verschwindet und sich herausstellt, dass es auf mysteriöse Weise zu Tode kam? Der stille Bob las alles, was er über Gletscher finden konnte. Er las auch die Geschichte von den österreichischen Soldaten, die sich im Ersten Weltkrieg in einer Berghöhle versteckt hatten und von einer Lawine zugeschüttet wurden. Als der Schnee wieder schmolz, fand man die Leichen der Soldaten. Ihre Finger waren bis auf die Knochen abgeschürft, weil sie versucht hatten, sich mit bloßen Händen durch den Schnee zu kratzen.

»Da habe ich mir geschworen«, erinnert sich Bob, »dass ich mir Duncans Hände anschauen würde, falls sie ihn jemals finden. Doch als Bob und Lynda schließlich in der Innsbrucker Gerichtsmedizin vor Duncans Leichnam stehen, kann er es nicht über sich bringen, die Finger seines Sohns anzuschauen. »Ich konnte nicht glauben, wie kaputt und reduziert er war, und er hat schrecklich gerochen, und er tat mir so leid.«

Auch eine Telefonkarte fand man bei der Leiche, aber nicht Duncans Führerschein, den er offensichtlich als Pfand in der Skischule hinterlegt hatte und der bis heute verschwunden ist – ebenso wie seine Straßenschuhe. »Jemand muss die Schuhe und den Führerschein entsorgt haben, weil diese Gegenstände klare Beweise waren, dass er nie von der Piste zurückgekommen ist«, glaubt Leake. Polizei, Gerichtsmedizin und Gletscherpersonal hatten die Eltern jahrelang in die Irre geführt. »Wenn die Betreiber der Skischule ihnen gleich gesagt hätten, dass Duncan seine Ausrüstung nie zurückbrachte, hätten die Eltern nicht 14 Jahre nach ihm suchen und den Großteil ihrer Ersparnisse verlieren müssen«, sagt Leake heute. Aber warum sollten die Menschen im Stubaital so hartnäckig schweigen, wenn es sich lediglich um einen tragischen Unfall handelte?

Noch in den Sechzigerjahren war das Stubaital ein abgelegener, strukturschwacher Winkel Österreichs, in den sich kaum Fremde verirrten. Dann kam Heinrich Klier. In den frühen Sechzigerjahren hatte der charismatische Tiroler zu den »Bumsern« gehört. So nennen sie hier die Mitglieder der Unabhängigkeitsbewegung, die das nach dem Krieg Italien zugefallene Südtirol nach Österreich zurückbomben wollten. 1964 hatte Klier mit zwanzig Kilo Dynamit ein Reiterstandbild Mussolinis in die Luft gesprengt und wurde dafür von einem italienischen Gericht in Abwesenheit zu zwanzig Jahren Haft verurteilt.

Klier floh nach Österreich und wurde Unternehmer. Der passionierte Alpinist entdeckte sofort das Potenzial, das die Pisten des Stubaigletschers für den Skitourismus hatten. Im Laufe der Jahre sammelte er mehr als 170 Millionen Euro an Investitionen ein, baute Skilifte und Hotels und ließ die Autobahn bis ins Tal verlängern. Seitdem hatte sich der Gletscher zum profitabelsten Skigebiet Österreichs entwickelt: ein gigantischer weißer Spielplatz mit 25 Liftanlagen und mehr als 100 Kilometer Pisten auf 700 Hektar. Als Duncan 1989 verunglückte, kam bereits knapp eine Million Touristen jährlich auf den Gletscher. Inzwischen verzeichnen die Hotels im Stubaital über 1,7 Millionen Übernachtungen. »Für einen einfachen Menschen im Stubaital ist der Schutz des Gemeinwohls das höchste Gut«, sagt Leake. So ein Mensch mag Mitgefühl mit den Eltern haben. Aber was er weiß, behält er für sich, weil er Angst hat, als Nestbeschmutzer aus der Gemeinschaft des Tals verstoßen zu werden. »Und wenn ein paar Kanadier auftauchen und Fragen stellen«, sagt Leake, »dann sehen die Einwohner sie als Störenfriede.«

Reinhard Klier kann das nicht begreifen. »Sollen wir etwa alle unter einer Decke stecken, vom Pistenfahrer über die Polizei und Gerichtsmedizin bis zum Sportshopbetreiber?« Der 32-Jährige ist seinem Vater vor Kurzem auf den Chefposten der Wintersport Tirol AG gefolgt. Klier ist ein unaufgeregter Mensch, der Besucher gleich selbst am Empfang abholt und sich ausführlich Zeit nimmt. Als Duncan MacPherson verschwand, war er neun Jahre alt. Nun zieht er aus einer dicken Akte ein Foto hervor, das am 9. August 1989 gemacht worden ist.

Darauf ist die Stelle mit einem Kreuz markiert, an der Duncan 14 Jahre später gefunden wurde. Der Pistenrand lasse sich zwar nicht eindeutig erkennen, erklärt Klier, aber der Farbumschlag des Schnees deute daraufhin, dass sich die Fundstelle außerhalb der präparierten Piste befinde. Absperrung hin oder her, Piste sei eben nur da, wo auch präpariert wurde: »Am Berg muss sich jeder selbst über die Gefahren informieren und darüber, wo der Pistenrand ist.«

Für den Skitourismus ist ein tödlicher Pistenunfall so schädlich wie eine Haifischattacke für einen Badestrand. »Sie vermarkten ihre Skigebiete als gigantische Freizeitparks und locken so auch unerfahrene Städter in die Berge«, sagt Leake. »Aber wenn dann einer von denen schwer verletzt oder getötet wird, stellen die Pistenbetreiber es immer so dar, als sei das Opfer schuld.« Weil die österreichischen Behörden weitere Ermittlungen ablehnten, konsultierte Leake Gerichtsmediziner in Kanada und den USA, zeigte ihnen die Fotos von Duncans Leiche und die Überreste seines Snowboards. Alle waren sich einig, die Verletzungen an Duncans linkem Bein und Arm müssen schon vor seinem Tod durch mechanisches Gerät verursacht worden sein und nicht erst, als er schon eingefroren im Gletscher lag.

In Kalifornien fand der Texaner einen Experten für Skiunfälle, der sich die Schäden an Duncans Snowboard anschaute und zu dem Schluss kam, dass sie durch die Rotorblätter eines Schneepflugs verursacht worden sein müssen, wie sie auch am Stubaigletscher zum Lockern der Piste und Zuschütten von Gletscherspalten eingesetzt werden.

Jetzt hat Leake die Ergebnisse seiner Recherchen in einem Buch veröffentlicht. Der Tatsachenbericht trägt den Titel Cold a Long Time, ein Wortspiel mit dem englischen Begriff cold case für ungeklärte Kriminalfälle. Darin enthüllt Leake nicht nur das Versagen von Polizei, Staatsanwaltschaft und Gerichtsmedizin in Tirol. Er lüftet mehr als zwei Jahrzehnte nach Duncans Tod ein noch dunkleres Geheimnis: Leake vermutet, dass der junge Kanadier nach seinem Sturz auf der Piste von einem Schneepflug erfasst wurde, dessen Rotorblätter seine Glieder zerschmetterten. Aufgrund des schlechten Wetters an jenem 9. August 1989 sei Duncan mit seinem Snowboard allein auf dem Gletscher unterwegs gewesen. Als er sah, dass es keine Zeugen gab, habe der Fahrer des Pistenbullys die Leiche in der Gletscherspalte geschoben und sie mit frischem Schnee zugeschüttet.

Der Mann, der am 9. August 1989 für die Pistensicherheit auf dem Stubaigletscher verantwortlich war, betreibt heute eine Pension im Tal. Der Tagesbericht, den Günter M. damals unterschrieb, verzeichnet Nebel, Regen, 80 Zentimeter Schnee und »keine besonderen Vorkommnisse«. Es sei »zu tausend Prozent« ausgeschlossen, erklärt Günter M. heute, dass jemand, geschweige denn er, mit der Pistenraupe über einen Menschen gefahren sei.

Als Duncan MacPhersons Leiche 14 Jahre später wieder auftauchte, war der Tatbestand des fahrlässigen Totschlags bereits verjährt. Trotz gravierender Widersprüche hatten die Innsbrucker Behörden keinerlei Interesse an der Aufnahme von Ermittlungen. Ein Foto vom 18. Juli 2003 zeigt den Pistenarbeiter M., der an dem Tag Dienst hatte, mit einem Kollegen neben dem Fundort der Leiche stehen. Bald darauf, erklärt einer von M.s Kollegen auf dem Gletscher, sei er aufgrund gesundheitlicher Probleme in Frührente gegangen.

Von da an zeigte niemand im Stubaital mehr ein Interesse daran, die Umstände von Duncans Tod aufzuklären. »Über die Todesursache kann nur spekuliert werden«, heißt es im Abschlussbericht der Polizei. Eine Autopsie wurde nicht durchgeführt.

Etwas ist faul in Innsbruck. Der Fall Susi Greiner liegt bei den Akten. Die Klage der Eltern von Raven Vollrath auf Schmerzensgeld wurde im Sommer von einem Tiroler Gericht abgewiesen. Und Duncan MacPhersons Mutter Lynda wartet bis heute auf einen Totenschein, auf dem der wahre Todestag ihres Sohnes verzeichnet ist. Auf dem Dokument, das ihr die Innsbrucker Behörden geschickt haben, starb Duncan an dem Tag, als er aus dem Gletscher schmolz.

Fotos: Winnie Wintermeyer, Stefan Jungmann, privat