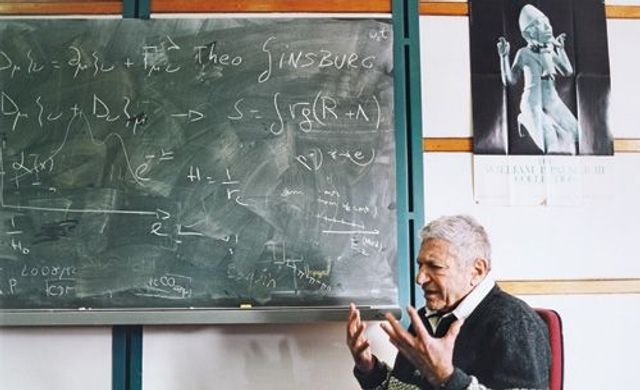

Teilchenjäger Jack Steinberger in seinem Büro im Kernforschungszentrum CERN. Geboren als zweiter Sohn einer jüdischen Familie in Bad Kissingen, hieß er zunächst Hans Jakob. 1934 emigrierte er in die USA und wurde amerikanischer Staatsbürger.

SZ-Magazin: Herr Steinberger, Sie beschäftigen sich seit 70 Jahren mit der Teilchenphysik, einem Feld, das bei Laien wie bei Experten viele Assoziationen weckt. Es heißt, Sie und Ihre Kollegen erforschten, was die Erde in ihrem Innersten zusammenhält. Physiker wie Erwin Schrödinger inspirierte diese Arbeit zu langen philosophischen Ausschweifungen über den Geist und die Materie. Wie stehen Sie dazu?

Jack Steinberger: Aus meiner Sicht hat Teilchenphysik nichts mit Philosophie zu tun. Ich habe immer versucht, mich von solchen Überhöhungen fernzuhalten. Wir wissen seit mehr als hundert Jahren, dass Atome aus Teilchen bestehen. Zwischen den meisten dieser Teilchen bestehen Beziehungen, sie interagieren in der einen oder anderen Form. Das zu untersuchen verstehe ich als Aufgabe der Teilchenphysik.

Aber bekommt Ihr Forschungsgebiet nicht zwangsläufig etwas Mystisches, da es sich um eine unsichtbare Welt handelt, unsichtbar jedenfalls für das menschliche Auge?

Die Phänomene, über die wir sprechen, sind zwar nicht mit dem Auge zu erfassen, aber mit unseren Messinstrumenten. Sie sind also konkret vorhanden und haben nichts Mystisches.

Sie gehen bis heute jeden Morgen in Ihr Büro im europäischen Kernforschungszentrum CERN, dem weltweit führenden Labor auf diesem Gebiet. Wenn Sie die ersten Versuchsapparate, mit denen Sie als junger Wissenschaftler hantierten, mit den gewaltigen Maschinen in Genf vergleichen – was hat sich am meisten verändert?

Die Energie. Auch wir hatten schon Teilchenbeschleuniger, bereits ein paar Jahre nach dem Krieg. Aber der Versuchsaufbau war so, dass Elektronen oder Protonen beschleunigt wurden und dann auf ein festes Ziel stießen, eine Metallplatte. Im CERN werden Protonen beschleunigt, bis sie nahezu Lichtgeschwindigkeit erreichen, und prallen dann frontal aufeinander. Dabei wird viel mehr Energie frei und es entstehen Teilchen, die wir mit unseren Apparaten noch nicht erzeugen konnten.

Fallen Ihnen weitere Unterschiede ein?

Wir kannten keinerlei Vorschriften im Umgang mit Teilchenbeschleunigern, niemand fühlte sich für die Sicherheit zuständig. Anfang der Fünfzigerjahre, als ich im Nevis-Labor in New York arbeitete, besorgten wir zum Beispiel den flüssigen Wasserstoff und fuhren damit zu einem anderen Labor, das 30 Kilometer entfernt war. Die Flaschen mit der hochexplosiven Flüssigkeit lagen einfach auf der Rückbank im Auto. Ich habe auch mehrmals erlebt, wie während eines Experiments Substanzen austraten. Bei einem Vorfall im Forschungszentrum von Brookhaven auf Long Island gab es einen lauten Knall. Die Forscher rannten durch die Hintertüren ins Freie und flüchteten auf einen gegenüberliegenden Hang. Zum Glück ist nie etwas Schlimmeres passiert.

Sie hatten damals nur eine Handvoll Kollegen. Im CERN arbeiten heute Tausende Menschen an einem Experiment. Was bedeutet das für das Selbstverständnis eines Forschers?

Der Einzelne kann in so einem Umfeld natürlich wenig bewegen. Als ich ein junger Forscher war, konnte ich mir ein Experiment überlegen, ein halbes Jahr daran arbeiten und am Ende etwas Interessantes lernen. Mir war diese Freiheit immer wichtig: zu beeinflussen, was genau erforscht wird und wie.

Vermissen die Forscher am CERN heute diese Freiheit?

Schwer zu sagen. Ich weiß es nicht, ob die Tausende von Mitarbeitern hier am CERN sich nun als Entdecker des vor einigen Monaten nachgewiesenen Higgs-Teilchens verstehen. Mein Eindruck ist aber, dass wir Befriedigung im Leben nicht unbedingt aus dem ziehen, was tatsächlich passiert, sondern daraus, wie wir die Realität wahrnehmen. Aus meiner Sicht haben die Forscher hier an ihrer Arbeit genauso viel Spaß, wie ich ihn hatte.

Trotzdem war auch Ihre Freiheit in jungen Jahren beschränkt: Die antikommunistische Hetzjagd der McCarthy-Ära machte vor den Forschungslaboren nicht halt.

Ich wurde deshalb 1949 an der Universität von Berkeley aufgefordert, einen Eid zu schwören, dass ich kein Kommunist war. Ich unterschrieb das Papier, das jedem Mitarbeiter vorgelegt wurde, aber nicht. Der US-Regierung war damals jegliche politische Aktivität suspekt, die in irgendeiner Form linksgerichtet war. In dieser Zeit wurden die Geheimdienstleute des FBI auch auf mich aufmerksam.

Aus welchem Anlass?

Die Probleme begannen schon während des Kriegs, als ich am Massachusetts Institute of Technology arbeitete und einer Art Gewerkschaft für wissenschaftliche Mitarbeiter beitrat. Ich war in Forschungen involviert, die Kriegsbombern helfen sollte, ihre Ziele am Boden besser auszumachen, natürlich auch Zivilisten. Gleichzeitig unterstützte ich Franklin D. Roosevelt in seinem Wahlkampf. Deshalb dachte das FBI wohl, ich sei links, also nicht akzeptabel. Seitdem hatte ich Ärger mit den Brüdern.

War diese Ablehnung für Sie nicht sehr schmerzhaft? Kurz zuvor, im Jahr 1934, hatten Ihre Eltern Sie von Ihrem Zuhause in Bad Kissingen weggeschickt, weil Juden auch dort zunehmend schikaniert wurden. Sie waren damals gerade 13.

Ich habe diese beiden Dinge nie miteinander verknüpft. Mein Ziel war, zu überleben und das Beste aus dem zu machen, was ich hatte. Im Nachhinein muss man sagen, dass sich die Dinge auch wirklich sehr gut für mich entwickelt haben.

Wie vertrug sich Ihre linke Gesinnung mit der Arbeit an Kriegstechnologie?

Der Krieg war noch voll im Gang, ich war jung und stellte keine Fragen. Das änderte sich erst, als mir angeboten wurde, auch bei Atomversuchen mitzuarbeiten. Das lehnte ich ab.

Was gab den Ausschlag, dass Sie Ihre Haltung änderten?

Das hängt sicher mit dem Abwurf der Atombombe auf Japan zusammen, den ich für absolut falsch hielt. Japan war zu diesem Zeitpunkt völlig am Ende, Luftwaffe und Marine waren zerstört. Außerdem rückten die Russen an. Truman wollte verhindern, dass Japan in die Hände der Russen fällt. Deshalb warf er die Bombe, um den Krieg sofort zu beenden.

Wie standen die anderen Wissenschaftler zu Trumans Vorgehen?

Es gab Versuche, ihn umzustimmen. Der Atomwissenschaftler James Franck hatte einen offenen Brief verfasst, den viele Wissenschaftler unterzeichneten. Dieser Brief kursierte auch in Los Alamos, doch Robert Oppenheimer, der Leiter des Manhattan Projects zum Bau der Atombombe, lehnte die Forderungen ab. Er wollte Truman die Freiheit lassen zu entscheiden, ob er die Bombe einsetzt oder nicht. Später bedauerte Oppenheimer zutiefst, was er getan hatte, aber damals war er eben für den Einsatz der Bombe. Wie jeder Mensch versuchte er sein Handeln vor sich selbst zu rechtfertigen: Er hatte die Bombe gebaut, also war sie gut.

Sie waren mit Oppenheimer gut befreundet. Haben Sie ihn nie gefragt, wie er so irren konnte?

Nein, nie. Was hätte er sagen sollen? Es war eindeutig falsch, was er getan hatte.

»Inzwischen wissen wir, dass der vermeintlichen Sensation ein Messfehler zugrunde lag.«

Am 10. Dezember 1988 überreicht der schwedische König Carl Gustaf in Stockholm den Nobelpreis für Physik an Steinberger. Ausgezeichnet wurden er und seine Kollegen Leon Lederman und Melvin Schwartz für ihre Experimente in den Sechzigern, die wichtige Erkenntnisse über ein Elementarteilchen lieferten, das Neutrino.

Die Labors, in denen Sie zu Beginn Ihrer Forscherkarriere arbeiteten, hatten oft einen militärischen Hintergrund. Gab es eine Erwartungshaltung, was die Ergebnisse Ihrer Forschung betraf?

Die meisten Versuche, auch die an den Teilchenbeschleunigern, waren Grundlagenforschung. Die Militärs hofften, dass vielleicht etwas abfallen würde, womit sie ihre Technologie verbessern könnten. Aber im Grunde wussten sie, dass sie von uns nichts zu erwarten hatten.

Gilt das auch für das CERN, das 1954 entstand?

Zumindest gab es einen militärischen Hintergrund: Die Amerikaner hatten die Atombombe, die Europäer nicht. Aber dieser Aspekt verlor bald an Bedeutung, weil die Militärs in Frankreich und Großbritannien sich ihre Bomben ohne die Hilfe der CERN-Forscher bauten. Blieb das zweite Ziel: die Vorherrschaft auf dem Gebiet der Physik. Vor dem Krieg hatten die Europäer dominiert, danach die Amerikaner. Das sollte sich wieder ändern.

Besteht dieser Ehrgeiz immer noch?

Heute fließt sehr viel Geld nach Genf, aber der Enthusiasmus der Mitgliedsstaaten hat stark nachgelassen. Vor vier Jahren versuchte Österreich sogar aus dem europäischen Verbund auszusteigen und konnte nur mit Mühe zum Verbleib überredet werden. Es wird also schwieriger, Forschungsgelder aufzutreiben. Deshalb lanciert die Generaldirektion eine Pressemeldung nach der anderen, um zu zeigen, wie wichtig die Forschung des CERN ist.

Das klingt, als wären Sie damit nicht immer einverstanden.

Sie erinnern sich vielleicht, vor einiger Zeit hieß es, Neutrinos seien schneller als Licht unterwegs. Hintergrund war ein Experiment hier am CERN, wo man die Teilchen produzierte. Dann wurde festgehalten, wie lange es dauerte, bis diese Neutrinos auch im 700 Kilometer entfernten Gran-Sasso-Labor in Süditalien messbar waren. Eine komplizierte Angelegenheit, aber die Forscher waren überzeugt, dass sie alles richtig gemacht hatten. Dabei weiß jeder Physiker, dass es der speziellen Relativitätstheorie widerspricht, wenn sich Elementarteilchen schneller als Licht bewegen. Zahlreiche Wissenschaftler baten den Generaldirektor des CERN, nicht an die Öffentlichkeit zu gehen. Doch er setzte sich über ihre Bedenken hinweg. Inzwischen wissen wir, dass der vermeintlichen Sensation ein Messfehler zugrunde lag.

Gibt es noch andere Fälle, in denen die Öffentlichkeit falsch informiert wurde?

Das CERN hat generell das Problem, dass sich viele der Forschungen schwer vermitteln lassen, weil sie einfach zu kompliziert für Laien sind. Um die Bedeutung der Ergebnisse hervorzuheben, heißt es in CERN-Pressemeldungen deshalb oft: Die Entdeckungen seien von Interesse, weil sie uns erlaubten, besser zu verstehen, was im Universum kurz nach seiner Geburt geschah. Ich habe mich wirklich intensiv mit dem Thema beschäftigt. Mir fällt beim besten Willen nichts ein, was wir am CERN über das frühe Universum gelernt hätten. Nichts, null. Also habe ich dem General-

direktor einen Brief geschrieben mit der Bitte, er möge es mir erklären. Natürlich erhielt ich keine Antwort.

Vor Kurzem meldete das CERN, seine Forscher hätten das seit Jahrzehnten gesuchte Higgs-Teilchen nachgewiesen. Haben Sie auch daran Zweifel?

Ich war anfangs tatsächlich skeptisch. Der Nachweis des Higgs-Teilchens ist äußerst kompliziert, und es gibt bei der Messung viel Hintergrundrauschen, das nichts mit dem Higgs-Teilchen zu tun hat und das Ergebnis verfälschen könnte. Es bestand die Gefahr, dass die Forscher etwas sehen wollten, was gar nicht da war. Aber inzwischen haben weitere Experimente die ersten Messungen bestätigt, und es spricht viel dafür, dass den Beteiligten die wichtigste Entdeckung seit Jahrzehnten auf diesem Feld gelungen ist.

»Gründlich sein, korrekt sein und nicht spekulativ.«

Dieses Bild zeigt Steinberger mit drei Kollegen vor dem Aleph-Detektor, einem Abschnitt des Teilchenbeschleunigers LEP am Forschungszentrum CERN. Er wurde von Steinberger mitentworfen und war zwischen 1989 und 2000 in Betrieb.

Wie wichtig ist der Anreiz für Forscher bei der Suche nach dem Higgs-Teilchen und anderen bahnbrechenden Entdeckungen, der Erste zu sein?

Das menschliche Ego spielt auch bei Wissenschaftlern eine große Rolle. Ich gehe gelegentlich in die Berge, da sehe ich ein ähnliches Phänomen: Bergsteiger wagen sich nicht in erster Linie auf die schwierigsten Gipfel, weil sie die Landschaft anzieht. Zweifellos interessieren sich Physiker für die Gesetze der Natur. Aber sie wollen auch Anerkennung. Und die bekommt man, wenn man als Erster etwas entdeckt.

Was hat Sie mehr befriedigt: Ihre Erkenntnisse zu den Neutrinos, die Ihnen 1962 gelangen, oder die Verleihung des Nobelpreises im Jahr 1988 als Anerkennung für Ihre wissenschaftlichen Leistungen?

Der Nobelpreis spielte in meinem Leben keine große Rolle. Ich hatte nie den Eindruck, dass ich für meine Arbeit eine besondere Auszeichnung verdient hätte. An der besagten Arbeit waren sieben Forscher beteiligt, prämiert wurden aber nur zwei Kollegen und ich. Wie kann das Nobelpreiskomitee in Stockholm beurteilen, wer von uns was getan hat?

Seit einigen Jahren beschäftigen Sie sich auch mit der Astrophysik und Kosmologie. Sie haben einmal bemerkt, Sie lernten auf diesem Gebiet viele neue Dinge. Das sei oft faszinierend, aber zuweilen auch frustrierend mit einem alten Gehirn.

So ist es, das Lernen fällt mir heute viel schwerer.

Gibt es so etwas wie ein ideales Alter für einen Physiker?

Dazu habe ich eine klare Meinung: Ab Mitte 20 geht es langsam bergab.

Nicht Ihr Ernst?

Doch. Albert Einstein hatte seine beste Zeit, als er 25 war. Werner Heisenberg war kaum älter, als er seine Quantentheorie entwickelte. Ich habe Einstein sehr viel später an der Universität Princeton getroffen, er war damals etwa 65. Es war ein aufregendes Jahr für die Physik, wir hatten jede Woche ein Seminar, um die Neuigkeiten zu diskutieren. Einstein war dort nie zu sehen, er hatte kein Interesse daran und wusste nicht, was in der Physik vor sich ging. Ich fand das ein bisschen schockierend.

Ihr Beispiel zeigt doch, dass ein Physiker bis ins hohe Alter arbeiten kann.

Na ja, ich will mich jetzt wirklich nicht mit Einstein vergleichen.

Warum zieht es Sie auch mit 91 Jahren immer noch täglich in Ihr Büro im CERN?

Es gibt einfach nichts anderes, was ich kann.

Welche Eigenschaften oder Talente haben Sie mitgebracht, die Ihre Forscherkarriere beförderten?

Eigentlich keine besonderen. Ich habe mich immer einer Aufgabe gewidmet und sie dann konsequent verfolgt. Daraus ergaben sich neue Fragen, die mich beschäftigten. Ich habe mir nie große Gedanken gemacht, was ich als Nächstes tun sollte, das ergab sich immer von selbst.

Würde Ihr Leben ähnlich verlaufen, wenn Sie noch einmal 20 wären?

Ich würde mich heute wohl kaum für die Physik entscheiden. Nicht weil es nicht immer noch viele interessante und offene Fragen auf dem Gebiet gäbe. Aber als 20-Jähriger war ich bereits ein politisch denkender Mensch. Und deshalb würde ich mich heute eher mit der Ökologie und der Frage des Überlebens unseres Planeten beschäftigen. Natürlich wird dieses Feld vor allem von der Politik bestimmt, deshalb kann ich nicht ganz sicher sagen, ob ich das aushalten würde.

Der Physiker Wolfgang Pauli hat einmal von dem Glück gesprochen, das es bedeutet, die Natur zu verstehen. Haben Sie dieses Glück auch erfahren?

Ich hatte vor einigen Jahren eine Operation an der Hüfte. Den Arzt, der mich operierte, kannte ich schon länger, wir hatten uns angefreundet. Ich erinnere mich noch genau, wie er nach der OP den Vorhang öffnete und über das ganze Gesicht strahlte. Und mir wurde klar, dass er eine Freude aus seiner Arbeit schöpfte, wie ich sie nicht kannte. Es war die Freude, etwas erreicht zu haben, und das in kurzer Zeit.

Anders als Sie selbst mit Ihren Experimenten, die sich über Monate oder Jahre hinzogen?

Ja, das schließt natürlich ein spontanes Glücksgefühl aus. Aber auch ich habe aus meiner Arbeit eine gewisse Befriedigung gezogen.

Sie erwähnten, dass Sie sich von der Philosophie stets fernhielten. Können Sie etwas mit den Ausführungen des Physikers Werner Heisenberg anfangen, der die Quantenmechanik begründete und über die Schönheit der Naturgesetze schwärmte?

Sicher, wenn man etwas lernt oder erkennt, einen Zusammenhang oder eine Formel, die viele Beobachtungen vereint und universelle Gültigkeit hat, dann mag man das schön nennen. Die Allgemeine Relativitätstheorie und die Quantentheorie, das sind schöne Konzepte. Aber ich hatte einen Lehrer und Mentor, den Physiker Enrico Fermi, dessen oberstes Gebot lautete: gründlich sein, korrekt sein und nicht spekulativ. Das ist natürlich kein philosophischer Ansatz. Aber so habe ich die Physik immer verstanden.

Fotos: Armin Smailovic / Agentur Focus; SSPL/CERN; dpa Picture Alliance

Foto: Armin Smailovic