Die unscheinbare Wohnanlage im Westen Roms ist ein typischer Appartementblock: bleichgrauer Putz, eisernes Tor, Dutzende von Namen auf der Gegensprechanlage. Nur ein Klingelschild ist leer. Dort lebt der Mann, dessen Namen hier jedes Kind kennt, seit er vor 15 Jahren wegen seiner Beteiligung an einem der schlimmsten Kriegsverbrechen in Italien zu lebenslanger Haft verurteilt wurde.

Erich Priebke ist im Juli 100 geworden. Aus Altersgründen hat die Justiz das Urteil in lebenslangen Hausarrest umgewandelt. Seit 1999 wohnt der ehemalige SS-Hauptsturmführer in einer kleinen Wohnung, die ihm sein Anwalt mietfrei zur Verfügung stellt. Er lebt allein, aber schwer bewacht. Tag und Nacht stehen zwei Soldaten in einem Militärjeep vor dem Haus, damit der Hundertjährige nicht aus dem Fenster steigt und verschwindet. Eine Haushaltshilfe geht ihm für 400 Euro pro Monat zur Hand, erledigt Einkäufe und geht mit ihm im Park spazieren. Selten besuchen ihn Verwandte. Die Söhne leben in Südamerika, seine Frau starb vor einigen Jahren.

Gehen Priebke und die Haushaltshilfe spazieren oder Kaffee trinken, folgen den beiden zwei Polizisten: ein dicker Großer, ein kleiner Dünner, beide in Jeans. »Alles Freunde«, sagt Priebke später, »wirklich nette Leute.« Was wird hier gespielt? Was ist das für eine Geschichte? Mit seinen 100 Jahren ist Priebke der älteste lebende NS-Kriegsverbrecher, ein Überlebender aus einer tödlichen Zeit, die längst nur noch den Geschichtsbüchern zu gehören scheint. Die letzte Gelegenheit, die mutmaßliche Banalität des Bösen am lebendigen Leib zu erkunden. Die Militärwache hat meinen Ausweis kontrolliert und mich passieren lassen. Im Treppenhaus suche ich das Appartement ohne Namen. Statt eines Klingelschilds hat Priebke einen handgeschriebenen Zettel über die Tür gehängt: »Vae Victis« – Wehe den Besiegten.

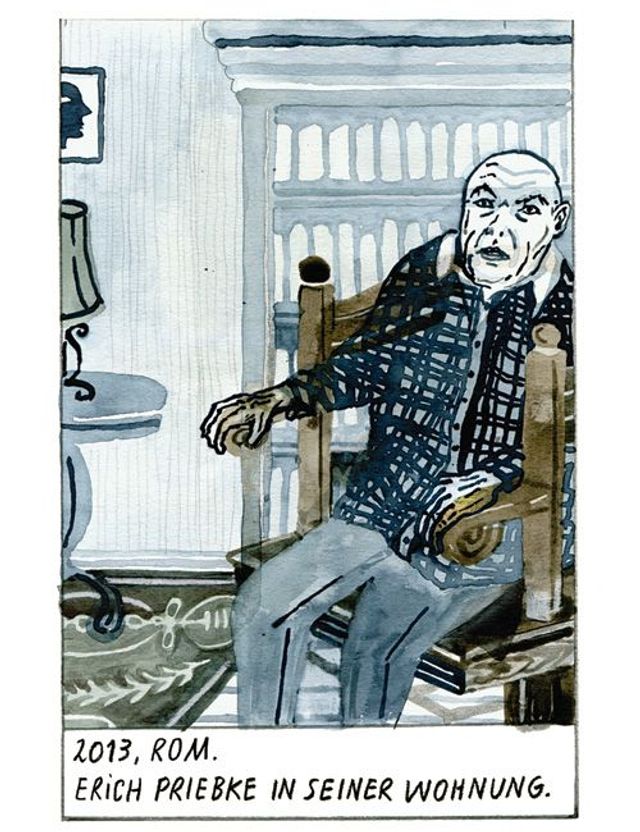

Klopfen, nichts regt sich. Der alte Mann ist harthörig. Energisches Pochen, das durch das alte Treppenhaus hallt. Schließlich ein Schlurfen hinter der Tür, die sich einen Spalt öffnet. Der Hundertjährige scheint überrascht, dass er Besuch bekommt. »Kommen Sie rein, um fünfe geh ich aber aus dem Haus.« Im Flur steht ein dunkler Eichenschrank, an der Wand hängt ein Porträt von Feldmarschall Erwin Rommel, daneben Leopardenfelle und Lanzen. Priebke schlurft an einem Ständer mit alten Musketen vorbei ins Wohnzimmer, lässt sich in einen schweren Holzsessel sinken und seufzt: »Wenn ich unter schlechteren Umständen hätte leben müssen, wäre ich vielleicht schon tot.«

Der Tod ist ein alter Bekannter von Priebke: 1913 in Hennigsdorf bei Berlin geboren, verlor er als Kind beide Eltern. Als junger SS-Offizier tötete er 1944 zusammen mit anderen SS-Leuten 335 italienische Geiseln vor den Toren Roms, er selbst hat nachweislich zwei Schüsse abgegeben. Wie denkt Priebke heute über die Gräuel, die als »Massaker in den Ardeatinischen Höhlen« in die Geschichte einging? Der alte Mann wirft die Hände in die Luft und blickt betroffen: »Leider Gottes, das ist schiefgelaufen.«

Ist sie das, die Banalität des Bösen? Eine Handbewegung als entschuldigende Geste für das Auslöschen von Hunderten unschuldiger Leben? Am 23. März 1944 waren in Rom 33 Angehörige eines deutschen Polizeiregiments bei einem Anschlag von Partisanen getötet worden. Noch am gleichen Tag beschloss die Militärführung, als Vergeltung für jeden deutschen Toten, zehn Italiener zu erschießen. SS-Obersturmbannführer Herbert Kappler, Kommandeur der Sicherheitspolizei, des Sicherheitsdienstes des Reichsführers der SS (SD) in Rom und Priebkes Vorgesetzter, stellte eine Erschießungsliste mit den Namen von Häftlingen zusammen, die in Roms SS-Gefängnissen einsaßen. Kappler schrieb bereits zum Tode verurteilte Häftlinge darauf und Zivilisten, die eher zufällig verhaftet worden waren, weil sie bei einer der Razzien zur falschen Zeit am falschen Ort waren. »Er hat die ganze Nacht gesessen und Akte für Akte durchgesehen«, sagt Priebke. »Er hat versucht, möglichst keine Familienväter mit auf die Liste zu nehmen.«

»Leider Gottes sind fünfe zu viel erschossen worden.«

Besuch am Tatort: Die Ardeatinischen Höhlen befinden sich wenige Kilometer südlich von Rom und sind heute eine Gedenkstätte. Durch ein schmiedeeisernes Tor gelangt man zum Vorplatz. Von hier wurden die Geiseln mit gefesselten Händen hinter dem Rücken jeweils zu fünft ins Hintere der Höhle geführt. Dort mussten sie sich hinknien und wurden durch Genickschuss getötet. Kappler führte das Kommando über die rund 80 SS-Männer – zusammen mit den SS-Offizieren Karl Hass, Carl-Theodor Schütz und Priebke.

Die Wärterin der Gedenkstätte erschrickt, als ich sie auf Priebke anspreche. Der lebt noch? Sie ist hier von so vielen Toten umgeben, dass der Gedanke unfassbar scheint, ausgerechnet einer der Mörder könne nur wenige Kilometer entfernt wohnen. Dann zuckt sie mit den Schultern und zitiert ein Sprichwort: »La malerba non muore mai.« Unkraut vergeht nicht. Sie führt mich in einen Raum mit Hunderten von Sarkophagen, in denen die Überreste der Ermordeten aufgebahrt werden. Wir gehen durch die Reihen und lesen die Namen: Beniamino Raffaelli, Zimmermann, 40 Jahre alt. Orlando Orlandi Posti, Student, 18 Jahre. Pietro Pappagallo, Priester, 55 Jahre. Reihe um Reihe um Reihe.

Das jüngste Opfer war 14 Jahre, das älteste 74 – ein Großvater mit Namen Mosè Di Consiglio. Neben ihm liegen fünf Familienangehörige. Kappler hatte in gewissenloser Gewissenhaftigkeit drei Generationen der Familie auf seine Todesliste gesetzt. Priebke führte bei der Erschießung Buch. Aber er schoss auch selbst. »Der Kappler hat gesagt: Die Offiziere schießen zuerst. Dann wollte einer nicht schießen. Und da hat der Kappler mit ihm geredet und gesagt: Du hör mal, wenn du nicht schießt, müssen wir dich erschießen, nicht wahr? Na, dann hat der schweren Herzens auch geschossen. Aber dann sagte der Kappler: So, damit wird die Disziplin wiederhergestellt. Und dann mussten wir alle noch einmal schießen.«

Im Prozess 1996 vor dem Militärgericht berief sich Priebke auf den Befehlsnotstand. »Für uns war das ja furchtbar« sagt Priebke. »Ich war froh, wie ich die zwei Schüsse abgegeben hatte. So wie der Großteil von uns. Wir waren ja keine Schlächter. Der Kappler hätte sagen müssen: Wir sind Beamte, wir sind keine Waffenträger, das müssen die Soldaten machen.« Lieber wäre er an seinem Schreibtisch im Hauptquartier geblieben. Der Schreibtischtäter scheut das Angesicht der Tat.

Fünf Stunden dauerte das Töten an jenem 24. März 1944. Priebke führte Buch. Als er den letzten Namen auf seiner Liste durchstrich, bemerkte er eine Unstimmigkeit.

»Leider Gottes sind fünfe zu viel erschossen worden. Deswegen hat man den Kappler verurteilen können. Weil der nicht drauf geachtet hat, dass da fünfe zu viel dabei waren.« Die Gefängnisverwaltung hatte Kapplers Kommando versehentlich fünf Gefangene zu viel überstellt. Priebke lehnt sich aus seinem Stuhl nach vorn und seufzt noch einmal: »Leider Gottes, das ist schiefgelaufen.« Ja, er hat Mitleid, aber nur mit sich selbst und seinen Kameraden. Leider mussten sie töten. Leider töteten sie mehr, als sie mussten. Leider konnte man sie dafür verurteilen.

Herbert Kappler wurde 1948 von einem römischen Gericht für das Massaker zu lebenslanger Haft verurteilt. 1977 gelang ihm die Flucht aus einem Militärkrankenhaus nach Deutschland. Die deutschen Behörden lieferten ihn nicht mehr aus. Er starb 1978 in Freiheit. Carl-Theodor Schütz wurde 1950 als Mitläufer eingestuft und später in den Bundesnachrichtendienst übernommen. Als man dort von seiner Vergangenheit erfuhr, musste er still und leise gehen. Er bekam eine großzügige Abfindung, starb 1985

in Köln, ohne je angeklagt zu werden. Karl Hass tauchte in Italien unter und in Filmen wie Luchino Viscontis Die Verdammten wieder auf – als Statist in der Rolle eines SS-Manns. Er wurde 1998 in Rom zu lebenslanger Haft verurteilt und starb 2004 im Hausarrest. Erich Priebke aber wurde Katholik. Nach seiner Verhaftung im Mai und 20 Monaten Kriegsgefangenschaft in einem Lager in Rimini gelang ihm die Flucht zu seiner Frau und den Söhnen nach Südtirol. Später versteckten ihn Franziskanermönche in einem Kloster.

»Ich hatte keine Wahl. Ich bin kein Träumer. So war mein Leben.«

»Ich bin ein gläubiger Christ und in manchen Situationen habe ich immer gemerkt, dass der Herrgott mir weitergeholfen hat. In Momenten, wo es aussah, als ob es nicht weitergeht, war immer wieder ein Ausweg«, erklärt er und fügt hinzu: »Nach dem Krieg, meine ich.« Priebke ging nach Rom. Dort half ihm der Bischof Alois Hudal bei der Beschaffung eines gefälschten Passes auf den Namen Otto Pape. Mit diesem Pass flohen Priebke und seine Familie über Genua nach Argentinien. In Buenos Aires arbeitete er als Kellner in einem deutschen Bierlokal, später zog er mit seiner Familie in den Ferienort Bariloche, wo er eine Metzgerei aufmachte und zum angesehenen Mitglied der deutschen Gemeinde wurde. Noch heute hört man ihm an, dass er lange in Südamerika gelebt hat. Statt mit »Nein« antwortet er auf viele Fragen mit »No«. War Hitler ein Vaterersatz für ihn? »No, no, so habe ich das nie betrachtet.« Hat er in Argentinien dem Nationalsozialismus nachgetrauert? »No, no, no. Das war vorbei, da hatte ich keine Zeit zu trauern.«

Fünfzig Jahre konnte Priebke unter richtigem Namen in Argentinien leben, bis er 1994 von einem Fernsehteam aufgespürt und auf offener Straße mit Fragen zu seiner Vergangenheit konfrontiert wurde. Die Bilder zeigten Wirkung: Der biedere Pensionär mit seinem Schlapphut, der sich vor laufender Kamera in schnarrendem Englisch darauf berief, nur »orrrrders« – Befehle – befolgt zu haben, entsprach genau dem Klischee des Nazi-Rentners. Er wurde auf internationalen Druck hin nach Italien ausgeliefert. Für seine Unterstützer, die meist aus dem neonazistischen Umfeld stammen, ist Erich Priebke der letzte deutsche Kriegsgefangene – ein Sündenbock. Doch für die hat Priebke eine überraschende Botschaft. Auf die Frage, ob er sich denn nach wie vor als Nationalsozialist fühle, winkt er ab: »No, no, no. Ich bin völlig frei von irgendwelchen politischen Überzeugungen.«

Natürlich, er sei Nationalsozialist gewesen. Aber das war in einer anderen Zeit. »Wie das vorbei war, war es vorbei, nicht wahr?« Er sei gegen jede Diktatur, »ob sie jetzt rechts oder links ist. Irgendeiner leidet immer darunter.« Nur seinem Onkel fühle er sich verbunden, der ihn, den Vollwaisen, aufgenommen und ihn »mit der Rute« erzogen habe: »Dafür bin ich ihm dankbar, weil ich hart wurde gegen Überraschungen des Lebens. Ich habe mich nie untergehen lassen.« Für die Justiz ist Priebke eine Erinnerung an jahrzehntelange Versäumnisse. Als er 1994 überstellt wurde, entdeckte man im Gebäude der Militäranwaltschaft in Rom einen versiegelten Holzspind voller Ermittlungsunterlagen zu deutschen Kriegsverbrechen in Italien. Die Dokumente im »Schrank der Schande« – darunter Akten über Priebke und mehr als 400 andere mutmaßliche Kriegsverbrecher – waren bereits Anfang der Sechzigerjahre weggeschlossen worden. Damals baute sich Priebke in Argentinien gerade eine neue Heimat auf – und war stets auf Ordnung bedacht. Als Chefkellner im »Hotel Sauter« in Bariloche vergewisserte er sich immer, dass alle Angestellten saubere Kleidung, Schuhe und Fingernägel hatten. Seine Vergangenheit aber ließ ihn nicht los. Die Hotelbesitzerin Inés Sauter, Priebkes damalige Chefin, erzählte in einem Dokumentarfilm, ihr fleißiger Chefkellner habe immer von seinem früheren Leben als einer menschlichen Last gesprochen, die er ständig mit sich trug.

Schuld und Sühne, wie denkt der Hundertjährige darüber? Hat er nicht gesagt, er sei ein Christ? An der Wand seines Wohnzimmers hängt ein Ölbild des Apostels Johannes. Was bedeutet Priebke der Heilige? Der Alte lacht und winkt ab: »San Giovanni? Der bedeutet mir jar nüscht.« Das Bild gehört seinem Anwalt, dem Besitzer der Wohnung. Ein letzter Versuch, die Beichte: Gibt es etwas, das er bereut in seinem langen Leben? Gibt es nichts, das er gerne anders gemacht hätte? »Ach, was anders. Ich hatte keine Wahl. Ich bin kein Träumer. So war mein Leben.« Hat Erich Priebke denn kein selbstbestimmtes Leben geführt, trägt er keine Verantwortung für seine Taten? Er überlegt nicht lange, wirft erneut die Hände in die Höhe und verkündet: »Ich bin der Überzeugung, dass der Herrgott, wenn es ihn gibt, jeden Menschen so führt, wie er halt lebt.«

Da ist er wieder, der Befehlsnotstand. Die Verantwortung sollen andere übernehmen, entweder SS-Kommandeur Kappler oder gleich der liebe Gott. Der Alte lässt die Hände wieder auf die schweren Stuhllehnen sinken und überlegt. »Es ist kein Mensch bisher aus dem Jenseits wiedergekommen und hat erzählt. Wir wissen nicht, ob es einen Gott gibt«, sagt er und blickt zur Decke. »Wir wissen nicht, ob es Himmel und Hölle gibt.« Er wird es bald herausfinden.

(Foto in der Illustration: action press)

Illustrationen: Paula Bulling