Einem Orang-Utan in die Augen zu schauen ist nicht schön. Eher ungemütlich. Sagt ein Mann, den manche »Affenversteher« schimpfen: Hannes Jaenicke, der Schauspieler, Dokumentarfilmer, Umweltaktivist, Bestsellerautor.

Orang-Utans wenden ihren Blick kaum ab, wenn ihnen jemand gegenübersteht. Menschen machen das nicht. Schimpansen genauso wenig. Beide weichen länger anhaltenden Blicken aus. »Orang-Utans starren einen an, als ob sie einen musterten, als ob sie jeden einzelnen Pickel im Gesicht untersuchen würden, minutenlang«, sagt Jaenicke, ein Affenversteher, der diese Affen gar nicht versteht.

Jaenicke war berührt von der Gutmütigkeit der Orang-Utans, als er zum ersten Mal einen im Arm hielt. Er war beeindruckt von ihrer Intelligenz. Er war entsetzt von der Grausamkeit, mit der sie in den Palmölplantagen auf Borneo gejagt oder als Haustiere in zu kleinen Käfigen gehalten werden. Er drehte einen Dokumentarfilm über sie. Die Produktionskosten streckte er vor, weil er anfangs keinen Sender fand. Im Einsatz für Orang-Utans wurde sein erster von inzwischen vier Dokumentarfilmen fürs ZDF. Aber ob ihr Blick nun Neugier oder Trauer verrät, kann er immer noch nicht mit Bestimmtheit sagen. Jaenicke fühlt sich jedenfalls leicht irritiert und unwohl, sobald ihn einer anschaut.

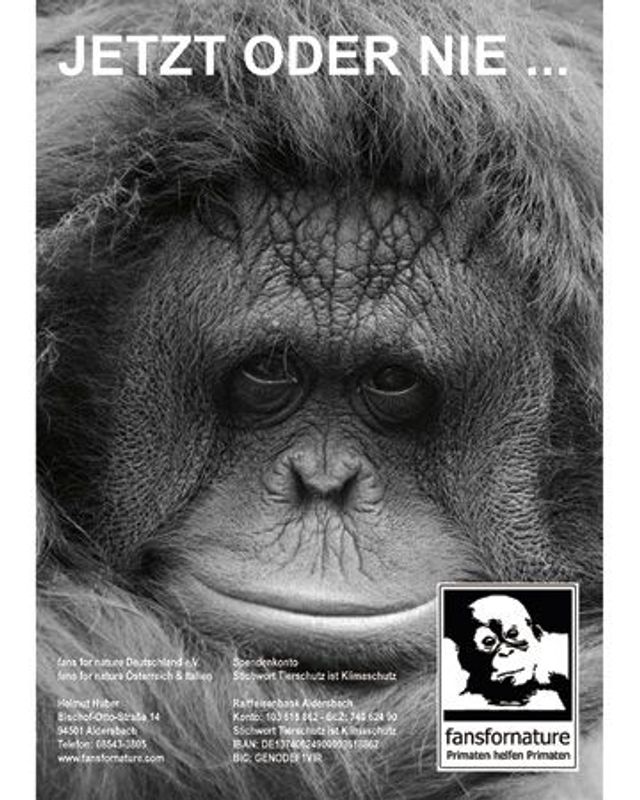

Ihr unergründlicher Blick auf Plakaten von Spendenorganisationen macht vielen Menschen ein schlechtes Gewissen. Meist werben NGOs mit Babyaffen, so gut wie nie mit einem verkrüppelten Tier, dem man etwa nach islamischem Recht die Hand abgehackt hat, nachdem es eine Banane gestohlen hatte. Brutale Bilder verschrecken spendenbereite Menschen zu schnell. Ohnehin rühren wenig andere exotische Tiere die Deutschen so wie der Orang-Utan am anderen Ende der Welt. Für keinen anderen Menschenaffen sammeln so viele Hilfsorganisationen in ganz Europa so viel Geld: 700 000 Euro kommen jedes Jahr allein von BOS Deutschland, der Borneo Orangutan Survival Foundation. Alles vergebens, fürchtet Jaenicke: »In zwanzig Jahren wird es keine frei lebenden Orang-Utans mehr geben.«

So viel Geld, so wenig Hoffnung.

Eigentlich befasst sich der Dokumentarfilmer längst mit anderen Themen, mit Bruno, dem Problembären, dem Plastikmüll in den Weltmeeren oder den Gorillas im Kongo. Von seinem zweiten Buch Die große Volksverarsche wurden bis heute mehr als 100 000 Exemplare verkauft. Aber der Blick der Orang-Utans lässt ihn nicht los. Jaenicke trinkt Rhabarberschorle in einem Schwabinger Lokal, als er von kahlrasierten Weibchen in Bordellen für Waldarbeiter auf Borneo erzählt. Er ist eigens zum Gespräch aus einem Münchner Vorort am Ammersee gekommen, wo er ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft gemietet hat. Mit der S-Bahn, nicht mit dem Motorrad, das ist gerade nicht angemeldet. Jaenicke wohnt in Los Angeles und am Ammersee, nach München kommt er regelmäßig, um mit seinem Produktionsteam an Dokumentarfilmen zu arbeiten. Für jeden Flug und den dabei anfallenden, pro Kopf heruntergerechneten CO2-Ausstoß spendet er sofort einen finanziellen Ausgleich. Er spendet grundsätzlich alles Geld, das er neben der Schauspielerei mit Vorträgen bei Industriekonzernen oder mit Dokumentarfilmen verdient. Im Einsatz für Orang-Utans aus dem Jahr 2008 hat nach der Erstausstrahlung außerdem nahezu eine Million Euro Zuschauerspenden eingebracht.

Ein Großteil der Gelder sei gar nicht angekommen, hatte er vor drei Jahren aus Borneo gehört und sich deshalb in einem Interview über den Verbleib gewundert. BOS Deutschland, der Jaenicke die Filmerlöse zukommen hatte lassen, reagierte mit detaillierten Abrechnungen auf der Homepage. In der Geschäftsstelle der größten deutschen Orang-Utan-Hilfsorganisation zeigt man sich heute noch genervt vom Streit mit dem Dokumentarfilmer. Jaenicke habe nicht verstanden, dass durchdachte Hilfsprojekte eben ihre Zeit bräuchten.

In den neueren Filmen wirkt Jaenicke weniger wütend vor der Kamera. Er ist auch etwas milder geworden in seinem Urteil über BOS: »Deren Bürokratie verstehe ich nicht.« Großen Hilfsorganisationen spendet er dennoch kein Geld mehr. »Auch nicht dem WWF, der ist von der Wirtschaft infiltriert. Ich unterstütze nur mehr kleine Vereine wie den von Helmut Huber. Auch Willie Smits vertraue ich völlig.«

Willie Smits ist ein holländischer Forstwissenschaftler, der vor 22 Jahren die Hilfsorganisation BOS für misshandelte oder verwaiste Orang-Utans auf Borneo gründete; inzwischen sitzt er auch bei gut einem Dutzend weiterer NGOs im Vorstand. Helmut Huber ist ein Vertriebsleiter einer bayerischen Brauerei in Passau, der vor 15 Jahren mit einem Fanclub des FC Bayern München den Orang-Utans zu helfen begann.

Huber reist zu jedem Heimspiel des Münchner Fußballvereins aus Passau an. »Haben Sie Angst vor großen Hunden?«, hat er sich vor dem Treffen in einer Pizzeria erkundigt. Er erscheint im aktuellen Vereinstrikot, mit seiner Frau Fritzi an einer Seite und einem nervösen Dobermann an der anderen. Huber hat ein großes Herz – für seine Frau, für den FC Bayern, für Orang-Utans, für neurotische Hunde, die im Tierheim keinen anderen Abnehmer gefunden haben. Huber ist ein kräftiger Mann mit kräftigen Worten: »Wer so viel Leid gesehen hat wie Frau Huber und ich, der will keine Kinder mehr in so eine Welt setzen.« Er bestellt Salat und ein alkoholfreies Weißbier, Frau Huber eine Pizza, und dann erzählen sie gemeinsam, wie sie 1995 mitten im Regenwald einen halb verhungerten Orang-Utan aus einem viel zu kleinen Käfig befreiten. »Der schaute gar nicht mehr weg, der schaute einem direkt in die Seele. Das war es dann mit Urlaub. Seitdem sind wir eigentlich nur noch in Sachen Orang-Utan unterwegs.«

Dr. Willie Smits wird oft »Jane Goodall der Orang-Utans« genannt wird

Fans for Nature heißt die Spendenorganisation, die ein Brauereimitarbeiter aus Passau gegründet hat.

Familie Hubers kleine Hilfsorganisation heißt »Fans for Nature«, sie überweist jedes Jahr fünfstellige Beträge an vier, fünf Tier- und Umweltschutzprojekte in Kalimantan, dem indonesischen Teil Borneos.

Huber sammelt Spenden in der Brauerei und in der Fankurve, er veranstaltet Affenfeste und Kulturabende mit Schauspielern wie Michael Mendl und Hannes Jaenicke. Einmal im Jahr fährt er selbst hinunter, meist, wenn gerettete Orang-Utans im Regenwald ausgewildert werden – ein ausgewachsenes Männchen wiegt einhundert Kilo, da ist ein kräftiger Mann wie Huber gut zu gebrauchen. Er bringt Medikamente mit, Opiate für Operationen oder auch mal ein Betäubungsgewehr. Er tut, was er kann, und zeigt sich trotzdem pessimistisch: »Der Hannes hat nicht recht. Zwanzig Jahre wird es nicht mehr dauern, bis die Orang-Utans aus den Regenwäldern verschwinden, höchstens zehn«, sagt Huber und isst die Pizza seiner Frau auf. »Aber wenn du genau wissen willst, wie es dem Orang-Utan geht, musst du zu Willie gehen.«

Den holländischen Forstwissenschaftler Dr. Willie Smits erkennt in Kalimantan, im indonesischen Teil Borneos, jeder auf der Straße. Drei Attentate hat er überlebt, mutmaßlich Wilderer oder die großen Holzkonzerne wollten den Störenfried loswerden. Smits arbeitet seit Mitte der Achtzigerjahre als Berater des indonesischen Forstministeriums, mal mit mehr, mal mit weniger Einfluss. 1989 fand er in Balikpapan, einer Stadt im Osten der Insel, ein sterbendes Orang-Utan-Baby im Müll auf der Straße. Er erlag seinem Blick, päppelte es wieder auf, mit Babyflasche lag er nächtelang neben ihm, er nannte das Baby Uce und zog es auf. Aber er misstraute der Hilfsorganisation von Birute Galdikas, einer kanadischen Verhaltensforscherin, die oft »Jane Goodall der Orang-Utans« genannt wird – sie war nicht gegen die illegale Rodung auf ihrem Gelände in Zentral-Kalimantan eingeschritten. Außerdem hatte sie zu viele Orang-Utans in einem zu kleinem Gebiet im Regenwald ausgewildert, die aber sind Einzelgänger und brauchen viel Platz.

Smits gründete deshalb selbst eine Hilfsorganisation, die Borneo Orangutan Survival Foundation; bis heute hat die weit über tausend junge Orang-Utans gerettet und wieder ausgewildert. 1993 brachte Smits auch Uce in den Regenwald. Jahre später traf er das Weibchen wieder, und sie erkannte ihn, da ist sich Smits ganz sicher.

In den Jahren darauf hat er Orang-Utans aus Privatzoos, Bars und Bordellen befreit, denn ja, auch das weiß die Welt erst durch Smits: Menschen vergewaltigen Menschenaffen. Er hat Razzien initiiert, unzählige Schutzgebiete und Nationalparks aufgebaut und viel Unbekanntes über die Menschenaffenspezies herausgefunden, die man bis in die Neunzigerjahre kaum erforscht hatte: Orang-Utans kennen die Wirkung von tausend verschiedenen Pflanzen und wissen genau, welche Blätter gegen Kopfschmerzen oder gegen Malaria helfen. Sie können einen Dietrich aus einer Büroklammer machen, ihren Käfig aufsperren, den Kühlschrank plündern, zurück in den Käfig steigen, absperren und den Schlüssel wochenlang im Mund unter der Zunge verstecken, bevor ein Wärter herausfindet, was da vor sich geht. Dabei dachte man bis vor Kurzem, Lernen durch Nachahmung sei dem Menschen vorbehalten. Jetzt weiß man: In der Rangfolge der intelligentesten Menschenaffen führt der Orang-Utan vor dem Schimpansen und einem Klammeraffen, der Gorilla liegt auf Platz vier.

Als Smits einmal in Jakarta, der indonesischen Hauptstadt, das Primatenzentrum im Zoo einrichtete, spielte er den Menschenaffen öfter Musik vor. »Die Gorillas hörten nur kurz zu, Schimpansen fingen allein bei Rock ’n’ Roll an, im Gehege herumzutoben, Orang-Utans stellten sich ruhig ans Gitter und lauschten Strauß, als ob seine Kompositionen sie zum Nachdenken bringen würden«, erzählt Smits am Telefon. »Sie sind wie wir, manchmal sogar besser: Sie sind sehr altruistisch.«

Jaenicke, Huber, Smits sind drei von vielen Europäern, die sich in Orang-Utans verliebt haben und um deren Fortbestand fürchten. Lieben die Menschen in Borneo die Orang-Utans etwa nicht? Wo gibt es überhaupt noch welche? Und wie leben die?

Kota Kinabalu im Norden Borneos ist eine wohlhabende Kleinstadt mit wenigen Flecken noch existierenden Regenwalds. Jaenicke mag den malaysischen Teil Borneos nicht – »da fliegst du eine Stunde über Palmölplantagen, vor der Küste schwimmt der Plastikmüll und um gefährdete Tiere kümmert sich niemand«. Auch Smits hat vor allem Hotels mit Affenkäfigen im Garten in Erinnerung – »wie im Zoo«.

Auf der Küstenstraße Richtung Norden passiert man Shoppingmalls und steht morgens wie abends im Stau. Das »Shangri-La Rasa Ria Resort« liegt hinter einem weißen Traumstrand am südchinesischen Meer; Kate und William haben hier geflittert; Malaria gibt es schon länger kaum mehr; im exzellenten Pool-Restaurant werden Krebse, Riesengarnelen und Tintenfische im Wok gedünstet, mit Palmöl. Hinter dem Restaurant liegt der Eingang zu einem Naturreservat, in dem Touristen sich ein Stück Regenwald anschauen können, museal aufbereitet, mit botanischen Namensschildern an den Stämmen, Eintritt: etwas über zehn Euro, die für den Unterhalt der Orang-Utans verwendet werden. Morgens und nachmittags öffentliche Fütterung von vier jungen Menschenaffen. Alle vier sind Waisen, ihre Mütter wahrscheinlich in Palmölplantagen erschossen – damit sie keine Ölpalmen mehr kaputtessen. Alle Affenkinder wurden aus dem großen Hilfszentrum im Osten geschickt. Bis sie ein Jahr alt sind, tragen sie Windeln, bekommen die Flasche, Vitamin-C-Tabletten mit Orangengeschmack und schlafen in einer Babywiege auf der Säuglingsstation, die rund um die Uhr besetzt ist. Später in der Waldschule lernen sie klettern, sich ein Nest in den Bäumen zu bauen, sich von Ast zu Ast zu hangeln, gesunde von bitteren Blättern zu unterscheiden und Königskobras mit einem Stock aus dem Weg zu schubsen. Der Chef-Ranger sagt: »Orang-Utans sind anders als alle anderen Affen. Ihr Blick macht sie so besonders.«

Mit frühestens sieben Jahren können sie in einem der wenigen geschützten Naturparks freigelassen werden, bis dahin kosten Pflege und medizinische Versorgung 2000 bis 4000 Euro jährlich – je nach Alter und Krankenstand. Mowgli, einem drei Monate jungen Affenbaby, wurden nach der Einlieferung erst mal vier Gewehrkugeln aus dem Körper herausoperiert.

70 000 Besucher hat das Naturreservat jedes Jahr. Das »Shangri-La« schickt Gäste, sammelt Spenden und lädt regelmäßig Schulklassen aus der Umgebung ein – inklusive Anfahrt im Hotelbus und Mittagessen. Vergangenes Jahr unterstellten einige NGOs dem Hotel, die Affenbabys zu Marketingzwecken zu missbrauchen. Auf einem eigens einberufenem Orang-Utan-Gipfel im »Shangri-La« durften sie sich überzeugen, dass den Babys professionell geholfen wird und das Hotel keine Werbung mit ihnen macht.

Die Stimmung unter den Hilfsorganisationen ist gereizt.

Der Regenwald auf Borneo ist der Lebensraum des Orang-Utans. Deswegen lässt sich das Engagement für Umwelt und Tiere kaum voneinander trennen, auch wenn im Fokus des WWF die Natur steht.

Die Stimmung unter den Hilfsorganisationen ist gereizt. Besonders seit die Regierung ihre Zusage nicht eingehalten hat, nach 2008 keine weiteren Regenwaldreservate für Plantagen abholzen zu lassen. Vierzig Prozent des Bruttosozialprodukts in dieser malaysischen Region Borneos werden inzwischen mit Palmöl erwirtschaftet, auf annähernd zwanzig Prozent des Landes stehen Plantagen, auf nur mehr zehn Prozent intakter Regenwald. Palmöl ist Bestandteil von Kosmetika, Lebensmitteln und oft auch Bioethanol, man findet es so gut wie in jedem Produkt, auf dem in Europa »pflanzliche Fette« steht.

Das Fremdenverkehrsamt meidet den Begriff Palmöl in seinen Broschüren, und auch Orang-Utan gilt schon als tendenziöses Wort. Im Büro des WWF in Kota Kinabalu bittet man darum, Zitate gegenlesen zu dürfen, so groß ist die Vorsicht, um nicht nach einem missliebigen Satz zurecht- oder gar ausgewiesen zu werden. Dabei schätzen die WWF-Mitarbeiter die Lage der Orang-Utans im malaysischen Borneo mittlerweile als stabil ein: Annähernd zwei Drittel der insgesamt 11 000 Tiere lebten in geschützten Wäldern, immer weniger würden in den Plantagen erschossen, schon lange werde kein Buschfleisch mehr gegessen, Käfige vor Hotels gebe es längst nicht mehr, die Höchststrafe für das Töten eines Orang-Utans liegt inzwischen bei fünf Jahren Gefängnis plus 1200 Euro Geldstrafe. Die Aufklärung trägt offenbar Früchte im malaysischen Teil Borneos. Die Einschätzung des WWF scheint nicht zusammenzupassen mit dem, was Jaenicke und Huber befürchten, aber Borneo ist groß, die drittgrößte Insel der Welt. Kein Mensch kann wissen, wie viele Orang-Utans genau noch in den Regenwäldern leben. Man zählt die Nester, jeder Affe baut sich jede Nacht ein neues, man braucht allerdings einen Hubschrauber dafür, das ist teuer, auch wenn die Regenwaldfläche jedes Jahr weiter abnimmt.

Samboja Lestari liegt eine Autostunde nördlich von Balikpapan, der großen Hafenstadt im Osten Kalimantans, dem indonesischen Teil Borneos. Der Regenwald in der Umgebung wurde flächendeckend gerodet und der Kohletagebau hat große Krater in der Graslandschaft hinterlassen.

Samboja Lestari ist ein Schutzgebiet für Orang-Utans, gefördert und gemanagt von BOS, der Hilfsorganisation. Es ist ein grünes Reservat mit Säuglings- und Krankenstation, Waldschule und künstlich aufgeschütteten Inseln für Hepatitis- oder TBC-infizierte Tiere. Oder auch Fälle wie Guja, der in einem Zirkus auf Sulawesi beschlagnahmt wurde, aber zu alt und faul ist, um noch zu lernen, wie er allein in der Natur überleben könnte. Außerdem steht Guja auf Frauen und hat Besucherinnen belästigt. Etwa ein Drittel der 229 Tiere in Samboja Lestari gilt als zu psychotisch, zu gefährlich, zu krank, zu alt oder zu vermenschlicht, um jemals wieder ausgewildert zu werden. Auch Kopral wird bleiben müssen: Er zog sich auf der Flucht aus einem Privathaushalt schwere Verbrennungen zu, wurde durch eine OP im Militärkrankenhaus gerettet, aber ihm fehlt nun der linke Arm und das rechte Bein. Er hat sich mit Shelton zusammengetan, einem stark traumatisierten und lange depressiven Orang-Utan, den man mit neun Kugeln im Körper fand, er wurde auf einem Auge blind. Kopral und Shelton kleben jetzt wie siamesische Zwillinge aneinander und helfen sich gegenseitig.

5000 Kilo zugekaufte Papaya, Drachenfrüchte und Bananen brauchen die Orang-Utans im Schutzzentrum jeden Monat, etwa 180 Euro pro Tier kosten Unterhalt und Pflege durch insgesamt 100 Angestellte. Die führen auch eine idyllische Lodge mit großartigen Zimmern und guter Küche in der Mitte des 2000 Hektar großen Waldes, mit Blick auf die sieben kleinen Affeninseln. Drei Touristen haben an diesem Tag im September den Weg aus Balikpapan gefunden. Zu wenig, als dass die Lodge allein den Unterhalt der Orang-Utans finanzieren könnte.

Die Leute in Kalimantan wissen inzwischen, dass man Orang-Utans nicht als Haustier halten darf.

Smits hat das gerodete Gelände vor zehn Jahren in einer der ärmsten Regionen Indonesiens für BOS gepachtet, hat Bäume gepflanzt und dazwischen Ananas, Papayas, Bohnen und Zuckerpalmen, damit sich das Ökosystem schneller erholt und damit die Bewohner in den Nachbarorten vom Wald leben könnten: Zweimal täglich wird der Saft der Palmen abgezapft und in der Fabrik verarbeitet. »Palmzucker ist viel energieeffizienter als Palmöl, man kann ihn auch mitten im Regenwald anbauen statt in Plantagen, für die man erst alle Bäume roden muss«, hat Smits am Telefon erzählt.

Willie Smits ist nicht da. Er musste vorzeitig abreisen, wegen eines Vortrags in Stockholm. Willie Smits gilt weltweit als führender Orang-Utan-Experte. Seine erwachsenen Kinder und die indonesische Ex-Frau leben auf Sulawesi, er selbst lebt mehr oder weniger im Flugzeug und schläft selten mehr als zwei, drei Stunden pro Nacht, sagt er. Er ist auf ganz Borneo unterwegs, auch im Norden Sulawesis unterstützt er ein Hilfsprojekt. Smits ist immer noch Berater des Forstministeriums und sitzt bei verschiedenen Hilfsorganisationen im Vorstand. Auch bei BOS. Aber Smits war schon seit fünf Monaten nicht mehr in Samboja Lestari. Er hat sich mit einem anderen Vorstandsmitglied bei BOS überworfen, sagt er, »sie halten nichts von meinen Ideen und ich will mich nicht mit dem Entwerfen von Flyern und Marketingbroschüren beschäftigen«.

Smits ist ein schwieriger Charakter, erzählt man bei BOS. »Willie ist ein Visionär, kein Managertyp«, erzählt sein indonesischer Assistent Wisnu. Ishak Yassir, Angestellter im Forstministerium, der mit Willie Smits und Helmut Huber eng zusammenarbeitet, sagt: »Willie hat verstanden, dass es nicht reicht, den Orang-Utan zu retten. Nur wenn es den Menschen besser geht, wenn man ihnen zeigt, dass sie vom Regenwald viel besser leben können als von Palmölplantagen, haben auch die Orang-Utans eine Überlebenschance«. Der WWF verfolgt in Zentral-Kalimantan einen ähnlichen Ansatz: Den Wald und die Tiere schützt man am besten, indem man den Menschen hilft.

Ishak Yassir ist vierzig und promovierter Ökologe, Willie Smits nennt er seinen wichtigsten Lehrer. Yassir überprüft regelmäßig, ob ausgewilderte Orang-Utans in den Nationalparks überlebt haben. Kürzlich musste er dafür dreißig Kilometer zu Fuß durch den Regenwald laufen. Yassir erforscht auch, wie sich gerodete Regenwaldstücke am ehesten regenerieren können. Er meint, man dürfe Palmöl im Westen nicht pauschal verteufeln: »Im Grasland sollte man es ruhig anbauen, natürlich nicht dort, wo man erst Regenwald für Plantagen roden muss.« Manchmal schläft er im Büro des Forstministeriums vor der Stadt, um die benachbarten Ironwood-Bäume vor Holzdieben zu schützen. Sie nachts zu überraschen und zur Rede zu stellen, sei viel sinnvoller, als sie von der Polizei ins Gefängnis stecken zu lassen. Auch er meint, wie Willie Smits, man müsse die Armut der Menschen bekämpfen, um den Orang-Utan zu retten. Er sagt: »Aber Helmut und Hannes haben nicht recht. Vor fünf Jahren dachte ich auch noch wie sie. Den Orang-Utans geht es heute besser. Die Leute in Kalimantan wissen inzwischen, dass man Orang-Utans nicht als Haustier halten darf, und wer es immer noch nicht verstanden hat, muss eine Anzeige fürchten. Nur mehr selten werden sie getötet. Die 50 000 Orang-Utans werden in den Nationalparks überleben. Wir brauchen nur weiterhin viel Geld. Sie mit dem Hubschrauber in entlegenen Gebieten auszuwildern ist noch teurer, als sie in Schutzstationen wie Samboja Lestari aufzupäppeln.«

Vergangenes Jahr mussten sich zwei Angeklagte für die Tötung eines Orang-Utans vor einem indonesischen Gericht verantworten, zum ersten Mal auch ein Palmöl-Plantagenbesitzer, der den Mord befohlen hatte. Einer seiner Arbeiter hatte ihn im Sommer 2011 angerufen, er könne einen Graben nicht ausheben, ein Orang-Utan würde ihn daran hindern. Der Arbeiter tötete den Affen mit einer Machete, er wurde zu zwei Monaten Gefängnis verurteilt – der Plantagenbesitzer zu zehn Monaten Gefängnis und 3000 Euro Geldstrafe.

Das Urteil ist das, was man gemeinhin einen Meilenstein in der Rechtsprechung nennt.

Ein kleiner Etappensieg für den Orang-Utan.

Helfen

www.bos-deutschland.de, www.fansfornature.com von Helmut Huber, Masarang Foundation von Willie Smits: www. masarang.nl/en/, www.wwf.de .

Schlafen

Samboja Lestari

bei Balikpapan, Indonesien

DZ ab 130 Euro inkl. Vollpension und Führungen

www.sambojalodge.com

Shangri-La Rasa Ria Resort

bei Kota Kinabalu, Malaysia

DZ ab 180 Euro

www. shangri-la.com/kotakinabalu/rasariaresort/

Reisen

Individuell zusammengestellte Touren durch Borneo über Explorer Fernreisen, www. explorer.de, Tel. 0211/99 49 01.

Lesen

»Die Denker des Dschungels« von Gerd Schuster, Ullmann-Verlag.

(Fotos: Till/Hollandse Heegite/laif)

Illustration: Jörn Kaspuhl