Er liegt auf dem Waldboden, Füße in den Händen, den Arm an einen Baum gelehnt, sehr lässig, sehr männlich. So verbringt er die Tage, der starke Mann im Dschungel von Taï. Fast ein bisschen lächerlich, wenn man bedenkt, was für ein Softie er eigentlich ist.

Weiß der Himmel, wie er zum Herrn des Waldes werden konnte, ausgerechnet er, der lieber mit Kindern spielt, als sich um die geschwollenen Hinterteile der empfängnisbereiten Weibchen zu kümmern; er, der voller Hingabe Fruchtknödel auf seinen Lippen balanciert, aber nur widerwillig große Äste durch den Dschungel schleppt, um die anderen Jungs zu beeindrucken. Kuba: der schlechteste Nestbauer des Regenwaldes, der schon mal mitten in der Nacht durch die Dunkelheit fällt, weil ihm sein lausig zusammengebogenes Ästebett unter dem Hintern wegbricht.

Seit fast zwei Jahren ist er das Alphamännchen, der Chef in diesem Teil des Waldes. Ein Herrscher ohne Lust aufs Herrschen. Ein Schimpanse, so groß, dass alle kuschen, so jung, dass ihn die Alten verprügeln würden, wenn es sie noch gäbe. Aber es gibt keine Alten mehr.

Sein Vater Zyon war 31 Jahre alt, als er das Alphatier wurde. Keiner wusste besser als er, wann eine Kopulation Sinn macht. Keiner wachte wie Zyon über die Frauen, keiner lenkte die Konkurrenz so gekonnt ab. Der nette Zyon, der seinen Vorgänger eher aus Versehen so geschlagen hatte, dass der kurz nach dem Kampf verendet war. Zyon schwängerte alle, auch Kabisha, die am 23. Juni 1996 ein Kind gebar, dem die Forscher den Namen einer fernen Insel gaben: Kuba.

Vom Vater hat Kuba das Gesicht, die eingefallenen Backen. Und die Ohren. Ein bisschen zerrupft, wie gefaltet, als hätte sie jemand gegen den Strich gebügelt. Ohren mit Knick. Nach der Tragödie bekam Kubas linkes Ohr auch noch einen Riss. Aber das kam später.

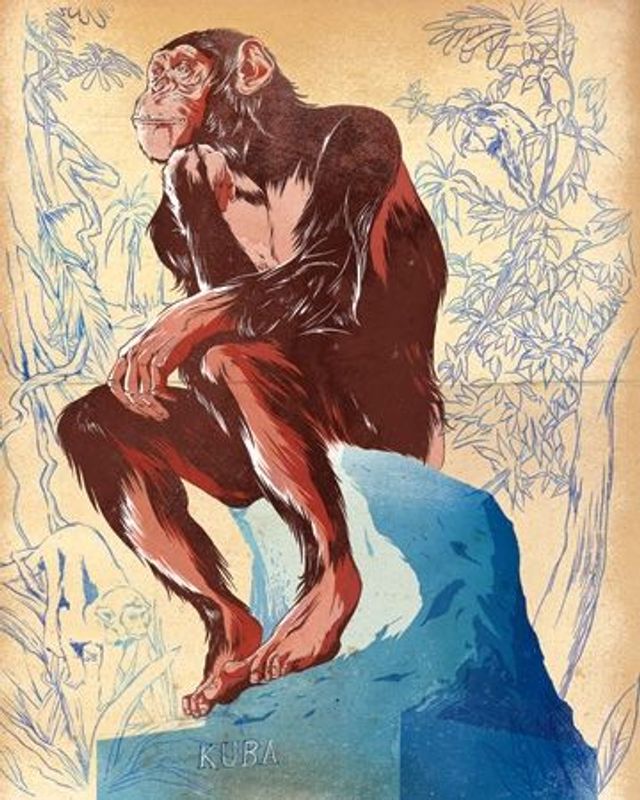

Manchmal sitzt Kuba mit seinem zerrissenen Ohr im Wald, die Arme auf die Beine gestützt – wie Rodins Denker, nur behaart. Um ihn herum der Radau des Dschungels: die erbärmlichen Schreie der Baumschliefer, die Rufe der Weißnasenmeerkatzen, das Geknarze der Zikaden, die Flügelschläge des Hornbills. Es gibt nicht viel, was ihn aus der Ruhe bringt. Solange man ihn nicht beim Essen stört.

Als Kubas Welt noch weich und behütet war und nach der Mutter roch, war er schreckhaft. Kabisha ließ ihren Sohn nicht los, drückte ihn an ihren haarigen Bauch. Er hing an ihr wie ein Stofffetzen, klapperdürr, kein Gramm Fett, ein Spirulli, dem der linke Daumen wegstand wie ein falsch angeschraubtes Ersatzteil.

So fing Kubas Leben an, kopfüber an der Mutter hängend, bei 97 Prozent Luftfeuchtigkeit, umringt von 5360 Quadratkilometer Wald, dem größten zusammenhängenden Stück Regenwald, das es in Westafrika noch gibt. Der jämmerliche Rest dessen, was sich einst zwischen Senegal und Togo ausgedehnt hat, weit im Westen der Elfenbeinküste, fast an der Grenze zu Liberia.

Es war von Anfang an ein Leben unter Beobachtung: Vom ersten Tag an folgten ihm die Forscher des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie, die hier seit mehr als dreißig Jahren arbeiten. Der Kleine sah den Dschungelboden an sich vorbeirauschen und spürte die schwieligen Finger seiner großen Schwester, die an ihm herumtastete. Und sah die Menschen, die hinter ihm durch den Wald stolperten. Für ihn gehören sie dazu.

Die Mutter kam in der Rangordnung so weit hinten, dass die halbstarken Männchen erst an ihr die Grenzen austesteten. Mit der Milch aus ihren hängenden Brüsten sog Kuba die Angst auf. Die Angst vor den Halbstarken, den zänkischen Weibchen, den Rivalen im Osten, den Leoparden, die durch den Dschungel streifen, tödlich leise. Und vor den Menschen, die die Mutter Jahre später auf dem Markt verkauften: in Stückchen zerlegt, Buschfleisch.

Es gibt Gesetze im Wald, eines davon lautet: Ein Alphamännchen, das wegrennt, ist nicht mehr lange Alphamännchen. Kuba rennt nicht weg. Er rennt aber auch nicht unbedingt hin, wenn etwas los ist. Er schaut erst mal.

Schimpansen lernen das Überleben, indem sie zuschauen und nachahmen. Wenn Kuba sich einen großen Stein sucht und damit die harten Pandanüsse aufschlägt, suchen sich die Kleinen auch einen großen Stein und schlagen sich die Zehen damit wund. Wenn er mit einem Stock in einen Haufen Treiberameisen bohrt und sie vom Stecken leckt, versuchen es die Winzlinge mit einem viel zu kurzen Stecken und rennen dann schreiend davon, wenn sie von Hunderten aggressiven Ameisen überrannt werden. Wenn er sich ein Weibchen packt, versuchen die kleinen Jungs das auch. Der ganze Affe so groß wie der geschwollene Hintern der Schimpansin.

Die Kleinen sehen zu, wie die Alten sich gegenseitig beißen und ankläffen, wie sie Leoparden zielgenau mit Steinen bewerfen. Sie sehen, wie sie sich wild küssen, sich gegenseitig Finger in den Mund stecken, sich umarmen und das Fell pflegen. Wilde Diplomaten, wie der Affenforscher Frans de Waal sie nennt. Sie sehen die schamlosen Betteleien der Mütter, die sich neben jeden hocken, der etwas erlegt hat, wie sie sich an alle ranmachen, grenzenlos unterwürfig, bis ein Knochen für sie abfällt.

Es ist so einfach: Ein Männchen, das teilt, hat es leichter bei den Frauen.

Als Kuba klein war, beobachtete er die beeindruckenden Machtdemonstrationen seines Vaters: wie Zyon sich auf die Hinterbeine stellte, die Haare gesträubt, wie er Bäume schüttelte und gewaltige Äste durch den Dschungel schleppte mit einem unglaublichen Getöse. Er sah uralte Schimpansen, die herumtollten wie Kleinkinder, und große Angeber, die bei Gefahr immer noch zur Mutter rannten.

Heute geht es den Wissenschaftlern eher um das, was uns überhaupt vom Menschenaffen unterscheidet.

Kuba übte. Er jagte Gleichaltrige um Bäume herum, biss ihnen in die Zehen, zog ihnen die Füße weg. Die Mütter pflegten gegenseitig ihr Fell und ihre guten Beziehungen. Rivalinnen, Freundinnen, je nachdem. Wenn einer der Kleinen zu stark zubiss und der andere anfing zu schreien, kam sofort dessen Mutter angerannt und schlug den Übeltäter. Dann kam die zweite Mutter und verprügelte die erste Mutter.

Mit seinem Halbbruder probte Kuba das Mannsein: Sie hockten nebeneinander auf Lianen, fläzten sich in Baumgabeln, fassten sich gegenseitig an die winzigen Eier und versuchten immer mal wieder sehr kleine Bäumchen zu schütteln, Zweiglein herumzuschleppen. Die Weibchen gähnten – noch. Wenn Kuba langweilig war, zerrte er den Halbbruder an seinen Segelohren durch den Wald, Ohren, wie sie Zyons Kinder tragen. Bis der Halbbruder im August 2001 zusammen mit seiner Mutter verschwand.

Immer mehr Schimpansen starben. Nur der Kleine mit den gefalteten Ohren und dem verkrüppelten Daumen überlebte alles: Kuba.

Er ist jetzt 17 Jahre alt, dem Tod ist er bis jetzt immer entkommen. Selbst Bacillus anthracis erwischte ihn nicht: Anthrax, Milzbrand. Das Sterben ging rasant. Morgens waren die infizierten Schimpansen müde, dann fingen sie an zu kotzen, dann bekamen sie Fieber, dann fielen sie vom Baum. Drei Stunden vom ersten Symp-tom bis zum Sterben. Acht Schimpansen verschiedener Gruppen verendeten zwischen Ok-tober 2001 und Juni 2002. Ihre Kadaver lagen herum wie Verteilerstationen für den Tod.

Die Schimpansen taten, was sie immer tun. Sie versammelten sich, zupften am Leichnam, als wollten sie, dass er wieder aufsteht, sie legten Äste über ihre Toten. Sie trauerten.

Im Land um den Taï-Nationalpark herum machten die Menschen die Sache nur noch schlimmer. Seit der Unabhängigkeit von Frankreich 1960 war die Elfenbeinküste eigentlich immer relativ stabil gewesen. Aber es begann zu kriseln. Die Kakaopreise fielen, im Dezember 1999 rebellierte die Armee, es folgte ein Staatsstreich, der Präsident wurde entmachtet, man fing an darüber zu streiten, wer ein wahrer Einheimischer, ein echter »Ivorer« ist und wer nicht.

Zyon war noch immer das Alphamännchen, ein miserabler Nüsseknacker, aber der beste Begatter weit und breit. Kuba hatte schwer zu kämpfen gegen seinen sexbesessenen Vater, der sich die Mutter nahm, auch wenn der Kleine auf ihrem Rücken saß. Der Sohn ertrug die Begattung mürrisch: Auge in Auge mit dem Vater. Im Januar 2002 bekam Kuba eine Schwester.

Und immer waren die Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie aus Leipzig dabei. Kuba kennt den Wald nur mit ihnen. Sie folgen ihm, seit er denken kann, sie verfangen sich in Lianen oder kämpfen sich über umgefallene Urwaldriesen, sie fluchen leise, wenn sie sich die Arme an den dornigen Palmen aufreißen, und kämpfen gegen Insekten, wenn sie auf dem durchweichten Waldboden liegen, während er in den Baumwipfeln herumlümmelt. Sie sammeln mit Pipetten seinen Urin ein, zählen die Nüsse, die er knackt, schreiben die Namen der Freunde auf, mit denen er spielt. Sie warten früh am Morgen unter dem Nest und bleiben, bis er sich schlafen legt. Dann tippen sie Koordinaten in ihre GPS-Geräte, um ihn am nächsten Tag wiederzufinden. Wenn er im Morgengrauen auf dem Boden liegt, wissen sie, dass er sein Nest wieder mal gebaut hat wie ein wahrer Mann: schlampig.

Die Primatologen haben erforscht, wie die Schimpansen Steine zum Nüsseknacken benutzen und wie sie dieses Wissen von Generation zu Generation weitergeben. Sie haben versucht zu verstehen, wie die Tiere gemeinsam jagen, wie sie mit Fleischgeschenken ihre Beziehungen pflegen und wie sie sich im dichten Dschungel orientieren. Sie haben alte Männchen gesehen, die Waisenkinder adoptieren, sie haben brutale Kämpfe unter Nachbargruppen beobachtet. Schimpansen streiten sich, sie versöhnen sich, sie schmieden Koalitionen.

Als Charles Darwin 1871 von einer möglichen Verwandtschaft zwischen Menschenaffen und Menschen sprach, wurde er beschimpft und verlacht. Pan troglodytes, der Gemeine Schimpanse, dessen Erbgut zu fast 99 Prozent mit dem des Menschen übereinstimmt. Einer wie wir?

Heute geht es den Wissenschaftlern eher um das, was uns überhaupt vom Menschenaffen unterscheidet, Gefühle, Sprache, Gebrauch von Werkzeug, Kultur, Bewusstsein? Nichts?

Kuba kennt die Menschen, sie stören ihn nicht. Er geht so nahe an ihnen vorbei wie kein anderer. Und die Menschen kennen ihn. Sie haben sein Leben in Blöcke geschrieben, haben notiert, wann er wen gekrault hat und wann er sich von wem hat kraulen lassen. Sie haben beobachtet, wann er sein Essen teilt und mit wem. Alles Politik. Im finstersten Wald erkennen sie ihn, sogar von hinten: die Ohren.

Und er kennt seine Forscher. Wenn er merkt, dass sie die Häufchen einsammeln, die er hinterlässt, kackt er ihnen schon mal direkt vor die Gummistiefel.

2002 mussten die Primatologen den Regenwald bis Mitte 2003 verlassen, das Land um sie herum befand sich im Bürgerkrieg. Die Elfenbeinküste wurde in zwei Teile zerrissen, Blauhelme wurden stationiert, niemand konnte die Wissenschaftler schützen. Und sie konnten die Schimpansen nicht mehr schützen. Die Schüsse der Wilderer kamen immer näher, aus dem Osten, dem Westen, von überall.

Es gibt Krankheiten, es gibt Todfeinde. Und es gibt den Menschen, der den Schimpansen den Lebensraum raubt, der sie verspeist und verfolgt und eindringt in die wenigen Gebiete, die ihnen noch bleiben. Der Regenwald in Taï steht seit 1926 unter Schutz, seit 1972 ist er Nationalpark, in der Elfenbeinküste ist es verboten, wild lebende Tiere zu töten oder zu verkaufen. Aber für einen Teller Buschfleisch zahlen die Menschen in der Stadt viel Geld. Und in den Dörfern gibt es in Krisenzeiten kein billigeres Fleisch.

100 000 Schimpansen sollen vor ein paar Jahrzehnten noch in der Elfenbeinküste gelebt haben. Jetzt dürften es nicht mal mehr tausend sein.

Sie aßen nichts, sie spielten nicht, sie starben ohne Gegenwehr.

Kuba ist zwar das Alphamännchen seiner Gruppe, spielt aber lieber mit den Schimpansenkindern, als den großen Zampano zu geben.

Am 7. November 2002 wurden Kubas Mutter und seine kleine Schwester das letzte Mal gesehen. Ende November tauchte Kuba wieder auf: als Waisenkind.

Für Schimpansen ist die Beziehung zwischen Mutter und Kind die engste im Leben. Eine Mutter, die ihr Junges verliert, trägt den leblosen Körper oft tagelang durch den Wald, sie zerrt ihn hinter sich her, stupst ihn an, legt ihre Finger auf sein kleines Gesicht. Die meisten Schimpansenkinder, die zu früh ihre Mutter verlieren, sterben.

Kuba war sechs, als die Menschen ihm die Mutter nahmen. Er hatte das Glück, dass sein Vater gerade Zeit hatte: Zyon, der Weiberheld. Der Alte war kurz davor als Alphamännchen von einem 25 Jahre Jüngeren abgelöst worden. Es war eine kampflose Abdankung. Er wusste, dass er keinen großen Eindruck mehr machte, zahnlos, wie er war. Er war ein zufriedenes Männchen, die Weibchen liebten ihn hinter dem Rücken des anderen.

Zyon stieg mit seinem Sohn auf die höchsten Bäume, er kraulte ihn, kitzelte ihn und verteidigte ihn gegen alle, die ihm zu nahe kamen. Er war nicht die Mutter, aber er war besser als nichts.

Überhaupt schien Zyon eine neue Seite an sich entdeckt zu haben. So leidenschaftlich, wie er sich früher um die Weibchen gekümmert hatte, kümmerte er sich jetzt um die Kinder. Um alle Kinder. Er zog mit ihnen durch den Wald. Zyon und sein Kindergarten. Immer weniger Zähne, aber immer mehr Liebe.

Kuba war verhuscht, ein typisches Waisenkind. Wenn ihn jemand schlug, schlug er zurück. Niemand konnte damals ahnen, dass er 2011 die Macht übernehmen würde.

Seine Stimme bekam damals einen immer eigentümlicheren Klang, sehr hoch, sehr eindringlich. Er war jetzt Onkel, seine große Schwester hatte ein Kind bekommen. Er fingerte an dem wimmernden Schimpansenbaby herum wie damals seine Schwester an ihm. Sein Lachen klang wie ein tiefes Schnaufen.

In der Elfenbeinküste versuchten die Menschen es mit einem Entwaffnungs- und Machtteilungsabkommen. Der Bürgerkrieg wurde wieder mal für beendet erklärt. Kuba wuchs und wuchs. Ein Weibchen nach dem anderen forderte er heraus. Anfang 2008 vermöbelte er die Matriarchin. Aber er schlug nicht einfach zu, er wusste, dass es ohne das Wohlwollen der Weibchen nicht geht. Er war schlau.

Und das Sterben ging weiter, Dezember 2009: Erst waren die Babys dran, keines älter als zwei Jahre. Sie husteten, Flüssigkeit lief aus ihren Nasen, ihre winzigen Körper lagen im Wald wie Streuobst.

Nach ihnen starben die erwachsenen Schimpansen. Immer mehr Forscher flogen ein, Medikamente im Gepäck. Und das schlechte Gewissen, schuld zu sein an dem, was jetzt geschah. Sie zählten die Toten und legten sich auch mal in den Nächten neben die Lebenden, die auf dem Waldboden lagen wie Leopardenfutter.

Man hörte kein Lachen mehr, keine Fressensgrunzer. Die Schimpansen, die es normalerweise nicht sein lassen können, sich zu berühren, fassten sich nicht mehr an. Die meisten Männchen lagen in ihren Nestern, von unten sah man ihre Füße baumeln. Sie aßen nichts, sie spielten nicht, sie starben ohne Gegenwehr. Aus den Bäumen hörte man das Husten der Tiere, wie Kettenraucher.

Für die Leoparden war es ein Fest. Von einem Männchen ließen sie nur einen Arm, ein Bein und den Kopf übrig.

Der Tod kam mit dem Respiratory-Syncytial-Virus und dem Metapneumo-Virus, denen die Schimpansen nichts entgegenzusetzen hatten. Von den Menschen in den Wald geschleppt. Die Wissenschaftler errichteten Hygiene-Barrieren um ihre Camps: Wer jetzt in den Wald will, muss die Kleidung wechseln, Gummistiefel und Hände desinfizieren, niemand darf Abfall im Wald lassen, niemand in den Dschungel spucken, wer urinieren will, muss ein Loch graben. Mindestabstand zu den Schimpansen: sieben Meter. Es gilt jetzt eine fünftägige Quarantänezeit, bevor man in den Dschungel kann. Die jungen Schimpansen kennen die Menschen nur noch mit Mundschutz.

Kuba schleppte sich durch den Wald. Aber er war gesünder als die meisten anderen. Er ging von einem zum anderen, setzte sich unter ihre Nester, stupste die am Boden Liegenden an, die Körper von Fliegen bedeckt. Er machte seine Runden – die anderen starben.

Die Wissenschaftler gingen mit Blasrohren bewaffnet durch den Wald und impften die schwer kranken Schimpansen mit Antibiotika-Depot-Spritzen. Ein paar haben ihnen das bis heute nicht verziehen. Sie drehen sich weg, wenn man mit einer Kamera auf sie hält.

Als das Sterben endlich ein Ende hatte, waren in Kubas Gruppe 14 Schimpansen tot. Und Zyon wurde nie wieder gesehen. Kubas gefaltetes Ohr hatte einen Riss.

So viele Alte waren tot, so viele Junge, so viele Kinder. Sie spielten nicht mehr miteinander, sie lausten sich nicht mehr gegenseitig das Fell. Es war, als würden sich die Überlebenden nicht mehr trauen.

Es gibt in diesem Teil des Dschungels keine alten Schimpansen mehr. Nur noch Jüngelchen, Halbstarke, wie Kuba. Er war jetzt einer der Größten. Aber ihn interessierte das Alphagetue eigentlich nicht, die Kopulationen. Er sah sich an, wie das Alphamännchen hinter den Weibchen herjagte, den großen Zampano machte – und spielte mit den Kindern.

Als er dann doch das Alphamännchen herausforderte, war es wie ein Versehen. Kuba vermöbelte den Chef und ging breitbeinig und mit großem Rücken durch den Wald. Sein Selbstbewusstsein war jetzt greifbar.

Dann kam der Tag, als das Alphamännchen vor Kuba wegrannte. Seitdem ist er der Chef, sehr diplomatisch, fast vorsichtig. Ein großer Taktierer. Er geht nur selten dazwischen, wenn eines der jungen, präpotenten Männchen auf die Weibchen einschlägt. Die Halbstarken besänftigt er durch bedingungslose Aufmerksamkeit, er lässt sie nicht aus den Augen. Mit seinem Vorgänger hat er gleich nach dem Machtwechsel das Essen geteilt und hat ihn mit seinen Essensgrunzern eingelullt. Sie waren und sind Freunde.

So macht es Kuba, wenig Gebrüll und Bäumegeschüttel. Als wüsste er, dass es nicht um die Show geht, sondern um etwas viel Größeres: ums Überleben.

Kuba pflegt jetzt eine neue Art des Herumlümmelns. Er liegt auf dem Rücken, hält seine überkreuzten Füße mit den Händen fest, den Arm lässig an den Baum gelehnt. Er sieht aus wie ein Mensch, wenn er da so liegt. Aber es sieht nur so aus.

Wandern

Christophe Boesch, Direktor der Abteilung für Primatologie am Max- Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie, hat in den 33 Jahren seiner Forschung miterlebt, wie der Taï-Nationalpark zu einer Insel inmitten einer Plantagenlandschaft wurde. Er hat gesehen, wie der Mensch dem Menschenaffen immer näher rückt. Er will die Schimpansen der Elfenbeinküste durch Ökotourismus schützen. Ein Tier, das eine wichtige Einnahmequelle der Einheimischen ist, wird nicht getötet. An zwei Stellen kann man den Taï-Nationalpark besuchen, in Taï, wo man bei Einheimischen wohnen kann, von ihnen bekocht wird und ihre Tänze und Masken bewundern kann. Und weiter im Süden, in einem Ecohotel in Djouroutou, von hier aus werden Waldwanderungen angeboten, bei denen man frei lebende Schimpansen beobachten kann. Kein Wellnessurlaub, eher ein großes Abenteuer.

Infos über die Wild Chimpanzee Foundation in Abidjan

00225/0225-18 05

E-Mail: abidjan@wildchimps.org

oder in Leipzig: 0341/3550-250

www.wildchimps.org

(Fotos: Sonja Metzger)

Illustration: Jörn Kaspuhl