»Und wer als Blinder fällt, wird als Blinder nicht allein aufstehen; und wenn er allein aufstehen sollte, wird er einen Weg einschlagen, der ihm nicht zuträglich ist.« JUAN DE LA CRUZ

Am Tag, bevor das große Wunder geschah, brach Paul an der Hand seiner Mutter im Morgendunkel von zu Hause auf. Die Dämmerung machte ihm keine Angst. Obwohl er inzwischen 28 Jahre alt war, musste seine Mutter ihn führen, denn die Dämmerung begleitete ihn seit der Kindheit.

Er war erst neun Monate alt, als er das Fieber bekam, und weil die Eltern arm waren und sich nicht anders zu helfen wussten, gingen sie zu einem Heiler aus ihrem Dorf, der ihnen Kräuter für das kranke Kind gab. Das Kind überlebte, aber ein Schleier legte sich auf seine Augen, und es war blind.

Die Eltern verzweifelten: Ein blinder Sohn ist eine Strafe, er wird nie für uns sorgen können. Aber sie kümmerten sich um ihn und bekamen noch vier gesunde Kinder. Während seine Geschwister zur Schule gingen, saß er zu Hause und überlegte, ob er sich lieber umbringen soll, um seiner Familie nicht mehr zur Last zu fallen.

Doch Paul beschloss, weiterzuleben. Er betete jeden Tag, dass Gott ihn von der Blindheit erlösen und wieder zu einem nützlichen Mitglied der Gemeinschaft machen möge. Als er zwanzig war, starb sein Vater, ein Soldat. Die Mutter bekam noch vier Kinder von anderen Männern. Eines Tages hörte Paul von der Ankunft des Schiffs.

»Man kann nicht die ganze Welt verändern. Aber man kann die ganze Welt für einen Menschen verändern.« Autor Malte Herwig spricht in diesem Film über seine Reise.

Die Nachricht verbreitete sich schnell im ganzen Land und über die Grenzen des Kongo hinaus. Freunde erzählten Paul, die Ärzte auf dem Schiff hätten die Gabe, Blinde wieder sehend zu machen. Andere erzählten von Hexerei und von maskentragenden Weißen, die die Kranken im Bauch des riesigen Schiffs bewusstlos machten und ihre Körper öffneten, um dort Gegenstände abzulegen.

Blinder als blind ist der Ängstliche. Aber Paul hatte keine Angst. Hatte er nicht immer wieder gebetet, Gott möge ihm sein Augenlicht wiedergeben? Sie haben ein Sprichwort hier: »Du kannst hundertmal Nein zur Antwort bekommen, aber du musst nur einmal Ja hören.« Warum sollte das nicht auch für Gebete gelten?

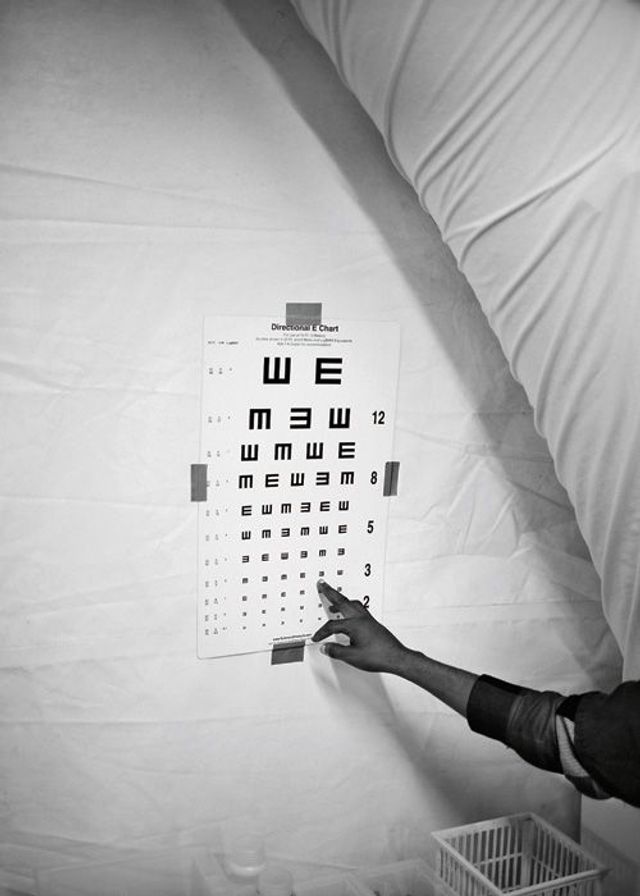

So machte sich Paul an jenem Morgen mit seiner Mutter auf den Weg, und sie gingen von der Siedlung am Rand der Stadt bis zum alten Bahnhof von Pointe-Noire, wo man sie und die anderen Patienten abholte und auf das Schiff brachte. Dort wurde Paul auf einen Plastikstuhl gesetzt. Das nächste, was er wahrnahm, war das gleißende Licht einer Lampe, die in seine Pupillen leuchtete. Dann klebten sie ihm ein Pflaster über das rechte Auge, denn sie hatten bestimmt, dass Paul auf diesem Auge wieder sehen sollte.

Zwei Menschen mit einem Auge sehen mehr als einer mit zwei Augen. Wenn nur ein Auge operiert wird, können in der gleichen Zeit doppelt so viele Menschen wieder sehen, erklärte eine einheimische Schwester den Patienten.

Das verstand Paul. Bleibt ruhig und bewegt euch nicht, ermahnte die Schwester sie. Nicht husten, nicht niesen, tief atmen. Wenn ihr eine Flüssigkeit spürt, die euer Gesicht herunterläuft – das ist kein Blut. Habt keine Angst.

Als sie ihn in den Operationssaal schoben, schloss Paul die Augen. Neben ihm piepte eine Maschine im Takt seines Herzens, und aus dem Nebenraum, wo die Ärzte operierten, drangen Wörter in einer fremden Sprache. Regungslos lag Paul unter der grünen Decke, und auf einmal bewegten sich seine Lippen und formten fast unhörbar Wörter in seiner eigenen Sprache, und er betete, und es gab kein Zurück mehr.

Guy Chevalley ist ein schweigsamer, fast schüchterner Mann. Der Schweizer Augenarzt ist wie jedes Jahr zwei Wochen an Bord und braucht wenig Worte, das Augenteam ist perfekt eingespielt. Die holländische OP-Schwester Annelie spritzt Paul ein Betäubungsmittel unter das Auge und hilft ihm auf den OP-Tisch.

Dann schneidet Chevalley mit dem Skalpell eine Öffnung in die Hornhaut von Pauls Auge und schiebt einen Ultraschall-Vibrator hinein. Die Vibrationen sorgen dafür, dass der nukleare Katarakt zerfällt und abgesaugt werden kann. Es ist eine Operation nach westlichem Standard. Bei den meisten seiner Patienten kann Chevalley die vom grauen Star getrübte Linse einfach mit einem Haken aus dem Auge fischen.

Der Rest erscheint so einfach wie das Einsetzen einer Kontaktlinse: Schwester Annelie geht zu einem Wandschrank, in dem mehrere Hundert künstliche Linsen lagern, sucht die passende Größe heraus und reicht sie Chevalley. Der schaut entspannt durch sein Mikroskop und schiebt die neue Linse durch den Einschnitt unter die Hornhaut. Die erstaunlich simple Operation dauert kaum eine Viertelstunde. Sie schaffen im Durchschnitt zwölf Augen am Tag.

Während Paul operiert wird, werden die Patienten im Wartezimmer bei Laune gehalten. Die junge Krankenschwester Nancy aus Kinshasa spielt Musik auf ihrem Handy und beginnt zu singen.

»Alle, die ihr gehört habt, dass Mercy Ships gekommen ist, kommt auch und werdet geheilt.« Es dauert nicht lange, bis sich die Blinden aus ihren Plastikstühlen erheben, in den Gesang einstimmen und im Rhythmus der Musik mit den Händen klatschen.

Die Szene wirkt, als hätte Spike Lee den Auftrag bekommen, aus Sister Act und der Schwarzwaldklinik ein Broadway-Musical zu machen. Dann werden die ersten Patienten aus dem Operationssaal zurückgebracht und erzählen. Vom Geruch der Desinfektionsmittel, vom Summen der Maschinen und von dem grellen Lichtstrahl, der ihnen plötzlich ins Auge schoss. »Vielen muss das hier vorkommen wie eine Entführung durch Außerirdische«, sagt Schwester Laurie und lacht. »Wir bringen sie auf ein Schiff, piksen an ihnen rum und betäuben sie.«

Und dann: Alles halb so schlimm. Die Operation erscheint vielen Patienten geradezu verdächtig harmlos. Ein alter Mann schimpft: »Ich dachte, ich werde operiert, aber ich habe gar nichts gespürt!«

Ein Wunder? Nicht für westliche Augen.

Auge um Auge repariert Guy Chevalley an diesem Tag. Innerhalb von 24 Stunden heilt der Schnitt von selbst wieder, und die Verbände können am nächsten Tag entfernt werden. Es ist eine denkbar einfache Operation.

Ein Wunder? Nicht für westliche Augen.

»Hier passiert jeden Tag ein Wunder«, sagt Frank Haydon. »Das ist zu Hause nicht anders, aber dort sind wir zu beschäftigt, um es zu merken.« Es ist zwölf Uhr mittags, und während Guy Chevalley noch ein paar Patienten neue Augen macht, sitzen Haydon und seine Frau Kathleen in der Schiffskantine auf Deck 5.

Jahrzehntelang hat der 63-Jährige als Orthopäde in Colorado gearbeitet. »Dort habe ich Patienten behandelt, die sich beim Pflegen ihrer Landschaftsgärten mit dem Rasenmäher den großen Zeh abgehackt hatten«, erzählt Haydon und lässt keinen Zweifel aufkommen, dass er darin nicht die Erfüllung seiner ärztlichen Berufung sah. Dann hatte er genug und schloss seine Praxis.

Doch statt den Lebensabend mit Golfspielen im Country-Club zu verbringen, arbeiten Frank und Kathleen seitdem zwei Monate im Jahr auf der »Africa Mercy«, einer früheren dänischen Eisenbahnfähre, die 1999 von der Stiftung Mercy Ships mit Spendengeldern gekauft und innerhalb von sieben Jahren zum größten zivilen Lazarettschiff der Welt umgebaut wurde: sechs Operationssäle, ein Röntgenlabor, eine Apotheke und 78 Betten samt Intensivstation.

»Hier sind die Menschen spirituell gesund«, sagt Haydon über Afrika. »Sie haben nicht diese übertriebene Liebe zum Geld, die uns krank macht.« Er meint seine Patienten, aber das Gleiche kann man über ihn und die anderen Freiwilligen sagen, die an Bord Dienst tun.

Denn Frank und Kathleen arbeiten nicht nur unentgeltlich, sie kommen auch auf eigene Rechnung – wie alle auf dem Schiff. Vom Kapitän über die Ärzte und Schwestern bis zum Koch und Maschinenraumschlosser zahlen alle selbst für Anreise, Kost und Logis in Kabinen, in denen sie manchmal zu sechst auf engstem Raum leben.

Es ist ein einmaliges Modell. Da die Mitarbeiter sich selbst finanzieren, kann die 1978 von dem Texaner Don Stephens gegründete Stiftung Mercy Ships das gesamte Spendenaufkommen direkt in die Behandlung der Kranken stecken. Seitdem wurden auf diversen Schiffen über 300 000 Zahnbehandlungen, 67 000 chirurgische Eingriffe und mehr als 33 000 Augenoperationen durchgeführt.

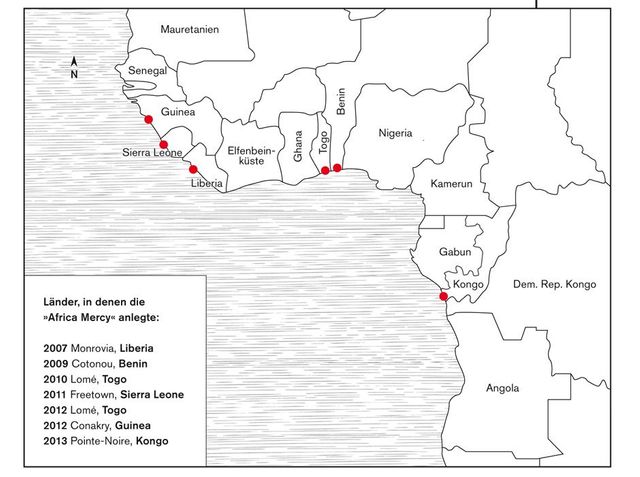

2007 löste die »Africa Mercy« die älteren Schiffe der Stiftung ab und stach unter maltesischer Flagge in See. Innerhalb von sechs Jahren steuerte sie Benin, Togo, Sierra Leone und Guinea an und lag dort jeweils mehrere Monate vor Anker. Zwischen den Stationen wird das Schiff im Trockendock wieder fit gemacht für den nächsten Einsatz in Westafrika. Bis heute haben über 3400 Freiwillige aus 72 Ländern an Bord der »Africa Mercy« gearbeitet, darunter Mund- und Kieferchirurgen, Orthopäden, Augen- und Zahnärzte.

Viele der Freiwilligen, die sich für ein paar Wochen oder Monate verpflichten, finanzieren ihren Aufenthalt auf der »Africa Mercy« durch Spenden aus der Heimat. Die Crew-Gebühr für Kost und Logis beträgt zwischen 350 und 700 US-Dollar pro Monat.

Aber wer Gutes tun will, dessen Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Der Chirurg und Hobbyschlosser Frank Haydon hat in seiner Werkstatt in Colorado zwei große Eisentore geschmiedet und vom Erlös Flugtickets und Bordmiete finanziert.

Nun helfen er und seine Frau Kindern mit völlig verbogenen Gliedmaßen, wie dem neunjährigen Abel aus Togo. Nach einer Infektion als kleines Kind wuchsen zwar seine Knochen normal, aber die Muskeln kamen nicht mit und bogen seine Beine im Halbkreis nach hinten.

Abels Lebenswille und die Liebe seiner Eltern sorgten dafür, dass er irgendwie lernte, auf seinen Sichelbeinen zu balancieren. Aber wenn er durch das Dorf ging, sah

er aus wie eine Krabbe, und die anderen Kinder sahen nicht sein Lachen, sondern nur seine krummen Beine und hänselten ihn.

Für Frank Haydon sind solche Operationen keine große Herausforderung: »Wir Chirurgen arbeiten mit Hammer und Meißel.« Sehnen schneiden, Knochen biegen, gipsen, schienen, fertig. Aber die Folgen der Knochen-Klempnerei sind erstaunlich. Heute geht Abel wie ein normales Kind und kann sogar mit seinen Freunden Fußball spielen.

Dabei scheuen sich die Ärzte auf der »Africa Mercy« nicht, zum Wohl der Patienten zu improvisieren. Bei einer Kieferoperation tun es statt des teuren Titan-Implantats auch mal ein Stück aus der Rippe und etwas Stahldraht.

Oft muss der Bordelektriker Chris ran. Der vierschrötige Kanadier bastelt an seiner Werkbank im Bauch des Schiffs nebenbei für Dr. Frank Schienen und Instrumente aus Schrottmetall. Für Abels krumme Beine baute Chris Streckinstrumente, er schliff Scheren zum Durchschneiden von Achillessehnen bei Klumpfüßen. Warum er hier ohne Lohn arbeitet? Chris zuckt die Schultern. »Kaputte Maschinen kann ich überall auf der Welt reparieren, aber auf diesem Schiff komme ich in Kontakt mit Menschen.«

Im Zelt auf der Hafenmole sitzen auch an diesem Tag wieder zahlreiche besorgte Mütter mit ihren Kindern. Haydon und sein Team schauen sich die kleinen Patienten an und prüfen, wem eine Operation helfen würde. »Wir operieren nicht um jeden Preis«, erklärt Haydon, »sondern nur, wenn die Heilungschancen eine wirkliche Verbesserung der Lebensqualität versprechen.« Eine langwierige medizinische Nachversorgung ist für die meisten Patienten in Ländern wie dem Kongo nicht möglich.

Rund die Hälfte der Bevölkerung in Schwarzafrika hat keinen Zugang zu medizinischer Versorgung. Auf 20 000 Einwohner kommt ein Arzt. Im ganzen Kongo-Brazzaville, der immerhin fünf Millionen Menschen zählt, gibt es nur einen einzigen zivilen Mund-Kiefer-Gesichtschirurgen.

Mit der Ankunft des Deutschen Lür Köper hat sich die Zahl der qualifizierten Fachärzte im Land also verdoppelt. Vor zwei Jahrzehnten sah er im Hafen von Bremen zum ersten Mal ein Schiff von Mercy Ships. Seitdem arbeitet der deutsche Arzt zweimal pro Jahr mehrere Wochen auf dem Schiff. Wo früher Sklavenschiffe kreuzten, ging er mit der »Africa Mercy« vor Anker. So lernte er die ärmsten Länder an der Küste Westafrikas kennen.

Der graugelockte Mediziner schwärmt: »Die Vorteile hier sind mit Geld nicht zu bezahlen. Sie sagen etwas nur einmal, dann wird es gemacht.« Es gibt keine Hierarchien an Bord, alle sind freiwillig hier und ziehen am gleichen Strang.

Auf dem Schiff finden die afrikanischen Patienten mehr Zuwendung als deutsche in Bremerhaven. Im deutschen Gesundheitssystem betreut eine Krankenschwester 25 Patienten, erklärt Köper. Auf der Bordstation der »Africa Mercy« kommt auf vier Patienten eine Pflegerin.

Hier operiert Köper Lippen-Kiefer-Gaumenspalten, aber auch Missbildungen, die er in Deutschland so noch nie gesehen hat. Er behandelt junge Patienten, die Tumore so groß wie Melonen am Gesicht tragen. Meist sind solche Geschwülste gutartig. Dann bringen sie den Kranken nicht sofort um, sondern sehr langsam. Sie wachsen einfach immer weiter, bis der Mensch daran erstickt. »Das ist die schlimmste Art zu sterben, denn der Atemimpuls ist der stärkste Drang des Menschen.«

»Um ein Kind aufzuziehen, brauchst du ein ganzes Dorf.«

Die Mediziner auf der »Africa Mercy« behandeln nicht nur einheimische Patienten, sie geben ihr Wissen auch an die örtlichen Ärzte weiter. Im Loandjili-Krankenhaus wartet Dr. Bona Mabahou Kimbembe in seinem Büro. Als zur Begrüßung der Strom ausfällt, springen nach sieben Sekunden die Notaggregate an. Geduldig zählt der einheimische Chefchirurg die Vorzüge des kongolesischen Gesundheitssystems auf: Kaiserschnitte sind kostenlos. Malariakranke unter 15 Jahren werden kostenlos behandelt. Impfungen und Aids-Behandlungen – ebenfalls kostenlos. Ein Dreierpack Kondome kostet 20 Cent, und Firmen wie die örtliche Brauerei stecken ihren Mitarbeitern jeden Monat kostenlos welche in die Lohntüte.

Die meisten Kongolesen, sagt Dr. Kimbembe, glauben an einen christlichen Gott. »Aber sie sind auch anderen Dingen gegenüber aufgeschlossen«, gibt der Mediziner zu. Missbildungen werden oft als Resultat von Hexerei und Flüchen gedeutet. Es gebe zwei Arten von Medizinmännern: Die einen verschreiben Kräutermittel, die manchmal sogar wirken. Andere, und da legt der Doktor die Stirn in Falten, vollführen magische Rituale und versprechen, die Kranken durch Gesänge und Beschwörungen zu heilen.

Dies seien die schlechten Medizinmänner, sagt Dr. Kimbembe, und das passiere nicht nur in entlegenen Dörfern auf dem Land. »Sie kommen jetzt auch in die Stadt.« In dieser Welt von Geisterglauben und Armut haben es auch die Leute von Mercy Ships nicht leicht, das Vertrauen der Einheimischen zu gewinnen.

In Madagaskar mussten die Ärzte eine Pressekonferenz abhalten, weil das Gerücht umging, dass sie den Kranken die Körperteile von Leichen einpflanzen. In Benin saß ein Schamane in einem Baum am Hafen und schleuderte Flüche auf jeden herunter, der sich dem Schiff näherte. Dort aber löste sich das Problem von selbst: Eines Tages fiel der Hexer von seinem Ast und trollte sich. »Die Armen hier sind nicht dumm«, sagt der Kieferchirurg Gary Parker, »sie haben nur nicht die gleichen Bildungschancen wie wir«.

Deshalb werden Missbildungen wie krumme Beine oder Klumpfüße in Afrika oft als böses Omen oder Fluch gedeutet und führen zur sozialen Ausgrenzung. Oft werden behinderte Kinder von ihren Eltern versteckt oder ganz aus der Gemeinschaft verstoßen. Dann leben die Opfer versteckt, sie leiden und sterben heimlich.

Die Ursachen können banal sein: fehlende Hygiene, Vitaminmangel, eine Infektion. Wenn dann keine medizinische Behandlung stattfindet, sind die Folgen oft drastisch: Blindheit, Verstümmelung, Tod.

Westafrika hat laut Weltgesundheitsorganisation die höchste Kindersterblichkeit der Welt. Jedes achte Kind stirbt hier vor seinem fünften Geburtstag. Eine der fürchterlichsten Krankheiten, unter der viele Kinder hier leiden, ist Noma, eine kaum erforschte Immunkrankheit, die langsam das Gesicht zerfrisst. Da die meisten Opfer sich verstecken und elend einsam zugrunde gehen, hat selbst die Weltgesundheitsorganisation keine genauen Daten über die Verbreitung der Krankheit.

Der sechsjährige Delamou gehört zu den wenigen Überlebenden. Als er an Noma erkrankte, wollte sein Vater ihn ertränken. Aber die Mutter bestand darauf, das Kind zum Schiff zu bringen. »Er war ein schüchterner Junge und weinte nachts immer«, erzählt die holländische Krankenschwester Mirjam, die in der Pflegestation auf Deck 5 Dienst hatte. »Sein Gesicht faulte, es war eklig und stank.« Aber sie überwand ihren Ekel und hielt nachts seine Hand. Heute ist Delamou geheilt und geht zur Schule.

»Deine Nase sagt dir: lass es. Aber das Herz sagt dir: tu es. Und dann hörst du auf dein Herz«, sagt Gary Parker. Der amerikanische Kieferchirurg hat fast die Hälfte seines Lebens an Bord verbracht. Seit 27 Jahren ist er mit Mercy Ships unterwegs, um die Ärmsten der Armen zu behandeln. Er hat dort seine Frau kennengelernt, gemeinsam haben sie zwei Kinder an Bord großgezogen.

»Wir folgen dem Beispiel von Jesus« steht auf einer Holztafel am Eingang des Schiffs. Parker nimmt man das sofort ab, dabei hat der 61-Jährige nichts von einem eifernden Prediger.

»Wir zeigen den Patienten schon vor der Operation, dass wir sie als Mitmenschen akzeptieren«, sagt Parker. »Man muss sie nur berühren. Das heilt am besten.« Dann erzählt er die Geschichte einer Frau, die in Guinea mit einem riesigen Tumor am Kopf an Bord kam. »Ich habe ihr die Hand auf die Schulter gelegt und ihr in die Augen geschaut.« Die Frau gestand ihm später, sie sei in ihrem Dorf seit zehn Jahren von niemandem mehr berührt worden.

An diesem Vormittag hat Parker schon drei Kinder mit Lippenspalte operiert und macht nun eine Pause im Bordcafé. Wie ist das, mit Frau und Kindern auf einem Schiff zu leben und von einem armen Land ins nächste zu fahren? Der Mediziner lächelt und zitiert ein afrikanisches Sprichwort: »Um ein Kind aufzuziehen, brauchst du ein ganzes Dorf.«

Sein Dorf ist das Schiff. Wenn sein Sohn Wesley, 15, sich daneben benimmt, erfahre er das ziemlich schnell, sagt der Doktor-Vater und lächelt. Dann ist da die Lebenserfahrung, die seine Kinder zu Weltbürgern mache. Wenn sie aus dem Bullauge auf die Hafenmole schauen, sehen sie zum Beispiel junge Männer, die für eineinhalb Dollar am Tag zwölf Stunden lang zentnerschwere Reissäcke schleppen. »Sie sehen, wie hart Menschen arbeiten.«

Armut, Krankheit, Ausbeutung – wen wundert es, dass die Menschen hier fatalistisch sind? »In Afrika ist die Zeit nicht linear wie bei uns im Westen, sie ist eine Art Wolke«, erklärt Parker. »Aber man kann das Leiden von Menschen nicht überwinden, wenn man keine lineare Vorstellung von Zeit hat.« Unter 2000 afrikanischen Sprachen hätten 700 kein Wort für Zukunft. Wer keine Vorstellung von Zukunft hat, kann sie nicht planen und ist dazu verdammt, ewig von der Hand in den Mund zu leben.

»Hoffnung muss greifbar sein«, sagt Gary Parker, der sanfte Prophet im Arztkittel, und viel spricht dafür, dass die Besatzung der »Afrika Mercy« mit ihrer Arbeit genau dafür sorgt.

Hoffnung ist eine starke Kraft, stärker sogar als der Glaube an Hexen und Zauberer. 7000 Kranke kamen am 28. August zur ersten Voruntersuchung auf dem alten Schulgelände, das die Besatzung der »Africa Mercy« gemietet hatte. Die ersten trafen um halb zwei morgens ein.

Aber die Ärmsten sehen sie erst Wochen oder sogar Monate später, berichtet Parker. »Wir halten Termine auf den OP-Plänen frei, weil wir wissen, dass die bedürftigsten Patienten zuerst oft nicht kommen.« Am Tage verstecken sie sich, »die Nacht ist ihr Freund«. Aber auch diese von Krankheit und Leiden Verstümmelten hören irgendwann von dem Schiff mit den weißen Ärzten und von anderen Patienten, die über ihre Heilung sprechen. Das schafft Vertrauen, und schließlich kommen sie nachts zum Schiff, oft von weither: Benin, Togo, Ghana, Mali, Tschad, Mauretanien, Niger, Kamerun. Manche gehen 1500 Kilometer zu Fuß oder fahren mit einem Kanu den Fluss hinab.

Parker weiß, dass er die Not der Menschen in Westafrika selbst mit einer ganzen Flotte schwimmender Lazarettschiffe nicht auf einen Schlag heilen könnte. Aber er hat eine erstaunlich einleuchtende Begründung, warum es auch ein einziger Patient wert ist: »Man kann nicht die ganze Welt verändern. Aber man kann die ganze Welt für einen Menschen verändern.«

Einer dieser Menschen ist der blinde Paul. Am nächsten Morgen sitzt er wieder auf der Hafenmole unter dem Zelt. Er hat sich fein angezogen, Jeans und ein Hemd, seine Mutter sitzt in banger Erwartung hinter ihm. Aber Paul, dieser junge Mann mit dem engelhaften Gesicht, ist ganz ruhig. Ein Pfleger bringt die Patienten mit einer Buschtrommel in Stimmung. Die Trommel ist die Orgel des afrikanischen Gottesdienstes. Sie singen und warten auf Erleuchtung. Für sie ist es nicht nur ein Wort aus der Bibel, sondern es soll Wirklichkeit werden in ihren Augen. Jetzt kommen die Schwestern und entfernen den Verband von Pauls Gesicht.

Das Erste, was er nach jahrzehntelanger Dämmerung sieht, ist – ausgerechnet ein weißer Mann in einem weißen Anzug. Da schreit der stille Paul plötzlich, springt mir

in die Arme und weint vor Glück und lässt nicht los.

Das soll kein Wunder sein?

Am Tag darauf geht Pauls Mutter noch einmal zum Schiff. Sie hat drei Orangen mitgebracht als Dank.

(Fotos: Matthias Ziegler / soothingshade.com)

Fotos: Matthias Ziegler