SZ-Magazin: Herr Messner, Herr Ransmayr, Sie sind seit 25 Jahren befreundet. Wie haben Sie beide sich kennengelernt?

Christoph Ransmayr: 1989 hat mir Reinhold einen Brief geschrieben, der mich gefreut, aber auch verlegen gemacht hat. Er hatte mein Buch Die Schrecken des Eises und der Finsternis gelesen und lud mich ein, seine Expedition zum 8500 Meter hohen Lhotse zu begleiten. Da musste ich die Karten auf den Tisch legen und sagen, ich komme zwar auch aus einer Berggegend, aber ich bin kein Höhenbergsteiger, auch kein Eiswanderer oder Abenteurer.

Reinhold Messner: Ich weiß noch, ich bereitete gerade meine Antarktisdurchquerung vor. Eine neue Welt für mich: keine Berge, nur Eis und Kälte. Dementsprechend kamen Ängste, Zweifel auf. Da drückte mir jemand dieses Buch in die Hand, das mich mächtig aufgewühlt hat. Ich dachte: Wenn Eiswandern so schlimm ist, wie darin beschrieben, mache ich die Reise besser nicht. Aber ich wollte diesen Autor kennenlernen. Ich dachte, Christoph sei die Romanfigur Mazzini, der nach Spitzbergen geht und sich dort auf den Spuren der berühmten Payer-Weyprecht-Expedition in der Wildnis verliert.

Und dann sagt Ihnen dieser Autor, dass er nie im Franz-Josef-Land gewesen war, wo das Buch spielt. Waren Sie nicht enttäuscht?

Messner: Ich war sprachlos und konnte es nicht fassen. Vor allem die Stellen, in denen der Alpinist und Entdecker Julius von Payer zitiert wird, den es ja wirklich gegeben hat, hatten mich beeindruckt. Ich habe dann Payers Bücher noch mal durchgekaut – und keine so guten Passagen gefunden. Also habe ich Christoph gefragt, wo hast du diese Passagen her? Da hat er mir erzählt, dass er sie leise umgearbeitet hatte. Das ist Christophs Stärke. Das kann nur der Dichter. Die meisten Bergbücher sind ja unlesbar, weil darin Menschen wie Roboter einen Berg rauf und wieder runter gehen und dabei Zelte aufbauen. Der Dichter kommt mit seinen Bildern viel näher an die Wahrheit heran.

Aber waren Ihnen die Fakten nicht immer besonders wichtig, Herr Messner?

Messner: Ach, die Fakten! Machen wir uns nichts vor: Ich kann doch gar nicht wissen, was mein Gedächtnis behält und was es wegwischt. Oft ist die erfundene Geschichte wahrer als die Tatsache. Verdichten ist Reduktion auf das Wahre.

Wie darf man sich die Freundschaft zwischen einem Extrembergsteiger und einem Dichter vorstellen?

Ransmayr: Die Welt oder das, was man von ihr erfahren will, wird durch den anderen vielschichtiger, vollständiger. Für mich waren die Gespräche mit Reinhold manchmal, als ob ich mit den Vorbildern meiner Romangestalten – Payer und Weyprecht oder auch jemandem wie Shackleton oder Amundsen – reden würde.

Messner: Wir sind miteinander im Gebirge unterwegs. Wir treffen uns regelmäßig und reden über alles Mögliche. Und nach der zweiten Flasche Rotwein kommen wir auf gute Ideen.

Ransmayr: Irgendwann sind wir auch gemeinsam über die Inseln des Franz-Josef-Archipels gewandert, durch eine Gletscherlandschaft, von der ich da und dort das Gefühl hatte, sie sei meine Erfindung, weil ja mein Roman in dieser hocharktischen Wildnis spielt. Wir waren zusammen im Himalaja, in Brasilien, in Indochina, Südostasien, auf der arabischen Halbinsel, auch in der Südsee, aber nie in jenen Höhen, in denen Reinhold seine Alleingänge gewagt hat.

Was hielt Sie davon ab?

Ransmayr: Diese Höhen würde ich nicht überleben, weil mir dafür nicht nur die Kraft und die notwendigen Eignungen, sondern auch die Leidensfähigkeit fehlen.

Messner: Inzwischen ist er ein ganz passabler Berggeher.

Ransmayr: Ich habe durch ihn eine Welt wiederentdeckt, von der ich damals dachte, sie läge seit Langem hinter mir: die Berge. Als er mich einlud, mit ihm über die alte Payer-Route auf den Ortler zu gehen, war ich überzeugt, dass das meine Möglichkeiten übersteigen würde. Ich habe mich dann auf den Bergen meiner Kindheit im oberösterreichischen Salzkammergut vorbereitet, im Höllengebirge und im Toten Gebirge. Ich ging dabei in meine eigene Geschichte zurück und nahm so einen Faden wieder auf, der in meinem Leben lange nur lose herumgeflattert war.

Wie wichtig ist echte Erfahrung für einen Schriftsteller?

Ransmayr: Es ist doch Geschwätz zu sagen, die wahren Abenteuer fänden im Kopf statt. Ohne die Erfahrung, die ein Mensch in der Welt tatsächlich gemacht hat, gibt es keine Gedanken und kein Gedankenspiel, gibt es keine Träume, keine Fantasien. Welt heißt dabei natürlich auch zwischenmenschliche Erfahrung, nicht nur das Erlebnis in der Höhe, in der Wüste, der Einsamkeit. Irgendwann muss sich jemand hinausgewagt und vielleicht sogar sein Leben aufs Spiel gesetzt haben, um Bilder, Empfindungen, Gedanken mitzubringen, an denen auch der Dichter, der Philosoph, der Komponist weiterspinnen kann.

Herr Messner, hatten Sie nie Angst, dass Ihrem Freund auf Ihren gemeinsamen Expeditionen etwas zustößt?

Messner: Zuerst einmal ist für mich erstaunlich, wie geschickt Christoph wurde mit den Jahren. Als wir über die Tafelberge in Franz-Josef-Land geklettert sind, hatten wir ein Gewehr dabei – wegen der Eisbären. Ein paar

Jahre später sind wir im Osten von Tibet, wo Christophs Roman Der Fliegende Berg spielt, sogar auf richtig hohe Berge gestiegen.

Fühlt man sich eigentlich beschützt an der Seite eines Reinhold Messner?

Ransmayr: Und wie. Die Durchquerung Osttibets hätte ich ohne ihn nie gemacht, und ich wäre auch nicht ohne ihn durch Franz-Josef-Land gegangen. Die Eisbären sind im arktischen Sommer wegen der vielen Robben auf dem Packeis zwar einigermaßen satt, aber es war mehr als beruhigend zu wissen, dass Reinhold ein Gewehr trug und notfalls auch damit umgehen konnte.

Wer gibt das Tempo vor?

Ransmayr: Reinhold hat auf unseren Wegen die fürsorgliche Art eines Bergführers, der das Tempo einer Gruppe immer das Tempo des Langsamsten sein lässt. Wenn wir zu zweit sind, ist es mein Tempo.

Messner: Christoph ist sehr gut in Form. Wir reden auch nicht viel. Wenn man richtig geht, durch Tiefschnee, redet niemand viel. Bei Achttausender-Besteigungen rede ich einen Satz am Tag, wenn’s hoch kommt.

»Dieses knappe, karge Leben, das irgendwie behauptet und auch verteidigt werden musste, kennen wir beide.«

Streiten Sie sich auch manchmal, wenn Sie unterwegs sind?

Messner: Zwischen uns gibt es keine Konkurrenz oder Eifersüchteleien. Streitigkeiten gibt es in der Wildnis nicht. Sie sind erst hinterher – in der Zivilisation – möglich und oft nicht zu lösen. Ich habe mich in meinem Leben draußen niemals wirklich gestritten. Sonst wäre ich nirgends hingekommen.

Sie beide eint die Grenzerfahrung als Lebensthema. Wann haben Sie diese Lust zum ersten Mal gespürt?

Ransmayr: Für mich war die Wildnis immer das Gegenstück, die Ergänzung zum bürgerlichen Leben. Aber sie lag oft nicht jenseits von sieben Meeren, sondern vor der Haustür. Ich war tatsächlich lange überzeugt, in der Wildnis aufgewachsen zu sein, in den Flussauen der Traun in Oberösterreich, und sah dort kaum Unterschiede zum Mississippi oder dem Amazonas.

Messner: Ich war schon als Kind Abenteurer. Bei uns in Villnöß in Südtirol gab es keine Möglichkeit zu schwimmen oder Fußball zu spielen, also blieben uns nur die Berge und Wälder. Da haben wir uns ausprobiert.

Ransmayr: Reinhold ist in einem Dorf groß geworden, in dem sein Vater Dorfschullehrer war. Das war mein Vater in unserem Dorf auch. Dieses knappe, karge Leben, das irgendwie behauptet und auch verteidigt werden musste, kennen wir beide.

Messner: Das ist eine wichtige Basis, dass man sich nicht erklären muss.

Hat Ihr späteres Nomadenleben seinen Ursprung in der Enge Ihrer Kindheit?

Messner: Vielleicht. Frei fühlte ich mich nur, wenn ich bergsteigen konnte. Mit fünf, sechs Jahren war ich auf einer Alm, wo ich Freiraum atmete. Dort zählten die Regeln des Dorfs nicht. Da stellte ich mir zum ersten Mal die Frage: Was ist hinter dieser Kante, jenseits dieser Wand? Wenn ich aber keinen Regeln unterworfen bin, trage ich plötzlich alle Verantwortung selbst. Das war prägend.

Ransmayr: Ich war zunächst ein süchtiges Lesekind, das oft schwer an Heimweh litt. Schon wenn ich die Dorfgrenze überschreiten musste, fühlte ich mich ausgesetzt. Aber die Lektüre hat auch Sehnsüchte geweckt. Ich konnte bereits im Vorschulalter lesen und habe das immer als Brücke empfunden: So war es plötzlich möglich, mich nach Amazonien zu versetzen, in die großen Berge, auf die Meere und Inseln, ohne meine Geborgenheit zu verlassen.

Und doch sind Sie irgendwann aufgebrochen.

Ransmayr: Mit der Lektüre tauchte die Frage auf, ob die beschriebene Welt dort draußen tatsächlich so oder so ähnlich existiert. Ob es etwa diesen Höhenzug mit seinem Schattenwurf wirklich gibt. Oder diesen Küstenstrich. Darüber wurde das Heimweh allmählich zum Fernweh.

Sind die Sehnsuchtsorte, die Sie besucht haben, auch mal unter Ihren Erwartungen geblieben?

Ransmayr: Nie. Ich war zunächst stets überwältigt von der Realität. Am Ende aber wuchsen meine eigenen, aus der Erfahrung formulierten Bilder wieder über die bloße Tatsache hinaus. Es ist ein geradezu triumphales Gefühl, für das, was einen bewegt oder erschüttert, einen sprachlichen Ausdruck zu finden, der zwischen Dokument und Poesie zu schweben beginnt.

Messner: In der Antarktis, dort, wo Frank Wild 1915 mit seinen Leuten einen ganzen Winter ausgehalten hat, auf Elephant Island, durfte ich 2006 mit einem kleinen Boot anlanden. Das war so berührend, da zu stehen und die Emotionen auf mich wirken zu lassen, die diese 22 Männer damals gehabt haben müssen.

Sie schreiben beide Bücher. Ziehen Sie einander beim Schreiben zu Rate?

Messner: Ja, Christoph schickt mir ab und zu mal ein Kapitel.

Ransmayr: Es gibt ja trotz aller Reisen viele Dinge, die ich nie erlebt habe – und auch nicht erleben möchte. Beim Fliegenden Berg etwa gab es die höchsten Höhen betreffenden Stellen, an denen ich von Reinhold wissen wollte, ob er Einwände hat: das Bild von einem Schwarm toter Schmetterlinge beispielsweise, die bereift aus einem blauschwarzen Himmel herabschneien.

Messner: Davon habe ich ihm erzählt. Es gibt ein Tal am Manaslu, da wurden Schmetterlinge vom Aufwind so hoch getragen, dass sie erfroren und hinabfielen. Ich habe diese Beobachtung selbst auch zu Papier gebracht, aber eben nicht in der Intensität wie Christoph.

Ransmayr: Wenn ich so etwas verwende, frage ich natürlich vorher. Sollte Reinhold sagen: Nein, das ist mir zu persönlich, halte ich mich daran.

Im Fliegenden Berg klingt auch die Geschichte an, die Ihr Leben, Herr Messner, wie keine zweite geprägt hat: das Drama auf dem Nanga Parbat, bei dem Ihr Bruder ums Leben kam. War Ihnen das nicht zu persönlich?

Messner: Nein, es sind ja andere Brüder in Christophs Buch. Außerdem vertraue ich ihm völlig. Vieles in diesem Buch ist auf einer gemeinsamen Reise entstanden. Es stimmt: Christoph wollte meine Nanga-Parbat-Geschichte aufschreiben, aber er hat’s dann nicht getan, sondern ist bei einer völlig anderen Geschichte gelandet. Er ist ja Romanautor.

Ist Reisen manchmal auch eine Flucht?

Ransmayr: Manchmal, ja. Ich weiche Dingen und ihren Schatten gelegentlich aus. Aber nicht weil sie genug Macht über mein Leben hätten, um mich in die Flucht zu schlagen, sondern weil ich denke: Wenn ich schon über das Privileg der Mobilität verfüge, macht es keinen Sinn, mich hier in einer Auseinandersetzung zu verlieren, die offensichtlich jetzt nicht lösbar ist. Dann wechsle ich den Ort, selbst wenn ich, wie das früher der Fall war, zuvor monatelang in einer Fabrik oder sonstwo dafür arbeiten muss. Vielleicht mache ich unter dem Horizont Erfahrungen, die mich und mein Problem, das mich ja begleitet, verändern können.

Messner: Am Ende muss jeder in sein eigenes Leben zurück, hat Christoph mal geschrieben. Bei mir war Reisen immer Herausforderung, zumindest in meiner aktiven Zeit. Das hatte etwas Obsessives, das gebe ich zu. Jetzt fahre ich einfach weg und schaue mir die Welt an, am liebsten mit meiner Frau und meinen Kindern. Oder mit Christoph.

Als Tourist?

Messner: Als neugieriger Mensch. Und zwar nicht da, wo alle sind, sondern an den Rändern. Da treffen sich Christophs und meine Interessen.

»Ich brauche ein Nest, das ich selbst gestalten und aus dem mich niemand vertreiben kann.«

Herr Ransmayr hat mal gesagt: Reisen ist auch die Sehnsucht nach Rückkehr. Rückkehr wohin?

Ransmayr: Aufbruch heißt ja nicht: ständiges Losgehen und Anlanden, immer weiter, sondern dass die Bewegung auch wieder an einen Punkt zurückführt. Die Kostbarkeit, auch die Schwierigkeit des Lebens, das man zurückgelassen hat, erscheint ja oft klarer, je leerer, je fordernder die Plätze werden, zu denen man sich aufmacht. Insofern ist die Reise an äußere Grenzen immer ein Verwandlungsprozess. Man kommt ja nie wieder wirklich zurück! Jedenfalls nicht an den Ort, den man verlassen hat, und nicht als der, der man vor dem Aufbruch war.

Was bedeutet viel gereisten Menschen wie Ihnen beiden das Wort »Heimat«?

Ransmayr: Heimat ist keine Spielzeugkiste, in der Idyllen, Weidevieh, Almhütten, Kirchtürme, flatternde Fahnen und anderer nationaler Plunder aufbewahrt werden. Heimat ist das Wissen, woher man kommt und in welchen Verhältnissen man groß geworden ist – denn alles, was ich über die Welt weiß oder zu wissen glaube, bleibt an Orte gebunden, vor allem an Menschen, die mir geholfen haben zu überleben. Auch geistig und spirituell. Dieses Wissen kann zum Schlüssel für das Verständnis der eigenen Existenz werden, lässt sich auch überall hin mitnehmen und erlaubt mir, mich überall zu Hause zu fühlen, selbst wenn es in meinem Dorf nur noch die Gräber meiner Eltern gibt.

Messner: Unsere Mutter hat uns als kleine Kinder einmal mitgenommen zu einem Bauernhof, der mit der steilste im Tal war. Der Bauer dort musste mit Steigeisen mähen. Aber die Lage des Gehöfts war unverwechselbar. Sie erzählte uns, wie dieser Bauer den Nazis, die ihn wie viele andere abwerben wollten, um ihn in die Krim oder in die Karpaten umzusiedeln, gesagt hatte: Ich gehe nur weg, wenn ich die gleichen steilen Wiesen mit den gleichen Bergen im Hintergrund bekomme. Das fällt mir immer ein, wenn ich an Heimat denke.

Ransmayr: Ich komme nicht von einem Hof, aber selbst wenn ich am Meer bin, höre ich in der Brandung manchmal den Traunsee plätschern, an dem ich zur Schule gegangen bin. Und denke ich an Berge, sehe ich immer noch manchmal die Ketten des Toten Gebirges und des Höllengebirges, so, wie ich sie aus den Fenstern meines Elternhauses in der Ferne gesehen habe.

Ihr Verhältnis zu Südtirol gilt als sehr ambivalent, Herr Messner. Viele sehen Sie als Nestbeschmutzer. Fühlen Sie sich dennoch heimisch?

Messner: Ich bin ein Südtiroler, und Südtirol ist zum Glück keine Nation. Ich bin auch Europäer. Und weil ich mich mit dem Menschenschlag hier viel gerieben habe, bin ich in Südtirol verwurzelt. Ich habe ja mehrere Landwirtschaften und Museen hier aufgebaut. Außerdem hat Südtirol Anteil an den schönsten Landschaften weltweit. Ich wohne in einer Burg, bin Selbstversorger. Das ist meine Basis. Ich brauche ein Nest, das ich selbst gestalten und aus dem mich niemand vertreiben kann.

Manche halten Sie für einen Egoisten, Sie selbst haben sich sogar als Autisten bezeichnet.

Messner: Ach, diese Egoistengeschichte, diese Heuchelei! Darüber rege ich mich gar nicht mehr auf. Es gibt keinen Menschen, der nicht auch Egoist wäre!

Ransmayr: Es geht ja nicht um den Egoismus als Ignorantentum, der nur die eigenen Ziele im Blick hat. In Reinholds Spur beispielsweise durch den Tiefschnee zu gehen, bedeutete immer auch, sicher zu sein, ohne den anderen dabei ständig in Rufweite zu haben. Reinhold hat nicht nur mit seinen Museen gezeigt, wie sehr ihm das Leben und die Kultur anderer Menschen am Herzen liegen, sondern er hat sich, etwa im Karakorum, auch mit einer Schule und einer Krankenstation für die Hilfe bedankt, die ihm die Dorfbewohner in den Tagen seiner eigenen Not am Fuß des Nanga Parbat geleistet haben.

Messner: Menschen sind hilfreich und gut, aber sie sind eben auch Egoisten. Warum darf man das nicht sein?

Wer entscheidet, wohin es geht, wenn Sie beide gemeinsam verreisen?

Ransmayr: Wir reden ja oft über Menschen und ihre Orte. Und wenn einer von uns sagt, dort waren wir noch nie, machen wir uns unter Umständen mit der spielerischen Leichtigkeit von Reisenden auf den Weg, die ihrem Interesse und ihrer Neugier am Leben der anderen folgen dürfen, aber nicht müssen.

Messner: Einer überlegt sich was und fragt den anderen: Kommst du mit?

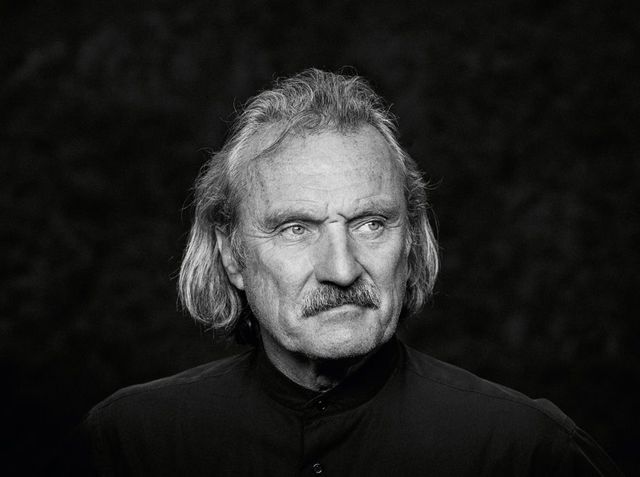

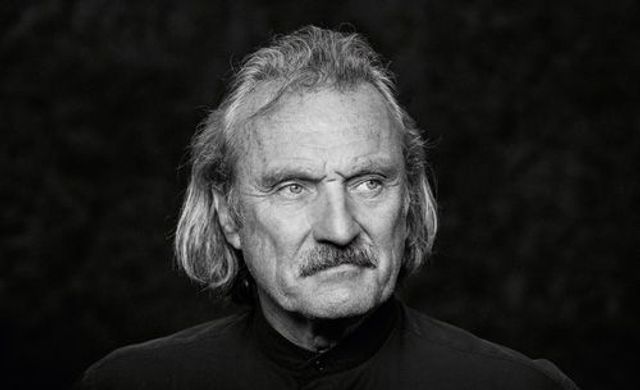

Fotos: Robert Brembeck