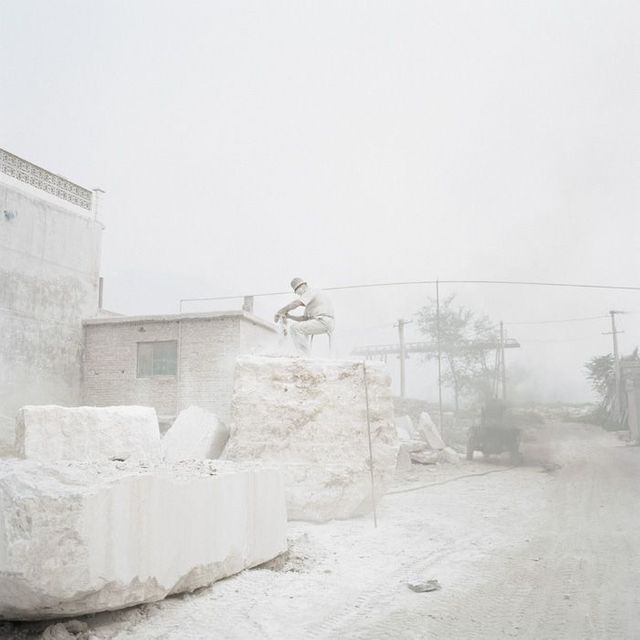

Kalkweiß der Ort. Weiß die Mauern, weiß die Decken, weiß die Hemden und die Gesichter derer, die hier klopfen, sägen, schleifen, weiß ihre nackten Zehen, die in Plastikschlappen stecken, während sie Schleifmaschine, Hammer und Meißel bedienen. Manchmal hebt sich der Schleier, und es offenbart sich ein Raum voller Engel. Trauernde Madonnen. Jesus, betend, zwei Dutzend Mal. Eine in römischen Faltenwurf verpackte, noch gesichtslose Schönheit im Zwiegespräch mit dem jungen Wolfgang Amadeus Mozart. In einem Hinterhof die Venus von Milo, graue Schlieren an Wange und Brust, das sind Staub und Schlamm der Erde der Provinz Hebei, die sich hier draußen mischen mit dem feinen Puder weißen Marmors.

Dangcheng liegt im Bezirk Quyang, nach Peking sind es von hier nur 240 Kilometer. Die Gegend hat eine lange Geschichte. Mit dem Abbau von Marmor und mit der Bildhauerei, sagen die Lokalhistoriker, hätten sie hier schon in der Han-Dynastie begonnen, das ist jetzt zwei Jahrtausende her. Das Gewerbe hat Bauernaufstände und Dynastiewechsel, Revolutionen und Mongoleneinfall überlebt. Sie haben hier jahrhundertelang Buddhas und Bodhisattvas geschaffen, später ganz China mit sozialistischen Arbeiterhelden und Mao-Statuen beliefert. Dann, in den 1990er-Jahren, kamen die Italiener nach Dangcheng. Auf der Suche nach billigem Stein und billiger Arbeitskraft. Die Italiener brachten Kataloge und Poster und Postkarten, legten den Meistern von Dangcheng die ganze Pracht der Renaissance zu Füßen, zeigten ihnen das steinerne Personal ihrer Kirchen und Kathedralen, ihrer Schlösser und Museen. Und in Dangcheng gingen sie an die Arbeit und meißeln seither ohne Pause: Europas Kunst- und Kitschgeschichte wird in Dangcheng im Akkord reproduziert. Göttin um Göttin, Heiliger um Heiliger, Putte um Putte.

Das Handwerk ist nicht ohne Risiko: Vor sechs Jahren gingen neun von zehn Statuen in den Export – Italien, Frankreich, Deutschland, Japan, USA. Dann kam die Eurokrise, und mit einem Mal brach der Absatz in Europa ein, vor allem der in Italien. Die Firmen mussten ihren Markt wieder zu Hause suchen. Also zurück zu Buddhas und Maos. Und das griechisch-römische Repertoire? Wurde als Geschenk begriffen und kurzerhand auch den eigenen Landsleuten untergejubelt. »Gott sei Dank ist der europäische Stil in China mittlerweile sehr beliebt«, sagt Liu Da, der Besitzer der Firma Fulei (»Glücksdonner«). »Wir verkaufen viele dieser Statuen an Unternehmen, Behörden, aber auch in die Villensiedlungen, die überall im Land gebaut werden.« Geflügelte Engelsleiber und griechische Krieger in voller Rüstung sind mittlerweile Stammpersonal in Chinas Retortenvorstädten, jenem Habitat der Neureichen und Neumächtigen, wo sich nicht selten ganze Städtlein finden, die nichts als architektonisch historisierende Replikate niederländischer, französischer oder englischer Orte sind. Die Chinesen haben ein entspanntes Verhältnis zum Duplikat. Die Einbürgerung der altertümlichen und feudalistischen Ikonografie des Westens in die Heime von Chinas neuer Mittel- und Oberschicht mag Europäern skurril und deplatziert vorkommen – Chinas neuen Weltbürgern ist sie Symbol des eigenen Aufstiegs.

Fotos: Chiara Goia