London, 24.11.2014, am Morgen.

Asche, mehr Asche muss her. Hans Ulrich Obrist steht in seinem Büro, einem Kabuff mit Funktionsmöbeln und grauer Auslegeware, und hat Reiner Ruthenbeck am Telefon, den deutschen Konzeptkünstler und Beuys-Schüler, dessen Retrospektive Obrist später eröffnen wird. Der Meister, zu alt, um heute hier zu sein, ist noch nicht ganz zufrieden. Bei den im Ausstellungsraum aufgehäuften hüfthohen Kegeln aus schwarzer Asche muss nachgebessert werden. »Kuratieren heißt sich kümmern«, sagt Obrist. Er trägt grauen Wollanzug zu Sneakers, wie meistens. Die Augen zwinkern nervös hinter der Brille.

Es herrscht angespannte Betriebsamkeit in der Londoner Serpentine Gallery, einem kleinen klassizistischen Bungalow im Herzen der Kensington Gardens. Die Serpentine Gallery war einmal ein Teehaus, heute ist sie eines der bedeutendsten Kunstmuseen der Welt, was auch an Ausstellungsmacher Obrist liegt. Telefone klingeln im Minutentakt, Mitarbeiter polieren Glastüren, und Assistenten lassen schnell noch etwas Ersatzasche auf Skulpturen rieseln.

Obrist checkt derweil erst mal sein Instagram-Profil. »Mein wichtigster Infokanal, auf den gucke ich sicher zwanzig Mal pro Stunde.« Die Foto-App ist sehr beliebt in der Kunstwelt. Galerien, Künstler, Architekten, Designer posten dort, was sie gerade beschäftigt, neue Projekte, Schnappschüsse. Kuratoren bietet sie Gelegenheit, am Netzwerk zu stricken – und sich zu inszenieren. Klaus Biesenbach, Direktor des Museum of Modern Art PS1 in New York, veröffentlicht dort gern Selfies mit Lady Gaga oder Christoph Waltz – oder den fantastischen Skyline-Blick aus seinem Bürofenster. Obrist postet seit zwei Jahren jeden Tag eine Handschriftenprobe eines Künstlers. Heute natürlich was von Ruthenbeck. Der hat mit krakeliger Schrift das Wort »Glück« geschrieben. Für Obrist ist alles ein Projekt, das Handy auch ein Ausstellungsort. »Ich würde nie etwas tun, was nicht mit Arbeit zu tun hat«, sagt er. Er meint das nicht kokett.

Noch eine Eröffnung steht heute an: das Werk des argentinischen Künstlers Julio Le Parc, drüben, in der drei Gehminuten entfernten Serpentine Sackler Gallery, der neuen Dependance der Serpentine. In zwei Stunden werden Pressevertreter, Unterstützer und geladene Gäste zur Vorpremiere erscheinen. Sie werden Kunst zu sehen bekommen, die aus dem Rahmen fällt, die man sehen, spüren und hören kann, dafür ist der Ausstellungsmacher Obrist berühmt. Sie werden sich an Boxsäcken vorbeizwängen, optischen Täuschungen aufsitzen und in einem riesigen Raum herumtappen, den nichts erleuchtet außer eine extrem heruntergedimmte Glühbirne. Sie hängt von der Decke wie ein herausgerissenes Auge. »Eine Ausstellung«, sagt Obrist, »muss für alle Felder der Künste offen sein, herkömmliche Formate durchbrechen und wie ein Virus alle intellektuellen Sphären kontaminieren.« Was er meint: Nur Bilder an weiße Wände zu hängen hat ihm nie gereicht. Im vergangenen Jahr räumte er die Serpentine komplett leer und übergab sie für drei Monate der Performance-Künstlerin Marina Abramovic´. Sie sperrte morgens die Tür auf und führte mit Besuchern stundenlange Meditationsübungen durch. Ist das noch Kunst oder schon Esoterik? Bei solchen Fragen reibt sich Obrist, der Unruhestifter, die Hände. Die Schlangen vor der Serpentine jedenfalls waren sehr lang.

HUO, wie ihn die Branche nennt, ist längst eine Marke. Sie steht für Aufbruch und Innovation, aber auch für Genie und Wahnsinn. Je nachdem, wie man’s sieht. Seine erste Ausstellung veranstaltete Obrist 1991 in der Küche seiner Studentenwohnung in St. Gallen. Künstler wie Fischli & Weiss, Hans-Peter Feldmann oder Roman Signer präsentierten ihre Werke zwischen Kühlschrank und Spülbecken. Da war er 23. In der aufgeregten Kunstwelt gilt diese Ausstellung heute als kleiner Meilenstein, weil sie die Grenze zwischen Kunst und Alltag verschob, auch wenn damals, wie Obrist zugibt, nur 29 Besucher kamen. Die Serpentine zählt jährlich eine Dreiviertelmillion.

2006 holte ihn Julia Peyton-Jones, damals noch alleinige Direktorin der Serpentine, als zweite Spitze zu sich nach London. Nebenbei, an den Wochenenden, arbeitet er als freier Kurator, hat er immer gemacht. An die 200 Ausstellungen und diverse Biennalen hat er in den vergangenen 23 Jahren weltweit organisiert, viele davon wegweisend. Er gilt als Marathonmann der Kunstwelt, der Bücher publiziert wie am Fließband, Interviewveranstaltungen moderiert, die schon mal 24 Stunden dauern können, und manisch von Stadt zu Stadt jettet, um überall gleichzeitig zu sein. Der Evening Standard nennt ihn The God of Planet Art, das Magazin art den »Speedy Gonzales der Kunstvermittlung«. Regelmäßig belegt er einen der obersten Plätze in den Top 100 der einflussreichsten Kunstmenschen, die das Branchenblatt Art Review jedes Jahr auflistet. 2009 führte er das Ranking an.

»Ach, die Liste.« Obrist winkt ab, gießt grünen Tee ein und reicht Müsliriegel; er hat Dutzende davon in einer Schublade. Ein paar von denen reichen ihm notfalls für einen ganzen Arbeitstag, der um fünf beginnt und nicht vor Mitternacht endet. Obrist ist 46 , die kurzen Haare hinter der imposanten Stirn sind grau. Er sieht gesund aus. Das war nicht immer so. Giftige Kaffeejahre liegen hinter ihm. Vierzehn Tassen und mehr trank er täglich und arbeitete, bis er buchstäblich umfiel. 2006 war das, da kollabierte er nach einem seiner Interviewmarathons. Seit Neuestem probiert er es mit Sport, er geht morgens zwanzig Minuten »rennen«. »Nur, wenn es passt.« Heute hat es natürlich nicht gepasst. Obrist macht das nicht als Ausgleich oder aus Eitelkeit, sondern weil er glaubt, dass ein fitter Körper mehr leisten kann; das hat er sich bei seinem Freund, dem Stararchitekten Rem Koolhaas abgeschaut, der täglich viele Bahnen schwimmt. »Die Architekten sind die Meister des Zeitmanagements«, sagt er.

Hauptsache, das Feuer geht nie aus.

Für seine erste Ausstellung World Soup 1991 ließ Obrist seine Küche füllen.

Sechs Sprachen spricht Obrist fließend, seine Namedropping-Leidenschaft ist berüchtigt, seine Redegeschwindigkeit aberwitzig. Eben noch referiert er über Frank Ocean, den ersten R&B-Sänger, der sich als bisexuell outete, da ist er schon bei Robert Walser, dem Lieblingsschriftsteller seiner Kindheit. Wenn einer wie Obrist seine Assoziationsmaschine anwirft, scheint plötzlich alles mit allem zu tun zu haben: Superstringtheorie, Klimawandel, Postapokalypse. Sein natürlicher Aggregatszustand ist der eines staunenden Kindes. Was er nicht »superspannend« findet, ist mindestens »superinteressant«. Begeistert ihn etwas richtig, dann ist es »so OMG!« – Oh my god! Gibt es etwas, was er nicht spannend findet? »Sport. Ich würde mir nie ein Fußballspiel ansehen. Da kann man nichts lernen.«

Damit ihm nichts entgeht, schreibt Obrist immer mit, wenn andere reden, notiert Stichworte auf Post-its, kritzelt Bezüge auf Zettel, auch wenn er selbst spricht. »Meine Mindmaps.« Er sammelt sie in fortlaufenden Heften. Auf die Frage, ob es bei all den Bällen, mit denen er ständig jongliert, auch Dinge gebe, die dringender sind als andere, muss er überlegen. Dann schreibt er auf seinen Zettel: »Was ist dringend?«

Dringend muss Obrist zum Beispiel jetzt rüber zur Sackler, zusammen mit Peyton-Jones die Dankesrede halten für die geladenen Freunde des Hauses und die Geldgeber, von denen die Serpentine vornehmlich lebt. Vielleicht hundert Leute sind da, darunter James Franco, der brav seinen Schoßhund an der Tür abgibt. Blitzlichter klicken. Jetzt ist der Conferencier Obrist in seinem Element, läuft wie eine Flipperkugel von Grüppchen zu Grüppchen. Er hasst es, wenn Menschen nicht ins Gespräch kommen, deshalb macht er grundsätzlich jeden mit jedem im Raum bekannt. »Leute zusammenbringen ist mein Job, je mehr Funken fliegen, desto besser. Funken entzünden wieder neue Funken.« Hauptsache, das Feuer geht nie aus.

Später am Abend, gegen 21 Uhr, wartet Obrist vor der Serpentine auf sein Uber-Taxi. Es geht ins »Clarke’s«, sein Lieblingsrestaurant im Stadtteil Kensington. Zum Essen, ja, aber auch zum Brainstormen, was sonst. Nachmittags hat er noch mit Mitarbeitern eine geplante Ausstellung in China durchgesprochen. Fünfzehn Performancekünstler sollen in diesem Sommer in Shanghai je einen Raum bespielen, darunter Yoko Ono, Ed Atkins, Bruce Nauman und Marina Abramovic´. Ausstellungsmacher, das wurde dabei klar, müssen nicht nur Künstler betreuen und gute Ideen haben, repräsentieren können und Geld ranschaffen, sie müssen vor allem Probleme lösen: Abramovi´c wünscht sich Frauen, die einen Tag auf einem Pfahl sitzen können. Wer lernt die Laiendarsteller in die Performances ein? Was tun, wenn die chinesischen Behörden keine Nackten im Museum dulden? Das sind so Fragen.

Im »Clarke’s« ist Obrist mit Stephanie Czerny verabredet, der Chefin der Münchner Technik-Konferenz Digital Life Design, kurz DLD, auf der er regelmäßig auftritt. Auch die südkoreanische Installationskünstlerin Koo Jeong-A wird da sein, mit der er seit zwanzig Jahren zusammenlebt. Und Max, ein schwarz gekleideter Jüngling mit Pferdeschwanz, rasierten Schläfen und aufgemalten Augenbrauen, den Obrist als seinen »Nachtassistenten« vorstellt: seine neueste Finte, dem Zeitfresser Schlaf ein Schnippchen zu schlagen. Was hat er nicht alles ausprobiert: Espresso im Dutzend, Red Bull literweise. Ein Jahr lang machte er es wie Leonardo da Vinci, ein kurzes Nickerchen alle paar Stunden. Jetzt übernimmt Max, wenn Obrist nach Mitternacht zusammenklappt. Redigiert Manuskripte, macht seine Korrespondenz, weckt ihn, wenn um drei Uhr früh David Hockney am Telefon ist oder sucht bei Ebay nach 3-D-Postkarten, über die sein Freund Gerhard Richter ja mal drübermalen könnte. »So hört das nie auf!«, sagt Obrist und grinst.

Paris, 12.12.2014, am Mittag.

Hans Ulrich Obrist sitzt im Taxi, und sein Akku ist schon wieder leer. Sein Standardproblem: Wo ist die nächste Steckdose für seine Handys? Gerade hat er sich eine Ausstellung seines Freundes Olafur Eliasson angeschaut, die morgen in der Fondation Louis Vuitton eröffnet wird. Eine gigantische Erlebnislandschaft aus Spiegeln, Glas und Licht. Jetzt geht es zum Atelier des bekannten französischen Künstlers Philippe Parreno. Die beiden wollen ein Ausstellungskonzept entwickeln für die Armory Show 2016, Amerikas wichtigste Kunstmesse in New York. Er war noch nicht im Hotel, schleppt sein Gepäck von Termin zu Termin: einen Rollkoffer, eine Reisetasche und zwei schwere Leinentaschen, vollgestopft mit Büchern. Danach muss er in die Fondation Cartier, wo er am Abend eine Veranstaltung mit jungen Künstlern moderiert.

Obrist fühlt sich Paris verbunden: »Mein Ideenreservoir.« Hier nahm seine Karriere Fahrt auf, als ihm 1992 Suzanne Pagé, damals Chefin des Musée d’Art Moderne, eine Ecke freiräumte, wo sich der aufstrebende Jungkurator austoben konnte. Die meiste Zeit verbrachte er auf Reisen, verantwortlich für ungewöhnliche Projekte. Acht Jahre später wurde er fester Kurator am Musée d’Art Moderne, bis ihn 2006 der Ruf Londons ereilte.

Es gibt viele Kuratoren, die selbst Künstler werden wollten, aber zu wenig Talent oder zu wenig Erfolg hatten. Obrist wollte nie Künstler werden. Er hat Wirtschaft und Politik studiert, paar Semester, ein bisschen Kunstgeschichte. Seine Mutter war Grundschullehrerin, sein Vater Rechnungsprüfer. Schule: hat ihn gelangweilt. Der Kunst dagegen verfiel er früh. Wie besessen besuchte der Teenager Ausstellungen, die berühmte Züricher Schau über Gesamtkunstwerke seines Kuratorenvorbildes Harald Szeemann ganze 41 Mal. Sein Weg in die Kunst war der eines Fans, man könnte auch sagen: eines Stalkers. Obrist besuchte einfach alle, die er gut fand, fragte sie aus, knüpfte Kontakte: Stars wie Gerhard Richter, aufstrebende Künstler wie Fischli & Weiss. Jahrelang durchkreuzte er Europa mit dem Nachtzug, für Hotels hatte er kein Geld. Es war schon damals ein rasendes, vollgepacktes Leben, aber auch ein ungesundes, fahriges, ein Leben mit Zusammenbrüchen und Angstattacken. »Ich war ein Wandermönch,« sagt Obrist.

Der deutsche Künstler Hans-Peter Feldmann erinnert sich, wie plötzlich ein junger, schüchterner Schweizer bei ihm vor der Tür stand, mit einer riesigen Schokoladenwaffel als Gastgeschenk. Bice Curiger, Gründerin des Schweizer Kunstmagazins Parkett, erzählt: »Wir fanden ihn süß, wie er bei den Vernissagen auftauchte, damals Mitte der Achtzigerjahre, das breite Lächeln, die braunen Locken auf dem Kopf.« Wie ein Hündchen sei er immer nachgelaufen, wenn die geladenen Gäste danach zum Abendessen gingen. »Er wollte eben immer dabei sein, alle kennenlernen.« – »Ein aufgedrehtes Kunstgroupie war er, dem der Ruf vorauseilte, Künstlern auf den Wecker zu gehen«, sagt sein damaliger Mentor, der deutsche Galeristen-Guru Kasper König. »Aber sehr sympathisch, unheimlich gut informiert und schnell im Kopf.« Die meisten Künstler öffneten bereitwillig die Tür. Es waren die ersten Schritte eines Autodidakten, der das Netzwerken fortan zum Prinzip seines Schaffens erhob. Heute dürfte es kaum einen Künstler im Universum geben, den Obrist nicht ausgestellt hat, persönlich kennt oder interviewt hat.

»Es geht nicht um mich, es geht um die Künstler.«

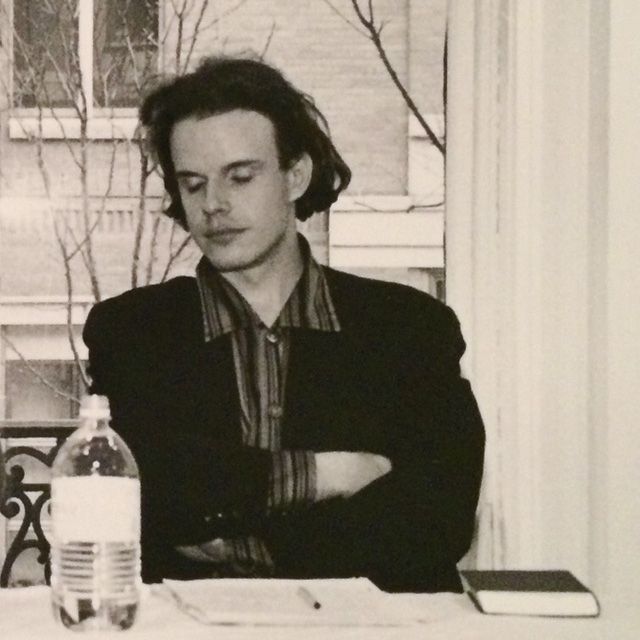

Obrist 2015 in seinem »Archiv« in Berlin. (Foto: Thomas Bärnthaler)

Parrenos Atelier ist eigentlich ein Tonstudio: ein Konzertflügel, viele Mischpulte, Laptops, Projektoren. Berühmt ist der Franzose für interaktive Installationen, in denen Klang, Film und Bild in Verbindung treten. Obrist möchte mit ihm eine Ausstellung über verschiedene Formen des Widerstands auf die Beine stellen, eine alte Idee des Philosophen Jean-François Lyotard. Das Konzept ist noch vage, aber schnell fliegen Ideen und Namen hin und her. Jemand solle ein Libretto schreiben, nein, noch besser, eine ganze Zeitung solle die Ausstellung begleiten. Der Philosoph Slavoj iek müsse angefragt werden für ein Podium, bevor er wieder ausgebucht sei. Obrist fällt ein obskurer Kurzfilm des US-Fotografen William Klein ein, der passen könnte.

Irgendwann landen sie bei einer Quantenphysikerin, die über Paralleluniversen forscht. Obrist ist jetzt auf Betriebstemperatur, spricht mit zackigen, ausladenden Armbewegungen. Die Augen flackern. Eine halbe Stunde geht das so, dann muss er weiter. Endlich ins Hotel und dann zu seinen Schützlingen in die Fondation Cartier, sie sind der eigentliche Grund, warum er hier ist.

Seit einigen Jahren tourt Obrist mit seiner Veranstaltungsreihe 89plus durch Galerien und Museen, einer Bühne für aufstrebende Künstler, die nach 1989 geboren sind, die »Generation der Digital Natives, die nicht mehr weiß, wie es ohne Internet und Computer ist«. Vor etwa 200 Gästen, fast alle unter dreißig, wird Obrist sie und ihre Projekte heute Abend vorstellen, stolz wie ein Lehrer auf seine Musterklasse: interaktive Cyberbrillen aus Pappe; Drohnen, die über Geräusche gesteuert werden; einen Südafrikaner, der seinen Vater, den er nie kennengelernt hat, als Computerspielfigur programmiert hat. Tausende solcher Künstler hat er inzwischen auf dem Radar, sagt Obrist. »Sie sind meine Garantie, dass ich nicht den Anschluss verliere.« Die Sorge lässt ihn nie in Ruhe: dass er irgendwo irgendwas verpassen könnte.

München, 18.1.2015, 9 Uhr.

Es ist Sonntagmorgen, Hans Ulrich Obrist sitzt im Frühstücksraum des Hotels »Bayerischer Hof« mit Blick auf die Frauenkirche, er isst Rührei mit Frikadelle. Sein Gesicht ist gesprenkelt mit kleinen Rasurschnitten. Heute beginnt die jährliche DLD-Konferenz von Hubert Burda Media, wo er, wie seit Jahren, auftreten wird. Titel seines Podiums: »Die Schnittstelle von Technologie und Kunst«. Und natürlich möchte er dort, wo sich die Cyberenthusiasten selbst feiern, möglichst viele interessante Leute treffen. Funken sammeln. Die Veranstalterin Stephanie Czerny, die auch am Tisch sitzt, zeigt zu einem Mann mit weißen Haaren. »Der da drüben ist Chris Boos, den musst du unbedingt kennenlernen! Er wird über Mensch-Maschinen-Interfaces und Zeit sprechen.« Ah ja, unbedingt, superspannend, superspannend! Gestern noch war Obrist in Mailand bei Umberto Eco zu Besuch. Heute Nachmittag hat er einen Termin bei Hans Magnus Enzensberger, um sich von ihm seine Poesiemaschine vorführen lassen, ein Computerprogramm, das automatisch Gedichte ausspuckt. Dazwischen möchte er sich Ausstellungen anschauen, am liebsten jetzt gleich.

Natürlich eckt man mit dieser hibbeligen Omnipräsenz auch an. Das Magazin Texte Zur Kunst beschrieb Obrist mal als einen »neuen Typus des Kulturfunktionärs, der in erster Linie auf seine Connections setzt«. Viele Meilen, wenig Substanz, das war der Vorwurf, und: viel Gerede, wenig dahinter.

Das ist unbestritten: Obrist redet gern. Am liebsten mit bedeutenden Menschen. Mehr als hundert Künstler, Philosophen, Wissenschaftler, Kreative hat er in den vergangenen 23 Jahren interviewt, viele mehrfach, und Bücher daraus gemacht: Gerhard Richter, Gilbert & George, Björk, Michel Houellebecq. Dass er dabei oft nur Stichwortgeber ist, dass er selten tiefer schürft, wird oft als Oberflächlichkeit gedeutet, liegt aber eher an seinem diskreten und höflichen Naturell. Und Multitasking als Lebensstil heißt eben auch: kurze Aufmerksamkeitspanne. Dank seines Nomadentums, seines übergreifenden Kunstbegriffs ist Obrist wie geschaffen für eine Kunstwelt, die sich immer weiter globalisiert und ausdifferenziert. Der Kurator als Moderator und Vermittler, nicht als Sprachrohr. »Es geht nicht um mich, es geht um die Künstler.« Obrist mag manisch sein, eine Egomane ist er nicht, sagt auch Kasper König: »Herrschaftswissen gibts bei ihm nicht. Er gibt alles weiter, was er von anderen bekommen hat.«

Im Haus der Kunst, wo eine Retrospektive des deutschen Künstlers Georg Baselitz läuft, geht Obrist als Erstes in den Museumsbuchladen, macht er immer so. Einmal am Tag muss er ein Buch kaufen. Diesmal: Das Gespenst des Kapitals des Kulturwissenschaftlers Joseph Vogl. Hat ihm jemand empfohlen. »Kommt ins Archiv, wird ein paar Jahre rumliegen, bis es irgendwann vielleicht mal für irgendwas gebraucht wird.« Baselitz scheint nicht wirklich seins zu sein, auch wenn Obrist das so nie sagen würde. Was ihm nicht liegt, das ignoriert er.

Jetzt möchte er noch die Klang- und Videoinstallation des albanischen Künstlers Anri Sala draußen in der steinernen Mittelhalle begutachten. Obrist ist der Einzige, der sich dafür zu interessieren scheint. Verloren steht er in der Halle, während aus verschiedenen Lautsprechern dissonante Kammermusik ertönt. Dabei prüft er diverse Male sein Handy. Superspannend, vielleicht, aber auch ein bisschen egal.

In der Hypo Kunsthalle gibt es Münchner Rokoko. Keine zehn Minuten, und Obrist ist durch, trotzdem: Begeisterung. Die Schnörkel, das Dekorative: »Das ist so Jeff Koons!« Heimlich macht er ein paar Handyfotos. Ganz anders der alte Mann im Trenchcoat, der ein Headset aufhat und seit Minuten minutiös eine Skizze mustert. Es ist Hans Magnus Enzensberger, so ein Zufall. Obrist könnte ihn begrüßen, die beiden sind ja später verabredet, doch er traut sich nicht, den Vertieften aus der Versenkung zu reißen. An der Kasse kauft er zehn Postkarten mit Rokoko-Darstellungen. »Die schicke ich Jeff.«

1991 war Obrist für einen Vortrag in New York eingeladen. Und schlief ein. (Foto: Courtesy Swiss Institute)

Berlin, 13.12.2014, am Morgen.

Wer immer auf dem Sprung ist, schaut nicht gern nach hinten. Es muss ja immer weitergehen. Auch auf die Gefahr hin, dass ganz schön was liegen bleibt: »Das mit dem Archiv war eine Idee des Easyjet-Zeitalters«, sagt Hans Ulrich Obrist. Das Archiv ist eine Hundert-Quadratmeter-Wohnung in Berlin, Mitte, gegenüber der Charité, Bestlage: vier Zimmer voller Umzugskartons, gefüllt mit Katalogen, Papieren, Notizen, deckenhoch gestapelt; Bananenkisten, die aus Zimmern quellen, Berge von Büchern und Kladden, beladene Billy-Regale, unpassierbare Türen. Eigentlich wollte er hier immer schreiben, kurz mal rüberfliegen von London, wenn es passt, aber der Plan sei überholt. Jetzt soll das ganze Zeug nach Brüssel, dorthin sind es nur zwei Stunden mit dem Zug von London. Und nein, vor seinen Umzugsplänen hat es hier auch nicht viel anders ausgesehen. Es ist kalt, es riecht nach Altpapier. Es ist: ein unbeschreibliches Durcheinander. Und die Besichtigung einer Lebensphase: »Mein Chaosleben der Neunzigerjahre.« Obrist ist nicht allein. Der US-Künstler Joseph Grigely ist für zwei Tage aus Chicago gekommen, er scannt in der Küche unablässig Dokumente ein. Ein älterer Herr mit Schmerbauch, weißem Rauschebart und Halbglatze. Seit mehr als zwanzig Jahren dokumentiert und bibliografiert Grigely alles, was Obrist produziert. Es ist eine Sisyphusaufgabe, sein Langzeitprojekt – und in sich ein Kunstwerk. Obrist ist heute hier, um mit ihm Sachen durchzugehen, bevor sie nach Brüssel reisen. Was gar nicht so einfach ist, denn Grigely ist seit seinem elftem Lebensjahr taub. Die Kommunikation läuft über kleine Zettel und Post-its. Sie sind überall verstreut. Etwa auf Stapeln: »Also good to have!« oder »Things to show you!« Die beiden sitzen in der Küche, Zettel hin und her schiebend. Obrist trinkt Cola light. Vorher hat er Tisch und Hände mit »Purell Advanced« eingenebelt, einem Desinfektionsspray, das er immer bei sich hat. Ein Tick? »Nein, vielleicht an der Schwelle daran.« Jeden Tag schluckt er das Vitaminpräparat Orthomol zur Stärkung des Immunsystems. Nichts fürchtet Obrist mehr, als krank zu werden, bettlägerig, tatenlos.

Wie hält man das aus? Diese Getriebenheit, diese Unruhe? Wird man so geboren? »Ich bin schon als Kind so gewesen. Ich wollte immer der Klaustrophobie der Schweiz entkommen,« sagt Obrist.« So steht es in seinem autobiografischem Abriss Ways Of Curating, so hat er es zigmal in Interviews erklärt. Es ist Teil seiner Selbststilisierung als schlafloser Überleister im Dienste der Kunst. Inzwischen ein Klischee, sagt er selbst. Doch da gebe es noch etwas, und plötzlich wird der Schnellsprecher Obrist einsilbig, kramt scheinbar vertieft in Bücherkisten herum: »Der Unfall, der hat sicher auch was ausgelöst. Seither gibt es ein Vorher und ein Nachher.« Obrist ist sechs Jahre alt, als er von einem Auto angefahren wird. Der Fahrer flüchtet und lässt ihn im Straßengraben liegen. Erst Stunden später wird das schwerstverletzte Kind durch Zufall gefunden. Auf der Intensivstation kämpfen Ärzte tagelang um sein Leben, seine Wiederherstellung im Krankenhaus dauert mehr als ein Jahr. »Seitdem gibt es diese Dringlichkeit in meinem Leben, in allem, was ich tue.«

Ist es das, was ihn so rastlos macht, was ihn nicht schlafen lässt: dass alles im nächsten Moment vorbei sein kann, dass es irgendwann doch aufhört, trotz Nachtassistent? »Vielleicht«, sagt Obrist. »Das Leben besteht aus lauter parallelen Realitäten, die unwiederbringlich vergehen. Die Kunst aber bleibt. Sie ist die höchste Form der Hoffnung.«

-

HANS ULRICH OBRIST wurde 1968 in Weinfelden/Schweiz geboren und wuchs in der Schweizer Stadt Kreuzlingen am Bodensee auf. Anfang der Neunzigerjahre begann der Autodidakt seine Karriere als freier Kurator und machte sich bald mit ungewöhnlichen Ausstellungsräumen einen Namen, etwa Hotelzimmern, seiner Privatwohnung oder dem Züricher Museum für Stadtentwässerung. Nach Stationen als Kurator in Wien und Paris wurde Obrist 2006 Co-Direktor der Londoner Serpentine Gallery. Daneben tritt er als Veranstalter zweitägiger »Marathons« mit Denkern, Künstlern und Schriftstellern in Erscheinung - sowie als unermüdlicher Publizist zahlreicher Werkausgaben (etwa über Gerhard Richter, Louise Bourgeois) und Interviewbücher (etwa mit Ai Weiwei, Yoko Ono, Jeff Koons). Obrist lebt und arbeitet in London, ist aber laut eigenen Angaben 52 Mal pro Jahr auf Reisen: immer am Wochenende.

Fotos: Ronald Dick