Nendo nennt man in Japan die Knete, aus der Kinder kleine bunte Figuren formen. Und Nendo nennt der junge Designer Oki Sato auch seine Firma; einen passenderen Begriff hätte er für sein Konzept kaum finden können. Satos Arbeiten wirken so klar und einfach, so verspielt und vielgestaltig wie Knete und das, was man aus ihr machen kann.

»Gutes Design ist etwas, das man einem kleinen Kind am Telefon erklären kann«, sagt der 36-Jährige, der im vergangenen Jahr gleich zweimal zum Designer des Jahres ernannt wurde, von Elle Déco und Wallpaper. Eine Aufgabe des Designers sei es, Dingen eine passende Form zu geben, die selber keine haben: Salz, Pfeffer, Sojasauce oder Parfüm zum Beispiel. Dem Kind am Telefon will Sato erklären können, wie es den Salz- vom Pfefferstreuer ohne etwa ein aufgedrucktes »S« oder »P« unterscheiden kann.

Form follows function: Diese Grundregel der Neuen Sachlichkeit galt in Japan schon Jahrhunderte vor unserer Moderne. Auch heute – oder eher: heute wieder – halten sich die meisten japanischen Designer an das Prinzip der Reduktion, das aus dem Gebot der Sparsamkeit entsprang. Auch Sato. Ihm genügt jedoch nicht die Formel von der Form, die der Funktion folgt. Er verlangt von den Formen, dass sie eine Geschichte erzählen. Und wie jeder gute Erzähler sucht Sato nach Wegen, seine Geschichten origineller zu erzählen, besser, knapper, treffender – bis er eine Lösung findet, die so zwingend ist, dass er sich fragt: »Warum bin ich nicht gleich draufgekommen?« Seinen Salz-, Pfeffer- und Sojasauce-Behältern zum Beispiel hat er Lippen gegeben, die die erste Silbe der japanischen Wörter für Salz, Pfeffer und Sojasauce formen. Das versteht jedes Kind – jedenfalls jedes japanische Kind.

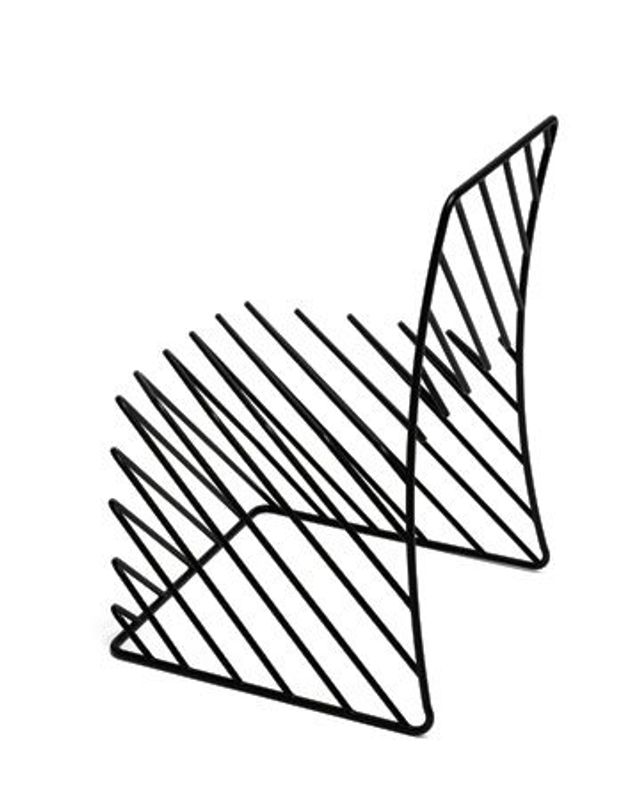

Ein weiteres Beispiel für Satos erzählerisches Design ist die Lampe »Hanabi«. Wenn sie brennt, öffnet sich ihr Schirm aus Metall-Lamellen wie eine Blume im Sonnenschein. Die Idee, dass sich Formen durch Wärme verändern, sei ihm beim Trinken eines Eistees gekommen, erzählt er lachend, beim Anblick der langsam schmelzenden Eiswürfel.

Nicht alle seiner Designgeschichten lassen sich so leicht in Worte fassen, das findet Sato auch gar nicht nötig. Denn über alle Kulturgrenzen hinweg »haben die meisten Menschen ähnliche Gefühle, wenn sie eine Kerze brennen sehen oder wenn sie aufs Meer blicken«. Solche Gefühle will er wecken, »die will ich mit möglichst vielen Leuten teilen«.

Oki Sato wurde in Toronto geboren, er wuchs dort zweisprachig auf. »Wenn ich mit meinem Bruder im Haus spielte, sprachen wir Japanisch. Kaum waren wir durch die Tür, redeten wir nur noch Englisch.« Als Sato zehn war, zog die Familie nach Tokio. Hier musste er, obwohl er Japanisch konnte, erst jene nonverbale Kommunikation lernen, mit der in Japan vieles fast unhörbar mitgeteilt wird. Im Haus sagt einem der wenige Zentimeter angehobene Boden eines Raumes, dass man die Schuhe ausziehen soll; eine weitere kleine Stufe bedeutet: Ab hier bitte auch keine Schlappen mehr. Vielleicht hat der Schock des Zehnjährigen, der sich in diesem »Reich der Zeichen« (Roland Barthes über Japan) wie ein nonverbaler Analphabet vorkommen musste, zur Entstehung jener Sensibilität beigetragen, die Sato heute auszeichnet.

Das japanische Design zeichnet sich durch ein besonderes Sensorium für leise optische Signale aus, glaubt Sato. »Zum Beispiel darf man nicht auf den Rändern von Tatami-Matten stehen«, mit denen die Räume ausgelegt sind – sie waren einst ein Statussymbol. Westliche Räume werden der Wand entlang möbliert, auch der Kamin ist in eine Wand eingelassen. Traditionelle japanische Räume haben keine Wände, nur Schiebe- und Schranktüren; der Kotatsu, ein Tisch mit Heizdecke, steht in der Mitte. »Daraus ergibt sich ein anderer Blick auf die Dinge«, sagt Sato, der typischer sei für das japanische Design als irgendwelche traditionellen Artefakte wie Kimonos.

Designer ist Oki Sato eher zufällig geworden. Nach Abschluss seines Architekturstudiums an der Waseda-Universität in Tokio und ohne Ahnung, wie es weitergehen würde, flog er mit Kommilitonen zur Mailänder Möbelmesse – und wusste plötzlich, was er wollte.

Design ist harte Arbeit.

Im Architekturstudium habe es stets geheißen, »das darf man nicht – und das auch nicht«. Davon profitiert er noch heute. »Die Uni hat mir beigebracht, dass es bei Kreativität nicht darum geht zu machen, was ich will«, sondern darum, ein Problem zu lösen, »und zwar so, dass ich möglichst jede einzelne Linie meines Entwurfs nachvollziehbar erklären kann«. Das ist es bis heute, was ihn am Design fasziniert: »Probleme zu lösen.«

Sato hat einmal gesagt, er wolle kein Spitzenkoch werden, der mit teuren handverlesenen Zutaten arbeitet, sondern ein geschickter Laie, der aus dem, was sich gerade im Kühlschrank findet, ein tolles Gericht kocht. In der Tat arbeitet er nicht nur für exklusive Modemarken und andere Auftraggeber mit großen Budgets, er lässt sich auch von kleinen Kunden für wenig Geld engagieren.

Gleichwohl wird er heute wie ein Starkoch gefeiert und betreibt mittlerweile ein Studio mit 40 Mitarbeitern. »Das ist ein Problem«, sagt er, fast etwas verlegen. Ältere japanische Designer wie Tadao Ando waren Autoritäten, auch Egozentriker; Kenzo Tange wollte gleich ganze Städte umgestalten und die Welt verbessern. »Wir dagegen akzeptieren, was ist. Meine Generation ist eher zur Zusammenarbeit bereit. Wir sind lockerer. Verspielter. Gute Ideen kommen dir ja nicht, wenn du krampfhaft nach ihnen suchst.«

Sie kommen Sato zum Beispiel, wenn er durch die Stadt geht. Oder im Café sitzt. Lockerer bedeutet für ihn freilich nicht nachlässiger, im Gegenteil. Je mehr Zeit man in ein Projekt investiert, desto besser wird es. Design ist harte Arbeit.

Sato lebt für diese Arbeit. Er wohnt allein mit seinem Hund, seine Wohnung ist leer, eigene Werke will er bei sich zu Hause nicht sehen. Er müsse abschalten können, sagt er. Nur eine Ausnahme macht er: bei Mode. »Wenn ich für Tod’s arbeite, dann trage ich deren Schuhe. Ich will möglichst genau spüren, wie sich die Produkte meiner Kunden anfühlen.«

Eigentlich sei sein Leben langweilig, sagt er, es finde im Stadtteil Shimo-Meguro in einem Umkreis von etwa 500 Metern statt. Sato geht immer ins gleiche Café und isst mittags täglich im gleichen Lokal Soba, die japanischen Buchweizennudeln. Seine kleine Nische in der Mega-City verlässt er nur, wenn er Kunden besucht oder zu Ausstellungen eingeladen wird: Kurz vor unserem Gespräch war er gerade mit seiner Installation 80 sheets of mountains Ehrengast der Möbelmesse in Stockholm. Es war ein klassischer Nendo-Entwurf: eine große Halle gefüllt mit einer Gebirgslandschaft aus 80 fingerdicken Schaumstoffplatten, die erst vor Ort mit einem Präzisionslaser geschnitten wurden und deshalb in einem einzigen Lastwagen angeliefert werden konnten. Intelligent, verspielt, sofort einleuchtend.

Sato reagiert fast allergisch auf Branchenhymnen, die ihn als Genie feiern. Er will kein Künstler sein, obwohl Arbeiten von ihm bereits im Museum of Modern Art in New York und im Centre Pompidou in Paris stehen. Der Rummel um seine Person ist ihm sichtbar unangenehm. Er sei doch ein Design-Otaku, sagt er.

»Otaku«, das sind in Japan jene Freaks, deren ganzes Leben sich um ein Hobby dreht. Manche vereinsamen dabei, einige verwahrlosen sogar. Doch das Alleinsein, sagt Sato, sei für ihn eine Inspirationsquelle. »Einsam würde ich mich im Wald fühlen, nicht in der Großstadt, hier sind ja immer Leute« – Fremde, die auch Fremde bleiben sollen. Um so leichter lässt sich für sie eine Designsprache entwickeln, die jeder von ihnen versteht.

Foto: Luca Gabino