Fernsehstudios sind die Wüsten dieser Republik. Trinkwasser ist hier noch eine seltene Kostbarkeit, die streng rationiert wird - wenn es sie überhaupt gibt, für die Zuschauer vor Ort. Heute gibt es sie nicht. RTL feiert seinen dreißigsten Geburtstag und zeichnet in einem Studio am Stadtrand von Köln zwei große Fernsehshows mit vielen Stars auf. Tausend Menschen sitzen im Publikum als Kulisse. Ab 16 Uhr sind sie gekommen, um ihre Karten abzuholen, dreißig Euro pro Stück. Um 17 Uhr haben sie sich in die Schlange vor der geschlossenen Studiotür eingereiht. Ab 17.30 Uhr wurden sie auf ihre Plätze gesetzt. Als sie das Studio wieder verlassen, ist es kurz vor halb zwölf.

René Travnicek, der als »Warm-upper« dafür zuständig ist, das Publikum bei Laune zu halten, hatte die Verantwortlichen der Produktionsfirma vorher gefragt, ob es bei einer geplanten Aufnahmezeit von viereinhalb Stunden nicht gut wäre, die Zuschauer zwischendurch mal mit Wasser zu versorgen. Die Antwort: Geht auch ohne.

Dabei ist das Fernsehen auf das Publikum angewiesen. Das lässt es sich aber nicht immer anmerken. Im Studio schon gar nicht. Viele Hunderttausend Menschen brauchen die deutschen Sender jährlich für ihre Shows. Sie sitzen da als eine Art Spiegel für die Zuschauer zu Hause, damit die sehen und hören, wie lustig das Programm ist, wie applaudierenswert, wie ausrastungswürdig. Sie sind da, um sich zu begeistern. Aber nicht zu ihrem Vergnügen. Sie müssen klatschen, wenn ihnen etwas gefallen hat, damit man das auch hört. Und sie müssen klatschen, wenn ihnen etwas nicht gefallen hat, damit man das nicht hört. Man nennt sie auch Klatschvieh.

Der Mann, der dafür verantwortlich ist, dass alle Plätze im Publikum besetzt sind, heißt Torsten Thelemann. Seine Firma TV Ticket Service ist eine von wenigen, die sich auf dieses Geschäft spezialisiert haben. Die Zahl der Zuschauer, die er jährlich mit 15 festen Mitarbeitern und bis zu hundert Call-Center-Leuten für das deutsche Fernsehen organisiert, kann er nur grob schätzen: Hunderttausend könnten es sein. »Nur ein Fünftel davon kommt freiwillig«, sagt er - und verbessert sich schnell: »Nur ein Fünftel fragt selbst nach Plätzen.« Die anderen müssen mehr oder weniger mühsam akquiriert werden, zur Not: mit Geld gekauft. Seit etwa zwanzig Jahren macht Thelemann den Job, aber er hat immer noch schlaflose Nächte, wenn er mal wieder nicht weiß, wie er die Zuschauerreihen bei den in den nächsten Tagen geplanten Aufzeichnungen füllen soll.

Sein wichtigstes Kapital ist eine Datenbank mit einer halben Million Menschen, die sich irgendwann mal registriert haben und deren Alter und Vorlieben bekannt sind. Sie bekommen regelmäßig freundlich-nervige Anrufe, dass demnächst wieder eine tolle Sendung produziert werde, die sie interessieren könnte, ob sie nicht die Gelegenheit nutzen wollten.

Hinzukommen Schulgruppen, die eine Klassenfahrt in die große Stadt machen und für die »Besuch einer Fernsehshow« theoretisch ein aufregender und praktisch immerhin ein lehrreicher Programmpunkt ist. Notfalls werden auch Menschen spontan in der Fußgängerzone verhaftet, eine ganze Klasse vor dem Dom ist der Jackpot. Doch Thelemann sagt, das passiert nicht mehr, das sei nämlich gar nicht erlaubt.

Und so versuchen Call-Center-Mitarbeiter die Ware zunehmend verzweifelt an den Mann zu bringen. Erst gibt es Rabatt. Später locken Freikarten. Doch deren Empfänger sind chronisch unzuverlässig, weil sie sich nicht verpflichtet fühlen. Jeder, der gebucht hat, erhält kurz vor dem Termin noch einen Kontrollanruf, ob er auch wirklich kommt. »Wir sind keine Vorverkaufsstelle, die die Karten verkauft und der es dann egal ist, ob man überhaupt erscheint«, sagt Thelemann. »Uns ist es nicht egal, ob jemand kommt.« Dreißig Prozent der Buchungen fallen in der Regel wieder raus, die Zuschauer sagen vorher schon ab oder tauchen zur Aufzeichnung nicht auf.

In den Neunzigerjahren explodierte der Bedarf des Fernsehens an Saalpublikum. Tägliche Talkshows wurden industriell am Fließband produziert und brauchten Unmengen an Zuschauermaterial. Die, die damals dabei waren, erzählen noch heute tolle Anekdoten aus der Wild-West-Zeit. Geschichten von Reisebussen mit Publikum für eine Talkshow, das kurzerhand von einer anderen gekapert wurde. Von dem Tag, an dem Ilona Christen Glück hatte, weil bei Jeopardy! nebenan die Spieletechnik versagte und man sich flugs die nicht in Gebrauch befindlichen Zuschauer auslieh; als es dann wieder ging, war das Publikum weg. Von Busfahrern, denen man Geld zusteckte, damit sie behaupteten, das Fahrzeug habe eine Panne und könne nicht sofort wieder in die Stadt zurück, damit die Insassen noch für eine weitere Aufzeichnung bleiben. Von abgeschlossenen Ausgängen.

Ein Fernsehbesuch kann für die Zuschauer schnell mal so lang dauern wie ein Arbeitstag.

Die Zeiten der täglichen Talkshows sind vorbei. Heute ist es nicht mehr so heftig wie damals. Heute ist es dafür anders heftig. Es ist nicht mehr die Masse der Sendungen, es ist ihre Länge. Vor ein paar Jahren haben die Fernsehsender damit begonnen, die Shows auszudehnen. Ging eine große Show früher 90 Minuten, sind drei Stunden Dauer heute ganz normal, Tendenz: abendfüllend bis Mitternacht. Mit Umbaupausen und dem ganzen Davor und Danach dauert ein Fernsehbesuch für die Zuschauer schnell mal so lang wie ein Arbeitstag.

René Travnicek, der beim RTL-Jubiläum das Publikum in Schwung halten muss, beginnt jedes Warm-up mit einem eigenen Rap: »Willkommen beim Fernsehen, die Show geht gleich los. / Nichts ist wie zu Hause, hier ist Fernsehen groß. / Wir geben hier Vollgas, die Show, die wird krass. / Und wenn einer Pipi muss, wird er halt nass.« Das ist ein Witz, den in der ein oder anderen Form alle Warm-upper machen - in Wahrheit ist es oft gar kein Witz. Wenn Frank Plasberg die Aufzeichnung »für eine Pinkelpause« unterbricht, sitzt das Publikum weiter mit zusammengekniffenen Beinen da, während Barbara Schöneberger und Jan Josef Liefers schnell hinter die Bühne eilen.

Es gibt auch Senderchefs, die unter vier Augen zugeben, was die Zuschauer im Studio sind: Dekoration. Und Publikumsbeschaffer Thelemann verspricht, nicht nur die Zuschauer zu organisieren, die sich der Sender wünscht - im passenden Alter, dynamisch gestylt für ProSieben. Er lässt sie im Studio auch nach den Regeln der Farbpsychologie platzieren. Aber anders als die Studiobeleuchtung lassen sich die Zuschauer nicht ganz so einfach an- und ausknipsen, trotz des Einsatzes von Warm-uppern wie Travnicek, und obwohl die Menschen, die zu den Aufzeichnungen kommen, überaus willig sind, das zu tun, was von ihnen erwartet wird.

Im Idealfall bekommen sie dafür etwas geboten. Sie sitzen nicht nur nah bei den Stars. Sie sehen, was dem Fernsehzuschauer verborgen bleibt. Wie sich Thomas Gottschalk beim RTL-Jubiläum hinterher lustig macht über die Formulierung, dass es nach der Werbung mit der »Promi-Polonaise« weitergehe, die er vom Teleprompter ablesen muss. Oder wie er in Anwesenheit von Oliver Geissen dreißig dreißigjährige Frauen fragt, ob eine von ihnen Oliver-Geissen-Fan ist, worauf sich keine meldet. (Im Fernsehen hat RTL das lieber nicht gezeigt.) Die Zuschauer hören, wie Frank Plasberg im ARD-Jahresquiz Barbara Schöneberger wieder und wieder mit »Frau Schöneberger« anspricht, dann neu ansetzt und »Barbara« sagt, was hinterher jemand mühsam zurechtschneiden muss.

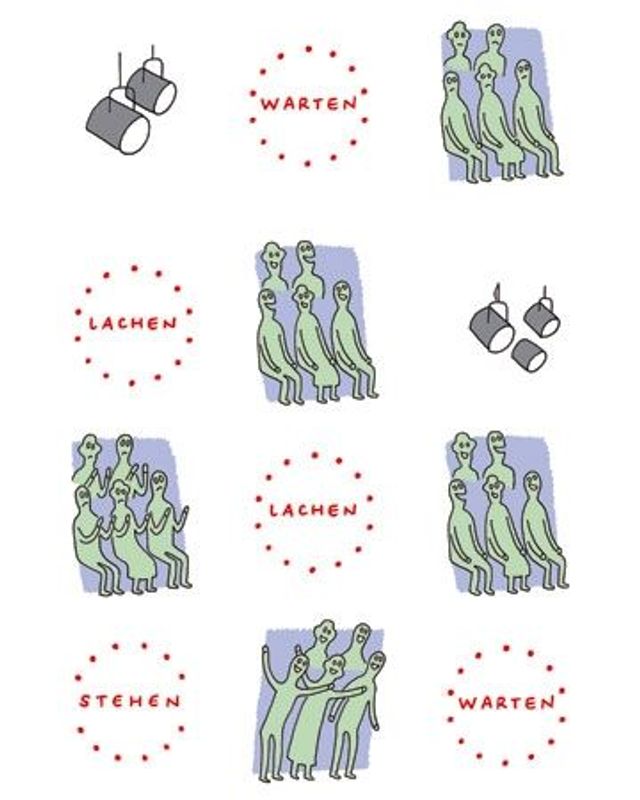

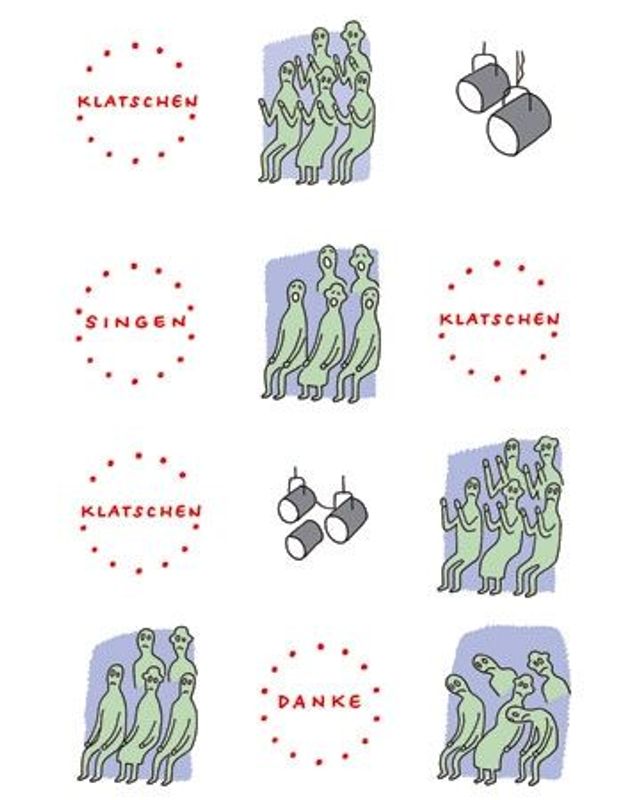

In Berlin-Adlershof wird The Voice of Germany produziert. Die Show gehört, wie Schlag den Raab und Wer wird Millionär?, zu den wenigen, deren Produzenten sich um Publikumsakquise nicht sorgen müssen; hier empfinden die Zuschauer den Besuch tatsächlich als Event, teilweise gibt es sogar lange Wartelisten. Christian Oberfuchshuber macht hier das Warm-up, und das ist ein Spaziergang. Es gibt klare Vorgaben: An vielen Stellen soll stehend durchgeklatscht werden, beim Intro, beim Auftritt des Moderators, bei der Vorstellung der Kandidaten, minutenlange Standing Ovations. Oberfuchshuber sagt: »Man muss es ihnen halt so verkaufen, dass die das mehr oder weniger freiwillig machen.« Die Leute stehen und klatschen, weil sie sich freuen, und irgendwann freuen sie sich auch, weil sie stehen und klatschen. Und das Publikum weiß, was von ihm erwartet wird. »Die Leute haben das oft genug im Fernsehen gesehen und einfach gelernt«, sagt Oberfuchshuber. »Sie wollen zum Gelingen der Sendung beitragen.«

Doch die Mitmachbereitschaft kennt Grenzen. Bei der Sat.1-Geburtstagsshow für Til Schweiger vor wenigen Wochen verweigerte das Publikum im Angesicht dröhnender Langeweile irgendwann die Mitarbeit. Kein Wunder. »Ich kann euch gar nicht sagen, wie schrecklich das war, wie man dort behandelt wurde, absolut schrecklich«, klagte eine Frau hinterher auf Facebook. Eindrucksvoll beschreibt sie, wie sie ohne Jacke endlos in der Kälte warten musste; wie eine einzelne Zuschauerin sich nach vielen Stunden traute zu sagen, dass sie Durst hat; wie ihr die Flucht aus dem Studio nur gelang, weil sie sich einer Gruppe von Mädchen anschloss, von denen eine dem Türsteher sagte, sie habe Fieber.

Bei der RTL-Geburtstagsshow beschließt eine Gruppe, sich das große Finale und damit auch den Stau an der Garderobe zu sparen, und nutzt die letzte Werbepause zur Flucht. So was löst hektische Betriebsamkeit im Studio aus. Leere Reihen gehen gar nicht. Helferinnen weisen die Leute an, die in ihren Reihen sitzen, rüberzurutschen und sich jeweils mittig auf zwei Stühle zu setzen, sodass man die Lücken nicht sieht. Die verbliebenen leeren Plätze füllen sie selbst. Im Fernsehen wird es später fast so aussehen, als gäbe es ganz zum Schluss, zum Gruppenbild mit Thomas Gottschalk und allen Gästen, noch einmal begeisterte Standing Ovations. Das sind aber bloß die Leute, die aufgesprungen sind, um nun endlich das Studio verlassen zu können.

»Manchmal wird es einfach in Kauf genommen, dass die Leute unzufrieden sind oder gehen«, sagt Torsten Thelemann, dem das natürlich seine Publikumsakquise erschwert. »Wir wissen alle, wie Fernsehen funktioniert: Wenn man einmal das volle Bild vom glücklichen Publikum aufgenommen hat, kann es immer wieder eingesetzt werden.« Und wenn die Leute immer weniger werden, werden sie in einen Block gesetzt, der in der wichtigsten Einstellung zu sehen ist. Der Rest wird reingeschnitten.

Insgesamt, sagt Thelemann, sei es aber besser geworden. Redaktion und Produktion interessierten sich mehr für das Publikum. Heutzutage habe die menschliche Kulisse mindestens die »Wertigkeit« der Ausstattung des Studios. Dafür kriegen sie immerhin ab und zu Süßigkeiten. Und wer mehrere Stunden lang, eingeklemmt in viel zu engen Sitzreihen, einer Rohversion deutschen Fernsehens ausgesetzt ist, ohne Möglichkeit, umzuschalten oder mal rauszugehen, dem erscheint die Aussicht auf ein paar Gummibärchen, die der Warm-upper in die Menge wirft, wie eine Verheißung, um die es sich zu kämpfen lohnt. René Travnicek freut sich immer, wie sehr das die Leute beleben kann. Kurzfristig.

Und wenn die Produktion mal wieder völlig aus dem Ruder läuft, bieten die Macher den Zuschauern auch schon mal 20 Euro, damit sie nicht gehen. Wer bei solchen Aufzeichnungen dabei ist, hat zumindest eine Erfahrung, die er sein Leben lang nicht vergisst.

René Travnicek erinnert sich an Sendungen, die unter der Woche morgens bis um halb drei gingen. »Irgendwann ist ein Großteil gegangen, weil die arbeiten mussten am nächsten Tag. Die verbliebenen hundert Leute wurden dann zu einer kleinen, eingeschworenen Gemeinde, man leidet mit denen, die leiden mit einem. Am Ende hatten alle einen Riesenspaß. Es entstand eine Art Stockholm-Syndrom.« Auch ein Begriff, mit dem sich das Verhältnis der Zuschauer zum deutschen Fernsehen vielleicht erklären ließe.

Einmal im Jahr immerhin kann sich die Branche in ihre Dekoration hineinversetzen: Bei der Verleihung des Deutschen Fernsehpreises sitzen Macher und Verantwortliche selbst stundenlang im Publikum. Hinterher herrscht dann großes Wehklagen, wie lang sich das hingezogen habe, wie unbequem es gewesen, wie groß das Bedürfnis geworden sei, einfach mal hinauszugehen.

Der Preis steht gerade auf der Kippe, aber eigentlich müsste er allein dafür erhalten bleiben: dass die Fernsehleute wenigstens einmal im Jahr erleben, was sie ihrem Live-Publikum dauernd zumuten.

Illustration: Philippe Petit-Roulet