SZ-Magazin: In einer Episode der Zeichentrickserie Die Simpsons erhält ein weltberühmter Architekt namens Frank Gehry einen Brief mit dem Angebot, eine dreißig Millionen Dollar teure Konzerthalle zu entwerfen. Der Meister knüllt das Schreiben zu einer Kugel, wirft sie zu Boden – und fertig ist der neueste Gehry.

Frank Gehry: Ich wollte, ich könnte so arbeiten. Dann würde ich öfter zum Segeln kommen.

Ihr bekanntester Bau ist die 1997 eröffnete Guggenheim-Dependance in Bilbao. Welches Briefing bekamen Sie für das 140 Millionen Euro teure Projekt?

Es gab ein Treffen mit drei spanischen Ministern und dem Bürgermeister von Bilbao. Da hieß es: »Bauen Sie uns so etwas wie die Oper in Sydney!«

Zu Ihren derzeitigen Auftraggebern gehört der Franzose Bernard Arnault. Er ist der Chef des Luxuskonzerns LVMH und steht mit einem geschätzten Vermögen von 23 Milliarden Euro auf Platz zehn der Forbes-Liste der reichsten Menschen der Welt. Hat er Ihnen gesagt: »Bauen Sie mir so etwas wie das Guggenheim-Museum in Bilbao«?

Nein, so funktioniert Arnault nicht. Er gehört zu der Sorte Bauherren, die präzise Vorstellungen vom Ergebnis hat. Als er mich vor 13 Jahren in New York zum Lunch treffen wollte, hieß es, er wolle von mir ein Museum für moderne Kunst, das perfekt mit der Umgebung harmoniert. Als wir uns den Bauplatz in Paris gemeinsam anschauten, stiegen mir Tränen in die Augen. Das einen Hektar große Grundstück liegt neben einem 1860 entstandenen Vergnügungspark für Kinder im Bois de Boulogne. Marcel Proust ging dort spazieren, und der gehört zu meinen Lieblingsautoren.

Das »Fondation Louis Vuitton« genannte Museum wird am 27. Oktober eröffnet, anschließend spielt Kraftwerk dort acht Konzerte. Wissen Sie, was an den Wänden hängen wird?

Nicht genau, denn Arnault gibt nicht bekannt, was zu seiner Sammlung gehört und welcher Teil davon ausgestellt wird. Ich kenne aber Künstler, die ihm Arbeiten verkauft haben. Darunter sind Jeff Koons, Chris Burden und Richard Prince.

Die Fondation Louis Vuitton

Sie hatten mit Egobomben wie Donald Trump und dem Facebook-Chef Mark Zuckerberg zu tun. Wie schneidet Arnault im Vergleich ab?

Erst mal etwas zu Donald Trump: Ich mag diesen Mann nicht und habe ihn siebenmal abgewiesen – siebenmal hintereinander! Nie für ihn gearbeitet zu haben macht mich bis heute stolz, denn er will keine Dialogpartner, sondern Befehlsempfänger, die vor ihm strammstehen. Arnault hat zwei Seiten. Es gibt den beinharten Geschäftsmann, und es gibt den Schöngeist, der Klavier spielt und mit einer Konzertpianistin verheiratet ist. Mir gegenüber ist er nie respektlos aufgetreten – auch nicht in Phasen, in denen er meine Modelle nicht mochte.

Laut Vanity Fair hat Ihr Museum 143 Millionen Euro gekostet. Korrekt?

Keine Ahnung, ob diese Summe stimmt. Geld war kein Thema. Ich habe von Arnault nie gehört, etwas sei zu teuer. Es ging ihm immer darum, das zu bekommen, was er sich vorstellte.

Ihre Biografin Barbara Isenberg schreibt, die Grundidee für den Bau sei Ihnen eingefallen, als Sie 45 Minuten lang in einem Magnetresonanztomografen lagen, weil Ihr Gehirn untersucht werden sollte.

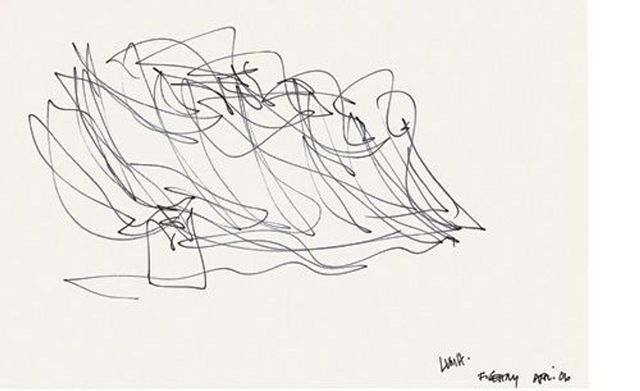

Vielleicht sollte ich mein Gehirn nochmals untersuchen lassen, denn ich weiß nicht mehr, ob es so war. Ich trage immer ein kleines Skizzenbuch mit mir herum, in das ich Entwürfe kritzle, die mir auf Spaziergängen, im Flugzeug oder beim Telefonieren einfallen. Pro Zeichnung brauche ich nicht länger als 15 Sekunden, aber meine Hand weiß aus Vorgesprächen eine Menge über den Bauplatz, das Budget und die Wünsche des Bauherrn. Ich zeichne also keine Ego-Trips. Nach dreißig, vierzig Skizzen kommt irgendwann die Zündsekunde. Die Götter lächeln auf mich herab und sagen: »Diese Skizze ist es!« Dann baue ich Dutzende von Mo-dellen aus Holzklötzchen, Karton, zerknülltem Packpapier und Klebestreifen. Weist eines der Modelle in die richtige Richtung, lasse ich es von Computern in dreidimensionale Baupläne umsetzen.

Was machen Sie, wenn Ihnen mal nichts einfällt?

Griesgrämig meinen Schreibtisch aufräumen. Oder in Museen und Konzerte gehen. Das zieht bei mir den Korken aus der Flasche. Die mieseste Idee ist, in meiner Bibliothek in Architekturbüchern herumzublättern. Dabei stellen Sie nur fest, dass alles schon mal gebaut worden ist.

Einige Kritiker werfen Ihnen vor, der spektakuläre Stil Ihrer Museumsbauten degradiere die ausgestellte Kunst zur Nebensache.

Als die Guggenheim-Dependance in Bilbao fertig war, haben einige Museumsdirektoren das Gleiche verlauten lassen. Die Folge war, dass Renzo Piano seither 24 Aufträge für neue Museen bekommen hat und ich nur zwei. Es ist seit vielen Jahren ein Dogma, dass Ausstellungsräume weiße Kästen zu sein haben, um der Kunst nicht in die Quere zu kommen. Es ist aber ein Irrtum zu glauben, es könnte eine neutrale Umgebung geben. Mich erinnern diese weißen Kästen an Menschen, die dauernd duschen müssen, weil sie einen Waschzwang haben. Welchen Sinn soll es haben, die Werke der Arte Povera in sterilen, aseptischen Räumen ohne Menschlichkeit zu zeigen? Das sieht fürchterlich aus! Mein guter Freund Claes Oldenburg bevorzugt graue Wände. Es gibt also kein Gesetz, wie Galerieräume auszusehen haben. Künstler wie van Gogh oder Rodin hätten sich sehr gewundert, wenn man ihre Bilder in Räumen gezeigt hätte, die die Anmutung von Kühlschränken haben.

Sie sind 85 Jahre alt. Arbeiten Sie noch viel?

Ich arbeite montags bis samstags von acht bis sechs. Das ist mein Leben. Sonntags gehe ich segeln. Das bringt mich runter.

Wir führen dieses Gespräch in Ihrem Büro in Los Angeles, einem Glaskasten, aus dem man auf eine fußballfeldgroße Betonhalle schaut, in der Hunderte Architekturmodelle stehen. Wie viele Mitarbeiter beschäftigen Sie?

Ich glaube, es sind 125.

An wie vielen Projekten arbeiten Sie gleichzeitig?

Das habe ich gestern mal ausgerechnet. Sieben Großprojekte sind in der Entwurfphase, zehn werden zurzeit gebaut. Für mich ist es am besten, an vier bis fünf Projekten gleichzeitig zu arbeiten. Sind es nur zwei, drehe ich durch, weil ich befürchte, dass gleich das Telefon klingelt und jemand sagt: »Wir müssen drei Monate die Arbeit einstellen, weil wir auf eine Genehmigung warten.«

Multitasking sei auf Dauer unproduktiv, heißt es.

Den ganzen Tag nur an einem Projekt zu arbeiten würde mich langweilen. Ich blühe auf, wenn ich wie ein Schachspieler denke, der auf fünf Brettern gleichzeitig Partien spielt. Eine Idee für ein Projekt in Berlin stimuliert einen Einfall für ein Projekt in Abu Dhabi und umgekehrt. Das ist wie beim Billard, wenn eine Kugel drei, vier andere bewegt.

Wie oft besuchen Sie Ihre Bauten, nachdem sie fertiggestellt sind?

Sehr, sehr selten, denn mir fällt sofort auf, was ohne meine Zustimmung verändert worden ist. Ich poche dann darauf, dass dieser Unsinn zurückgenommen wird, und das treibt die Leute in den Wahnsinn. Eine Ausnahme ist die Walt Disney Concert Hall in Los Angeles. Die besuche ich zweimal im Monat, weil ich klassische Konzerte liebe. Zu meinem letzten Geburtstag hatte meine Familie die Idee, dass wir in aller Stille nach Bilbao reisen, um dort mit ein paar baskischen Freunden ein wenig zu feiern. Ich war dumm genug zu glauben, dass unser Vorhaben gelingen könnte. Als wir ankamen, erwartete uns ein gesetztes Dinner mit 250 Gästen, und Daniel Barenboim spielte am Piano. Es wurde sogar eine Brücke nach mir benannt.

Frank Gehry hat eine Aversion gegen gerade Linien,

wie man auch dieser Skizze der Fondation Louis Vuitton gleich ansieht.

Die vom Basler Architekturbüro Herzog & de Meuron konzipierte Elbphilharmonie in Hamburg sollte den Steuerzahler 114 Millionen Euro kosten. Die jüngsten Schätzungen belaufen sich auf 789 Millionen Euro. Was denken Sie, wenn Sie solche aberwitzigen Zahlen hören?

Zuerst mal denke ich daran, dass mir der Job angeboten wurde, die Elbphilharmonie zu entwerfen. Zur Jury, die den Architekten auswählen sollte, gehörte Ernest Fleischmann. Er war dreißig Jahre lang Direktor der Los Angeles Philharmonic und wurde von der Stadt Hamburg als Berater engagiert. Fleischmann sagte mir, die Jury wolle mich zum Architekten des Projektes machen, und mein Budget belaufe sich auf rund 110 Millionen Euro. Daraufhin ließ ich mir den Kaispeicher zeigen, auf den die Konzerthalle draufgesetzt werden sollte. Es war auf einen Blick zu erkennen, dass die Höhe des Budgets ein schlechter Witz war. Ich sagte zu Fleischmann: »Sorry, aber das Ding wird 550 Millionen Euro kosten – mit Glück.« Er wurde wütend und schrie mich an, mit dieser Kostenschätzung sei ich offensichtlich der falsche Mann für diesen Job. Damit hatte er recht, denn ich habe mir den Ruf erworben, Budgets eisern einzuhalten.

Auch bei Problemfällen wie der Walt Disney Concert Hall, deren Fertigstellung sich wegen Finanzierungsproblemen und zahlloser Streitereien über 15 Jahre hinzog?

Ja. Das Budget belief sich auf 207 Millionen Dollar. Der fertige Bau hat 215 Millionen gekostet – und nirgendwo leckt es durch.

»Ich möchte kein Betrüger sein, denn ich ahne, dass ich beim zehnten empörten Kunden Selbstmord begehen würde.«

Was machen Sie anders als Ihre Kollegen?

Ich bin Realist. Deshalb habe ich 2002 die Firma Gehry Technologies gegründet. Wir haben eine Computersoftware entwickelt, die jede Planungsänderung sofort in Geld umrechnet. Architektur war für mich von Anfang an ein Dienstleistungsgeschäft, und von diesem Metier müssen Sie etwas verstehen. Man steht vor einem leeren Rahmen und hofft auf eine Intuition, wie man ihn mit Schönheit, wahrem Gefühl und einer individuellen Handschrift füllen kann. Der Augenblick der Wahrheit kommt, wenn Sie dem Bauherrn sagen müssen, ob das Objekt mehr Geld verschlingen wird, als veranschlagt war. Ich möchte kein Betrüger sein, denn ich ahne, dass ich beim zehnten empörten Kunden Selbstmord begehen würde. Es macht das Leben sehr viel angenehmer, wenn der Kunde nach getanem Job noch mit einem redet.

Was hat bei der Disney Concert Hall die jahrelangen Verzögerungen verursacht?

Das gleiche Phänomen wie bei meinen Bauten in Berlin: Es gab ein paar Verantwortliche, die glaubten, alles besser zu wissen, es aber nicht taten. Beim Bau der Disney Concert Hall habe ich diesen Leuten zig Briefe geschrieben, in denen ich gefleht und gebettelt habe. Aber niemand hörte mir zu, weil ich als der spinnerte Architekt galt, der mit dem Kopf in den Wolken lebt. Ihr Weghören ließ diese Leute sechzig Millionen Dollar verlieren. Aber statt das zuzugeben machten sie mich die folgenden zwölf Jahre zum Sündenbock. Ich bin deswegen fast aus Los Angeles weggezogen.

Wie kam es, dass man Sie am Ende mit Ehrungen überhäufte?

Die Verantwortlichen heuerten einen externen Prüfer an, von dem sie erwarteten, dass er mich zum Schuldigen erklärt. Das Erschießungskommando stellte sich schon in Formation auf. Ich erinnere mich sehr genau an diesen Prüfer: Er war Vizechef des größten amerikanischen Baukonzerns und ein Schrank von Mann. Er rief mein Büro an und sagte, er müsse mich dringend treffen. Als wir uns die Hände schüttelten, schaute er mir in die Augen und sagte: »Mister Gehry, you’ve been fucked!« Sein Abschlussbericht ergab, dass mich keine Schuld traf, und so durfte ich weitermachen.

Ihre internationale Karriere begann mit dem 1989 fertiggestellten Vitra Design Museum in Weil am Rhein. Da waren Sie bereits sechzig Jahre alt.

Schauen Sie sich die Biografien von Mies van der Rohe, Louis Kahn oder Le Corbusier an: Architekten werden erst ab fünfzig oder sechzig richtig gut, weil sie in einem Erfahrungsberuf arbeiten und viele Jahre brauchen, um eine einzigartige Sprache zu entwickeln. Hinzu kommt, dass es immer länger dauert, etwas zu bauen. Wenn ich heute einen Auftrag annehme, weiß ich, dass ich das fertige Gebäude nicht vor 2021 sehen werde. Für einen 85-Jährigen wie mich ist das keine angenehme Entwicklung.

Ihr weltberühmter Kollege Rem Koolhaas klagt, er könne es sich nicht leisten, sich selbst ein Haus zu bauen. Seine Begründung: »Als Architekt wird man nicht reich. Norman Foster vielleicht und Frank Gehry, aber nicht ich.«

Der gute Rem, immer für einen Spruch gut. Kennt er meinen Kontostand? Ich bin nicht arm. Den Grund dafür habe ich bereits genannt: Ich betreibe ein Business, kein L’art pour l’art. Ich habe aber niemals der Versuchung nachgegeben, Praktikanten ohne Bezahlung für mich arbeiten zu lassen, denn das wäre gefährlich. Europäische Architekten erliegen dieser Versuchung, weil sie ihre Aufträge oft nur durch Wettbewerbe bekommen. Da die Teilnahme an Wettbewerben nicht entlohnt wird, beschäftigen sie Sklavenarbeiter, und das ist ein wackliges Fundament für ein Geschäft. Nur wer seine Leute anständig bezahlt, schafft eine solide Unternehmenskultur. Ich selbst habe erst mit Anfang sechzig ein Einkommen gehabt, das im rechten Verhältnis dazu stand, wer und was ich war.

Haben Sie in frühen Jahren gratis arbeiten müssen?

Ich habe mich 1954 als junger Familienvater bei Richard Neutra beworben, der damals Mietshäuser für Menschen mit wenig Geld entwarf. Ich war ein idealistischer Sozialist, deshalb begeisterte mich dieses Projekt. Neutra fand meine Zeichnungen großartig und sagte, ich könne Montag bei ihm anfangen. Ich fragte ihn, ob wir nicht vorher über Geld sprechen sollten. Er sagte: »Das ist nicht nötig. Montag wird Ihnen meine Assistentin sagen, was Sie zahlen müssen, um bei mir arbeiten zu dürfen.« Ich bin aufgestanden und habe nie wieder einen Fuß in sein Büro gesetzt.

An die Aufträge für das Guggenheim-Museum in Bilbao und die Disney Concert Hall sind Sie durch Wettbewerbe gekommen. Nehmen Sie noch an diesem Sport teil?

Nein, ich arbeite nicht mehr ohne Bezahlung. Außerdem haben Wettbewerbe einen gravierenden Nachteil: Als Sieger haben Sie es hinterher mit Jury-Mitgliedern zu tun, die für einen anderen Architekten gestimmt haben, und das ist für die Zusammenarbeit nicht förderlich. Wenn ich heute meine Auftraggeber treffe, weiß ich, dass sie niemand anderen wollten als mich.

Ihr großes Vorbild Frank Lloyd Wright war ein Gigant der Geltungssucht. Bei Gericht als Zeuge vorgeladen, stellte er sich als den größten lebenden Architekten vor. Auf die Frage des Richters, was ihn zu dieser Behauptung veranlasse, erwiderte Wright, er stehe immerhin unter Eid. Haben Sie ihn kennengelernt?

Beinahe. Ich habe seine Arbeit immer wieder studiert, weil er zu den wichtigsten Architekten gehört, die die Welt jemals gesehen hat. Mit dem Menschen Wright hatte ich aber immer meine Probleme. Als sozialistisch gesinnter Student fand ich seine öffentlichen Äußerungen ziemlich faschistisch, und seine unfassbare Egomanie und Arroganz stießen mich ab. Als er an der University of Southern California einen Vortrag hielt, bin ich demonstrativ weggeblieben. Nach meinem Armeedienst bin ich mit Frau und Kindern in unserem Volkswagen nach Scottsdale gefahren, um mir Wrights Wohnhaus Taliesin West anzuschauen. Die Flagge war gehisst, was bedeutete, dass Wright zugegen war. An der Auffahrt stand ein Kontrolleur, der uns mit den Worten begrüßte: »Pro Person ein Dollar Eintritt.« Vergiss es, dachte ich. Wir drehten um und fuhren zurück.

Sydney Pollack hat 2005 einen Porträtfilm über Sie veröffentlicht. Darin sagt Ihr Psychoanalytiker, Ihnen fehle es an Selbstvertrauen.

Das stimmt wohl. Ich muss bei jedem neuen Projekt wieder mühsam lernen, der Intuition meines inneren Kindes zu vertrauen. Ist der Bau abgeschlossen, möchte ich mir am liebsten die Bettdecke über den Kopf ziehen. Als Bilbao fertig war, dachte ich: Oh mein Gott, was habe ich den Leuten bloß angetan! Aber diese Verunsicherung ist gesund. Meine Selbstzweifel verhindern, dass ich zu sehr von mir eingenommen bin und immer das Gleiche baue. Mein Vater hielt mich für einen verzagten Träumer, aus dem wohl nie etwas werden würde. Inzwischen weiß ich, dass diese Eigenschaft mein wertvollstes Kapital ist.

Was wird aus Ihren 125 Angestellten, wenn es Sie nicht mehr gibt?

Mein Sohn Sam arbeitet für mich. Ich halte ihn für ein großes Talent. Neben ihm gibt es noch fünf oder sechs andere, die ich für gut genug halte, eines Tages ihr eigenes Ding zu machen.

Angenommen, Sie haben noch 24 Stunden zu leben. In welchem Ihrer Bauten verbringen Sie die?

In meinem Haus in Santa Monica, das ich 1977 für 160 000 Dollar gekauft und jahrelang immer wieder umgebaut habe. Dieses Haus war mein Ideenlabor und mein Manifest. Hätte ich in den vergangenen 35 Jahren an die zahllosen Besucher Popcorn verkauft, wäre ein Vermögen zusammengekommen.

Stimmt es, dass Sie umziehen wollen?

Sam baut mir gerade ein Haus nach seinen Entwürfen, ebenfalls in Santa Monica. Nächstes Jahr wird es bezugsfertig. Ich bin mir aber gar nicht so sicher, ob ich in dieses Haus einziehen möchte.

Sohn baut Alterswohnsitz für seinen berühmten Architektenvater: Das klingt nach ödipalem Knatsch.

Ja, der arme Junge. Aber er macht seine Sache gut. Es gibt da einige Dinge, die ich nicht mag, aber die sage ich ihm nicht. Man muss Menschen Fehler machen lassen, denn andernfalls bleiben sie ihr Leben lang von einem abhängig. Sam ist keine Primadonna und kann sich gut in Auftraggeber hineindenken. Er baut gerade ein Haus für John Baldessari, und der hat offensichtlich einen Narren an ihm gefressen.

Die Architekturwelt sieht Sie als Künstler. Sie auch?

Irgendjemand hat mal gesagt: Was ein Klo hat, kann keine Kunst sein. Da meine Bauten Klos haben, bevorzuge ich für mich die Bezeichnung Architekt.

-

Frank Gehry

Der Vater verkaufte Glücksspielautomaten und fuhr Yankee Doodle Root Beer aus. Frank Gehry, 1929 in Toronto geboren, konnte dank des Sekretärinnengehalts seiner Frau Architektur studieren, 1962 gründete er sein eigenes Büro. Acht Jahre zuvor hatte er seinen Nachnamen Goldberg in Gehry ändern lassen, weil er antisemitische Vorbehalte fürchtete. Mehr als dreißig seiner Vorfahren waren im Holocaust ermordet worden. Sein Baustil, sagt Gehry, verdanke sich seiner Freundschaft zu Künstlern wie Donald Judd, Ed Ruscha, Richard Serra und Claes Oldenburg.

Fondation Louis Vuitton

Geschätzte Baukosten von 143 Millionen Euro, 12 000 Quadratmeter mit elf Ausstellungsräumen für moderne Kunst und Design, dazu ein Auditorium mit 350 Sitzplätzen für Konzerte und Vorträge: Das ist die Fondation Louis Vuitton. Der Blickfang des 48 Meter hohen Gehry-Baus im Pariser Bois de Boulogne sind Wasserkaskaden und zwölf gläserne Segel, in denen sich die Umgebung spiegelt. Der vom Milliardär Bernard Arnault finanzierte Bau wird im Jahr 2062 in den Besitz der Stadt übergehen. Die Eröffnung ist für den 27. Oktober geplant, der Eintritt kostet 14 Euro.

(Fotos: Todd Eberle, 2014/ Fondation Louis Vuitton; Iwan Baan, 2014/ Fondation Louis Vuitton)