"Theater des Absurden" - zur Fotoserie von Roger Ballen geht es hier.

Erst erschrickt man ein bisschen, wenn man sich diese Bilder anschaut, dann stellt man sich Fragen und findet keine Antworten. Wahrscheinlich gibt es auch keine, zumindest keine endgültigen, aber es gibt Hinweise, Botschaften, versteckte Schlüssel; man stößt darauf, wenn man Roger Ballen in Johannesburg besucht und mitfährt, wenn er die Menschen trifft, die er seit dreißig Jahren immer wieder fotografiert. Es sind Menschen, die an den Rändern der Stadt in Bretter- und Wellblechbaracken leben, umschwirrt von Fliegen, neben Hunden und Katzen mit entzündeten Augen. Es sind weiße Menschen mit abstehenden Ohren und irrem Blick, manche haben verfaulte Zähne, manche überhaupt keine. »Es ist gut, wenn Sie das alles sehen, bevor wir uns unterhalten«, sagt er.

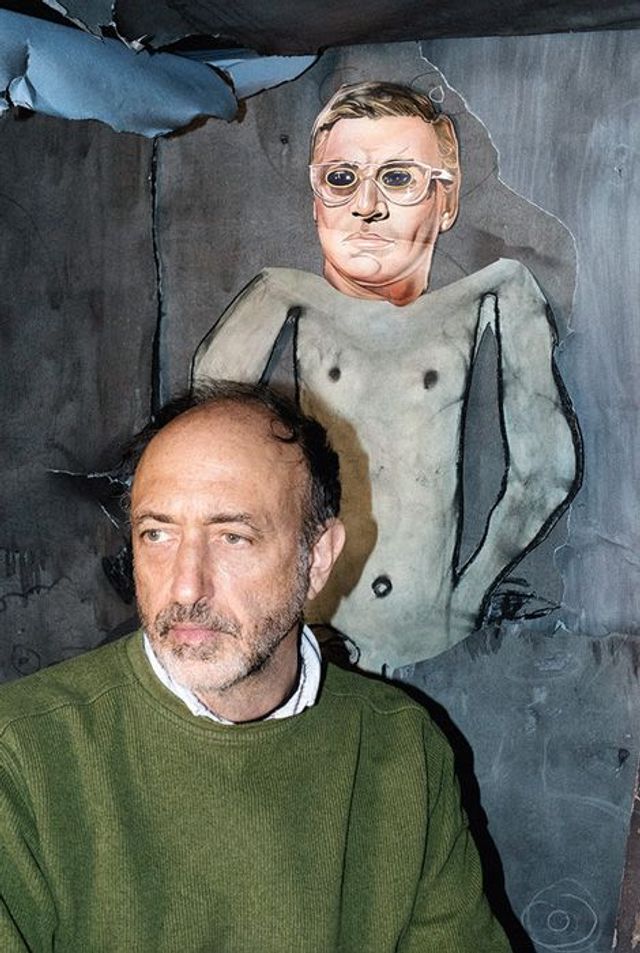

Roger Ballens Atelier befindet sich in einer Art florentinischem Palast im Stadtteil Parktown, einer wohlhabenden Gegend, die um diese Jahreszeit im Oktober fast überquillt vor violett blühenden Jacaranda-Bäumen. In Südafrika werden jedes Jahr rund 16 000 Menschen ermordet, in Parktown hört man nur davon. Ballen ist müde, er ist heute früh aus New York zurückgekommen, wo sein Vater vor ein paar Tagen im Alter von 97 Jahren gestorben ist. Das Atelier ist groß und düster, eine Mischung aus Büro und Voodoo-Höhle. Das Sonnenlicht bricht in dünnen Streifen durch die heruntergelassenen Rollos, im Dämmerlicht zeichnen sich Fotobände und riesige Drucker ab, dazwischen ausgestopfte Paviane, afrikanische Masken, Puppen, groß wie Kleinkinder, mit weißen Gesichtern, schiefen Mündern und herausgerissenen Gliedmaßen. Ein Ort wie ein psychoanalytisches Labor, aus jeder Ecke starrt bedeutungsvoll eine Fratze, wie aus der Vergangenheit oder einem fiebrigen Traum. In einem Käfig rennt eine Ratte hin und her, sie heißt Pepper, im Zimmer daneben gurrt eine Taube, sie heißt Salt. »Wir sollten nach Pretoria fahren«, sagt Ballen, »ich möchte Ihnen Stan zeigen. Das Interview machen wir morgen.«

In Pretoria, der Hauptstadt Südafrikas, sechzig Kilometer nördlich von Johannesburg, ist es zwei, drei Grad heißer, auch ruhiger, weniger geschäftig. Auf einmal steht am Straßenrand eine Gestalt und winkt. Ein seltsam aussehender Mann, irgendwie schief, verschoben, wie ein kubistisches Gemälde. »Hi, Roger«, sagt er immer wieder. Er hat einen immensen Kopf und einen verkrüppelten Arm, sein rechtes Bein ist kürzer als das linke. Er trägt eine kurze Sporthose; es sind dreißig Grad, aber seine Kniestrümpfe hat er bis ganz nach oben gezogen. Unmöglich, sein Alter zu schätzen. Er könnte 39 sein, aber auch 64.

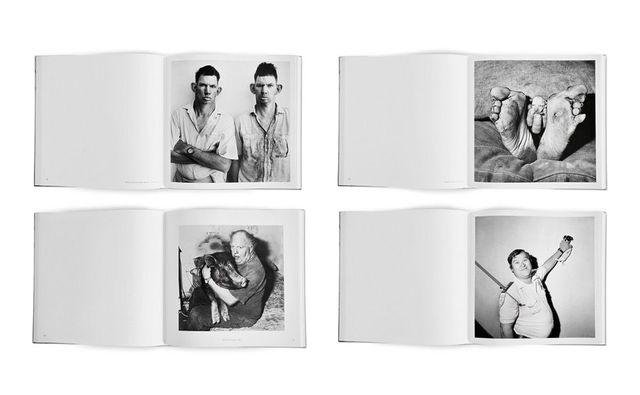

Ballen fotografiert Stan seit vielen Jahren. Es gibt zwei richtig berühmte Bilder von ihm, aufgenommen in den Neunzigerjahren in einer verfallenen Schule. Auch heute macht Ballen dort ein paar Aufnahmen, der Komplex steht immer noch, genauso beschädigt und verwahrlost, voller Scherben und Dreck. Für seine Serien Dorps (1986) und Platteland (1994) hat Ballen den Menschen direkt ins Gesicht fotografiert, inzwischen komponiert er gespenstische Stillleben, indem er Orte des Verfalls zu surrealen Seelenlandschaften arrangiert. Von den Menschen sieht man meistens nur Teile, oft sind sie versteckt, maskiert, unnatürlich verrenkt. Ein Kritiker hat mal geschrieben: »Ballen wühlt im schwer zugänglichen Untergrund, wo nur sieht, wer tief in sich hineinhorcht.«

Ballen fotografiert Stan ohne T-Shirt, mit angespannten Muskeln, mal grimassierend, mal abwesend, ungeduldig. Er lässt ihn machen, als wäre es ein Spiel. Mal bittet er ihn, die Wand hinter sich mit einem Stück verkohltem Holz zu bemalen, dann wieder zeichnet er selbst, Gesichter, Geister, dämonenartige Gestalten. Nach zwei Stunden findet Stan, dass er jetzt eine Belohnung verdient hat. Also kauft ihm Ballen im Supermarkt Brot, Bananen, Tee, Käse und Kaffee und fährt ihn dann nach Hause, in eine Art größere Hundehütte, zwei mal drei Meter groß, dunkel und beklemmend. Auf dem Boden liegt eine schmutzige Schaumstoffmatratze, überall krabbeln Ameisen, davor surrt ein kleiner Kühlschrank, leer – bis auf ein paar Plastikflaschen mit abgekochtem Leitungswasser. »Räum die Sachen gleich ein, damit sie nicht schlecht werden«, sagt Ballen und steckt ihm zum Abschied 100 Rand zu, sieben Euro.

Eine Stunde später – Ballen ist auf der Autobahn Richtung Johannesburg – klingelt das Handy. Es ist Stan. Ob Ballen ihm beim nächsten Mal Kakerlakengift mitbringen könne? »Kakerlakengift?«, sagt Ballen. »Kein Problem, Stan.«

SZ-Magazin Sie arbeiten seit Jahrzehnten mit ausgestoßenen, deformierten und lädierten Menschen, die am Rand der Gesellschaft existieren. Was fasziniert Sie an diesen Menschen?

Roger Ballen Für mich spiegelt sich in ihnen die conditio humana, die Natur der menschlichen Existenz. Sie haben gesehen, wie Stan lebt. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber manchmal erinnert er mich an einen Buddhisten, der das Nirwana erreicht hat, weil es für ihn keinen Grund gibt, sich anzustrengen. Wenn ich ihn frage, was er heute gemacht hat, sagt er: nichts. Wenn ich ihn frage, was es Neues gibt, sagt er: nichts. Es ist egal, was er tut oder sagt. Er kann nicht gewinnen. Er hat eine Ebene der Wahrhaftigkeit erlangt, die für die meisten Menschen unerreichbar ist.

Das klingt, als würden Sie ihn romantisieren.

Keine Sorge, ich weiß, dass Stan vor allem leidet. Er ist arm und einsam, er hat Hunger, wird ausgelacht und hat kein Selbstwertgefühl. Ich kenne ihn seit zwanzig Jahren, wir telefonieren alle paar Tage, er schreibt mir laufend SMS.

Trotzdem wird er in Ihren Fotografien poetisiert.

Sie dürfen nie vergessen: Fotografie arbeitet nicht mit dem Bewusstsein der Menschen, sondern mit ihren Formen, ihrer physischen Präsenz. Das Foto ist eine Abstraktion der Wirklichkeit, die man nicht mit der Realität verwechseln sollte. In meinen Bildern erfüllt Stan eine symbolische Funktion. Deswegen bringt es nichts, meine Bilder moralisch oder emotional zu bewerten. Sie sind keine Kommentare auf Stans wirkliches Leben.

Hat Ihre Arbeit Ihre Empathie für die Menschen gesteigert?

Wenn ich Empathie für sieben Milliarden Menschen empfände, wäre das sehr verwirrend, genauso gut könnte ich Empathie für den Aktienmarkt empfinden. Umso mehr kümmere ich mich um die Menschen, mit denen ich arbeite. Für sie bin ich Fotograf – aber auch Sozialarbeiter, Therapeut, Anwalt und Priester.

Ein Kritiker hat mal geschrieben: »So wie Ballen fotografiert, träumen wir in den verstörendsten Nächten.«

Vielleicht ist das so.

Aber warum sind es immer Albträume?

Weil manchmal der Albtraum genau das ist, was wir brauchen. Er konfrontiert uns mit der Wahrheit, er spielt kein Spiel mit uns, sondern teilt uns eine Botschaft mit, die bedeutsam sein kann. Schon möglich, dass wir diese Botschaft nicht immer gut finden, aber sie kann von großer Wichtigkeit sein.

Man merkt, dass Sie Psychologie studiert haben.

Nicht nur das, ich habe damals alles aufgesogen, was in mir in die Finger kam, Soziologie, Literatur, Philosophie. Später habe ich meinen Doktor in Geologie gemacht. Die anderen haben Gras geraucht und Rockmusik gehört, ich habe Nietzsche, Schopenhauer, Jung, Freud und Beckett gelesen.

Samuel Beckett hat geschrieben: »Nichts ist komischer als das Unglück.« Stimmen Sie zu?

Und Nietzsche hat geschrieben: »Der Mensch allein lacht, weil er so tief leidet, dass er das Lachen erfinden musste.«

Haben Sie schon mal Motive geträumt, die Sie anschließend fotografiert haben?

Ich träume seit 64 Jahren, aber wenn ich ein Bild machen will, hat mir ein Traum noch nie geholfen. Ein Maler kann malen, was er will, ich bin abhängig von der Realität, dem Licht, dem Raum, den Menschen. Meine Bildern erwachsen aus den Orten, an denen ich sie mache. Das geht nicht in einem Studio in New York mit einem Model, dem ich Sachen vom Flohmarkt anziehe.

»Ein Foto besteht aus Tausenden von Entscheidungen, die man teils bewusst, teils unbewusst getroffen hat.«

Roger Ballen wurde 1950 in New York geboren, studierte Psychologie und Geologie und lebt seit den Siebzigerjahren in Südafrika. International bekannt wurde er mit seinen beiden Fotobänden »Dorps« (1986) und »Platteland« (1994), in denen er abgelegene südafrikanische Dörfer und ihre verwahrlosten weißen Bewohner dokumentierte. Inzwischen arrangiert Ballen eher surreale Stillleben, vornehmlich an verbotenen, geheimnisvollen oder beschädigten Orten. Die Fotos dieser Edition 46 sind bis zum 8. Februar 2015 in der Villa Stuck in München zu sehen. Arbeiten aus der Serie »Asylum of the Birds« sind bis zum 10. Januar 2015 in der Galerie Karsten Greve in Paris ausgestellt.

Sie haben gestern ein paar Aufnahmen von Stan gemacht. Sind sie gut geworden?

Nein. Ich habe den richtigen Einstieg nicht gefunden. Manchmal dauert das nur ein paar Minuten, dann wieder Tage, gestern hat es gar nicht funktioniert. Wissen Sie, kein Bild beginnt gleich, kein Bild endet gleich. Jedes gelungene Foto ist einzigartig, genau wie jeder Mensch, jeder Vogel, jedes Blatt einzigartig ist. Sobald sich ein Foto wiederholen lässt wie ein Theaterstück, enthält es keine Wahrheit und wird keine Wirkung auf den Betrachter haben. Stellen Sie sich ein Gemälde vor. Es besteht aus Tausenden von Pinselstrichen. Ein Foto besteht aus Tausenden von Entscheidungen, die man teils bewusst, teils unbewusst getroffen hat.

Als Sie vor ein paar Wochen bei uns in der Redaktion in München zu Besuch waren, haben wir gemeinsam die Bilder für diese Edition 46 ausgesucht. »This one is absurd«, haben Sie oft gesagt, und dann immer wieder: »This is not so absurd.« Uns kamen sie ehrlich gesagt alle absurd genug vor.

Sie haben recht, Absurdität spielt in meinen Arbeiten eine große Rolle, aber manchmal trifft man als Künstler eben ins Schwarze und manchmal nur knapp daneben. Ich habe versucht, die auszuwählen, die zu hundert Prozent funktionieren.

Ihre Serie für das SZ-Magazin trägt den Titel Theatre of the Absurd. Wie definieren Sie Absurdität?

Schwierige Frage, weil ja alles, was wir den ganzen Tag tun, absurd ist. Absurdität ist eine tiefere Form von Humor, der die tragischen Aspekte des Lebens nicht ausschließt. Ein Tier, das den ganzen Tag nach Nahrung sucht, ist eher nicht absurd. Es folgt seiner Natur. Absurd wird es, wenn Menschen aufhören, ihrer Natur zu folgen, und anfangen, abstrakt zu handeln.

Zum Beispiel?

Wenn Sie sich eine ganz bestimmte Hose kaufen oder jahrelang für eine teure Uhr sparen, nur um einem Image zu entsprechen. Wenn wir etwas machen, um den anderen zu zeigen, wer wir sind. Denn all diese Handlungen dienen der Verdrängung. Sie helfen uns, nichts zu empfinden, auf jeden Fall nicht die Wahrheit.

Sie haben mal gesagt, Ihre Arbeit gleiche einer Reise ins Innere Ihrer Seele. Was haben Sie auf dieser Reise gelernt?

Darüber denke ich jeden Tag nach. Als ich jünger war, glaubte ich, alle Antworten gefunden zu haben – ich hatte damals eine sehr schlechte Meinung von den Menschen. Heute habe ich weder Antworten noch Fragen. Ich versuche nicht mehr, die Widersprüchlichkeit der menschlichen Existenz zu verstehen. Ich bin nicht optimistisch, ich bin nicht pessimistisch, die Vergangenheit ist vergangen, die Zukunft ungewiss, und nein, ich bin deswegen nicht verzweifelt.

Welche Frage hören Sie am häufigsten, wenn Sie auf Vernissagen mit Besuchern sprechen?

Warum sind Ihre Bilder so dunkel und verstörend?

Finden Sie die Frage legitim?

Sie zeigt, wie weit sich die Menschen der westlichen Zivilisation von sich selbst entfernt haben. Sie sehen sich auf den Bildern mit der Wahrheit über ihre eigene Existenz konfrontiert und ertragen sie kaum. Das ist wie bei einem Politiker, der die Wahrheit sagt. Er wird mit Sicherheit bei der nächsten Gelegenheit abgewählt.

Empfinden Sie Ihre Bilder nicht als verstörend?

Teilweise, aber viele sind auch lustig, oder? In Afrika reagieren die Menschen ganz anders auf meine Fotos als in Amerika und Europa. Wenn ich verreise, habe ich oft ein paar Abzüge in einem Metallkoffer dabei. Was glauben Sie, was passiert, wenn ich den an einer Flughafenkontrolle in Mosambik oder Sambia aufmachen muss! In wenigen Sekunden bildet sich eine Traube von Menschen, die keine Ahnung von Fotografie haben, aber von diesen Bildern magisch angezogen sind. Sie empfinden sie nicht als düster, im Gegenteil, sie spüren die Spiritualität, die in diesen Bildern steckt.

Woran könnte das liegen?

Sie haben das Dunkle, das Böse, das Gewalttätige, das Krasse der menschlichen Existenz noch nicht ausgelagert. Die Menschen im Westen stellen sich an, wenn sie sehen, wie einem Huhn der Kopf abgehackt wird, aber bleiben vollkommen ungerührt, wenn sie im Supermarkt an Hunderten von eingeschweißten Hühnern vorbeikommen.

Was hat das mit Ihren Fotos zu tun?

Die Afrikaner haben keine Angst vor der eigenen Wildheit, vor der Wahrheit über sich selbst. Sie verstehen meine Bilder unterbewusst, ohne jede geistige Anstrengung und vor allem ohne je eine Ausstellung gesehen zu haben. Menschen aus dem Westen konzentrieren sich zu sehr auf den Inhalt, auf eine mögliche Aussage, sie vernachlässigen die Form, die Komposition, die tiefer liegenden Ebenen eines Bildes, die man nicht auf den ersten Blick sehen kann.

Ihre Bilder sind aber auch schwer zu entschlüsseln.

Ich weiß. Es ist nie ganz klar, wo die Dokumentation aufhört und die Fantasie beginnt, was Fakt und was Fiktion ist. Wissen Sie, ich werde immer wieder gefragt, woran ich beim Fotografieren denke. Die Wahrheit ist, ich denke nichts, ich fühle nichts, in mir ist es absolut leer. Ich verfolge weder eine Idee noch eine Aussage. Ich gehe ohne Gedanken in das Bild hinein, nehme es ohne Worte an, und wenn es gut ist, verstehe ich es nicht. Wenn ich verstünde, was ich jeden Tag tue, bräuchte ich es nicht zu tun, weil es dann unehrlich wäre. Sobald ich es verstehe, verliert es seinen Sinn.

Klingt nach Adorno: Kunst ist Magie, befreit von der Lüge, Wahrheit zu sein.

Ja. Die meisten Fotografen arbeiten genau andersrum. Sie provozieren, ironisieren, dokumentieren, sie konzentrieren sich auf soziale, politische oder gesellschaftliche Aussagen, haben aber überhaupt kein Gespür für Komposition. Bei mir ergibt sich der Inhalt aus der Form. Wenn ein Bild formal nicht stimmig ist, kann es keinen Inhalt vermitteln, dann verliert es an Kraft, dann berührt es dich nicht. Das ist, als ob ein Schriftsteller in einem guten Text alle Punkte, Kommas und Absätze weglässt, dann funktioniert er nicht mehr.

Was verstehen Sie unter Form?

Alles auf der Welt strebt nach Harmonie. Es ist diese Harmonie, die ich suche, wenn ich ein Foto mache. Alles auf diesem Bild, jeder Gegenstand, jeder Fleck muss eine Bedeutung haben. Nur dann ist das Bild ausgewogen, ehrlich und gut. Zeigt das Bild irgendetwas, was keine Bedeutung hat, fühlt es sich an, wie wenn eine Hose nicht richtig sitzt. Es geht um den Moment, in dem alles zusammenpasst, das Licht, die Kontraste, die Balance der Farben, die Bewegungen, die Beziehungen der Menschen zu den Tieren und den Gegenständen. Nur wenn alles, wirklich alles stimmt, kann ein Bild entstehen, das die Wirklichkeit in eine höhere Bedeutungsebene transformiert.

Der Fotograf Henri Cartier-Bresson hat das den decisive moment genannt, den entscheidenden Moment.

Genau. Der entscheidende Moment trennt die Fotografie von allen anderen Kunstformen. Es geht um den Bruchteil einer Sekunde, in der eine Wahrheit, eine Essenz des Lebens aufscheint. Als Kind habe ich oft stundenlang in den Nachthimmel gestarrt und nach Sternschnuppen gesucht. Ein gutes Foto ist so eine Sternschnuppe. Ein Licht in der Dunkelheit des Lebens. Ein Moment der Klarheit und der Erleuchtung, der nie wiederkommt.

Also das Gegenteil von Dokumentation?

Ja. Meine Bilder informieren nicht. Sie sind kohärente Kommentare auf das Chaos einer unverstehbaren Welt.

»Ich bin froh, dass ich die Fotografie gefunden habe, obwohl ich in den ersten dreißig Jahren keinen Cent damit verdient habe.«

Als Geologe haben Sie in Südafrika dreißig Jahre lang nach Bodenschätzen gesucht. Sehen Sie einen Zusammenhang zwischen dieser Arbeit und Ihrer Art zu fotografieren?

Wenn man in Südafrika in die Erde bohrt, reist man um mehr als zwei Milliarden Jahre in die Erdgeschichte zurück. Man steht in einem Aufzug und fährt zwei

Kilometer nach unten in die Tiefe der Mine, ganz langsam, Meter für Meter, und je tiefer man kommt, desto heißer und nasser und dunkler wird es. Irgendwann verliert man die Orientierung und hört nur noch den Lärm der Bohrer. Und wenn man Glück hat, stößt man auf eine dünne Schicht, in der das Gold versteckt ist, nicht in großen Brocken, sondern in staubgroßen Partikeln, die man mit dem bloßen Auge nicht erkennen kann. Beim Fotografieren bohre ich auch in die Tiefe, aber nicht in die Erde, sondern in meinen Kopf, in mein Bewusstsein, und nicht um Gold zu finden, sondern einen Gedanken, ein Gefühl, einen Traum, der sich unter der Oberfläche der Wirklichkeit versteckt.

Und dann?

Muss man dafür sorgen, dass der Gedanke Gestalt wird, dass er sich materialisiert. Ich glaube, dass es viele Menschen gibt, die poetisch empfinden, aber keinen Weg finden, sich auszudrücken. Ich bin froh, dass ich die Fotografie gefunden habe, obwohl ich in den ersten dreißig Jahren keinen Cent damit verdient habe. Es war ein Hobby. Ich bin als Geologe durch das Land gereist und hatte meine Kamera dabei, das war alles.

Warum haben Sie diese Bilder gemacht?

Aus Leidenschaft. Ich habe mir keine Gedanken um Kunst oder andere Künstler und schon gar nicht über den Kunstmarkt gemacht. Ich war vollkommen isoliert. Ich wollte nicht gefallen, ich wollte nicht provozieren, ich habe mich nie mit anderen Künstlern ausgetauscht. Ich habe es einfach nur geliebt, diese Bilder zu machen.

Inzwischen sind Ihre Arbeiten in den bedeutendsten Museen der Welt zu sehen.

Und ich bin immer noch der Meinung, dass man nicht in ein Museum gehen muss, um gute Kunst zu sehen. Schauen Sie sich einen Baum oder einen Stein an, schauen Sie ganz genau hin, so was sehen Sie in keinem Museum der Welt.

Ihre Mutter arbeitete in den Sechzigerjahren bei der renommierten Fotoagentur Magnum und eröffnete später eine Fotogalerie in New York. Legendäre Fotografen wie Henri Cartier-Bresson, Paul Strand und André Kertész saßen bei Ihnen zu Hause. Haben Sie was von ihnen gelernt?

Meine Mutter war besessen von Fotografie. Sie hat diese Leute verehrt, aber ich war ein kleiner Junge, sie haben sich eher nicht für mich interessiert.

Haben Sie trotzdem eine konkrete Erinnerung?

Einmal war ich bei Kertész zu Hause, er war ein richtiger Künstler, kein Reportagefotograf. Ich stand auf seinem Balkon, sah runter auf den Washington Square und machte ein paar Bilder. Sie müssen wissen, es gibt ein paar richtig gute Arbeiten, die er von diesem Balkon aus gemacht hat. Neulich habe ich mal wieder alte Kisten durchstöbert und eines meiner Bilder von damals gefunden. Gar nicht schlecht. Bei der nächsten Retrospektive nehme ich es vielleicht dazu.

Nachdem Ihre Mutter 1973 gestorben war, reisten Sie fünf Jahre lang um die Welt. Welche Bedeutung hatte diese Zeit für Ihre Entwicklung als Künstler?

Ich bin damals von Kapstadt nach Kairo und von Istanbul nach Neuguinea getrampt, später durch Süd- und Nordamerika, ich war fast in fast jedem Land der Erde. Danach wusste ich, wer ich bin und was ich will.

Kann es sein, dass Sie vor der westlichen Zivilisation geflohen sind?

Früher vielleicht, heute nicht mehr. Inzwischen finde ich die Orte, an denen ich mich wohlfühle, in meiner Fantasie und kann jederzeit hinreisen. Aber noch was ist wichtig: Kurz nachdem meine Mutter Anfang 1973 gestorben war, malte ich ein halbes Jahr lang wie besessen. Ich war absolut leer und wusste nicht, was ich tun sollte, also malte ich Tag und Nacht, bis ich ein paar Monate später diese Reise antrat. Danach habe ich es dreißig Jahre lang nicht geschafft, Zeichnungen in meine Bilder zu integrieren. Erst allmählich wagen sie sich hervor und spielen in meinen Fotos eine immer größere Rolle.

Welche denn?

Für mich gehören sie dazu, ganz einfach. Hätte ich das Gefühl, dass sie stören, wäre etwas verkehrt, aber ich spüre, dass sie eine Bedeutung haben. Die Herausforderung besteht darin, auszuhalten, dass sie sich nicht erklären lässt. Vielleicht kann Ihnen ein Kritiker weiterhelfen, ich kann es nicht. Das ist, als würden Sie mich bitten, Ihnen die Farbe Grün zu beschreiben.

Sie sind in den USA aufgewachsen. Warum haben Sie sich in den Siebzigerjahren in Südafrika niedergelassen?

Meine Frau kommt aus Südafrika. Und vergessen Sie nicht, Südafrika ist das Saudi-Arabien der Mineralien, für mich als Geologe war es das Paradies. Dazu kommt, dass ich aus der Gegenkultur kam, aus Amerika, aus New York. Ich fühlte mich von der Einfachheit Afrikas angezogen. Die Menschen hier führen ein echteres Leben, weniger konsumorientiert. Mir wurde immer wieder vorgeworfen, dass ich als Weißer vom Apartheidregime profitiert hätte. Die Wahrheit ist, ich wurde mehrmals eingesperrt, ich bekam Morddrohungen, und es gab eine Zeit, in der mein Hund Leroy der Einzige war, mit dem ich gesprochen habe. Fotos von verwahrlosten Weißen waren nicht gerade etwas, mit dem sich die weiße Herrenrasse gerne konfrontiert sah.

Die Bevölkerung Südafrikas ist zu achtzig Prozent schwarz. Warum sind auf Ihren Bildern fast nur Weiße zu sehen?

Damals durfte man die Viertel der Schwarzen doch gar nicht ohne Erlaubnis betreten, und tat man es doch, wurde man festgenommen. Dazu kommt, dass es heute noch gefährlich ist, in den Townships rumzulaufen, erst recht allein, als Weißer, mit einer teuren Kamera. Außerdem ist es technisch weniger kompliziert, jemanden mit weißer Haut in ein Schwarzweißbild zu integrieren. Und wenn Sie schon fragen, vielleicht ist es tatsächlich so, dass ich mich unterbewusst besser mit weißen Menschen identifizieren kann.

Früher haben Sie vor allem Porträts von Menschen gemacht, inzwischen finden sich immer mehr Tiere in Ihren Bildern.

Tiere sind eine Obsession von mir. Ihr Verhalten, ihre Instinkte, ihre Psychologie haben mich schon während meines Studiums interessiert. Ich habe sogar ein paar Vogelsprachen gelernt. Jedes Tier hat seine eigene archetypische Symbolik. Man kann die Bedeutung eines Vogels nicht mit der einer Ratte oder eines Pferdes vergleichen. In meinen Bildern thematisiere ich die Beziehung zwischen den Tieren, Menschen und Objekten zueinander. Wo hört Evolution auf und wo fängt Persönlichkeit an? Wo verläuft die Grenze zwischen Mensch und Tier?

Sie haben mal gesagt, dass Ihre frühen Porträts eher vom Durchschnittsmenschen und Ihre aktuellen Arbeiten eher vom Kunstmarkt geschätzt werden. Warum ist das so?

Die Porträts sind klassischer, direkter, weniger komplex. Der Betrachter kann sich sofort mit den Menschen darauf identifizieren. Denken Sie an das Doppelporträt der Zwillinge Dresie and Casie oder an das Bild von Brian mit seinem Schwein. Wer sie ansieht, empfindet sofort etwas. Wenn Menschen Fotos machen, fotografieren sie eben meistens andere Menschen, ihre Großmutter, ihre Kinder, ihre Freunde.

Heißt weniger komplex auch weniger gut?

Nein, das ist, als würde man sagen, ein alter Mensch lebt besser oder schlechter als ein junger. Es ist anders, man kann es nicht vergleichen. Die aktuellen Arbeiten sind vielschichtiger und schwieriger zu entschlüsseln, aber nicht unbedingt besser.

Ihnen wurde immer wieder vorgeworfen, dass Sie die Menschen ausbeuten, die Sie fotografieren. Haben Sie sich selbst manchmal gefragt, ob der Vorwurf berechtigt sein könnte?

Natürlich, aber das Einzige, was zählt, ist, dass ich mir am Ende eines Arbeitstages selbst in die Augen schauen kann. Niemand kennt meine Beziehung zu diesen Menschen. Niemand weiß, dass ich mit vielen von ihnen seit dreißig Jahren befreundet bin. Niemand weiß, wie stolz sie darauf sind, auf diesen Bildern zu sein, weil sie endlich mal Aufmerksamkeit und eine Ausdrucksmöglichkeit bekommen haben.

Man kann auch ausgebeutet werden, ohne dass man es merkt.

Stimmt. Aber was ist, wenn ich einen wohlhabenden, schönen Menschen fotografiere, der jeden Tag zum Therapeuten rennt? Ist das auch Ausbeutung?

Letztlich ja.

Die ganze Welt beruht auf Ausbeutung. Jeder, der ein Foto macht, beutet aus. Schlagen Sie die Zeitung auf. Schalten Sie den Fernseher an. Nichts als Ausbeutung. Ich weiß noch, wie mich ein Kritiker deswegen mal wirklich aufdringlich zur Rede gestellt hat. Ich habe ihm in die Augen geschaut und gefragt: Woher haben Sie Ihre Schuhe? Wo wurden sie hergestellt? Und wie sind Sie hierher gekommen? Mit dem Auto oder mit dem Flugzeug? Und was haben Sie heute Abend gegessen? Wollen Sie mir wirklich was von Ausbeutung erzählen? Danach war er still. Und eingeschnappt.

Fotos: Marguerite Rossouw