Im September 2013 wurde der spanische Journalist Javier Espinosa von Kämpfern des »Islamischen Staates« verschleppt und in eine Zelle gesperrt. Sechs Monate kauerte er dort neben anderen Geiseln, oft in Dunkelheit. Damit er und die anderen ihr Essen nicht so oft verschütteten, gaben die Entführer Espinosa eine Taschenlampe. Ein Stück Holz, an einem Ende zerfranst, nutzte er als Zahnbürste. Aus Papierschnipseln bastelte sich die Gruppe ein Schachspiel.

Es gibt sehr wenige Menschen, die davon berichten, wie es Geiseln von Terrororganisationen wie dem »Islamischen Staat« oder al-Qaida ergeht. Die Fotografin Glenna Gordon hat einige dieser Menschen getroffen – und einen Weg gefunden, deren Geschichten in Bildern zu erzählen. Ihre Fotos zeigen Gegenstände, welche die Geiseln aus ihrer Haft mit in die Freiheit nahmen – und damit etwas, was eigentlich nicht fotografierbar ist: die Langeweile zum Beispiel, die Espinosa und die anderen Eingesperrten gequält hat. Mit dem Schachspiel haben sie versucht, sie zu lindern. Glenna Gordon hat ihre Fotoarbeit Artifacts of a Kidnapping genannt. Sie schafft es, den grellen Video-Inszenierungen des IS etwas ebenso Eindringliches entgegenzustellen: radikale Sachlichkeit statt Dschihad-Romantik und Gewaltexzessen im Wüstensonnenlicht.

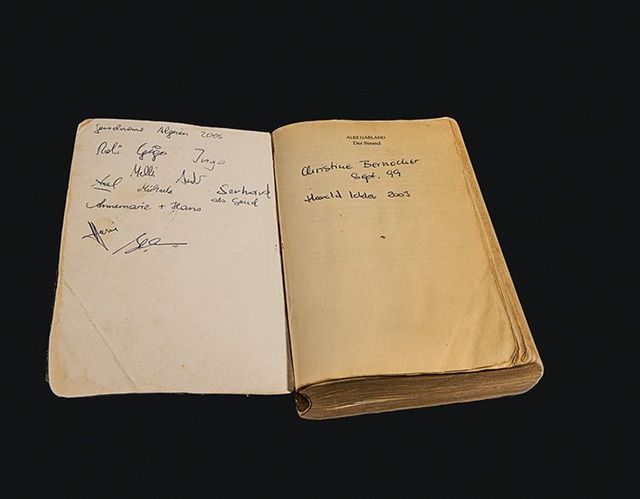

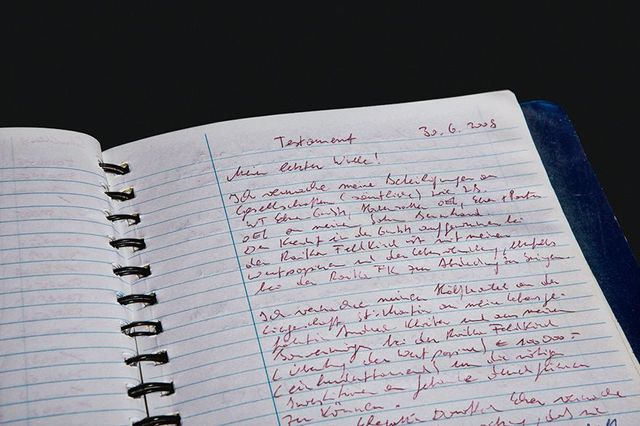

Dabei bricht Gordon auch mit den Klischees klassischer Kriegsfotografie. Statt schmerzverzerrter Gesichter zeigt sie Objekte, die im Zusammenspiel mit einer kurzen Information ihre Wirkung erst in der Fantasie des Betrachters entfalten. Ein Foto von drei Konservenbüchsen scheint banal – bis man erfährt, dass der französische Journalist Nicolas Hénin sich während seiner zehnmonatigen Geiselhaft in einer Zelle des IS von solchen Konserven ernährt hat. Den Thunfisch und die Kondensmilch hat er gehortet, weil es diese Produkte nur sehr selten gab. Als ihn die IS-Terroristen im April 2014 schließlich freiließen, hatte er die Büchsen bei sich – und hebt sie bis heute auf. Ähnlich erging es dem spanischen Journalisten Espinosa, der die Taschenlampe und die Zahnbürste nach seiner Befreiung mit nach Hause nahm. »Die wenigen Dinge, die man in so einer Extremsituation besitzt, bekommen eine besondere Bedeutung«, sagt Gordon. Sämtliche Opfer, mit denen sie gesprochen hat, haben ihr das erzählt.

Für ihre Recherche ist Gordon, 33, im vergangenen Jahr mehrere Wochen durch Europa gereist. Anders als in ihrem Heimatland, den USA, sind die Regierungen in Deutschland, Frankreich oder Spanien dazu bereit, Geiseln notfalls freizukaufen. Reden wollen die Politiker darüber nicht, zumindest nicht öffentlich. Die New York Times bewies aber anhand zahlreicher Hintergrundgespräche mit Diplomaten und Entführungsopfern in einem viel beachteten Artikel im Juli 2014, dass in den Jahren 2008 bis einschließlich 2013 mindestens 125 Millionen Dollar Lösegeld an al-Qaida geflossen sind. Fast immer waren europäische Regierungen (oder deren Staatskonzerne) die Geldgeber. »Das Business boomt«, schreibt die New York Times: 2003 wurden der Zeitung zufolge im Schnitt rund 200 000 US-Dollar bezahlt, um eine Geisel freizukaufen, doch inzwischen sei die Summe auf bis zu zehn Millionen Dollar gestiegen. Ein Al-Qaida-Führer, Nasir al-Wuhayshi, bezeichnete die Geiselnahme folgerichtig als »profitables Geschäft« und »wertvollen Schatz«.

Die Frage ist, ob eine Gesellschaft die Alternative hinnehmen kann: Nicolas Hénin, der französische Journalist, teilte seine Zelle zeitweise mit den US-Amerikanern James Foley, Steven Sotloff und Peter Kassig sowie den Briten David Haines und Alan Henning, die allesamt später vom IS ermordet wurden. Soll man also besser Lösegeld zahlen – aber damit riskieren, dass noch mehr Menschen aus Geschäftsinteresse entführt werden? Oder soll man dabei zusehen, wie Geiseln sterben?

»Ich habe keine gute Antwort darauf«, sagt die Fotografin Glenna Gordon. Seit 2006 hat sie die meiste Zeit in Krisenregionen verbracht, vor allem in Afrika: Liberia, Nigeria, Ruanda. Auf ihren Recherchen sei sie immer wieder hohe Risiken eingegangen. Das tue sie nun nicht mehr, sagt sie: Die Gespräche mit den Entführungsopfern haben ihre Spuren hinterlassen.

Fotos: Glenna Gordon