SZ-Magazin: Würden Sie sich heute als Trotzkist oder als Kapitalist beschreiben?

Jean Touitou: Gegen Kapitalismus zu sein ist für mich, als wäre man gegen Regen oder Wind. Kapitalismus beschreibt ja erstmal nur ein Wirtschaftssystem und die freie Zirkulation von Waren. Nun kann man für eine bessere Regulierung des Kapitalismus sein, so wie ihr Deutschen es mit der sozialen Marktwirtschaft versucht habt und was die französischen Sozialisten dummerweise nicht hingekriegt haben. Aber ich sehe natürlich, wohin Sie mit Ihrer Frage wollen: Zunächst einmal war ich vor allem ein Marxist, und wenn man ein Marxist ist, denkt man, dass die Gesellschaft nur einen einzigen Weg gehen kann und man alles dafür tun muss, dass dieser Weg beschritten wird. So denke ich nicht mehr.

Sie waren Teil der Vierten Internationale, einer trotzkistischen Untergrundorganisation.

Ja, das stimmt.

Wie wird man da überhaupt Mitglied?

Man wird rekrutiert. Wie Tausende anderer junger Menschen in den Sechzigerjahren hat mich der Vietnamkrieg politisiert, und ich begann mit 16, zu politischen Versammlungen der Maoisten und Sozialisten zu gehen. Wir lebten damals seit sieben Jahren in Paris, meine Eltern hatten eine Wohnung im Tour Albert gekauft, einem Wohnturm im 13. Arrondissement. Für einen Jungen aus Tunis wie mich war das sehr beeindruckend, aus dem 15. Stockwerk Paris überblicken zu können. Jedenfalls wohnte zwei Stockwerke unter uns ein netter junger Mann namens Jean-Louis Avril, mit dem ich mich oft über Mao Tse-tungs Kunstbegriff unterhielt. Irgendwann nahm er mich zu einem großen Treffen der Jungsozialisten mit, was mich tief beeindruckte. Ich ging damals noch zur Schule, aber sobald ich an der Uni war, begann ich, mehr mit diesen Leuten zusammenzuarbeiten, und wurde dann für dieVierte Internationale rekrutiert.

Wie lief diese Rekrutierung ab?

Ich muss jemandem aufgefallen sein, denn auf einmal durfte ich jede Woche zu Treffen erscheinen, für die ich jeweils ein anderes Buch über Philosophie oder politische Theorie gelesen haben musste, um dann darüber zu referieren. Nach einem Jahr musste ich vor einem Komitee von sechs Genossen vorsprechen. Seit dieser Erfahrung war ich nie wieder nervös vor einem Geschäftstermin, so angsteinflößend war das. Die Voraussetzung für die Aufnahme waren exzellente Noten und ein ordentliches Erscheinungsbild.

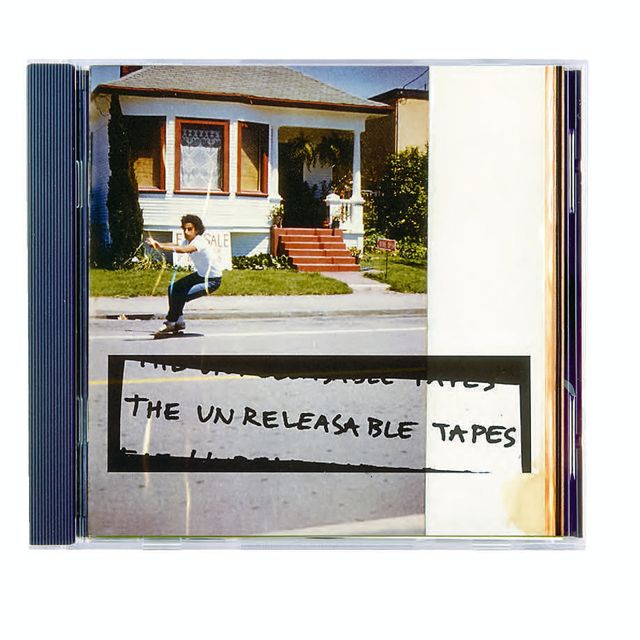

Jean Touitou in Bildern

Wieso das?

Damit man bei einer Zusammenkunft mit der Polizei nicht gleich rausgezogen wird.

Das klingt alles ziemlich elitär.

Natürlich, die Vierte Internationale war sehr elitär. Aus dieser Zeit stammt auch meine Vorliebe für Anzüge, obwohl wir an den Kampftagen Lederjacken trugen. Ich kaufte eine braune Motorradjacke, weil Lou Reed so eine trug. Als Codename wählte ich den Namen Dublin, weil ich ein großer Bewunderer von Samuel Beckett war.

Wie sah die Arbeit in dieser Untergrundorganisation aus?

Unser Ziel war es, die Gewerkschaft an uns zu reißen, denn wer die Gewerkschaft kontrolliert, kontrolliert das Geld der Gewerkschaft. Ansonsten haben wir Streiks organisiert und sind morgens um halb sieben in Fabriken gegangen, um den Arbeitern unsere Propaganda unterzujubeln.

Sie haben keine Barrikaden gebaut oder Anschläge verübt?

Nein, aber wir haben uns mit Stalinisten geschlagen. Denn auch die Kommunistische Partei wollte die Gewerkschaft kontrollieren. Mir hat das alles damals ziemliche Angst gemacht, ich bin kein Kind von der Straße, ich hatte keine Ahnung, wie man sich prügelt.

Vermissen Sie diese Zeit manchmal? Die Aktionen, die Gewalt?

Nein, die Gewalt vermisse ich nicht. Aber mir fehlt die Ästhetik dieser Zeit, die Lederjacken, die Demonstrationen. Demonstrationen sind ja heutzutage lausig anzuschauen. Wir sahen damals aus wie Spartakisten, ordentlich, in Reih und Glied.

Seit wann sind Sie kein Marxist mehr?

Ich glaube immer noch an die Ideen von damals, aber ich habe mit 22 aufgehört, Politik zu machen, weil ich keine Lust mehr auf dieses schwierige Leben hatte. Der Marxismus war meine Lebensschule – zur Uni zu gehen, zu politischen Treffen zu gehen, um dann Arbeiter davon zu überzeugen, den Aufstand zu proben, obwohl das Einzige, was sie wollten, ein neuer Fernseher war. Wenn wir sie morgens an der Fabrikpforte ansprachen, schubsten sie uns mit der Schulter beiseite. Die wollten nichts von der Revolution wissen, die wollten einfach ihren Job machen. Die Revolution wollten vor allem wir Studenten.

Aber genau so hatte die Arbeiterbewegung Ende des 19. Jahrhunderts begonnen.

Ja, natürlich, ohne die sozialistische Bewegung wären Arbeiter heute immer noch Sklaven, obwohl – heute sind sie auf eine andere Art Sklaven, Konsumsklaven. Die Leute haben alles und sollen trotzdem immer mehr kaufen. Genau aus diesem Grund habe ich damals A.P.C.gegründet: um Kleidung zu machen, die nicht altert und nicht nach einer Saison wieder aussortiert wird. Heutzutage reden alle über Nachhaltigkeit. Wir verfolgen dieses Konzept seit mehr als 30 Jahren: Wer bei uns eine Jacke kauft, muss die nächsten zehn Jahre keine Jacke bei uns kaufen, weil sich unsere Jacken bis dahin nicht wirklich verändert haben werden. Vielleicht werden wir ein wenig was an der Proportion gemacht haben oder an der Farbe, aber sonst…

Aber sind Sie nicht auch ein Profiteur dieser Sehnsucht nach mehr?

Wieso sagen Sie Profiteur? Wieso wollen Sie, dass ich mich schuldig fühle?

Na ja, Sie haben ein Modelabel und profitieren natürlich von der Kauflust Ihrer Kunden.

Ein Profiteur ist jemand, der andere ausnutzt. Ich nutze niemanden aus. Wollen Sie die Leute zu Mönchen machen, oder wie stellen Sie sich das vor?

Ich frage Sie.

Aber Sie haben das Wort Profiteur benutzt, das negativ konnotiert ist.

Welches Wort würden Sie benutzen?

Wollte ich jemanden ausnutzen, glauben Sie mir, dann wären da zwei weitere Nullen hinter unseren Umsatzzahlen. Ich weiß genau, wie man in dieser Industrie Lkw-Ladungen voll Geld scheffelt, weil das genau die Art ist, wie ich A.P.C. anfangs finanziert habe. Ich habe Tausende Leo-Print-Leggings aus Stretch für andere Labels entworfen, die ich niemals in meinem eigenen Laden verkauft hätte.

Was hält Sie von all diesen Lkw-Ladungen voll Geld ab?

Meine Moralvorstellungen verbieten es mir. Es gibt rote Linien, die ich nicht übertreten will.

Welche Linien sind das?

In der Mode ist es sehr einfach, mit der Zeit zu gehen, etwas zu machen, weil es gerade alle machen, damit es sich besser verkauft. Bei A.P.C. entscheiden wir uns oft dagegen, weil ich mich sonst schämen würde. Zum Beispiel haben wir vor zwei Jahren aufgehört, T-Shirts mit starken politischen Botschaften zu bedrucken.

So wie Dior den Spruch »We should all be feminists« auf Shirts druckte?

Ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist so offensichtlich. Wir alle gehören zur Spezies Homo sapiens, natürlich bin ich Feminist, das muss ich doch nicht auf ein T-Shirt schreiben. Ich transportiere diese Haltung lieber, indem ich gute Kleidung für Frauen mache.

Ist der Feminismus der Mode also nur eine Marketingstrategie?

So streng würde ich nicht sein. Die Designer haben das sicherlich ernst gemeint, aber wenn so ein T-Shirt durch die Maschinerie der großen Luxusunternehmen gegangen ist und letztendlich mehr als 600 Euro kostet, klingt so ein Spruch für mich nicht mehr aufrichtig.

Ihre T-Shirts kosten auch zwischen 70 und 90 Euro.

Im Vergleich zu den Fast-Fashion-Marken sind wir natürlich teuer, aber wenn Sie sich unser Atelier hier anschauen – ich habe allein 30 Mitarbeiterinnen, die nur Schnitte machen, jeden Tag. Als Kapitalist würde man sagen, dass sie unproduktiv sind, weil sie nur den Bauplan für die Kleidung machen, nicht mehr. Aber wenn wir unsere Kleidung für weniger verkaufen würden, bräche A.P.C. zusammen. Ich hätte es gern günstiger, aber es geht nicht. Es ist wie die Demokratie, sie ist nicht perfekt, aber sie ist alles, was wir haben.

Geboren 1951 in Tunis, studierte Touitou an der Sorbonne und begann seine Karriere in der Mode bei Kenzo.

Foto: Evelyn Dragan

Sie haben mal gesagt: Radikalität ist Abgrenzung. Wovon wollten Sie sich mit A.P.C. abgrenzen?

Wir sprachen bereits über die roten Linien. Ich werde meine Seele nicht für ein wenig mehr Profit an den Teufel verkaufen. In der Mode steckt der Teufel in den Accessoires, im Leder. Zum Beispiel benutzen wir kein Leder mit korrigierter Narbe. Viele teure Taschen werden heutzutage aus minderwertigen Tierfellen hergestellt, die im Nachhinein geschliffen, lackiert und geprägt werden, damit sie hochwertig aussehen. So etwas gibt es mit mir nicht.

Haben Sie Ihre rote Linie schon mal überschritten?

Nicht wirklich, bisher. Wir sind immer noch eine unabhängige Firma, wir gehören zu keinem Konzern.

Die Luxusgüterkonzerne haben doch sicher mal bei Ihnen angeklopft.

Ja, sie haben es versucht. Aber ich habe sie höflich zurückgewiesen. Ich möchte kein Sklave sein. Natürlich müssen auch wir Kompromisse machen. Wir machen zum Beispiel eine Mini-Version unseres Bestsellers, der »Halbmond-Tasche«. Da hat mein Team schon einiges an Überzeugungsarbeit leisten müssen, um mich zu dieser Entscheidung zu bewegen, aber wenn wir mit dieser kleineren Version ein paar Ladenmieten bezahlen können, machen wir sie halt. Doch ich habe verhindern können, dass wir in unserem geplanten Pariser Pop-up-Café A.P.C.-Tassen verkaufen.

Dafür drucken Sie den Markennamen auf Taschen oder T-Shirts. Als Sie A.P.C. gründeten, trug die Firma nicht mal einen Namen. Die Kollektion hieß einfach »Hiver 1987« (Winter 1987).

Ich wollte keinen Markennamen. Ich wollte, dass in der Kleidung nur die Saison steht, für die sie entworfen wurde, das war’s. Die Kunden sollten sich erinnern können, wann sie das Teil gekauft haben, nicht von wem es ist. Ein italienischer Einzelhändler beschwerte sich lauthals:»Diese Jacke wird auch noch in einem Jahr angesagt sein, aber wenn die Kunden die Saison sehen, werden sie einen Rabatt verlangen!« Für mich war das sehr frustrierend, aber ich habe nachgegeben. Sein Argument war gut.

Wie hat sich A.P.C. seitdem verändert?

Es ist besser geworden. Ich habe immer davon geträumt, dass A.P.C. ein Ort ist, an dem ich mich mit inspirierenden Menschen umgeben kann. Und das ist es heute. Kennen Sie die Geschichte von George Harrisons Solo in While My Guitar Gently Weeps?

Nein.

George Harrison hat diesen wunderschönen Song für die Beatles geschrieben, aber als es an die Aufzeichnung ging und es Zeit für das Gitarrensolo war, hat er die Gitarre nicht leise zum Weinen bringen können. Sie haben Eric Clapton angerufen, der das Solo dann übernahm. So handhabe ich es auch hier. Wenn ich nicht weiterkomme, hole ich Hilfe. Ich bin zum Beispiel nicht besonders gut darin, aufregende Frauenkleider zu entwerfen, weshalb wir dafür die Designerin Charlotte Chesnais engagieren, diesen Sommer hat die Stylistin Suzanne Koller ein paar Teile für uns ausgewählt.

Wie haben Sie selbst das Entwerfen gelernt? Sie sind ja kein studierter Modedesigner.

Nein, aber ich habe schnell verstanden, dass die Wahrheit der Mode im Material liegt. Wenn ich ein Stück Stoff in die Hand bekomme, schaue ich es mir an wie ein Historiker eine Quelle. Ich frage mich, wo es herkommt, wer es gemacht hat, was derjenige damit vorhatte, ich analysiere den Stoff, wie die Fäden gewebt und gedreht sind. Mein Team schafft fast alles ohne mich, aber manchmal werde ich hierher bestellt, um ein Stück Stoff in die Hand zu nehmen und zu entscheiden, ob es gut ist oder nicht. Stoffe können lügen. Manchmal sehen sie gut aus und fühlen sich gut an, aber nach dem ersten Waschen sind sie dahin. Es ist wie mit kalifornischen Weinen, sie riechen gut und schmecken gut, aber nach fünf Sekunden merkst du, irgendwas fehlt. Ein guter Stoff hält die Form der Kleidung, und er hält ein Leben lang. Aber es wird schwieriger, gute Stoffe zu finden. Die Materialien, die wir heute verwenden, sind immer noch exzellent, aber sie sind nicht mehr auf demgleichen Niveau wie vor zwanzig Jahren.

Frustriert Sie das?

Es ist traurig. Aber wenn Sie das beste Material wollen, würde ein Mantel 1000 Euro kosten, und das ist kein realistischer Preis für A.P.C. Kennen Sie das alte Levi’s-Logo? Eine Jeans, die von zwei Pferden auseinandergezogen wird? Genau an diesem Punkt sind wir: Auf der einen Seite steht der Preis, den die Menschen sich wirklich leisten können, auf der anderen Seite unser Anspruch, das beste Kleidungsstück zu machen.

Schätzen die Kunden heute gute Materialien denn noch genauso wert wie früher?

Nein und ja. Die Kunden kennen sich nicht mehr so gut aus, aber Menschen haben einen gesunden Sinn für Schönheit und Qualität. Daran glaube ich fest. Ich hatte mal ein Poster von Cy Twombly in meinem Ferienhaus, und der alte Herr aus dem Dorf, der sich um unser Haus kümmert, wenn wir nicht da sind, und der in seinem ganzen Leben garantiert noch nie ein Museum für moderne Kunst besucht hat, stand staunend davor, als er es zum ersten Mal sah, und flüsterte andächtig: »C’est beau, ça, Monsieur Touitou.« Die Sprache der Schönheit ist universell, jeder kann sie verstehen. Genauso verhält es sich mit der Qualität.

Man liest oft über Sie, Sie stünden der Modewelt ablehnend gegenüber.

Nein! Ich mache Mode nur anders als andere Marken. Ich habe mich in der Vergangenheit vielleicht ein paarmal über die gro-ßen Modehäuser beschwert, weil sie uns das Leben manchmal schwer machen, zum Beispiel wenn sie Models, mit denen wir gern arbeiten würden, für die Dauer einer ganzen Fashion Week blocken. Dann fühle ich mich eben wie ein David, der vor einem Goliath steht, aber ich habe nichts gegen Mode.

Richtig zufrieden wirken Sie aber nicht, wenn Sie davon erzählen.

Ich habe was gegen Mode-Clowns, die während der Fashion Weeks ihre sexy Clownposen auf Instagram machen. Weil diese Leute die falsche Botschaft vermitteln. Für sie ist die Mode nur ein Zirkus. Dabei sollten wir Designer die gleiche Würde haben wie Architekten, schließlich entwerfen wir Häuser für Körper. Gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Debatten um Klimawandel, Nachhaltigkeit und Gerechtigkeitsfragen finde ich dieses Modespektakel falsch. Das Schuh-Budget für die Schauen mancher Modehäuser geht in die Hunderttausende. Die meisten dieser Schuhe werden am Ende nicht benutzt. Und alles, was nach den Schauen nicht in den Verkauf geht, wird verbrannt, weil die Marken nicht wollen, dass ihr Ausschuss in Secondhandläden landet. Sie verbrennen die Kleider, die Stoffe, die Felle, das Leder. Und sie lassen sich die zerstörten Mengen notariell beglaubigen, damit sie das von der Steuer absetzen können.

Welche Rolle spielt die Modeindustrie in den gegenwärtigen Diskussionen um Klimawandel, Nachhaltigkeit und Gerechtigkeitsfragen?

Keine! Die Modeindustrie ist eine Industrie wie jede andere. Allerdings stehen wir mehr im Licht der Öffentlichkeit als andere Branchen. Dieses Licht könnten wir manchmal besser nutzen, um anständige Dinge zu sagen und zu tun.

So wie Bernard Arnault und François-Henri Pinault, die Chefs der zwei Luxusgüterkonzerne LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton und Kering? Sie haben zusammen 300 Millionen Euro zum Wiederaufbau von Notre-Dame gespendet.

Mir hat nicht gefallen, wie das abgelaufen ist. Der eine spendet hundert, und der andere verdoppelt den Einsatz nochmal. Was für ein Schwanzvergleich, schrecklich. Es ist okay, so viel Geld zu spenden, aber man muss das leise machen und es nicht gleich an die Presse geben. Auch dass der Brand in der Presse mit dem 11. September verglichen wurde – das fand ich beschämend. Niemand ist gestorben. Gebäude brennen nieder. Das ist schlimm, aber sowas passiert.

Als die Gelbwesten protestierten, flogen auch Steine in die Fenster der Luxusmarken auf den Pariser Champs-Élyseés. Tobt in Frankreich ein neuer Klassenkampf?

Ich glaube nicht, dass die Wut der Leute gegen die Modeindustrie gerichtet war. Ich glaube, dass sie die Scheiben zerschmeißen, weil dahinter Dinge liegen, die sie gern hätten, sich aber nicht leisten können.

Sowohl der Protest der Gelbwesten als auch die Demonstrationen von Fridays for Future zeugen von einer Sehnsucht nach einem radikalen Wandel.

Mich überrascht nicht, dass wieder Radikalität in der Luft liegt, seien wir doch mal ehrlich: Es ist unerträglich! Die Zustände, die mich mit 16 zum Revolutionär werden ließen, haben sich verschärft. Es ist gut, dass dieser Protest jetzt passiert. Früher hätte ich gesagt, diese jungen Leute sind nicht politisch genug, die haben nicht genug Theorie gelesen. Heute sehe ich das anders. Weil sie im Gegensatz zu uns damals gar nicht versuchen, selbst Politik zu machen, sondern ihren Protest individuell leben, indem sie zum Beispiel auf Plastik verzichten. Ich glaube, das ist sehr clever.

Wofür oder wogegen würden Sie heute protestieren, wenn Sie noch mal jung wären?

Ich wäre ein Anti-Zucker-Aktivist und würde die Nahrungsmittelindustrie bekämpfen, die arme Leute wissentlich fett macht. Aber ich würde es schlauer machen als damals.

Was war nicht schlau an Ihrem Protest?

Wir wollten damals alles auf einmal, die ganze Welt mit einem Handstreich verändern. Das funktioniert nicht, es ist wie beim Kochen, man kann nicht alles scharf anbraten, manche Gerichte müssen sieben Stunden bei geringer Hitze köcheln. Genauso ist es mit der Politik.