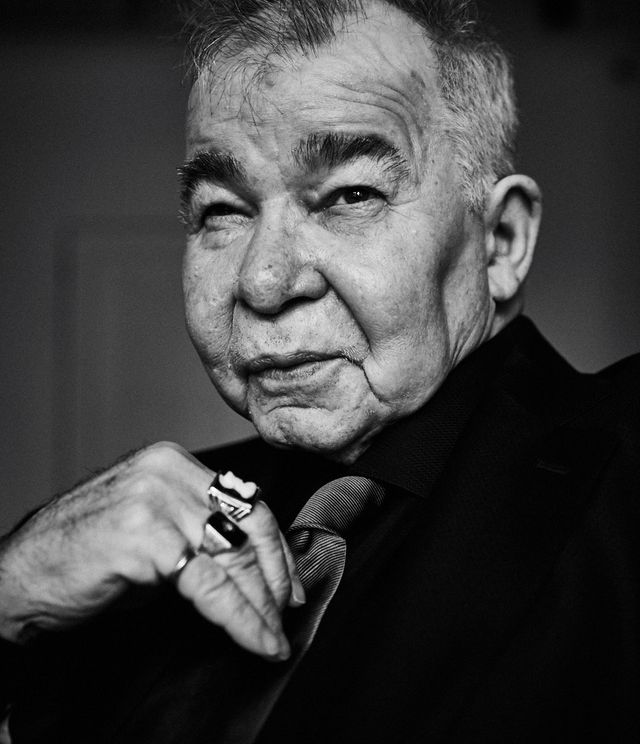

John Prine, lassen Sie uns zuerst über ihre Armeezeit reden, die Sie größtenteils in Deutschland verbracht haben. Wann war das genau?

Ich bin Ende April 1966 angekommen und war bis Dezember 1967 in Deutschland stationiert. In der Nähe von Stuttgart, in einer landschaftlich sehr schönen Gegend.

Hat es Ihnen in Deutschland gefallen?

Ja, sehr.

Vielleicht auch deshalb, weil Sie ebenso gut in Vietnam hätten landen können?

Stimmt. Ab Mitte 1965 ging es in Vietnam ziemlich heftig zur Sache. Als ich meine Einberufung bekam, war ich sicher, dass sie mich dorthin schicken würden. So ging es dann auch ungefähr 85 Prozent der Jungs, mit denen ich in der Grundausbildung war. Aber ich bekam den Marschbefehl für Deutschland.

Was für Aufgaben hatten Sie in der Armee?

Ich gehörte zu einem Bautrupp. Als Mechaniker, obwohl ich davon vorher keine Ahnung hatte. Ich sagte ihnen, dass ich eigentlich Postbote bin, aber das hat niemanden interessiert.

Wie haben Sie damals das deutsche Alltagsleben außerhalb der US-Kaserne wahrgenommen?

Ich mochte die kleinen Städtchen sehr. Wenn ich mal ein oder zwei Tage frei hatte, habe ich versucht, mir kleine Orte auf dem Land anzuschauen, wo nicht so viele GIs hinkamen. Besonders in der Gegend zwischen Stuttgart und München.

Johnny Cash fing während seiner Armeezeit in Deutschland mit dem Musikmachen an. Wie war das bei Ihnen?

Ich hatte meine Gitarre dort, eine 63er Gibson Hummingbird. Es war die erste Gitarre, die ich mir gekauft habe, und mein Vater hat sie mir per Luftpost nachgeschickt. Nachts um eins oder zwei, wenn wir aus dem Gasthaus zurückkamen, haben die Jungs mich oft gebeten, noch ein paar Songs zu singen. Hauptsächlich Country-Songs. Außer mir gab es noch einen anderen Gitarristen, einen Typen aus Montana, der viele Lefty-Frizzell-Songs kannte.

Und was hatten Sie im Repertoire?

Hank Williams Sr. und Roy Acuff. Mein Vater war großer Countryfan und hat all die alten Songs mit mir gesungen. So habe ich diese Musik kennengelernt ...

... die Mitte der Sechzigerjahre allerdings total uncool war.

Ja, Rock'n'Roll war die Musik der Stunde.

Außer für Sie ...

Ich habe Gitarrespielen von meinem ältestem Bruder gelernt. Der mochte die alte Countrymusik, deshalb hat er mir diesen Stil beigebracht. Das erste Album, das er mir zum Gitarrelernen gab, war eines der Carter Family. Die vielen Songs der Carter Family haben mir dann auch geholfen, als ich selbst mit dem Songschreiben angefangen habe.

War das vor oder nach Ihrer Armeezeit?

Ein paar Songs habe ich schon mit 14 geschrieben. Die sind dann später auf meinen zweiten Album gelandet – es stellte sich heraus, dass sie gar nicht viel anders waren als die Songs, die ich zehn Jahre später geschrieben habe. In Deutschland habe ich allerdings nicht viel geschrieben. Es ging erst weiter, als ich 1968 nach dem Ende meiner Armeezeit meine Arbeit als Postbote wieder aufnahm. In dieser Zeit habe ich die Songs geschrieben, die dann auf meinem ersten Album herauskamen.

Gab es einen Zusammenhang zwischen dem Songschreiben und Ihrer Tätigkeit als Postbote?

Als Postbote hast du jeden Tag die gleiche Route. Wenn du die gut kennst, muss du nicht mehr groß nachdenken, sondern einfach die Post in die richtigen Kästen stecken. Ich hatte also viel Zeit, mir neue Songs auszudenken. Wenn ich nachmittags nach Hause gekommen bin, habe ich gleich alles aufgeschrieben.

Wer waren Ihre Vorbilder als Songwriter?

Vor allem Hank Williams Sr. und Bob Dylan. Das waren meine beiden Helden. Ich weiß noch, wie ich Dylan mal im Fernsehen gesehen habe, das muss ungefähr 1963 gewesen sein. Er hat »The Lonesome Death Of Hattie Carroll« gesungen. Herausragend! Ich war sehr beeindruckt, so sehr, dass ich später meinen Song »Donald & Lydia« an das Schema dieses Dylan-Songs angelehnt habe: In den Strophen wird die Geschichte erzählt, im Refrain geht es um deren Moral.

»Ich bin eigentlich ein ziemlich schüchterner Mensch, aber sobald man einen Scheinwerfer auf mich richtet, habe ich eine Million Dinge zu sagen«

Sie haben Bob Dylan damals auch kennengelernt, richtig?

Kris Kristofferson hat mich ihm vorgestellt, als ich zum zweiten Mal in New York war. Das war Wahnsinn, ich war damals ja noch ganz am Anfang. Wir waren zusammen in Carly Simons Wohnung, die in Kristoffersons Vorprogramm auftrat; Steve Goodman war auch dabei. Kris sagte, er habe eine Überraschung für uns. Jemand hat an die Tür geklopft – Dylan. Er kam rein, und wir haben eine Gitarre rumgereicht und uns gegenseitig unsere Songs vorgesungen. Er hatte gerade einen geschrieben namens »George Jackson«. Den hat er gesungen. Steve und ich haben auch ein paar Songs gesungen, ich zum Beispiel »Far From Me« von meinem Debütalbum. Plötzlich hat Dylan dazu eine zweite Stimme gesungen. Er kannte den Text – obwohl das Album noch gar nicht draußen war! Er hat mir erzählt, dass Jerry Wexler von Atlantic ihm eine Vorab-Kopie geschickt habe.

Wow! Ein perfekter Start für Sie ins Musikgeschäft!

Das kann man wohl sagen.

Viele Countrysongs handeln von Dingen, die die Autoren persönlich erlebt haben. Sie sind jedoch bekannt für »story songs«, die oft aus der Perspektive einer ganz anderen Person geschrieben sind. Wie sehen Sie diese beiden Songwriting-Ansätze? Gibt es für Sie einen Gegensatz zwischen »story songs« und persönlichen Songs, oder gehört beides doch irgendwie zusammen?

Meine Frau behauptet, in jedem Song, den ich schreibe, stecke etwas von mir. Und ich denke, sie hat recht. Ich mag nicht die Hauptfigur sein, aber ich erzähle die Geschichte. Es gibt hier in Nashville Songschreiber, die ausschließlich für andere Künstler schreiben und nicht selbst auftreten. Bei denen ist es anders, denke ich, weil die ihre Songs den Künstlern auf den Leib schneidern, für die sie arbeiten. Aber meine Songs haben in der Regel entweder sehr viel mit meinen persönlichen Erfahrungen zu tun, oder doch zumindest ein bisschen.

Wie geht Ihnen heute, mit 72, das Songschreiben von der Hand, im Vergleich zu Ihren Anfangsjahren?

Gestern erst habe ich mit einem Freund zusammen geschrieben. Und es war genauso schwierig wie immer, das kann ich sagen. Ich schreibe jetzt seit über 50 Jahren und es wird nicht einfacher. Aber wenn es zu leicht wäre, wäre das wahrscheinlich gar nicht so gut für den Song.

Was war Ihre stärkste Phase als Songwriter?

Meine stärkste Phase ist in der Regel die, die gerade kurz zurückliegt. Und mein Lieblingssong ist immer der nächste.

Ein Freund von Ihnen, David Ferguson, hat mal gesagt: »John's mind don't work like everybody else's mind«. Können Sie damit etwas anfangen?

Ja, ich denke, da ist was dran. Ich habe einfach einen etwas anderen Blick auf die Dinge, deshalb ist Songwriter auch der perfekte Beruf für mich. Dafür wäre ich ein wahnsinnig schlechter Zeuge. Wenn man mich bei Gericht als Zeuge eines Auto-Unfalls vorladen würde, könnte ich erzählen, wie das Wetter war und welcher Vogel oben im Baum saß, aber nicht welche Farbe das Auto hatte.

Vor einer Weile habe ich mal mit Rodney Crowell geredet. Er hat viel über die Siebziger- und Achtzigerjahre in Nashville erzählt und seine Freundschaft zu Guy Clark und Townes Van Zandt. Sie waren auch Teil dieser Szene, richtig?

Ja, ich bin seit 1977 immer wieder nach Nashville gekommen und 1980 hierher gezogen. Ich kenne Rodney, ich kannte Townes, und Guy war ein guter Freund von mir.

Rodney meinte, dass es damals intensive Diskussionen übers Songwriting gab, welche Zeilen gut funktionieren, welche nicht. Waren Sie bei sowas auch dabei?

Nein, da bin ich lieber ein Bier trinken gegangen. Mein Stil als Songschreiber war bereits ziemlich ausgereift, als ich Townes und Guy traf.

Viele Leute finden, die große Zeit der Countrymusik sei unwiederbringlich vorüber. Wie sehen Sie das?

Ich glaube, dass sogenannte Goldene Zeitalter wird sich demnächst zurückmelden. Gestern abend war ich in einem kleinen Club, da haben junge Musiker alte Countrysongs gespielt. Der Laden war gerammelt voll mit jungen Leuten, die zu diesen alten Liedern getanzt haben. Beim ersten Mal hatten sie diese Musik verpasst, nun waren sie ganz scharf drauf. Ich denke, sie werden Platten für diese Leute machen. Das könnte den Sound ablösen, den man jetzt so hört.

Von welchem Musiker haben Sie am meisten für Ihre Bühnenauftritte gelernt?

Was ich auf der Bühne machen soll, musste ich selbst rausfinden. Ich bin eigentlich ein ziemlich schüchterner Mensch, aber sobald man einen Scheinwerfer auf mich richtet, habe ich eine Million Dinge zu sagen. Ich habe also genauso viel geredet, wie ich gesungen habe, und das wurde mein Stil.

Wird das auch bei Ihrem Konzert in Berlin so sein?

Da habe ich eine vierköpfige Band dabei. In Berlin habe ich zum letzten Mal in den frühen Neunzigern gespielt. 1993, glaube ich, in einem Club namens Quasimodo.

Zum Schluss möchte ich noch kurz über Ihr Album German Afternoons aus dem Jahr 1986 reden. Seit langem frage ich mich, was es mit dem Titel auf sich hat.

Ich habe das Album zusammen mit meinem Kumpel Jim Rooney gemacht, er war der Produzent. Es gab damals in Nashville ein Restaurant namens Gerst Haus, in dem man deutsches Essen und deutsches Bier bekommen konnte. Wir haben darauf geachtet, dass wir immer nachmittags um vier mit unserer Arbeit im Studio fertig waren, damit wir dann ins Gerst Haus gehen konnten. Das haben wir einen »German Afternoon« genannt. Den Albumtitel hat aber keiner verstanden.

Ich glaube, in dem Restaurant war ich auch mal. Ist das nicht in der Nähe des Stadions?

Ja, genau. Vor einigen Monaten haben sie es leider dicht gemacht.

Ähnlich mysteriös wie der Titel ist das Cover des Albums: Es zeigt Sie neben einem großen Kühlschrank, aus dessen einen Spalt weit geöffneter Tür ein Lichtstrahl dringt.

Ich habe dem Fotografen gesagt, das Album würde Refrigerator Light heißen. Also hat er einen Kühlschrank raus aufs Land geschleppt und in der Abenddämmerung auf einen Hügel gestellt. Er hat das Foto gemacht, danach habe ich den Albumtitel zu German Afternoons geändert. Das hat er mit bis heute nicht vergeben.

Hat nicht damals ein Kritiker geschrieben, das sei der »schlechteste Albumtitel aller Zeiten«?

(Lacht.) Ja, habe ich gelesen.