Da lag er nun, auf diesem elenden Kutter, irgendwo im Atlantik, die Wellen schlugen, die Welt tanzte, hoch, runter, hoch, Boyans Gesicht war weiß wie der Bauch eines Wales, und tastete er sich zur Reling, schlugen ihm Regen, Gischt und seine Haare ins Gesicht, dieser Sturm, seit drei Tagen ging es so, seit sie abgelegt hatten, das durfte nicht wahr sein.

Endlich war er doch, wo er zwei Jahre lang hingewollt hatte: auf großer Expedition, unterwegs von den Bermudas zu den Jungferninseln, und so viel gab es zu tun, sehr wichtige Messungen, und teuer war das Abenteuer auch, aber er, der sich mit Sonnenbrille und großer Vorfreude an Bord geschwungen hatte, lag nun da und sah seine Ziele scheitern. Vielleicht hatte er sich doch zu viel eingebildet, Boyan Slat, der Junge aus den Niederlanden, mit 17 Jahren ausgezogen, die Welt zu retten, zumindest das Meer, die Fische und Vögel.

Jede Sekunde werfen die Menschen neunzig Kilo Plastik in die Meere, Tüten, Kanister, Flaschen, fünf Trillionen Teile, das ergab die erste Studie, die alles Plastik erfasst hat und vor einigen Wochen für Aufsehen sorgte. Mehr Plastik als Plankton schwimmt in den Meeren, ein großer Teil sammelt sich in fünf riesigen Wirbeln, der größte, im Nordpazifik, erstreckt sich zurückhaltend geschätzt über 700 000 Quadratkilometer. Das sind Deutschland, Österreich und die Schweiz bedeckt mit Plastik. Plus Niederlande, Belgien und England.

Das Leid für die Millionen Fische und Vögel, die daran verenden, ist nicht zu messen. Der wirtschaftliche Schaden liegt bei 13 Milliarden Dollar im Jahr, sagen die Vereinten Nationen. Es ist eines der großen Probleme der Menschheit.

Die Wissenschaft hatte bisher keine Lösung. Zu teuer und schwierig schien es, den Müll aus dem Wasser zu fischen. Der Mensch könne nur verhindern, dass noch mehr hineinkommt, sagen die Experten. Das war das Ziel der Forschung und Gelder: Lindern statt heilen. Warum Geld und Kraft in etwas stecken, was nicht zu ändern ist? Das nennt man Vernunft. Aber dieser Junge, Boyan Slat, wollte nicht vernünftig sein.

Es war nicht mal so, dass Slat das Meer besonders liebte. Er mochte es nicht mehr als jeder andere, der ab und zu in Urlaub fährt: Schwimmen, am Strand gammeln, das war’s, was er mit dem Meer verband, er ist ein Geek, er liebt Technik, seinen Rechner und Raketenbau. Damit hatte er es als Junge ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft, aus leeren Flaschen hatte er 213 Raketen gebaut und zeitgleich gezündet.

Vor drei Jahren nun war Boyan Slat in einem solchen Urlaub, mit Kumpel und Mama auf Lesbos, er surfte und tauchte und ärgerte sich: keine Fische da unten, nur Plastik. Nach den Ferien kam er in die Oberstufe, in einem Kurs sollte er sich ein Projekt suchen, achtzig Stunden Arbeit an einem Thema, das ihn bewegt. Er wählte den Plastikmüll und vertiefte sich in die Meeresfachwelt. Ihm missfiel, was er bei den Universitäten und Umweltorganisationen las. »Egal, wo ich schaute, jeder sagte: Es ist unmöglich, das sauber zu bekommen. Aber ich halte das für dumm. Es gibt nichts Frustrierenderes, als zu sagen: Wir können nichts tun. Du musst die Leute motivieren, es besser zu machen.«

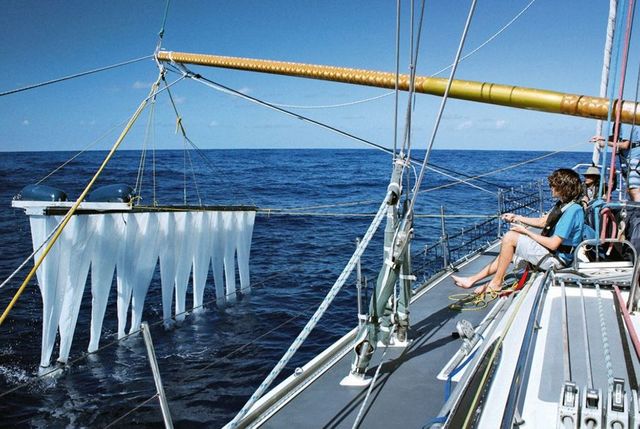

Aus achtzig Stunden wurden 800, Slat las Bücher, stieg auf Schiffe, experimentierte mit Netzen und Strömungen: Wie, zum Teufel, lässt sich das Plastik aus dem Meer fischen?

Er überlegte, Boote mit Netzen loszuschicken, ein Gedanke, den schon andere verwerfen mussten, weil die Netze reißen, weil es zu teuer ist, weil es Fische mitfängt. Slat dachte über Hindernisse nach, über eine Art schwimmende Walbarten, in denen sich der Müll an der Oberfläche verfängt, unter denen Fische aber durchschwimmen können. Doch auch das war technisch nicht ausgearbeitet, es wäre sehr teuer – es steckte viel Unausgegorenes in Slats Arbeit, aber eben auch Vielversprechendes, sie gefiel den Lehrern, und das Projekt kam in die Lokalzeitung. Das las einer der Macher der TEDx, einer Konferenz für Vordenker und Erfinder, die in Boyans Heimatstadt stattfand, in Delft bei Rotterdam. Er schrieb Slat eine Mail.

Und so betrat am 5. Oktober 2012 ein Bürschlein in zu großem Hemd die Aula in Delft, nannte sich selbst ein Kind und sagte: »Es gab die Steinzeit, die Bronzezeit, und heute sind wir mitten … in der Plastikzeit.«

Seine Stimme zitterte, tausend Menschen saßen vor ihm, er sah sie in Schemen, und er wusste, er sprach nicht nur zu ihnen, er sprach auch zu den Menschen draußen, im Internet. Verbockte er es, würde sein Versagen immer zu sehen sein.

Zehn Minuten Redezeit. Wie das Meer leidet. Wie die Experten aufgegeben haben. Ein wenig wie Steve Jobs lief er auf der Bühne rum, nur eben mit Zitterstimme und Milchbart, und es wurde still im Saal.

79 000 Jahre, sagte Slat, so lange wird es nach der Meinung der Wissenschaft dauern, bis sich das Plastik in den Meeren abbaut, ich aber sage: Das geht in fünf Jahren.

»Das sind …

Er wirft eine Rechnung an die Wand: 79 000 – 5 = 78 995.

»… immerhin 78 995 Jahre weniger.«

Der Saal lacht. Das Bürschlein hat sie gepackt. Ein Junge mit bebender Stimme, der eine verrückte Idee so erzählt, dass sie sich gar nicht so verrückt anhört, der per Powerpoint eine Lösung an die Wand wirft und eine Flanke der Wissenschaft aufzeigt, die mit ihrer Präventionsstrategie zwar durchaus recht hat, aber sonst nicht mehr nach links oder rechts schaut.

Ein beweglicher Vorhang unter Wasser filtert das Plastik heraus. Achtmal im Jahr kommt eine Schiffsmüllabfuhr vorbei.

Slats Schulidee war weiter gereift. Warum, fragt er, sollen Sammelschiffe teuer durch die Meere fahren? Die Plastikwirbel folgen festen Strömungen. Ankert in ihrem Weg ein Hindernis, sammelt sich der Müll von selbst. Sein Vorschlag: ein liegendes, schwimmendes V, wie Fangarme, mit Seilen Tausende Meter tief im Meeresgrund verankert. Es muss hundert Kilometer breit sein und sich als Trichter verjüngen. Ein beweglicher Vorhang unter Wasser filtert das Plastik heraus, ohne Fische zu fangen, und leitet es in einen Container. Achtmal im Jahr kommt eine Schiffsmüllabfuhr vorbei.

Am Ende der Rede großer Applaus, Geraune an der Uni und in der Stadt – und das wars. Die Menschen zu Hause an den Rechnern, auf die Boyan gehofft hatte, kümmerte sein Vortrag wenig. Ein paar Hundert Klicks.

Es drückte ihn nieder. Er sagte sich: Ich tue nicht genug. Das Studium, das er begonnen hatte, Luft- und Raumfahrt, hielt ihn von seiner Aufgabe ab. Er nahm eine Auszeit, ein halbes Jahr gab er sich, bis Mitte 2013, er wollte Geld sammeln, Mitstreiter finden, beweisen, dass es zu schaffen ist.

Er redete mit Wissenschaftlern. Vergeblich.

Er schrieb 300 Firmen an. Nur eine antwortete. Und daraus wurde nichts.

Er schaute auf die TEDx-Zugriffszahlen. Keine Bewegung.

Die Welt schien seine Idee nicht zu wollen. Es würde ein Versuch bleiben, auf den man mit vierzig zurückschaut und den Kindern erzählt: Seht her, ich war auch mal jung und wild.

Doch dann kam der 26. März 2013. Ein Blog, der über Design und Nachhaltigkeit schreibt, stellte Slat vor. Der Artikel wurde geteilt und geteilt und geteilt, die Youtube-Seite fing an zu rotieren, 50 000 Klicks, 100 000, 200 000, 500 000, 1 000 000.

Der Vortrag berührte jeden, der das Schwimmen liebt, das Tauchen, die Vögel, die Fische – oder die Menschen. Was sind wir ohne das Meer? »Generationen werden die Folgen des Mülls im Meer zu spüren bekommen«, sagt Achim Steiner, Exekutivdirektor des UN-Umweltprogramms.

Ein neues Leben brach über Slat herein. »Es war Sonntagnachmittag, ich war zu Hause – ich wohne ja bei meiner Mutter«, erzählt er. »Ich saß mit drei Freunden auf dem Bett, jeder einen Laptop auf den Beinen, und es kamen diese Mails! Es war verrückt!« Dingdingdingdingdingdingdingdingdingding – 1500 Mails an diesem Tag im März. Und so ging es weiter. Mutmacher, Bewunderer, Fragesteller, Freiwillige, auch Verliebte.

Und, nach einigen Wochen Schonzeit: Kritiker. Slat hatte mit seiner jugendlichen Arroganz die Fachwelt gereizt, mit seiner Kritik an ihrer reinen Präventionsstrategie, mit seinem Erfolg. Sie war erstaunt, beleidigt, herausgefordert.

Slats große Barrieren, urteilten die Experten, würden Plankton töten. Und nie ließe sich ein solch großes Hindernis in der Tiefsee verankern, Wind und Wellen würden es losreißen, und der Schaden wäre verheerend. »Den Ozean in fünf Jahren säubern. Klingt großartig, nicht wahr?«, stichelte die Meereskundlerin Kim Martini von der University of Washington in Seattle. »Außer eben, dass die Wissenschaftler, die an dem Problem gearbeitet haben, sagen, es ist unmöglich.«

Und der Umweltaktivist Stiv Wilson schrieb: »Die Reinigung der Meereswirbel ist eine Prophezeiung aus dem Märchenland. Sie ist gefährlich und kontraproduktiv für die, die ernsthaft versuchen, den Zufluss an Plastik in die Ozeane zu stoppen.«

Es fällt Slat immer noch schwer, über all die Ablehnung zu sprechen. »Es war sehr feindselig«, sagt er. »Und sie kam auch von Organisationen, die ich gut fand.« Auf ihren Seiten hatte er sich doch eingelesen, damals als Schüler. Slat nahm es ihnen einige Wochen übel. Dann schüttelte er sich und traf eine Entscheidung. Er wollte nicht gegen die Kritik kämpfen, er wollte sie nutzen. Er verhielt sich damit instinktiv wie die jungen Gründer im Silicon Valley: Auch sie legen Ideen früh offen, und je früher Fehler erkannt werden, desto größer die Chance, dass aus der Idee etwas wird. Es ist kostenloses Feedback von Experten. »Ich dachte mir«, sagt Slat, »die beste Antwort ist eine Machbarkeitsstudie.«

Und hatte er nicht die Unterstützung der Masse? Er gründete das Projekt »The Ocean Cleanup«. Innerhalb von zwei Wochen sammelte er über Crowdfunding 100 000 Dollar, es gaben Menschen, die bereit sind, in einen Traum zu investieren. Utopisten.

Einst bezeichnete das Wort Utopie den Entwurf einer anderen, besseren Gesellschaft; eine Utopie war etwas Erstrebenswertes. Heute hat das Wort diese Kraft verloren. Wir benennen damit etwas Unmögliches, etwas, was wir, weil wir vernünftig sind, lassen sollten.

Aber ist das vernünftig? Ohne Streben nach dem Unmöglichen gibt es keinen Fortschritt. Vermessen schien anfangs die Idee, ein künstliches Herz zu schaffen. Verrückt das Ziel, auf den Mond zu fliegen. Warum soll es unmöglich sein, das Meer aufzuräumen?

Nun hatte Slat im Herbst 2013, als er das Geld bekam, noch nichts geschafft, nur etwas versprochen. Das wusste er, und er machte sich klein. Kongresse? Vorträge? Nein, danke. 400 Interviewanfragen lehnte er ab.

Slat setzte sich wieder eine Frist, ein halbes Jahr, Anfang 2014 wollte er die Machbarkeitsstudie vorlegen und die Kritiker zum Schweigen bringen.

Aber so, wie er sich das vorstellte, ging es nicht. Sicher, er hatte Helfer und Mitstreiter, junge Idealisten und Volunteers, dazu Dutzende von Instituten und Wissenschaftlern: Ozeanologen, Physiker, Strömungstechniker, Recycling-Experten. Sie schenkten ihm Arbeitskraft im Wert von zwei Millionen Dollar. Aber sie arbeiteten verstreut auf der ganzen Welt, ohne festen Rahmen, sie arbeiteten, wenn es ihnen passte, nicht, wenn es nötig war.

500 Seiten lang sollte die Studie werden. Ende November, wenige Wochen vor der Deadline, gab es noch keine 500 Buchstaben. Wenigstens konnte Slat endlich zu einer Schiffsexpedition aufbrechen, jener stürmischen Fahrt von den Bermudas zu den Jungferninseln. Slat stimmte die Test mit den Leuten von »5 Gyres« ab, der Umweltorganisation, deren Direktor Stiv Wilson seine Pläne als »Prophezeiung aus dem Märchenland« genannt hatte. Zusammenarbeit statt Krieg, so sieht es aus, wenn man das Wissen der Gegner nutzt. Und

sie verfolgen ja irgendwie dasselbe Ziel.

Slat wollte mit der Expedition zeigen, dass er mit seiner Annahme, wie tief Wind und Wellen das Plastik unter die Meeresoberfläche drücken, nicht so weit daneben lag, wie viele sagten. Aber dann ging erst mal alles schief, er kotzte er sich bloß den Übermut aus dem Leib. Ein »Test für die Geduld und Mägen der Crew«, schrieb der Kapitän Eric Loss in seinem Blog.

Nach einigen Tagen beruhigten sich See und Mägen, und Slat begann, Loss zu beeindrucken: wie er Nachtschichten schob, anpackte, schweres Gerät hatten sie an Bord, bei den Wellen nicht ungefährlich. Die Tests gingen voran. »Ein großer Erfolg«, notierte Loss. Slat freute sich, dass er überlebt hatte – und dass die ersten Ergebnisse seine These stärkten. Am Ende ein Bier mit der Crew, und zurück zur Machbarkeitsstudie.

»Aber es ist realisierbar!«

Die Frist Anfang des Jahres verfehlte er. Und ein paar weitere. Aber am

3. Juni war es so weit. Auftritt auf dem Broadway. »Es galt als nicht möglich«, verkündete Slat. »Aber es ist realisierbar!« Die Studie widerspricht in vielem den Kritikern. Nein, es wird die Barrieren nicht aus der Ankerung reißen. Und nein, sie töten kein Plankton. Ja, das Plastik treibt ins Hindernis. Und ja, es ist bezahlbar, 300 Millionen Dollar pro Barriere, insgesamt sechs Milliarden. Das lässt sich teilweise wieder reinholen, denn das Plastik kann man zu Öl verarbeiten. Und Slat hofft, dass sich auch Staaten an der Finanzierung beteiligen: Die Kosten für die Volkswirtschaften durch die Verschmutzung sind deutlich höher.

Danach eine kleine Feier, kein Triumph, nur Erleichterung. Neunzig Prozent aller Machbarkeitsstudien zeigen, dass ein Projekt nicht machbar ist. Slats Traum aber lebt noch. Er ist bloß etwas kleiner: Nicht alles Plastik, sondern die Hälfte ließe sich so aus den Meeren fischen. Nicht fünf, sondern zehn Jahre würde das dauern. Und sechs Milliarden Dollar müssen einfach erst mal aufgetrieben werden.

Viele Kritiker hat Slat damit nicht bekehrt. Das Projekt sei »in der derzeitigen Form« nicht umsetzbar, sagt Kim Martini. »Die Verankerung wäre die größte Konstruktion, die der Mensch je ins Meer gelassen hat. Sie ist nicht ausreichend auf die Bedingungen im Ozean ausgerichtet, etwa wenn sich Meereslebewesen dort ansiedeln. Das Ganze ist zu wenig durchdacht und wird mit hoher Wahrscheinlichkeit scheitern.« Große Einwände – aber kein apodiktisches »Unmöglich« mehr. Martini fügt jetzt sogar hinzu, sie sei froh, dass es Leute wie Slat gebe. »Ich wünsche ihm alles Gute.«

Slat kann es gebrauchen. Bleich sitzt er einer kleinen Werkstatt der Uni Delft. Er gähnt im Fünfminutentakt. Seit zwei Jahren hatte er keinen Urlaub, nur am Sonntagmorgen frei.

Slat sieht noch so jung aus wie vor zwei Jahren auf der TEDx; aber seine Worte klingen anders: erwachsen. Er weiß nun viel über Meereskunde, über Management, sagt er. Vor allem aber habe er eines gelernt: »Wie man etwas wahr werden lässt.«

Die Vereinten Nationen haben Slat gerade als »Global Champion« ausgezeichnet, ein Titel, den auch Al Gore oder Michail Gorbatschow tragen. Und doch steht er noch am Anfang, sein Scheitern ist wahrscheinlicher als der Erfolg. Boyan Slat macht das keine Angst: »Die Geschichte ist eine Liste von Dingen, die nicht getan werden konnten und doch getan wurden.« Er baut nun einen Prototypen und plant die nächste Expedition. Zwei Millionen Dollar kostet das. Binnen 100 Tagen hatte er das Geld, 38 000 Spender aus 160 Ländern, kaum Firmen und Institutionen, fast nur kleine Beträge. Ganz normale Leute, die an das Unmögliche glauben.