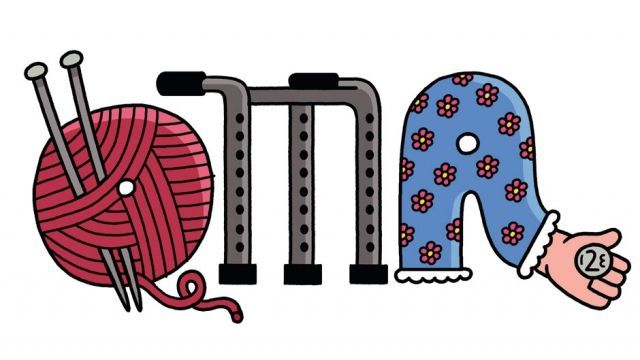

Schon Monate, bevor meine Mutter ihr erstes Enkelkind bekommen sollte, hatte sie einen Plan: Zwar freute sie sich sehr, endlich Oma zu werden und all das zu tun, was Omas eben tun – eisverschmierte Münder abwischen, beim Vorlesen der Abendgeschichte verheißungsvoll die Stimme senken, den Schmerz von verschrammten Knien mit einem Atemhauch wegblasen. Aber »Oma« genannt werden? Das wollte sie nicht! Denn mit einer »Oma« verband meine Mutter die Farblosigkeit von Kleidung, Haaren und Haut, dazu einen Schaukelstuhl im Wohnzimmer, eine karierte Decke auf den Knien und Kukident 2-Phasen.

Ihr Plan war einfach: Sie entschied sich für die italienische Form der Oma, »Nonna«, was in ihren Ohren nicht ganz so weißhaarig und kariert klang, und verpflichtete sämtliche Familienmitglieder, sie mit dem Tag der Geburt vor dem Kind so zu rufen. Ihr Plan ging auf – bis zu einem Augenblick, als das Mädchen unglücklich vom Kindergarten nach Hause kam und weinend vortrug, sie sei die Einzige, die keine Oma habe. Meine Mutter entgegnete keck, dafür sei sie auch die Einzige mit einer Nonna, was das Kind wieder mit der Welt versöhnte.

Mit ihrer Abneigung gegen den Namen »Oma« steht meine Mutter nicht allein da: Recherchen im Internet und im Bekanntenkreis ergeben, dass sie sich in bester Gesellschaft mit anderen Oma-Verweigerinnen befindet, die sich beispielsweise Nana, Rumi, Ama, Jiajia, Uma, Urmi, Näni, Baba, Gromi, Babulja, Mamoma, Ema, Dadi, Ahne, Mimi, Wowam, Mi, Baka oder Nane rufen lassen.

Seit der Emanzipation sind alle Frauenrollen und ihre anscheinend feststehenden Definitionen im Wandel. Mutter, Hausfrau und Ehefrau unterliegen neuen Auslegungen, warum nicht auch die Rolle der Oma? Schon lange sehen Omas auch nicht mehr aus wie Omas, das Bild der alten Frau hat sich verändert: durch Schlupflid-Operationen, Haarverdichtungen, Zahnaufhellung, Botox, glättende Kosmetik, gesunde Ernährung, Fitnesstraining. Auch meine Mutter könnte locker als Mittfünzigerin durchgehen, was an einem ausgefeilten Make-up liegt sowie an ihren dünnen Beinen, die sie mit viel Sport fit hält. Natürlich geht mit dieser Entwicklung ein Weiblichkeitsmodell verloren, das es schon seit Urzeiten gibt und nach dem sich laut dem Psychoanalytiker C.G. Jung jeder Mensch instinktiv sehnt: die alte Weise. Das Bild der alten Weisen lebe in unserer Seele, schrieb Jung, und deswegen tauche dieser »Archetyp« in Erzählungen und Kunstwerken aller Epochen und Kulturen der Menschheit auf.

Ich kann aber gut nachvollziehen, warum meine Mutter keine große Lust auf Ähnlichkeit mit diesem Archetyp hat: Sie will nicht aus dem Leben verblassen, so wie es eben viele alte Menschen mit der Blässe ihrer Kleidung signalisieren, nicht offiziell und für jeden auf der Straße hörbar die letzte Frauenrolle antreten, die im Buch des Lebens geschrieben steht. Ähnliches hat der Autor Rupert Christiansen beobachtet, der ein Werk über die Geschichte der Tante schrieb (The Complete Book of Aunts) und feststellte, dass sich junge Frauen heute dem Namen »Tante« verweigern, da sie den Stempel des mittleren Alters fürchten.

Im Moment freut sich meine Mutter erst mal darauf, zum zweiten Mal Oma zu werden. Sie bleibt die »Nonna«, so viel steht fest, doch eine Sorge galt der anderen, neu dazugewonnenen Oma – ob die denn Oma heißen müsse? Doch da die neue Oma aus den USA stammt, heißt sie bei all ihren anderen Enkeln auch schon immer »Granny«.

Illustration: Serge Seidlitz