Wenn ich als Baby nicht aufhörte zu schreien, rief meine Mutter meinen Vater an und ließ mich in den Hörer brüllen. Einmal schickte sie ihm ein Paket mit einer vollen Windel. Das war ihre Rache dafür, dass er sie hatte sitzen lassen, vier Wochen vor meiner Geburt, ohne Gründe zu nennen. Meine Oma nahm mich nur in Begleitung ihres riesigen Hundes vor die Tür, mit Pfefferspray in der Tasche, Ausschau haltend nach dem blauen Mercedes meines Vaters, in der Angst, er könnte mich in seine türkische Heimat entführen. Das hatte er angekündigt. Er kam nie.

Ich hatte eine glückliche Kindheit. Seit ich denken kann, ist mein Adoptivvater für mich da, ich nenne ihn Papa. Ich erinnere mich an ein Gespräch kurz vor der Pubertät, als meine Eltern mich fragten, ob ich meinen leiblichen Vater suchen wolle. Ich sagte Nein. Ich hatte kein Bedürfnis, ich wollte meinen Adoptivvater nicht verletzen und meine Mutter nicht an Vergessenes erinnern.

Genau das tat ich kürzlich aber doch, nachdem ich für einen neuen Job meinen türkischen Geburtsnamen hatte angeben müssen und nach meinem Vater gegoogelt hatte – einfach so. Auf Twitter fand ich sein Profilbild: Er sah aus wie ich, mit weniger, dafür graueren Haaren. Seine Adresse: keine Autostunde von meiner Heimat entfernt. 27 Jahre Unwissenheit, und dann reichen ein paar Klicks. Nun stellte ich meiner Mutter Fragen. War er die große Liebe? Nein. »Wir waren jung und verliebt, ich traf ihn im Türkei-Urlaub.« Bin ich das Ergebnis eines Flirts? Nein. »Wir heirateten nach acht Monaten und hatten zwei schöne Jahre.« Erinnere ich sie jeden Tag an den Verlust? Nein. »Ich war schnell nicht mehr wütend, weil er mir das schönste Geschenk hinterließ: dich.«

Ich schreibe meinem Vater einen Brief. Ob er der sei, den ich suche, und wenn ja, wie er mich erreichen kann. Der Brief liegt lange auf meinem Schreibtisch, ehe ich ihn abschicke. Dann kommt kurz darauf eine E-Mail. Er sei sich immer sicher gewesen, ich würde mich melden. Es sei die schönste Nachricht seines Lebens. Er fragt, wann wir uns sehen. Mir kommt es vor, als beschleunige er von null auf tausend. Wir verabreden uns in einem Gasthaus.

Zur Begrüßung umarmt er mich. Das fühlt sich an, als würde mich plötzlich irgendein Passant auf der Straße umarmen. »Warum guckst du so?«, fragt er. »Dachtest du, ich sei so ein fremder Ali?« Ich weiß nicht, ob ich lachen soll. Bald beantwortet er von sich aus die Frage, die mich am meisten interessiert. »Ich habe dich nie kontaktiert, weil ich euren Familienfrieden nicht stören wollte«, sagt er. Dabei schaut er mehr auf die Speisekarte als in meine Augen. Er redet weiter. Von sich. Ich erfahre, dass ich zwei Halbbrüder von verschiedenen Frauen habe, einer älter als ich, der andere jünger. Zu keinem der Söhne hat er Kontakt. »Nicht meine Schuld, ich habe es probiert«, sagt er.

Er erzählt von seiner Arbeit am Frankfurter Flughafen, wo er kürzlich 25-jähriges Dienstjubiläum feierte. Die einzige Frage, die er dann an mich hat, ist die nach mei-nem beruflichen Werdegang. »Wirst du berühmt?«, fragt er. »Ich strebe nicht danach«, sage ich. Da lässt sein Interesse nach. Was ich die vergangenen 27 Jahre gemacht habe, scheint ihm egal zu sein. Wie ich ohne echten Vater aufgewachsen bin? Unwichtig. Das Treffen, von dem ich mir vorstellte, es würde das emotionalste meines Lebens werden, ist – banal.

Nach der Begegnung habe ich zum ersten Mal Freunden von meiner Geschichte erzählt. Ich hatte mich immer dafür geschämt. So war das in einem hessischen Dorf, auf einer katholischen Privatschule, mit gerade mal drei Ausländern und zwei Scheidungskindern im ganzen Jahrgang. Merkwürdig, aber es verletzt mich nicht, dass mein Vater und ich uns überhaupt nichts zu sagen hatten und wohl auch nie haben werden. Das Treffen hat mir geholfen, dass ich über ihn reden kann. Und es hat mir gezeigt, dass mir nichts fehlt.

Dass er mir nie gefehlt hat.

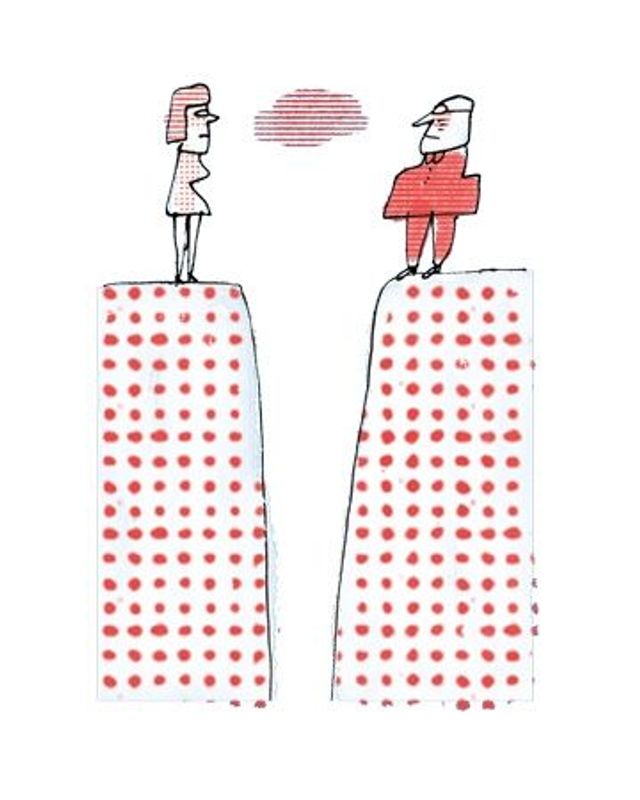

Illustration: Serge Bloch