Und jetzt lässt du dich streicheln, Ramona.

Sie ist ganz warm noch, und ihre feinsten Federflocken sind ein Hauch, sodass man kaum merkt, wenn man sie einatmet. Sie liegt auf dem Küchentisch, den Hals über der Kante. Das bisschen Blut, das jetzt noch tropft, mühsam tropft, wie dunkler Sirup tropft, geht in den Eimer. Den Teppich, der sonst unter dem Tisch liegt, der Kinder wegen, dass es warm ist von unten, den Teppich haben wir eingerollt. Er liegt im Wohnzimmer. Den Boden in der Küche kann man wischen. Die Kinder sind nicht da. Niemand ist da, nur Marcel und sie und ich. Das Beil haben wir geschliffen. Schweres, altes Eisen. Es war scharf, ich wollte aber, dass es noch schärfer ist. Als die Schleifsteine draußen im Schuppen fertig waren, fuhr ich mit dem Daumen über das Geschärfte, um ganz sicher zu gehen. Ein Schlag sollte es tun, ein einziger.

Das Geschärfte glänzte silbern und schabte mit trockenem Geräusch über die Haut. Marcel sah meinem Daumen zu, schwieg, zog die Augenbrauen hoch wie zur Frage: Und? Scharf genug?

Draußen hörte man sie rufen, hinten auf der Wiese, acht Gänse unter den Apfelbäumen. Man hörte ihre Ahnung, die Unruhe. Marcel sagte: »Merkst du, die wissen genau …« Sonst sprachen wir wenig. Dämmerung brach ein, Novemberdämmerung. Bitte jetzt nicht noch Regen. Doch. Regen. Unpassend zart und lautlos, aber Regen.

Marcel steht draußen am Schuppen und raucht. Ich bin allein mit ihr.

Damals, als wir sie zum ersten Mal sahen, sagte Marcel einen Satz, dessen Absicht ich erst jetzt verstehe, vielleicht auch dessen Weisheit: »Du wirst eine krasse Erfahrung haben, und danach wird alles anders sein.«

Im Eimer liegt auch ihr Kopf, und dass ihr eines Auge blau, das andere aber grau war, das ist jetzt nicht mehr zu erkennen.

So ist es also, das Ende.

Jetzt bin ich der homo necans, der schlachtende Mensch, denn der Akt des Tötens gehört zu meiner genetisch geprägten Tiefenstruktur, so beschreibt es Walter Burkert, der Religionsphilosoph, zu meiner archaischen Psyche gehört es. Nur haben wir das Töten arbeitsteilig ausgelagert, haben Maschinen beauftragt, Köpfe abzuschneiden. Wir kaufen und essen nur noch, aber zum Essen gehört das Töten, gehört der Ritus.

Ich sitze bei Ramona, unserer Gans, diesem ausblutenden Torso in Marcels Küche, die wir nass wischen werden, wenn alles vorbei ist.

Ich bin hier und bin ganz woanders.

Meinen Vater höre ich, wie er am Sonntag auf der Kanzel steht, Hunderte Male in seinem Pastorenleben auf der Insel Rügen steht er da und spricht diese formelhaften, rhythmischen Worte, mit denen er der Gemeinde mitteilt, wer über die Woche gestorben ist: Es hat dem Herrn über Leben und Tod gefallen aus dieser Welt abzuberufen die Witwe Erna Schack, oder den Schornsteinfegermeister Fritz Molkentin, oder die Melkerin Hildegard Dau.

Während er so spricht, geistert seine Tochter zwischen den Bankreihen umher und fragt sich, warum es Gott eigentlich gefällt, die Melkerin oder den Schornsteinfeger ins Jenseits zu holen. Ob Gott das Spaß macht? Und ob Gott auch Tiere abberuft, ob ihm das auch gefällt?

Die alten Frauen in den Kirchenbänken ziehen umhäkelte Taschentücher aus ihren steifen, weißen Sonntagshandtaschen. Bei den Frauen, die Westpakete

bekommen, riecht es nach Lux und nach Fa, weil sie die kostbaren Seifenstücke zwischen die Wäsche legen. In deren Nähe will ich sein, wenn mein Vater im Talar über den Tod und die Abberufenen spricht, in einem trostvollen Ton, der die Hoffnung lässt, dass das Ende womöglich gar kein Ende, sondern ein Anfang ist.

Daran muss ich denken, als ich die Stelle abtaste, da, wo der eine Hieb des Beils sehr sauber ihren Kopf vom Rumpf getrennt hat. Säuerlich riecht es, nach ihrer Hälmchenverdauung, die jetzt unkontrolliert auf den Küchentisch läuft. Wir werden dann alles wischen, ja.

Himmel, sage ich zu mir selbst und trinke einen Schluck aus dem Glas, das Marcel mir eingeschenkt hat, auf meine Bitte hin, White Rum steht auf der Flasche, im Glas schwimmt eine Daune. Nun bleib mal ruhig, ganz ruhig. Es war ja kein Mensch. Es war nur ein Tier.

Der Anfang. Also der Anfang der Geschichte war eigentlich sehr lustig.

Komm, sagte ich zu meinem Sohn, wir kaufen eine Gans. Nicht irgendeine Gans, sondern eine, die ein glückliches Leben auf dem Lande führt. Wir besuchen sie manchmal und streicheln ihre Federn und reichen ihr Hälmchen, und dann, wenn ihre Zeit gekommen ist, dann wird es uns nur einleuchten, dass wir sie abberufen und also schlachten, denn dafür haben wir ihr schließlich die Hälmchen gegeben, und ein herrlicher Braten landet auf unserem Sankt-Martins-Tisch.

»Na, Söhnchen, was sagst du dazu?«

Erst einmal sagte Simon nichts.

Dafür fragte meine Tochter: »Aha, wir ermorden also eine Gans?«

Tilda ist jetzt 15, Simon elf Jahre alt. Sie schauten mich beide an, tief und durchdringend, wie sie es tun, seitdem sie die Augen aufgetan haben. Die Kinder, begnadet mit feinsten Antennen, waren sofort misstrauisch. Zum einen, weil sie spürten, dass es mit Sicherheit nicht meine Idee gewesen war, eine glückliche Gans zu kaufen, sondern dass es irgendwas mit der Zeitung zu tun haben musste. Das stimmte auch. Zum anderen, weil sie ahnten, dass die Gans den Essens-Graben, der quer durch unsere Familie geht, noch vertiefen und dass selbst eine glückliche Gans nur Probleme bringen würde.

Wir hatten den Kindern natürlich, als sie klein waren, auch Selma Lagerlöfs Geschichte über Nils Holgersson vorgelesen, diesen Däumling, der mit dem Gänserich Martin fliegt. Und erst Friedrich Wolfs großartiges Märchen, mit dem jedes ostdeutsche Kind groß wurde und die auch in unserer Familie seit Jahren vor Weihnachten Kult ist: Die Weihnachtsgans Au-guste, am allerbesten gelesen von Dieter Mann. Sie erzählt von der Klugheit der Frauen, und dass es meistens zur Katastrophe führt, wenn vergeistigte Männer sich großspurig in Haushaltsdinge einmischen. Sie erzählt aber vor allem davon, dass es unmöglich ist, eine Gans zu schlachten und zu essen, die man mit einem Namen benannt – und zu der man also eine Bindung aufgebaut hat.

Simon sagte: »Mama, Auguste dürfen wir sie bitte nicht nennen.«

Wir sind vier. Gregor, mein Mann, und Tilda, unsere Tochter, essen kein Fleisch. Gregor spricht oft noch nicht einmal von Fleisch. Er sagt mit einem Lächeln »totes Tier«, wenn er Fleisch meint. Der dabei mitschwingende und in den Vorwurf gleitende Unterton ist da, seitdem Jonathan Safran Foer sein Buch Tiere essen auf den Markt und auch in unser Haus gebracht hat. Na, gibt’s wieder totes Tier? Wenn so ein Satz fällt, krachen Simon und mir natürlich sofort die eigenen Schuldgefühle auf den Teller. Wir möchten aber lieber von unseren Schuldgefühlen unbehelligt Fleisch essen.

Wir essen nämlich sehr gerne Fleisch, nicht oft, aber einmal im Monat etwa gibt es so einen Lustmoment, und dann kaufe ich am Samstag Lamm oder Hühnchen, immer im türkischen Supermarkt an der Grunewaldstraße, weil es da so lebendig und sinnlich zugeht, dass ich all die abberufenen Tiere an der Theke zwar als tot, aber noch ins Leben eingebettet wahrnehme. Doch natürlich kommt das Fleisch auch hier aus der Massentierhaltung.

»Na, schmeckt’s?«, fragen unsere beiden Vegetarier, wenn wir mit dem Hühnchen, sie aber mit ihrem Gemüseteller am Tisch sitzen.

Es war im Mai, als ich zum ersten Mal Marcels Nummer wählte, um mich heranzutasten an unsere Gans, an das Dorf, in dem sie lebte, an die Geschichte, die ich schreiben würde. Der Mann am Telefon sprach ruhig, er klang jung und doch in einer Weise nachdenklich, dass ich wusste: Mit ihm wird das gehen.

»Und? Haben Sie denn eine passende Gans, also eine, die zu Sankt Martin auf dem Tisch stehen kann?«, fragte ich ihn am Schluss.

»Ja, ich hätte da eine Kandidatin«, antwortete er nach kurzem Überlegen.

Ob ich wollte oder nicht, ich ergänzte gedanklich sofort: Todes-Kandidatin. Es ging hier um eine Todeskandidatin.

Wir wollten unsere Kandidatin Ramona nennen. In meiner Kindheit hatte es einige bräsige, irgendwie ganshafte Mädchen gegeben, die Ramona hießen, und

so war ich es, die den Namensvorschlag machte, schon auf der ersten Fahrt zu ihr, nach Schönerlinde, an den Nordrand Berlins. Dahin, wo die Stadt alles ausspeit, was sie in ihrem Innern nicht haben will: ein hochmodernes Klärwerk, eine hochmoderne Biogasanlage, die lautlose Schweinemast, unruhig blinkende Windräder, eine knatternde Kartbahn und ein immer rauschendes Autobahnkreuz. Das alles hat Schönerlinde.

»Ich freu mich schon so auf mein Gansilein«, sagte Simon, neben mir im Auto.

Es war der 11. Juni. Die Linden blühten.

Am auffälligsten, was das Äußere betrifft, sind seine Rastazöpfe, die dick und so lang sind, dass sie ihm bis zum Hosenbund reichen. Marcel Riedel ist in Chemnitz geboren, 1979. Da hieß Chemnitz noch Karl-Marx-Stadt. Vor acht Jahren ist er mit seiner Freundin rausgezogen aus der Stadt, ins Berliner Umland, hier werden ihre Kinder groß. Leonhard ist sieben, Madita ein gutes Jahr alt.

Die schmale Haushälfte, die sie bewohnen, ist gemietet. Sie kommen ohne Auto klar, machen alles mit dem Rad und mit der Bahn, obwohl sie mitten in Berlin arbeiten, und beide mit Kindern. Ann-Kathrin als Tagesmutter, Marcel ist fast fertig mit der Erzieherausbildung. Er hat schon vieles gemacht in seinem Leben, aber seit Jahren arbeitet er nun schon in einem Kinderladen in Berlin-Moabit. Er sagt: »Das ist die glücklichste Arbeit meines Lebens.«

Einer der Vorteile des Hauses in Schönerlinde ist, dass ein großes Stück Wiese dazugehört. Man geht durch einen Riegel von Schuppen nach hinten, öffnet zwei Zauntore und steht mitten im Grün mit den Apfelbäumen. Da lebt die Gänseherde, tagsüber jedenfalls, denn am Abend treibt Marcel die Tiere meistens in den Stall, weil manchmal in der Nacht der Fuchs kommt, und Greifvögel gibt es hier auch. Im Stall nur sind sie sicher. Die Herde, das sind sieben Gänse und ein Ganter. Marcel hat auch sieben Hühner, zwei Hähne, zwei Kaninchen und Rieke und Rudi, die beiden wilden Terrier.

»Aber du musst dabei sein, das gehört dazu. Ich will, dass die Menschen, die meine Tiere essen, sie bewusst essen.«

Aber warum macht er sich die ganze Arbeit? Marcel hält die Tiere, weil er die Eier essen will und weil er gerne Fleisch isst. Aber er isst am liebsten, was er selbst großgezogen hat. Sehr selten kauft er mal Wurst oder Fleisch, und wenn, dann nur im Biomarkt. Massentierhaltung verabscheut er. Er will, dass seine Tiere nach ihren Instinkten leben können. Die Terrier graben sich Löcher im Garten, die Gänse fressen, was das Land ihnen gibt. Nur Schilf zum Brüten, einen kleinen Teich – das kann er ihnen nicht bieten.

Und ihm ist noch etwas wichtig. Dass Kinder erleben können, wie Tiere groß werden und gedeihen, wenn ihnen der Raum gegeben wird, der ihrer Art gemäß ist. Deshalb macht er das manchmal – mit Kindern und ihren Eltern eine Gans großziehen. Nicht, um Geld damit zu verdienen, es ist für ihn eine Art Dienst an der Gesellschaft, es ist seine Mission, das bewusste Essen unter die Menschen zu bringen. Er sagt: »Und wir essen das Glück ja dann mit, das zum Beispiel Ramona in ihrem Leben hat. Sie hat hier alles.«

Marcels Gänse haben, verglichen mit Mastgänsen, wie man sie im Supermarkt kauft, ein sehr langes Leben. Eine Gans aus der »Turbomast«, so nennt man das, hat ganze neun Wochen gelebt. (»Sie werden ja praktisch als Babys geschlachtet«, sagt Marcel.) Sie hat Kraftfutter bekommen und, wenn nötig, Medikamente. Landgänse auf Geflügelhöfen werden normalerweise nach 16 Wochen getötet. Wenn es hochkommt, sind sie 22 Wochen auf der Erde.

Ramona war schon ein gutes Jahr alt, als wir sie zum ersten Mal besuchten. Wir schauten sie an wie ein kleines Kind. »Na, da bist du ja«, sagten wir zu ihr in schäkerndem Ton, knieten uns ins Gras und hofften, dass sie zu uns kommen würde, aber sie schaute uns an, stolz und anfangs nur von ferne, sehr aufrecht, eine Pommerngans mit geschecktem Federkleid, als einzige grau-weiß, sodass wir sie in der kleinen Herde nie verwechseln konnten.

Schon bei diesem ersten Besuch sagte Marcel, dass er eine einzige Bedingung stelle: dass ich beim Schlachten dabei bin. »Du musst nicht selber Hand anlegen«, sagte er zu mir. »Aber du musst dabei sein, das gehört dazu. Ich will, dass die Menschen, die meine Tiere essen, sie bewusst essen.«

Jetzt, im Nachhinein, denke ich, dass er auch einfach nicht gern allein ist, wenn er die Schwelle überschreitet.

Er zeigte uns den Hackklotz an der Hecke, auf dem wir sie köpfen würden, und sagte, er achte immer darauf, dass ein Tier nie das Blut des anderen rieche. Simon schaute mich an. Man könne ja nicht wissen, sagte Marcel, ob sie Angst kennen, die Gänse, und was sie tatsächlich empfinden. Was wissen wir schon?

Über Gänse allerhand. Natürlich durch Konrad Lorenz, den Verhaltensforscher, der sich sehr mit den wild lebenden Graugänsen beschäftigte, mit dem Gänsekind Martina und dessen unbeabsichtigter Prägung auf ihn. Immer wieder liest man vom Gemeinschaftssinn der wilden Gänse, von denen die Hausgänse ja abstammen. Man liest, dass sie ihr Leben lang monogam sind, dass sie trauern und oft wochenlang suchen, wenn der Partner verschwindet. Dass sie nicht nur als Paar, sondern auch in der Schar zusammenhalten, in der Großfamilie sozusagen. Ich wollte das alles nicht so genau wissen, schon gar nicht am Anfang unserer Geschichte.

Tilda aber, meine Tochter, hatte sich natürlich sofort informiert und wusste alles über Gänse, weshalb sie uns, als wir ihr nach unserem ersten Besuch in Schönerlinde beim Abendessen von Ramona erzählen wollten, sogleich ins Wort fiel.

»Ihr dürft mir bitte nichts über dieses Tier erzählen, ich sehe doch sofort alles vor mir. Wahrscheinlich hat sie einen festen Partner, und ihr wollt sie von ihm trennen und ermorden.« (Meine Tochter erschlägt nicht einmal Mücken oder Fliegen oder Nachtfalter. Sie werden mittels eines Glases und einer Postkarte an die Luft gesetzt.) »Ermorden? Du, hör mal«, sagte Simon, »der Ramona geht es da so gut auf der Wiese, sie hat ein total unbeschwertes Leben, und Marcel hat das Herz so auf dem rechten Fleck, ich finde, du übertreibst ein bisschen.«

Und zu mir gewandt: »Mama, wir machen das schon.«

Und zu ihr gewandt: »Lass mal, Tilda, nach Ramona werd ich auch Vegetarier.«

»Also zum Mord«, mischte sich nun Gregor auf seine Weise mäßigend ins Gespräch, »zum Mord gehören Menschen und niedere Beweggründe, und Essen-wollen ist ja für sich genommen …«

Tilda unterbrach ihn: »Papa, ich bitte dich, es gibt doch wirklich genug, wovon man sich ernähren kann, ohne Tiere umzubringen.«

»Aufhören«, bat Simon klagend, »es reicht!«

Es war dies auch für mich der Moment, an dem ich Lust hatte, aus der Wohnung zu stürmen, raus, in den Park, wo ein Baum ein Baum und ein Hundehaufen ein Hundehaufen ist, weg von diesem verkopften Abendessen und am liebsten zurück an den Esstisch meiner Kindheit, an dem immer mindestens sechs Menschen saßen und an dem die Dinge klar geregelt waren. Fleisch war da etwas Gutes und Besonderes. Meine Eltern hatten den Krieg erlebt. Meinen Vater hatten sie als 16-Jährigen zu den Flakhelfern gezogen. Der Hunger der Nachkriegszeit war ihm eingebrannt, und mit ihm eine Dankbarkeit für alles, was satt macht. Es ging weniger um den Genuss, es ging ums Sattwerden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und Brot zu haben ist schon mal wunderbar. Über Essen wurde bei uns kein Wort verloren, es sei denn, man lobte, was auf dem Tisch stand.

Auf dem Tisch stand einmal in der Woche, nämlich am Sonntag, entweder Fisch oder das verlässliche Ablass-Huhn von Fräulein Mayer oder ein Braten, meistens nicht ganz mager und fast immer vom Schwein, weil wir nicht so gute Beziehungen zu den Verkäuferinnen am Fleischstand der Kaufhalle hatten wie zum Beispiel die Mutter meiner Freundin, die selbst Verkäuferin war, und zwar im Wäscheladen, was ihr die Möglichkeit bot, die Dinge, die im Wäscheladen knapp waren, zu tauschen gegen die Dinge, die am Fleischstand knapp waren. Also Rinds-rouladen gegen Baumwollwindeln oder Schweinefilet gegen Handtücher, Kochschinken gegen Bettwäsche.

Meine Mutter, die Frau des Pastors, hatte in der Tauschwirtschaft des Sozialismus nichts Irdisches zu bieten, und so stand sie, immer am Freitag, am Fleischstand und kämpfte darum, das Stück, das man ihr hastig unterzujubeln versuchte, doch wenigstens noch kurz sehen zu dürfen.

Wenn sie es dann sah, so fiel fast immer der Satz: »Ach, haben Sie nicht was mit weniger Gezanzel?« Gezanzel, so nannte meine Mutter Fett und Sehnen und Knöchelchen, also alles, was schlecht zu beißen war.

Das Ablass-Huhn war immer frei von Gezanzel. Fräulein Mayer, ein korpulentes Menschenkind mittleren Alters, das in der LPG mit Hilfsarbeiten ein bisschen Geld verdiente, brachte das Ablass-Huhn sehr verlässlich alle fünf Wochen. Fräulein Mayers Wesen war von kindlicher Fröhlichkeit, die zwar, auch eines Sprachfehlers wegen, momentweise ins Irre glitt, im Ganzen aber nicht beunruhigend war.

Fräulein Mayer erschien in Ermangelung eines Telefons immer unangekün-digt, dafür immer mit einem Huhn. Jemand aus der Familie nahm sich dann Zeit für sie, kochte ihr Kaffee, meistens meine Mutter, oft auch ich. Warum Fräulein Mayer uns über Jahre Hühner brachte, haben wir sie nie gefragt. Hatte sie irgendwas auf dem Kerbholz, wofür sie büßen musste, indem sie sich für uns das Huhn vom Munde absparte? War es eine Art Opfergabe, ihr gutes Werk?

Das fragte ich mich und nannte Fräulein Mayers Huhn deshalb: das verlässliche Ablass-Huhn. Auch wenn der Ablass eine katholische Einrichtung war – mit Sünden und Sündenstrafen hatten wir ja nun auch täglich zu tun.

Eine Sünde war es zum Beispiel, ein Tier zu quälen oder dem Leiden eines Tieres zuzusehen, ohne es zu beenden. Tiere sind der Bibel nach Gottes Geschöpfe, wie der Mensch, und auch Pflanzen reißt man nicht sinnlos aus. So sind wir groß geworden, und die Gedanken des verantwortungsvollen Umgangs mit den Tieren als Mitgeschöpfen haben Gregor und ich auch unseren Kindern weitergegeben.

Bis wir Ramona aus dieser Welt ab-berufen haben, war ich nie bei einer Schlachtung dabei. Es ist merkwürdig, aber ich habe das Schlachten tatsächlich verdrängt während all der Besuche, die Simon und ich bei unserer Gans gemacht haben.

Wir waren immer zu zweit, denn unsere Vegetarier wollten Ramona nicht einmal kennenlernen. Wir fuhren nach Schönerlinde, schauten ihr zu, wie sie mit den anderen schnatternd über die Wiese lief. Marcel erzählte uns immer erst etwas aus dem Gänseleben und dann aus seinem Leben, und dann fuhren wir wieder. Selten ließ Ramona zu, dass wir uns ihr näherten.

So kam der November. Marcel und ich wollten den Tag ihrer Abberufung festlegen. Es ging ein bisschen hin und her, denn wir suchten nach einem, an dem seine Familie nicht da sein würde, und auch Simon sollte nicht dabei sein. »Er hat mit den Bildern, die er jetzt schon im Kopf hat, genug zu tun«, sagte Marcel.

Die Bilder. Dass sie in ihm arbeiteten, merkte ich auch an seinen Fragen. »Was denkt Ramona, wenn die Wildgänse über Schönerlinde fliegen?«, fragte er nach unserem letzten Besuch bei ihr. »Will sie wohl mit?«

»Natürlich will sie mit«, sagte Tilda zu Hause, und »es ist schon interessant, wie ihr mit Ramonas Ermordungstermin so herumjongliert, als ginge es um ein Handballspiel.«

Aber dann stand er fest, der Tag. Am Abend vor dem Schlachten brachte ich Simon ins Bett. »Es ist Ramonas letzte Nacht«, sagte ich, »was denkst du?«

»Ach Mami, eigentlich nichts Besonderes. Ich denke, sie hat nur dafür gelebt, dass wir sie essen. Deshalb ist sie auf der Welt. Das ist ihre Bestimmung. Hat doch jeder ’ne Bestimmung …«

»Ja«, sagte ich, »jeder. Und jetzt schlaf.«

Der Morgen über Berlin hatte diese Knochenwolken, wie eine lang gestreckte Wirbelsäule sahen sie aus. Als läge ein großes Tier am Himmel, oder sein Röntgenbild, und das Fleisch drumherum darf jeder sich denken. Gegen Mittag zog es sich zu, am späten Nachmittag, in Schönerlinde, begann es zu regnen. Unpassend zart, aber Regen.

Das Schlimmste ist dies: Wir hacken Ramona den Kopf ab. Ein einziger Hieb, so soll es sein, mit dem Geschärften. Sie war betäubt. Jetzt ist sie tot, hat keinen Schmerz. Ihr Körper aber tut so, als gehe das Leben einfach weiter. Lange schlagen ihre Flügel. Als wolle er fliegen, dieser Rumpf. Marcel hält ihn an den Beinen, lässt ihn bluten, über dem Eimer.

Am späten Abend schüttet es wie aus Kannen. Wir haben sie gerupft und ausgenommen und in ihrem Magen Kiesel gefunden, und zwei Kirschkerne. Wir haben den Magen gewaschen. Wir haben ihr mit dem Ausbeinmesser die Füße abgeschnitten und die oberen Teile der Flügel. Das machte ein reißendes Geräusch. Im Flockenwirbel standen wir in der Küche. Wir haben dann alles gewischt und sie in eine Plastetüte gelegt. Dann ist sie neben mir nach Hause gefahren, auf dem Beifahrersitz. Ich schaute auf die Tüte. Ach, hättest du dich doch streicheln lassen, Ramona.

Am Morgen danach starren vier Menschen auf den Gefrierschrank in der Küche. »Ist Ramona da …drin?«, fragt Simon. »Ihre Leiche ist da drin«, sagt Tilda. Ich nicke. Wir schweigen. Was wir schweigen, ist dies: Sollen wir das Festmahl abblasen? Sie lieber doch nicht essen?

»Also, Moment mal«, beendet Gregor die Stille, »es wäre Ramona gegenüber ja völlig respektlos, sie jetzt nicht zu essen.«

»Genau, Papa, sie ist ja für uns gestorben«, sagt Tilda.

»Einigen wir uns doch darauf, dass sie für die Zeitung gestorben ist«, sagt Simon, »für die Geschichte ist sie gestorben.«

Die Geschichte. Sie geht natürlich weiter, und jetzt kommt sie an unserem Esstisch an, denn da sitzen wir mit unseren Freunden aus dem Haus. Draußen ziehen Kinder mit Laternen durchs Viertel. Wir haben zusammen gekocht, einen Nachmittag lang: Rotkohl mit Quitten, Kartoffelbrei mit Thymian und für die Vegetarier Pfannkuchen, mit Pilzen gefüllt. Tilda hat einen herrlichen Pudding aus Schokolade gemacht.

Ramona, den Bauch voller Äpfel und Rosinen, glänzt golden im Ofen wie eine Königin.

Merkwürdig, aber es war ein Leichtes, sie zu essen. Ihr Fleisch war dunkel. Es schmeckte nach Sommer, nach roten Johannisbeeren und nach der Wiese, nach all dem Geschnatter. Es schmeckte nach der Ausdauer ihrer Ahnen, der Wildgänse. Man schmeckte auch ihren vornehmen Stolz, und einen sehr zarten Hauch von der Angst vor dem Fuchs.

»Auf Ramona!« So stießen wir an.

Simon und ich sahen uns in die Augen. Wie hatte Marcel gesagt? Dass wir das ganze Glück mitessen werden, das sie in ihrem Leben hatte.

Wenn das stimmt, dann ist das hier nicht das Ende.

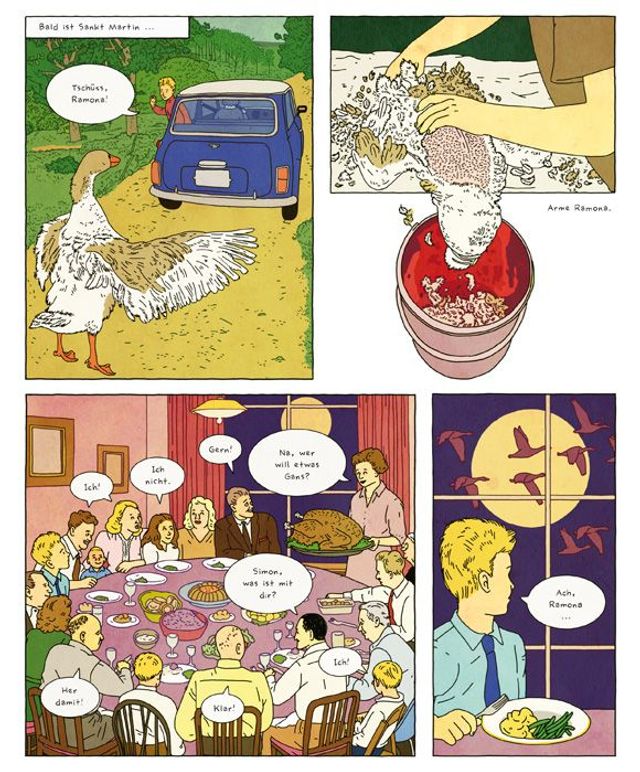

Illustrationen: Rutu Modan