Die Wohnung lebt durch die Wand. Feine dunkle Linien ziehen sich wie kalligrafische Zeichnungen auf der hellbraunen Fläche elegant bis unters Dach. Die Wand ist aus Stampflehm. Die verschiedenen Pigmentstreifen entstanden durch eingestampfte Erden aus unterschiedlichen Orten. Ganz weich und warm wirkt das. Und doch trägt das Material der Wand sicher diese lichte Dachgeschosswohnung. »In dem Moment, wo ich meine Hände im Lehm hatte, war das für mich wie ein Heureka-Effekt, der Missing Link«, sagt Anna Heringer. Die 44-jährige Architektin

Der Traum vom ewigen Lehm

Die Bauindustrie gehört zu den größten Zerstörern der Erde. Die Architektin Anna Heringer aber hat sich auf einen Baustoff spezialisiert, der Jahrhunderte überdauert und immer wieder neu verwendet wird. Die Frage ist nur, ob er sich in der westlichen Architektur durchsetzen kann.

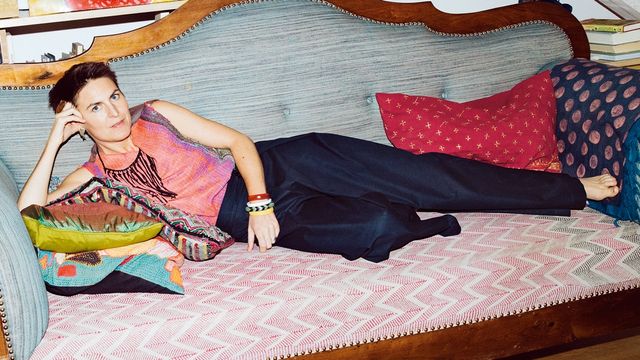

In der Architektur waren Frauen lange fast unsichtbar. Architektinnen wie Anna Heringer ändern das gerade.

Foto: Sima Dehgani