In einem weiten, kalten Meer, irgendwo zwischen den Kontinenten, schwimmt ein grüner Fleck. Der grüne Fleck ist ein altes Auto aus den Siebzigern, festgezurrt in einem kantigen Container, der auf dem Deck eines Frachtschiffs steht, das geradewegs durch die Nacht zieht. Sie haben das Auto, einen klassischen, leicht verkratzten Porsche 911, in Los Angeles in den Container gefahren, das Schiff ist südwärts aus dem Hafen ausgelaufen, hat den alten Porsche durch den Panamakanal gebracht, jetzt ist es mitten auf dem Atlantik. Ein paar Wochen später wird der grüne Porsche in meiner Garage stehen.

So soll es sein, aber in diesem Moment, als der grüne Fleck noch auf dem Ozean treibt, weiß ich nicht, dass es so kommen wird. Dass da ein alter Porsche in Rotterdam anlanden wird, mit so vielen Jahren amerikanischer Geschichte im verblichenen Lack und im brüchigen Kunstleder, mit der warmen Musik Kaliforniens, der Erinnerung an einen Krieg in Vietnam, an Gitarrenriffs und vergangene Tage im Weißen Haus. Ich habe noch keine Ahnung davon, dass der grüne Fleck bald bei mir sein wird. Aber ein paar Wochen später, im Oktober 2013, ist er da.

Und als der Wagen unten in meiner Garage steht, sehe ich oben in unserem Wohnzimmer einen Mann auf Youtube sterben; er ist Ende sechzig, singt seine letzten Lieder, zupft seine Gitarre, und was könnte man besser singen, wenn es zu Ende geht, als Bob Dylans It’s All Over Now, Baby Blue. Der Mann, den ich auf meinem Laptop singen sehe, ist so zart und zerbrechlich, hinfällig schon, doch voll von Musik, voll von Melodien und einer flirrenden Wehmut. Er ist ein Gitarrist aus Berkeley, Kalifornien, er ist schon seit ein paar Wochen tot, als ich die letzten Bilder von ihm auf Youtube sehe, aber auch das weiß ich da noch nicht. Am Ende wird sein Leben, wird sein grünes Auto mir noch ein paar Jahrzehnte Amerika erklären, wie eine Zeitmaschine.

Dale Miller heißt der Mann, den Namen habe ich in den alten Papieren des Porsche gefunden. Im Spätsommer 2013 ist er seinem Lymphkrebs erlegen, es war klar: Ich würde ihn nicht mehr kennenlernen. Aber in einer Münchner Garage parkt nun dieses alte Auto, das seine Geschichte erzählt. Und da drüben in Berkeley in Kalifornien, da wohnt seine Witwe, die Anwältin Terry Helbush, in einem schönen alten Haus am Hang, in dem noch Dales Gitarren stehen und im Keller ein paar Büchsen Motoröl für den alten Porsche liegen, einen Wagen, den Dale sich in den Neunzigern gebraucht gekauft hatte. Als er wusste, dass man sich manche Träume noch erfüllen sollte.

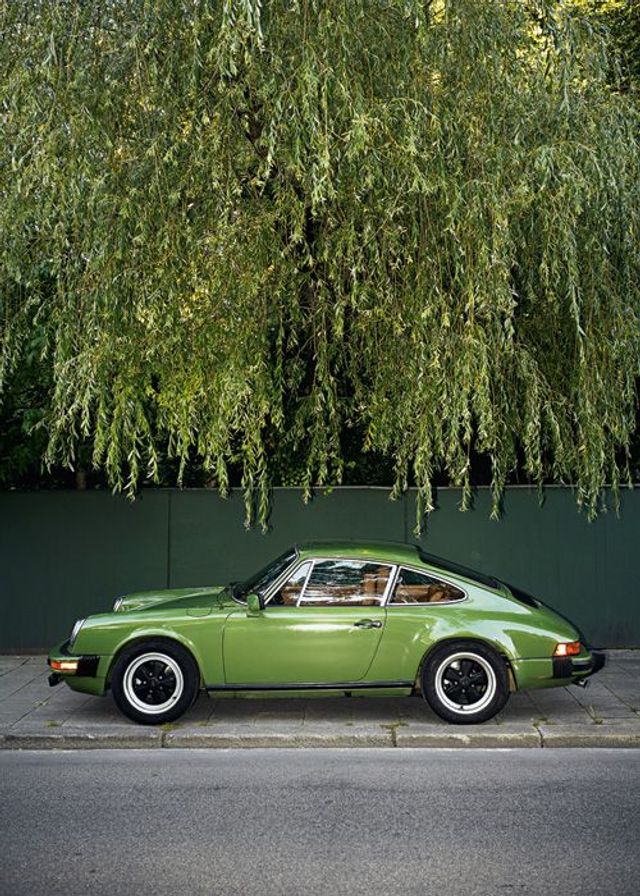

Vor allem, wenn sie so grün sind: »Olivgrün« hatte Porsche, hatte die Fabrik in Stuttgart, den Farbton genannt. »Avocado« hatte Dale gesagt, das passte besser in seine kalifornische Welt, seine kalifornische Weltsicht. Und die hatte er sich erkämpft, mit den Gitarren, der Musik und einer sanften Revolte, denn sein Vater, Dale Senior, kam noch aus einer anderen amerikanischen Welt, aus einer olivgrünen, aus einer Uniformwelt. Dale Senior war ein Berater von Präsident Lyndon B. Johnson, jenes Präsidenten, der von Kennedy in den frühen Sechzigern ein Problem in Vietnam geerbt hatte – und schließlich so verzweifelt diesen Krieg um Hanoi und Saigon führte, aus dem Weißen Haus heraus, jahrelang.

Aber wie sollte ich das wissen, als ich den grünen Porsche zum ersten Mal sah, bei einem Oldtimerhändler in der bayerischen Provinz zwischen München und Augsburg? Wie sollte das überhaupt jemand wissen? Auch Matthias Pinske, ein zurückhaltend freundlicher Autohändler, der den Porsche aus Amerika übernommen hatte, auch er hatte keine Ahnung, was dieser grüne Fleck erlebt hatte. Aber er hatte ein Gespür dafür, dass ein avocadogrüner Porsche aus Kalifornien nicht die üblichste aller Geschichten mit sich bringen würde. Pinske gehört sicher nicht zu den Menschen, die glauben, dass die Dinge eine Seele haben, aber er weiß, dass alten Autos etwas anhaften kann. Also inserierte er den Porsche so: »Evergreen, 911 mal anders«. Und das war der Porsche ganz sicher, ohne dass es irgendwer da schon beweisen konnte.

Ein paar Monate später, als Dale Miller längst tot war, da würde seine Frau Terry die Geschichte erzählen, wie sie mit dem Porsche nach Mexiko in die Wüste gefahren sind, viele Meilen weit, in die Canyons und Sandeinöden, wie am Ende die Mexikaner um den grünen Porsche standen und Alemania, Alemania riefen, also Deutschland. Sie würde erzählen, wie Dale, der Porschefahrer, auf seiner Gitarre zum Sonnenuntergang für sie, seine Frau, spielte. Und sie erinnerte sich, wie sie dann einfach tanzte, im letzten Licht auf einem Hügel. Aber so weit war die Geschichte noch nicht. Noch war da nicht mehr als ein alter Porsche in meiner Garage, ein ziemlich stabiler Sportwagen, den ich zum Preis eines gebrauchten Golfs gekauft hatte, so wie ich Zeit meines Lebens eher alte Autos gekauft habe, vielleicht auch deshalb, weil man sich in ihnen manchmal noch so fühlt wie früher. Ich vermute, Dale hätte ich das nicht erklären müssen. Auch nicht, dass manche Dinge, und seien sie auch nur ein Auto, die flüchtigen Momente von Jahrzehnten in sich tragen, für immer.

An jenem Abend, als ich Dale Miller auf dem You-tube-Video seine letzten Lieder singen sah, die Finger sanft auf den Saiten der Gitarre, da war mir plötzlich klar, wieso in dem Porsche eine so gute Musikanlage mit Blaupunkt-Lautsprechern installiert war. Ich hatte das Auto eines Gitarristen gekauft, eines Fingerpickers, der seit den Siebzigern LPs und CDs machte, wunderbare Platten, hätte man früher gesagt. Und manchmal, wenn er vom Studio nach Hause nach Berkeley fuhr, dann hörte er das, was er gerade eingespielt hatte, in seinem Porsche. Der Motor des 911 war nicht zu laut, er lief kultiviert und übertönte die Gitarren nicht. Das war Dale wichtig. Mit ein paar Klicks habe ich dann an diesem späten Abend zwei CDs von Dale Miller bestellt. Sie hatten schöne Titel: Fingerpicking Rags & Other Delights, Time Goes By. Melancholische Titel.

»Dieses furchtbare Grün, ich werde es nie vergessen«

Ich wollte sie ins Handschuhfach des Porsche legen, Dales Musik, seine Songs hören auf den bayerischen Landstraßen im Herbst. In jener Nacht las ich alles über ihn, alles, was die Suchmaschinen hergaben, bis in den frühen Morgen. Ich entdeckte Dales Blog. Er hatte die Monate seiner Krankheit, den Kampf gegen den Krebs in Gedanken und Geschichten notiert. Er protokollierte sein Sterben, poetisch und witzig, vielleicht schrieb er so, weil er immer noch dachte, die Ärzte könnten ihn retten. Er schrieb auch über den Porsche, den er verkaufen wollte, weil er zu schwach war, die harte Kupplung im Stau auf der Bay Bridge noch zu halten, auf der Brücke hinüber von San Francisco nach Berkeley. Wenn alle im sinkenden Licht nach Hause strömten.

Er wollte leben, doch es ging schnell. Im März 2013 hatte er die Diagnose bekommen, im August bricht der Blog ab, bricht Dales Leben ab. Dann ist da nur noch ein Zeitungsnachruf im Netz, klug und warmherzig, geschrieben von einem Gitarristenkollegen. Teja Gerken heißt der Musiker, in den letzten Sätzen des Nachrufes schreibt er über den grünen Porsche. Dale hätte gefallen, wie er das tat.

Am vorletzten Oktobertag des Jahres 2013 schiebe ich eine CD in die Anlage des Porsche. Es ist früher Abend, es dämmert, ich fahre auf einer Landstraße nördlich von München, rolle im vierten Gang dahin, dann kommt der Schub, aus den Lautsprechern: Dale Miller spielt All My Loving, er interpretiert den alten Beatles-Song so klar, dass man auch in einem stehenden Auto schweben würde. Ich schalte runter, drifte ganz leicht durch die Kurve einer Allee, es ist gut, und es ist traurig, denn zehntausend Kilometer weiter westlich steht an diesem Abend noch einmal Dale Millers Name groß an einer Konzerthalle. Es ist der Abend des Gedenkkonzerts für ihn in Berkeley, so viele Musiker stehen auf der Bühne, das Haus ist ausverkauft. Terry Helbush, seine Frau, kann es nicht fassen, sie hat Dale verloren, aber irgendwie ist er immer noch da, seine Musik, sein Leben.

»Er ist noch in den letzten Wochen mit dem Porsche zur Krebsstation gefahren«, sagt seine Frau. »Und er hat Gitarre gespielt.« Sie sitzt in ihrem Garten in Berkeley und erzählt, wie sie mit dem grünen Wagen den Highway Number 1 von San Francisco hinunter nach Los Angeles gefahren sind, mit dem Auto, dessen Farbe Terry immer an die Küchen der Siebzigerjahre erinnert hat. Sie hat das gemocht. In ihrem Rücken steht ein kleiner Zitronenbaum, und aus dem Haus dröhnt Neil Young, zeitlos: »Keep

on rockin in the free world!« Die Musik kommt noch immer von Dales altem iPod, Terry lässt ihn auf Shuffle laufen, viel Dylan ist dabei, The Band, auch die Dire Straits. Hinten, am Ende des Gartens, steht eine schiefe Holzgarage, darin steht ein neuer kleiner Porsche, ein schwarzer Cayman mit Automatikgetriebe. Terry fährt ihn fast jeden Tag, sie weiß, Dale würde auch das gefallen.

Die Mail, die ich Terry Helbush nach dem Abend des Gedenkkonzerts aus München nach Berkeley geschrieben hatte, nach der kleinen Ausfahrt mit dem grünen Fleck, war ein wenig sentimental. Terry öffnete sie im Wartezimmer ihres Arztes und weinte kurz. Trotzdem antwortete sie, ich solle nach Berkeley kommen, bald, sie wollte Dales Geschichte erzählen, und ihre.

Neun Monate nach Dales Tod, im Frühjahr 2014, landete ich mit einer Lufthansa-Maschine in San Francisco. Ich nahm einen Mietwagen am Flughafen, einen weißen BMW, ganz neu, aber old school. Auf dem Highway überholten mich zwei Tesla-Limousinen, voll elektrisch, voll amerikanisch, zwei Gadgets für die Straße. Es geht immer auch um das Spielerische, deshalb hat Porsche in den Siebzigern so viele 911er in Kalifornien verkauft. Terry Helbush hatte mir in ihrer Mail sehr genau erklärt, wo ich hinkommen sollte in Berkeley, sie hatte mir auch vorgeschlagen, wo ich den Wagen parken könnte. Und dann war sie ganz entwaffnend freundlich, als sie die Tür öffnete. Sie war gut für Dale, ganz bestimmt.

»Er hat Washington gehasst«, sagt Terry. Seine Eltern, Texaner aus guter, großer Linie, waren schon als junge Leute in die Hauptstadt gekommen, um für den Demokraten Lyndon B. Johnson zu arbeiten. Es gibt Bilder, die Dale als kleinen Jungen mit Johnson in Washington zeigen. Der Politiker blickt gütig, Dale trägt einen Cowboyhut, hat eine Pistole in der Hand. Dales Eltern waren Lobbyisten in Washington, später im Weißen Haus auch Lobbyisten des Vietnamkrieges, sie hatten Dale auf eine Militärschule geschickt, er wusste, was ihm bevorstand. Aber ein Zufall sollte ihm helfen. Ein Zufall, der doch noch einen Beatnik mit langen Haaren aus ihm werden ließ und keinen Vietnamveteranen mit den Albträumen aus dem Hochland. Dale und ein paar Freunde hatten auf der Militärschule einen Pizzadienst in die Kaserne bestellt. Das war verboten, sie wurden degradiert, durften später nicht kämpfen für ihr Land, auch nicht in Vietnam.

John Maloney half niemand. Etwa 15 Meilen nördlich von Terry Helbushs Garten in Berkeley steht er in seiner Werkstatt, immer noch. Der Ort, in dem er lebt, heißt Lafayette, seine Werkstatt heißt Valhalla, weil er seit vierzig Jahren Porsche repariert und irgendwer wohl dachte, Valhalla klinge dafür germanisch genug. John Maloney hat Vietnam überlebt, einige Jahre Vietnam sogar, und als er zurückkam, Anfang der Siebziger, hat er sich an den Autos festgehalten, auch an einem grünen Porsche, der 1977 gebaut wurde und der später einmal Dale Miller gehören sollte. »Dieses furchtbare Grün, ich werde es nie vergessen«, sagt Maloney. Das andere schon: »Reden wir nicht vom Krieg.« Dann erzählt er von Paul Newman, dem hat er mal einen Porsche verkauft, einen Wagen, der für die Rennstrecke gut war.

Dale Miller hat nie erfahren, dass Maloney, der Vietnamveteran, an seinem Porsche gearbeitet hat, damals, in den Siebziger- und Achtzigerjahren, als der Wagen noch einem Arzt aus Nordkalifornien gehörte. Ein Arzt, der joggte, aber früh starb. Miller machte damals Musik, fuhr Taxi in San Francisco, er war ein Bohemian, der noch ein wenig warten musste, bis die Gutverdienenden der Siebziger ihre alten Porsches freigaben.

»Damals war alles noch anders«, sagt Terry Helbush. Damals hatte sie noch keinen Garten, kein Haus in Berkeley, keinen grünen Porsche. Damals war sie eine Anwältin, die für Flüchtlinge arbeitete, die in Amerika ihre Rettung sahen, Flüchtlinge aus dem Iran, Afghanistan und El Salvador. Sie besorgte ihnen Aufenthaltsgenehmigungen und schaffte es, dass die Vereinigten Staaten ihnen die Chance gaben, dem Morden, den Revolutionen und dem Krieg in ihren Heimatländern zu entkommen. Es war noch nicht lange her, da war Terry Helbush beim Festival in Altamont gewesen, wo die Rolling Stones gespielt und ein Hells Angel einen Zuschauer erstochen hatten, direkt vor der Bühne.

Die Sechziger und Siebziger waren endlos, aber 1998, als Dale den grünen Porsche kaufte, waren sie nun wirklich vorbei. Auch für Terry Helbush. Sie kümmerte sich immer noch darum, dass Menschen Aufenthaltsgenehmigungen für die Vereinigten Staaten bekamen. Diesmal waren es andere Menschen, denen sie den Weg ebnete, und jetzt bekam sie sehr gute Honorare dafür. Sie arbeitete nun für das Silicon Valley, bürgerte Programmierer aus Indien ein. Und wenn sie ins Valley fuhr, nahm sie oft den Porsche, weil der Chef der indischen Softwarefirma, die für Google arbeitete, verrückt danach war, in dem grünen Porsche mitzufahren; und Terry tat ihm den Gefallen, bot ihm den Beifahrersitz an, wenn sie zum Lunch wollten. Der Softwaremann kannte sogar das Nummernschild des 911 auswendig.

Dale hatte die neuen Zeiten auch verstanden, er ließ den Porsche jetzt bei Hi-Tec Auto warten, einer guten Werkstatt in San Rafael, im reichen Marin County, auf der anderen Seite der Golden Gate Bridge. Dale wollte keine Rennen mit dem Auto fahren, wie die alten Kunden von John Maloneys Valhalla-Werkstatt es gern getan hatten. Dale wollte, dass der Katalysator gut funktionierte, dass die Klimaanlage die Atmosphäre nicht nachhaltig schädigte, dass der Wagen keine Öltropfen auf dem Asphalt hinterließ, kurz, dass sein Porsche für Berkeley korrekt sein würde. Dort, wo jetzt die Bio- und Bauernmärkte zu Hause waren. Und er.

In dieser kleinen Universitätsstadt, wo er jeden Freitagabend mit seiner Frau Terry ins »Chez Panisse« zum Essen ging. Zu Fuß, da ließ er den Porsche stehen, wenn sie sich aufmachten zum Restaurant von Alice Waters, die hier die California Cuisine erfunden hatte. Gesund, gut und cool. Die Reagan-Jahre waren bald vorbei, endlich. In Berkeley fuhr man nicht groß mit dem Porsche vor, auch dann nicht, wenn er avocadogrün war. Sie bekamen hier immer einen Tisch in dem kleinen Laden an der Shattuck Avenue, andere Leute warteten Monate darauf. Terry muss auch heute noch nur anrufen, und am Abend wird für sie eingedeckt.

Sie sitzt sehr aufrecht da an einem kleinen Tisch und erinnert sich daran, wie die letzten Jahre vergingen, die Jahre, in denen sie noch arbeitete, downtown San Francisco. Manchmal fuhr sie mit dem Porsche ins Büro, sie war dann früh unterwegs, und ihre Partner in der Anwaltskanzlei wussten immer schon, dass sie da war, weil unten in den Häuserschluchten ein grüner Fleck am Straßenrand parkte. Manchmal lag noch eine von Dales Gitarren vorn im Kofferraum. Er wusste genau, wie man seine ganzen Sachen in dem kleinen Wagen unterbrachte, die Gitarren und Verstärker. So wollte es er es haben, ein alter 911, das war seine Idee von einem Auto. Und so ein Mann führte dann auch Wanderer durch die Hügel über Berkeley, zeigte ihnen die schönsten Pfade, die Ausblicke und die Wälder, hörte Dylan jeden Tag? Ja, das tat er. Er wollte viel, eine seiner letzten CDs hieß Both of Me. Darin spielte er mit sich selber Duette, auf zwei Tonspuren, einmal spielte er eine Holzgitarre, auf der anderen Spur zupfte er die Stahlgitarre, eine National. Terry, seine Frau, verdiente derweil viel Geld und kämpfte für Barack Obama. Both of her.

»Die meisten Bluesgitarristen fahren keinen Porsche, tragen keine tollen italienischen Schuhe und haben auch kein Faible für besondere Hüte. Aber so war Dale.«

Draußen im Marin County, wo es viele Menschen mit schwer überschaubaren Vermögen und immer noch viele Hippies gibt, sitzt Teja Gerken in einem kleinen Café, im Hinterhof unter einem Baum. Heute Abend wird er hier um die Ecke auf einer Bühne Gitarre spielen, ein Benefizkonzert. Gerken ist ein guter Mensch, er hat den Nachruf auf Dale Miller geschrieben, das Gedenkkonzert für ihn organisiert und auch bei der Trauerfeier in Berkeley geredet. Gerken, Jahrgang 1970, kommt aus Essen und hatte gar keine andere Möglichkeit, als in Kalifornien zu landen. Auch wenn er wohl nie damit gerechnet hätte, sich dort mit einem Porschefahrer anzufreunden.

Gerkens Vater ist Psychoanalytiker und wollte immer weg aus Deutschland, er hatte schon in den Siebzigern mit seinem Sohn in amerikanischen Kommunen gelebt. Als Mitte der Achtziger Tschernobyl explodierte, nahm er Teja und zog endgültig mit ihm nach Kalifornien, nach Mendocino. Irgendwann traf der Sohn dann Dale, in San Francisco. »Ich dachte noch, wow, die meisten Bluesgitarristen fahren keinen Porsche, tragen keine tollen italienischen Schuhe und haben auch kein Faible für besondere Hüte. Aber so war Dale.« Und Teja mochte ihn. Teja war schon als Kind mit seinem Psychotherapeuten-Vater durch Mexiko getourt. Als Dale sich mit dem Porsche in die Wüste aufmachen wollte, half ihm Teja, einen Heckgepäckträger für den Sportwagen in Deutschland aufzutreiben, im Netz. Weil Teja ja Deutsch sprach und schrieb. Dann fuhr Dale los, mit Terry, den Gitarren, dem ganzen Gepäck und einem hellen Hut. Teja hatte da schon einen schönen alten Song von ihm auf seiner CD gecovert: Noe Valley Sunday. So hat Kalifornien für sie funktioniert.

Am letzten Tag in Berkeley fragt mich Terry, ob ich ihr noch helfen wolle, den Keller aufzuräumen. Es könnte interessant werden. Da unten, in einem niedrigen Gemäuer unter dem großen Haus, liegt Dales Geschichte, viele Platten noch originalverpackt, Stapel von CDs, Reparaturanleitungen für den Porsche und ein Kinder-T-Shirt aus den Fünfzigern. Darauf steht: Wenn ich schon dürfte, würde ich Johnson wählen. So was mussten die Miller-Kinder tragen, in Washington. Und dann ist da diese kleine Fibel, in der Dale anderen Gitarristen erklärt, wie man die Saiten einer Gitarre richtig fasst, wie man ihnen diesen Ton entlockt, denn seine Fans später als »warm and coaxing« beschreiben sollten. Fingers Don’t Fail Me Now, meine Finger lassen mich nicht im Stich, so hieß eine seiner ersten Platten. Sie liegt auch im Keller, neben dem Weihnachtsschmuck. All das wird Terry behalten.

Als ich zurück in München bin, gehe ich nachts in die Garage. Ich stehe im fahlen Licht vor dem Porsche, und ich weiß jetzt, welcher Kratzer an dem grünen Fleck aus Mexiko stammt, welche Beule vom Mülleimer in der Einfahrt in Berkeley. Ich sehe die Schrauben, die einst ein Vietnamveteran fest angezogen hat; den Beifahrersitz, auf dem ein Programmierer im Silicon Valley saß; das Radio, mit dem der Sohn eines amerikanischen Präsidentenberaters Dylan hörte. Sehe die Jahrzehnte, die Momente. Und ich spüre, dass ich einen Fehler gemacht habe. Das Lenkrad, denke ich.

Als ich Dale Millers alten Porsche zum ersten Mal sah, in der bayerischen Provinz, wusste ich ja nicht, wer ihn gefahren hatte, woher er kam. Aber ich wusste, dass mir das Lenkrad nicht gefiel. Es war nicht original, zu klein, Dale hatte es einbauen lassen, weil es gut zu greifen war. Darauf legte er Wert. Ich aber hatte Matthias Pinske, den Oldtimerhändler, gebeten, es auszutauschen gegen ein originales. Pinske tat das für mich und verkaufte Dale Millers Lenkrad an irgendeinen seiner Kunden. Das Lederlenkrad eines kalifornischen Gitarristen, eines Fingerpickers. Pinske erinnert sich nicht, wer es in die Hände bekam.

Und so fährt heute irgendwer in einem anderen alten Porsche mit Dale Millers Lenkrad durch Deutschland, er wird die Kurven gut nehmen, auf den gewundenen Straßen, auch im Leben. So geht die Geschichte weiter. Dale Miller würde das gefallen: Fingers Don’t Fail Me Now.

(Fotos: Fritz Beck, Jochen Arntz, privat)