SZ-Magazin: Herr Brendel, vor zwei Jahren hatten Sie einen Hörsturz. Was hören Sie heute, wenn Sie Musik hören?

Alfred Brendel: Ich kann die Geige noch sehr klar hören, aber das ist auch alles. Dabei hatte ich gehofft, dass ich in meinen letzten Jahren Haydn und Händel noch viel besser kennenlernen kann. Doch sie klingen zu verzerrt. Wenn die Musik sehr leise ist, ist es schwierig, weil sie zu leise ist. Wenn sie lauter wird, ist es schwierig, weil sie zu laut wird. Es ist kein Vergnügen mehr. Nun arbeite ich im Kopf an meinen Stücken weiter.

An welchen Stücken?

An denen, die ich in sechs Jahrzehnten gespielt habe. Ein ziemlich großes Repertoire. Bei dem einen oder anderen Stück denke ich: Du hast die Sache noch nicht gelöst, das kannst du besser machen. Dann spiele ich es im Kopf noch einmal neu ein.

Beethoven war 32, als er schrieb: »Es fehlte wenig, und ich endigte selbst mein Leben. Nur sie, die Kunst, sie hielt mich zurück.« Damals verschlechterte sich sein Gehör rapide.

Ja, das kann man sicher wörtlich nehmen. Ich war glücklich dran, weil die Erkrankung bei mir so spät kam. Ich kenne Kollegen, die sie viel früher bekommen haben. Ich habe mich so weit wie möglich damit abgefunden, denn das Klavierspielen war nie der einzige Lebensinhalt für mich. Ich bin ja auch Schriftsteller, und zwar nicht bloß nebenbei. Und ich kann immer noch Vorträge halten und Lesungen geben, hier und da Streichquartette anhören.

War es für Sie eine Erlösung oder eine Qual, nach sechs Jahrzehnten mit dem Konzertieren aufzuhören?

Eine Erleichterung. Ich wollte nicht spielen, wenn ich nicht gut genug spielen konnte. Das hätte aber bedeutet: Ich hätte noch viel üben müssen. Im Übrigen habe ich das Konzertieren nie wie eine Droge betrieben. Es gibt ja Kollegen, die müssen das haben wie Süchtige ihr Morphium. Ich habe freiwillig gespielt, deswegen konnte ich auch freiwillig aufhören. Es freut mich, rechtzeitig vom Podium abgetreten zu sein.

Sie sind ein schicksalsergebener Mensch?

Überhaupt nicht. Ich bin sogar äußerst aggressiv, was das Schicksal betrifft. Wenn ich daran denke, dass Schubert mit 31 Jahren sterben musste, dass Keats und Büchner so früh sterben mussten – ich bin nicht bereit, das zu verzeihen!

Auf Schuberts Wiener Grab steht der Spruch von Franz Grillparzer: »Die Tonkunst begrub hier einen reichen Besitz, aber noch viel schönere Hoffnungen.«

Dabei kannte man bei seinem Tod nur die Lieder und zwei, drei Symphonien. Erst viel später hat sich herausgestellt, was da schon für ein großartiges Werk vorhanden war. Es gab sehr riskante Dinge, die er im letzten Jahr komponierte, da wäre sicher noch was herausgekommen. Ich finde, dass Schuberts Werk vielleicht unter allen Komponisten der erstaunlichste Fall ist mit fast tausend Werken in 31 Jahren, unter denen viele bedeutende sind. Nicht nur die Lieder, sondern vor allem auch die Instrumentalwerke der letzten acht Jahre.

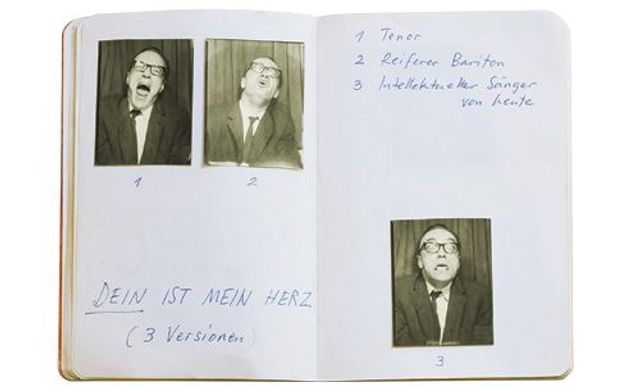

In den Sechzigerjahren haben Sie sich nach Konzertabenden mit dem Sänger Hermann Prey in Fotoautomaten gesetzt und Grimassen zu Versen aus Schubert-Liedern geschnitten. Auch auf der Bühne haben Sie mit Ihrem Mienenspiel nie gegeizt.

Es gibt Pianisten, die haben ein ganz unbewegliches Gesicht. Es gibt andere, die zeigen mit ihrem Gesicht, was in der Musik vorgeht. Und dann gibt es solche, die unwillkürlich Gesichter schneiden. Dazu gehörte ich. Als ich jung war, hatte ich keine Ahnung, dass ich das tat. Die Leute haben immer gesagt, du musst aufpassen, du siehst so komisch aus. Und ich dachte, die reden jetzt über völlig unwichtiges Zeug, während ich versuche zu musizieren. Schließlich habe ich mich im Fernsehen gesehen und einen Schock bekommen. Besonders bei langsamen Passagen verzog ich mein Gesicht, dass es unerträglich war. Ich habe versucht, mir das mit Hilfe eines Spiegels abzugewöhnen, in den ich nicht direkt schaute, aber irgendwie einen Eindruck hatte. So wurde es besser, und auch das Publikum hat sich dran gewöhnt. Das Fernsehen durfte mich bei langsamen Passagen fortan nur noch von hinten filmen.

Sind Sie beim Spielen jemals ohnmächtig geworden?

Soviel ich weiß, nicht. Es wäre ja sehr eindrucksvoll gewesen.

Was hilft gegen Lampenfieber?

Ich rate jungen Pianisten, wenn sie auf die Bühne kommen, nicht ewig auf dem Stuhl zu sitzen und daran herumzuschrauben und die Hände zu strecken und vielleicht auf das Klavier zu legen und dann wieder wegzunehmen und schließlich anzufangen. Man muss gleich wissen, wie der Grundcharakter des Stückes ist, und diesen mitteilen. Ich würde auch nicht empfehlen, am Ende des Stückes noch minutenlang dazusitzen, um es besonders feierlich zu machen, bis die Leute klatschen dürfen. Es gibt Stücke, wo das notwendig ist. Aber als Regel finde ich das ein wenig lächerlich.

Was macht man mit Leuten, die nach dem ersten Satz applaudieren?

Gar nichts. Warten, bis sie aufhören. Zu Haydns Zeiten war das noch gang und gäbe.

Ist die feierlich-steife Atmosphäre übertrieben, die heute bei Klassikkonzerten herrscht? Wenn Liszt im 19. Jahrhundert spielte, glichen seine Auftritte heutigen Popkonzerten mit schreienden Fans.

Ja, Liszt unterhielt sich dabei sogar zwischendurch mit dem Publikum. Er war sicher der großartigste Pianist, den es je gab. Mir ist trotzdem die Stille lieber.

In den Fünfzigern zogen Sie in Wien die Blicke auf sich, als Sie mit einer Baby-Schildkröte durch den Musikverein spazierten.

Die Atmosphäre war dort ja immer feierlich. Also führte ich eines Tages die Schildkröte an einem seidenen Faden durchs Publikum, und die Leute tuschelten: Kann man so einen ernst nehmen? Leider lebte das Tier nicht sehr lang.

Ist Klavierspielen mehr athletisch oder intellektuell?

Beides natürlich. Athletisch ist es, wenn man ein bestimmtes Repertoire spielt, das sehr viel Kraft erfordert. Für das B-Dur-Konzert oder das D-Moll-Konzert von Brahms muss man schon eine gewisse athletische Fähigkeit haben. Seit ich vor mehr als 20 Jahren meinen linken Arm überanstrengt hatte, habe ich bestimmte, sehr athletische Stücke aus dem Repertoire genommen und die weniger athletischen gespielt. Auf Rachmaninow konnte ich leicht verzichten. Es gab immer genug anderes. Die Klavierliteratur ist so groß und so großartig.

Welchen Finger könnte ein Pianist am ehesten entbehren?

In der alten Klaviermusik wohl den Daumen. Da hat man eine Zeitlang nur mit den anderen Fingern gespielt.

In einem Ihrer Gedichte hat ein Pianist einen dritten Zeigefinger. Haben Sie sich das manchmal gewünscht?

Ach nein, zehn Finger reichen völlig. Ich habe eine Frau gekannt mit sechs Fingern an jeder Hand. Die hatte eine kleine Schallplattenfirma und betrieb ein Lokal in Paris. Sie hatte an jeder Hand noch einen kleinen Daumen neben dem anderen. Aber beim Klavierspielen hätte ihr das kaum geholfen – im Gegenteil, die Extradaumen wären im Weg gewesen.

Können Sie eine gute Fingerversicherung empfehlen?

Nein. Ich habe mich nie darum gekümmert.

Ihre Hände waren nie versichert?

Ich kann es nicht einmal sagen. Ich glaube nicht.

Dabei haben Sie sich mitunter die Finger wund gespielt. Auf alten Aufnahmen ist zu sehen, dass Sie beim Spielen Pflaster tragen.

Es waren bloß die Fingernägel. In den Fünfzigern sollte ich eine Reihe virtuoser Stücke für das Label Vox einspielen, darunter Strawinskys Petruschka. Irgendwann bemerkte ich, dass meine Fingernägel beinahe in Fransen herunterhingen, weil ich große Hände und lange Finger habe, wo manchmal der Griff bei einem Akkord oder bei einer Oktave auf die Fingernägel kommt. Und wenn man sehr perkussiv spielen muss wie bei Petruschka, muss man sich etwas einfallen lassen, um das zu verhindern. Seitdem trug ich immer Pflaster auf zwei oder drei Fingern. Das behindert einen nicht, solange man die richtigen Pflaster verwendet, Leukoplast und Hansaplast, dann gewöhnt man sich nach zwei, drei Tagen daran. Und es nimmt nichts von der Sensibilität weg.

Der schlechteste Flügel, auf dem Sie je spielen mussten?

Das war in Ballarat, einem der kältesten Orte Australiens. Ich war dort unvorsichtigerweise bei meinem ersten Besuch im Winter. Da saßen die Leute in Decken gehüllt, und ich sagte dem Publikum hinterher, ich hätte jetzt gern eine Axt, um den Flügel zu zertrümmern.

Besitzen Sie immer noch vier Flügel?

Ja, zwei Steinway und zwei Bösendorfer.

Ist Ihnen egal, wer darauf spielt, wenn Sie mal nicht mehr leben?

Ich werde natürlich versuchen, mit Hilfe einer Klavierstiftung die Flügel an Leute zu vergeben, die sie wirklich brauchen oder ihrer würdig sind. Also entweder sehr begabte junge Leute oder Institutionen, die einen besseren Flügel brauchen.

Also dürfte auch ein Schüler des von Ihnen wenig bewunderten Glenn Gould ran?

Hatte der überhaupt welche? Ich kenne keine Glenn-Gould-Schüler. Es gibt sicherlich Leute, die ihn nachahmen.

Ich halte Thomas Bernhard für einen überschätzten Autor. Man kann auch kürzer über Wien und Österreich schimpfen.

Der Erzähler in Thomas Bernhards Roman Der Untergeher verschenkt seinen Steinway an einen Dorflehrer, dessen neunjährige Tochter das Klavier in kürzester Zeit ruiniert – und der ehemalige Pianist beobachtet »diese stumpfsinnige Zerstörung mit perverser Lust«.

Jaja, ich habe das gelesen ohne großes Vergnügen. Thomas Bernhard wollte Musiker werden, er wollte Sänger werden. Erst hat er anscheinend einem Dirigenten vorgesungen, und der hat ihn fortgeschickt. Dann hatte er Tuberkulose. Aber er hat immer wieder versucht, ein musikalischer Kenner zu sein. Und das Zusammenbringen von Horowitz und Glenn Gould finde ich schon ziemlich läppisch. Ich halte Thomas Bernhard für einen überschätzten Autor. Man kann auch kürzer über Wien und Österreich schimpfen.

Wie denn?

Ich könnte Ihnen eine ganze Serie von Beispielen geben von kurzen Sätzen, die das behandeln – statt, wie bei Thomas Bernhard, zehn Seiten oder 15-Minuten-Tiraden auf der Bühne. Der Dichter Albert Ehrenstein nannte Wien schon vor dem Ersten Weltkrieg ein »mürbes Goderl der Welt«. Für Karl Kraus war es die »Versuchsstation des Weltuntergangs« und für Alfred Polgar »das fidele Grab an der Donau«.

Haben Sie Wien auch so empfunden?

Ich fand Wien damals einen guten Ort, um in Protest zu leben. Heute ist Wien eine andere Stadt. Es war jedenfalls sehr anregend. Und ich fühle mich Österreich auch durch die Literatur der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts verbunden. Ich bin ja nicht ein Mensch, der verwurzelt sein muss oder will. Ich bin zahlender Gast.

Das passt zu jemandem, der in einem Hotel aufgewachsen ist.

Es war sehr gut, dass meine Eltern in den ersten Jahren ambulant waren. Erst in Nordmähren, dann an der adriatischen Küste, dann in Zagreb, später in Graz.

Seit vierzig Jahren bewohnen Sie nun in London ein Doppelhaus im wohlhabenden Stadtteil Hampstead.

Wir haben im Nebenhaus angefangen, und dann zogen die Nachbarn aus. Da haben wir das andere Haus aus Notwehr noch dazugenommen. Denn wenn hier eine Familie mit Kindern eingezogen wäre und Popmusik gespielt hätte, dann hätte ich ausziehen müssen.

Ihre älteste Tochter macht Popmusik. Finden Sie das schlimm?

Erstens ist sie längst nicht mehr im Haus. Zweitens gibt es Kopfhörer. Es quält mich gar nicht, solange ich nicht dem Lärm dieser Musik ausgesetzt bin, die ja bekanntlich in großer Lautstärke aufgeführt wird.

Lärmt die Welt heute mehr als vor fünfzig Jahren?

Unsere Ohren sind heute einem Lärmpegel, einer Lärmverschmutzung, Vulgarisierung und Brutalisierung sondergleichen ausgesetzt. Dabei ist das Ohr das erste Sinnesorgan, das schon beim Fötus im Mutterleib in Bewegung gesetzt wird. Es ist ein ganz wundervolles, kostbares Organ, man muss vorsichtig mit ihm umgehen.

Bringt es was, in der Schwangerschaft Mozart-Klaviersonaten von Brendel zu hören?

Das kann ich nicht sagen. Aber wenn die Mutter gut singt zum Beispiel, das kann schon etwas bewirken.

Octavio Paz hat einmal geschrieben, dass sich die Musik in die Stille erstreckt wie die Architektur in den Raum.

Die Musik kommt aus der Stille und führt in die Stille. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Und es stellt sich im Konzertsaal heraus, wenn die Stille der Hörer nicht vorhanden ist und es zwei oder drei nervöse Huster gibt, die gar nicht wissen, was sie anstellen. Dann wird der Stromkreis unterbrochen, der von der Bühne in den Zuschauerraum geht und dann wieder zum Spielenden zurückkehrt.

Sie haben Ihre Konzerte bisweilen unterbrochen und Störenfriede höflich gebeten, das Husten einzustellen.

Ich glaube, diese Leute bemerken gar nicht, dass sie stören. Es gibt viele, die heutzutage gewohnt sind, vor dem Fernseher zu sitzen, wo etwas herauskommt, aber nichts zurück. Die glauben, das ist im Konzert genauso, und merken gar nicht, dass es die Leute stört, die rund herum sitzen – und dass es der Pianist auf der Bühne manchmal besonders laut hört!

Der Name Brendel leitet sich von Brändli ab, was so viel bedeutete wie Teufel. In Ihren Gedichten halten Sie es eher mit den Schutzteufeln als mit den Engeln, und Ihre Blasphemie ist so furios, so leidenschaftlich, dass man kaum glauben will, Ihnen sei Gott egal. Sie brauchen ihn ja schon deshalb, damit Sie sich über ihn lustig machen können.

Das mag stimmen. Aber ich habe wirklich nicht den leisesten Zweifel daran, dass ich ohne Gott bestens auskommen kann. Ich bringe es immer wieder zur Sprache, weil ich ja ständig auch Religionen beobachte und sehe, wie Leute davon abhängig sind. Ich lasse freundlicherweise immer auch eine Tür offen für solche, die das anders sehen.

Sie bezeichnen Anstand als Ihre Lieblingstugend. Welche Laster pflegen Sie im Alter?

Ich bin kein so moralischer Mensch, dass Laster und Tugenden für mich ein Widerspruch sind. Ich bin so ein Entweder-und-Oder-Mensch. Das ist vielleicht auch noch ein österreichisches Erbteil.

Eine Todsünde, die Sie ausgelassen haben?

Ich mache zwar sehr gerne Listen für mich selbst. Aber die Todsünden habe ich nie so

genau studiert.

Ihr Landsmann Anton Bruckner, der seine Neunte Symphonie dem lieben Gott widmen wollte, wäre schockiert gewesen.

Das ist durchaus möglich, und Bach wahrscheinlich auch, der immer »Soli Deo Gloria« hingeschrieben hat. Für mich ist das Teuflische in der Literatur wichtig. Aber in der Musik wäre es für mich unerträglich einschränkend gewesen, das Göttliche auszuklammern. Ich hoffe zwar, dass manchmal ein bisschen Schwefel dazukommt. Doch habe ich immer versucht, die Breite der Musik auszudrücken und auch mit dem Altern immer mehr über Leute zu wissen, mehr Rollen spielen zu können.

Welche Meisterwerke machen das Leben erträglicher?

Alle. Deswegen sind es ja Meisterwerke. Es gab zwei Dinge, die mein Leben lebenswert gemacht haben. Das eine ist die Kunst, das andere die Liebe.

Mozart, Beethoven und Schubert gehören längst zum Kanon. Welche Komponisten des frühen 20. Jahrhunderts schätzen Sie?

Die Musik um 1900 war immer kitschgefährdet, und es gibt ganz wenige Komponisten wie Debussy, die dem entgangen sind. Maurice Ravels Gaspard de la nuit ist ein großartiges Stück. Es gehört neben Schönbergs Opus 11 und Bartoks Suite Im Freien zu den großen Klavierwerken der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.

Richard Wagner war ein übler Antisemit, aber ein genialer Komponist. Gibt es bei Künstlern einen Zusammenhang zwischen Person und Werk?

Ich habe frühzeitig gelernt, den Menschen vom Künstler zu unterscheiden. Die Menschen sind nun einmal so oder so und haben alle mehr oder wenige dunkle Flecken. Das gilt auch für Künstler. Beethoven hatte eine furchtbar unordentliche Art zu wohnen, er lebte im Chaos, und wenn man seine Handschriften sieht, glaubt man, er sei ein Verrückter gewesen. Aber er hat trotzdem Werke von einer grandiosen Ordnung geschaffen. Oder nehmen Sie Smetana. Er hatte mehrere Familienmitglieder verloren, er war taub, er war syphilitisch – und hat die Moldau komponiert. Deren Finale ist das Glücklichste, was ich überhaupt an Musik kenne. Und Schubert hat kurz vor seinem Tod den Hirt auf dem Felsen komponiert. Das ist völlig frei von jedem Todeshauch. Im Gegenteil: Sein Ende ist übermütig.

Sie schimpfen gern über »dumme Virtuosen«.

Tue ich das? Das sind Leute, die fabelhafte Finger haben und alles, was schnell und laut ist, mühelos bewältigen können, vielleicht sogar leise – aber nicht fühlen und meistens auch nicht wissen, was in der Musik vorgeht. Bei manchen Pianisten habe ich den Eindruck, das Klavier hätte sie aufgefressen. Bei denen wird das Klavier zum Fetisch. Sie behandeln Klaviermusik so, als wäre es bloß Klaviermusik.

Was ist Klaviermusik noch?

Für mich war der Flügel, seit ich denken kann, ein Gefäß für alle möglichen musikalischen Vorstellungen. Orchestrale, vokale, instrumentale Musik. Hans von Bülow nannte den Pianisten ein zehnfingriges Orchester. Die großen Klavierkomponisten waren fast alle auch oder vorwiegend Ensemble-Komponisten. So fließen die verschiedensten musikalischen Vorstellungen in das Klavier hinein. Das war nicht erst in der Romantik so. Unter Mozarts Sonaten gibt es ausgesprochen orchestrale. Und Bachs Italienisches Konzert in seinen drei Sätzen bietet ein Beispiel für drei verschiedene Konstellationen. Für mich ist das Klavier ein Ort der Verwandlung. So spielen die einen Pianisten Klavier und die anderen den Regenbogen.

Wie finden Sie Lang Lang?

Fragen Sie mich nicht solche direkten Sachen. Ich wünsche ihm Glück.

Jetzt wollte ich Sie gerade noch nach Arcadi Volodos fragen.

Den habe ich bisher nur auf Platten gehört. Seine erste Liszt-Aufnahme hat mich sehr beeindruckt, die ist was Besonderes. Alle Stücke, die er spielt, habe ich auch gespielt. Und er spielt sie anders. Er hat pianistisch in der ganzen Breite, im Hören des Klanges, in der Möglichkeit, vom Leisesten bis zum Lautesten zu spielen, großartige Fähigkeiten. Und ich würde diese Liszt-Sicht nicht loben, wenn sie mir nicht auch musikalisch interessant gewesen wäre.

Verführt der Flügel den Interpreten zur Selbstdarstellung?

Wenn ich an die großen Pianisten vor zwei, drei Generationen denke, gab es den einen oder anderen Supervirtuosen. Aber sonst nicht unbedingt. Wenn wir nach Russland schauen, die Generation von Oistrach und Gilels und Richter: Das waren ganz anders orientierte Musiker als viele der heutigen. Sie waren auch auf Mitteleuropa eingestellt, während jetzt die Gefahr besteht, dass ein großer musikalischer Nationalismus entsteht.

Wie meinen Sie das?

Für manche jungen Russen existiert Schubert nicht. Bach und Mozart sind lästige Pflichten. Viele pflegen ein nationalistisches Repertoire.

Kennen Sie einen guten Karajan-Witz?

Ich kenne nicht einmal einen schlechten. Und Sie?

Karajan steigt in ein Taxi. Der Fahrer fragt ihn, wohin es gehen soll. Darauf Karajan: Egal, ich werde überall gebraucht.

Das passt zu ihm.

Wer war der netteste Dirigent, mit dem Sie je zusammengearbeitet haben?

Einer der freundlichsten ist sicherlich Simon Rattle, ein entzückender Mann. Aber ich konnte mich da eigentlich nie beklagen.

Der unfreundlichste Kritiker, der Sie je besprochen hat?

Das sage ich nicht! Nur so viel: Ich habe eine große Achtung vor Kritikern, die sich ernsthaft mit der neuen Musik beschäftigen. Und ich hasse Kritiker, die arrogant sind.

Dann bitte zum Abschluss noch eine versöhnliche Anekdote über Kritiker.

Am Abend vor einem großen Konzert ging ich in Frankfurt ins Theater und entdeckte dort Marcel Reich-Ranicki. Da ich wusste, dass er ein großer Musikfreund ist, habe ich gesagt: Ich spiele morgen, wollen Sie kommen? Er lachte mich an: Wenn Sie Karten für mich haben. Ich versprach ihm die Karten und verabschiedete mich, worauf er mir nachrief: Ja, wissen Sie denn noch, wie ich heiße? Und ich sagte: Ja, natürlich, Sie sind Joachim Kaiser!

-

Alfred Brendel

wurde 1931 nicht als Wunderkind geboren, sondern erlebte seinen Durchbruch erst in mittleren Jahren. Im Lauf seiner sechs Jahrzehnte langen Bühnenkarriere spielte er Beethovens Gesamt- werk ein, aber auch Mozart, Schubert, Liszt und viele andere. Er gilt als einer der besten Pianisten seiner Zeit - nicht zu verwechseln mit dem Barpianisten Alfred Brendel (Träumereien am Piano). Brendel, der Klassiker, machte sich außerdem einen Namen als Essayist und Verfasser von Nonsens-Gedichten. Kürzlich erschien sein Buch Wunderglaube und Mißtonleiter (Hanser Verlag, 15,90 Euro).

Fotos: Spencer Murphy