»I wish I could drink like a lady,

I can take one or two at the most.

Three and I’m under the table,

four and I’m under the host«

Dorothy Parker

Bei den alten Germanen war es Brauch, zur Stärkung der Kampfkraft Alkohol aus den Hirnschalen der Feinde zu trinken. Ich kann das gut verstehen. 2005 moderierte ich eine Talkshow, die mir in jeder Beziehung Angst machte. Bevor ich zur Sendung fuhr, trank ich einen Prosecco, für den Blutdruck. Kurz vor Sendebeginn stießen wir mit den Gästen an, um ihnen die Scheu zu nehmen. Während wir live sendeten, wurde Alkohol serviert. Niemand fand etwas dabei, ich am allerwenigsten. Wenn nach der Sendung der Druck von mir abfiel, wurde gefeiert. Prost!

Eine der stärksten Szenen von Rio Bravo ist die, in der Dean Martin, der einen Säufer spielt, vor der Whiskyflasche sitzt und in Selbstmitleid zerfließt. Seine Hände zittern, er kann sich nicht mal eine Zigarette drehen, geschweige denn ordentlich schießen – der Teufel hat den Schnaps gemacht! Und John Wayne, der Sheriff, hat jetzt auch noch Ricky Nelson, dieses Milchgesicht, als Hilfssheriff engagiert. Dean Martin ist gedemütigt. Er reißt seinen Stern von der Brust, entkorkt die Flasche, gießt sich ein Glas voll und hebt es zum Mund, als draußen die Männer von Joe Burdette beginnen, den Deguello zu spielen, das mexikanische Todeslied, eine alte Zermürbungstaktik noch aus Alamos Zeiten. Dean Martin hört die Melodie und lässt das volle Glas sinken. Seine Haltung strafft sich, er gießt den Whisky zurück in die Flasche und nicht einen Tropfen daneben. Odysseus widersteht den Sirenen.

Ein bereits angesetztes volles Glas wieder abzustellen, ohne es zu trinken – das wäre mir damals nie in den Sinn gekommen. Einen Drink abzulehnen, das war ein Kampf, den ich nicht ausfechten musste. Dosenprosecco, den ich anfangs als ironisches Statement zur Desavouierung von Champagner-Snobs benutzt hatte, trug ich bald palettenweise aus dem Lidl raus und trank ihn wie Brause, ganz ironiefrei. Im Kino, im Auto, beim Spazierengehen, ich hatte immer ein, zwei Dosen Prosecco in der Handtasche. Ich trank in Gesellschaft, in angenehmer und unangenehmer, in langweiliger und in anregender, ich trank zu Hause, beim Telefonieren, beim Rauchen, beim Schreiben, und draußen bei Dinners, Partys und Empfängen sowieso.

Hey, und warum auch nicht? Was geht das euch an, wie viel ich saufe? Verdiene ich nicht mein eigenes Geld, das ich ausgeben kann, wofür ich will, Trink-Geld sozusagen? Torkle ich etwa, werde ich ausfällig, baue ich ab? Mache ich meinen Job nicht ordentlich? Lasse ich andere warten? Na also! Immerhin bin ich erwachsen. Immerhin bin ich Schriftstellerin. Ich muss Wege finden, den inneren Zensor auszuschalten. Ich schulde meinen Lesern waidwunde Texte, die sich in einsam durchzechten Nächten quasi von selbst schreiben. Es ist der Alkohol, der mich ins Herz beißt, der undenkbare Gedanken denkbar macht, der Worte wie Fontänen aus mir herausschießen lässt, sie erst in Unordnung bringt und dann kühn wie noch nie kombiniert. Schreiben ist Krieg. Der Schreiber ist ein Soldat. Und Soldaten, das weiß man seit dem Dreißigjährigen Krieg, kämpfen besser mit einer Extra-Ration Branntwein. Was sonst heißt »frei von der Leber weg«?

Um den Effekt des Trinkens auf mein Schreiben zu vergrößern, erhöhte ich mitunter die Dosis, von Dosenprosecco über Weißwein zu schwerem Bordeaux, von dort über Whisky und Cognac zu Wodka. Voda ist Russisch und heißt Wasser, Vodka ist das Wässerchen, klar wie ein Bergsee, kalt wie der Atem der Nacht. Wodka macht aus allen Menschen Russen, sagte Ivan Rebroff. Wodka macht keine Fahne, sagen die Trinker, er ist rein, sagen die Veganer, keine Fuselöle, keine Aromen, keine fermentierten Stoffe – nur der Alkohol selbst. Aspirin mit Wodka runterschlucken. Schlafmittel mit Wodka runterschlucken. Ärger mit Wodka runterschlucken. Sperma mit Wodka runterschlucken. Wodka, mon amour.

Das Wässerchen und ich. Ich proste meinem Spiegelbild zu. »Ich trinke niemals, wenn ich allein bin«, hatte Leander Haußmann mal in einer Talkshow gesagt, »aber ich bin auch nie allein.« In Gesellschaft trinkt der Mensch, um dazuzugehören. Es gibt einen Namen dafür: sozial akzeptierter Alkoholismus. Aber warum trinkt der Mensch allein? Weil es schmeckt? Weil er einsam ist? Oder aus demselben Grund, aus dem der Hund mit dem Schwanz wackelt: weil er es kann?

In Wolfgang Joops Roman Im Wolfspelz hatte ich gelesen, dass in den Evian-Flaschen, mit denen Models herumlaufen, Wodka ist. Das gefiel mir. Vor einem Nachtdreh goss ich einen Schwapp Wodka in eine Wasserflasche, nahm die Flasche mit ins Teamauto und trank auf der Fahrt daraus. Was ich nicht wusste: Wenn man Wodka mit Wasser vermischt, beginnt er zu stinken. Das ganze Auto war von einem seltsam stechenden Geruch erfüllt. Vom Beifahrersitz aus sah ich im Rückspiegel, wie meine Kollegen Blicke tauschten. Ich tat, als wär nix, aber der Geruch schien mir anzuhaften. »Warst du beim Zahnarzt?«, fragte die Maskenbildnerin. Ich schämte mich, aber nicht lange. Man musste es geschickter anstellen.

Zum Beispiel kann man Wodka mischen mit Bitter Lemon, dann riecht er nicht und schmeckt wie Brause. Und wie angenehm er durch die Adern pritzelt, wie beschwingt und geistreich er macht, wie mutig, wie tollkühn, wie geil. Besoffensein fetzt. Meg Ryan und Andy Garcia schmeißen in When a Man Loves a Woman Eier auf den Porsche des Nachbarn, dessen ständig anspringende Alarmanlage sie stört. Meg Ryan kriecht im Nachthemd auf dem eierbeschmierten Porschedach herum und lallt ihrem Mann Anfeuerungen zu. Oder Quentin Tarantino in From Dusk till Dawn – Sie kennen die Szene? Nach ihrem Schlangentanz schreitet Salma Hayek leicht bekleidet über

den Kneipentisch, gießt eine Flasche Whisky auf ihr Bein und steckt Tarantino den Fuß hin. Gierig schnappt er danach und saugt den Whisky ein, er hängt an Hayeks großem Zeh wie ein Baby an der Flasche. So ein Spaß! Bruce Willis torkelt sternhageldicht durch das Fegefeuer der Eitelkeiten, grabscht auf eine Lachsplatte, stopft sich den Mund voll und lacht vergnügt wie ein Kind.

Oft ist der Beschwipste der Einzige, der lacht. Und überhaupt! Wie gut er es aushält, in der Gesellschaft von Napfsülzen zu sein! Schon Hemingway wusste das: »Ein intelligenter Mann ist manchmal gezwungen, sich zu betrinken, um Zeit mit Narren zu verbringen.« Correctamundo! Man kriegt sogar zum Singen Lust. Sogar Nichtsänger und Nichtsingenkönner kriegen zum Singen Lust. »What shall we do with the drunken sailor, what shall we do with the drunken sailor, what shall we do with the drunken sailor early in the morning?«

Dieses hastige Herunterstürzen, damit es aufflackert, das Hochgefühllämpchen.

(Foto: dpa)

Ein Friseur, der keinen Sekt serviert, ein Partner, der abstinent ist, eine Minibar ohne Spirituosen – wer will denn so was? Selbstredend habe ich alles im Griff. Ich trinke auch nicht mehr als die anderen. Ich könnte jederzeit aufhören. Bin ja kein Idiot. All die Trinkerschicksale: Sinatra, Hemingway, Morrison, Dostojewski, Charles Bukowski, der Schnaps aus Thermoskannen trinkt, meine Nachbarin in Pankow, wie sie 70-prozentigen Primasprit säuft; der Mann in dem Dokumentarfilm, der Rasierwasser durchs Toastbrot filtert; der Trinker Harald Juhnke, der als Der Trinker Erwin Sommer Ethanol aus dem Arzneischrank klaut. Meg Ryan, die in When a Man Loves a

Woman Wodkapullen in Kleiderkommoden versteckt, Ray Milland, der Mann mit den traurigen Augen, der in Lost Weekend den Schnaps am Strick aus dem Fenster einholt. Aufgedunsene einsame Säufer, die schwitzen und weiße Mäuse sehen, die klauen und betteln, die die Kontrolle über sich verloren haben, denen alles egal ist, solange was im Glas ist.

Days of Wine and Roses – das ist der schlimmste Trinkerfilm von allen, die ich sah. Als Jack Lemmon seine stillende Ehefrau anbrüllt, weil sie sich weigert, mit ihm zu trinken. Als sie dann doch mit ihm trinkt, und mit ihm zur Trinkerin wird. »Wir waren ein Säuferpaar auf einem Schnapssee, und das Boot ging unter«, sagt Lemmon, als er aus dem Entzug kommt. Seine Frau, die sich geweigert hat, mit ihm zu trinken, weigert sich nun, mit ihm abstinent zu sein. Sie erträgt die Welt nicht, die sie sieht, wenn sie nüchtern ist, sagt sie. So grau.

Aber Grau ist das neue Bunt. Besoffensein fetzt nicht mehr. Nichttrinker gelten längst nicht mehr als Spielverderber wie Christiane Hörbiger in Wie ein Licht in der Nacht, als sie ein Glas Sekt ablehnt mit den Worten: »Nein danke, ich bin Alkoholikerin und versuche, trocken zu bleiben.« Alle lassen beschämt die Gläser sinken. Nein, so jemand wollte man nie sein, so jemanden wollte man nicht um sich haben. Wer beißt schon gern in ein saftiges Steak aus der Massentierhaltung, wenn ein Vegetarier danebensteht, sozusagen ein fleischgewordener Vorwurf? Wir wollen keine Zeugen unseres Suffs. Die sollen gefälligst unter sich bleiben.

Aber da stehen sie. Da stehen sie und schauen uns an, so rein, so clean, so gesund, so brüllend nüchtern. Sie machen sich nicht mal mehr verdächtig, wenn sie an geselligen Abenden Bionade, Kräutertee, alkoholfreie Cocktails bestellen. Sie sind hip. Sie sitzen in Talkshows und werden beklatscht. Die, die trinken, sind nicht mehr die Coolen. Das sind die ewig Gestrigen, die armen Schweine, die man bemitleidet. Wein, Weib und Gesang, das war einmal. In vino veritas – mitnichten.

Aber wartet, dachte ich, ich lasse mir von euch schmallippigen Pietisten nix reindrücken. Ich sauf euch alle unter den Tisch, jetzt grade! Und wenn das dreimal out ist, und ich rauch auch noch dazu. Jawoll! Es lebe meine Lunge! Es lebe meine Leber! Die Fotos dieser Jahre zeigen mich immer mit denselben Accessoires: links das Glas, rechts die Kippe. Machen Sie mal eine typische Handbewegung! Cheers! Santé! Salute!

»Sie werden doch nisch däm Algohohl anheimfalln?«, sagt der Hausmeister, der mich Schnapsflaschen entsorgen sieht. Ich lache – und erschrecke tief. Ich will niemand werden, der im Aufzug nur durch die Nase atmet. Ich will niemand werden mit einer Trinkernase und Bäckchen, in denen abgestorbene Träume hängen. Ich will die Gläser nicht aussaufen wie Nicolas Cage in Leaving Las Vegas. Dieser Durscht. Diese Gier. Dieses hastige Herunterstürzen, damit es aufflackert, das Hochgefühllämpchen.

Wo hört das Spiel auf, wo wird es ernst? Wie viel Verantwortung trägt ein erwachsener Mensch für sich selbst? Was ist sein gutes Recht, was seine Pflicht? Ich habe das Recht zu trinken, aber habe ich die Pflicht, daran nicht zur Säuferin zu werden? Wo steht das?

Als ich zum ersten Mal »Alkoholismus« google, rein interessehalber, trinke ich zwei Wodka Lemon am Tag. Eigentlich nicht viel. Das macht mich noch lange nicht zur Rauschkugel, zur Schnapsdrossel, zum Schluckspecht. Einen Drink in der Hand, mache ich den Schnelltest »Bin ich alkoholsüchtig?« Er besteht aus vier Fragen. 1. Hast du schon versucht, deinen Alkoholkonsum einzuschränken? Nein. 2. Haben andere Personen dein Trinkverhalten kritisiert und dich damit verärgert? Ja. 3. Hattest du schon Schuldgefühle wegen deines Alkoholkonsums? Ja. 4. Hast du morgens nach dem Erwachen auch schon als Erstes Alkohol getrunken? Nein. Fifty-fifty, das kann ja nicht schlimm sein. Umso größer der Schock, als das Ergebnis erscheint. Ich sei zu 89 Prozent gefährdet und solle umgehend eine Beratungsstelle aufsuchen. Ich bin gefährdet? Schnell den Wodka Lemon auf Ex!

Ab morgen ist Schluss! Kein Tropfen mehr! Nie wieder! Ich lasse meine Leberwerte testen (gut), suche mir eine Therapeutin, lagere sämtliche Spirituosen aus der Wohnung aus, kappe gesellschaftliche Termine und entsorge alle leeren Flaschen, der Weg zum Flaschencontainer ein Pilgermarsch für mein neues Ich. Ich finde das Leben ohne Alkohol etwas fad, das Schreiben klappt mehr schlecht als recht, aber ich spüre kein Verlangen, keinen Entzug. Ha, ich bin noch gar nicht süchtig. Ich hab überreagiert. Na wunderbar!

Nach zwei Wochen, in einer Theaterpause, kaufe ich mir – für mich selbst überraschend – ein Glas Sekt. Ein Gläschen in Ehren. Ein Gläschen zur Belohnung für die Abstinenz. Der ers-te Schluck kickt. Ich warte mit dem zweiten. Als der Gong ertönt, habe ich das Glas erst zur Hälfte geleert. Und dann passiert etwas Neues. Ich lasse den Rest stehen, anstatt ihn mir hastig hinter die Binde zu gießen. 4,50 Euro hat der Sekt gekostet, und ich lasse ihn stehen. Ein kleiner Triumph.

Am nächsten Vormittag probiere ich eine Hose an in einer Boutique in der Innenstadt. »Möchten Sie ein Glas Sekt?«, flötet die Verkäuferin in die Umkleidekabine. »Um Himmels willen«, rufe ich aus der Kabine. »Um diese Zeit keinen Alkohol!«

Vor zwei Jahren habe ich angefangen, diesen Text zu schreiben und ebenso lang habe ich gezögert, ihn zu veröffentlichen. Lass es, sagt meine Freundin, dann wird dir die Gesellschaft lebenslang ins Glas starren. Lass es, sagt mein Kumpel, willst du mit Jenny Elvers-Elbertzhagen in Talkshows sitzen? Lass es, sagt mein Mann, du bist doch nur eine eingebildete Trinkerin – willst du dich prophylaktisch stigmatisieren lassen?

Tun Sie’s, sagt die Therapeutin und empfiehlt mir ein Buch mit dem Titel Lieber schlau als blau. Aber kann man denn nicht blau sein UND schlau, frage ich. Manche ja, sagt sie, und manche nicht. Ich weiß nicht, ob ich zu den einen oder den anderen gehöre, aber ich will wissen, wer die Herrin im Haus ist. In den letzten Jahren habe ich gelernt, »Nein, danke!« zu sagen, »Für mich nichts mehr!« und »Ein Wasser, bitte«. Ich bin in der Lage, mein Lachen, mein Weinen, mein Küssen, mein Schreiben vom Alkohol zu trennen. Seit drei Jahren mache ich jede Woche alkoholfreie Tage: Montags bis mittwochs trinke ich nichts. Es kränkt Gewohnheitstrinker, wenn ich mich trotzig an einem alkoholfreien Weizenbier festhalte, während sie sich die Hucke vollsaufen. »Hast du heut etwa alkoholfrei?«, fragt mich eine Kollegin neulich nach Dienstschluss, »Na denn Prost!«

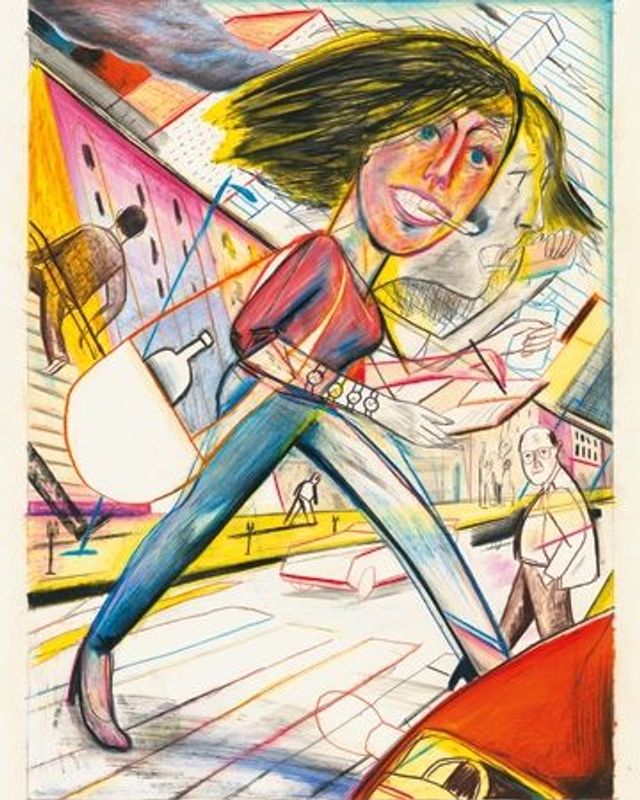

Illustration: Yann Kebbi