Vor einigen Jahren hat sich Wim Neitzert selbstständig gemacht. Seitdem berät er Möbelhändler, deren Geschäft ins Stocken geraten ist. Wenn er denen zeigen will, wie man es richtig macht, landet er immer wieder bei seinem früheren Arbeitgeber: Ikea. Neitzert leitete die Niederlassung München-Eching, später das gesamte Ikea-Geschäft in Süddeutschland. Der Unternehmensberater weiß: Ein Rundgang beim Branchenprimus überzeugt seine Klienten mehr als jede Power-point-Präsentation.

Schon der Eingangsbereich stammt aus dem Lehrbuch: Ladenplaner wissen, dass sich die Kunden hier erst einmal an die neue Umgebung gewöhnen müssen. Manche sagen, dieser Bereich biete sich vor allem dazu an, um die Männer möglichst schnell loszuwerden. Studien in den USA haben ergeben, dass Frauen in Begleitung ihrer Männer nur halb so lang im Laden verweilen wie ohne. Bei Ikea stellt sich das Problem nicht so drastisch, weil ohnehin 70 Prozent der Kunden weiblich sind. Dennoch hat man vorgesorgt, um den Frauen das Shoppen zu erleichtern: Für die Kinder gibt es gleich am Eingang Småland, die konsumfaulen Männer können nach dem Treppenaufgang ins Restaurant abbiegen. Ein nicht unerheblicher Teil der Kundschaft wählt diesen Weg; besonders am Samstag, wenn dort Fußball-Bundesliga im Fernsehen läuft. Für die restlichen Besucher geht es im Zickzack durch die Verkaufsräume. Weil die Kunden immer wieder nach links und rechts abbiegen, laufen sie ständig auf neue Produkte zu – was sie auch schneller zugreifen lässt, wie man bei Ikea weiß. Unternehmensberater Neitzert erläutert, der Kunde könne stets das gesamte Angebot überblicken, der Abstand zwischen Gang und Wand sei nie größer als fünf Meter. »Ikea-Märkte sind orientierungsfreundlich und übersichtsma-ximal«, lobt Peter Weinberg, Professor am Institut für Konsum und Verhaltensforschung an der Uni Saarbrücken. »Sie werden kognitiv nicht überfordert. Das Einzige, was Sie nicht so leicht finden, ist der Ausgang.«

Auch das hat seinen Grund: »Wir haben mal in Bielefeld getestet, was passiert, wenn wir die Kunden in einer Ikea-Filiale frei herumlaufen lassen, ohne die Route vorzugeben«, erzählt Neitzert. »Sie suchen den kürzesten Weg zum Ausgang. Automatisch. Und der größte Teil der Verkaufsfläche bleibt unberührt.« Dennoch gibt es seit einigen Jahren Abkürzungen, denn nicht nur die Kunden, sondern auch die Mitarbeiter mussten lange Wege gehen. Heute wird sogar explizit auf die Abkürzungen hingewiesen. Wegen der hohen Dichte von Ikea-Märkten in Deutschland kommen immer mehr Kunden, »um schnell mal einen Bilderrahmen zu besorgen«. Müssten sie den ganzen Markt ablaufen, würden sie eher zur Konkurrenz fahren.Ein Ikea-Markt hat im Normalfall zwei Ebenen, mehr nicht: »Mit jeder weiteren Etage verliert man 40 Prozent der Besucher«, weiß Unternehmensberater Neitzert. Der Rundgang startet in der oberen Etage, »runter kommen die Leute immer«. Die ersten Bereiche der Ausstellung sind Wohnen und Schlafen, weil Ikea damit am meisten Geld erwirtschaftet. Je umsatzstärker ein Bereich, desto weiter vorne taucht er in der Route durch einen Ikea-Markt auf. Zu Beginn jeder Abteilung steht das Einstiegsangebot: ein Stück zu einem besonders niedrigen Preis.

Immer wieder hört der Berater Neitzert von den Klienten, in einen vernünftigen Möbelmarkt gehörten auch Verkäufer – um die Fragen der Kunden zu beantworten. »Welche Fragen sollen das sein?«, entgegnet er dann. »Der Preis? Die Maße? Oder in welchen Farben das Möbelstück zu haben ist? Diese Informationen finden Sie bei Ikea auf einem kleinen Zettel − direkt am Möbelstück. Es wird einfach respektiert, dass die Kunden mündig sind und selbst entscheiden können, was sie wollen.« Das scheint zu funktionieren, jedenfalls schneidet Ikea bei Umfragen in Sachen Service und Kundenorientierung stets hervorragend ab. Nebenbei spart sich das schwedische Möbelhaus mit seiner Strategie eine Menge Personalkosten.

Die Gänge, insbesondere vor der Kasse, säumen riesige Körbe mit Teelichten, Servietten, Batterien oder Stoff-Pandabären. Von wegen Möbelhaus: Ikea bestreitet mit dem Kleinkram, der hauptsächlich in der Markthalle im Erdgeschoss ausliegt, 50 Prozent seines Umsatzes. Die Mitarbeiter sind angehalten, die Körbe immer wieder aufzufüllen, bis sie überquellen. Die Kunden lieben alles, was nach Masse aussieht. Je voller die Körbe, desto eher vermuten sie ein Schnäppchen und greifen zu. Solange eben Platz ist in den großen Einkaufstüten mit den langen Schlaufen, auch so eine Besonderheit bei Ikea. »Besser als jeder Einkaufskorb«, schwärmt Neitzert. »Wenn Sie in einer Hand den Korb halten und die Dinge nur mit der anderen Hand anfassen, werden Sie die eher nicht kaufen. Die Ikea-Taschen tragen Sie über der Schulter und haben beide Hände frei.«

Die Schweden kennen eben ihr Publikum. Erst recht wissen sie, wie man es zum Konsum verführt. Wie man es dazu bewegt, mehr zu kaufen, als der Einkaufszettel vorsieht. Im Jahr 1974, als der erste deutsche Ikea-Markt in München-Eching eröffnete, setzte der Möbelhändler weltweit 169 Millionen Euro um. 1984 waren es 1,2 Milliarden, 1994 schon 4,4 Milliarden Euro. Im letzten Jahr kamen 504 Millionen Besucher in die weltweit 240 Märkte und spülten 17,7 Milliarden Euro in die Kassen. Deutschland ist der wichtigste Standort für die Schweden: Fast ein Fünftel des Umsatzes wird hier generiert, so viel wie in Frankreich und Großbritannien zusammen. Noch eine Zahl gefällig? Der Soziologe Günther Voß be-rechnete, die Kunden hätten Ikea eine Milliarde Euro Lohnkosten erspart – allein durch die Montage der bisher 80 Millionen verkauften Billy-Regale. Er ging dabei von 25 Euro Stundenlohn aus und 30 Minuten Arbeit pro Regal.

Unternehmensberater Neitzert sieht kein Problem darin, die Kunden als Mitarbeiter einzuspannen, eine zunehmend verbreitete Praxis, die Fachleute als Crowdsourcing bezeichnen. Im Gegenteil: Die Glückshormone der Kunden schießen in die Höhe, wenn ihr Schrank erst einmal steht. »Sie werden voller Stolz dem nächsten Besuch erzählen, dass sie das Ding selbst aufgebaut haben. Und wehe, der fängt an, ihr Werk zu kritisieren, weil vielleicht eine Tür schief hängt: Dann werden sie ihre Arbeit, das Produkt – und natürlich Ikea verteidigen. Eine solche Kundenbindung wünscht sich jeder Händler.« Die Selbstmontage habe für Ikea noch einen Vorteil: Das Unternehmen kann bedenkenlos drei Monate Umtauschgarantie geben. Wer sein Möbelstück erst aufgebaut hat, wird es nur in Ausnahmefällen wieder zerlegen und zurückbringen.

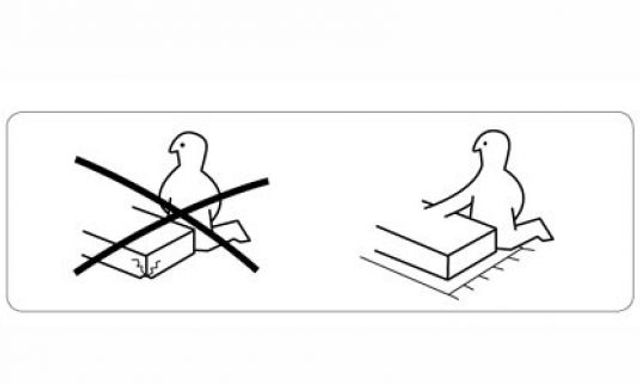

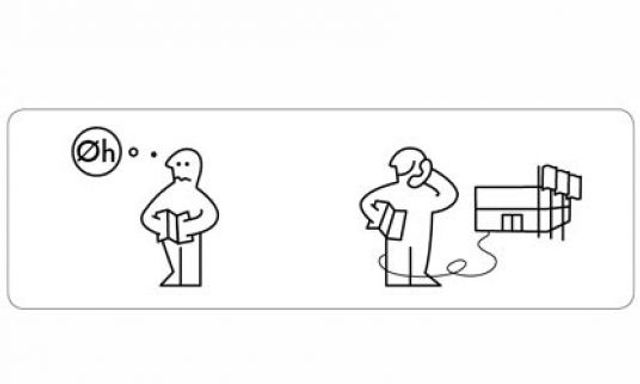

Natürlich ändern sich die Einkaufsgewohnheiten. Umso wichtiger ist es für Ikea, auf dem Laufenden zu bleiben. So hatten viele Märkte, auch wegen ihres Standortes an der Peripherie, lange Zeit keinen oder nur schlechten Handy-Empfang. Irgendwann registrierten die Verantwortlichen, dass die Kunden beim Einkaufen gern auch die Daheimgebliebenen konsultieren. Umgehend wurden die Läden mit Mobilfunk-Verstärkern ausgerüstet. Apropos Handys: Bis vor Kurzem kannte jeder Durchsagen wie »Der kleine Max möchte aus dem Kinderparadies abgeholt werden«. Mehrere Eltern regten an, sie wollten lieber über Handy als über Lautsprecher informiert werden. Vor allem wegen der mitleidigen Blicke anderer Kunden, wenn Eltern nach einer solchen Durchsage seufzend zurück zum Eingang liefen. Heute geben viele Märkte Handys an Besucher aus, die ihre Kinder im Småland abgeben.

Die Kunden sollen sich wohl fühlen, dann kaufen sie auch mehr. Deshalb nimmt Ikea ihre Wünsche so ernst. An einem normalen Einkaufstag kommen Hunderte an Hinweisen zusammen. Meinung, Kritik und Verbesserungsvorschläge, die sofort gesichtet werden. Konstruktives wandert direkt zum Marktleiter. Natürlich erhält der Kunde eine Rückmeldung von Ikea und obendrein einen Essensgutschein. Im Idealfall findet er beim nächsten Besuch seine Anregung umgesetzt. Früher gab es bei Ikea keine Kleiderschränke, weil in Schweden jedes Haus Wandschränke hat. Die Kleiderschränke haben die Kunden selbst gefordert und auch bekommen, erzählt Unternehmensberater Neitzert. »Heute sind sie mit die umsatzstärksten Artikel in Deutschland.«

Natürlich sind auch die Verkaufsgenies von Ikea nicht vor Irrtümern gefeit: Vor einigen Jahren kam man in der DeutschlandZentrale auf die Idee, Küchenbänke anzubieten. Normalerweise gibt die schwedische Zentrale das Sortiment vor, weshalb sich das Warenangebot in Shanghai, Seattle oder Sindelfingen kaum unterscheidet. Aber bei den gemütlichen deutschen Eckbänkchen machten die Schweden eine Ausnahme – sie entpuppten sich prompt als Ladenhüter. Eine ehemalige Marketingleiterin einer deutschen Niederlassung erzählt von Versuchen, das Einkaufsflair für die Kunden auf ganz besondere Art zu bereichern: mit Brötchengeruch, den die Lüftung in der Küchenabteilung verteilte, oder Tannenwaldgeruch in der Schlafzimmerabteilung. Die Mitarbeiter, die den ganzen Tag in diesem Dunst verbrachten, zeigten sich weniger erfreut. Deshalb wurde die Angelegenheit in vielen Märkten schnell wieder beerdigt.

Trotzdem darf sich der blau-gelbe Möbelkonzern rühmen, die Konkurrenz, wenn nicht sogar den ganzen Einzelhandel, mit einigen Innovationen bereichert zu haben: Als erstes Möbelhaus bot Ikea auch Kleinbedarf an, aus einer simplen Überlegung heraus: Große Möbelstücke legt sich der Mensch alle paar Jahre oder Jahrzehnte zu, Dekoration und Kleinteile braucht er immer. Auch die Präsentation von Möbeln haben die Schweden revolutioniert, indem sie ganze Wohnwelten vorführen, komplett eingerichtete Zimmer mit eigenen Accessoires. Zuvor regierte in den deutschen Möbelhäusern vor allem deutsche Ordnungsliebe: In einer Ecke standen die Schrankwände, in der nächsten die Tische, dann die Stühle. Überhaupt begriffen die Schweden als Erste, »dass beim Einkaufen das Gefühl, nicht nur die Qualität entscheidet«, sagt Sabine Holicki, Geschäftsführerin des Marktforschers forum! in Mainz. »Ikea verkauft Möbel, aber auch ein Lebensgefühl.«

Achtzig Prozent unserer Einkäufe haben nichts mit der Grundversorgung zu tun, behaupten die Konsumforscher. Petra Hesser, Deutschland-Chefin von Ikea, scheint diese Ansicht zu teilen. Sie sagt: »Wir sind nicht nur ein Möbelhändler, wir sind auch ein Ausflugsziel.« Anders Dahlvig, der oberste Chef von Ikea, geht noch einen Schritt weiter: »Wir wollen so etwas werden wie Disneyland.«

Zumindest in Sachen Werbung und Marketing kann sich Ikea schon jetzt mit dem Micky-Maus-Konzern messen. »In den Spots und Anzeigen wird ein rundum positives Lebensgefühl vermittelt. Motto: Wir sind dafür da, dein Leben zu verschönern. Für deutsche Verhältnisse ist das sensationell«, findet Bernd Michael, Gründer der Düsseldorfer Werbeagentur Grey. Er lobt, dass es nicht um irgendein diffuses Image geht, sondern um konkrete Produkte. Geschickt werden der schwedische Akzent bei den Sprechern und die Landesfarben Gelb und Blau eingesetzt. Schweden steht im Bewusstsein der Deutschen für exzellentes Design. Zudem ist Holz, das wichtigste Rohmaterial der Ikea-Produkte, von jeher im deutschen Wohnstil verbreitet. Lange zehrten die Schweden vom Mythos, ihre Firma komme direkt aus dem Wald.

Die Verantwortlichen wissen, wie wichtig den Deutschen der ökologische Anstrich ist. Deshalb bieten sie im Restaurant Bio-Gerichte an – das gibt es in keinem anderen Land. Und vor einigen Jahren heuerte man die Kölner Unternehmensberatung mobilité an, um sich ein umweltfreundlicheres Verkehrskonzept entwerfen zu lassen. Mehrere neue Märkte wurden in der Folge ans öffentliche Verkehrsnetz angebunden, wobei Ikea Bahnlinien und Pendelverkehr sogar bezuschusste. »Wir mussten da keinerlei Überzeugungsarbeit leisten«, sagt Jörg Sarnes, Geschäftsführer von mobilité. Dabei gab es auch wirtschaftliche Argumente für die grüne Offensive, immerhin ein Drittel der deutschen Haushalte verfügt nicht über ein Auto. Etwas absurd ist das Öko-Image von Ikea dennoch: Schließlich produzieren die Schweden Wegwerfprodukte. Eben weil die Möbel so billig seien, kommuniziert das Unternehmen, könne man sich ohne Weiteres alle paar Jahre neu einrichten.

»Es riecht nach Wohnkultur-Imperialismus, was Ikea mit seiner weltweiten Kiefernholz-Offensive betreibt. Aber die Käufer sehen es anders. Sie genießen das Wir-Gefühl zwischen den Regalen.« Das schrieb die SPD-Zeitung Vorwärts im Jahr 1981, sichtlich irritiert darüber, dass gerade die 68er-Generation und die Studenten das unmögliche Möbelhaus ins Herz schlossen und sich wohl fühlten im Kreise der Konsumenten, die den Protz ablehnen. Das schräge Image haben die Schweden inzwischen abgelegt und sind in der Mitte der Gesellschaft angelangt: bei der Familie. Ein schlauer Schachzug, meint Werbeprofi Bernd Michael, »Familie ist neben Strand, Wasser oder Bergwiese eines der wenigen durchweg positiv besetzten Bilder in Deutschland«.

Millionenfach hat Ikea bereits seine Family Card verteilt, die gegenüber anderen Kundenkarten einen großen Vorteil bietet: Der Kunde muss nicht monatelang Bonuspunkte sammeln, sondern erhält sofort Rabatte. Das Unternehmen selbst schuf sich ein hervorragendes Marktforschungsinstrument und kann anhand der Daten studieren, welche Käufer welche Produkte kaufen. Ein Ergebnis dieser systematischen Kundenbeobachtung sei der bei Ikea allseits dominante Landhausstil, erzählt eine ehemalige Managerin, die wie so viele Mitarbeiter und Ex-Mitarbeiter nicht mit Namen genannt werden will, weil es ihr Vertrag – auch nach dem Ausscheiden aus der Firma – verbietet, über Ikea-Interna zu plaudern. »Den Landhausstil hat man eingeführt, um die Älteren zu Ikea zu locken. Es zeigte sich aber sehr schnell, dass vor allem die Jüngeren diese Produkte kauften wie verrückt.«

Im Übrigen hat Ikea die Deutschen in puncto Familie voll durchschaut. Auch wenn sie in der Realität immer seltener Bestand hat, sehnen sich dennoch die meisten Bundesbürger nach ihr. Deshalb gibt es die Family Card natürlich auch für Singles.