Lernen im Zeitraffer: Hinter Ferry (27, links) und Fab (31) liegen vier verrückte Jahre: Ruhm, Reichtum, Intrigen, Leere, nun der Neustart.

Es lässt sich nicht genau sagen, wann Fabian die Entscheidung traf, reich zu werden, aber er war allzu jung, trug noch Pickel auf der Nase. Er sah damals zu, wie sein Vater arbeitete, und er sagte sich: So werde ich meine Zeit später nicht vergeuden. Nun war sein Vater kein armer, erfolgloser Mann, er war ein im ganzen Land geachteter Psychologe, eine Koryphäe, Erfinder des ersten Anti-Gewalt-Trainings in Europa. Er schrieb Bücher und verdiente mit seiner Praxis gutes Geld. Doch die Sache, sagte sich Fabian, hatte einen Fehler: Papa verkauft seine Zeit. Und Zeit ist endlich. Niemals lässt sich so das Einkommen maximieren.

Ja, wollte sein Vater viel Geld verdienen, so musste er dafür viel arbeiten, musste mehr Patienten behandeln, bis in den Abend hinein oder am Samstag. Der Vater eines Freundes dagegen, der fuhr ein teures Cabrio, hockte ewig auf dem Tennisplatz, und verdiente, während er die Zeit vertat, weiter Geld. Seine Firma lief auch ohne ihn. Er war klug, schloss daraus Fabian, und versuchte Vater die Augen zu öffnen. Wieder und wieder redeten sie darüber, einmal sogar kurz im Fernsehen, in einer Reportage über den Vater, der im Jugendknast arbeitete. »Im Grunde hat er sein Talent verschenkt«, sagte Fabian dort. Sein Vater sah das immer anders. Er arbeite eben nicht für Geld allein. Fabian aber wollte das nicht einsehen. Er würde seine Lebenszeit vernünftig investieren. »Paid by the hour, das war, was ich auf keinen Fall wollte. Das lässt sich nicht multiplizieren, ist nicht skalierbar.«

Pickel hat Fabian Heilemann längst nicht mehr, aber noch das Jungengesicht, das er einst im Fernsehen trug, fast als wäre kein Jahrzehnt vergangen. 31 Jahre ist er, Sakko, Jeans, Tolle, gerader Blick. So gerade, dass er, als ihn der Fotograf bittet, zur Seite zu schauen, sagt: »Ich schaue nicht zur Seite. Ich bin straight.«

Fabian hat erreicht, was er wollte. Eine Firma hat er gegründet, mit Ferry, seinem jüngeren Bruder. Und sie haben die Firma verkauft. An Google. Vor zwei Jahren, für 114 Millionen Dollar. Zu Helden sind die beiden aufstiegen, in Berlin, genannt »Europas Silicon Valley«, da sich hier Tag für Tag fünf Internetfirmen gründen. »Davon, was die Brüder erreicht haben, träumt jeder in der Stadt«, heißt es überall, bei den Gründern und Investoren. Allzu schön klingt ihre Geschichte: Die Jungs aus Hameln, die auszogen, ihr Glück zu gründen, mit kühlem Plan und Happy End! Allein: Ganz so happy war das gar nicht.

Wie wird man also reich in Deutschland, als junger Mensch? Wenn man nicht Götze oder Silbereisen heißt, kein Talent hat für Sport oder Show? Bis vor wenigen Jahren drängte es Köpfe wie Fabian eher zu Beraterfirmen und Investmentbanken. 100 000 Euro Einstiegsgehalt, Boni, Dienstwagen, schicke Hotels. Wer begabt war, zog von Frankfurt weiter nach London, in die City, sich 15 Jahre schinden, ein Tempo leben, das Stress-Ekzeme auslöst, ein Dasein, erfüllt von »Allnighters« (nachts durcharbeiten), »Magic roundabouts« (im Morgengrauen per Taxi vom Büro nach Hause, duschen, umziehen, zurück) und »Double24s« (die nächste Nacht dasselbe). Nach langer Schinderei, mit Ende dreißig, war es geschafft.

Nun ist dieser Weg nicht mehr ganz so schick: verdammt hart und, seit einige Finanzverbrecher die Welt an den Abgrund gewirtschaftet haben, ziemlich uncool. Der neue, sogar glorreiche Weg zu Geld ist die eigene Firma! Die Stars unserer Zeit heißen Larry Page oder Mark Zuckerberg. Und so gingen Fab und Ferry nach Berlin, in die Stadt, über die alle reden und bloggen, sogar Angela Merkel hat dieses Jahr schon bei Start-ups vorbeigeschaut, ihre schöpferische Kraft gelobt.

Das Dumme: Von tausend dieser fabelhaften Firmen scheitern 900. Und von den restlichen 100 machen 90 am Ende so viel Geld wie der Friseur um die Ecke. Geschichten wie die von Fab und Ferry sind rar. »Die beiden sind außergewöhnlich«, sagt Andy Thümmler, ein Investmentbanker, der bei fast allen großen Verkäufen in Deutschland dabei war, Jamba!, Xing, Daily-Deal, insgesamt Deals von über zehn Milliarden Euro. Thümmler ist selbst eine Legende. Wenn Gründer ihm Firmen vorstellen, zieht er auch mal sein Darth-Vader-Kostüm an und ersticht mit seinem Lichtschwert die dümmsten Ideen.

Investoren wie er vermissen Gründer, die Neues schaffen, Ingenieure, Geeks, Pioniere wie Bill Gates, Steve Jobs, Larry Page. Die Berliner kopieren lieber. Das haben schon deren Gottväter gemacht, die Samwer-Brüder, die Größten der Stadt, die einst Ebay kopierten und die Kopie für Millionen verkauften. In ihrem Schweif ist ein Schwarm Nachahmer unterwegs, mit Schlumpfmütze, Bart und Stammplatz im »St. Oberholz« am Rosenthaler Platz. Sie glauben, die 65. »Payment App« oder das 93. »Massive Multi Player Game« sei ein Geschäft. Eine Pest, sagt Stefan Glänzer, ein zweiter bekannter Investorenname.

-

Und dann kamen also diese Brüder zu ihm, erinnert sich Glänzer, im November 2009, in sein Londoner Büro. Zwei blonde Jungs mit schnellen Stimmen und einer schier schändlichen Idee: im Internet Gutscheine verkaufen, etwa für Restaurants oder Fitnessclubs. Eine Kopie von Groupon aus den USA. Dafür also wollen die Geld? Von ihm? Der gerade für eine Zeitung eine Wutschrift geschrieben hat, wie sehr er Copycats verabscheue. »Ich habe gedacht: Ich glaub das jetzt nicht.«

Glänzer setzt seinen bissigsten Blick auf, Fabian schüchtert das nicht ein. So lange hat er sich auf diesen Tag vorbereitet. Ferry und er haben sich in eine Ein-Zimmer-Wohnung eingesperrt, 35 Meter im Quadrat. Sie schliefen zu zweit auf einer Matratze, saßen an einem Schreibtisch und lebten von 700 Euro im Monat. Nur unter Druck glaubten sie die beste aus den sechzig Geschäftsideen zu finden, die Fab von einer Studienzeit in Stanford mitgebracht hatte. Sie hatten Tabellen gefüllt, verglichen, verworfen, ohne Gefühl, nur mit dem Kopf, straight eben. »Es war keine Bauchentscheidung, keine Eingebung«, sagt Fabian. »Es war ein methodischer, analytischer Prozess.« Nach fünf Monaten stand der Sieger fest – und sie standen bei Glänzer im Büro. Mit einer Internet-Idee. Dabei sind sie nicht mal Nerds.

Aber sie haben »Wumms«, wie Glänzer es nennt. Und so lässt er sie reden. Bei einem Randsatz merkt er auf: Es sei nicht das erste Geschäft, das sie aus einem fremden Land nach Deutschland bringen, sie haben da noch die Waffelfirma.

Waffelfirma? Diese Typen sind vielleicht Kopisten wie die anderen; aber normal sind sie nicht. Es war klug von den beiden, mit ihrer Idee zu einem der erfahrenen »Business Angels« zu gehen, die sich verhalten wie Investoren im Valley. Sie schauen nicht auf Geschäftspläne, die sich eh nie erfüllen. Fordern keine Fakten, die Gründer eh nicht liefern können. Nein, erfolgreiche Geldgeber, auch die hinter Facebook oder Twitter, investieren am Anfang weniger in Pläne als in Köpfe. Sie sind auf der Suche nach Begabten. Nach Verrückten. Also echten Unternehmern.

Um die Verrücktheit der Heilemann-Brüder zu verstehen, muss man mehr auf den Älteren schauen, den Leitwolf: Fabian. Noch heute reden die Hamelner über diesen Jungen, der schon in der Vorschule nicht fragte, sondern machte, der schon den Kindergärtnerinnen sein erstes Geschäft vorschlug: Wenn sie ihm das Geld für die Marken auszahlen, trage er die Briefe aus. Sein Vater, der Psychologe, hatte seine Söhne nach einem eigenen Konzept erzogen, das sich verkürzt so zusammenfassen lässt: Das Kind ist Chef und Entdecker, die Eltern sind Zuarbeiter. Das Kind soll sich erproben, soll einfach machen! Versuch und Irrtum. Ohne Zwang, etwas zu Ende führen zu müssen.

Seine Zeit bis zum Studium verbrachte Fabian nun damit, immer weiter zu sein, als es seinem Alter entsprach. Er ging allein nach Hawaii, er schrieb trotz der Fehlzeit das beste Abitur der Schule, er führte (als Sohn eines Sozialdemokraten) die Junge Union der Stadt zu ewiger Rekordstärke, er wurde so gut im Surfen, dass er bei Weltmeisterschaften antrat, und er führte eben diese Waffelfirma, bei der er auch einige Mitschüler beschäftigte.

Im Urlaub in Frankreich hatte Fab gesehen, dass Touristen die Waffeln mögen, die es am Strand zu kaufen gab. Also schwatzte er dem Verkäufer das Rezept ab, warf mit Ferry das Konfirmationsgeld zusammen, kaufte auf dem Rückweg in Paris eine Teig-Spritze und baute sie in den alten Wagen eines Scherenschleifers ein. Er besorgte Kochmützen, choreografierte einen Tanz, den sie während des Verkaufs tanzten, und los ging’s mit »ChiChi«: auf Rummelplätzen, Stadtfesten, der »Kieler Woche«. Vierzehn Stunden am Tag, von Hand 200 Kilo Teig kneten, bei vierzig Grad, und immer wieder raus zu den Kunden, den Teller in der Hand, versuchen, eine Schlange vor den Wagen zu kriegen. Dann nämlich stellen sich weitere Leute an, ohne zu wissen, warum: die Urform des Hypes. Ihr Schlangen-Rekord ist vierzig Meter.

Irgendwie haben wir zweimal dasselbe gemacht, sagt Fabian im Rückblick. »So wie es in Norddeutschland keine ChiChi gab, gab es in Europa keine Internet-Gutscheinplattform. Beides sind Fälle, wo wir keine Weltinnovation kreiert haben. Wir sind einfach mit offenen Augen durch die Welt gegangen.«

»Abends sagen sie: Bis morgen. Und am nächsten Tag sind sie nicht mehr da.«

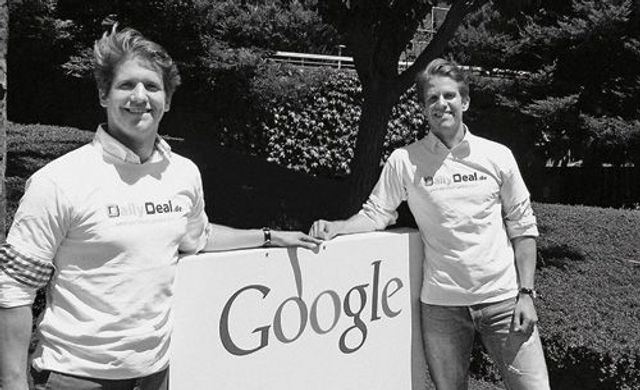

Den Lebenssinn verkauft: Die Brüder 2011 auf dem Google-Campus.

Glänzers Geld-Zusage kommt wenige Tage nach der Präsentation, am Telefon. Sechsstellig. Haben sie gefeiert? Nein, weitergearbeitet. Für Kopisten zählt nur eins: Tempo. Je später du kommst, desto weniger verdienst du.

Start am 9. Dezember 2009, online am 29. Da arbeiten schon 15 Leute für DailyDeal, das neue heiße Ding in Berlin, das es geschafft hat, in dieser Zeit Geld von Investoren bekommen, in der Finanzkrise. Nach fünf Monaten sind es schon hundert Mitarbeiter, Kunde um Kunde kommt dazu, Investor nach Investor. Es ist eine verrückte Zeit. Sie fliegen, und sie wissen doch nicht, ob es sie in vier Wochen noch gibt. DailyDeal verbrennt Geld, ständig müssen sie neues Kapital einsammeln.

Und dann ist da der Kampf mit den Samwer-Brüdern, die Berliner Seriengründer, harte Jungs, gerade Oliver Samwer, der einmal in einer Mail Mitarbeiter aufforderte, Business-Pläne »mit Blut« zu unterschreiben und mit den Worten schloss: »Ich würde sterben, um zu gewinnen, und ich erwarte dasselbe von euch!« Die Samwers hatten zeitgleich eine Gutschein-Firma gegründet. Noch heute stehen im Keller der Heilemann-Brüder Ordner, in denen sie zusammengetragen haben, wie die Konkurrenz sie fertigmachte, Leute abwarb, mit, so hieß es, »Koffern voller Geld«. Fab und Ferry erleben die bittere Seite des Gründerlebens: Kampf, Verlust, pure Angst.

»Da wurde man paranoid«, sagt Fabian. »Menschen, die man kennt. Wie die über Nacht umkippen. Abends sagen sie: Bis morgen. Und am nächsten Tag sind sie nicht mehr da. Handy aus, Xing-Profil neu. Einfach weg.«

Doch dann, aus dem Nichts, entlässt der Gegner Mitarbeiter. Und bei den Brüdern steigt Insight Venture Partners ein, Geldgeber bei Twitter und Tumblr. Ein Ritterschlag. Auf einmal bewerben sich bei ihnen Manager von Amazon. Und Kunden wie Cinemaxx und Total kommen hinzu. Sie haben überlebt.

-

Ein Hype ist nichts Zufälliges, nichts Abstraktes, er hat einen Ort, von wo aus er seine Kraft entfaltet, lange bevor die Welt Notiz nimmt. Wer 1962 in den Hamburger »Star Club« ging, wunderte sich nicht, dass ein Jahr später die Beatles im Radio spielten. Wer 1977 in London war, staunte wenig, dass 1979 in aller Welt Kids mit bunten Haaren rumliefen. Wer 2007 beim SXSW-Festival in Austin sah, wie alle Kurztexte schrieben, ahnte, was aus Twitter werden würde. Und wer 2009 wie Fabian im Stanford war, wusste, Gutscheine sind eine gute Geschäftsidee.

Die Leute verstanden das Konzept sofort. Gutschein ausdrucken, rüber zum Burger-Laden, Essen zum halben Preis. Und so erlebte Groupon in seinem ersten Jahr ein Wachstum wie keine Firma je zuvor. 2241 Prozent mehr Umsatz. »Fastest-growing company in history«, jubelt das Magazin Fortune im Sommer 2011. Ein Hype. Die Kunden stehen Schlange, ohne überhaupt zu wissen, warum. Selbst Google lässt sich mitreißen, bietet Milliarden für Groupon. Abenteuerlich. Und vergeblich.

Ein Glück für Fab und Ferry. Die melden sich – clever – genau zu der Zeit bei Google, über den Investmentbanker Andreas Thümmler. Der Konzern zeigt Interesse, die Brüder fliegen zu einem Gespräch in die USA. Was besprochen wurde, auch den Kaufpreis, dürfen sie nicht sagen. Aber andere Beteiligte reden: »Die fanden bei Google gerade die Heilemänner gut«, sagt einer. »Die zeigten keine Nervosität. Klar, sie standen unter Strom. Aber die stehen immer unter Strom.« Google fängt an, um sie zu werben, schreibt in einem »Letter of Intend« erste Summen nieder. Ungewöhnlich schnell, drei Monate später, steht das Angebot: 114 Millionen in Cash. Für eine kleine Firma, die Verlust macht! Aber eben das Richtige versprechen kann.

Am Freitag, den 16.9. unterschreiben Fab und Ferry den Vertrag, in Deutschland. Danach schauen sie bei ihren Eltern in Hameln vorbei. Es gibt eine Neuigkeit, sagen sie. Die Eltern haben aber gerade Freunde zu Besuch. Also erzählen sie es erst am nächsten Tag. Und trinken ein Glas Champagner.

Es ist vollbracht. Von wegen »paid by the hour«. Fabian hat sein Talent nicht verschenkt. Ist seinen eigenen Weg gegangen. Hat skaliert, maximiert. So viele Nullen auf dem Konto. »Das hat schon eine gewisse Magie«, sagt er. »Wenn wir nicht wollten, müssten wir nie wieder arbeiten. Das haben wir schon realisiert, wir sind ja nüchterne Typen.«

Fabian schläft mal wieder aus.

Er ruft alte Freunde an.

Sie feiern in teuren Clubs.

Er kauft sich teure Hosen.

Er kauft einen Porsche.

Er gibt Geld für arme Familien.

Und taucht ein in die große Wirtschaftswelt. Larry Page, der Google-Gründer, empfängt sie in der Zentrale in Mountain View, plaudert mit ihnen über Zahlen und Ziele. Es geht ja auch erst mal voran. DailyDeal zieht in ein neues Büro. Google stellt bunte Sofas rein, hängt einen Bildschirm auf, so groß wie ein Tisch. Alles wird professionell: Konferenzen, Kommunikation, Prozesse, sie sind nun Weltkonzern. »Tu mehr, als man von Dir erwartet«, mahnt Page von einem Plakat herab.

Allein, schon bald erwartet niemand mehr viel von Fab und Ferry. Klar, sie sind geblieben, das wollten und mussten sie, vertraglich, damit das Geschäft weiterläuft. Aber das Sagen hat nun Google. »Nach einigen Monaten wird einem klar, wie der Gestaltungsspielraum von hundert auf zwanzig oder zehn schrumpft, eigentlich bis nichts mehr übrig bleibt. Das hat uns total runtergezogen.« Ein Dasein im goldenen Käfig.

Fabian kauft eine Wohnung.

Er beschäftigt sich mit Innenarchitektur.

Er fängt an zu kochen.

Er bestückt seine Bibliothek.

Er fängt an, Golf zu spielen.

Er beginnt eine Pilotenausbildung.

Er geht Kitesurfen mit Richard Branson.

Und ist doch unglücklich wie nie in seinem Leben.

Dazu kommt: Für die Firma läuft es bald schon nicht mehr gut. Das Gutschein-Geschäft auf der Welt bricht ein. Das ist die finstere Seite eines jeden Hypes. Nach und nach verliert der Weltkonzern Google sein Interesse. Fab und Ferry müssen zuschauen, wie ihre Firma langsam verkommt.

Einen anderen Blick haben sie nun auf die Nullen auf dem Konto. Fab lässt den Porsche in der Garage und fährt mit einem alten Damenrad zur Arbeit. Und kauft keine teuren Chinos mehr; die billigen haben eh einen besseren Schnitt, machen kein Karottenbein. Und nach der Arbeit sitzen sie beim Türken am Rosenthaler Platz und essen Grillhähnchen. »Geld verdienen«, sagt Fab, »ist kein Selbstzweck. Es beruhigt, macht freier, aber nicht glücklich. Vor allem der exzessive Konsum führt letztlich zu nichts. Das ist eine wichtige Erkenntnis für uns. Die war nicht gleich da.«

Wieder und wieder spricht Fabian mit seinem Business-Coach über das eine Thema: Was will ich nun tun? Anfang 2013 weiß er es. Er ruft die Mitarbeiter zusammen. Wir sind wieder Start-up, sagt er ihnen. Haben weniger Geld, müssen länger arbeiten, aber können was bewegen. Draußen melden Zeitungen verwundert: »Gründer kaufen DailyDeal zurück.«

Auf den ersten Blick ist es der dümmste Kauf. Auch wenn sie wenig zahlen, die genaue Zahl verrät keiner, kaufen sie ein stürzendes Geschäft zurück. Ist das Maximieren? Und doch ist der Kauf klug. Fab und Ferry haben sich frei gekauft. Sie können wieder Unternehmer sein. Einfach machen. »Wir erleben uns wieder.«

Wie einst fegen sie in Jeans und Shirt durch ihr Büro. Sie lachen viel und laut, halten Konferenzen im Stehen, essen am Schreibtisch. In sechs Monaten haben sie das Unternehmen umgekrempelt. Vier Firmen haben sie um DailyDeal herumgebaut, vom iPad-Kassensys-tem bis zum Suchmaschinenmarketing. Sie sollen einander stützen. Eine schwache Firma im Zentrum!, kritisieren Vernünftige. Dort sollte was Starkes stehen, ein Pfeiler. Aber Geschäft ist nicht immer gleich Vernunft. Und die Firma hat eine Chance, sagt sogar »Darth Vader« Thümmler, der Schrecken aller miesen Gründer. »Wenn Sie das mit einer Fernseh-Serie vergleichen, beginnt nun die zweite Staffel. Und die Jungs haben viel gelernt. Sich weiterentwickelt.«

So sehr, dass Fabian nun sogar genau das tut, was er bei seinem Vater als Junge nie verstehen wollte. Er arbeitet nicht allein für Geld. Besser lässt sich Zeit nicht skalieren.

Daily Deal

Die Heilemann-Brüder gründeten die Firma Ende 2009, verdienten Geld mit Gutscheinen, Rabatten und Coupons. 2011, während des Coupon-Hypes, verkauften sie und ihre Investoren die Firma für 114 Millionen Dollar an Google. Allerdings brach das Geschäft ein. Überraschend kauften die beiden in diesem Jahr die Firma zurück. 2012 verkaufte DailyDeal Gutscheine im Wert von 125,7 Millionen Euro. Da das Geschäft auf Dauer keine großen Gewinne verspricht, haben die Brüder um DailyDeal mehrere Firmen gruppiert: Zahlungssysteme, Marketing, Beratung, Venture Capital.

(Foto: Andreas Lux c/o brigitte-horvath.com)

Foto: Andreas Lux