SZ-Magazin: Frau von Trotta, Sie sind 70 Jahre alt geworden und drehen unermüdlich Filme. Haben Sie manchmal Sehnsucht, sich zur Ruhe setzen?

Margarethe von Trotta: Ich werde Filme machen, solange ich Mitstreiter finde und das Geld dafür zusammenbekomme. Ich könnte von meiner Rente sowieso nicht leben. Außerdem macht mir das Arbeiten Freude. Dieser Gedanke, jetzt ist mal Schluss, jetzt setze ich mich in den Garten und höre den Vögeln zu, der kommt mir nicht. Das kann man ja zwischendurch mal machen, aber auf Dauer entspricht das nicht meinem Charakter.

Woran arbeiten Sie zurzeit?

Ich mache gerade einen Film über Hannah Arendt, die Philosophin und Publizistin. Diese Frau hat immer gesagt: Ich will verstehen. Das ist auch meine Haltung. Ich möchte nicht verurteilen, ich möchte wissen, wo etwas herkommt.

Woher kam Ihr Entschluss, Filmemacherin zu werden?

Das habe ich mir gewünscht, seit ich 1962 in Paris war und mit meinen französischen Freunden ganze Tage im Kino verbrachte. Diese Filme haben mir die Augen geöffnet, was Kino sein kann.

Waren Sie in Deutschland nicht im Kino?

In den Fünfzigerjahren – was gab es denn da in Deutschland für Filme? Meine Mutter ging mit mir ins Kino, wenn es am Sonntag geregnet hat. Wir haben Ruth Leuwerik gesehen oder Maria Schell, das war so ein nebensächliches Vergnügen.

Und welche Filme waren es in Paris?

Die liebsten Filme waren mir jene von Ingmar Bergman. Der erste: Das siebente Siegel. Darin hat man ungeheuren künstlerischen Reichtum gefunden, Musik, Malerei, Menschenkenntnis. Natürlich ist da der Wunsch entstanden, so etwas selbst einmal zu machen. Aber das waren die frühen Sechzigerjahre, da war gar nicht daran zu denken, dass ich als Frau diesen Weg einschlagen könnte. Es war also nicht so, dass die Idee des Filmemachens wie ein roter Faden durch mein Leben lief. Der Wunsch war da, aber ich habe ihn lange verdrängt, weil ich dachte, das hat überhaupt keinen Sinn.

Haben Sie darum erst Jahre als Schauspielerin gearbeitet?

Ja. Und dabei habe ich Fassbinder, Achternbusch und Volker Schlöndorff, meinen zweiten Mann, kennengelernt. Ich habe in seinen Filmen wie Der Fangschuss mitgespielt, aber ich habe dann auch mit ihm im Schneideraum gesessen oder mit ihm zusammen Drehbücher geschrieben. Das war sozusagen meine Filmhochschule. Seit den späteren Sechzigerjahren gab es sogar Regisseurinnen als Vorbilder: Frauen wie Ula Stöckl, Helke Sander, Helma Sanders-Brahms machten da schon Filme.

1977 haben Sie Ihren ersten Film gedreht, Das zweite Erwachen der Christa Klages. Was mussten Sie dafür tun?

Um Filme zu drehen, braucht man Geld, viel Geld, und das im Voraus. Das heißt, man braucht einen Sender, der ein Risiko eingeht. Volker finanzierte seine Filme damals über den Hessischen Rundfunk. Ich bin also mit Das zweite Erwachen der Christa Klages auch zum HR gegangen und habe gesagt, ich möchte diesen Film drehen. Da hieß es dann: »Ach, Frau Schlöndorff, warum denn? Sie haben das Drehbuch geschrieben, Ihr Mann macht Regie, und Sie kriegen die Hauptrolle. Das war doch immer so schön. Warum wollen Sie das ändern?«

Wie haben Sie reagiert?

Ich habe mich an den WDR gewandt, denn der Hessische Rundfunk hat tatsächlich nicht mitgemacht, weil ich selbst Regie führen wollte. Der WDR hat das zum Glück anders gesehen. Da wusste man allerdings auch, wie ich bei Die verlorene Ehre der Katharina Blum mitgearbeitet hatte – bei dem Film hatten Volker und ich schon gemeinsam Regie geführt. Deshalb hat man mir eine Chance gegeben. Aber Tatsache war, dass man es Frauen eigentlich nicht zugetraut hat.

Wie stand Volker Schlöndorff zu Ihrem Wechsel in die Regie?

Zunächst hat er mich bestärkt. Er ist sogar hinter meinem Rücken zum WDR gegangen und hat gesagt, dass er den Film zu Ende führen würde, falls ich es nicht schaffe. Das hat er mir allerdings nicht erzählt, weil ich ihm sonst an die Gurgel gegangen wäre. Immerhin wollte er mir helfen. Andererseits hat er gleichzeitig darauf hingearbeitet, dass der Film nur im Fernsehen läuft und nicht ins Kino kommt.

Warum?

Vielleicht hatte er Angst, dass ich untergehe. Vielleicht wollte er die Konkurrenz, die sich zwischen uns anbahnte, unterbinden. Volker stand meiner Arbeit gespalten gegenüber: Er war einerseits stolz auf mich, andererseits war meine Regielaufbahn für ihn schwer zu ertragen, besonders nachdem ich anfing, Preise zu gewinnen.

Als Feministin gebrandmarkt

Szene aus »Rosa Luxemburg«. Ein Film über eine Frau, die auch ständig angegriffen wurde.

Waren Sie wütend, weil Ihr Partner Sie plötzlich als Konkurrentin sah?

Nein, denn ich hatte es ja geschafft, den ersten Film zu machen. Wütend wäre ich gewesen, wenn er mich überhaupt nicht zum Zug hätte kommen lassen. Vielleicht hätte ich ihn dann verlassen, ich weiß nicht, was passiert wäre. Es war oft widersprüchlich zwischen uns. Er war immer gleichzeitig Retter und Konkurrent.

Hatten Sie unterschiedliche Vorstellungen von Ihrer Karriere?

Anfangs dachte Volker, das wäre bald vorbei. Etwa: Jetzt hast du deinem Hobby gefrönt, jetzt hörst du mal wieder auf und arbeitest bei mir mit. Dass ich dann weitergemacht und einen Film nach dem anderen gedreht habe, das war in seinem Kopf bestimmt nicht vorgesehen. Aber wir haben uns nicht gestritten, ich habe einfach nicht viel über meine Filme gesprochen. Alexander Kluge hat mal gesagt, ich spräche nie über das, was ich mache, und auf einmal sei der nächte Film da. Das lag daran, dass ich wusste, mir hört eh keiner zu.

Hat Sie der Mangel an Aufmerksamkeit nicht mutlos gemacht?

Das ist ja eine Aufgabe, die immer noch nicht erledigt ist: Männer dazu zu bringen, dass ihnen bewusst wird, wie selbstverständlich sie Frauen bevormunden. Das beginnt schon bei den einfachen Dingen, die im täglichen Leben anfallen: Da werden Frauen nicht wahrgenommen oder gehören nicht dazu oder sollten lieber den Mund halten. Das passiert oft ohne Bösartigkeit von Männerseite, das ist ja das Schlimme. Gegen Bösartigkeit kann man sich zur Wehr setzen, aber wenn man aus Nachlässigkeit oder aus Unverständnis schlecht behandelt wird – das macht einen wütend. Andererseits ist man hilflos, weil es verbrämt ist mit Liebe. Und sich gegen Liebe zur Wehr zu setzen ist natürlich schwer.

Was macht man also in der Liebe?

Man muss Respekt einfordern. Der sollte mit Liebe verbunden sein.

Wie war dann Ihre Zusammenarbeit mit Männern beim Drehen?

Immer gut. Man kann, zumindest in meinem Metier, die Menschen nur mit dem überzeugen, was man tut. Mit Professionalität, alles andere funktioniert nicht. Ich weiß, was ich will, aber ich schreie nicht am Drehort oder demonstriere dauernd Autorität. Ich versuche, die Leute zu motivieren.

Da kam die Männer-Frauen-Thematik nicht auf?

In dem Moment, in dem man sich entscheidet, mit mir zu arbeiten, hat man mich ja anerkannt. Mit meinen Mitarbeitern habe ich nie schlechte Erfahrungen gemacht, in die Frauenecke wurde ich nur von außen gestellt.

Nach Ihrem vierten Film, Heller Wahn, wurden Sie scharf angegriffen und als Feministin gebrandmarkt.

Die Frauenfreundschaft im Film war den Kritikern offenbar unheimlich. Da sind Rezensionen erschienen, solche derben, sexistischen Sachen, das kann man heute gar nicht mehr glauben. Ein Kritiker schrieb, dass man mir nur Geld gibt, weil ich keinen Schwanz habe. Die Schauspielerinnen wurden beschimpft. Es war fürchterlich. Danach habe ich Rosa Luxemburg gedreht, als Antwort. Diese Frau wurde auch ständig angegriffen.

Wurden Sie von den Kritikern nicht auch als homosexuell bezeichnet?

Nein, es wurde mir eher vorgeworfen, dass ich es nicht war. Viele haben gedacht, Heller Wahn sei ein Film, in dem die Frauen eigentlich Lesben sind und ich nicht den Mut gehabt hätte, das zu zeigen. Aber wenn ich einen Film über Lesben hätte machen wollen, hätte ich das gemacht, warum denn nicht? An Heller Wahn ist doch gerade interessant, dass es sich um eine Freundschaft handelt, nicht um eine Liebe. Diese Freundschaft wird so stark, das hat die Männer verunsichert und wütend gemacht.

Die RAF und der goldene Löwe

Wie erklären Sie sich diese Aggression?

Wären es Lesben gewesen, hätten die Kritiker gesagt, jaaa, das sind halt Lesben, und hätten das Thema beiseite geschoben. Aber so sahen sie etwas, was sie nicht fassen konnten, was bedrohlich war, daraus entstand der Zorn. Ich habe oft erlebt, dass Männer zornig wurden, sobald Frauen sich nicht nur über ihre Kinder und ihre Ehe unterhielten.

Der Film lief 1982 trotzdem auf der Berlinale.

Auf der Pressekonferenz in Berlin wurde mein Hauptdarsteller Peter Striebeck beschimpft, weil er die Rolle des herrischen Ehemannes angenommen hatte. Er hat geantwortet: »Ich habe mich in dem Mann wiedererkannt.« Das war natürlich fantastisch.

Wie hat das Publikum auf den Film reagiert?

Ein Taxifahrer hat mich mal rausgeworfen. Er hat gefragt: »Sind Sie Margarethe von Trotta?« Ich sagte Ja und war ganz geschmeichelt, weil ich dachte, wow, der erkennt mich. Und dann sagte er: »Raus hier! Meine Frau hat Ihren Film gesehen und wollte sich danach scheiden lassen.« Andererseits habe ich unglaublich viel Post von Frauen bekommen. Viele haben mir ihre ganze Lebensgeschichte erzählt, mit Fotos und allem, weil sie sich und ihr Schicksal in dem Film wiedererkannten.

Sie haben also die vielbeschworene Solidarität unter Frauen erlebt?

Damals konnte man sich auf die Frauen verlassen. Es gab keine Missgunst untereinander, denn wir waren alle angetreten, um zu beweisen, wozu Frauen fähig sind. Man hat sich gefreut, wenn andere Frauen Erfolg hatten.

Gab es denn andere erfolgreiche Frauen?

Oh ja. Anfang der Achtziger waren Filmemacherinnen geradezu in Mode. Es wurde plötzlich vom »Frauenfilm« geredet, was aber auch ganz schnell wieder in ein Ghetto führte. Wir haben gegen diese Bezeichnung protestiert, wir wollten nicht reduziert werden auf eine bestimmte Art, Filme zu machen.

Noch vor Heller Wahn haben Sie den Film Die bleierne Zeit gedreht. Der fällt nicht gerade unter den Begriff »Frauenfilm«.

Nein, aber er handelt von zwei Frauen, die beide etwas verändern wollen. Sie tun das auf ganz unterschiedliche Weise und geraten darüber in Konflikt: Die Geschichte der Schwestern Gudrun und Christiane Ensslin ist die Vorlage. Etliche Produktionen haben mich gewarnt, den Film zu machen. Der WDR hat ihn abgelehnt, die Leute hatten Angst vor dem Thema RAF. Aber erstens gab es bereits Filme wie Deutschland im Herbst, zweitens war das politische Bewusstsein virulenter als heute und nicht zu unterschätzen.

Haben Sie die Schwestern Ensslin gekannt?

Volker, Alexander Kluge und ich waren 1977 mit dabei im langen Trauerzug zum Begräbnis der Toten von Stammheim. Da habe ich Christiane Ensslin kennengelernt, Gudruns Schwester. Wir sind nach der Beerdigung noch zwei Tage geblieben und haben mit ihr und den Eltern gesprochen. Erst ein halbes Jahr danach habe ich mir gedacht, dass die Geschichte der beiden Schwestern eigentlich ein Thema sei. Ich habe Christiane gefragt, ob sie mir dabei helfen will, und sie hat sofort zugesagt. Ich habe ihr den Film gewidmet. Gudrun Ensslin habe ich nicht gekannt.

Haben Sie noch Kontakt zu Christiane Ensslin?

Gerade vor zwei Tagen habe ich sie getroffen. Wir sind befreundet geblieben.

Was musste man eigentlich tun, damit man als »Sympathisantin« betrachtet wurde?

Meist hat es schon gereicht, wenn man die Autorität des Staates nicht so gern anerkannte. Ich war bei der Roten Hilfe, ich glaube, das kam über Fritz Teufel in München zustande. Die Rote Hilfe hat sich um politische Gefangene gekümmert. Wir haben sie im Gefängnis besucht, wir haben versucht, gegen die Isolationshaft vorzugehen. Ulrike Meinhof oder Gudrun Ensslin saßen in Einzelzellen, weitab von allen anderen. Das Licht blieb Tag und Nacht an, es gab keine Geräusche, sie wurden durch alle möglichen Einschränkungen gefoltert. Folter ist natürlich ein großes Wort. Aber es gibt viele Arten, jemanden zu brechen. Das wollte ich zeigen in der Bleiernen Zeit.

Haben Sie geglaubt, dass man mit Filmen die Welt verändern kann?

Nein. Ich bin nicht Filmemacherin geworden, um die Welt zu verändern. Das wäre ja schrecklich. Dafür hätte ich auch Flugblätter verteilen können. Ich bin Filmemacherin geworden, weil ich das Gefühl hatte, Film ist ein Medium, in dem ich mich ausdrücken kann. Ich blicke in die Welt, und die Welt spiegelt sich in meinen Filmen.

Aber Ihre Filme haben politische Haltung gezeigt, und Sie haben damit Aufsehen erregt: In Venedig haben Sie 1981 für Die bleierne Zeit den Goldenen Löwen für die Regie bekommen, als erste Frau nach dem Krieg. War das nicht toll?

Als erste Frau nach Leni Riefenstahl. Das hat mich bei aller Freude eher erschreckt. Werner Herzog war in Venedig dabei, als ich den Löwen bekam. Er hat zu mir gesagt: »Wirst sehen, dafür wirst du in Deutschland mit deinem nächsten Film getunkt.«

Wie – zur Strafe?

Genau. Er hat geglaubt, dass ich diesen Preis für einen politischen Film bekommen hatte, und dann noch als Frau, das werde man mir nicht verzeihen. Ich habe das nicht ernst genommen, aber dann ist es genauso gekommen, mit Heller Wahn.

Man muss keine Angst mehr haben, dass Frauen unterschätzt werden

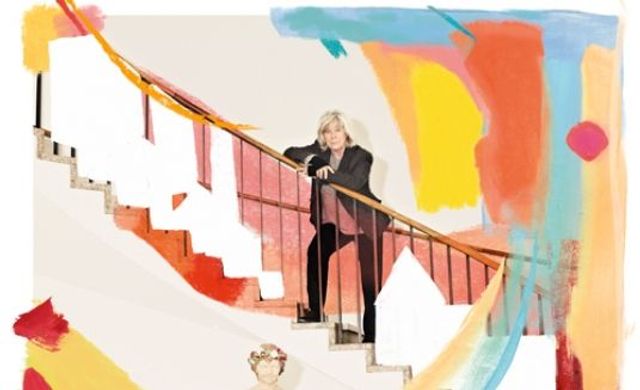

Margarethe von Trotter bei Dreharbeiten in Bascharage (Luxemburg). Das Bild entstand zwei Wochen vor ihrem 70. Geburtstag.

Warum war man Ihnen als Frau böse?

Ich war mit Volker Schlöndorff zusammen, ich war vorher Schauspielerin. Dass einer Frau das nicht genügt, sondern dass sie es wagt, auch noch Regie zu führen, dass sie in ihren Filmen die Bundesrepublik kritisch zeigt – das musste wohl für Ärger sorgen. Ich war doppelt unbequem, nicht mehr nur als bösartige Feministin, sondern auch Sympathisantin.

Hat man Sie so genannt: bösartige Feministin?

Ja. Wenn Journalisten, männliche Journalisten, mit mir sprachen, hatte ich manchmal das Gefühl, sie waren fast erstaunt, dass ich ihnen nicht gleich ein Messer in den Bauch rammte. Das Schöne war, dass mir gleichzeitig die Berlinerinnen von der Zeitschrift Frauen und Film vorgeworfen haben, ich sei nicht feministisch genug. Ich saß zwischen allen Stühlen.

Wie sehen Sie denn diese Zeit jetzt, im Rückblick?

Es hat in den Siebzigern eine sehr starke Hoffnung auf Veränderung gegeben. Wir hatten diese Utopie einer gerechteren Gesellschaft, die hat uns alle erwärmt. Aber in meinem Alter ist es schwierig zurückzublicken, weil man nicht weiß, wie weit die Nostalgie für die eigene Jugend mitspielt. Vielleicht verklärt man diese Phase des Lebens, weil man noch im Aufbruch war und so viele Ansprüche gestellt hat an sich selbst und an die Welt. Vielleicht aber war es wirklich besser als heute. Das lasse ich mal dahingestellt.

Was halten Sie von den Frauen, die sich jetzt so pikiert vom Feminismus distanzieren?

Die jüngeren Frauen haben selten eine Ahnung, was für Kämpfe ausgefochten werden mussten, damit sie jetzt ihre Rechte haben. Viele wollen das auch gar nicht wissen. Wir, die wir unseren Kopf hingehalten haben, wissen das natürlich noch. Heute besteht die Hälfte eines Filmhochschuljahrgangs aus Studentinnen. Sie können ohne Weiteres Filme machen, und die Männer sehen sie inzwischen genauso als Konkurrenz an wie ihresgleichen. Das bedeutet doch, dass das Gleichgewicht einigermaßen stimmt.

Dann sind Sie ganz zufrieden?

Ich glaube, man muss heute keine Angst mehr davor haben, dass Frauen unterschätzt werden. Nur im Persönlichen, im Privaten, wird es noch die alten Konflikte geben, die unwillkürliche Bevormundung seitens der Männer. Obwohl ich hoffe, dass man jetzt auch in Beziehungen aufmerksamer miteinander umgeht.

---

Bio:

Margarethe von Trotta

* 21. Februar 1942

Margarethe von Trotta war radikal, unbeugsam und unterschrieb bei der berühmten Stern-Aktion: »Wir haben abgetrieben«. Als Filmregisseurin gewann sie in den letzten 40 Jahren knapp 30 Preise, darunter einen Goldenen Löwen für "Die bleierne Zeit" (1981). Von Trotta erfüllte zunächst die traditionelle Frauenrolle, die in Deutschland fast allgemeingültig war: mittlere Reife, mit 22 verheiratet, mit 23 einen Sohn. Zuvor aber hatte sie in Paris etwas gelernt: Fragen stellen und interessante Filme ansehen – genau das warf sie aus der Hausfrauenbahn: Sie brannte mit Volker Schlöndorff durch, heiratete ihn 1971, drehte mit Fassbinder, Klaus Lemke, Herbert Achternbusch. Nach 20 Jahren ließ sie sich von Schlöndorff scheiden, lebte und arbeitete in Italien, später in Frankreich. Wenn sie nicht dreht, lebt sie heute in Rom, Paris oder München.

Foto: Thomas Rabsch, dpa (2)