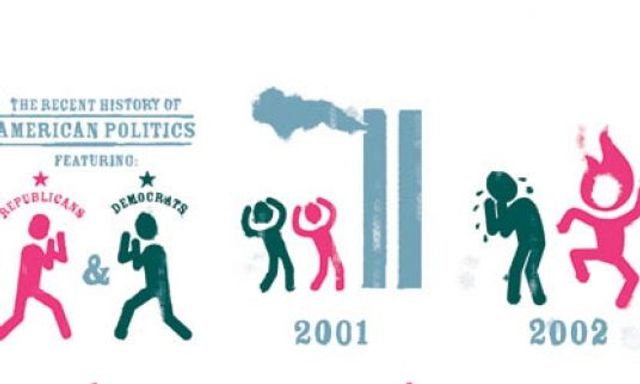

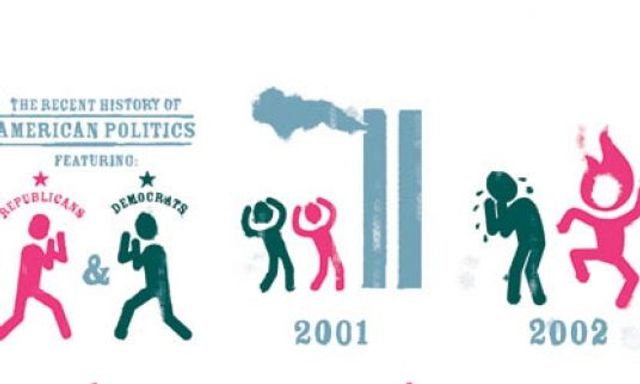

Im Jahr 2000 war Al Gore ein geschlagener Mann. In der Presse wurde er durch den Kakao gezogen, nicht nur wegen seines steifen Auftretens, sondern auch wegen seines apokalyptischen Salbaderns über die Umwelt und seiner Unfähigkeit, George W. Bush zu schlagen. Gore kehrte in seinen Heimatstaat Tennessee zurück, den er bei den Wahlen nicht hatte gewinnen können, und blies Trübsal. Bush hingegen avancierte nach den Terroranschlägen vom 11. September zum Nationalhelden, der inmitten der noch qualmenden Trümmer des World Trade Center stand und Rache schwor.

Das war damals. Heute könnte der Umschwung kaum dramatischer sein: Wenn Gore den Friedensnobelpreis wegen seines Engagements für die Umwelt in drei Tagen in Empfang nimmt, ist dies die Krönung seiner Karriere, ein Moment, der ihn in eine Reihe mit historischen Persönlichkeiten wie Nelson Mandela and Mutter Teresa stellt. Selten ist einem amerikanischen Politiker eine solche Wiedergutmachung zuteilgeworden. Wegen seiner prophetischen Warnungen vor dem Klimawandel ist Gore in den USA und im Ausland zu einem Superstar geworden – ganz abgesehen von seinen 2003 wiederholt vorgebrachten Warnungen vor einer militärischen Intervention im Irak, zu einer Zeit also, als die Demokratische Partei es vorzog, sich nicht dazu zu äußern. Gore ist heute nicht nur cool und hip, nein, er steht auch noch auf der richtigen Seite der Geschichte. Und Bush? Er, dessen Vater Gore als den »Ozon-Mann« verspottete und der sich selbst jahrelang weigerte, auch nur anzuer-kennen,dass es die Erderwärmung gibt, ist zu einem der meist geschmähten Präsidenten in der Geschichte der USA geworden. Auf der Beliebtheitsskala liegt sein Wert bei 23 Prozent – einer der niedrigsten, die ein amtierender Präsident jemals zu verbuchen hatte. In der Dezember-Nummer von Vanity Fair prophezeit der Nationalökonom und Nobelpreisträger Joseph E. Stiglitz, Bush werde Herbert Hoover, den Verantwortlichen für die Weltwirtschaftskrise, als schlechtesten US-Präsidenten aller Zeiten ablösen.

Bush selber verkriecht sich im Weißen Haus oder auf seiner Ranch und taucht nur hin und wieder in der Öffentlichkeit auf, um vor einem handverlesenen Publikum zu sprechen, wobei er sich häufig einer religiösen Terminologie bedient und sich als einen unerschrockenen Führer an der Spitze eines Kreuzzugs darstellt, der in einigen Jahrzehnten durch die Geschichte gerechtfertigt sein werde. Man darf davon ausgehen, dass er sich als eine Art Märtyrer betrachtet und dass das negative Echo, das seine Taten hervorgerufen haben, ihn nur in seiner messianisch-utopischen Überzeugung bestärken. Doch so sehr Bush in Selbstrechtfertigungen schwelgen mag – den diversen Katastrophen, die er den USA und dem Rest der Welt eingebrockt hat, wird er nicht entkommen können.

Inzwischen rücken die Wahlen immer näher, und George W. Bush wird deren Ausgang in einem größeren Ausmaß bestimmen als irgendeine andere Einzelperson in den letzten Jahrzehnten. Bush hat die amerikanische Währung vor die Hunde gehen lassen (der Wert des Dollars ist gegenüber dem Euro um mehr als 40 Prozent gesunken), er hat ein gigantisches Staatsdefizit angehäuft, er hat fast die ganze Welt vor den Kopf gestoßen. Er ist verantwortlich für Guantanamo and Abu Ghraib, er hat sich in den USA rücksichtslos über die Bürgerrechte hinweggesetzt, er hat einen Militärapparat zugrunde gerichtet, der bei seinem Amtsantritt der beeindruckendste der Welt gewesen war, und er hat die USA im Irak und in Afghanistan in zwei nicht zu gewinnende Kriege verstrickt.

Bushs wahres Vermächtnis ist jedoch noch folgenschwerer als diese Kette von Katastrophen: Seine größte Leistung dürfte in der Wiederbelebung des amerikanischen Liberalismus bestehen. Im Unterschied zu Europa, wo der Begriff »liberal« für persönliche Freiheit und klassische Marktwirtschaft steht, ist »liberal« in den USA zu einem Schimpfwort verkommen, zu einem Synonym für »Waschlappen«, »Schwächling« und »Prinzipienlosigkeit«. Seit Jahrzehnten sind Liberale, so könnte man sagen, mit einer Art psychischem Belastungssyndrom durch die Gegend gelaufen. Selbst Bill Clintons Präsidentschaft erwies sich nur als Zwischenspiel. Sobald sich der 11. September ereignet hatte, hieß es: zurück zur Konfrontation des Kalten Krieges.

Bush holte wieder das republikanische Textbuch aus der Zeit des Vietnamkriegs hervor. Er machte die Loyalität zu seiner Regierung zu einem Synonym für Patriotismus. Wieder und wieder attackierte er Opposition gegen die republikanische Partei als Hochverrat. Doch dieser Schuss ging letztlich nach hinten los. Wäre der Irakkrieg erfolgreich gewesen, so hätte Bush die Demokratische Partei auf Jahrzehnte hinaus zur Bedeutungslosigkeit verurteilen können; genau dies war der Plan seines Beraters Karl Rove. Doch stattdessen liegt nun die Republikanische Partei in Scherben und die Demokratische Partei sieht ihrer Wiedergeburt entgegen.

Die Rückkehr der Demokraten geht einher mit dem Kollaps der konservativen Bewegung, die der amerikanischen Politik seit nunmehr vier Jahrzehnten ihren Stempel aufgedrückt hat. Die Intellektuellen in den konservativen Thinktanks sehen in Bush inzwischen einen Präsidenten, der buchstäblich jedes konservative Prinzip verraten hat, für das die Republikaner jemals eingetreten sind. Und auch die Parteibasis ist verstimmt. Doch die Loyalität, die die konservative Bewegung bislang zusammengehalten hat, sorgt gleichzeitig dafür, dass die Republikaner nach wie vor Bush nicht offen kritisieren. Die Taktik der Republikaner besteht darin, über Bush hinweg auf die guten alten Zeiten Ronald Reagans zu blicken: eine nostalgische Strategie, die unterstreicht, wie wenig Ideen die Republikaner für die Zukunft haben.

Womöglich ist niemand so sehr in alten Erinnerungen verloren wie die republikani-schen Präsidentschaftskandidaten John McCain, Rudy Giuliani und Fred Thompson. Wie Reagan ist Thompson ein ehemaliger Schauspieler – in der beliebten Fernsehserie Law & Order spielte Thompson einen Staatsanwalt – und er hat sich die konservative politische Linie hundertprozentig zu eigen gemacht. Zur Überraschung vie-ler jedoch scheint Thompsons Wahlkampagne im Sande zu verlaufen – die Republikaner schauen stattdessen auf McCain und Giuliani. Während Thompson für die traditionelle Agenda der Republikanischen Partei eintritt, trommeln McCain und Giuliani auf dem Krieg gegen den Terror herum.

Im Gegensatz zu Thompson haben McCain und Giuliani sich mit neokonservativen Denkern wie Norman Podhoretz umgeben, der in seinem jüngsten Bestseller World War IV einen Krieg gegen den Islamo-Faschismus predigt. Wer sich die neokonservative Sichtweise nicht zu eigen macht, der wird verleumdet als ein Beschwichtigungspolitiker von der Sorte, die Hitler gewähren ließ. In dieser überhitzten Atmosphäre sind McCain und Giuliani die Wolfgang Schäubles der USA, die eher Furcht verbreiten als Hoffnung, die eher die Apokalypse heraufbeschwören als eine bessere Zukunft.

1984 führte Ronald Reagan seinen Wahlkampf für das Präsidentenamt unter dem Slogan: »Es ist wieder Morgen in Amerika.« Für die Republikaner von heute scheint in einem fort Abenddämmerung zu herrschen. Die auffälligste Eigenschaft der Partei ist inzwischen ihre Rückschrittlichkeit. Die Kandidaten sind im Grunde Geiseln einer Partei, deren Basis auf den amerikanischen Süden zusammengeschmolzen ist, auf den Landesteil der USA, wo man gegen Homosexualität ist, gegen Stammzellenforschung, gegen Einwanderung, gegen Darwins Evolutionstheorie, gegen Abtreibung, gegen Investitionen in Straßen und Brücken, gegen Zusammenarbeit mit anderen Ländern – als könnte Amerika auf sich allein gestellt florieren, isoliert vom wissenschaftlichen Fortschritt und vom Rest der Welt.

Haben die Demokraten tatsächlich das Zeug dazu, diesen Republikanern den K.-o.-Schlag zu versetzen? Ja, das haben sie. Einer der ausschlaggebenden Gründe dafür hat nichts mit den Kandidaten selbst zu tun, sondern mit dem Internet. Das Aufkommen von Blogs hat eine enorme Wirkung auf die amerikanische Politik ausgeübt. Tausende von Bloggern sind auf der Bildfläche erschienen, sie haben maßgeblich dazu beigetragen, dass Howard Dean zum Vorsitzenden der Demokratischen Partei gewählt wurde. Sie spielen eine große Rolle beim schnellen Akquirieren von Wahlkampfspenden für die Kandidaten. Und indem sie bestimmte Themen aufgreifen, bringen sie die Demokratische Partei auf Linkskurs.

In wenigen Wochen, im Januar, beginnen in den US-Bundesstaaten die Vorwahlen, und die beiden demokratischen Kandidaten mit der größten Chance, am Ende nominiert zu werden, sind Hillary Clinton und Barack Obama. Hillary, die immer ein wenig steif und förmlich wirkt, hat gewisse Schwierigkeiten gehabt, die Blogger für sich einzunehmen. Sie hat für den Irakkrieg votiert und diesen bislang nicht ausdrücklich verurteilt, sondern lediglich geäußert, er hätte mit mehr Verstand geführt werden müssen. Doch sie hat einen beeindruckenden Apparat hinter sich, der bereits ihren Gatten Bill zur Präsidentschaft geführt hat und der möglicherweise auch ihr dazu verhilft. Im Herbst konnte sie ihren Vorsprung in den Umfragen weiter ausbauen.

Der größte Minuspunkt für Hillary ist jedoch der, dass sie den Ballast der Vergangenheit mit sich herumschleppt. Trotz der Aura der Omnipotenz, die Hillary zu kultivieren versucht, zeigt ihre Wahlkampagne in jüngster Zeit Risse; die Presse nimmt sie aufs Korn wegen ihrer Versuche, bei jeder Frage beide Positionen einzunehmen, sei es beim Irakkrieg oder bei der Einwanderungsproblematik. Doch indem sie für alles eintritt, tritt Hillary in Wahrheit für nichts ein – außer für ihr eigenes Vor-ankommen. Überdies strahlt sie eine Anspruchshaltung aus, die den Wählern auch ziemlich gegen den Strich gehen kann. Obama meinte kürzlich in einer Rede zum Auftakt des Vorwahlkampfs in Des Moines, Iowa, er kandidiere nicht, weil er der Ansicht sei, »dass mir das irgendwie zusteht« – ein unverkennbarer Seitenhieb auf Hillary.

Vor diesem Hintergrund ist Barack Obama der beste Kandidat, den die Demokraten ins Rennen schicken könnten. Trotz Hillarys derzeitiger Führung in den Umfragen könnte Obama die Nominierung dennoch für sich entscheiden. Die Amerikaner haben nun mal eine Schwäche für den Underdog. Und auch Bill Clinton galt einst als abgeschrieben – bevor er 1991 in einer Talkshow Saxofon spielte und damit das Blatt zu seinen Gunsten zu wenden vermochte.

Obama ist in vielerlei Hinsicht einmalig. Er ist nicht in die Neuauflage der Schlachten aus den 1960er-Jahren verwickelt, die mit Bushs Reaktion auf die Freizügigkeit der Ära Clinton wieder aufgeflammt sind. Die Babyboomer auf der Linken und auf der Rechten können offenbar nicht voneinander lassen und halten sich fest umklammert wie Professor Moriarty und Sherlock Holmes bei ihrem Sturz in die Reichenbachfälle.

Obama ist dies bewusst. Er nutzt geschickt die Stimmung aus, der zufolge Amerika statt einer bloßen Herumbastelei an den Rändern einer tiefgreifenden Veränderung bedürfe. Eine von Obama geprägte Außenpolitik würde sich weniger auf das Militär stützen, sondern eher zu einer Linie zurückkehren, wie sie von Jimmy Carter verfolgt wurde – mit dem Schwerpunkt auf Themen der globalen Wohlfahrt wie Armut, Klimawandel und Menschenrechte. Was jedoch am meisten für Obama spricht, ist die Tatsache, dass er sich vehement gegen einen Einmarsch im Irak ausgesprochen hatte. Während Hillary in Sachen Irak weiterhin einen militanten Standpunkt einnimmt, um sich als Befürworterin einer knallharten Außenpolitik zu präsentieren und so auch konservativere Wähler anzusprechen, verweist Obama immer wieder auf die zwischen ihm und Hillary bestehenden Unterschiede hinsichtlich ihrer damaligen und heutigen Einstellung zum Krieg.

Die Bedrohung, die Obama für die Republikaner darstellt, sollte nicht unterschätzt werden. Der konservative Washington Post-Kolumnist George F. Will meinte Mitte November, dass die Republikaner lieber gegen Hillary antreten würden als gegen Obama. Hillary stößt bei der Wählerschaft auf sehr viel mehr Misstrauen als Obama, und deshalb beginnen sich die Demokraten Sorgen zu machen, was Hillarys Wählbarkeit im kommenden Jahr betrifft. Will schreibt dazu: »Obgleich die Republikaner 2008 viel zu befürchten haben, dürften sie von ihr >>(Hillary) als Kandidatin und, falls sie gewinnt, als Präsidentin weniger zu befürchten haben als von Obama.«

Was diesen fundamentalen Wandel in Amerika jedoch tatsächlich antreibt, das sind umfassende ideologische Veränderungen und tiefe Krisen, die Obama als einziger Kandidat wahrnimmt. Die Illusion einer amerikanischen Allmacht ist durch die Torheiten der Bush-Regierung zerschmettert worden: Bei dem Versuch, das amerikanische Imperium zu fördern, hat sie lediglich dessen Niedergang beschleunigt. Das Resultat ist eine Radikalisierung Amerikas – nach links. Noam Scheiber, ein Redakteur des politischen Magazins The New Republic, meint zutreffend: »Interessanterweise liegt einer der Gründe für diese Mitte-Links-Synthese darin, dass viele jener Leute, die sich in den Neunzigerjahren selbst als ›Neue Demokraten‹ eingestuft hätten, sich heute als Liberale betrachten. Es handelt sich dabei um wohlhabende, gebildete Leute, die sich weitgehend mit Clintons wirtschaftspolitischer Agenda identifizierten, aber dann durch Bush radikalisiert wurden.«

Bush hat außerdem noch die sogenannten Reagan-Demokra-ten verprellt – weiße Wähler aus der Arbeiterschicht, die dem Liberalismus in den 1970er-Jahren den Rücken gekehrt hatten. Viele der Gefallenen und Verwundeten des Irakkrieges stammen aus dem amerikanischen »Herzland« – aus Kansas, Ohio, Pennsylvania und Indiana. Diese Staaten sind einmal eine Hochburg der Republikaner gewesen. Heute sind sie es nicht mehr. Die Zweifel am Sinn dieses Krieges nehmen auch dort zu und bedrohen die republikanischen Kandidaten.

In den Weststaaten der USA ist etwas Ähnliches zu beobachten. Dort geht es in erster Linie um Umweltfragen. In Kalifornien und Colorado zum Beispiel verlieren die Republikaner zunehmend an Rückhalt. Die Wähler sind beunruhigt wegen der Folgen, die die Erderwärmung auf die bereits jetzt schon prekäre Wasserversorgung haben könnte. Ein weiteres wichtiges Thema ist die Gesundheitspolitik. Die Republikaner haben erfolgreich gegen eine Ausweitung der Gesundheitsfürsorge agitiert, indem sie dies als den »ersten Schritt auf dem Weg zum Sozialismus« geißelten. Doch angesichts einer ins Stocken geratenen Wirtschaft und angesichts von Millionen von Amerikanern, die nach wie vor nicht krankenversichert sind, wird dieser Slogan nicht mehr genügen.

Die demokratischen Kandidaten versuchen sich mit immer umfassenderen Healthcare-Plänen gegenseitig auszustechen. Auch dies ist neu. Seit dem »Hillarycare«-Debakel von 1994, als Hillary Clinton mit dem Versuch scheiterte, als Beraterin ihres Mannes eine Gesundheitsreform umzusetzen, haben die Demokraten von diesem Thema lieber die Finger gelassen. Doch damit ist es jetzt vorbei. In der Außen- wie in der Innenpolitik steht Amerika vor revolutionären Umwälzungen.

Die Themen, auf die sich die Demokraten in der Innenpolitik konzentrieren wollen – Armut, Umwelt und Erziehung –, sind gleichzeitig die Themen, die sie auch bei einer Erneuerung der amerikanischen Außenpolitik zugrunde legen wollen. Die Demokraten sind dazu bereit, den militaristischen Ansatz der Regierung Bush über Bord zu werfen. Der ehemalige Nationale Sicherheitsberater Zbigniew Brzezinski hat geschrieben, derzeit finde ein »globales politisches Erwachen« statt, bei dem »ein beinahe universeller Zugang zu Radio, Fernsehen und Internet eine von gemeinsamen Ressentiments und Neidgefühlen geprägte Gemeinschaft hervorbringt, die … nicht nur eine Herausforderung für bestehende Staaten darstellt, sondern auch für die globale Hierarchie, an deren Spitze nach wie vor Amerika thront«. Statt sich missmutig hinter dicken Garnisonsmauern zu verschanzen, müsse Amerika auf jene Ressentiments eingehen, wenn es nicht riskieren will, dass es sein eigenes Todesurteil als Großmacht unterzeichnet. Ein dank George W. Bush wiedererstarkter Liberalismus könnte dafür sorgen, dass dieses trostlose Schicksal abgewendet wird.

Die kommende Wahl wird einer Naturkatastrophe gleichen. Das Erdbeben hat bereits stattgefunden, in Gestalt der Zwischenwahlen von 2006, die den Demokraten die Mehrheit im Kongress bescherten. Und jetzt kommt der Tsunami.

Aus dem Amerikanischen von Friedrich Schneider.