Schauspieler lassen sich in drei Kategorien unterscheiden: a) die, die immer denselben Typ spielen (Beispiel: Clint Eastwood); b) die theatergeschulten Darsteller, die jede Rolle mit ernstem Bemühen ausfüllen (Meryl Streep); und c) die Wahnsinnigen, die sich für jeden Film so sehr in einen anderen Menschen zu verwandeln scheinen, dass niemand mehr sagen kann, wer und wie sie eigentlich selbst sind. Diese letzte Gruppe besteht aus: Daniel Day-Lewis.

Er ist, man muss es so sagen, eine fast mythische Figur. Dreht extrem selten. Taucht alle paar Jahre mal in einem Film auf, haut alle um, hinterlässt verbrannte Erde und verschwindet wieder. Zuletzt war er hier vor fünf Jahren im Kino zu sehen, in Martin Scorseses Gangs of New York. Erst jetzt kommt ein neuer Film mit ihm: There Will Be Blood. Man muss ihn also als Erstes fragen:

Warum drehen Sie so selten Filme? Weil ich, erstens, sehr lang brauche, um Kraft zu schöpfen. Und weil, zweitens, auch die Zeit zwischen zwei Filmen gut mit Arbeit gefüllt ist. Auf »There Will Be Blood« habe ich mich zwei Jahre vorbereitet – die Rolle studiert, mich mit der Zeit befasst, in der der Film spielt, mit dem Regisseur Hunderte von Filmen ausgetauscht, die wir beide als Inspiration empfanden.

Sie machen sich viele Gedanken über die Wahl Ihrer Rollen. Oh nein! Ich bitte um Entschuldigung, wenn ich widerspreche, aber es ist so: Wenn ich, sehr selten eben, auf eine Rolle stoße, die ich dann tatsächlich übernehme, dann geschieht das immer aus dem Gefühl heraus, dass ich im Grunde gar keine Wahl habe.

Was soll das heißen? Dass irgendetwas an der Rolle, an der Figur mich so anspricht, dass ich diese Aufgabe einfach wahrnehmen MUSS, verstehen Sie? Das ist gar keine Entscheidung, das ist ein Impuls, dem ich nachgeben muss. Ich kann es gar nicht recht erklären…

Ein Getriebener. So stellen sich Schauspieler und Künstler natürlich selbst viel zu oft dar. Aber in Day-Lewis’ Fall ist mehr dran. Der Mann spinnt. Es gibt endlos viele kuriose Geschichten über ihn. Oft wurde beschrieben, wie er so tief in Rollen versinkt, dass er kaum wieder auftaucht. Als er einen schwerbehinderten Künstler spielte (Mein linker Fuß, 1989, dafür bekam er den Oscar), verließ er den Rollstuhl nie und ließ sich sogar von Set zu Set tragen. Jahrelang tauchte er ab, drehte keine Filme, angeblich soll er sich für längere Zeit manisch in das Erlernen des Schusterhandwerks vertieft haben. Als er in Martin Scorseses Gangs of New York den gemeingefährlichen Bill The Butcher darstellte, eine der beeindruckendsten Filmfiguren der letzten zwanzig Jahre, legte er wochenlang die Schlachtermesser kaum aus der Hand, sprach auch jenseits der Kamera das alte Englisch seiner Rolle – sein Kollege Leonardo DiCaprio erzählte später, dass alle am Set echte Angst vor Day-Lewis hatten.

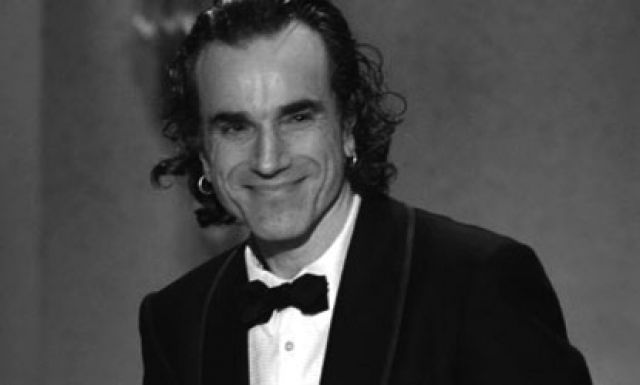

Jetzt ist er gerade weit entfernt von all diesen Verrücktheiten. Tea Time in einem netten kleinen Hotel, mitten in London. Ein freundlicher, liebenswürdiger Mann. Er lächelt und bietet Getränke an. Erinnert er an irgendeine Rolle, die er mal gespielt hat? Kein bisschen. Er spricht leise, mit einer erstaunlich zarten Stimme, ein sehr sauberes Englisch, das nach guter Erziehung klingt. Er ist unglaublich höflich. Auch wenn man alle seine Filme kennt: Es ist, als hätte man diesen Mann noch nie gesehen.

Sie befassen sich für Ihre Rollen unglaublich intensiv mit den Fähigkeiten der jeweiligen Filmfigur. Es heißt, seit »Gangs of New York« können Sie sogar perfekt mit Schlachtermessern umgehen. Ach ja, ich könnte ziemlich viele Arten von Tieren fachgerecht zerlegen. Aber will ich das? Ich kann seitdem auch sehr gut Messer werfen – aber diese Fähigkeit ist im Alltag nicht allzu oft gefragt. Zum Glück!

Jetzt lacht er. Gutmütig. Er beugt sich leicht nach vorn (den bequemen Sessel hat er dem Gast angeboten, er selbst sitzt auf einem Holzstuhl), in seinen Augen ist ein Blitzen – die erste Regung, die an seine Filme erinnert. Dieses Blitzen zeigt er auch in There Will Be Blood, da ist es bedrohlich, ein Zeichen der Gewalt, des Wahnsinns, aber jetzt sieht es einfach nur nett aus. Wie macht der das?

Überhaupt eine seltsame Erscheinung. Er wirkt jünger als 50 (ist er letzten April geworden). Die Haare wuschlig, dazu große goldene Ohrringe, die albern aussehen könnten, an ihm aber wirken sie ganz natürlich. So ähnlich laufen irische Zimmermänner rum, und er ist ja vor Jahren mit seiner Familie nach Irland gezogen, um da ein einfaches Leben auf dem Land zu führen. Ein kariertes Hemd, dessen locker fallende Ärmel immer wieder den Blick auf seine Tätowierungen freigeben. In manchen Kreisen nennt man so was Knast-Tattoos: erkennbar selbst gemacht, so richtig mit Nähnadel und Tinte, irgendwelche Punkte, vage Muster. Spuren einer wilden Jugend.

Man hört, dass Sie als junger Mann ein ziemlich wüster Kerl waren. Na ja, ich habe mich gern in Gefahr begeben, geprügelt, mich ausprobiert. In einem bestimmten Alter muss man das wohl tun.

Heute scheint der Kampf vor allem in Ihrer Arbeit stattzufinden. Über den »Letzten Mohikaner« sagten Sie mal: Die Aufgabe schien unmöglich, sie hat mich zu Tode geängstigt. Warum haben Sie sie dann übernommen? Es geht immer darum, etwas zu schaffen, was zunächst unmachbar erscheint. Wenn ich das Gefühl habe, eine Aufgabe ist praktisch nicht zu bewältigen, geht weit über meine Kräfte – dann ist das ein großartiger Ansporn. Das kann furchtbar sein, aber Furcht ist ja ein Ansporn! Es tut gut, sich in Gefahr zu begeben.

Vor zwanzig Jahren hat er noch Theater gespielt, er gab den Hamlet in London – und ging mitten in einer Aufführung von der Bühne, verzweifelt, völlig aufgelöst in der Rolle des tragischen Prinzen, er schaffte es einfach nicht mehr, er war zu sehr: Hamlet. Seitdem hat er nie mehr eine Theaterrolle angenommen.

Ist das toll? Aber ganz genau das. Day-Lewis gehört zu den seltenen Menschen, über die eigentlich eher Filme gedreht werden sollten, als dass sie selber darin mitspielen. Er ist immer bereit, sich völlig zu vergessen, bis zum Rand der Schizophrenie. Dieser Gefahr setzt er sich aus. Aber er will das so nicht stehen lassen:

Was ich über Furcht als Ansporn gesagt habe, muss ich korrigieren, das klang zu selbstgerecht. Wenn Menschen in meinem Job über Gefahr sprechen, dann ist das lächerlich. Was soll denn passieren? Schlimmstenfalls macht man sich zum Deppen. Ein schlechter Film, na und? Es wird einen niemand erschießen. Dann zahlen sie beim nächsten Mal eben weniger…

Aber von Ihrer Leistung hängen ja auch andere Leute ab: Kollegen, das Team, der Regisseur – die verdienen dann das nächste Mal vielleicht auch weniger. Tja, das ist richtig. Aber wenn ich jemals darüber nachdenken würde, dann würde ich wohl einfach im Bett bleiben. Ich würde mich doch gar nicht erst ans Filmset trauen.

Jetzt also There Will Be Blood: die Geschichte eines Mannes, der im amerikanischen Westen nach Öl bohrt, Ende des 19. Jahrhunderts. Ein furchteinflößender Kerl, dem nichts heilig ist außer dem Erfolg, der seinen kleinen Sohn zu Verhandlungen mitschleift, um Mitleid zu erwecken, der über Leichen geht und sich schließlich in einen schrecklichen, auch für den Zuschauer anstrengenden Kampf mit einem jungen Prediger wirft, der Herr über ein Ölgebiet ist.

Ein merkwürdiger Film, ein einziger Wirbel aus Brutalität, Rausch und Wahnsinn. Und vor allem: eine grandiose One-Man-Show, für die Day-Lewis gerade den Golden Globe gewonnen hat, und für den Oscar ist er auch schon wieder nominiert, verdient hat er ihn (auch wenn nicht mal klar ist, ob ihn solche Preise eigentlich interessieren): Er tobt und wütet und kämpft sich über die Leinwand, als wollte er jeden Moment in den Zuschauerraum hechten und da weitermachen. Aber keine Sekunde lang entsteht der Eindruck, er würde übertreiben. Das hat nichts Aufgesetztes, Verstelltes, er ist dieser Ölsucher. Man käme gar nicht auf die Idee zu sagen, aha, der Schauspieler Day-Lewis, ein guter Mann – man denkt nur, oh Gott, oh Gott, was für ein Ungeheuer.

Und der Regisseur Paul Thomas Anderson verlässt sich zwei Stunden lang einfach auf ihn, er gibt Day-Lewis den Raum, seine brutale Magie zu entfalten. Die Augen, die Stimme, die ganze bedrohliche Präsenz, nichts davon erinnert an den leisen, höflichen Mann, der im Interview über seine Arbeit spricht. Der Wahnsinnige neben dem Bohrturm, das ist ein anderer.

Übrigens noch so eine Geschichte: Wieder blieb Day-Lewis während der Dreharbeiten permanent in seiner Rolle, wieder bekamen es die Kollegen mit der Angst – und der erste Darsteller des jungen Priesters war tatsächlich nicht stark genug, er musste nach ein paar Monaten Dreharbeit ausgetauscht werden (aber weder der Regisseur noch Day-Lewis wollen verraten, wer das war).

Sie sind kein sehr kooperativer Kollege. Vermutlich nicht. Das tut mir leid. Aber die Konzentration liegt auf der Arbeit selbst, nicht auf der Verantwortung, die damit einhergeht. Um genau zu sein, ist es sogar von essenzieller Bedeutung, sich bei der Arbeit absolute Verantwortungslosigkeit zu schaffen.

Warum? Damit man frei genug ist, um der Grenze zum reinen Chaos wirklich nahe zu kommen. Erst da beginnt der fruchtbare Bereich, der Raum, in dem man kreativ werden kann.

Wieso? Was passiert dort? Man lässt los. Man gibt sich auf.

Der Regisseur Jim Sheridan hat mal gesagt, kein anderer Schauspieler käme der Auslöschung des Selbst so nahe wie Sie. Große Worte! Hat irgendjemand ein Gerät erfunden, mit dem man das messen kann? Aber pardon, ich will nicht überheblich klingen. Sheridan weiß, wovon er spricht. Genau da liegt ja die Attraktivität jeder Art von kreativer Arbeit: das Aufgeben des Ich. Seit Tausenden von Jahren erkunden die Menschen alle möglichen Wege, wie sie sich von ihrem Selbst lösen können. Sei es durch spirituelle Meditation…

…oder durch Drogen. Auch, natürlich. Das ist ja vergleichbar. Der Mensch versucht, sich durch verschiedene Methoden in einen völlig anderen Zustand zu bringen. Und das Eintauchen in eine Rolle ist so etwas wie eine Meditation oder ein Trip. Man unternimmt eine Reise und versucht, eine möglichst große Entfernung von sich und seinem Leben zu schaffen.

Und was soll da passieren, so weit weg? Man versucht, die Welt mit den Augen eines anderen zu sehen. Ich versuche, mich in jemand anderen zu verwandeln, um die Welt anders wahrzunehmen. Das Ziel muss immer die absolut umfassende, umwerfende Erfahrung sein. Sonst könnte ich ja auch einfach als Installateur bei mir im Dorf arbeiten.

Es gibt die alte Geschichte über Dustin Hoffman und Laurence Olivier, die den Film Der Marathon Mann gedreht haben: Um in einer Szene als Folteropfer schön kaputt auszusehen, schlief Hoffman tagelang kaum. Worauf Sir Laurence zu ihm sagte: »Ich denke, Sie sind Schauspieler – warum spielen Sie das nicht einfach?«

Einfach spielen. Diese Haltung ist Daniel Day-Lewis absolut fremd. Der gerade zitierte Jim Sheridan hat auch gesagt, er glaube, dass Day-Lewis im Grunde die Schauspielerei hasse. Und da kann er gut recht haben. Denn genau das ist der Punkt, der Day-Lewis ausmacht, der ihn von praktisch allen Kollegen unterscheidet: Er möchte tatsächlich gar kein Schauspieler sein. Darum geht es ihm nicht. Er ist nie daran interessiert, ein Gefühl oder eine Szene zu spielen. Er macht Ernst. Er will etwas ganz anderes.

Was gewinnen Sie aus so einer Verwandlung für sich selbst? Eine neue Perspektive? Weisheit? Nein. Das ist ein Missverständnis. Ich versuche nicht, irgendetwas zu gewinnen. Ich möchte einen Zustand erreichen, ihn erleben – aber das muss nicht zwingend zu irgend-etwas führen, verstehen Sie? Das Erlebnis als solches ist wertvoll. Um mehr geht es mir nicht.

Aber auch um Kommunikation, oder? Mit dem Publikum, meinen Sie? Na ja, zum Teil, sicher. Doch ich denke bei der Arbeit normalerweise nicht einmal darüber nach, dass eines Tages überhaupt irgendjemand den Film sehen wird, den ich gerade mache.

Aber bei allen Arten künstlerischen Ausdrucks geht es doch um das Erreichen eines Publikums. Nein, das glaube ich nicht. Der Akt der Kreativität ist etwas, was zunächst für sich allein steht.

Dann könnten Sie ja auch für sich allein schauspielern. Sie könnten sich in Irland auf die nächstbeste Klippe stellen und Sätze in den Wind sprechen. Und wissen Sie, was ich die letzten Jahre vor diesem Film gemacht habe? Genau das.

Im Ernst? Natürlich. Ich habe einfach für mich gespielt. Und ich habe eben viel Zeit damit verbracht, mit dem Regisseur Paul Thomas Anderson unseren Film vorzubereiten. Hätte irgendein Naturereignis oder bloßer Geldmangel verhindert, dass wir den Film tatsächlich drehen, dann wäre ich zwar kurz enttäuscht gewesen, aber ich hätte dennoch das Gefühl gehabt, ich habe befriedigende, intensive Arbeit hinter mir.

Kann ein Mensch etwas Schöneres über seine Arbeit sagen? Sie steht für sich, ist Anfang, Ende und Sinn. Day-Lewis lächelt, in seinen Augen ist wieder kurz dieses Blitzen zu sehen. Es ist diesem Mann zuzutrauen, dass er eines Tages bei der Arbeit stirbt. Vielleicht bei einem Stunt oder einfach, weil er sehr ernsthaft ausprobiert, wie es eigentlich ist, keine Luft zu kriegen. Es ist dem Mann zuzutrauen, dass er in diesem Moment glücklich wäre.