Mein Opa Erwin war ein verschrobener Griesgram. Er war nicht mein echter Opa, meine Mutter war seine Stieftochter. Sie und wir, die beiden angeheirateten Enkelkinder, interessierten ihn nicht im Geringsten. Wenn wir meine Oma Irmgard und ihn in der badischen Kleinstadt Bruchsal besuchten, verschanzte er sich im ersten Stock im Arbeitszimmmer mit seiner Zigarre hinter dem Schreibtisch. Meine Mutter wollte nicht hoch, meine kleine Schwester konnte noch kaum laufen, also musste ich zu ihm, um guten Tag zu wünschen. Ich

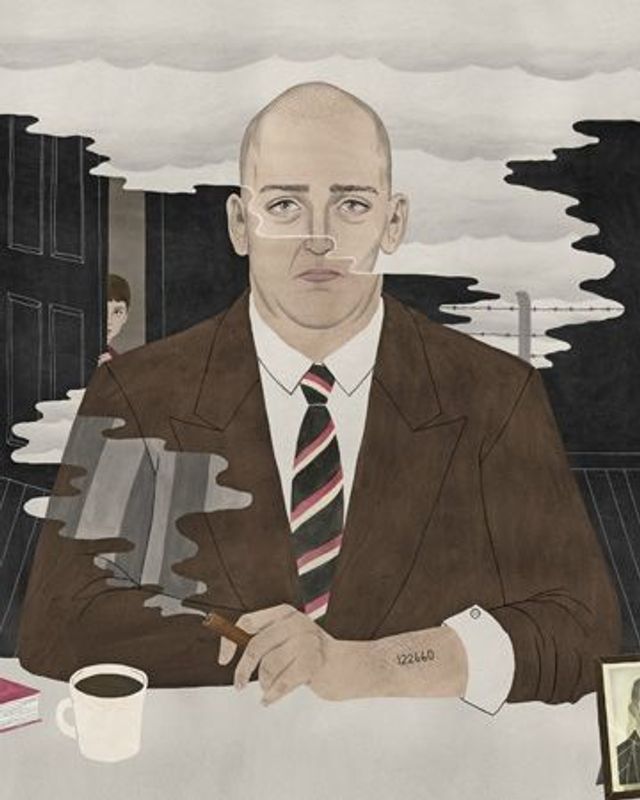

Ein Mann mit Vergangenheit

Vor Opa Erwin, dem übellaunigen Kerl, hatten die Enkel fast ein bisschen Angst. Erst viele Jahre später wurde klar: Im Dritten Reich war er ein Held. Er sprach nur nie drüber.

Illustration: Paul X. Johnson