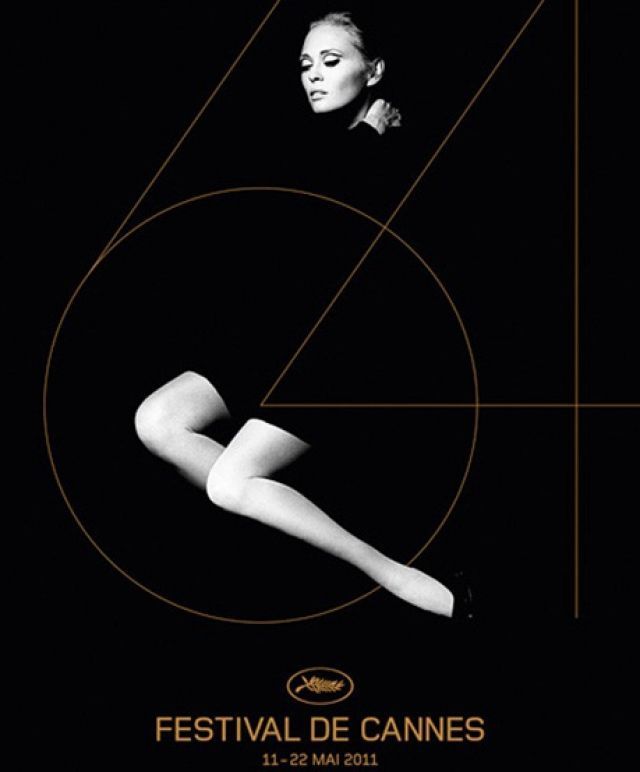

Die Gefahr schien groß zu sein. Wer so ein fabelhaftes Motiv für das Festival-Plakat aussucht wie für diese Ausgabe des Filmfestivals von Cannes, der muss damit rechnen, dass keiner der neuen Filme an den Zauber dieses Bildes heranreicht:

Faye Dunaway, 1970 aufgenommen vom Regisseur Jerry Schatzberg, verkörpert darauf stellvertretend all das, was mit den Jahren verloren gegangen zu sein schien: Geheimnisse, Sehnsüchte, Geschichten und Emotionen, für die es keiner großen Erklärungen bedarf. Wieder einmal ertappte man sich seufzend bei dem Gedanken, in der falschen Ära zu leben. Die 70er Jahre, war da nicht alles besser und aufregender und anregender – vor allem das amerikanische Kino, aber auch das europäische?

Doch so wie das Leben manchmal spielt: Ehe man lange über eine Antwort sinnieren konnte, kam der Eröffnungsfilm des Festivals, Woody Allens Midnight in Paris – und behandelte genau diese Frage: Wäre es nicht schön, in eine andere Zeit reisen und dort bleiben zu können? Die überraschende Antwort lieferte er dann gleich mit.

Aber mal langsam der Reihe nach. Gil ist ein schlaksiger, ultrablonder Kalifornier, der bezweifelt, mit seinem ersten Roman reüssieren zu können. Owen Wilson spielt ihn als Mischung aus dem üblichen, verlegenen Woody-Allen-Stotterer und Wilsons typisch kalifornischen Optismisten. Die designierte Gemahlin Inez (unterfordert: Rachel McAdams) drängelt ihn, wieder Hollywood-Drehbücher zu trimmen, und sie hat keinen Sinn dafür, mit Gil im Pariser Regen herumzuschlendern und seiner Verherrlichung von Paris beizupflichten. (Lieber hört sie ihrem ehemaligen Professor zu, einem furchtbaren Besserwisser und enervierenden Bonvivant, köstlich eklig gespielt von Michael Sheen.) Also kommt Gil allein in den mitternächtlichen Genuss einer einzigartigen Twilight Zone: Mit einem Oldtimer bricht er jede Nacht in die 20er Jahre auf und verkehrt im Nachtleben der französischen Kapitale mit berühmten Größen wie F. Scott & Zelda Fitzgerald, Ernest Hemingway, Getrude Stein und Pablo Picasso. Danach kehrt er inspiriert in seine unbefriedigende Gegenwart zurück.

Wer hätte gedacht, dass Woody Allen der Realität noch einmal so gewitzt den Rücken zukehren würde? Zuletzt hatte er extreme Formschwankungen gezeigt. Erst im vergangenen Sommer entsetzte er sogar einige seiner hartnäckigsten Fans mit Altherrenscherzen in You Will Meet a Tall Dark Stranger. Und selbst wenn ihm zuletzt bessere Filme gelangen, waren sie oft grimmig, jedenfalls weit vom unschuldigen Vergnügen der frühen Allen-Komödien à la Bananas (1971) oder Der Schläfer (1973) entfernt. Midnight in Paris funktioniert nun wie eine Erinnerung an eine längst vergangen geglaubte Phase in seiner Karriere, als der New Yorker mit unerhörter Leichtigkeit große Filme herausbrachte, die sich selbst ganz klein machten. Die Rede ist von jener unglaublichen Träumerei-Trilogie, die 1983 mit der Satire über den ultimativen Opportunisten Zelig begann, 1984 mit der Entertainer-Komödie Broadway Danny Rose ihre Fortsetzung fand und 1985 in The Purple Rose of Cairo kulminierte.

Allen hat danach gute Filme gedreht (Match Point), brillante (Bullets Over Broadway) und auch großartige (Ehemänner und Ehefrauen), aber im Grunde keine schönen mehr. Auch deshalb ist Midnight in Paris sein verträumtester Film seit 26 Jahren, vielleicht auch, weil er wesensverwandt mit The Purple Rose of Cairo ist. Damals stieg eine Filmfigur (Jeff Daniels als Abenteurer Tom Baxter) während der Depressionsjahre von der Leinwand, weil sie sich für eine frustrierte Zuschauerin (Mia Farrow) interessierte. In Midnight in Paris betritt Gil eine Welt, die eindeutig erträumt ist, aber von lauter echten Persönlichkeiten bevölkert wird. Sie nehmen sich ganz schön ernst und reden belustigenderweise in Sätzen, die wie die Essenz ihrer Klischees klingen, vorneweg Hemingway.

Und immer wenn man denkt, Allen habe das Spiel mit den Berühmtheiten bis an die Grenze getrieben, setzt er noch einen drauf. Zum Beispiel in jener Szene, in der Gil von Salvador Dalí (Adrien Brody) angesprochen und in eine Diskussion mit Luis Buñuel und Man Ray verstrickt wird. Gil schildert ihnen sein Dilemma, das Ray freilich überhaupt nicht irritiert: Ein Mann in zwei Welten, was sei daran ungewöhnlich? Worauf Gil antwortet: "Sie sind ja auch ein Surrealist, aber ich bin ein normaler Mensch.“

Ist Gil nun in seiner Traumwelt gelandet? Ja. Und nein. Denn Woody Allens unaufdringliche Moral von der Geschichte lautet, dass jeder sein eigenes "Goldenes Zeitalter“ hat, das so gut wie nie die derzeitige Realität ist, sondern eine Ära, bei der man sich vor allem, wenn nicht sogar ausschließlich an die guten Seiten erinnert. Gil wird das klar, als ihm seine neue Flamme aus den 20ern, Adriana (luminös: Marion Cotillard) – eine ehemalige Muse von Modigliani, Braque und Picasso –, offenbart, lieber in die Belle Epoque kurz vor dem Ende des 19. Jahrhunderts leben zu wollen. Und so kommt Gil zu einer realistischen Einschätzung der Dinge, wie sie einst für Allen-Figuren typisch war: Es bringt nichts, sich etwas vorzumachen – man muss die Dinge im Alltag nehmen, wie sie kommen.

Gleiches gilt seit jeher für Cannes. Es bringt nichts, zuviel zu erwarten, sonst wird man gleich enttäuscht. Der zweite vorgeführte Film war Sleeping Beauty, in dem die junge Studentin Lucy (Emily Browning) allerlei Nebenjobs ausübt. In einem davon wird sie mit Sara angeredet und serviert dreiviertelnackt steifen reifen Herrschaften (inklusive einer maskulin gekleideten Frau) beim Abendmahl Getränke. Später gibt man ihr Schlafmittel, was sie daran hindert mitzubekommen, was die älteren Herren (keine Dame!) mit ihr so machen. Nur eines wird ihr garantiert: "Penetration findet nicht statt.“ Aha. Der Rest in diesem ultraaufgeräumten, komplett unterkühlten Film ist ebenso schwammig wie die Botschaft. Oder aber diese ist so simpel, dass man nicht glauben kann, dass das für den Wettbewerb in Cannes reicht.

Wäre Sleeping Beauty von einem Mann inszeniert worden und nicht als Debütfilm der Australierin Julia Leigh, hätte man sich auf eine Frauenfeindlichkeits-Debatte einstellen müssen. So aber bleibt ein nicht wirklich fesselndes, nicht wirklich provokantes, nicht wirklich anstößiges Rätsel.

Der erste von vier Wettbewerbsbeiträgen einer Frau hat nicht gerade Lust gemacht auf die anderen drei. Dafür ist das Festival sogleich wieder geerdet worden – und kann nun wieder von neuem beginnen.

----------------

Der Autor Milan Pavlovic ist seit 1982 Mitherausgeber der Filmzeitschrift "steadycam". Er begleitet für uns die Filmfestspiele in Cannes.