Der Cannabiszüchter fährt durch Berlin, er will eine neue Plantage aufbauen. Es geht langsam voran, Berufsverkehr. Ein Montagmittag im Oktober.

In seinem Auto sieht es aufgeräumt aus, der Aschenbecher ist leer, die Ledersitze sind sauber. Der Cannabiszüchter trägt ein beigefarbenes Oberhemd und eine Stoffhose mit Bügelfalte. Er ist Anfang dreißig, schlank, glattrasiert. »Ich will möglichst spießig wirken«, sagt er. Eine Sicherheitsmaßnahme, falls ihn die Polizei anhält.

Er ist vorsichtig, verständlicherweise. Das Auto ist auf einen Bekannten angemeldet, der nichts von seinen Geschäften weiß. Und dass er überhaupt mit einem Journalisten spricht, liegt daran, dass wir einen gemeinsamen Freund haben. Natürlich lautete die Bedingung, seinen Namen zu ändern. In diesem Text heißt er Tim.

Noch ein anderer Bekannter von ihm sitzt mit uns im Auto. Dieser Freund hat in seiner WG eine unbenutzte Abstellkammer. Darin will er nun Gras anbauen, darum sind wir unterwegs. »Ich versorge ihn mit der Technik und den Pflanzen«, sagt Tim. »Dafür bekomme ich fünfzig Prozent des Ertrags. Ich nenne das mein Franchisesystem.«

Draußen ziehen die mit Graffiti besprühten Altbauten von Kreuzberg vorbei. In vielen Bars hier bekommt man keinen Ärger, wenn man sich einen Joint anzündet. Berlin ist eine Kiffer-freundliche Stadt. In manchen Parks wird das Gras so offen wie Eiscreme angeboten, jeder Kiosk verkauft die langen Blättchen, mit denen man Joints drehen kann. In einer Studie über den Drogenkonsum in Berlin heißt es, zehn Prozent der Bevölkerung hätten in den vergangenen zwölf Monaten gekifft – rund 350 000 Menschen. Und diese Studie ist von 2006, die Stadt hat sich seitdem verändert.

»Die Nachfrage ist gerade in den vergangenen fünf Jahren explodiert«, sagt Tim, während er sein Auto Richtung Friedrichshain steuert, vorbei am »Kater Holzig«, einem der Clubs, die das liberale Image der Stadt in die Welt getragen haben. »Die Touristen und die Zugezogenen, die Spanier, Franzosen und Amerikaner, das sind alles Kiffer.« Für Tim, den Cannabiszüchter, ist es gerade eine goldene Zeit.

Die Berliner Polizei ist sich sicher, dass vor allem Leute wie er die explodierende Nachfrage decken. Zwar gebe es immer noch Einfuhrschmuggel, das meiste Gras werde aber nicht mehr importiert, sondern in der Stadt produziert. Es hat ein Wirtschaftswandel stattgefunden: weg von globalen Handelsstrukturen hin zu einer Regionalisierung, wie bei Gemüse aus dem Bioladen. Das gilt für die gesamte Bundesrepublik. Auch das Bundeskriminalamt beschreibt in seinem Lagebericht 2012 den »umfangreichen Cannabisanbau«, den es inzwischen in Deutschland gibt. Wurden 2010 noch 394 Plantagen von der Polizei entdeckt, waren es 2012 bereits 809. In den allermeisten Fällen handelt es sich um sogenannte Indoor-Plantagen, also Cannabis, das nicht unter freiem Himmel wächst, sondern in Kellern, Fabrikhallen oder eben in Berliner WGs.

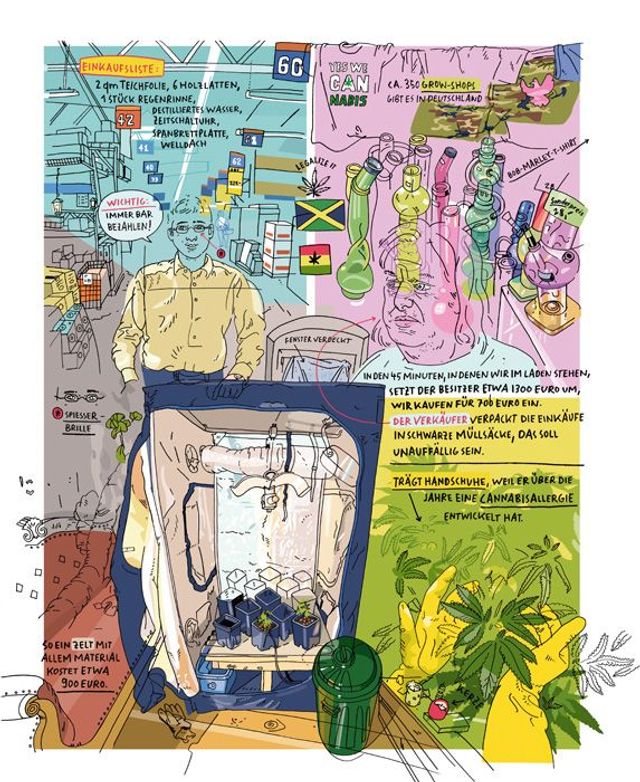

Tim parkt vor einem Baumarkt am Ostbahnhof, die erste Station. Er kauft sechs Holzlatten, eine dunkelgrüne Plastikmülltonne, ein Stück Regenrinne, zwei Quadratmeter Teichfolie, ein automatisches Bewässerungssystem von Gardena. Man fragt sich unweigerlich, was die anderen Leute wohl denken, wofür wir diese merkwürdige Produktkombination brauchen. Zuletzt packt er noch zwei Kanister destilliertes Wasser auf den Einkaufswagen. »Für die Blattdüngung«, erklärt er. In Leitungswasser sei zu viel Kalk, um damit Pflanzen zu besprühen. Außerdem habe er Probleme mit Spinnmilben und wolle ein Schutzmittel ausbringen. »Das ist der härteste Scheiß, den du dir einfangen kannst«, sagt er. »Die Viecher saugen das Chlorophyll aus den Blättern und spinnen die Blüten zu.« Tim ist kein Amateur mehr.

Vor zehn Jahren hat er seine erste Plantage aufgebaut, damals war er gerade zum Studium nach Berlin gezogen. Aufgewachsen ist er in einer Stadt in Norddeutschland. Seine Eltern sind Akademiker, gut bürgerliches Milieu. Er ist aufs Gymnasium gegangen und hat wie viele seiner Freunde mit 14 angefangen zu kiffen. Hip-Hop, Graffiti, Gras, das war die Zeit damals.

In seiner ersten Berliner Wohnung gab es einen verschwenderisch langen Flur, der in einer Sackgasse endete. Tim stellte einen deckenhohen Schrank in diesen Flur, sodass dahinter noch etwa zwei Quadratmeter Platz blieben. In die Rückwand des Schranks sägte er ein Loch, durch das er die geheime Kammer betreten konnte. Dort pflanzte er sein erstes Gras an; wie das geht, hatte er in Internetforen gelesen.

Etwa zur gleichen Zeit kursierten immer häufiger Horrorgeschichten von gestrecktem Marihuana. Dealer bestreuten ihr Gras mit Maismehl oder Talkum, wie es Gewichtheber für ihre Hände benutzen. Das waren noch die harmloseren Methoden. Andere besprühten es mit Brix, einer Mixtur aus Zucker und flüssigem Kunststoff. Sogar Blei soll manchmal untergemischt worden sein. »Meine Freunde hatten keinen Bock mehr auf dieses Scheißgras«, sagt Tim. Also kauften sie bei ihm ein. Bald musste er expandieren.

Die Idee mit dem Franchisesystem sollte sein Risiko minimieren. Zeitweise betrieb er sieben Plantagen in sieben Wohnungen von Freunden. Wenn eine davon entdeckt werden sollte, würde er immer noch mit einer Bewährungsstrafe davonkommen, so seine Rechnung.

»Der größte Fehler, den du machen kannst, ist, wenn du ausschließlich vom Grasverticken lebst.«

Haschisch bietet sich wegen seines geringen Volumens als Schmuggelgut an und kommt zum Beispiel aus Marokko nach Europa.

Es gab Zeiten, da produzierte er mit den sieben Plantagen fünf Kilo Gras, alle zwei bis drei Monate, so lange dauert ein Erntezyklus. Tims Anteil belief sich auf die Hälfte, also 2,5 Kilo, die er an einen Großhändler für fünf Euro das Gramm verkaufte. Nach Abzug der Betriebskosten blieben ihm etwa 9000 Euro, 3000 pro Monat, steuerfrei. »Das war natürlich geiles Geld mit Mitte zwanzig«, sagt er.

Vor Kurzem hat Tim sein Geschäftsmodell dennoch umgebaut. Mit zwei Bekannten hat er eine Fabrikhalle in einem Gewerbegebiet gemietet. »Die bekommst du in Berlin immer noch sehr günstig.« Mit dieser Großplantage machen die drei nun sieben bis acht Kilo alle zwei Monate, also knapp 40 000 Euro. Sie haben in der Halle auch eine Aufzuchtanlage für Stecklinge und spezielle Schränke, um das Gras zu trocknen. Tim hat sich professionalisiert. Sein Franchisesystem betreibt er nur noch nebenbei. Und er hat zudem zwei legale Jobs, freiberuflich, in der Medienbranche. »Denn der größte Fehler, den du machen kannst, ist, wenn du ausschließlich vom Grasverticken lebst. Das fällt irgendwann auf«, sagt Tim, während vor dem Autofenster der Berliner Fernsehturm vorbeizieht; die zweite Station liegt in Prenzlauer Berg.

Kriminaloberrat Thorsten Kleinert hat Stress an diesem Morgen. Er ist der Leiter des Rauschgiftdezernats des Berliner LKA in Tempelhof, und seine Kollegen haben am Abend zuvor einen Dealer hochgenommen. Mit 3,5 Kilo Heroin. Er muss eine Pressekonferenz organisieren, sein Telefon bimmelt ständig. »Wir können das Gift auf den Tisch packen, für die Fotografen«, sagt er in den Hörer, legt dann auf und setzt sich an den Konferenztisch in seinem Büro.

»Wenn ich Bekannten erzähle«, sagt er, »dass bei uns auch Cannabis bearbeitet wird, meinen manche: Was? Ist das überhaupt noch strafbar? Das wird alles sehr verharmlost hier in Berlin.« Für ihn ist auch Cannabis ein Gift.

Es gibt in der Forschung sehr viele sehr widersprüchliche Studien über die Folgen des Cannabiskonsums. Einig sind sich die meisten Kiffer und Nicht-Kiffer, dass dauerhaftes Grasrauchen die Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit schädigen kann. Bei Jugendlichen kann es die Hirnreifung beeinträchtigen und bei Menschen, die zu psychischen Krankheiten neigen, Auslöser für eine Psychose sein.

Andererseits wird immer wieder auf die medizinische Wirkung von Cannabis hingewiesen: als Appetitmacher und Schlafmittel für Patienten mit Multipler Sklerose zum Beispiel. Die Cannabislobby betont auch gern, wie viele Alkohol- und Nikotintote es jedes Jahr gibt, durch Grasrauchen ist aber direkt noch niemand gestorben.

In Kleinerts Rauschgiftdezernat kümmern sich sieben Mitarbeiter um Cannabis. Besonders viele sind das für eine Stadt wie Berlin nicht. »Wir bearbeiten nur die Großplantagen«, erklärt Kleinert. Die meiste Ermittlungsarbeit finde in den einzelnen Polizeidirektionen statt. »Die Kollegen bekommen Hinweise von Leuten aus der Szene. Es sind aber auch viele Zufallsfunde dabei, das muss man ganz klar sagen.« Zum Beispiel wenn es einen Wasserschaden im Haus gibt und die Feuerwehr Wohnungen aufbricht. Oder die Belüftungstechnik einer Indoor-Plantage versagt und ein Polizist zufällig an dem Haus vorbeikommt und den Geruch erkennt.

Wie im gesamten Bundesgebiet hat auch die Berliner Polizei 2012 fast doppelt so viele Plantagen entdeckt wie 2010; 66 insgesamt. Ohne dass das Personal aufgestockt worden wäre.

Ein paar Kilometer nördlich von Kleinerts Büro, in einem Gewerbepark, sitzt die Grow in AG, der größte deutsche Versandhändler für die Technik, die man zum Cannabisanbau benötigt. Das Hauptgeschäft liegt im sogenannten Business-to-Business-Bereich. »Wir beliefern rund tausend Einzelhändler in Europa«, sagt der Marketingchef Takis Sotiris, während er durch einen langen Flur führt.

Der Teppichboden ist aschgrau, die Wände alpinweiß, nirgendwo hängt ein Bild. Es sieht fast so aus, als wollte man übertrieben langweilig wirken.

Im Konferenzraum wartet Robert Salinger, einer von zwei Vorständen des Unternehmens. Er trägt einen Pulli, Jeans, weiße Turnschuhe und hat seine Haare zu einem Pferdeschwanz gebunden. 1995 haben er und ein Freund von der Uni die Firma gegründet. Salinger war damals 21 und hat Agrarwissenschaften studiert. Zu Beginn waren auch sie nur ein kleiner Einzelhändler mit einem sogenannten Grow-Shop, ein Laden, in dem eigentlich nur Equipment für den Gartenbau verkauft wird – Dünger, Lampen, Substrate –, viele dieser Produkte sind aber für den Anbau von Cannabis optimiert.

Rund 350 Grow-Shops gibt es in Deutschland, schätzt Salinger, und die meisten davon beliefert sein Unternehmen. Sie sind gewachsen mit dem Markt: Grow in beschäftigt inzwischen siebzig Mitarbeiter, die Hälfte im Vertrieb und der Verwaltung, die andere in der Logistik. Der aktuelle Katalog des Unternehmens ist 208 Seiten dick. Angeboten werden darin Natriumhochdrucklampen mit bis zu tausend Watt, unter denen Pflanzen wie unter Sonnenlicht gedeihen; Aktivkohlefilter, die die Luft von verräterischen Gerüchen reinigen; schallgedämpfte Abzugsrohre; spezieller Blütendünger für 36,90 Euro der Liter.

»Unsere Technik ist zum Anbau aller Pflanzen geeignet«, sagt der Marketingchef Sotiris. »Mag sein, dass sie auch für den Cannabisanbau eingesetzt wird, aber das ist nicht unser Fokus.« Dann spricht er über Orchideenzüchter, die Aquaristik, das Urban Gardening, in dem er große Zukunftschancen für sein Unternehmen sieht. Man fragt sich natürlich, wer sich eine Ausrüstung für mehrere Hundert Euro auf seinen Balkon stellt, um damit Tomaten hochzuziehen.

Im Grunde muss Sotiris aber so argumentieren, denn die Produkte, die Grow in verkauft, sind zwar alle legal – die Lampen werden beispielsweise von Philips und Osram produziert, und auch der Verkauf von Dünger ist natürlich nicht strafbar –, die Sicherheitsbehörden haben die Branche aber trotzdem im Blick. Bei Grow in gab es 2003 schon mal eine Hausdurchsuchung, weil die Polizei vermutet hatte, dass im Lager Cannabis angebaut würde. »Dem war natürlich nicht so«, sagt Firmenchef Salinger.

Fragt man ihn nach der Zukunft der Branche, spricht er über die USA. Dort setze der Groß- und Einzelhandel im »Grow-Bereich etwa zwei Milliarden Dollar« im Jahr um. Cannabis darf dort in 18 Bundesstaaten als Medizin konsumiert werden, in zwei Staaten ist es vollkommen legal. Journalisten der großen Wirtschaftsmagazine schreiben bereits über den »Green Rush«. Es gibt Businesstreffen ähnlich wie in der Computerbranche, bei denen Jungunternehmer ihre Geschäftsideen Investoren vorstellen. Für den größten Medienwirbel hat im Frühjahr ein ehemaliger Microsoft-Manager gesorgt, als er an der Seite von Mexikos ehemaligem Präsidenten Vicente Fox auf einer Pressekonferenz ankündigte, gemeinsam mit dem Mexikaner eine Marihuana-Kette eröffnen zu wollen, ähnlich wie Starbucks.

Ob es jemals in Deutschland so weit kommt? Robert Salinger zuckt mit den Schultern, lächelt. Hier hat gerade die CDU die Wahl gewonnen.

Als Geschäftsmann, sagt er, müsste er eigentlich gegen eine Legalisierung sein. Als Kiffer sei er aber dafür.

Marihuana lässt sich schwieriger transportieren als Haschisch - auch deshalb wird viel davon in Deutschland angebaut.

Der Grow-Shop liegt neben einem Yogastudio in Prenzlauer Berg. Tim parkt sein Auto nicht direkt davor, wieder eine Sicherheitsmaßnahme. Drinnen müssen wir uns zwischen Hunderten Pappkartons zu einer kleinen Theke durchquetschen. Unter den Schuhen knirscht verschüttetes Pflanzengranulat, in Vitrinen stehen Dutzende Bongs – Wasserpfeifen. Der Laden sieht aus, als hätte ihn sich ein Tatort-Autor ausgedacht, so vollgepackt ist er mit Kiffer-Klischees.

Tim kauft die Grundausstattung: Natriumhochdrucklampe, Aktivkohlefilter, Ventilator, Lüfter, Abzugsrohr und eine sogenannte Homebox, eine Art Zelt, das aufgebaut aussieht wie ein Kleiderschrank: 1,20 Meter lang, 1,20 Meter breit, zwei Meter hoch, außen schwarz, innen silbrig schimmernd, um das Licht zu reflektieren. Darin werden die Pflanzen bis zur Ernte hochgezogen. Dass derzeit so viel Cannabis angebaut wird, liegt wohl auch daran, dass die Homebox es so sicher gemacht hat, denn mit dem passenden Belüftungssystem dringt aus ihr kaum Geruch nach außen.

Die Einkäufe werden in schwarze Tüten verpackt, Tim bezahlt 700 Euro.

Als wir wenig später bei seinem Freund, dem neuen Franchisepartner, in der Wohnung ankommen, zieht er sich als Erstes Handschuhe an. »Wegen der Fingerabdrücke«, sagt er. Dann beginnt die Arbeit.

Die Abstellkammer legt er zunächst mit Teichfolie aus, falls Wasser danebengeht. Darauf kommt die Homebox. Aus den Holzlatten und einer Spanbrettplatte zimmert er ein Podest. Die Cannabispflanzen sollen später nicht auf dem Boden, sondern auf dieser Erhöhung stehen. Das Podest ist zu einer Seite hin leicht abschüssig, auf diese Seite montiert er die Regenrinne. Die Spanbrettplatte deckt er mit einem Stück Welldach aus Plastik ab. Am Ende sieht die Konstruktion aus wie das Dach einer Gartenlaube. Es ist ein Drainagesystem, um überschüssiges Gießwasser abzuleiten.

»Das funktioniert so«, erklärt Tim: »Meine Pflanzen stehen in Töpfen, die an der Unterseite Löcher haben.« Als Nährboden benutzt er keine gewöhnliche Blumenerde, sondern ein Kokossubstrat. »Dieser Boden hat den Vorteil, dass er sehr durchlässig ist. Das Wasser bleibt nicht hängen, sondern fließt durch die Löcher und das Drainagesystem ab. So kann ich ständig neue Nährstoffe zu den Wurzeln bringen.«

In seiner Großplantage in der Fabrikhalle hat Tim noch einige raffiniertere Konstruktionen installiert. Er kann mir die Plantage nicht zeigen, weil seine beiden Geschäftspartner das nicht wollen, aber er hat Fotos mitgebracht. Auch dort wachsen die Pflanzen in schwarzen Zelten. Dreizehn sind es insgesamt. In einem zieht er Stecklinge hoch, die er von seinen ertragreichsten Mutterpflanzen abschneidet. Damit die Stecklinge Wurzeln ausbilden, hat er eine Art Mini-Gewächshaus gebaut, in dem über eine Sprinkleranlage ständig Wasser in die Luft gespritzt wird, ein feiner Nebel, in dem die Stecklinge hängen. Mit dieser Methode braucht es überhaupt keinen Nährboden mehr.

»Manchmal gucke ich den Pflanzen einfach beim Wachsen zu«, sagt Tim. »Für mich hat das Parallelen zum Weinbau. Es ist eine Leidenschaft. Ich würde mein Gras auch immer wiedererkennen, das ist wie beim Winzer und seinem Wein.«

Wenn die Stecklinge Wurzeln gebildet haben, kommen sie in Töpfe und werden etwa zehn Tage großgezogen. Dann leitet Tim die Blütephase ein, indem er die tägliche Lichtphase von 18 auf zwölf Stunden reduziert. Er gaukelt den Pflanzen vor, dass es Herbst wird. Nach weiteren acht Wochen sind sie reif für die Ernte.

Tim kann dabei nicht mehr mithelfen. Er hat über die Jahre eine Allergie entwickelt. Wenn er zu lange mit den harztriefenden Cannabisblüten in Kontakt kommt, kriegt er Hautausschlag.

Die Blüten werden dann in einem Zelt getrocknet und für den Transport zum Großhändler in dicke Plastiktüten gepackt, die Tim mit einem heißen Bügeleisen geruchsdicht verschließt. Für die Fahrt nehmen sie meistens ein Taxi.

Es ist 22 Uhr, in der Abstellkammer ist die Plantage nun aufgebaut. 18 kleine Cannabispflanzen stehen auf dem Podest, darüber hängt die Natriumhochdrucklampe, darüber der Aktivkohlefilter, an dem das Abzugsrohr befestigt ist. Durch ein Loch in der Zeltwand führt es nach draußen, zu einem Lüfter, und dann zu einem Fenster.

»Du siehst«, sagt Tim, »das ist ganz normale Arbeit: einkaufen im Baumarkt, sägen, hämmern. Ehrliche Arbeit quasi.« Er muss grinsen. Hat er kein Unrechtsbewusstsein?

»Eigentlich nicht. Und das ›eigentlich‹ sage ich nur, weil ich es nicht gut fände, wenn ein 13-Jähriger mein Gras raucht. Das glaube ich aber nicht, weil mein Abnehmer nur an Ältere vertickt.« Dann macht er eine kurze Pause, überlegt: »Außerdem horte ich mein Drogengeld ja nicht. Ich konsumiere gern und viel. Ich gebe es also in den Wirtschaftskreislauf zurück.«

Er hat eine große Wohnung, ein Auto, eine teure Fotoausrüstung. »Wenn ich erwischt werden würde, hätte ich gar nicht so viel Schiss vor den strafrechtlichen Konsequenzen, sondern eher davor, dass ich meinen Lebensstandard zurückschrauben muss«, sagt er.

Ein Zelt mit 18 Pflanzen bringt zwischen 500 und 800 Gramm Ertrag. Wird man mit so einer Plantage vor der Ernte von der Polizei entdeckt, bedeutet das theoretisch eine Freiheitsstrafe zwischen einem und 15 Jahren, praktisch kommen die meisten aber mit einer Bewährungsstrafe davon, weil ihnen keine Gewerbsmäßigkeit nachgewiesen werden kann, dazu müssten sie mindestens drei Ernten eingefahren haben.

Andererseits sind 800 Gramm 4000 Euro, auf der Straße ist es sogar doppelt so viel wert. Es ist eine Rechnung, eine Entscheidung, die jeder von Tims Franchisepartnern mit sich selbst ausmachen muss und die Tim schon lange hinter sich hat.

Als Geschäftsmann, sagt er, müsste er eigentlich gegen eine Legalisierung sein. Als Kiffer sei er aber dafür. »Es ist doch zum Beispiel ungerecht, dass ich meinen Führerschein verlieren kann, nur weil ich zwei Tage davor mal einen geraucht habe. Da wird mit zweierlei Maß gemessen.« Er greift in die Hose und zieht einen kleinen Plastikbeutel heraus. Auch auf Drogenkontrollen ist er vorbereitet. In dem Beutel sind 25 Milliliter synthetischer, sauberer Urin. »Den kannst du bei Amazon bestellen«, sagt er und verstaut den Beutel wieder.

Dann fährt Tim nach Hause, Feierabend.

Das Geschäft mit den Samen

Cannabissamen dürfen in Deutschland nicht verkauft werden (es sei denn, es handelt sich um sogenannten Nutzhanf, der einen verschwindend geringen Anteil von THC, dem berauschen-den Wirkstoff, hat). Die Cannabiszüchter beziehen ihre Samen also illegal aus dem Ausland. In den Niederlanden und in Spanien, wo der Verkauf legal ist, sitzen europaweit die größten Unternehmen. Insgesamt mehr als 130, schätzt Winni Fleckner, Chefredakteur der deutschen Cannabiszeitschrift »Grow!«

Einer der bekanntesten Samenhersteller ist das niederländische Unternehmen Sensi Seeds. Die Firma wurde 1985 gegründet und bietet auf ihrer Website mehr als 50 verschiedene Sorten an: von Super Skunk, 44 Euro für zehn Samen, bis Jack Herer, 150 Euro für zehn Samen. Bei den Züchtern beliebt sind vor allem feminisierte Samen, die mit einer fast hundertprozentigen Sicherheit weibliche Pflanzen hervorbringen. Denn nur die entwickeln später Blüten, in denen das meiste THC steckt.

Wirtschaftswandel

2003 wurden in Deutschland 8303 Kilogramm Haschisch und nur 2582 Kilogramm Marihuana von der Polizei sichergestellt.

2012 hat sich dieses Verhältnis beinahe umgekehrt: 4842 Kilogramm Marihuana und nur 2385 Kilogramm Haschisch.

Illustrationen: Oliver Kugler