Auf der Internetseite der Tageszeitung U-T San Diego las ich die Geschichte von Françoise und Anthony Claessens, die einen Hund ihr Eigen zu nennen glaubten, den sie, warum auch immer, Tresor genannt hatten. Tresor ist ein sogenannter Bichon Frisé, das sind im Prinzip laufende weiße Wollknäuel, die auf eine Rasse namens Malteser zurückgehen, Zwerghunde, von denen Plinius der Ältere schrieb, sie seien gut gegen Magenschmerzen: Lege man sich ein solches Tier auf den grummelnden Bauch, gehe das Missempfinden auf das Tier über, welches daran allerdings bisweilen verstürbe.

Tresor lebte 27 Monate bei den Claessens, die erst dann das Kleingedruckte ihres mit der Hundehandlung Oceanside Puppy abgeschlossenen Vertrages lasen. Wobei sie entdeckten: Sie hatten das Tier nicht gekauft. Sie hatten es nur geleast, eine Besitzform, von der sie (jedenfalls in Bezug auf Hunde) noch nie gehört hatten – und ein Vorgang, der sie so erzürnte, dass sie Tresor in den Laden zurückbrachten und sich stattdessen einen anderen geringwüchsigen Hund aus dem Tierheim holten, diesmal für immer oder jedenfalls auf Lebensdauer.

In der Tat hat der Gedanke des Miethundes für altmodische Menschen – und womöglich auch für die Hunde selbst – etwas Befremdliches. Der Hund als treuester Freund des Menschen konnte bis jetzt mit einem gewissen Recht die Erwartung hegen, als Lohn seiner lebenslangen Zugewandtheit auch im Fall altersbedingter Hüftleiden oder fortschreitender Vertrottelung nicht einfach an einen Leasinggeber zurückgereicht, sondern bis ans Ende durchgefüttert zu werden.

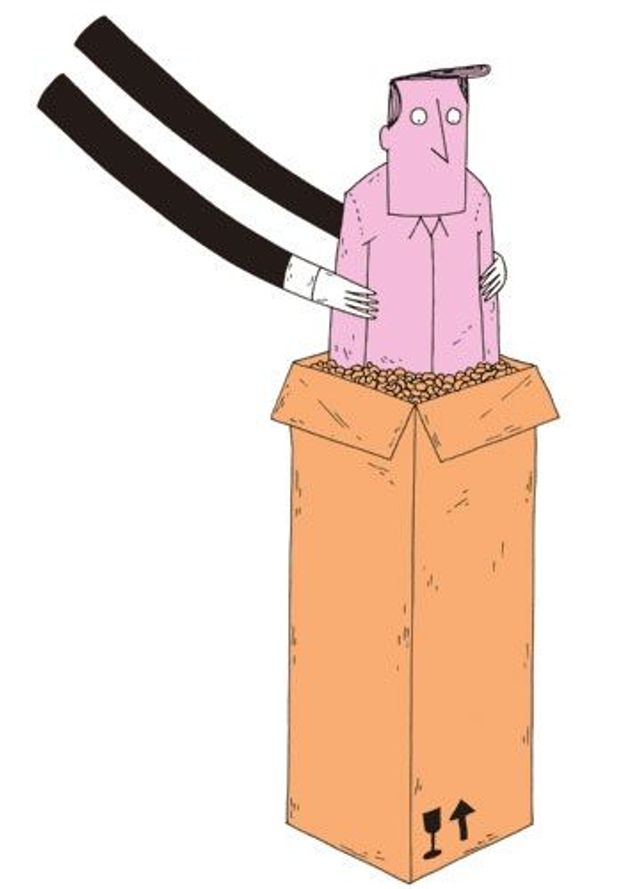

Doch leben wir in Zeiten der Ökonomisierung und Optimierung emotionaler Beziehungen. Das Auto, dem noch unsere Väter sich einst über Jahre und Jahrzehnte innig verbunden fühlten, ist in Zeiten des Carsharings längst ein beliebiger Gegenstand, den man nach der Nutzung an jeder Straßenecke abstellen kann, wo andere ihn irgendwann übernehmen. Auch der Geschlechtspartner, den man einst erst nach einer Kette von verhangenen Blicken oder anderen Zaghaftigkeiten, bisweilen auch dreisten Eroberungsversuchen unter Inkaufnahme fürchterlicher Zurückweisungen, jedenfalls unter nicht unerheblichem persönlichen Aufwand für sich gewann, offenbart sich nun auf Dating-Portalen ohne Mühe, vom Algorithmus vorgeschlagen. Bei Nichtgefallen geht er zurück an die Suchmaschine, und man fischt aufs Neue im großen Menschenpool.

Der Mann für den Abend, der Hund fürs Wochenende: Kühl wählt die Zeitgenossin und auch der Zeitgenosse das passende Gefühlsprodukt vom Markt der Möglichkeiten. Was zur Frage führt, wann das Geschäftskonzept Rent-a-Family, ja, Rent-a-Child zur Marktreife gelangt: von Oceanside Puppy zu Oceanside Papi? Haben wir uns nicht schon viel zu lange als Menschen mit Mitmenschen abgemüht? Sollten wir uns nicht endlich als Individuen sehen, die zu ihrer Lebensphase und Tagesform passende Humanleistungen buchen?

Jedenfalls wäre es ja denkbar, dass man sich unter Umgehung lästiger Schwangerschaften und mühsamer Kleinkind-Pflege bei kalkulierbaren Leasingraten für einige Jahre den passenden Nachwuchs mietet oder pachtet. Warum denn Eizellen einfrieren, wenn man einfach in einer Phase, in der es gerade zur Karriere passen würde, eine Weile ein, zwei Kinderlein zu sich nehmen könnte, die der Bambini-Verleih dann wieder klaglos zu sich nähme? Stört uns nicht schon lange am Familienleben dieses dauerhaft Verbindliche? Passt das noch in die Welt von heute?

Würde nicht allein der Satz »Wenn du nicht sofort deine Hausaufgaben machst, geht’s zurück zum Kinder-Leasing!« manches kleine Wunder bewirken? Oder dies hier: »Schatz, ich habe heute im deinem Leasing-Vertrag nachgesehen, da steht was von zwei Stunden Hausarbeit am Tag – also ab in die Küche und dann zum Vorlesen, sonst stehst du morgen wieder bei Book-a-Father auf der Seite!«