SZ-Magazin: Sie wuchsen im Zweiten Weltkrieg als Tochter eines Eisenbahners in einem Dorf in Oberösterreich auf. Hatten Sie eine dieser Horrorkindheiten, die man in Büchern von Thomas Bernhard findet?

Elfie Semotan: Im Gegenteil. Ich bin in einer Freiheit aufgewachsen, die es nur auf dem Land gibt. An dieses Ungezähmte erinnert sich nicht nur mein Kopf, sondern auch mein Körper. Es ist ein Gefühl, das mit einem mitwächst und das man nie wieder verliert.

Ihre Mutter fühlte anders. Sie sehnte sich danach, in einer Millionenstadt zu leben.

Meine Mutter war eine schöne und eigensinnige Frau. Sie verließ uns, als ich zwei Jahre alt war, weil sie sich durch das Dorfleben beengt und unfrei fühlte. Mit meinem Vater war sie wohl auch nicht glücklich. In Wien wollte sie endlich so unabhängig leben, wie sie es sich erträumte.

Mit zehn Jahren zogen Sie zu Ihrer Mutter nach Wien. Wie nah waren Sie sich?

Wir hatten eine Nicht-Beziehung, als wären wir von unterschiedlichen Planeten. Ich beschloss, ihr nie mehr etwas zu erzählen, was mich wirklich betrifft, und so ist es bis zu ihrem Tod geblieben. Mein Herz schlug für meine Großmutter und ihre Schwester. Meine Großmutter war eine fesche, wilde Frau, die nach dem Tod ihres Verlobten einen 14 Jahre jüngeren Mann geheiratet hatte. Ihre Schwester legte sich mit sechzig einen Liebhaber zu. Sie führte eine kleine Gemischtwarenhandlung und war sehr beliebt. Wenn der Salat nicht mehr ganz frisch war, sagte sie ihren Kunden: »Den kaufen’s besser ned. Der ist schon ein bissl müd.«

Mit 14 wurden Sie an der Wiener Modeschule Hetzendorf angenommen. Mit zwanzig zogen Sie nach Paris.

Ich wollte erst einmal als Mannequin Fuß fassen und dann weitersehen. Beim Abtelefonieren der Modehäuser hatte ich Glück. Bei Lanvin hieß es, wir suchen gerade ein Mädchen, kommen Sie gleich vorbei.

Kamen Sie sich schön vor, wenn Sie in den Spiegel schauten?

Ich sah gut aus, aber es gab makellosere Erscheinungen als mich. Ich hätte längere Beine, größere Augen und kleinere Hände haben sollen.

Waren Sie gern Mannequin?

Ich fand es anstrengend, mich darzustellen, aber das Dorfmädchen in mir genoss die Reisen in die USA, an die Côte d’Azur oder nach Ceylon. Die Modedesignerin Madame Grès nahm mich einmal nach Los Angeles mit. Sie war eine wunderbare ältere Dame, die immer einen Turban trug. Wir wohnten im »Beverly Hills Hotel« und führten ihren exklusivsten Kundinnen in einem kleinen Salon Kleider vor. Einmal kam Jacqueline Kennedy mit ihrer Schwester Caroline Lee Radziwill. Ich weiß noch, dass ich sie zehnmal so schön fand wie Jacqueline.

Wie wurden Sie vom Fotomodell zur Fotografin?

Den letzten Anstoß gab der kanadische Fotograf John Cook. Wir waren sieben Jahr lang ein Paar, beruflich und privat. Seine Art, Mode zu fotografieren, war vom Film geprägt. Er wollte mit einem Bild eine Geschichte erzählen. Das Zurschaustellen schöner Kleider an perfekten Körpern interessierte ihn nicht. Ich habe dann von Anfang an so fotografiert, wie ich es noch heute tue: Nicht die Kleidung steht im Vordergrund, sondern der Mensch, der sie trägt. Auch meine Schwäche für Schönheit, die man erst auf den dritten oder vierten Blick sieht, war schon da.

Gibt es Schönheit ohne Intelligenz?

Ja, aber nur von 14 bis 19. Dann zerbrechen Dummheit und Unverständnis die Schönheit.

Welche Erfahrungen als Fotomodell nützen Ihnen als Fotografin?

Ich weiß, wie allein gelassen man sich fühlt, wenn einem der Fotograf nicht sagt, wohin die Reise gehen soll. Man muss den Menschen vor der Kamera von seinen Ängsten und Eitelkeiten ablenken, denn sonst verkrampft er und versucht, möglichst schön und souverän auszusehen, und das verhindert, dass gute Bilder entstehen. Ich kenne nur wenige Leute, die keine Regie brauchen. Jemand wie Jonathan Meese bringt eine fertige Performance mit.

Nach zehn Jahren Paris kehrten Sie 1970 nach Wien zurück. Warum?

John wollte in Wien Filme drehen, und ich ging widerstrebend mit. Aber unsere Beziehung wurde schwierig, und es kam der Moment, in dem wir uns trennen mussten. Er flog nach Kanada und machte mir drei Wochen später am Telefon einen Heiratsantrag. Doch der kam 24 Stunden zu spät. Am Vortag hatte ich Kurt Kocherscheidt kennengelernt.

Damals noch ziemlich unbekannt, heute ein Säulenheiliger der österreichischen Gegenwartskunst.

Ich suchte für ein Werbefoto einen Mann, dem eine Träne über die Wange laufen sollte. Ein Freund sagte, ich kenne da jemanden, der in Frage kommt. Wir trafen uns morgens um neun im »Café Bräunerhof«. Als ich Kurt sah, wusste ich nach zwei Sekunden: mit diesem Mann möchtest du dein Leben verbringen, sofort und für immer. Wir blieben bis sechs Uhr abends sitzen, dann gingen wir essen und ins Kino. Die nächsten 18 Jahre waren wir unzertrennlich. Wir heirateten und bekamen zwei Kinder.

Mit 34 hatte Kocherscheidt den ersten Herzinfarkt.

Das war ein Familienschicksal. Sein Vater war an einem Herzinfarkt gestorben.

Änderte Ihr Mann sein Leben?

Nein. Kurt war ein Genussmensch, der gern aß und trank und rauchte. Er konnte und wollte nur auf diese Art leben, vielleicht weil er ahnte, dass sie notwendig war für seine Kunst. Nach der ersten Bypass-Operation saß er in einer Rehaklinik vor einem Tablett mit zwei Scheiben Wurst, einem winzigen Stück Käse, zwei Scheiben Knäckebrot und einem Glas Wasser. Das hat er gehasst. So hätte er auf gar keinen Fall leben können. Von da an lebte ich mit der Ahnung, dass wir vielleicht nur wenige gemeinsame Jahre haben werden. Ich lag nachts wach, und dann kamen die Gedanken, die man untertags nicht denken mochte.

In sein Tagebuch schrieb Kocherscheidt: »Wieder in dieser schmerzlich-wässrigen Stimmung … wieder einmal alle Kunst sinnlos … Manchmal bin ich zufrieden in meiner Schwermut, wenn die Angst sich wieder zurückgezogen hat in ihre Höhle im Gemüt.«

Es gab diese dunkle, schwermütige Seite bei ihm. Wie sollte es auch anders sein, wenn der Arzt nach jeder Operation sagt: »In fünf Jahren sehen wir uns dann bei der nächsten OP wieder.«

Mitte der Achtzigerjahre lernten Sie beide einen seltsam unnahbaren Menschen kennen, der Peter Scepka hieß, sich aber Helmut Lang nannte. Ursprünglich Kellner im Wiener Szenelokal »Motto«, entwarf er jetzt Hemden und Anzüge für Männer und stand im Ruf, eine Art Peter Handke der Mode zu sein.

Als wir ihn kennenlernten, hatte er ein kleines Geschäft in der Wollzeile im ersten Bezirk und nannte sich Boubou. Der Name Helmut Lang kam erst später. Er fragte mich, ob ich Anzeigen für ihn fotografieren würde. Er war damals Ende zwanzig und nur in Wiener Insiderkreisen bekannt. Ich spürte sofort eine große Nähe zu ihm, weil wir beide ein wenig scheu und einzelgängerisch sind und Menschen erst einmal auf Abstand halten.

In der Schule galt Lang als schräger Vogel mit autistischen Zügen.

Ich bewerte Eigenheiten nicht, deshalb habe ich oft einen guten Zugang zu Menschen. John Cook hat gestottert, aber für mich war das nicht ausschlaggebend.

Sie haben Kampagnen für Lang fotografiert und sind als Model in seinen Schauen aufgetreten. Ihr heikelster Job soll gewesen sein, Lang selbst zu fotografieren.

Von keinem Modedesigner gibt es weniger Fotos als von Helmut. Es quält ihn, fotografiert zu werden, deshalb leiden wir beide jedes Mal Höllenqualen. In der Mode herrscht ein Vollkommenheitsanspruch, und den überträgt Helmut auf sich selbst. Es ist fast unmöglich, einen von Schönheitssehnsucht getriebenen Perfektionisten wie ihn dazu zu bringen, sich vor der Kamera zu entspannen. Aber manchmal glückt es eben doch. Ich glaube, ein paar der besten Fotos gemacht zu haben, die es von ihm gibt.

Werden Sie gern fotografiert?

Nein, ich hasse das. Ich finde auch, dass nur ganz wenige Leute mich gut fotografieren. Manchmal schaut man sich beim Autofahren im Rückspiegel an: Es ist ein schöner Tag, der Wind weht durchs offene Fenster, und plötzlich schaut man großartig aus. Auf einem Foto sieht man fast nie so aus. Stimmung, Licht, Tagesverfassung, irgendetwas stimmt immer nicht.

Helmut Lang hat seine Firma an den Prada-Konzern verkauft und lebt heute als bildender Künstler auf Long Island. In Erscheinung tritt er so gut wie nie.

Ich kenne nur ganz wenige Menschen, die es mit sich selber aushalten. Viele sagen, sie könnten gut allein sein, aber so gut wie Helmut kann es keiner.

Wie nah sind Sie sich?

Helmut ist mein bester Freund. Als Kurt mit 49 Jahren an Herzversagen starb, waren unsere Söhne zehn und 18 Jahre alt. Helmut half mir, ihnen Halt und Sicherheit zu geben. Wir waren eine Familie.

1993, ein Jahr nach dem Tod Ihres Mannes, quartierten Sie sich im New Yorker Apartment von Helmut Lang ein und begannen, als Porträt- und Modefotografin für Magazine wie Interview, Esquire, Allure, i-D, Harper’s Bazaar und den New Yorker zu arbeiten. Warum ließen Sie Wien hinter sich?

Eine Woche nach Kurts Tod sah mein kleiner Sohn mich an und fragte: »Mama, wann lachst du wieder?« Da wusste ich, es ist Zeit, einen Schnitt zu machen und mein Fotografenleben nach New York zu verlegen. Ich konnte nicht verhindern, dass ich trauerte, aber ich wollte es so wenig wie möglich vor den Augen meiner Kinder tun. Deshalb konnte ich meinem kleinen Sohn reinen Herzens antworten: »Jetzt!« In Wien hätte ich den Boden unter den Füßen verloren, denn jeder in der Branche wusste, dass ich meinen Mann verloren hatte, und gerade in der Modewelt ist der Tod ein Tabuthema, dem man panisch aus dem Weg geht.

Wie haben Sie Ihren zweiten Mann kennengelernt, den Künstler Martin Kippenberger?

Als ich mit Helmut Lang und ein paar Moderedakteuren im Pariser Restaurant »Davé« saß, kam er zu uns an den Tisch und wollte Bilder von sich gegen Anzüge von Helmut tauschen. Als Helmut das ablehnte, zog er wieder ab.

Ein Dreivierteljahr nach Kocherscheidts Tod lud Sie Michel Würthle, Künstler und Betreiber der »Paris Bar« in Berlin, zu seinem 50. Geburtstag in sein Haus auf der griechischen Insel Syros ein. Während der dreitägigen Party mit 120 Gästen machten Sie das erste Foto von Kippenberger.

Mein Geschenk für Michel war, das Fest zu fotografieren. Ich machte von allen Gästen Bilder, nur um Martin machte ich einen Bogen. Er war immer von zwanzig, dreißig Leuten umringt, die er pausenlos unterhielt. Zu seiner Show gehörte, auf einen Tisch zu steigen und Schildkrötenwitze zu erzählen, die kein Ende und keine Pointe hatten. Wagte es jemand, ihn zu unterbrechen, fing er zur Strafe wieder von vorne an. Deshalb dauerten seine Auftritte mitunter zwei, drei Stunden. Mich wegen eines Fotos zu den Leuten zu legen, die ihm andächtig zu Füßen lagen, war mir zu blöd. Am letzten Tag kam er zu mir und fragte, warum fotografierst du mich nicht? Ich tat es und reiste ab.

Eine Ausstellungseröffnung von Michel Würthle im Burgenland brachte Sie 1995 schließlich zusammen.

Spät in der Nacht schob Martin zwei Sessel zusammen und redete zwei Stunden lang, über sich und warum es richtig und wichtig sei, dass wir ein Paar werden: Ich sei jemand, er sei jemand, ich hätte meine Arbeit, er hätte seine Arbeit, keiner sei vom anderen abhängig. Einerseits klang es wie eine arrangierte Hochzeit, andererseits war es das Verführerischste und Poetischste, was ich jemals von einem Mann über das Leben zu zweit gehört habe. Als ich mit meinem todmüden Sohn heimfahren wollte, setzte er sich auf die Kühlerhaube unseres Autos und verlangte einen Kuss. Ohne den würde er uns nicht fahren lassen. Am nächsten Tag rief er an und fragte, ob wir uns sehen könnten. Nachdem wir uns zweimal in Wien zum Essen getroffen hatten, musste ich nach Paris zu einer Modenschau. Er sagte, er komme mit. Auf einem Stempel, den er mit nach Paris nahm, stand: »Hier ist es wunderschön.« So aus dem Blauen heraus hat es mit uns angefangen.

Mit zunehmendem Alter und abnehmender Gesundheit wurden Kippenbergers Freundinnen immer jünger. Mit Ihnen kehrte sich das um. Dass Sie zwölf Jahre älter waren, kommentierte er mit den Worten: »Sie ist 53, ich bin Jahrgang 53.«

Martin war kein Mann, dem man als ältere Frau über den Hinterkopf streichelt und das Leben erklärt. Das habe ich nicht einmal in Gedanken gemacht. Er war so komplex und kompliziert, dass das Alter keine Rolle spielte.

Kippenberger galt vielen als Halbwahnsinniger: tyrannisch, penetrant, hyperaktiv, hemmungslos, wehleidig und maßlos egozentrisch. Wenn er mit wichtigen Museumsleuten am Tisch saß, furzte er gern oder servierte als Vorspeise After Eight.

Martin war kein netter, ausgeglichener Mensch. Viele hatten Angst vor ihm, weil er Menschen vor Publikum bloßstellte und lächerlich machte. Das war eine schreckliche Angewohnheit von ihm. Um die Finger in offene Wunden zu legen, verriet er die Schwächen und Intimitäten anderer Menschen. Es war ein Spiel: Hältst du mich aus? Liebst du mich wirklich? Andererseits gab es keinen Menschen, der mehr Wärme, Zärtlichkeit, Charme und Großzügigkeit besaß als er.

Kippenbergers Schwester Susanne schreibt in ihrer Biografie über den Bruder: »Nie hätte Martin hinter dem Rücken einer dicken Frau über ihre Figur getuschelt. Aber wenn er mit ihr aus der Disco auf die Straße trat, fragte er, gehen wir runter oder rollen wir runter? Einen Tag lang hat die Freundin dann geweint. Die Wahrheit tat weh, das sollte sie auch, so wie die Kunst.«

Martin hatte sich irgendwann vorgenommen, nie mehr zu lügen, egal ob es um Kunst ging, ein Kleid oder einen Haarschnitt. Allen alles ins Gesicht zu sagen ist ein Albtraum und hat ihm sehr viele Feinde eingetragen. Andererseits finde ich es ehrenhaft, dass er sich nicht an dem österreichischen Brauch beteiligt hat, nach einem Fest über die Gäste zu schimpfen.

Wie reagierte Kippenberger, wenn man ihn mit der Wahrheit konfrontierte?

Wir hatten mal eine Reifenpanne, es lag Schnee und es war dunkel. Da Martin kein Rad wechseln konnte, haben mein Sohn August und ich es versucht. Als Martin dauernd rumätzte, dass das so nicht funktionieren kann, hab ich ihn angeschrien: Wer er glaubt zu sein, sich so aufzuführen? Das hat er verstanden und sofort aufgehört. Ich glaube, er wollte nur testen, wie weit er gehen kann.

Kippenberger hatte eine Lese- und Rechtschreibstörung, schaffte nicht einmal die Hauptschule und las am liebsten Comics oder die Bild. Andererseits fielen ihm für seine Arbeiten Titel ein, deren dadaistischer Witz schwer zu übertreffen ist. In eine Zigarettenschachtel der Marke Lord steckte er einen kleinen Krebs und nannte das Werk Oh Lord, what have you done to me. Andere Titel lauteten Aschenbecher für Alleinstehende, Schachtelhalme am frühen Nachmittag, Sand in der Vaseline, Nix Rugula, In Ibiza kann man essen, aber in Essen nicht ibizen, Selbst- justiz durch Fehleinkäufe, Arafat hat das Rasieren satt, Fiffen, Faufen und Ferfaufen, Jetzt geh ich in den Birkenwald denn meine Pillen wirken bald, Doch Enten brauchen keine Baumwollstrümpfe, ihre Füße sind immer kühl und frisch im Wasser oder When you don’t know where to go, go to the no.

Martin war Legastheniker, aber wenn er einen dicken Roman mit aufs Klo nahm, wusste er nachher, was drinsteht. Er war kein Intellektueller, der philosophische Gespräche führte, aber sein Instinkt ließ ihn sofort den Kern einer Sache erfassen. Deshalb sind so viele Sprüche von ihm zu geflügelten Worten geworden, zum Beispiel: »Ich geh kaputt. Gehst du mit?«

Kippenberger war von der Idee getrieben, das eigene Leben zur Kunst zu machen. Dazu gehörte, auf Tische zu steigen, die Hosen runterzulassen und zu züngeln wie Gene Simmons von Kiss.

Natürlich habe ich bei einigen Auftritten von ihm schrecklich gelitten. Ich spürte, wie peinlich und lächerlich viele das fanden, und oft hatten sie recht. Martin konnte wahnsinnig peinlich sein. Aber er fand Peinlichkeit, die fast körperlich schmerzt, produktiv und wahrheitsfördernd. Die einen liebten ihn dafür, die anderen hassten ihn. Diesen Hass konnte man körperlich spüren. Es muss ihn unfassbar viel Energie gekostet haben, das Echo auf seine Auftritte auszuhalten.

Allein zu sein hielt Kippenberger nicht aus. Auch wenn es schon morgens um vier war, klingelte er Menschen aus dem Bett und forderte »Künstlerbetreuung«.

Ich kannte diese Geschichten von seinen Mitarbeitern, aber in den zwei Jahren mit mir war er anders. Als er sein Atelier in meinem Bauernhaus im Burgenland eingerichtet hatte, war er oft tagelang allein und hat konzentriert gearbeitet.

Spürten Sie hinter seinen Auftritten als Clown oder Kotzbrocken etwas Trauriges, Zerbrochenes?

Schon, ja. In unserem Zusammensein gab es Perioden, in denen er nicht ansprechbar war. Man spürte bei ihm das Gefühl abgrundtiefer Verlassenheit. Vielleicht hing das mit seinen Jahren im Internat zusammen. Die Lehrer hielten ihn für einen Schulversager. Seine Mitschüler wurden aus ihm nicht schlau und schlossen ihn aus. Das bedeutete totale Einsamkeit.

Über ihre fünf Kinder notierte Kippenbergers Mutter: »Martin ist eitler als alle vier Mädchen zusammen.« Wie war es, ihn zu fotografieren?

Er hat es geliebt und warf sich ständig in Posen, wie ein Schauspieler seiner selbst. Ich wollte ihn gar nicht so viel fotografieren, wie er fotografiert werden wollte, obwohl er das war, was man als fotogen bezeichnet. Vielleicht hatte er mir die Aufgabe zugedacht, ihn als lebendes Kunstwerk für die Nachwelt zu dokumentieren.

Als Kippenberger sich mit dem kongolesischen Maler Chéri Samba anfreundete, wollte er in Kinshasa ein Modelabel mit dem Namen »Hans Kurz!« gründen.

Der Name war eine Anspielung auf Helmut Lang und Joop! – man wusste bei solchen Projekten aber nie, wie ernst sie ihm waren. Als er in Brasilien eine stillgelegte Tankstelle kaufte, gab er ihr den Namen »Martin Bormann Gas Station«. Ideen reichten ihm oft, die Realisierung musste dann gar nicht mehr sein.

Waren Sie dabei, als Kippenberger bei einer Veranstaltung des zyprischen Großsammlers Dakis Joannou mit Größen wie Jeff Koons auf dem Podium saß und plötzlich ein rotes Holzhandy zückte, mit dem er zehn Minuten mit wichtiger Miene telefonierte?

Ja, das war einer unserer ersten gemeinsamen Ausflüge. Wir hatten das genau abgesprochen. Ein paar Minuten nach Beginn der Podiumsdiskussion sollte ich auf Martins Handy anrufen. Als es klingelte, holte er sein rotes Holzhandy hervor und begann, einen zehn Minuten langen Monolog hineinzusprechen. Unter anderem beschwerte er sich darüber, dass sein Hotelzimmer nicht groß genug sei. Das Publikum fand das sehr lustig.

Da er keinen Führerschein hatte, kurvte Kippenberger im Burgenland mit einem kleinen dreirädrigen Transporter herum, auf dessen Ladefläche ein riesiges Ei montiert war. Aus den Lautsprechern dröhnte je nach Stimmungslage AC/DC, Wagners Walkürenritt oder Klingelingeling, hier kommt der Eiermann. Was ist aus dem Gefährt geworden?

Manchmal wird der Eierwagen in Museen ausgestellt. In der übrigen Zeit steht er bei mir im Burgenland in der Scheune. Ein halbes Jahr nach Martins Tod rief mich ein Eierhändler an: Er habe gehört, ich hätte einen Wagen mit einem großen Ei drauf. Den würde er mir gern abkaufen und damit Reklame für sich machen. Der hatte keine Ahnung, wer Martin war.

Seinen Heiratsantrag machte Kippenberger Ihnen 1996 im Auto vom Wiener Flughafen in die Innenstadt mit den Worten: »Wir sollten heiraten. Was sagst du dazu?«

Ich fand, wir könnten einfach so zusammenleben, wir wollten ja keine Kinder. Als er darauf bestand zu heiraten, sagte ich, na ja, wenn du unbedingt willst. Die Hochzeitsreise sollte nach Venedig gehen und alle romantischen Klischees erfüllen. Und so kam es. Wir wohnten im »Cipriani« und tranken Bellinis in »Harry’s Bar«.

Das Hochzeitsfest im Burgenland mit 320 Gästen dauerte drei Tage. Ihr Trauzeuge war Helmut Lang, der auch Ihr Brautkleid entwarf.

Am dritten Abend konnte ich nicht mehr und ging gegen Mitternacht schlafen. Ich lag bereits ausgezogen im Bett, als Martin ins Zimmer kam und sagte, komm, du musst weiterfeiern! Als er immer weiter drängelte, sagte ich, okay, dann gehe ich aber so, wie ich bin, nackt. Als ich schon die Stiegen hinunterging, hielt er mich zurück.

Sie wären nackt zurück aufs Fest gegangen?

Ja. Ich hätte mich in ein Fauteuil gesetzt und ein Glas Wein getrunken. Damit hätte ich Martin mit seinen eigenen Waffen geschlagen. Fast schade, dass es nicht so weit gekommen ist.

Kippenberger konnte extrem gut aussehen, dann wieder war er versoffen, fett, erschöpft.

Er hatte Tage, an denen war er wahnsinnig schön wie der frühe Helmut Berger, und andere, da war er vollkommen in pieces. Ich habe mit diesen Sprüngen aber nie ein Problem gehabt, auch bei anderen Männern nicht. Ich habe eher Probleme mit Leuten, die jeden Tag gleich ausschauen.

Kippenberger hatte mit 15 begonnen, seinen Körper mit harten Drogen, Alkohol, Zigaretten und Schlafentzug zu schinden.

Mir war nicht klar, wie exzessiv er gelebt hatte und wie es um seine Gesundheit stand. Er hatte keine offensichtlichen Beschwerden und arbeitete unglaublich diszipliniert. Wie kurz die Nacht auch gewesen war, er stand morgens um neun mit guter Laune im Atelier. Ich wurde mal von einer Frau gefragt, ob ich Martin auch dann geheiratet hätte, wenn ich gewusst hätte, dass er krank ist oder ein Trinker. Was für ein absurdes Statement!

Kippenberger war bekannt dafür, dass er schon zum Frühstück Cuba Libre, Wodka-Apfelsaft oder Bloody Mary trank.

Das gab es nicht mehr. Er hat noch immer genug getrunken, aber er war nie betrunken. Er hat immer gesagt, er möchte 73 Jahre alt werden. Mein Gefühl war aber, dass er tief im Inneren wusste, er wird früh sterben. Das könnte auch seine Ungeduld und die rastlose Produktivität erklären.

Zu einer Freundin sagte Kippenberger: »Ohne zu trinken halte ich die Leute nicht aus.«

Jede Sucht ist auch eine Suche nach Glück. Nüchtern konnte Martin sein Glück nicht finden.

Im Januar 1997 wurden bei Kippenberger Hepatitis, Zirrhose und Leberkrebs festgestellt. Sechs Wochen nach der Diagnose war er tot, mit 44.

Er war überrascht von der Diagnose, und er war nicht überrascht. Er wusste es, und er wollte es nicht wissen. Anfangs hoffte er, dass er die Krankheit überlisten kann, aber nach zwei, drei Wochen war klar, es ist aussichtlos. Am Tag, als er ins Krankenhaus eingeliefert wurde, hat er sich aufgegeben. Obwohl er an Schläuchen hing, wollte er nur noch nach Hause.

Im Krankenhaus platzte Kippenbergers Speiseröhre. Haben Sie über seinen bevorstehenden Tod gesprochen?

Nein. Darüber kann man nicht reden. Zumindest konnten wir es nicht. Ich hätte es auch gar nicht gewollt.

Seine Beerdigung auf einem Dorffriedhof im Burgenland hatte sich Kippenberger als Tag der Wahrheit vorgestellt: Schwimmt der Sarg in Tränen, oder verlieren sich am Grab nur ein paar versprengte Gestalten?

Es war ein eiskalter, düsterer Freitagnachmittag im März. Weil so unglaublich viele Leute da waren, bildete sich vor dem Grab eine lange Schlange. Den Totengräbern dauerte das alles viel zu lange. Sie sagten, sie hätten jetzt Feierabend, und fingen an, Erde auf den Sarg zu schaufeln, während die steif gefrorenen Leute noch immer Schlange standen. Michel Würthle hat den Totengräbern dann Geld in die Hand gedrückt. Sonst wäre es zur Prügelei gekommen. Martin hätte seine Freude an der Beerdigung gehabt.

Nach Kippenbergers frühem Tod begannen die große Beweihräucherung und der Weltruhm. Ein Selbstbildnis wurde 2014 bei Christie’s in New York für 13,6 Millionen Euro versteigert.

Es tut der Kunst nicht gut, dass der Geldmarkt und der Kunstmarkt Zwillinge geworden sind, die man nicht mehr unterscheiden kann. Früher hat Martin oft sein Essen mit Bildern bezahlt.

Kaum etwas fürchtet die Kunstwelt mehr als Künstlerwitwen. Entscheiden Sie, was mit Kippenbergers Arbeiten geschieht?

Nein. Ich will keine Witwe sein und Nachlassverwalterin auch nicht. Um Martins Werk kümmert sich meine Freundin Gisela Capitain. Sie hat viele Jahre eng mit ihm zusammengearbeitet und macht das sehr klug und moralisch integer. Ich habe meinen eigenen Beruf.

Haben Kocherscheidt und Kippenberger Sie für andere Männer verdorben, oder haben Sie seither wieder mit einem Mann zusammengelebt?

Ich habe zweimal in meinem Leben nach ein paar Sekunden gewusst: Das ist der Mann, mit dem du dein Leben teilen willst. Ein drittes Mal ist mir das nicht passiert. Ich habe nicht den Entschluss gefasst, keine Verbindung mehr einzugehen, aber ich finde einfach niemanden, mit dem ich so gern zusammenleben würde wie mit dem Martin oder mit dem Kurt. Finden Sie jedes Jahr eine Frau, mit der Sie zusammenleben möchten?

Kippenberger ist seit 19 Jahren tot.

Das ist eine wahnsinnig lange Zeit, aber mit welcher Verbindung, die man kennt, möchte man denn schon tauschen? Ich kenne Paare, die schwimmen sogar nebeneinander im Schwimmbad. Vielleicht ist das ganz schön. Vielleicht ist es aber auch mörderisch langweilig und destruktiv, und man hasst den anderen, weil er Neues verhindert.

Sie fotografieren in jüngster Zeit oft Stillleben und Landschaften. Sind Sie nach fast fünfzig Jahren als Berufsfotografin menschenmüde geworden?

Nein. Es liegt eine große Freiheit darin, Dinge zu tun, die niemand von einem erwartet. Bei einem Stillleben redet mir keiner rein. Es geht ausschließlich darum, wie ich sehe und was ich zu sehen wichtig finde. Bei einem Werbefoto muss ich Vorgaben erfüllen. Das kann so weit gehen, dass ich das Gefühl habe, mit der linken Hand malen zu müssen.

Sie haben viele amerikanische Filmstars fotografiert. Mögen Sie Hollywood?

Wenn ich einen Menschen fotografiere, will ich ihn nach meinen Überlegungen und in meinem Sinn abbilden. In Hollywood gelten Fotos aber in erster Linie als Marketingwerkzeug. Manager und Agenten legen das Image eines Stars fest und verlangen vom Fotografen, dass er dieses Image so gefällig wie möglich bebildert. Das macht die Arbeit oft wenig ergiebig, aber Gott sei Dank gibt es Ausnahmen wie Benicio Del Toro. Er kam ohne Begleitung ins Studio, ließ sich stundenlang fotografieren und hatte null Ehrgeiz, fotogen auszusehen. Dass er auf Posen verzichtete, ließ seine unverschämte Männlichkeit und Körperlichkeit noch stärker hervortreten. Er strahlte das Selbstbewusstsein aus, dass letztlich ganz andere Dinge zählen als Schönheit.

Ihr erster Erfolg als Werbefotografin war Ende der Siebzigerjahre eine Kampagne für die Wäschefirma Palmers, die halbnackte Frauen zeigte mit dem Slogan »Trau dich doch«. Feministinnen rückten mit Farbkübeln aus, um die Plakate zu übermalen. Was denken Sie heute beim Betrachten dieser Fotos?

Ich höre immer, dass wir in der sexuell freiesten Gesellschaft leben, die es je gab. Aber wenn ich mich umschaue, haben die Menschen eher wenig Sex. Heute lässt man sich lieber anschauen, als Sex zu haben. Ich glaube, dass sich die Darstellung von Sex in der Werbung grundlegend ändern wird. Viele Immigranten, die jetzt zu uns kommen, haben bei diesem Thema ein völlig anderes Empfinden als wir. Das wird die Werber zu einer neuen Ästhetik zwingen.

Sie werden im Juli 75. Sind Sie gern alt?

Heute hört man mir zu, wenn ich etwas zu sagen habe. Früher hat man mir zugehört, weil man mich gern angeschaut hat. Auf der Straße werde ich nur noch bemerkt, wenn mich jemand kennt. Als älterer Mensch muss man es sich erkämpfen, gesehen zu werden. Wer das nicht tut, wird unsichtbar. Das ist keine Klage, nur eine Feststellung.

Elfie Semotans Autobiografie »Eine andere Art von Schönheit« erscheint am 14. März im Brandstätter Verlag.

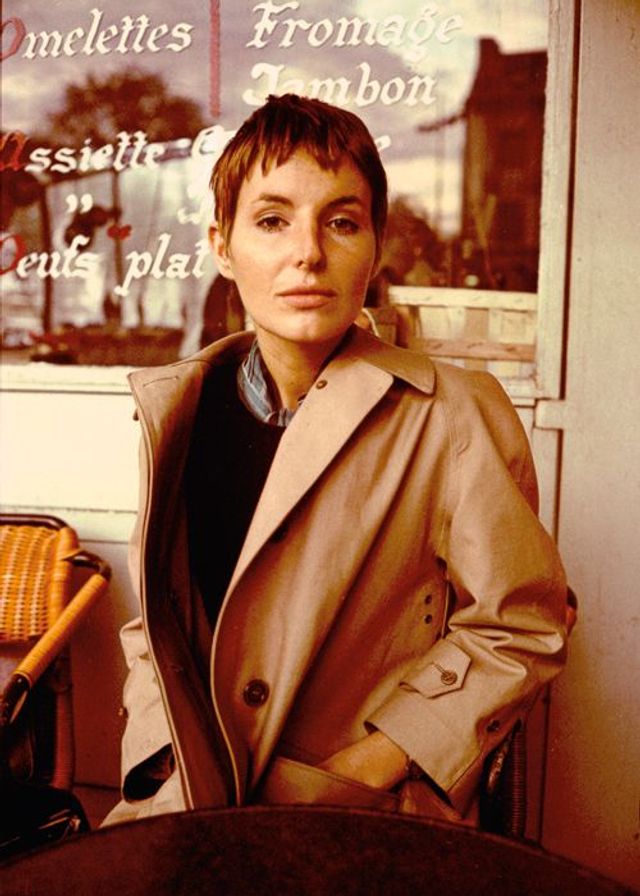

Fotos: Elfie Semotan, John Cook