Der tote Winkel der Statistik: In der Anonymität der Großstädte dieser Erde arbeitet eine riesige Industrie, über die wir nicht viel mehr wissen, als dass sie unaufhörlich weiterwächst und in vielen Ländern längst unentbehrlich ist, systemrelevant, wie es in der Bankenbranche heißt – die Nanny-Industrie, das Geschäft mit den neuen Dienstmädchen. Der Markt funktioniert simpel: Frauen aus armen Ländern betreuen in reichen Ländern Kinder und Alte, verdienen so mehr Geld, als es zu Hause je möglich wäre, schicken große Teile ihres Lohns in die Heimat und sind daher in beiden Ländern zu einem wichtigen volkswirtschaftlichen Faktor geworden.

Bis vor einigen Jahren verließen fast nur Männer Heimat und Familie, um im Ausland Geld zu verdienen, im Straßenbau oder auf dem Feld. Nun aber machen sich Frauen auf den Weg um die halbe Welt, um in der Betreuungsindustrie zu arbeiten; Fürsorge und Liebe gelten als weibliche Domäne, und dafür bezahlen die Menschen in den Industriestaaten: weil die Betreuung von Kindern und Alten oft nicht mehr anders zu organisieren ist; weil Väter sich noch immer zu wenig um Kinder und Haushalt kümmern, weil moderne Arbeitszeiten sich immer weniger mit städtischen Krippenöffnungszeiten decken. Und weil Betreuung durch Einheimische zu teuer ist, besonders bei der Pflege.

Kristina, 26, aus Moldawien arbeitet in Frankreich

»Ich bin in einer moldawischen Kleinstadt geboren, meine beiden Eltern sind Bauarbeiter. Nach dem Studium habe ich an der Universität Englisch unterrichtet, für knapp 20 Euro im Monat. Vor zwei Jahren fuhr ich mit einem Freund nach Paris. Als mein zehntägiges Schengen-Visum ablief, bin ich einfach dort geblieben. Ich habe schnell Arbeit als Putzfrau und Babysitterin gefunden. Vielen Familien sind Schwarzarbeiter, wie ich, lieber, weil sie billiger sind. Fürs Putzen bekam ich anfangs acht Euro pro Stunde, fürs Babysitten 500 Euro im Monat. Das Schwierigste war, meinen Stolz zu über-winden: Ich wollte eigentlich promovieren und Bücher schreiben. Stattdessen koche ich Brei für fremde Kinder. Aber ich habe meine Wahl selbst getroffen. Manchmal habe ich trotzdem das Gefühl, dass ich mich verloren habe. Ich habe Angst. Aber ich will nicht zurück nach Moldawien. Ich werde Geld nach Hause schicken, sobald ich genug verdiene. Irgendwann.«

In Osteuropa gibt es längst ganze Dörfer ohne Mütter und einen stehenden Begriff für die zurückgelassenen Kinder: EU-Waisen. Allein in Rumänien haben laut UNICEF rund 350 000 Kinder einen im Ausland arbeitenden Elternteil, und 126 000 Kinder vermissen sogar beide. Dort häufen sich Selbstmorde von Kindern, die in ihren Abschiedsbriefen schreiben, wie sehr ihnen die Mutter fehlt, allein für die Jahre 2006 und 2007 sind 19 solcher Fälle dokumentiert. Die Väter füllen selten die Lücken, die ihre Frauen hinterlassen, eher suchen sie – meistens arbeitslos und ihrer Rolle als Ernährer beraubt – Trost im Alkohol. Im besten Fall ist dann eine Großmutter da, im schlimmsten Fall: niemand. Oft ist die einzige jüngere Frau im Dorf, die geblieben ist, die Lehrerin.

Swetlana, 27, aus der Ukraine, arbeitet in Polen

»Manchmal denke ich, die Putzfrauen, die ich im Schwarzarbeiterbus von Lemberg nach Warschau treffe, haben es besser als ich: Die wohnen in Polen zwar zu sechst oder acht in einem Zimmer, aber wenn sie von der Arbeit zurückkommen, ist Schluss. Und sie können alle drei Monate nach Hause fahren. Ich aber habe nie Feierabend, nie Zeit, um Freunde in Polen kennenzulernen, weil ich meiner Arbeitgeberin 24 Stunden am Tag zur Verfügung stehe. Sie sitzt im Rollstuhl, und ich führe den Haushalt, helfe ihr ins Bad und ins Bett. Wenn sie nachts um drei läutet, muss ich sofort springen. Nach Hause zu meiner Mutter fahre ich nur einmal im Jahr, an Weihnachten. Ich habe Musik studiert und danach als Klavierlehrerin gearbeitet, aber davon kann man in der Ukraine nicht leben. Meine Arbeitgeberin sitzt fast den ganzen Tag vor dem Fernseher und will mit mir über die Fernsehserien reden. Ich will noch ein Jahr in Warschau aushalten. Ich brauche das Geld, das ich verdiene, ich spare, ich will einmal eine Familie haben.«

Auf den Philippinen hat inzwischen jedes dritte Kind eine »Cell-Phone-Mum«, eine »Handy-Mutter«. Dort gelten die nach Hause telefonierenden Dienstmädchen längst als »nationale Heldinnen«, die der Staat feiert und fördert. Ebenso in Sri Lanka, wo es staatliche Kurse gibt mit Titeln wie »Von Sri Lanka in die Toskana«: Dabei erhalten die Frauen einen Italienischkurs sowie eine Ausbildung zur »persönlichen Pflegeassistentin« und werden nach ihrer Ankunft in Italien weiterhin von staatlichen Organisationen betreut. Die Folge: Noch 1986 gingen in Sri Lanka gerade mal 5000 Frauen zum Arbeiten ins Ausland, heute sind es mehr als hunderttausend, die sich jedes Jahr dem Zug der Nannys anschließen. Die Internationale Arbeitsorganisation glaubt, dass inzwischen weltweit »mehrere zehn Millionen« Frauen in Privathaushalten arbeiten, allein in Deutschland sollen es um die vier Millionen sein. Andere Statistiken sprechen von 1,5 Millionen in Saudi-Arabien, 660 000 in Kuwait und 200 000 im Libanon – aber diese Zahlen sind so grau wie der Schatten der Illegalität, in dem viele dieser Frauen arbeiten.

Priya Sharma, 29, aus Nepal, arbeitet in Israel

»Seit mein Vater nicht mehr bei uns lebt, bin ich das Familienoberhaupt und muss meine Mutter und vier jüngere Geschwister versorgen. Deswegen bin ich vor viereinhalb Jahren nach Israel gegangen. Ich habe 6000 Dollar an eine Agentur bezahlen müssen für das Visum und ein Flugticket, das Geld habe ich mir bei der Bank geliehen. Als wir ankamen, hat mich die Agentur mit zwölf anderen Nepalesen für zwei Wochen in einem einzigen Zimmer eingesperrt. Erst als ich mit der Polizei gedroht habe, haben sie mich rausgelassen und mir einen Job gegeben: Ich musste eine alte Frau pflegen, sie war 97. Nach einem Jahr ist sie gestorben, und ich musste so schnell wie möglich eine neue Arbeit suchen, weil mein Visum ungültig wird, sobald ich keine Arbeit habe – und dann bin ich illegal. Im Augenblick pflege ich eine 87 Jahre alte Frau mit Hautkrebs. Ich bin glücklich dort, ich bekomme den Mindestlohn gezahlt, 500 Euro. Fast alles schicke ich nach Hause. Heimweh habe ich jetzt nicht mehr. Nächstes Jahr möchte ich zurück nach Nepal und Schauspielunterricht nehmen. Mein Traum ist Bollywood.«

Wir brauchen sie

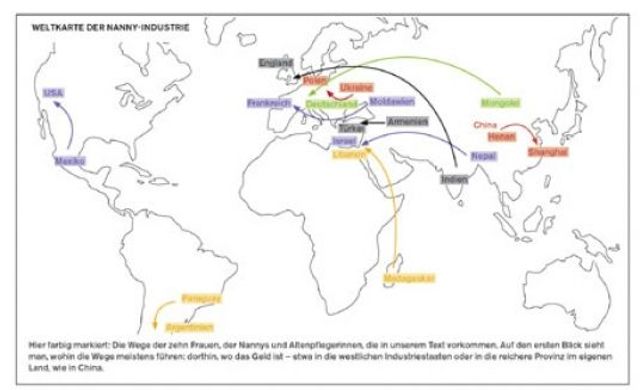

Grob betrachtet, verläuft die neue Völkerwanderung in fünf großen Strömen um den Globus: von Ost- nach Westeuropa, von Süd- nach Nordamerika, von Nordafrika nach Südeuropa, von Südasien in die Golfstaaten und von den Philippinen in die ganze Welt. Und immer dorthin, wo das Geld ist. Manchmal verlaufen die großen Gräben zwischen Armut und Reichtum aber auch innerhalb eines Landes, wie in China.

Li, 46, aus Henan, arbeitet in Shanghai

»Ich bin eine von Hunderttausenden von Kindermädchen in Shanghai, fast jeder Chinese, der es zu etwas gebracht hat, beschäftigt jemanden wie mich. Die Leute dort arbeiten einfach zu viel, um sich auch noch um ihre Kinder zu kümmern. Ich bin sechs Tage die Woche von mittags bis abends bei meiner Familie, kümmere mich um den Kleinen, koche, putze und kaufe ein. Das Kind ist 19 Monate alt und besucht schon eine französische Krabbelgruppe. Mein Mann und ich leben seit sechs Jahren hier, er war Schweinezüchter, doch dann wurde das Futter so teuer, dass wir den Hof aufgeben mussten. Jetzt putzt er in einem Restaurant. Wir sparen jeden Monat zwischen 350 und 470 Euro für unsere Rente – und für unseren Sohn, wir wollen ihm später ein Studium ermöglichen. Er lebt zurzeit in Südchina und baut in einer Fabrik Handys zusammen. Ich habe ihn seit zwei Jahren nicht gesehen.«

Eine Folge dieser Massenwanderungen nennen Fachleute »Care Chain«, Betreuungskette: Deutsche Familien holen sich billige polnische Nannys, polnische Familien greifen zu noch billigeren ukrainischen Nannys, und am Ende der Kette steht fast immer eine Familie, die das Fehlen der Mutter eben nicht mehr kompensieren kann. Eine andere Folge ist der »Care Drain«, die Abwanderung ausgebildeter Pflegekräfte aus ärmeren Staaten, analog zum »Brain Drain«, der Abwanderung der klügsten Köpfe. Auf den Philippinen finden Krankenhäuser seit Jahren kaum mehr qualifiziertes Personal, während mehr als 150 000 philippinische Krankenschwestern in der ganzen Welt arbeiten. Ähnliche Schwierigkeiten haben viele Länder, südlich der Sahara ziehen jedes Jahr 20 000 medizinische Fachkräfte weg; dort gibt es kaum mehr medizinisches Personal. Und dabei arbeiten sehr viele abgewanderte Ärzte und Krankenschwestern im Ausland nicht einmal in ihren eigentlichen Berufen, sondern ganz banal und dennoch besser bezahlt – im Haushalt.

Ani, 24, aus Armenien, arbeitet in der Türkei

»Ich bin seit dreieinhalb Jahren illegal hier in Istanbul und arbeite bei einer türkischen Familie, ich kümmere mich um den kleinen Jungen. Die Familie ist sehr gut zu mir: 300 Euro verdiene ich im Monat, ein Vielfaches von meinem alten Lohn als Krankenschwester. In Armenien ging es uns schlecht – eigentlich geht es dort allen schlecht. Die Türkei kannte ich aus dem Fernsehen, wir haben immer türkische Sender geschaut, kennen alle türkischen Popstars, singen ihre Lieder. Meine Freunde wollen alle raus aus Armenien. Nach Europa oder in die Türkei, Hauptsache weg. Das Ausland ist unsere Rettung, leider. Viele meiner Freundinnen haben ihr Kind schweren Herzens zu Hause gelassen und schicken jeden Monat ihr Geld nach Armenien. Manche haben auch ihr Kind hier in Istanbul dabei, aber wir sind alle illegal, und Kinder von Illegalen dürfen hier nicht zur Schule gehen. Die Regierung duldet uns zwar, aber wir müssen immer auf der Hut sein. Besser nicht auffallen!«

Das Geschäft mit den Illegalen am Beispiel Deutschland: Hier bekommt eine Kinderfrau, die schwarzarbeitet, etwa 500 Euro im Monat. Ihre Arbeitgeber sparen sich also alle Kosten für Kranken-, Renten- und Arbeitslosenversicherung und den Urlaub – sonst wäre sie für die meisten Familien unbezahlbar. Der Markt funktioniert, weil in vielen Ländern Europas 500 Euro im Monat oder drei Euro pro Stunde als gutes Durchschnittseinkommen gelten, in Serbien, Bosnien, Montenegro oder dem Kosovo etwa sind die Löhne in vielen Ausbildungsberufen weit niedriger. Noch billiger – und legal – ist nur ein Au-pair-Mädchen, das kostet 2,16 Euro die Stunde, gleichzeitig ist das durchschnittliche Monatseinkommen in 98 Ländern der Welt geringer als das eines Au-pairs in Deutschland.

Ariunzaya, 20, aus der Mongolei, arbeitet bei Augsburg

»Seit ich als Kind die Sissi-Filme gesehen habe, wollte ich unbedingt nach Deutschland, und ich würde gern hierbleiben und in Berlin studieren. Ich liebe Deutsch-land, hier ist alles so, wie ich es mir vorgestellt habe, so groß und so schön. Die Leute sind nett, sie haben Obstbäume und lassen ihr Gepäck im Zug allein stehen, und nichts passiert. Ich mag meine deutsche Gastfamilie und die beiden Kinder, auf die ich aufpasse. Erst hatte ich Angst, dass die Au-pair-Agentur vielleicht in Menschenhandel verwickelt sein könnte, aber alles hat geklappt: Ich verdiene 260 Euro im Monat, und meine Gastfamilie bezahlt meinen Deutschkurs. Nur mongolische Musik kann ich nicht hören, sonst bekomme ich Heimweh nach meiner Mutter.«

Wir brauchen sie

Die Volkswirtschaften vieler Länder sind darauf angewiesen, dass die neuen Dienstmädchen ihr Geld nach Hause schicken: Man schätzt, dass es 214 Millionen Migranten weltweit gibt, mehr als die Hälfte davon sind inzwischen Frauen. Alle 214 Millionen Migranten zusammen haben im vergangenen Jahr etwa 316 Milliarden Euro in ihre Heimat überwiesen, dreimal so viel, wie weltweit insgesamt für Entwicklungshilfe ausgegeben wird. Und laut UNO überweisen Frauen weit mehr Geld in ihre Heimat als Männer, wohl vor allem, weil sie nicht in Alkohol oder Bordellbesuche investieren. Wie wichtig diese Frauen also für ihre Heimatländer sind, wird aus folgenden Zahlen deutlich: Die Überweisungen aus dem Ausland bringen Marokko und der Dominikanischen Republik mehr Geld als der Tourismus, Sri Lanka mehr als der gesamte Tee-Export und Mexiko fast so viel wie sein Öl; noch drastischer ist es auf den Philippinen, wo die Überweisungen rund zehn Prozent des Bruttosozialprodukts ausmachen, etwa 30 Milliarden Dollar – und Frauen stellen fast 70 Prozent der »OFWs«, der »Overseas Filipino Workers«.

Felicitas, 53, aus Mexiko, arbeitet in den USA

»Seit mir letzte Woche mein Auto geklaut wurde, muss ich wieder um vier Uhr morgens aus dem Haus, damit ich mit dem Bus rechtzeitig um sieben bei meiner Arbeitsstelle bin. Ich wohne im kalifornischen Inland und arbeite in Malibu in einer 15-Millionen- Dollar-Villa am Meer. Dort muss ich staubsaugen, wischen, die Betten machen, den Pudel Rambo zweimal Gassi führen, das Auto waschen und dann da sein, wenn die beiden fünfjährigen Zwillinge Lea und Sydney am frühen Nachmittag aus dem Kindergarten kommen. Die Hausherrin arbeitet tagsüber in ihrer eigenen Produktionsfirma, der Hausherr ist Immobilieninvestor und meist auf Reisen: Häuser kaufen. Alles muss tipptopp sein. Ich habe es gut, und das will ich nicht aufs Spiel setzen. Immerhin bekomme ich zwölf Dollar pro Stunde, üblich sind zehn Dollar, und die Illegalen geben sich mit viel weniger zufrieden.

Ich war früher auch illegal, ich kam vor fast 20 Jahren über die Grenze, zweimal. Beim ersten Mal wurde ich erwischt und wieder abgeschoben. Ein paar Monate später kroch ich mit meinem Sohn und meiner Tochter durch einen Abflusstunnel nach Kalifornien. Gültige Papiere habe ich inzwischen, über Umwege. Und ich bin froh, hier zu sein, in Mexiko gibt es zu viel Gewalt und zu wenig Arbeit. Meine Arbeit in der Villa in Malibu ist beendet, wenn die Hausherrin mir die Zwillinge abnimmt. Wenn ich Glück habe, ist das vor 17 Uhr, dann kann ich um 20 Uhr zu Hause sein, und meine Enkel Angel, 7, und Ari, 8, sind nicht so lang allein.«

Alejandra, 40, aus Paraguay, arbeitet in Argentinien

»Ich arbeite seit mehr als 20 Jahren in Buenos Aires, auch meine beiden Kinder leben hier und mein Bruder mit seinen zwölf Kindern. Wir sind alle wegen des Geldes gekommen. Wie viele Paraguayer und Bolivianer wohnen wir in Nueva Esperanza, einem Armenviertel weit vor der Stadt. Jeden Tag außer sonntags fahre ich mit dem Bus drei Stunden nach Recoleta, in einen der besten Stadtteile, wo ich arbeite. Ich breche um sechs Uhr morgens auf und komme gegen 21 Uhr zurück. Bei meinen Arbeitgebern, einem jungen Ehepaar, putze ich, helfe beim Kochen und kümmere mich um die zwei kleinen Kinder. Einen Teil meines Verdienstes schicke ich zu meiner Mutter nach Paraguay. Nach Hause fahre ich nur einmal im Jahr. Ich bekomme 360 Euro im Monat, aber zu Hause würde ich nur 60 Euro verdienen.«

Weltweit fühlen sich Tausende von Agenturen zuständig, Nannys, Dienstmädchen, Au-pairs und Altenpflegerinnen zu vermitteln. Allein auf den Philippinen gibt es derzeit 3326 dieser Agenturen, »Golden Future« heißen sie, »Dreamworks« oder »Luckyways«, sie kassieren horrende Vermittlungsgebühren. Meist dauert es Jahre, bis eine Nanny dieses Geld zurückzahlen kann. Amnesty International und Human Rights Watch stellen fest, dass die meisten der Frauen – erst recht wenn sie illegal sind – nicht zur Polizei gehen, wenn ihnen Unrecht geschieht. Weil sie befürchten, dass auf ihre Anzeige die Ausweisung folgt. Dann sehen sie die Chance ihres Lebens vertan, die Schulden bei Schleusern oder Agenturen aber bleiben. Dazu kommt, dass die Täter, sofern sie überhaupt angezeigt werden, in vielen Ländern kaum Strafen befürchten müssen: In den 114 Missbrauchsfällen, die Human Rights Watch für die Jahre 2007 und 2008 im Libanon dokumentierte, kam es in keinem einzigen Fall zu einer Verurteilung. Eine der Folgen dieser nahezu absoluten Machtlosigkeit ist die wachsende Anzahl von Selbstmorden unter illegalen Kindermädchen und Pflegerinnen, ein Problem, das noch verschärft wird durch die soziale Isolierung der Frauen. In Osteuropa läuft das Betreuungsgeschäft häufig über Schleuser, die in Moldawien, der Ukraine oder in Rumänien gezielt Frauen ansprechen. Schätzungen zufolge verdienen Schleuser jedes Jahr 3,5 Milliarden Dollar mit illegalen Einwanderern.

Izaivola, 29, aus Madagaskar, arbeitet im Libanon

»Als ich den Vertrag mit der Agentur unterschrieb, war ich überzeugt, das Richtige für Cynthia zu tun. Ich musste meinem kleinen Mädchen doch eine Zukunft bieten, warme Mahlzeiten, Schulgeld. Von den 60 Dollar, die ich als Kellnerin verdiente, hätte ich das nie bezahlen können, und auf ihren Vater können wir nicht zählen. Vor einem Jahr ließ ich mein neunjähriges Mädchen weinend bei meiner Mutter zurück. Eine Freundin hatte mir von der Agentur erzählt, die junge Frauen als Kindermädchen für Familien im Libanon anheuert: 160 Dollar im Monat, Wohnen und Essen inklusive, für mindestens drei Jahre. Vom Libanon wusste ich nur, dass es dort lange Krieg gegeben hat und dass er weit weg war, sehr weit weg. Und jetzt sitze ich in Beirut fest. Vor einigen Wochen hatte meine Tochter einen schlimmen Verkehrsunfall, vielleicht muss ein Teil ihres Beins amputiert werden. »Mama, komm zurück«, flehte sie mich am Telefon an. Ich wäre sofort ins nächste Flugzeug gestiegen, aber wie – ohne Geld, ohne Pass? Meine Madame hatte meinen Pass, und sie weigerte sich, mich gehen zu lassen, es sei denn, ich würde ihr das Geld für mein Ticket nach Beirut und die Gebühren für die Agentur zurückzahlen. 2800 Dollar!

Also lief ich davon. Aber ich kannte niemanden in Beirut, ich durfte das Haus der Madame ja nie ohne sie verlassen! Zum Glück gibt es ein kirchliches Netzwerk, das Frauen wie mir hilft, sonst würde ich jetzt auf der Straße leben. Der Agentur wäre es am liebsten, die Madame würde mich bei der Polizei anzeigen. Dann käme ich erst einmal ins Gefängnis, und die Familie müsste irgendwann meinen Rückflug zahlen. Für die Agentur sind wir nur drei Monate, nämlich bis zum Ablauf der Umtauschfrist, interessant. Doch bislang hat meine Madame die Behörden nicht alarmiert. Ich glaube, sie ist ein guter Mensch. Ich verstehe ja, dass sie das Geld zurückhaben will, das sie in mich investiert hat. Aber ich habe kein Geld. Ich habe nur eine Tochter, und die braucht mich jetzt.«

Eine aktuelle Untersuchung der Hilfsorganisation Kalayaan in England zeigt die alltäglichen Arbeitsbedingungen ausländischer Arbeiterinnen in privaten Haushalten: Zwei von drei Frauen durften nicht allein vor die Tür, mehr als der Hälfte wurde der Pass entzogen, ebenso viele wurden psychisch missbraucht, bekamen keinerlei Freizeit und mussten immer auf Abruf zur Verfügung stehen. Jede siebte wurde geschlagen, fast jede zweite musste mehr als 16 Stunden am Tag arbeiten, und fünf Prozent der Frauen wurden sexuell missbraucht.

Reena, 43, aus Indien, arbeitet in England

»In einer indischen Zeitung las ich eine Annonce von einer sehr berühmten englischen Schauspielerin aus London, die eine Nanny für ihren kleinen Sohn suchte, Bezahlung: 250 Pfund pro Woche. Als ich in England ankam, war plötzlich alles ganz anders: Die Schauspielerin brachte mich nicht nach London, sondern auf einen Bauernhof auf dem Land. Dort musste ich mich nicht nur um ihren Sohn kümmern, sondern auch putzen, waschen und kochen, ich hatte keine freien Tage, und von dem Geld, das sie mir versprochen hatte, sah ich keinen einzigen Penny. Wenn ich mich beschwerte, beleidigte sie mich, schrie mich an und drohte mir, dass ich ausgewiesen werde, wenn ich kündige. ›Das ist mein Land‹, brüllte sie, ›und du machst das, was wir dir sagen. Wir haben das Geld. Wir haben die Macht.‹ Dann nahm sie mir den Pass weg.

Jeden Tag habe ich geweint. Als ich ein paar Wochen später im nächsten Dorf einkaufen sollte, bin ich nach London geflohen. Dort bekam ich Arbeit bei einem Edelsteinhändler, wieder als Kindermädchen. Tatsächlich wurde ich seine Haushälterin und Köchin. Irgendwann kam er nachts auch in mein Zimmer, das ich nicht abschließen konnte. Immer wieder kam er, ich lag ständig wach vor Angst, bis ich mir angewöhnte, in einer Kirche zu schlafen, und als mein Visum verlängert wurde, zog ich ganz aus. Er hat mich nie bezahlt. Inzwischen geht es mir besser, ich arbeite für verschiedene Familien, verdiene noch immer zu wenig, 400 Pfund pro Monat, aber ich bin zufrieden, weil ich wie ein Mensch behandelt werde.«

Fotos: Adelaide Di Nunzio/TCS, AFP/ Getty