Vier Männer klettern aus dem Lieferwagen in der Züricher Stockerstraße. Es ist Viertel nach acht. An diesem Montagmorgen, dem 20. Februar 2012, müssen sie die Möbel und ein paar Sachen der alten Frau holen. Das Schwierigste ist vorbei, denkt Hatip Abduli, 31, Mazedonier, der in Deutschland aufgewachsen ist und für den Besitzer der Liegenschaft als Allrounder arbeitet, das ist die letzte Aktion in einer mühsamen Angelegenheit. Er klingelt im dritten Stock, niemand antwortet. Er wartet, klingelt wieder - nichts. Die schläft noch, sagt Abduli zu den anderen, trinken wir einen Kaffee.

Merkwürdig ist es schon. In der Woche davor stand die alte Frau immer bereit, wenn er kam, um beim Packen zu helfen. »Beim Sortieren ihrer Sachen war sie traurig und auch sehr trotzig«, erzählt Hatip Abduli später. Er ist drei- oder viermal bei ihr gewesen, in dieser Sechszimmerwohnung an der Stockerstraße 62, eigentlich eine Geschäftsadresse, vor Kurzem noch das weltweite Zentrum, wenn es um den Handel mit antiken Geigen ging, Stradivari, Guarneri del Gesù, Guadagnini, und er hat ihr gesagt: Frau Mohos, Sie dürfen nur das Nötigste mitnehmen. Hatip Abduli hatte gelbe Post-it-Zettel an die Dinge geklebt, die sie behalten darf, zwei Schränke samt Inhalt, mehr passt nicht in die Einzimmerwohnung, in die sie einziehen wird. Heli Mohos setzte sich in ihren weißen Sessel. Sie sagte: Wie habe ich mal gelebt, und jetzt kommt es so. Die Tränen rollten über ihre knochigen Wangen.

Um neun klingeln die Männer wieder. Nichts. Abduli wählt Helis Telefonnummer. Er hört das Handy in der Wohnung fiepen. Einer der Männer sagt: Sie könnte tot sein. Jetzt hat Abduli auf einmal ein schlechtes Gefühl, er ruft die Polizei an. Der Polizist sagt, man müsse die Krankenhäuser durchchecken, sie sollten warten. Kurz vor zehn steht dann ein Streifenwagen vor dem Haus, Frau Mohos liege nicht im Spital. Also geht Hatip Abduli rauf mit seinen Männern und den Polizisten, bricht die Wohnungstür auf, geht nach links, direkt in die Küche. Heli Mohos sitzt am Boden, angelehnt an den Küchenschrank, blaue Bluse, dunkle Hose, sie ist ganz gelb im Gesicht, am Boden das Schwarz von getrocknetem Blut, Abduli geht zurück in den Gang und sagt zum Polizisten: »Hier ist sie.« Heliodora Mohos-Kokail, 83 Jahre alt, hat sich zwanzig Stunden zuvor, am Sonntagmittag, in den Geschäftsräumen der Geigenbau Machold GmbH, wo sie auch wohnte, mit einem stumpfen Brotmesser, Sägezahnschliff, Länge dreißig Zentimeter, die Pulsadern aufgeschnitten.

Inhaber der Geigenbau Machold GmbH war Dietmar Machold - und zu einem ganz kleinen Anteil auch sie, Heli Mohos. Er war ihr Chef, hatte ein Imperium mit Niederlassungen auf der ganzen Welt; Zürich, New York, Wien, Bremen, Chicago. Alles glänzte und strahlte, jede Tür ging ihm auf, Dietmar Machold war einer der renommiertesten Geigenhändler der Welt. Heute sitzt er in Wien im Gefängnis und schreibt: »Was geschehen ist, tut mir sehr weh. Heli war jahrzehntelang Teil meines täglichen Lebens - manchmal fast wie eine Mutter. Ein für mich wichtiger Mensch ist nicht mehr.«

Es war ein kalter, ungemütlicher Tag, als Dietmar Machold ein Jahr vor Helis Tod in Zermatt verhaftet wurde. Beamte der Kantonspolizei Wallis fuhren am 16. März 2011 zum Haus seiner Verwandten östlich des Dorfkerns. Machold zu finden war nicht schwer, seit Tagen schon wurde sein Mobiltelefon überwacht. Machold liest den Haftbefehl, in dem von Veruntreuung, Betrug und Geldwäscherei die Rede ist, und lässt sich abführen. Dietmar Machold, der bekannte Stradivari-Händler, Dozent am Mozarteum in Salzburg, ein Mann der Künste und Maßanzüge, wird ins Untersuchungsgefängnis des Iles nach Sitten gebracht, in einen Betonblock, stumpf und grau, umgeben von einer hohen Mauer. Hier verbringt er die nächsten Monate, bis er dann im November 2011 an Österreich ausgeliefert wird.

Mit den Witwen hatte es begonnen. Witwen haben Dietmar Machold erst auf die Idee gebracht. Eine Frau kam mit der Geige ihres verstorbenen Ehemannes ins Geschäft, sie fragte, ob man die verkaufen könne. Machold merkt, sie weiß nichts vom Wert der Geige. Er verkauft sie für 150 000 Mark. Das Geld behält er, der Witwe gibt er eine wertlose Geige zurück. Es funktioniert. Er macht es wieder. Es geht mühelos. Auf zwei korrekte Deals kommt ein Betrug. So habe alles angefangen, erzählte Machold später einem Freund, einem amerikanischen Multimillionär in Zürich, mit dem auch Heli Mohos befreundet war.

Machold hat schnell begriffen: Niemand weiß, was eine Stradivari wert ist. Und niemand weiß, ob eine Stradivari wirklich eine Stradivari ist. Fast niemand. Und es ist sehr leicht, eine Stradivari - jede hat mehrere Namen - als eine andere Stradivari zu verkaufen. Man braucht nur die Namen zu tauschen. Bei der Sparkasse Bremen hat Dietmar Machold einmal für einen Sechs-Millionen-Euro-Kredit zwei Geigen als Sicherheit hinterlegt, die er als Stradivaris im Wert von 5,2 Millionen Euro ausgab. Als sein Imperium zusammenkrachte, entdeckten die Banker, dass die Geigen, die in ihren Safes lagen, 4000 Euro wert waren. Also fast nichts.

Manchmal war es auch ein bisschen komplizierter. Ein Mann aus Pismo Beach, Kalifornien, hatte für 1,4 Millionen Dollar eine Geige gekauft. Eine Woche später verkaufte er sie an die Sony Corporation, die sie einem Nachwuchsgeiger zur Verfügung stellen wollte. Preis: 3,3 Millionen Dollar. Machold hatte den Deal eingefädelt. Er war es, der den Preis festsetzte. Die Mutter des jungen Geigers hatte den Leuten von Sony gesagt, der Sohn wolle genau diese eine Geige, sie sei das perfekte Instrument mit dem perfekten Ton. Für diese Aussage hatte Machold die Mutter geschmiert, er hatte ihr »einen hohen sechsstelligen Betrag« bezahlt. Das erzählt ein Zeuge, der dabei war. Der Zeuge sagt: »Ich schwöre, so war es. So lief es immer.«

Die Nachricht von Macholds Verhaftung in Zermatt verbreitet sich schnell. Die Welt der edlen Geigen ist klein. Würde man mit einer Kamera festhalten, was Dutzende von Menschen rund um den Globus tun, als sie davon erfahren, würde man der Geigerin Alexandra Soumm dabei zusehen, wie sie ihren Geigenkoffer aufklappt, wie sie ihre Stradivari, die sie von Machold erworben hat, aus einem Seidentuch wickelt und hofft, die möge echt sein. Man würde nervösen Bankern der Österreichischen Nationalbank, denen Machold drei Dutzend angebliche Topgeigen anvertraute, dabei zuhören, wie sie mit ihren Anwälten telefonieren. Man wäre in privaten Salons wohlhabender Sammler in Amsterdam, Paris oder New York und würde sehen, wie sie Detektive beauftragen, ihre Geigen zu suchen, die angeblich in Macholds Tresor lagern. Schließlich säße man in den Büroschluchten bei Interpol, auch beim FBI, wo Beamte vor Bildschirmen sitzen und sich etwas hilflos durch Bilder alter italienischer Geigen klicken. Und was tut Heli Mohos, die alte Frau in der Stockerstraße? Sie hat die Adresse eines Anwalts, den fragt sie: Was soll ich tun? Der Anwalt antwortet: Machold können Sie vergessen.

»Wir waren im Rausch, hinterfragt haben wir das nie.«

Am hintersten Ende des Friedhofs Annabichl in Klagenfurt befindet sich ihr Grab, Feld 25, Nische 91: Heliodora Mohos geb. Kokail, 9.10.1928 - 19.2.2012. Bei der Urnenbeisetzung sind nur drei Menschen anwesend: ihre Cousine Linda Sadila, deren Sohn Alexander, ein Vetter - die einzigen Verwandten. »Es war ihr Wunsch, hier in Klagenfurt die letzte Ruhe zu finden. Hier liegt schon meine Mutter. Da werde auch ich liegen«, sagt Linda Sadila ein halbes Jahr nach Helis Tod.

Linda Sadila sitzt unruhig auf ihrem Stuhl, »Ristorante Michelangelo«, am Rand des Friedhofs. Sie wartet auf Janos Mohos, Helis Ex-Mann, der heute in Budapest wohnt. »Was soll ich dem erzählen? Heli ist tot. Man soll die Toten in Ruhe lassen«, flüstert Sadila wie zu sich selbst, die beiden sind sich noch nie begegnet. Janos Mohos habe sie händeringend um ein Treffen gebeten, bis sie schließlich einwilligte, doch viel lieber wäre sie zu Hause geblieben. Janos Mohos ist 1956 aus Ungarn in die Schweiz geflüchtet. Er hat lange bei der Swissair gearbeitet, mit Heli habe ihn auch nach der Scheidung eine Freundschaft verbunden, sagt er. »Immer wenn ich in Zürich war, habe ich bei ihr geklingelt, ohne mich anzukündigen. Heli war ja immer da. Ich brachte ihr ungarische Salami mit und Akazienhonig, den sie so mochte.«

Sadila sagt nichts. Sie bestellen Spaghetti. »Warum hat sie sich umgebracht? Heli war kein Selbstmordtyp«, sagt Janos Mohos, der gekommen ist, um Antworten zu finden. Sadila schüttelt stumm den Kopf. Sie warten auf ihr Essen. Das Schweigen erdrückt sie. An jenem Tag, an dem Janos Mohos und Linda Sadila versuchen, Helis Tod zu ver-stehen, beginnt der Prozess gegen Dietmar Machold im Landesgericht Wien, Saal 203. Vor Claudia Moravec-Loidolt, der Richterin, türmen sich graue Leitz-Ordner, mehrere Tausend Seiten Papier, Aussagen, Beweisstücke, Telefonprotokolle: Es geht um Betrug in Millionenhöhe, um verschwundene Geigen, falsche Wertgutachten, doch eigentlich geht es um Dietmar Macholds Leben, das in diesem nüchternen Raum in Einzelteile zerlegt wird.

Machold ist höflich, charmant, er zitiert Rilke; und wenn er die Zeugenaussagen über sich ergehen lässt, all die Gutachter und Insolvenzverwalter, die ihm Veruntreuung und »nebulöse Geschäfte« vorwerfen, und dabei die Brille putzt und leise lacht, dann weiß man nicht, ob er das aus Reue tut - oder aus Stolz über sein faszinierendes Leben, denn faszinierend, das war es.

Dietmar Machold wurde 1949 in Wiesbaden geboren. Sein Vater, der Geigenbauer Heinz-Joachim Machold, kaufte 1951 in Bremen ein Haus und gründete die Geigenbau Machold GmbH. Unten war der Laden, oben die Wohnung. Als Dietmar zehn Jahre alt ist, lassen sich die Eltern scheiden, ein Wendepunkt in seinem Leben. Er fühle sich seither entwurzelt, erzählte er später einer Mitstudentin. Er studierte Recht und Wirtschaft, wusste aber, dass er ins Geschäft des Vaters eintreten würde. Der Vater erwartete es. 1978 heiratete der Vater erneut, er zog zu seiner neuen Frau nach Zermatt in der Schweiz. Zwei Jahre später übernahm Dietmar Machold die Verantwortung für das Geschäft, sein Vater zog sich aber nie zurück, er wirkte aus dem Hintergrund. Vater und Sohn hatten keinen leichten Umgang miteinander. »Dietmar war immer bemüht, dem Vater zu genügen«, sagt einer, der ihm damals nahestand. »Er wollte immer größer sein als der Vater, das war sein Kampf im Leben.« Gleichzeitig verband die beiden Männer etwas, eine Kränkung und die dazugehörende Jetzt-erst-recht-Stimmung. Sie litten darunter, dass das Geschäft Machold nie ganz ernst genommen wurde. »Es war immer klar, die wirklich großen Musiker gehen woandershin, nicht zu Machold. Das war ein Stich«, sagt der Freund von damals.

1995 starb Heinz-Joachim Machold. Ein halbes Jahr nach dem Tod seines Vaters eröffnete Dietmar in New York eine Filiale. Beste Lage: Broadway gegenüber dem Lincoln Center. Mit Traumsalären warb er der Konkurrenz die besten Mitarbeiter ab, in die Wände der neuen Geschäftsräume wurden kleine, mit Samt ausgekleidete Nischen eingelassen, in denen die antiken Geigen ausgestellt wurden. Die Geigen lagen da wie Goldbarren. »Für ihn zu arbeiten hat Spaß gemacht«, sagt ein ehemaliger Angestellter von Machold Rare Violins. »Ich habe richtig gut verdient, bin immer erster Klasse geflogen und in den besten Hotels abgestiegen. Machold war clever, er brauchte Leute wie uns, die etwas von Geigen verstehen, und uns hat er gut behandelt.« Es habe bei ihnen eine »Wallstreet-Atmosphäre« geherrscht, fügt eine Mitarbeiterin an. »Die Leute von Goldman Sachs saßen zwar ein paar Straßen weiter südlich, aber wir waren genauso gierig wie sie. Wir waren im Rausch, hinterfragt haben wir das nie.«

Machold war ein blendender Verkäufer. Er war nicht einfach nur ein schlichter Jurist aus Bremen, er war vielmehr der »Geigenbauer in fünfter Generation«. Er kreierte Mythen um seine Person, er sei ein Nachfahre von Guillaume de Machaut, des großen mittelalterlichen Dichters und Komponisten. 1997 kaufte er in Österreich ein Schloss. Amerika verwandelte ihn vom Kleinbürger in einen Aristokraten, zum Weltbürger weihte ihn der niederösterreichische Regierungschef vor vornehmem Publikum. Die New York Times schrieb: »Machold erinnert an die Figur des großen Gatsby. Er baute den kleinen deutschen Restaurationsbetrieb aus zu einem globalen Unternehmen, das mit wertvollen antiken Geigen handelte, er zog nach Wien, wo es ihm leichter fiel, sich als Adligen neu zu erfinden.« Machold weckte Fantasien, bei Kunden, Musikern und auch bei den Banken, die ihn bis zum Platzen mit Krediten fütterten.

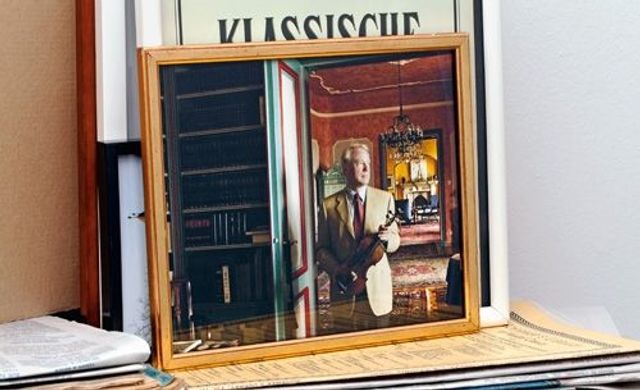

Der Fernsehsender Arte strahlte im Sommer 2004 einen Dokumentarfilm aus, Liebe auf den ersten Ton, Machold war eine Hauptfigur. Man sieht, wie er im Rolls-Royce vor seinem Schloss Eichbüchl vorfährt, durch den Schlossgarten spaziert, dann die Wohlhabenden der Hauptstadt empfängt im Salon, wo ein hochbegabter Junggeiger ein Privatkonzert auf einer Stradivari gibt. »Als junger Musiker braucht man diese tonalen Kampfmaschinen, um in der Konzerthausschlacht zu überleben«, sagt Machold in die Kamera. Er wirkt unangreifbar.

Ein paar Einstellungen später sieht man ihn in der russischen Staatssammlung, auf dem Tisch vor ihm liegen sieben Stradivaris. Der russische Kulturminister hat Machold gerade zum Gutachter erkoren, Uniformierte mit Kalaschnikows bewachen den hochehrwürdigen Mann aus Österreich. Machold lächelt, nimmt die Brille ab und streicht in einer theatralischen Geste mit dem Zeigefinger über eines der Instrumente.

Er ist jetzt ganz oben angekommen. Er fliegt jedes Jahr 600 000 Meilen. In einer Halle neben seinem Schloss stehen vierzehn Bentleys, zehn Rolls-Royces, sieben Aston Martins, zwei Maseratis sowie vierzehn Jaguars. In der Welt der klassischen Musik gilt das ungeschriebene Gesetz: Ohne Machold keine Stradivari. Und ohne Stradivari keine internationale Karriere.

»Der Zusammenbruch der Firma, diese ganzen Geschichten, die sich als Lügen entpuppten, das hat sie nicht verkraftet.«

Peter Tunkowitsch wird jetzt in den Zeugenstand gerufen, er ist Geigenbaumeister und der Gutachter des Gerichts. Es geht um ein Cello, das von Machold auf 300 000 Dollar geschätzt worden war. Der Zeuge sagt: »Das ist ein einfaches Instrument, wie man es auf dem Flohmarkt kauft. Nicht mal als Schulcello zu verwenden, unfachmännisch zusammengestoppelt. Da hat jemand einen Zettel hineingeklebt, auf dem ›Alberti‹ steht. Und das Echtheitszertifikat erscheint mir auch komisch, das ist husch-pfusch gemacht worden.«

Dietmar Machold sitzt da, völlig ungerührt, dann räuspert er sich, bevor er eine seiner Reden beginnt, von denen es in diesen Prozesstagen im Herbst 2012 einige geben wird: »Wenn Sie gestatten, vielleicht sollte ich einen Satz dazu sagen?« Er spricht mit tragender Stimme, wohlklingend und überzeugend, als spräche er von einer Bühne. Machold hat diese Gabe, einen Raum für sich zu gewinnen, und er weiß das. »Ich möchte Sie, Frau Vorsitzende, nicht kritisieren, aber mit Verlaub, ich frage mich, wie sich ein Gericht auf einen Experten stützt, der sagt, er habe nicht einmal eine Minute gebraucht, um zu erkennen, dass das Cello nicht echt sei. Nehmen Sie es mir nicht übel, aber kann das seriös sein? Ist das wirklich ein Experte?«

Machold schaut in die Runde, lächelt, schreibt etwas auf einen Zettel und reicht ihn seinem Anwalt, Stephan Zinterhof, der sich nun zu Wort meldet: »Herr Tunkowitsch, wie viele Alberti-Celli haben Sie schon in den Händen gehalten?« »Keines.« Ein Strahlen huscht über Macholds Gesicht.

Machold, groß gewachsen, kahl rasiert, trägt einen dunkelblauen Anzug, eine rote Krawatte, hätte man ihm nur noch ein paar Monate Zeit gegeben, beteuert er wieder und wieder, so hätte er all seine Probleme lösen können. Ein Mailänder Milliardär, ein Signor Serelli, habe ihm ein Geschäft über achtzig Millionen Euro vorgeschlagen, »die Verträge liegen bereits im Trockenen, es geht um Modalitäten«, sagt Machold und wirkt, als wolle er jeden Moment aus dem Gericht laufen, als frage er sich, was zum Teufel er hier eigentlich tue, zwischen all den Beamten. Doch Mailand, das ist nur sein allerletzter Versuch, die Kulisse aufrechtzuerhalten, an die er sich klammert, und er ist der Einzige in diesem Saal, der das nicht einsehen will. Außer Zinterhof vielleicht, seinem Anwalt, aber der ist nur seine Marionette, er hat als junger Mann für Machold Kurierflüge gemacht, hat Geigen von Zürich nach New York geflogen, von Wien nach Bremen. Seine Schwester war mit Machold liiert. Deshalb sitzt er jetzt neben ihm im Gericht: nicht weil er Erfahrung in Strafsachen hätte, sondern weil er zur Familie gehört.

»Mittagspause«, ruft die Richterin. Es ist 11.45 Uhr. Machold steht auf, er streckt beflissen seine Hände nach vorn, zwei Beamte legen ihm Handschellen an und führen ihn hinaus. Stumm stochern Janos Mohos und Linda Sadila in ihren Nudeln. Holz knackt im Ofen, die Pizzeria in Klagenfurt ist über Mittag gut besucht. Janos sagt schließlich: »Heli hatte Schulden, aber eine alte Frau bringt sich doch nicht einfach um wegen Geld, mitten in Zürich, der reichsten Stadt der Welt.« Sadila schüttelt den Kopf. »Sie hat mich um Geld gebeten, und ich habe ihr geantwortet: Heli, so viel, wie du brauchst, so viel kann ich dir nicht geben.« Mohos: »Machold hat sie auf dem Gewissen.« Sadila: »Der Zusammenbruch der Firma, diese ganzen Geschichten, die sich als Lügen entpuppten, das hat sie nicht verkraftet. Lebend bringt ihr mich hier nicht raus, sagte sie mir in einem der letzten Gespräche.« Sie bezahlen. Linda Sadila fährt nach Hause. Janos Mohos überquert die Straße und geht zu Helis Grab. Er hat einen Kranz mitgebracht aus roten und weißen Rosen. »Ein letzter Gruß«, steht auf der Schleife.

In Wien wird Dietmar Machold wieder in den Verhandlungsraum geführt. Das Klicken von Handschellen, Stühlerücken, die Fenster stehen noch offen. Richterin Claudia Moravec-Loidolt: »Das wahre Zentrum Ihres Systems, Herr Machold, war Zürich. Finanziell haben Sie alles über Zürich abgewickelt. Alle großen Geschäfte scheinen in den Jahresabschlüssen der Züricher GmbH auf, die Geigen, die Leasingverträge der Autos, die Kreditkarten, alles. Warum?«

»Das hatte steuerliche Gründe«, erklärt Dietmar Machold. Über die Machold GmbH in Zürich seien, wie über die Firma auf Jersey, »Umsätze ausgewiesen worden, die es gar nicht gab, Scheinumsätze, mit denen ich die Bilanz aufpoliert habe«. Die Richterin: »Was war der Unterschied zwischen der Gesellschaft auf Jersey und jener in Zürich?« Machold: »Mit Verlaub, Frau Vorsitzende, in Zürich saß noch eine Sekretärin, Frau Mohos, die die Buchhaltung führte.« Wie Heli Mohos den Geigenhändler Machold kennenlernte, erzählte sie der Polizei: »Ich habe 1988 in der NZZ ein Inserat geschaltet, wonach ich Mandate suchen würde. Herr Machold schrieb zurück. Wir haben uns in einem Hotel getroffen, und Herr Machold hat mir erzählt, dass sein Vater in Zermatt lebe und dort eine Firma eröffnet habe unter dem Namen Geigenbau Machold AG.« Dietmar Machold wollte schon seit einer Weile »irgendwo groß aufmachen«, wie er einem Freund sagte, vielleicht in Zürich, vielleicht mit ihr, Heli Mohos. Er rackerte, und er hatte Erfolg, er reiste herum, nach Boston, nach Budapest, nach Ostberlin, vorbei am Checkpoint Charlie, in die nordkoreanische Botschaft, um eine Stradivari zu verkaufen. Oder zwei.

»Der Zusammenbruch der Firma, diese ganzen Geschichten, die sich als Lügen entpuppten, das hat sie nicht verkraftet.«

Bevor Heli Mohos bei Machold einstieg, arbeitete sie in der Werbung, träumte von einer eigenen Firma. An der Bahnhofstraße in Zürich machte sie mit zwei Freundinnen ein Kosmetikinstitut auf, die Colleoni Wellness GmbH, ayurvedische Ölmassagen, Infrarotsauna, Facelifting, ein reicher Amerikaner aus Zürich gab ihr eine Starthilfe von 200 000 Franken. Das Geschäft ging den Bach runter. Umso mehr kniete sie sich in ihren Job bei Machold, las Bücher über Stradivari, hörte auf einmal klassische Musik. Sie war stolz, Teil einer weltumspannenden Firma zu sein. »Sie verhielt sich, als wäre sie in einer Sekte, Machold war ein Guru für sie«, sagt ihr Ex-Mann Janos. Heli rauchte jetzt lange weiße Zigaretten, trug wallende Kleider, ging in die Oper, ins Theater, dank Machold hat sie es in diese Kreise geschafft. Es ist ein langer Weg von ihrem Geburtsort Leoben, einer kleinen Stadt in der Steiermark, bis in die feine Züricher Gesellschaft. Deshalb hat Heli auch dann noch die Bücher geführt und die Bilanzen manipuliert, als ihr allmählich dämmerte, wer Machold ist. »Der Machold ist nicht ganz hold«, sagte sie zu einer Freundin. Doch Machold ist alles, was sie hat.

Mehr als tausend Instrumente hat Antonio Stradivari bis zu seinem Tod 1737 hergestellt, ein paar Hundert sein Nachbar Giuseppe Guarneri del Gesù. Etwa 550 Geigen, sechzig Celli und zwölf Violen, die im Innern den echten Stempel mit den Initialen Stradivaris tragen, und gut 140 Violinen aus der Werkstatt Guarneris sind noch erhalten, die anderen kaputt, manche verschwunden. »Wir hören immer mal wieder, dass jemand eine angebliche Stradivari auf dem Dachboden gefunden hat, das meiste entpuppt sich als Fälschung«, sagt Simon Morris in London, Direktor des Geigenhandelgeschäfts Beare. Morris führt durch seine Geschäftsräume in einem mehrstöckigen Stadthaus. Die Geigenwerkstatt zuoberst, die Übungsräume darunter, an deren Wänden Violinen baumeln wie Enten in den Fenstern chinesischer Restaurants.

Es gibt weltweit nicht mehr als eine Handvoll Menschen, die den Markt edler Instrumente kontrollieren. Sie setzen die Preise, sie bestimmen, ob es sich um eine Stradivari handelt oder um ein Stück Holz mit zwei Löchern. Simon Morris ist einer von ihnen - und nachdem der Händler Geoffrey Fushi aus Chicago letztes Jahr gestorben ist, seit Dietmar Machold im Gefängnis sitzt, ist Morris vielleicht sogar die Nummer eins in dieser Branche. »Für einen Laien sehen alle Geigen gleich aus, aber natürlich gibt es ein paar Experten, die sofort erkennen, ob es sich um eine Stradivari, eine Guarneri, eine Bergonzi, Guadagnini oder doch um eine französische Vuillaume handelt. Nehmen Sie einen Vater mit seiner Tochter. Von Weitem würde man sie für zwei Menschen halten, die miteinander nichts zu tun haben. Von Nahem aber sieht man es vielleicht an Augen, Mund, Sommersprossen: Es muss dieselbe Familie sein. So ist das auch bei Geigen: Geigen haben Gesichter.« Nicht jede Geige hat im Laufe der Zeit an Wert gewonnen, es ist wie beim Wein: Was schlecht ist, wird auch mit den Jahren nicht besser. Doch insbesondere die Instrumente von Stradivari und Guarneri sind heute zum begehrten Investment geworden und kosten so viel wie Villen an der Côte d’Azur. Machold hielt Vorträge vor Bankern, in denen er behauptete, eine Stradivari sei eine »can’t miss opportunity«, noch nie sei der Wert einer edlen antiken Geige gefallen - und er hatte recht: 1999 bezahlte der amerikanische Softwareunternehmer David Fulton neun Millionen Dollar für eine Guarneri. Stradivaris »Lady Blunt« wurde 2011 bei einer Auktion für sechzehn Millionen US-Dollar versteigert, 1971 hatte sie noch 200 000 gekostet. Insbesondere Anfang der Neunzigerjahre sind die Preise der Instrumente rasch gestiegen und wurden für die meisten Musiker unerschwinglich, dafür begannen japanische, koreanische und chinesische Investoren sich für alte Geigen, Bratschen und Celli zu interessieren. Man sagt: Wo das Geld der Welt ist, dort sind auch die Geigen.

Anders als antike Bilder, die an den Wänden irgendwelcher Palazzi hingen und später in Museen, wurden Geigen immer benutzt. Sie reisten mit ihren Besitzern durch die Welt, erlebten Stürze, Erdbeben, Autounfälle, wurden renoviert, malträtiert, neu lackiert - sie haben eine 300-jährige Geschichte. Die 1710 gefertigte Stradivari »King George« etwa, benannt nach ihrem Eigentümer, dem englischen König Georg III., wurde einem schottischen Offizier geschenkt, der sie mitnahm in die Schlacht von Waterloo, wo er am 18. Juni 1815 sein Leben ließ - die Geige überlebte. Man fand sie in der Satteltasche seines Pferdes, von wo sie über Umwege nach Berlin und von dort nach Tokio gelangte. Heute befindet sich die Geige in der Schweiz und wird von einem Mitglied des Stradivari Quartetts gespielt. Die Cellistin Maja Weber hat dieses Quartett gegründet. »Natürlich habe ich den Namen bewusst gewählt. Stradivari, das ist eine Marke, die uns Türen öffnen kann«, sagt sie in ihrem Büro in Zürich. Maja Weber erzählt vom ersten Mal, als sie auf ihrem Stradivari-Cello spielte, von der Ehrfurcht, von den Möglichkeiten, die das Instrument ihr biete, »es gibt für mich kein besseres«. Und fügt an, dass das Geschäft mit den alten Geigen natürlich auch vom Mythos genährt wird. Machold hat davon gelebt. Gut gelebt - auch dann noch, als es anfing mit den finsteren Ankündigungen und Drohungen.

Das Unheil kündigte sich schon früh an. Im Jahr 2001 schrieb Heli Mohos an Machold: »Herr G. war erbost, dass das versprochene Geld nicht auf seinem Konto ist. Als ich ihm dann in Deinem Auftrag den Wunsch um Fristverlängerung übergab, ist er ausgerastet. Er verlangte die Geige zurück, nach sieben Jahren, attestierte dir schlechte Manieren und fragte, ob du nicht liquid bist!« 2005: Die Mitarbeiter in New York haben seit vier Monaten keinen Lohn erhalten, Dietmar Machold kauft sich für eine Viertelmillion Euro einen Rolls-Royce.

Bis zum Frühling 2012 waren 46 Straf-anzeigen gegen Machold eingegangen. Die Schulden: mehr als 100 Millionen Euro. Fehlende Geigen: 17. Bei den meisten handelt es sich um millionenteure Meisterinstrumente. Die Geschädigten kommen aus Österreich, Deutschland, Belgien, Holland, Australien und den USA. In dreißig Jahren seines Geschäfts hat Dietmar Machold Geigen für insgesamt 250 Millionen Euro verkauft. Vor allem von Banken kamen die Klagen, sie haben viel Geld verloren, weil sie Machold blind vertrauten. »Wussten Sie, dass es keine Verträge gab?«, fragte Richterin Claudia Moravec-Loidolt einen Banker im Zeugenstand. Banker: »Dass alles informell läuft, habe ich gewusst. Machold hatte eine Top-Reputation.« Richterin: »Sie verstehen nichts von Geigen, wie Sie sagten. Und dann nehmen Sie Geigen als Sicherheit für Kredite?«

Banker: »Wir hatten die Aussage des Nationalbankpräsidenten, dass man Machold vertrauen kann, also von einem ganz hono-rigen Mann.« Richterin: »Gab es keine Kontrolle?« Banker: »Das ist eine Sache, bei der man nicht alles kontrollieren kann wie bei einem normalen Kunden.«

Richterin: »Gab es keine Absicherung?« Banker: »Nein. Das klingt jetzt fahrlässig, aber so haben viele Banken gearbeitet.« Dietmar Machold schlitterte während eines Jahrzehnts von einer hochdramatischen Situation in die nächste, doch er schaffte es wieder und wieder, die Banken davon abzuhalten, das zu tun, was sie in solchen Fällen immer tun: die Schrauben anziehen. Das Machold-System war ganz einfach, es ruhte auf drei Säulen.

Machold hatte Mitwisser, Makler, Agenten, kleine und große Gauner oder auch nur Großmäuler, die etwas dazuverdienen wollten

Erstens: Fassaden. Firmen in großen Städten, Briefkastenfirmen. Das Geschäft in Berlin, die Machold Rare Violins Berlin GmbH, war auf dem Papier Ende 2009 achtzig Millionen Euro wert, es gab Inventarlisten mit ein paar sehr teuren Stradivaris, aber das Einzige, was es wirklich gab, war ein Blatt Papier, nämlich den Vertrag zwischen Machold und einem Rechtsanwalt namens Kübler über 220 Euro monatlich für Raummiete. Die Inhaberin einer großen Kanzlei in Berlin sagt aus: »Der pensionierte Anwalt Kübler hatte bei mir eine Kanzlei, die es in Wahrheit aber nicht gab, und seine virtuelle Kanzlei hat Machold Geschäftsräume für seine GmbH vermietet, die es auch nicht gibt. Es gab keine Geschäftsräume, keine Angestellten, keine Geigen. Wir haben Anrufe für ihn entgegengenommen, die Briefe mussten wir nach Wien weiterschicken.«

Zweitens: Fiktionen. Der Deal in Mailand zum Beispiel, das große Serelli-Ding mit der Navigli s.r.l. Mehr als ein Jahr lang hat Machold die Banken hingehalten mit dem Hinweis, er stehe in Mailand vor dem Abschluss eines Geschäftes über achtzig Millionen Euro, dem Geschäft seines Lebens: fünf Violinen, eine Viola und ein Cello. Er legte einen Kaufvertrag vor. Ein Blick ins italienische Handelsregister zeigte aber jedem: Die Firma Navigli s.r.l. ist ein Nichts. Sie wurde am 22.9.08 gegründet, hat ein Stammkapital von 10 000 Euro, wovon 3450 Euro bar eingezahlt worden sind. Im Register steht: impresa inactiva, Firma ohne Aktivitäten. Barbara Machold, Dietmars Frau, ist in der Mailänder Firma stellvertretende Geschäftsführerin mit Zeichnungsberechtigung.

Drittens: Helfer. Machold hatte Mitwisser, Makler, Agenten, kleine und große Gauner oder auch nur Großmäuler, die etwas dazuverdienen wollten. Am 12. September 2007 schickte Machold eine E-Mail an einen Geigenbauer in Rom, der solle bitte per Fax ein Angebot an die Nationale Musikakademie Kasachstan in Astana schicken. Macholds Mail im Wortlaut: »Bitte zwei Stradivaris (egal welche, brauchen nicht zu existieren), 1. Strad 1705 Angebot 4.9 Mio Euro, 2. Strad 1701 Angebot 4.8 Mio Euro - Preise zuzüglich Spesen, Reise und Transportkosten, Zoll, Einfuhrsteuer und Zollabfertigungsgebühren. Vielen Dank im voraus, Dietmar.«

Am 9. November 2012 spricht die Richterin das Urteil. Professor Dietmar Machold wird der angeklagten Verbrechen - gewerbsmäßiger Betrug und betrügerischer Konkurs - für schuldig befunden und mit einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren bestraft.

Simon Morris, der Stradivari-Händler, sitzt in einem noblen Restaurant, er bestellt Seezunge mit Spinat. Ihm gegenüber sitzt Eduard Wulfson, Präsident der europäischen Stradivari-Gesellschaft, ein Mann, der darauf zu achten hat, dass die alten Geigen in die richtigen Hände gelangen und dass der Name Stradivari nicht beschädigt wird. Er kennt die Musiker, die auf den Instrumenten spielen, die Sammler und Investoren, er kennt jeden in dieser eitlen Welt der klassischen Musik. Spricht man ihn auf Machold an, schüttelt er den Kopf, will fluchen, unterdrückt es dann aber. »Sein größter Trick war, allen einzureden, er sei Geigenexperte«, sagt Morris. »Wenn meine Firma sich Geld von einer Bank leihen möchte, um ein Instrument anzuzahlen, unterschreiben wir einen achtzigseitigen Vertrag. Machold konnte in eine Bank spazieren, in der Hand eine falsche Geige als Pfand - er kam mit Millionen wieder raus.« »Machold steht für unsere Zeit, für diese Gier«, sagt Wulfson. »Er ist das Symbol der Nullerjahre, des Jahrzehnts des Neoliberalismus. Er ist wie dieser Bernie Madoff, der Börsenmakler, der Hunderte von Menschen betrogen hat.« Alle Experten sagen: Wir wussten, dass Machold ein Betrüger ist. Er habe die Preise einzelner Stradivaris in die Höhe geschraubt, Musikern falsche Stradivaris in die Hand gedrückt, er habe das Vertrauen von Menschen auf der ganzen Welt missbraucht.

Wenn alle das wussten, warum ließ man ihn gewähren? Simon Morris hat diese Frage erwartet. Sie wird auch in Internetforen wie »Maestronet« regelmäßig gestellt, wo sich Geigenhändler aus der ganzen Welt austauschen und man den großen Antonio Stradivari - man ist ja unter Freunden - ganz einfach nur Tony Strad nennt. Warum also schwiegen alle, obwohl sie es wussten? Der britische Geigenbauer Roger Hargrave, der fünf Jahre lang für Machold gearbeitet hatte, schrieb im Forum am 4. April 2011, einen Monat nach Macholds Verhaftung: »Niemand wollte mich hören, wer hätte mir schon geglaubt? Wir alle, die wir bei ihm gearbeitet haben, haben die Geldstapel gesehen, aber beweisen konnten wir nichts. Das ist der Grund, warum die Macholds dieser Welt so lange unbemerkt ihr Spiel spielen: Niemand ist immun gegen die Gier, die eine Geschichte auslösen kann - und Machold war der große Geschichtenerzähler seiner Zeit.«

Ähnlich wie Hargrave antwortet auch Simon Morris: »Was hätte ich denn tun sollen? Bei Banken anrufen und dem Direktor mitteilen, Macholds Geigen seien Fälschungen?« Warum nicht? »Kein Mensch hätte mir geglaubt. Wir haben Musiker gewarnt, die bei Machold kaufen wollten. Aber es ist schwierig, Menschen umzustimmen. Und es ist eine delikate Sache: Viele dachten, ich rede schlecht über Machold, weil ich sein Konkurrent bin.«

»Den eigenen Vater hinter Gittern zu sehen, das prägt fürs Leben.«

Fragt man Geigenhändler auf der ganzen Welt, was sie über ihre Geigenhändler-Kollegen denken, dann kommt erst ein langes Schweigen, gefolgt von Floskeln in harmonischen Dur-Klängen, irgendwann aber, wenn sie sichergestellt haben, dass niemand zuhört und die Aufnahmegeräte ausgeschaltet sind, vergreifen sie sich im Ton, und was folgt, ist ein Gemetzel: Da ist einer ein »seniler Trottel«, der andere »ein geldgieriger Sack« oder »ein Jude«, »ein verkappter Homosexueller«, einer, »der mit Nazi-Geigen handelt« und »seine Oma verkaufen würde« - und immer vergleichen sie ihr Metier mit dem der Mafia, weil alle angeblich mit allen unter einer Decke steckten. Letztlich halten die Geigenhändler zusammen.

Gleich um die Ecke vom Graben in der Wiener Innenstadt, wenige Schritte vom Stephansdom, liegt das Restaurant »Zum Schwarzen Kameel«. Elegante Leute drängen sich da am Abend, die Tischtücher sind blütenweiß, die Kellner tragen Zwirbelschnäuzer und die Schnitzel sind so kolossal, dass sie über den Tellerrand ragen. Lüder, Dietmar Macholds einziger Sohn, bestellt Wein. Er ist 31, hat das selbstsichere Auftreten seines Vaters geerbt. »Wohin ich gehe, sehe ich Schlagzeilen über ihn: Stradivari-Dieb, Geigenbetrüger.« Auf den News-Bildschirmen in der U-Bahn habe er ihn gesehen. In Handschellen. Ein Verbrecher. »Das tut mir weh, ihn so zu sehen. Klar. Auch wenn er die Strafe verdient hat.« Lüder erzählt, wie es war, als er im Jahr 2000 von Bremen, wo er bei seiner Mutter lebte, nach Wien umgezogen ist. »Ich war ein Waldorfschüler. Mit 19 kam ich nach Wien in dieses Schloss. Du stehst da vor dieser riesigen Garage und kannst dir überlegen, welches Auto du nehmen sollst, um in die Stadt zu fahren: den Porsche, den Maserati oder vielleicht doch den Ferrari? Total lächerlich«, sagt er, »doch damals fand ich das richtig geil.«

Lüders Name ist unter Weinliebhabern Österreichs nicht ganz unbekannt. Er ist Importeur, ein Fachmann, der schon in Jurys saß, um Jahrgänge zu bewerten. Nun beginnt er eine Ausbildung als Geigenbauer. Lüder lacht. Weil er weiß, was man denkt: Die Geschichte wiederholt sich. »Keine Angst«, sagt er. »Den eigenen Vater hinter Gittern zu sehen, das prägt fürs Leben.« Es sei ihm schon klar, was es heiße, diesen Namen zu tragen. »Es gibt sicher Leute, die Sippenhaftung betreiben und alles in einen Topf werfen. Dem trotze ich. Ich will das Handwerk jetzt richtig lernen. Es ist ein schönes Handwerk.«

Es ist schon weit nach Mitternacht, als er von Heli erzählt, von ihren ständigen Anrufen nach Wien, ihren ewigen Geldsorgen, ihrer Angst, die größer und größer wird. »Wir hängen alle mit drin«, habe sie ihm in einem der letzten Gespräche gesagt.

Warum ist Heli so lange bei Dietmar Machold geblieben? »Es gab eine merkwürdige Hassliebe zwischen meinem Vater und Heli. Wenn sie gegen Ende des Jahres die Bilanz erstellten, haben sie sich angeschrien, sie wusste, dass mein Vater krumme Geschäfte machte, sie kritisierte ihn, er gab zurück, belehrte sie, man müsse sich entscheiden zwischen Wahrheit und Glanz, beides sei nicht möglich. Heli hielt erst dagegen, dann gab sie nach, irgendwann weinte sie, mein Vater schickte Blumen. So ging das.« Heli sei eine Furie gewesen, sagen die, die sie damals erlebt haben, und stur konnte sie sein. Sie habe Mitarbeiter gepiesackt, wie Sklaven behandelt, einmal hat sie auf der Post vor dem Schalter einer Frau, die sich vor sie drängte, ins Gesicht geschlagen. Gleichzeitig konnte sie sanft sein, eine Dame. Schwer zu fassen war sie, das sagen alle, nur wenige ihrer Bekannten wussten, dass sie mit 77 Jahren einen jungen Tunesier kennenlernte, im Schwimmbad des Hotel »Crowne Plaza«, mit ihm nach Tunesien reiste, er sagte ihr, er werde sie heiraten. Er war illegal in der Schweiz, weil er einen Landsmann getötet hatte und ausgewiesen worden war. Heli bot ihm in der Stockerstraße Unterschlupf. Eine ehemalige Mitarbeiterin Macholds sagt: »Sie wusste alles. Sie nahm Anrufe entgegen, vertröstete Gläubiger, Investoren, Musiker. Sie hatte Einblick in seine Korrespondenz, in seine Kreditkartenabrechnungen.« Die Züricher Staatsanwältin, die Heli Mohos vernommen hatte, schrieb im Juli 2011 an ihren Kollegen in Wien: »Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Heli Mohos mit den Straftaten in Zusammenhang steht.«

Der Anwalt, an den sie sich zuletzt wandte, meint: »Heli wusste schon, dass da nicht einfach nichts war. Aber dass am Schluss siebzehn Geigen fehlen, das hätte sie nie gedacht. Letztlich weiß ich aber nicht, was bei ihr aktives Ausblenden war und wo sie zu naiv war, was wissentliches Mitmachen war und nachher Nicht-mehr-wahrhaben-Wollen.«

Zwischen Macholds Verhaftung in Zermatt und der Hausdurchsuchung in Zürich vergingen fünfzig Tage. Heli Mohos nutzte sie, um ein paar Dinge zu verstecken. Ordner mit Bankauszügen. Steuerunterlagen. Ein Cello. Am Ende, im letzten Monat ihres Lebens, war sie selber eine Gefangene. Sie saß fest in ihrem Altersstarrsinn: Sie hatte sich verpflichtet, die Wohnung zu räumen, Ende Dezember 2011 musste sie raus. Endgültig. Doch sie blieb einfach in dieser Wohnung in der Stockerstraße sitzen. Am 13. Januar 2012 beantragte der Hausbesitzer die Zwangsräumung. Die Räumung wurde auf den 7. Februar angesetzt, morgens um acht Uhr. Der Hausbesitzer fuhr mit Heli zum Helvetiaplatz, sie schauten sich das pinkfarbene Wohnheim für Mittellose der Heilsarmee an. »Das ist verheerend, wenn ich da rein muss«, habe Heli Mohos zu ihm gesagt. »Also gut«, sagte der Hausbesitzer. »Sie können in eine Wohnung von mir ziehen, gratis und franko, bis zum Lebensende.« Er schicke in den nächsten Tagen einen Mitarbeiter vorbei, den Abduli, mit dem könne sie ihren Kram sortieren. Heli nickte.

Eine Freundin aus alten Tagen sagt: »Mich erstaunt, dass sie ein Brotmesser benutzte. Das ist eine so männliche Art, sich das Leben zu nehmen. Warum nicht Schlafmittel?«

Dietmar Machold schreibt aus dem Gefängnis: »Mein tiefster Wunsch ist es, so viel als möglich von dem Schaden wiedergutzumachen. Das bin ich vielleicht auch meiner Heli schuldig.« Mitte März 2012, drei Wochen nach Heli Mohos Tod, der Nachlass ist zur Räumung freigegeben, leert Hatip Abduli die Wohnung an der Stockerstraße 62. Mit einem Transporter voller Ordner, Fotoalben, CDs, alten Kleidern, Geschirr fährt er in die Müllverbrennungsanlage Hagenholz. Die Stereoanlage von Bang & Olufsen schenkt er einem Kollegen.

Hatip Abduli hat in der Wohnung ein Cello gefunden, das nimmt er mit. Abduli hat keine Ahnung von Instrumenten. Aber er ahnt: »Machold« steht für teuer. Für wertvoll. Am anderen Tag fährt er mit dem Cello nach Deutschland, um es schätzen zu lassen. Er fährt in ein Geigengeschäft bei Stuttgart. Lässt sich beraten. Er fährt in ein nächstes. Es gibt Gespräche. War das Cello von Stradivari? Hatip Abduli lacht. Er wendet sich seiner Arbeit zu. Er muss eine Dreizimmerwohnung streichen.

Fotos: Guadalupe Ruiz