Als Matthias Laubscher rund ein halbes Jahr nach dem Tsunami in Südindien, in der Nähe von Chennai, an einer der neuen Siedlungen vorbeifuhr, sah er, wie Leute dort schnell Wäsche, Plastikstühle und Matten in die Häuser trugen. Er stieg aus und beobachtete. Er hatte eine Ahnung, warum die Menschen so geschäftig taten. Laubscher war zu der Zeit seit zwanzig Jahren Inhaber des Lehrstuhls für Ethnologie an der Uni München mit den Schwerpunkten Südostasien und Südindien, er kannte die Art, Probleme zu lösen. Und er wusste: Mal wieder hatte sich ein europäischer Minister angekündigt, die Siedlung zu besuchen, gebaut von der indischen Regierung, für Fischer, die durch den Tsunami obdachlos geworden waren. In die etwa fünfzig Häuser wollte niemand einziehen, obwohl die Fischer keine Rupie hätten zahlen müssen. Doch was will ein Fischer im Landesinneren? Er mag vor einem Seebeben sicher sein, aber womit verdient er seinen Lebensunterhalt?

Allerdings handelte es sich um ein Vorzeigeprojekt, und so ließ sich die indische Regierung etwas einfallen. An den Namen des Ministers erinnert Matthias Laubscher sich nicht, aber an viele andere Details: »Ein Beamter bot Familien geschätzte 50 Rupien (etwa 65 Cent, d. Red.), damit sie kurz vor dem Besuch des Ministers ein paar Sachen nahmen und in die leer stehenden Häuser trugen. Als der Minister dann vorbeikam, wuschen einige Frauen Wäsche, Männer reparierten Mopeds, Kinder spielten Fangen. Dorfleben. Zwar liefen weder Kühe noch Ziegen durch die Siedlung, wie sie es in jedem anderen indischen Dorf tun, aber das fällt einem europäischen Minister nicht auf. Er lobte die Sauberkeit.« Es war nicht der erste, es war nicht der letzte Besuch eines europäischen Ministers in dieser Siedlung.

In den nächsten Tagen war in den Zeitungen zu lesen, wie anerkennend sich der Minister über all die Anstrengungen geäußert hätte, die die indische Regierung unternommen hatte. Und das stimmte ja auch: In dem 2000 Kilometer langen, vom Tsunami verwüsteten Küstenstreifen halfen Beamte und staatliche sowie halbstaatliche Hilfsorganisationen, wo sie konnten. Schon am dritten Tag nach dem Unglück verteilten sie 50-Kilo-Säcke mit Reis, auch Medikamente und Töpfe, Decken und Kleidung – für niemanden viel, aber immerhin. Auch der Minister hatte recht, das Engagement zu loben, schließlich war die Siedlung, die er besuchen durfte, eigens für Flutopfer neu gebaut worden. Das Problem ist nur: Er hatte gleichzeitig völlig unrecht.

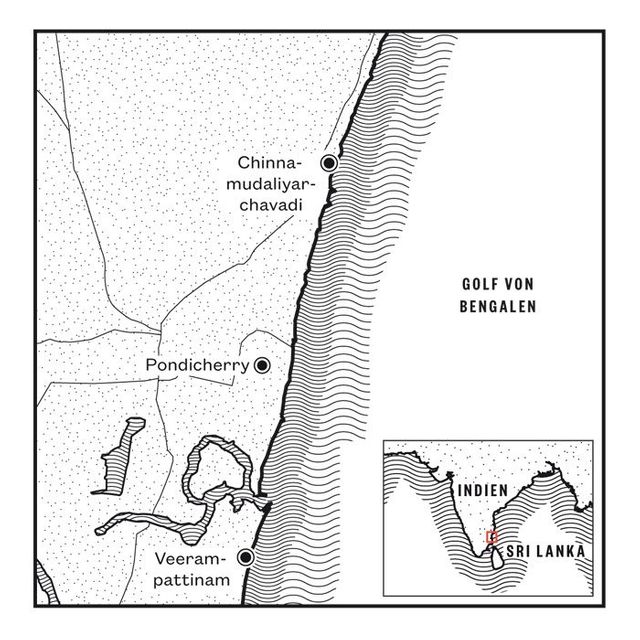

Die Fischer Südindiens gehören dorthin, wohin sie schon immer gehörten: nah ans Meer, an den Golf von Bengalen. Im Dorf Veerampattinam zum Beispiel wohnen wieder 1300 Fischerfamilien, wie vor dem Tsunami. »Heldensiedlung« heißt Veerampattinam übersetzt. Eine indische Hilfsorganisation baute es wieder auf, nachdem der Tsunami hier zwei Frauen und zwei Kinder, die nicht schnell genug fliehen konnten, getötet und alle Boote und Lehmhütten mitgerissen hatte. Die Verhältnisse aber haben sich verschoben: Vor dem Tsunami waren alle Hütten grau, klein und einstöckig. Jetzt sind jene, die vorn am Meer stehen, grün, groß und zweistöckig. Keine Hütten mehr, sondern Häuser.

Bezogen haben diese Häuser nicht etwa verdiente, alte Fischerfamilien, sondern solche, die am schnellsten und lautesten »Hier!« brüllten, als es was abzustauben gab, jene, die den Mitarbeitern der Hilfsorganisation Versprechungen zuflüsterten. »Vor dem Tsunami war die Sozialstruktur intakt«, sagt Hilde Link, »jetzt ist sie gestört.« Dhayalam, 42, Tagelöhner, steht in seinem rotbraunen Lunghi, einem um die Hüfte gewickelten Tuch, scheinbar teilnahmslos vor seiner Hütte: »Wer wohnt jetzt in den großen Häusern, Dhayalam?« – »Ich weiß es nicht«, sagt er, »ich bin sehr arm.« Und streckt seine Hand aus wie zum Betteln. »Das gab es vor dem Tsunami auch nicht«, sagt Hilde Link, »dass die Menschen automatisch auf arm machen, wenn sie einen Europäer sehen.«

Link ist ebenfalls Ethnologin und forscht seit 35 Jahren über Südindien. Und seit 35 Jahren fährt sie jedes Jahr für Wochen und Monate in den Stadtstaat Pondicherry. Weil sie an der dortigen Universität lehrte, kaufte sie vor 18 Jahren ein Haus direkt am Golf von Bengalen, nur wenige Kilometer von Veerampattinam entfernt, neben einem Fischerdorf mit dem unaussprechlichen Namen Chinnamudaliyarchavadi. Sie ist mit Matthias Laubscher, dem Ethnologieprofessor, verheiratet, sie haben eine Tochter. Vor zehn Jahren haben ihr Mann und ihre Tochter frühmorgens die Wellen des Tsunami auf der Terrasse kommen hören und Hilde alarmiert. Gemeinsam flohen sie mit dem Auto in die Berge. Hilde Link ist meine Schwägerin. Sie hat ein Buch geschrieben: Nach der großen Flut. Darin schildert sie, wie sie den Tsunami und seine Folgen erlebt hat.

Diese große Flut, die in den Morgenstunden des 26. Dezember 2004 kam, tötete mindestens 230 000 Menschen in Asien, verletzte 110 000 und machte 1,7 Millionen zu Obdachlosen. Die Welt war erschüttert, spendete Geld und Kleidung, Hilfsorganisationen standen in den Startlöchern, um schnell mit dem Nötigsten wie Medizin und Nahrung zu helfen – und mittelfristig, da waren sich alle einig, sollte es den Opfern besser gehen als vor der Katastrophe: Schulen für die Kinder, bessere Boote für die Fischer, Besitz für die Frauen, Häuser für alle. Nachhaltigkeit lautete das große Wort. Anfangs aber gab es so viel gespendete Nahrung, dass sie auf der Straße verfaulte, weil auch die Hunde längst satt waren.

Ein paar Wochen später kamen die »Caritas« und »Plan International« und die »Karl Kübel Stiftung« zusammen mit »Hessen hilft« und vielen anderen Organisationen. Manche Hilfsorganisationen wurden erst wegen des Tsunami gegründet, viele arbeiteten mit indischen Partnern zusammen, wie die »Caritas«, und manchmal traten sie einander regelrecht auf die Füße. Fast alle meinten es gut. Doch die Geschichten aus Veerampattinam und Chinnamudaliyarchavadi, die Hilde Link zu erzählen weiß, zeigen, was für seltsame Kettenreaktionen mitunter Geld auslösen kann.

Dann wurden die Boote schnell bemalt: »Thank you ›Hessen hilft‹« oder »Thank you ›Caritas‹« oder »Thank you ›SWR‹«

Die Sache mit den Booten war wohl der größte Ärger. Für fast alle: Spender, Hilfsorganisationen, Fischer, Gewerkschaften. Nur die Tagelöhner und die Werften freuten sich.

Für Boote haben die Menschen in Europa besonders viel gespendet – es klang so einleuchtend: Der Tsunami hatte Zehntausende Fischerboote zerstört. Was lag näher für die Hilfsorganisationen, als nach Südindien zu reisen und die Fischer zu fragen, wer ein neues Boot braucht? Um zu verstehen, was dann passierte, muss man wissen, wie die Fischer vor dem Tsunami lebten: Es gab Fischer, die hatten eigene Boote, kleine, mittlere und große. Mit den großen konnten sie drei, vier Tage aufs Meer fahren. Die Fischer waren in der Gewerkschaft organisiert. Und es gab die Tagelöhner. Die besaßen kein Boot und wurden von den Fischern angeheuert, mal zu dritt, mal zu zwanzigst, je nachdem, mit welchem Boot der Fischer hinausfuhr. Frauen besaßen keine Boote, ihre Aufgabe war es schon immer, die Fische zu verkaufen. Um zwei Uhr morgens stachen die Fischer in See, kamen um sieben Uhr zurück und verkauften ihren Fang an die Frauen, die ihn zum Markt brachten. Alles war über Jahrhunderte eingespielt.

Nach dem Tsunami verhängte die Regierung ein 45-tägiges Fischereiverbot, weil die See zu aufgewühlt war, weil zu viele Tote im Meer trieben und keine Fische auf den Markt kommen sollten, die menschliche Leichenteile gefressen hatten. In dieser Zeit kamen so viele Hilfsorganisationen, dass selbst die »Caritas« in ihrer Broschüre Life after the Tsunami schrieb: Viele NGOs arbeiteten in derselben Gegend, ohne sich zu koordinieren; alle hatten unterschiedliche Standards und Erwartungen; speziell die Verteilung der Boote resultierte in einem Schwarzmarkt.

In den Nachbardörfern Veerampattinam und Chinnamudaliyarchavadi war es so: Sobald sich herumgesprochen hatte, es komme eine NGO, liefen alle Fischer zum Strand und hoben die Hand bei der Frage, wessen Boot zerstört worden sei – und die Tagelöhner taten das Gleiche. Wer hätte das nicht gemacht, wenn sich die einmalige Chance eröffnet, ein eigenes Boot zu bekommen? Sie bekamen eines. Wurden es zu viele, versteckten die Tagelöhner sie hinter dem Tempel, wenn wieder eine NGO zum Strand zog. Dann kamen die Kamerateams, um für die Spender zu dokumentieren, wohin die Spenden geflossen waren. Dann wurden die Boote schnell bemalt: »Thank you ›Hessen hilft‹« oder »Thank you ›Caritas‹« oder »Thank you ›SWR‹«. Hilde Link, die von ihrer Terrasse aus vieles beobachtete, sagt: »Die Farbe war oft noch nicht getrocknet, schon musste wieder umgepinselt werden.«

Die Probleme, die dadurch entstanden: Viele Tagelöhner, plötzlich mit einem Boot ausgestattet, hielten sich nicht an das Fischereiverbot und fuhren allein aufs Meer. Und konnten allein kaum das fischen, was sie zum Leben brauchten. Darum verkauften viele wieder ihr Boot, oft an die Werft zurück, die ohnehin ständig neue Boote brauchte, bestellt von den Hilfsorganisationen für alle, die am Strand die Hand hoben.

Fragt man die Fischer und die Tagelöhner in Veerampattinam oder ein paar Kilometer weiter in Chinnamudaliyarchavadi, behaupten die einen, sie hätten lediglich von der indischen Regierung Geld für ein Boot bekommen, aber das hätte nur für ein halbes Boot pro Fischer gereicht; die anderen sagen, es hätte nur dem Drittel eines Bootes entsprochen. Wo immer die Wahrheit liegt, eines steht fest: Ihre Arbeit blieb die gleiche, ihr Verdienst halbierte sich – zu viele Fischerboote, zu wenige Fische. Die Fischpreise fielen. Früher, sagen die echten Fischer, hätten sie etwa 1000 Rupien pro Tag verdient (rund 13 Euro), genug, um die Tagelöhner zu bezahlen und ihre eigenen Familien zu ernähren. Heute komme oft nur noch die Hälfte heraus. Und das Benzin für die Motoren werde auch immer teurer.

Was passiert, wenn kaum noch einer vom Fischfang leben kann, erzählt Sudhakar, 33, Strahlelachen: Seit dem Tsunami ist kein Sohn in Veerampattinam mehr Fischer geworden. Stattdessen arbeiten jetzt 130 der jungen Männer auf Baustellen in Singapur oder Dubai oder, wie er, auf einem Kreuzfahrtschiff, auf dem er kurz nach dem Tsunami angeheuert hat. Das war teuer, 100 000 Rupien (knapp 1300 Euro) wollte allein der Agent für das Visum und den Arbeitsvertrag haben. Drei Jahre hat Sudhakar daran abgezahlt. Jetzt fährt er 21 Monate am Stück um die halbe Welt, hat dann drei Monate frei, so wie jetzt, und ist bei seiner Familie und den Freunden eine ganz große Nummer, weil er in Dollar bezahlt wird, 800 jeden Monat, das schafft kein Fischer.

Seine Ausbildung sei leider zu schlecht, um einen anderen Job machen zu können, sagt er. Das Einzige, was ihm bleibe: Genug Geld zu verdienen, so dass seine Kinder mal auf eine gute Schule gehen könnten.

Zwei Schuldige gab es am Tsunami. Daran zweifelten die Fischer in Chinnamudaliyarchavadi keine Sekunde: Da war zum einen der Weltenträger, eine riesige Schlange, die tief in der Erde lebt. Sie umspannt die Erde mit ihrer subtilen Energie wie ein Netz. Mit zahllosen Opfergaben und Ritualen hatten die Fischer die Schlange gezähmt, sie wussten, dass mit Ungeheuern nicht zu spaßen ist. Doch nun war sie nicht mehr zu besänftigen. Ist ihr Atem nicht mehr rhythmisch, gerät die Erde aus den Fugen: Sie bebt, das Meer erhebt sich und flutet das Land. Und genau das, wovor Generationen von Fischern ihre Söhne gewarnt hatten, passierte am frühen 26. Dezember 2004 in Südindien, in Sri Lanka, Indonesien und Thailand. Es passierte, als die Buben von Chinnamudaliyarchavadi am Strand Kricket spielten.

Das Ungeheuer, also die Wellen, jagte die Buben fauchend vor sich her, durch ihr Geschrei warnten sie die Dorfbewohner, alle rannten davon und retteten sich, nur ein behindertes Mädchen starb, es war eingesperrt. Aber die Existenz von 350 Familien war zerstört – die Hütten, die Fischerboote, die Netze vernichtet. Ein paar Stunden später, als das Ungeheuer sich beruhigt hatte, wurde Akash in dem Dorf geboren. Er war der zweite Schuldige, das zu belegen, war nicht schwer: Wer ausgerechnet an diesem Tag zur Welt kam, musste verflucht sein.

Der Alltag dieser Fischer ist hart, ihre Bildung schlecht, ihr Horizont kurz, nur die Götter, der Glaube und der Aberglaube sind groß. Das andere Indien, Bollywood, Bangalore, Computer-Indien, ist hier weit weg.

Acht Tage nach dem Tsunami verließ der Vater seine Frau, die Schwiegermutter und Akash, den verfluchten Sohn. Das hätten die anderen Männer des Dorfes auch so gemacht. In Indien aber bedeutet eine Familie ohne Mann den Untergang. Selbst in Notzeiten wie diesen gab ihnen niemand etwas zu essen. Das Dorf verstieß sie. Hilde Link hat die drei bei sich aufgenommen.

Zehn Jahre nach dem Tsunami geht Link auf die Terrasse im ersten Stock ihres Hauses, öffnet die braunen Fensterläden des Arbeitszimmers – vor ihr liegt ein unendlich scheinender Sandstrand und das silber blitzende Blau des Golfs von Bengalen. Von hier oben sahen Matthias Laubscher und seine Tochter die Wellen des Tsunamis kommen. Es stinkt.

»Dort hinten am Wasser haben die Fischer ihre neuen Boote liegen«, sagt Link, »hier vor uns gehen die Frauen des Dorfes zum Kacken, weiter vorn die Männer.« Kurz nach dem Tsunami, als eine Hilfsorganisation nach der anderen durch die Dörfer rollte, stellte eine dieser Organisationen eine Toilettenanlage mit fünf Toiletten genau vor Hilde Links Haus auf. Der Gedanke war ja richtig: Die Armen, haben nicht mal Klos in ihren Hütten! Doch es sind Projekte wie diese, bei denen Link »so einen Hals kriegt«, sie hält die Hand weit weg von der Schilddrüse: »Gut gemeint und schlecht gemacht. Wie leider vieles, was sich Hilfsorganisationen nach dem Tsunami in diesem Dorf und den Nachbardörfern geleistet haben.«

Hilde Link hat selbst Jahre, oft Jahrzehnte gebraucht, um Indien zu verstehen: So ist das Kastensystem zwar offiziell abgeschafft, in den Köpfen aller Inder aber quicklebendig und bei fast allen Entscheidungen ausschlaggebend. Dann hat sie begriffen, wie Inder der verschiedenen Kasten ticken, was sie wollen, denken, tun, vor allem aber: Was sie sagen – wenig, und wenn, dann das, was der Gast hören möchte, das gilt als höflich. Und was sie verschweigen: beinahe alles. Man unterhält sich in Indien nicht persönlich oder privat, man erzählt nichts, einem Fremden schon gar nicht. Nach langer Zeit also hat Link erst begriffen, dass das Sammeln von Körperausscheidungen aller Art im traditionellen Indien nicht erlaubt ist. Alles ist der Natur zurückzugeben.

Vergewaltigung, sexuelle Belästigung waren ein Teil ihres Alltags.

Govindammal, wohl 35, aber genau weiß sie es nicht, hat dennoch kurz nach dem Tsunami ein Klo an ihr Haus gebaut. Stolz zeigt sie es, man muss nur durch den kleinen Garten, in dem sie ihre Saris zum Trocknen aufhängt. Voll des Lobes ist sie über die Mitarbeiterinnen von »Plan International«, die durch das Dorf Chinnamudaliyarchavadi gezogen sind, als es wieder aufgebaut wurde, und die Frauen einzeln versuchten zu überzeugen, dass ein eigenes Klo hilft, Seuchen vorzubeugen, und dass es vor Vergewaltigungen und Nierenkoliken schützt. Denn morgens oder abends in der Dämmerung, wenn die Frauen zu ihrem Platz für die Notdurft huschen, verstecken sich dort oft Männer. Vergewaltigung, sexuelle Belästigung waren ein Teil ihres Alltags. Darum gingen die Frauen nur noch in Gruppen, darum tranken sie trotz der Affenhitze so wenig wie möglich. Und bekamen Nierenkrankheiten. Nun haben 50 der 350 Häuser eine Toilette, in manchen fehlte der Platz, manchmal verboten es die Männer.

Aber 50 Häuser, immerhin. Überzeugungsarbeit kostet Zeit – und genau die hatten viele Hilfsorganisationen damals nicht. Die westlichen Spender – allein in Deutschland sollen 600 Millionen Euro zusammengekommen sein – wollten sehen, was die Organisationen mit ihrem Geld taten. Alles musste schnell gehen. Der Preis: Man sah das Elend mit europäischen oder nordamerikanischen Augen, stellte etwas hin, was in einem europäischen Zusammenhang Sinn ergab, fotografierte, filmte – und fuhr ins nächste Dorf.

Rechts an Hilde Links Haus vorbei gelangt man zu einem Müllplatz, auf dem Hunderte einzelner Flipflops und mindestens so viele hellblaue Plastiktüten rumliegen – alles, was Hunde und Ziegen übriglassen. Es stehen dort auch: Eine türlose Ruine in Gelb, die mal ein Kindergarten sowie ein Versammlungszentrum für die Frauen der Fischer war, davor eine verrostete Schaukel und ein verrostetes Klettergerüst. In Hellblau hat jemand auf die Ruine geschrieben: »Support by ›Plan International‹, conducted bei ›Real‹«. ›Real‹ ist eine indische Hilfsorganisation.

Ein Anruf bei »Plan International«, Abteilung Deutschland in Hamburg. Claudia Ulferts, die Pressereferentin, ist, man kann es nicht anders sagen, sehr freundlich, bemüht, kompetent, interessiert. Das Gleiche gilt übrigens für ihre Kollegen bei der »Caritas« und der »Karl Kübel Stiftung«. Ulferts betont, wie andere Hilfsorganisationen auch, dass sie seit Jahren mit vertrauenswürdigen Partnern in Indien zusammenarbeiten würden, die sich in Indien natürlich besser auskennen würden als sie im fernen Europa, dass all ihre Arbeit auf Nachhaltigkeit ausgelegt sei, stets prüfe jemand die Ergebnisse. Auch das seien sie ihren Spendern schuldig.

Auf die gelbe Ruine angesprochen, erklärt Claudia Ulferts, das Gebäude sei von 2006 bis 2008 als Kindergarten und Versammlungsstätte für Frauen verwendet worden, dann habe sich »Plan International« aus dem Gebiet zurückgezogen und das Gebäude per Vertrag an die Gemeinde übergeben. Weil diese das Gebäude verfallen ließ, wurde der Kindergarten an die Grundschule des Dorfes angeschlossen, aber ein Zyklon im Jahr 2011 richtete weitere Schäden an.

Was in meinen Ohren einleuchtend klingt, empört meine Schwägerin zutiefst. Sie nennt es Bildungsbetrug: Kinder armer Familien bekommen scheinbar eine Chance, indem sie den Kindergarten besuchen dürfen, den »Plan International« bezahlt. Aber dass er nach zwei Jahren der Gemeinde übergeben wird, bedeutet: Die kümmert sich nicht mehr um ihn, das würde Geld kosten, das Gebäude verfällt, und die Familien sind enttäuscht. In Indien herrscht zwar allgemeine Schulpflicht, die Kinder besuchen die öffentliche Grundschule. Weil es sich aber um die Kinder von Fischern handelt, eine der niedrigsten Kasten, oder die Kinder von Dalit, den Unberührbaren, also den Kastenlosen, unterrichten an diesen Schulen besonders billige Lehrer: Viele von ihnen können selbst weder schreiben noch lesen. Fast alle Eltern wünschten, sie könnten sich eine Privatschule leisten.

Die Fischer von Chinnamudaliyarchavadi hatten längst verstanden, wie wichtig Bildung für Kinder ist. Ein paar Wochen nach dem Tsunami kamen drei von ihnen zu Hilde Link und sagten: Würde alles so bleiben wie bisher, wäre bei der nächsten Katastrophe nichts besser. »Unsere Kinder brauchen andere Berufe, so einen wie Hilde: im Büro.« Hilde Link und Matthias Laubscher fuhren abwechselnd nach Deutschland, um Spenden aufzutreiben. Sie bauten in ihrem Garten in Indien eine Schule, nannten sie Prana, ein Sanskrit-Wort für »lebensspendender Atem«; sie fragten Lehrer in den umliegenden Dörfern, welche Kinder begabt seien. Inzwischen kommen jeden Nachmittag 130 Kinder zu ihnen. Und behinderte Kinder, die in Indiens Dörfern meist im Dunkeln versteckt werden, weil sie eine Schande sind für die Familie, erhalten jeden zweiten Tag kostenlos Physiotherapie. Und dann wohnt natürlich noch Akash da, das Tsunami-Kind, mit seiner Mutter und seiner Großmutter.

In Hilde Links Schule rückt seit ein paar Monaten ein anderes Problem in den Mittelpunkt: Was muss passieren, damit weniger Mädchen und Frauen Opfer sexueller Gewalt werden? Wie müssen vor allem die Jungen und Männer umdenken? Und wie kann man das allen vermitteln?

Zehn Jahre danach ist der Tsunami im Grunde kein Thema mehr.

(Fotos: Sanjit Das/Panos Pictures)

Fotos: Sanjit Das