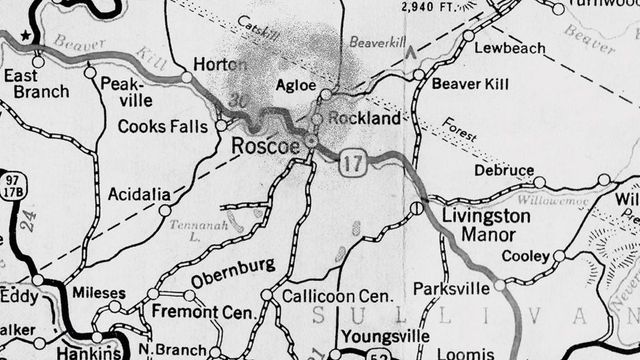

An dem Ort, den es nicht gibt, bin ich gerade vorbeigefahren. Glaube ich zumindest. Da waren eine Wiese, ein alter Schuppen und ein verlassenes Haus. Ich wende das Mietauto auf der schmalen Landstraße. Diesmal fahre ich Schritttempo. Es ist ein trüber Nachmittag im Dezember im Staat New York, am Fuß der Catskill Mountains. Ein paar Kilometer geradeaus liegt ein unbedeutendes Dorf namens Roscoe, links kommt gleich die Abzweigung in ein noch etwas unbedeutenderes Dorf namens Lew Beach. Hier kann man gut Forellen fischen und spazieren gehen. Das wars.

Irgendwo zwischen den beiden Orten, zwei Stunden nördlich von New York City, muss Agloe liegen, ein Ort, der nicht existiert. Das heißt: nicht wirklich existiert. Oder nicht immer. Es ist kompliziert. Ich habe einen Roman dabei, der in Agloe spielt. Im Netz habe ich Dutzende Reiseberichte von Menschen gelesen, die den Ort ebenfalls gesucht haben. Es gibt Agloe-Ansichtskarten aus den Fünfzigerjahren. »Google Maps« kennt den Ort ebenfalls; die App auf meinem Handy hat mich ja hierher gelotst. Doch die Menschen, die in den umliegenden Dörfern leben, zucken mit den Schultern, wenn man sie nach Agloe fragt. Hin und wieder findet man jemanden, der seufzt und etwas antwortet wie: »Oh mein Gott, schon wieder so ein Spinner.«

Der Name Agloe hält sich nun seit fast hundert Jahren auf offiziellen Landkarten. Es begann im Jahr 1925, als der finnische Einwanderer und Unternehmer Otto G. Lindberg eine Straßenkarte des Staates New York herausgeben wollte. Einen großen Landstrich neu zu kartografieren war damals ein noch größerer Aufwand als heute, wo hochauflösende Satellitenbilder für jeden frei zugänglich sind. Um ihr Urheberrecht zu schützen, haben Hersteller von Landkarten damals einen Trick entwickelt: Sie platzieren absichtlich kleine Fehler in die Landschaft, sie erfinden Straßen, sie denken sich Seen, Gipfel oder Orte aus. Wenn nun ein Konkurrent eine Karte herausgibt, die den Fehler ebenfalls enthält, ist die Sache klar: Der hat abgeschrieben. Herausgeber von Enzyklopädien machen das Gleiche – das bekannteste Beispiel ist die Fotografin Lillian Mountweazel aus der New Columbia Encyclopedia. Mountweazel ist ebenso erfunden ist wie die deutsche Steinlaus aus dem Medizinwörterbuch Pschyrembel. Bei Kartenherstellern ist diese Praxis so häufig, dass es Begriffe für die erfundenen Einträge gibt: Falsche Straßen in Stadtplänen heißen »Trap Streets«, in London gibt es Hunderte, man kann sie aber auch in manchen Karten von Bonn (»Galgenpfad«) oder Hamburg (»Vorderey«) finden. Erfundene Städte nennt man »Paper Towns«, also Papierdörfer, doch es gibt nur sehr wenige bekannte Beispiele. Überhaupt schweigen Kartenhersteller lieber über diese Art des Urheberrechtschutzes.

Wo in vielen Straßenplänen »Agloe« eingezeichnet ist, findet man bloß ein paar leere Häuser und einen alten Schuppen.«

Otto G. Lindberg und sein Assistent Ernest Alpers jedenfalls wählten eine fast menschenleere Gegend und setzten ihre Paper Town an die Kreuzung zweier Feldwege. Den Namen »Agloe« bildeten sie aus ihren Initialen.

Als später die Firma Rand McNally eine New-York-Karte herausgab, fandet sich auch darin der Ort Agloe – an derselben Stelle wie bei Lindberg. Er und seine Mitarbeiter rieben sich die Hände: Erwischt! Doch die Anwälte von Rand McNally antworteten kühl: Lindberg müsse sich irren, einen Ort namens Agloe gebe es an der Stelle tatsächlich.

Und irgendwie stimmte das auch. 1930 hatte ein Nachkomme irischer Auswanderer in der Nähe eine Fischerhütte eröffnet und sie »Agloe Fishing Lodge« genannt – vermutlich weil er den Namen auf Lindbergs Karte gelesen hatte, die damals gratis an vielen Tankstellen auslag. In den Jahren darauf etablierte sich der Name, er tauchte 1957 wie selbstverständlich in einem Reisebericht der New York Times auf. Irgendwann eröffnete in der Gegend auch ein Gemischtwarenladen, der Agloe General Store.

Wer heute danach sucht, findet nichts mehr, das den Namen Agloe trägt: Der Laden ist abgerissen, von der Fischerhütte ist nichts übrig – unklar, wo genau die Gebäude standen. Agloe ist wieder verschwunden, so leise und heimlich, wie es entstanden war. Wäre die Geschichte hier zu Ende, sie würde höchstens als Fußnote in Büchern über Landkarten taugen, vielleicht als Anekdote für Kartografie-Nerds. Aber die kommen nicht hierher, um Agloe zu suchen. Es sind ganz normale Jugendliche, die sich von überall in den USA auf die Reise machen. Und ich bin hier, um herauszufinden, was genau sie eigentlich suchen.

Gibt man »Agloe« bei Youtube, Tumblr oder auch nur bei Google ein, findet man ihre Bilder und Videos, ihre Reiseberichte und Tipps. Es müssen Hunderte sein. Einer hat sogar zwei offiziell aussehende Straßenschilder an Strommasten geschraubt: »Willkommen in Agloe, Heimat des Agloe General Store – besucht uns bald wieder!«

Sie alle sind auf den Spuren des Romans Paper Towns von John Green unterwegs. In dem Buch von 2008 geht es um das Mädchen Margo Roth Spiegelman. Die halbe Schule ist in sie verliebt, wegen ihrer Schönheit und Ausstrahlung, doch ohne sie wirklich zu kennen. Margo leidet darunter, sie nennt sich »Paper Girl«, ein Mädchen, das in der Vorstellung ihrer Verehrer existiert – mehr als Fiktion denn als echte Person. Margo ist wie Agloe. Und als sie über die Geschichte dieses Nicht-Ortes liest, beschließt sie, von zu Hause wegzulaufen und in Agloe zu leben. Quentin, der schon mehr als die Hälfte seines Lebens in Margo verliebt ist, fährt sie suchen. Er findet sie schließlich in einem verlassenen Schuppen auf einer grünen Wiese. In Agloe.

Was bringt so viele Menschen dazu, eine Reise ins Hinterland von New York anzutreten, um einen Ort zu suchen, von dem man nicht weiß, ob man ihn finden wird? Und dann noch Jugendliche, denen man nachsagt, sie würden sich überhaupt nicht mehr für Bücher interessieren? Vielleicht ist es der Reiz des Mystischen – für Quentin ist dieser alte Schuppen in Agloe wie Barcelona für Don Quijote, wie der Schicksalsberg für Frodo Beutlin; der Ort der Entscheidung, an dem alles zurück auf null gesetzt werden kann. Oder ist es die Lust an der Sinnlosigkeit? Denn auch für Margo wird schnell klar, dass es in Agloe strenggenommen nichts zu finden gibt.

Nachdem ich mein Auto zum zweiten Mal gewendet habe, erkenne ich einen Schuppen auf einer grünen Wiese. Ich sehe mich um. Ein gelbes Schild weist ein Schotterunternehmen als Eigentümer aus, ein anderes mahnt, Unbefugte sollen sich fernhalten. Im Schuppen: ein Auto ohne Kennzeichen, ein altes Boot, ein Heizkessel. Während ich im Auto Songs der kalifornischen Band The Mountain Goats höre (wie Quentin im Roman), lese ich noch mal nach: An der Grundschule von Roscoe vorbei, rechts abbiegen, dann die Kreuzung, der Schuppen – ja, es muss hier sein. Ich umrunde das Gebäude, genieße die frische Luft und beschließe, dass ich Agloe gefunden habe.

Zurück im Hotel, sehe ich mir noch eine ganze Weile lang Youtube-Videos von Reisen nach Agloe an. Die Jugendlichen filmen einander beim Herumirren, manche lesen sich gegenseitig aus dem Buch vor. Ein paar verstecken ihre Ausgaben von Paper Towns im Schuppen – ich sehe das alte Auto wieder und das Boot. Andere sprühen mit blauer Farbe das Wort »Agloe« auf Steine an einer Flussbiegung, an der ich nicht war, wieder andere beschriften Leitplanken mit Permanent Marker in einem Wald, der mir unbekannt ist.

Am besten gefällt mir der Film eines jungen Mädchens, das ihre Eltern im Jahr 2009 überredet hat, mit ihr Agloe zu suchen. Das Mädchen fragt so lange in dem Örtchen Roscoe nach Agloe, bis jemand den Dorfhistoriker holt, der sie wiederum dem Dorfältesten vorstellt, der seit neunzig Jahren dort lebt. Doch er hat noch nie von der Geschichte gehört. Am Ende findet sie eine Lichtung, die ihr gefällt und die sie zu Agloe erklärt, sehr weit weg von dem Schuppen, den ich zu Agloe erklärt habe, und sie spielt auf der Ukulele einen selbst geschriebenen Song über Margo, das Paper Girl in der Paper Town. Dann fahren ihre Eltern sie wieder nach Hause. Ich begreife, dass sie, wie etliche andere Jugendliche, genau das gefunden hat, was sie suchte: einen Ort, den es nur in ihrer Vorstellung gibt.